- •Министерство образования и науки российской федерации

- •Международная система обеспечения безопасности пищевой продукции. Нормативно-законодательная основа безопасности пищевой продукции в России

- •Показатели продовольственной безопасности Российской Федерации и критерии их оценки

- •Риски и угрозы обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации

- •Механизмы и ресурсы обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации

- •Роль сертификации в гарантировании безопасности пищевых продуктов

- •Технологические схемы, этапы процессов и мероприятия по управлению

- •Верификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции

Механизмы и ресурсы обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации

- В целях повышения доступности пищевых продуктов для всех групп населения необходимо принять следующие решения:

об утверждении системы взаимосвязанных показателей, обеспечивающих безопасность пищевых продуктов, в том числе продуктов, произведенных из сырья, полученного с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов;

о разработке унифицированных требований, предъявляемых на пищевых предприятиях к системам контроля и гармонизированных с рекомендациями международных организаций, переходе пищевой индустрии на комплексную систему контроля безопасности.

- Формирование здорового типа питания потребует:

развития фундаментальных и прикладных научных исследований по медико-биологической оценке безопасности новых источников пищи и ингредиентов, внедрения инновационных технологий, включающих био- и нанотехнологии, технологии органического производства пищевых продуктов и продовольственного сырья, наращивания производства новых обогащенных, диетических и функциональных пищевых продуктов;

разработки и реализации комплекса мер, направленных на сокращение потребления алкогольной и другой спиртосодержащей продукции.

- В области организации и управления обеспечением продовольственной безопасности необходимо:

совершенствовать нормативную правовую базу функционирования агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, исходя из основных направлений и механизмов реализации положений настоящей Доктрины;

осуществлять мониторинг, прогнозирование и контроль состояния продовольственной безопасности;

оценивать устойчивость экономики страны к изменениям на мировых рынках продовольствия и изменениям природно-климатического характера;

-. Система обеспечения продовольственной безопасности определяется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также решениями Совета Безопасности Российской Федерации.

Роль сертификации в гарантировании безопасности пищевых продуктов

Основные термины и определения

Современный международный рынок нельзя представить без сертификации продукции, работ и услуг.

«Сертификат» в переводе с латинского означает «сделано верно».

В России впервые сертификация была введена для практической апробации 1 мая 1992 г. «в целях контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья человека и его имущества» (ст. 1 Закона «О сертификации продукции и услуг»).

Постановлением Правительства РФ от 13.08.97 г. №1013 были утверждены Перечни товаров, работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации, на основе которых Госстандартом России в 1998 г. была подготовлена и опубликована Номенклатура продукции и услуг, в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация. Позднее постановлением Правительства РФ от 07.07.99 г. №766 был утвержден Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.

Для уменьшения «избыточности» обязательной сертификации и в связи с вступлением России во ВТО Госстандарт России летом 2001 г. провел работу по сокращению номенклатуры продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации.

С учетом принятого Федерального Закона «О техническом регулировании» и введением в России двухуровневой системы документов - технического регламента и национального стандарта - современный порядок сертификации пищевой продукции изменен.

Сертификация - форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, осуществляемого органом по сертификации

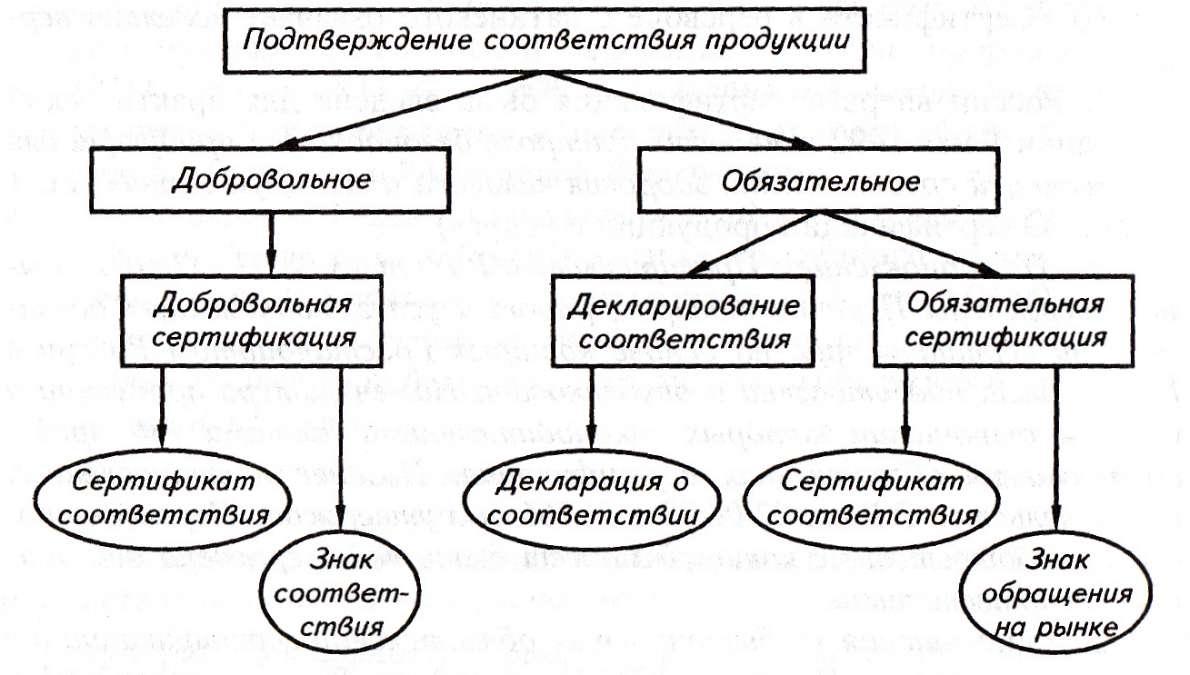

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить добровольный или обязательный характер (рис. 1).

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия);

обязательной сертификации.

Рис. 1. Современная схема подтверждения соответствия пищевой продукции

Обязательная сертификация- осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом.

Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается сертификатом соответствия,выдаваемом заявителю органом по сертификации. При этом срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим регламентом. Выданный сертификат соответствия вносится в единый реестр федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов подтверждено, маркируется знаком обращения на рынке.

Знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

Изображение знака обращения на рынке устанавливается Правительством Российской Федерации. Данный знак не является специальным защищенным знаком, наносится в информационных целях и осуществляется заявителем самостоятельно любым удобным для него способом.

С учетом необходимости вовлечения России в мировой рынок полученные за пределами территории Российской Федерации документы о подтверждении соответствия, знаки соответствия, протоколы исследований (испытаний) и измерений продукции могут быть признаны в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Добровольное подтверждение соответствия проводится по инициативе юридических и физических лиц на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Добровольная сертификация проводится для установления соответствия продукции национальным стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации и условиям договоров. Добровольной сертификации могут подлежать продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации и договорами устанавливаются требования.

В качестве органа по сертификации может выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации.

Аккредитация - официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия

Орган по сертификации выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию, и предоставляет заявителям право на применение знака соответствия (если применение знака предусмотрено соответствующей системой добровольной сертификации). Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию. Применение знака соответствия национальному стандарту осуществляется заявителем на добровольной основе любым удобным для заявителя способом в порядке, установленном национальным органом по стандартизации.

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Знак соответствия - обозначение, служащее для информировании приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

Рис. 2. Знак соответствия системы обязательной сертификации ГОСТ Р.

Таким образом, продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком соответствия (рис. 2). Знак соответствия ставится на изделие и (или) тару, упаковку, сопроводительную техническую документацию. Покупателю знак соответствия помогает выбрать безопасный товар среди аналогов. Органам по государственному контролю и надзору знак помогает принять решение о возможности реализации продукции, а страховые компании могут считать знак соответствия одной из гарантий безопасности товара.

Для продукции животноводства учитывается наличие ветеринарного свидетельства или ветеринарного сертификата, выданных Государственной ветеринарной службой по месту производства продукции.

Для ввозимой растениеводческой продукции обязательно наличие Карантинного разрешения, выданного Госинспекцией по карантину растений РФ; фитосанитарного сертификата, выданного Государственными органами по карантину и защите растений страны экспорта.

Обязательное подтверждение соответствия проводитсятолько в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом,и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации. Формы и схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться только техническим регламентом с учетомстепени риска недостижения целей технических регламентов.

При проведении обязательного подтверждения соответствия в форме декларирования органом сертификации выдается декларация о соответствии.

Декларация о соответствии- документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

При этом декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и действуют на всей территории РоссийскойФедерации.

Декларирование соответствияосуществляется по одной из следующих схем:

- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;

- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

Оформленная по установленным правилам декларация о соответствии подлежит регистрации федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

Международные и региональные организации по сертификации.

Основными международными и региональными организациями в области стандартизации, сертификации и управления качеством продукции являются:

ИСО - Международная организация по стандартизации.Она является одной из самых крупных организаций. Главная цель ее работы - формирование единого подхода к решению вопросов обеспечения качества. Основные задачи в работе ИСО - развитие стандартизации и на ее основе создание общей нормативной базы для практической реализации различных концепций в области обеспечения качества, оценка способностей производителя поставлять продукцию и услуги необходимого качества. Разработка международных стандартов осуществляется техническими комитетами ИСО. Одно из направлений деятельности - определение и подготовка требуемых для агропромышленного комплекса международных стандартов - успешно выполняется техническим комитетом ИСО/ТК 34 «Сельскохозяйственные пищевые продукты»;

МЭК- Международная электротехническая комиссия;

МОМВ- Международная организация мер и весов;

МОЗМ- Международная организация законодательной метрологии;КООМЕТ- Международная региональная организация стран Центральной и Восточной Европы;

КАСКО- специальный комитет по сертификации;

ИЛАК- Международная организация по аккредитации испытательных лабораторий;

ЕОИС- Европейская организация по испытаниям и сертификации;

КЕС- Комиссия Европейского сообщества;

ЕАСТ- Европейская ассоциация свободной торговли;

СЕN- Европейский комитет по стандартизации;

ЕОКК- Европейская организация по контролю качества;

ЕЭК ООН- Европейская экономическая комиссия ООН.

Структура системы сертификации РФ.

Организационную структуру Российской системыстандартизации и сертификации пищевой продукции составляют:

- национальный орган Российской Федерации по стандартизации - Государственный комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт РФ);

- технические комитеты по стандартизации, в состав которых на паритетных началах и добровольной основе могут включаться представители федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, саморегулируемых организаций, общественных объединений предпринимателей и потребителей;

- органы по сертификации однородной продукции;

- испытательные лаборатории (Центры), аккредитованные на независимость и техническую компетентность или только на техническую компетентность.

Правила и порядок проведения сертификации.

Правила и порядок сертификации продукции (работ, услуг) в отдельных странах имеют свои особенности и формы в зависимости от существующих правовых, финансовых, торговых и других условий. Однако они соответствуют международным и региональным системам сертификации.

Сертификацию имеют право проводить аккредитованные органы по сертификации (ОС) и испытательные лаборатории (центры), получившие в установленном порядке право осуществления подобных работ.

Орган по сертификации:

- привлекает на договорной основе для проведения исследований и измерений испытательные лаборатории, аккредитованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- осуществляет контроль за объектом сертификации, если это предусмотрено соответствующей схемой обязательной сертификации и договором

- ведет реестр выданных им сертификатов соответствия;

- информирует соответствующие органы госконтроля о соблюдении требований технических регламентов в отношении продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее;

- приостанавливает или прекращает действие выданного им сертификата соответствия;

- обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации;

- устанавливает стоимость работ по сертификации на основе утвержденной Правительством Российской Федерации методики определения стоимости этих работ.

Не допускается реализация пищевых продуктов, продовольственного сырья и материалов, контактирующих с ними:

не соответствующих санитарным правилам и нормам в области обеспечения качества и безопасности;

с истекшим сроком годности;

при отсутствии надлежащих условий реализации;

без информации о проведении обязательной сертификации;

подлежащих этикетированию - без этикетки (листка-вкладыша), а также продуктов, маркировка или этикетка которых не содержит сведений, предусмотренных Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.3.2.1078-01;

идентифицировать которые не представляется возможным.

Пищевая продукция, качество которой не соответствует гигиеническим нормативам, изымается из обращения по постановлению органов Госнадзора и контроля. Она не подлежит реализации по целевому направлению и должна быть использована в иных целях, утилизирована или уничтожена.

Экологическая сертификация пищевой продукции

Для стимулирования производителей к внедрению технологических процессов и разработке товаров, минимально загрязняющих природную среду и дающих потребителю гарантию безопасности продукции для его жизни, здоровья и среды обитания, проводится экологическая сертификация.

Рис.

3.

Национальный знак соответствия

стандартам Франции

В настоящее время в России экологическая сертификация находится пока еще в начале развития Обновленный Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002 г. Ж7-ФЗ статьей 31 впервые в России узаконил экологическуюсертификацию.

В западноевропейских странах экосертификация достаточно развита.Она дополняет обычную сертификацию и почти всегда носит обязательный характер.

Во Франции, например, экосертификация сельскохозяйственной продукции учреждена в законодательном порядке еще в 1960 г. На основании ее введены экознаки по видам продукции, получившие название «красные метки», и были опубликованы в печати для информирования потребителей. Все экознаки дополняют национальный знак соответствия NF(рис. 3).

В Германии работы по экосертификации

начались с 1974 г. Через несколько лет

были учреждены экознаки «Голубой ангел»

и «Зеленая точка»,которые стали общеевропейскими (рис.

4)

Рис. 4.Экознаки «Голубой ангел» и «Зеленая точка»

Широко распространенный экознак «Зеленая

точка» применяется в системемероприятий по предотвращению загрязнения

окружающейсредыотходами. Такой знак на упаковке указывает

на возможность ее переработки, поэтому

цивилизованные потребители выбрасывают

упаковкус «Зеленой точкой» только в специальные

контейнеры. Другие экознаки информируют

потребителя о различных экологических

характеристиках продаваемых товаров,

что является основным критерием их

выбора среди многочисленных аналогов

(рис. 5, 6).

Рис.

5.Экознак «Исследован

на пригодность для пищевых продуктов»

Рис. 6. Знак «Ресайклинг»

В

1993 г. была принята Директива ЕС,

определяющая преимущество

экосертифицированной продукции,

поставляемой на единый рынок: цена ее

повышается в 2 раза.

Официальный бюллетень Комиссии ЕС периодически публикует экологические критерии, которые соотносятся с каждой фазой жизненного цикла объекта сертификации - от проектирования до утилизации отходов.

Разработка порядка экосертифи-кации в ЕС базируется на немецкой системе с применением знака «Голубой ангел», который, однако, не охватывает продукцию сельского хозяйства, фармацевтическую и бытового назначения.

Установление видов товаров, которые подлежат экосертификации и маркировке экознаком ЕС, критериев их оценки возложено на уполномоченные государственные органы стран членов ЕС с участием представителей промышленности, независимых ученых,

экологических организаций, которые объединяются в специальный консультативный форум.

Рис. 7. Знак экомаркировки ЕС

В ЕС принята маркировка специальным знаком (рис. 7), не распространяющимся на пищевые продукты, напитки и лекарственные препараты. Им маркируют товары, которые содержат вещества и препараты, отнесенные директивами к опасным, но в допустимых пределах.

Таким образом, экознаки можно условно разделить на 2 группы:

- экознаки, информирующие о безопасности продукции для здоровья человека и окружающей среды, - знак «Голубой ангел»;

- знаки, информирующие о возможности переработки отходов, чаще всего наносимые на упаковку. Иногда знаки этой группы сообщают о том, что изделие получено из вторичного сырья, - знаки «Зеленая точка» (Германия) и «Ресайклинг» (США, Великобритания, страны Северной Европы).

Вопросами экологической маркировки и этикетирования занимается Международная организация по стандартизации - подкомитет ПКЗ ИСО/ ТК 207 «Этикетирование (маркировка) в области окружающейсреды».

Оценка рисков и безопасности пищевой продукции

Система социального и гигиенического мониторинга (Россия)

Термин «мониторинг» появился перед проведением Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде в 1972 г., и по своей сути он означает «систему повторных наблюдений одного или более показателей качества и безопасности с определенной целью».

Мониторинг состояния здоровья населения состоит из социального и гигиенического мониторингов.

Система социального мониторинга России включает анализ и обобщение следующих данных:

результатов балансовых расчетов продовольствия, выполняемых Госкомстатом РФ;

сведений о потреблении пищевых продуктов в семьях по результатам обследований семейных бюджетов, проводимых Госкомстатом;

- специальных общероссийских и региональных эпидемиологических обследований питания и пищевого статуса различных групп населения, осуществляемых при участии Института питания РАМН;

сведений о демографической ситуации и состоянии здоровья населения, в том числе женщин, детей, людей пожилого возраста и различных профессиональных групп.

Гигиенический мониторингвключает в себя определение степени загрязнения окружающей среды, продовольственного сырья и продуктов питания токсичными и радиоактивными элементами, а также изучение состояния фактического питания различных групп населения в динамике (рис. 8).

Рис. 8. Гигиенический мониторинг

Анализ результатов социального и гигиенического мониторинга, осуществляемого учреждениями Госкомсанэпиднадзора России и Министерства здравоохранения и социальной политики РФ, свидетельствует, что в настоящее время к наиболее важным приоритетным факторам, существенно влияющим на показатели здоровья детского и взрослого населения России, относятся, во-первых, неадекватный характер питания и, во-вторых, загрязненность окружающей среды.

59

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2002 г. №554, с 1 июля 2002 г. введены в действие новые «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» - СанПиН 2.3.2.1078-01.

В настоящее время в целях внедрения приказа Минздрава России №49 от 03.03.98 г. «О функционировании системы социально-гигиенического мониторинга» и во исполнение приказа Минздрава России №334 от 27.08.99 г. «Об организации работ по II этапу социально-гигиенического мониторинга» с учетом предложений и замечаний, поступивших с территорий, специалистами Института питания РАМН и Федерального центра Госсанэпиднадзора разработана программа по анализу загрязнения продовольственного сырья и продуктов питания контаминантами химической природы.Программа предусматривает передачу информации от районного центра Госсанэпиднадзора до федерального уровня.

В развитие постановления Правительства Российской Федерации №426 от 01.06.2000 г. «Об утверждении Положения о социально-гигиеническом мониторинге» и во исполнение приказа Минздрава России №278 от 18.07. 2000 г. «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации №426 от 01.06.2000» была проведена работа на территориях по установке, апробации и сбору данных о качестве и безопасности питания населения.

Важнейшим элементом обеспечения здоровья населения России является безопасность пищевой продукции по микробиологическим показателям. По результатам проверки Госсанэпидслужбы качество продуктов питания по микробиологическим; показателям несколько улучшилось. Но в числе худших в микробиологическом отношении числятся рыбопродукты и молокопродукты (около 10 % нестандартных проб).

В последнее время начата работа по созданию и ведению Федерального информационного фонда данных социально-гигиенического мониторинга, который представляет собой базу данных о состоянии здоровья населения и среды обитания человека, сформированную на основе многолетних наблюдений, а также целый ряд нормативных, правовых актов, справочных и других материалов. Данные Федерального информационного фонда открыты и общедоступны для организаций участников социально-гигиенического мониторинга Социально-гигиенический мониторинг —сложная межведомственная система наблюдения с анализом поступающей информации и прогнозированием возможных ситуаций в ближайшем и отдаленном будущем.

Развитие системы социально-гигиенического мониторинга позволило перейти к использованию методологии оценки риска воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, что в конечном итоге позволит не только формировать планы профилактической работы, но и вплотную подойти к оценке стоимости здоровья, стоимости ущерба здоровью.

Риск (К) является функцией опасности и уровня воздействия источника опасности и может быть выражен следующим образом:

для эффекта, который не является пороговым,R = f(D);

для эффекта, который вызывается пороговым механизмом, R=f(D-D0)

В этих уравнениях D- доза воздействия,D0- пороговая доза,f- функция, характеризующая зависимость «доза-реакция». Доза обычно выражается в единицах массы тела (мг/кг). Следует заметить, что природа функции мало кому известна даже при проведении экспериментов на животных.

Таким образом, существует два основных подхода к определению риска.

Первыйоснован на «оценке безопасности» и применяется, когда природа опасности и данные «доза-реакция» указывают на существование порога. В таком случае оценка осуществляется по следующей схеме (рис.9):

Рис.

9.Схема оценки риска

при установлении порога токсичности

Второйоснован на количественной оценке риска (рис. 10).

Важнейшим элементом анализа риска является оценка микробиологического риска (ОМР), которая позволяет охарактеризовать факторы риска пищевого происхождения, связанные с возникновением или присутствием микроорганизмов в пищевой цепочке «от фермы до тарелки потребителя».

Рис. 10.Схема определения риска при неустановленном пороге токсичности

Для оценки безопасности пищевой продукции различные опасности, связанные с потреблением пищевых продуктов, объединяют в несколько групп.

Оценка риска в каждой группе включает 3 основных критерия: тяжесть, частоту встречаемости и время наступления отрицательного эффекта.

Тяжесть опасностихарактеризует тип вызываемого отрицательного эффекта, изменяющегося от слабо выраженного и временного дискомфорта; более серьезных, но обратимых действий до необратимых последствий, включая смерть.

Частота встречаемостиуказывает количество случаев или интенсивность возникновения данного отрицательного эффекта.

Время наступления опасностиотражает время возникновения отрицательного эффекта с момента воздействия опасности до немедленного наступления симптомов заболевания.

Количественная оценка этих трех критериев представляет во многих случаях известные трудности. Только в некоторых случаях возможны непосредственные наблюдения за человеком, в большинстве случаев имеются только отрывочные или косвенные данные, основанные на эпидемиологических и других системах анализа. Тем не менее, можно дать относительную оценку риска для различных областей безопасности питания и получить общую картину всей проблемы путем анализа каждой отдельной области.

Оценка риска- одна из составляющих анализа риска - представляет собой процесс, состоящий из многих этапов.

Комиссия Codex Alimentariusопределяет идентификацию опасных факторовкак первый этап. Он направлен на идентификацию биологических, химических и физических действующих факторов, которые способны вызывать отрицательные последствия для здоровья, и могут присутствовать в определенном пищевом продукте или в группе продуктов. В системе КомиссииCodex Alimentariusэто делается илина основании предложений, поступающих от стран-членов Комиссии, или путем обсуждения в соответствующем комитете.

Этап определения характеристик опасных фактороввCodex Alimentariusописывается следующим образом:

качественная и (или) количественная оценка характера отрицательных последствий для здоровья, связанных с биологическими, химическими и физическими действующими факторами, которые могут присутствовать в пище;

для химических веществ необходимо обязательно оценить зависимость «доза-реакция»;

для биологических или физических факторов - только при наличии соответствующих предпосылок.

Под характеристикой рискаКомиссиейCodex Alimentariusпонимается качественная и (или) количественная оценка вероятности возникновения различной степени тяжести известных и потенциальных отрицательных последствий для здоровья у данной категории населения.

Таким образом, оценка риска по международным нормам осуществляется на основании идентификации опасных факторов, определения их характеристик и оценки воздействия сопутствующих факторов неопределенности. Чтобы определить степень тяжести потенциальных отрицательных последствий для здоровья, результаты оценки воздействия сравнивают с токсикологической конечной точкой, рекомендованной Объединенными комитетами экспертов по пищевым добавкам и контаминантам.

Определение мер по устранению или минимизации рискахарактеризуется КомиссиейCodex Alimentariusкак процесс, отличающийся от оценки риска. Он заключается во взвешивании альтернатив программно-стратегических установок с учетом мнений всех заинтересованных сторон, рассмотрении результатов оценки риска и других факторов, имеющих отношение к охране здоровья потребителей, к развитию практики честной торговли, и если необходимо, в выборе правильных вариантов профилактики и борьбы с риском. В системе КомиссииCodex Alimentariusответственность за меры по устранению или минимизации риска обычно возлагается на комитеты.

Законодательной базой для организации мониторинга состояния здоровья населения России органами и учреждениями Госсанэпидслужбы является:

Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(№52-ФЗ от 30.03.99 г.; с изменениями на 19.07.2011 г.). Первый опыт использования в ряде городов страны методологии оценки риска указывает на возможность применения полученных результатов при ранжировании опасности для здоровья населения неблагоприятных факторов окружающей среды и установления приоритетов, что позволит эффективно осуществлять политику в интересах обеспечения здоровья человека.

Правовой основой для применения методологии оценки риска в России являются:

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (№25 от 10.11.97 г.) и Главного государственного инспектора Российской Федерации по охране природы (№03- 19/24-3483 от 10.11.97 г.) «Об использовании методологии оценки риска для управления качеством окружающей среды и здоровья населения в Российской Федерации»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении временного положения по аккредитации органов по оценке риска» (№11 от 29.07.99 г.);

Методические указания по идентификации опасности и оценке реальных экспозиций за счет загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды и др.

Обеспечение безопасности пищевой продукции осуществляется путем проведения государственного надзора и контроля.

Государственный надзор и контроль в Российской Федерации осуществляется посредством проведения:

проверок деятельности граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц по изготовлению и обороту пищевой продукции, оказанию услуг в сфере торговли и общественного питания;

расследования и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов;

анализа причин и условий возникновения и распространения болезней людей и животных, а также проведения мероприятий, направленных на их ликвидацию и профилактику.

Однако виды опасностей не равноценны по степени риска. Это обусловило распределение потенциальных опасностей токсичных веществ в следующем порядке:

опасности микробного происхождения;

опасности недостатка или избытка пищевых веществ;

опасности чужеродных веществ из внешней среды;

опасности природных компонентов пищевой продукции;

опасности генномодифицированных организмов;

опасности пищевых добавок;

опасности технологических добавок;

опасности биологически активных добавок;

опасности социальных токсикантов.

Приведенная последовательность по оценке степени безопасности пищевой продукции не является строгой. При появлении новых данных о токсичности контаминантов и ксенобиотиков она может быть уточнена.

Международная система менеджмента качества HACCP: характеристика, основные принципы системы HACCP

В конце 1950-х гг. Национальная ассоциация аэронавтики и космических исследований США (NASA) уже прогнозировала возникновение потребности в специальных видах продовольствия для космических полетов. Продовольственный набор должен был характеризоваться не только надлежащими питательными и вкусовыми свойствами, но и определенным уровнем безопасности. Необходимо также было предупредить возможность развития микроорганизмов и их попадание в пространство космического корабля.

В начале 1960-х гг. компания Pillsbury приступила к разработке первых видов пищевой продукции, предназначенной для космических полетов. В ходе исследований была также создана система контроля безопасности НАССР для предотвращения рисков возникновения опасности заражения или порчи продовольствия. Систематически оценивая качество компонентов, условий производства и самих процессов изготовления, выявляя области потенциального риска и определяя ККТ (критические контрольные точки, т. е. те точки в процессе производства, где необходим контроль для предотвращения недопустимого риска), производитель получал гарантии высокого качества, как самого изделия, так и процесса в целом.

Поскольку космические полеты, осуществляемые NASA, стали более длительными, потребовалось усовершенствовать систему НАССР и превратить ее в действенную систему обеспечения безопасности производства и поставки продовольствия для космических полетов. Эти работы были проведены, в результате чего система НАССР появилась в ее современном виде уже в 1969 г.

В середине 80-х годов американская Академия наук предложила поставить эту систему на службу «земным» потребителям. Окончательный вариант системы в США был сформирован в 1996 году и одобрен президентом Биллом Клинтоном. Впоследствии этот метод был использован фирмами Unilever, Nestle и другими. Различные международные организации – International Commission of Microbiological Specificatios for Food (ICMSF), Codex Alimentarius — рекомендовали использование системы НАССР как одного из лучших методов гарантии безопасности пищевых продуктов. Были определены базовые элементы системы, гармонизированные с международными стандартами ИСО серии 9000.

Система анализа опасностей по критическим контрольным точкам (Hazard Аnа1уsis and Сritiса1 Соntго1 Point, НАССР) представляет собой систему контроля качества при производстве пищевых изделий по уровню критериев риска. Некоторые называют систему анализа опасностей по критическим точкам технологией обеспечения безопасности продукции, разработанной до состояния искусства. Эта система занимает ведущее место в мировой пищевой индустрии. Она определяет систематический подход к анализу обработки продуктов питания, распознаванию любых возможных рисков химического, физического и биологического происхождения и их контролю. Система НАССР органично вписывается в систему качества. Она рекомендована директивой совета 93/43/ЕЕС для управления опасными ситуациями.

Статья 3.2 директивы указывает: «...Переработчики пищи должны идентифицировать всякий шаг в своей деятельности, критический для безопасности продовольствия, и обеспечить, чтобы определялись, внедрялись, применялись и анализировались достаточные процедуры безопасности на основе следующих принципов, используемых при разработке системы НАССР»

В России подтверждение соответствия систем НАССРвыполняется путём сертификации. С этой целью в феврале 2001 года Госстандартом России была зарегистрирована Система добровольной сертификацииНАССР.При её создании главная задача состояла в том, чтобы совместить требования Директивы ЕЭС 93/43 с системой контроля и управления производством, сложившейся на отечественных предприятиях, а так же с действующими в нашей стране законами и нормативными документами. В результате были сформулированы основные требования к российской версииНАССР, которые были положены в основу нормативной базы системы – ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР. Общие требования», введённого в действие с 01.07.2001г.

Серия стандартов на системы менеджмента безопасностью пищевой продукции включает:

стандарт ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» разработан на основе Европейской директивы по пищевой безопасности 1993 года;

стандарт ISO 22000 и его российский эквивалент ГОСТ Р ИСО 22000 международный стандарт, разработанный для пищевой промышленности, включающий принципы НАССР, целью которого является определение требований и правил к менеджменту безопасности пищевых продуктов для любых предприятий — участников продуктовой цепи;

ISO/TS 22002-1 (PAS 220) — техническая спецификация, регламентирующая требования к обязательным программам создания предварительных условий (PRP), подтверждение соответствия возможно совместно со стандартом ISO 22000:2005;

FSSC 22000 – стандарт, объединивший в себе требования ISO 22000 и ISO 22002-1.

Концепцию НАССР можно применить ко всем отраслям пищевой промышленности, начиная от производства сельскохозяйственной продукции, и далее по всей пищевой цепочке, включая переработку, производство готовой продукции, оптовую и розничную торговлю, до момента потребления.

Система НАССР включает семь основных принципов:

1. проведение анализа опасных факторов;

2. определение критических точек контроля;

3. установление и строгое соблюдение предельных нормативов для производственных процессов и оборудования;

4. систематический мониторинг всей технологической линии производства;

5. разработка мер по коррекции производственных процессов;

6. постоянная запись технологических параметров;

7. постоянная проверка полученной информации, которая регистрируется относительно перечисленных принципов и их применения.

Внедрение такой системы на предприятии должно позволить определить, насколько хорошо контролируется процесс производства, и оценить его уровень по обеспечению безопасности пищевой продукции в соответствии с установленными стандартами.

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции

Основные термины и определения

Система менеджмента безопасности пищевой продукции включает в себя следующие ключевые элементы, позволяющие обеспечить безопасность пищевой продукции во всей цепи ее создания вплоть до стадии конечного употребления пищевой продукции в пищу:

. - интерактивный обмен информацией;

. - системный менеджмент;

- .программы предварительных обязательных мероприятии;

- принципы НАССР (ХАССП)

безопасность пищевой продукции - концепция, согласно которой пищевая продукция не причинит вреда потребителю, если она приготовлена и/или употреблена в пищу согласно ее предусмотренному назначению.

Безопасность пищевой продукции связана с появлением опасностей, угрожающих безопасности пищевой продукции, и не включает другие аспекты, опасные для человеческого здоровья, например недостаточное питание.

цепь создания пищевой продукции - последовательность стадий и операций, используемых в производстве, переработке, распределении, хранении и обращении с пищевой продукцией и ее ингредиентами, начиная от первичного производства и заканчивая употреблением в пищу.

первичное производство включает в себя производство кормов для животных, производящих пищевую продукцию, а также для животных, предназначенных для производства пищевой продукции.

Цепь создания пищевой продукции также включает в себя производство материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией или сырьевыми материалами.

опасность, угрожающая безопасности пищевой продукции - : биологическое, химическое или физическое вещество, содержащееся в пищевой продукции, а также состояние пищевой продукции, которые могут потенциально обусловить отрицательное воздействие на здоровье человека.

Термин «опасность» не следует путать с термином «риск», который в контексте безопасности пищевой продукции означает функцию вероятности неблагоприятного воздействия на здоровье (например, воздействия, приводящего к заболеванию) и серьезности такого воздействия (смерть, госпитализация, невозможность работать и т. д.), когда человек подвергается указанной опасности. Термин «риск» опрёделен в Руководстве ИСО/МЭК 51 как «комбинация вероятности причинения вреда и серьезности этого вреда». Опасности, угрожающие безопасности пищевой продукции, включают в себя наличие аллергенов.

В контексте кормов и ингредиентов кормов опасностями, угрожающими безопасности пищевой продукции, являются те, которые могут быть обусловлены кормами или ингредиентами кормов, и/или опасности, которые впоследствии могут передаваться пищевой продукции через животное, употреблявшее данный корм, и которые таким образом могут потенциально обусловить неблагоприятное воздействие на здоровье человека. В контексте деятельности других операторов, кроме тех, которые непосредственно обращаются с кормами и пищевой продукцией (например, производители упаковочных материалов, производители чистящих средств и т. д.), соответствующими опасностями, угрожающими безопасности пищевой продукции, являются те, которые могут непосредственно или косвенно передаваться пищевой продукции в результате предусмотренного применения поставленных изделий и/или услуг, т. е. существует потенциальная возможность неблагоприятного воздействия на здоровье человека.

политика в области обеспечения безопасности пищевой продукции - официально заявленные высшим руководством общие намерения и направление деятельности организации, которые имеют отношение к обеспечению безопасности пищевой продукции.

конечная продукция - продукция, которая не будет подвергнута организацией никакой, дальнейшей переработке или преобразованию.

Продукция, которая будет подвергнута другой организацией дальнейшей переработке . или преобразованию, является конечной продукцией в контексте первой организации и сырьевым материалом или ингредиентом в контексте второй организации.

технологическая схема - схематичное системное представление последовательности и взаимодействия этапов.

мероприятие по управлению - любое действие или вид деятельности по обеспечению безопасности пищевой продукции, которые могут быть выполнены с целью предупреждения, устранения или снижения до приемлемого уровня опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции

программа обязательных предварительных мероприятий - основные условия и виды деятельности по обеспечению безопасности пищевой продукции, которые необходимы для поддержания гигиенических условий на всех этапах цепи создания пищевой продукции, приемлемых для производства, обращения и поставки безопасной конечной продукции и безопасной пищевой продукции для употребления человеком в пищу.

Требуемые программы обязательных предварительных мероприятий зависят от места в цепи создания пищевой продукции, в котором работает организация, а также от типа организации. Примеры эквивалентных терминов: установившаяся практика сельскохозяйственных работ, установившаяся практика ветеринарной работы, установившаяся практика производственной работы, установившаяся практика санитарно-гигиенической работы, установившаяся практика производства, установившаяся практика-работы дистрибьюторов, установившаяся практика торговли.

производственная программа обязательных предварительных мероприятий - программа обязательных предварительных мероприятий , идентифицированная с помощью анализа опасностей как важная составляющая в управлении вероятностью появления опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции, и/или загрязнением или быстрым распространением опасности в пищевой продукции или среде, в которой производится пищевая продукция.

критическая контрольная точка - этап обеспечения безопасности пищевой продукций, на котором важно осуществить мероприятие по управлению с целью предупреждения, устранения или снижения до приемлемого уровня опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции

критический предел - критерий, позволяющий отделить приемлемость от неприемлемости.

Критические пределы устанавливают для того, .чтобы определить, остается ли критическая контрольная точка под контролем (в допустимой области значений). Если критический предел превышен или нарушен, то продукцию, на которую, вследствие этого было оказано воздействие, следует считать потенциально опасной.'

мониторинг - осуществление запланированной последовательности наблюдений или измерений с целью оценки того, что мероприятия по управлению обеспечивают получение ожидаемого эффекта.

коррекция- действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

В целях настоящего международного стандарта коррекция означает обращение с потенциально опасной продукцией и поэтому может осуществляться совместно с корректирующим действием

Коррекция может представлять собой, например, переработку, дальнейшую обработку и/или устранение неблагоприятных последствий несоответствия (например, выбраковывание с целью иного использования или нанесения специальной маркировки).

корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или иной нежелательной ситуации, может быть более одной причины несоответствия.

Корректирующее действие включает в себя причинный анализ. Оно предпринимается для того, чтобы предотвратить повторение несоответствия.

валидация - получение свидетельства о безопасности пищевой продукции, подтверждающего, что мероприятия по управлению, осуществляемые согласно плану ХАССП и производственной программе обязательных предварительных мероприятий, способны быть результативными.

верификация - подтверждение соответствия установленным требованиям посредством представления объективных свидетельств.

актуализация - незамедлительно предпринимаемые и/или запланированные действия, обеспечивающие применение самой современной информации.

Этапы внедрения системы HACCP (ХАССП)

Система ХАССП обеспечивает контроль на всех этапах пищевой цепи, любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации.

При этом особое внимание обращено на критические точки контроля, в которых все виды риска, связанные с употреблением пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены и снижены до приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля.

Для внедрения системы ХАССП обязаны не только исследовать и описать собственный продукт и методы производства, но и применить эту систему к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также системе оптовой и розничной торговли.

Следует отметить, что разработка и внедрение системы управления качеством на предприятии затрагивает все службы и весь персонал производства. Этот процесс не ограничивается оформлением документации и созданием внешнего подобия порядка.

Сущность системы ХАССП заключается в выявлении и контроле «критических точек» технологического процесса, то есть тех параметров, которые влияют на безопасность производимой продукции.

Система качества ХАССП включает в себя следующие разделы:

- введение и область распространения системы;

- политика руководства предприятия в области качества и безопасности выпускаемой продукции;

- приказ о создании рабочей группы по разработке системы ХАССП;

- информация о продукции;

- информация о производстве;

- виды опасностей;

- планово-предупреждающие действия;

- критические контрольные точки;

- разработка рабочих листов ХАССП;

- внутренние проверки системы ХАССП;

- ведение документации ХАССП.

Введение и область распространения системы

Систему менеджмента безопасности пищевой продукции можно внедрить во всех организациях, которые осуществляют деятельность, имеющую отношение к любым этапам цепи создания пищевой продукции. Сюда входят организации, непосредственно или косвенно вовлеченные в деятельность на одном или нескольких этапах цепи создания пищевой продукции. Непосредственными организациями являются производители кормов, операторы, осуществляющие сбор урожая, фермеры, производители ингредиентов, розничные торговцы, сервисные организации, работающие с пищевой продукцией, организации общественного питания, организации, предоставляющие услуги по чистке и санитарной обработке, транспортированию, хранению и распределению. Организации, косвенно вовлеченные в деятельность- производители оборудования, чистящих и санитарных средств, упаковочных и других материалов, с которыми пищевая продукция входит в контакт.

Политика руководства предприятия в области качества и безопасности выпускаемой продукции;

На предприятии должно быть разработанное положение о политике, где руководство берёт на себя ответственность за достижение поставленной цели и безусловную реализацию политики в области качества (которая определяет стратегию, приоритетные цели и обязательства перед потребителями и обществом в целом).

Политика в области безопасности должна быть адекватной, соответствовать требованиям законодательства, требованиям органов государственного контроля и надзора и ожиданиям потребителей.

Руководство определяет область распространения системы ХАССП относительно определённых видов продукции (групп или наименований и этапов жизненного цикла, к которым относятся производство, хранение, транспортирование, оптовая и розничная продажа и потребление).

Политика в области обеспечения безопасности пищевой продукции должна быть доведена до сведения персонала, осуществляться и поддерживаться на всех уровнях организации.

Приказ о создании рабочей группы по разработке системы ХАССП

Для внедрения и разработки системы ХАССП на предприятии необходимо сформировать рабочую группу из сотрудников с различной специализацией, обладающих должными знаниями о конкретной продукции, опытом работы и методикой разработки эффективного плана по внедрению системы ХАССП на предприятии. В составе рабочей группы ХАССП должны быть координатор и технический секретарь, а так же при необходимости, консультанты соответствующей области компетентности.

Координатор выполняет следующие функции:

- формирует состав рабочей группы;

- координирует работу группы;

- распределяет работу и обязанности;

- обеспечивает охват всей области разработки;

- представляет группу в руководстве организации.

В обязанности технического секретаря входит:

- организация заседаний группы;

- регистрация членов группы на заседаниях;

- ведение протоколов решений, принятых рабочей группой.

Основными задачами рабочей группы, отвечающей за внедрение системы ХАССП, на производстве являются:

- определение микробиологических, физических, химических и других факторов, возникающих при производстве продуктов питания на всех стадиях технологических процессов;

- определение вероятности появления опасных факторов в технологическом процессе в зависимости от степени их опасности (вирулентности);

- определение критических точек технологических процессов, лежащих в области недопустимого риска;

- установление критических пределов для каждого опасного фактора, в интервале которых опасные факторы подлежат контролю, ликвидации или снижению;

- разработка необходимых предупреждающих (мониторинговых) мероприятий;

- установление системы контроля за опасными факторами посредством имеющихся средств, позволяющих удостовериться об эффективном контроле за критическими точками;

- разработка корректирующих мероприятий по устранению или уменьшению опасных факторов;

- установление процедур проверки эффективности функционирования системы ХАССП;

- установление документирующей системы регистрации полученных данных;

- обеспечение, доведение рабочих листов системы ХАССП на производственные участки, назначение лиц, ответственных за выполнение мероприятий, разработанных в рабочих листах.

Информация о продукции.

Сырьевые материалы, ингредиенты и материалы, входящие в контакт с пищевой продукцией

Все сырьевые материалы, ингредиенты и материалы, входящие в контакт с пищевой продукцией, должны быть установлены в документах в той мере, насколько это необходимо для проведения анализа опасностей, включая, если это уместно, следующие данные:

биологические, химические и физические характеристики;

состав сложных ингредиентов, включая добавки и вещества, используемые в производстве;

происхождение;

метод производства;

методы упаковки и поставки;

условия хранения и срок годности;

подготовку и/или обработку перед использованием или переработкой;

критерии приемки, относящиеся к безопасности пищевой продукции, или нормативную документацию на материалы и ингредиенты, закупленные в соответствии с их предусмотренным применением.

Организация должна идентифицировать требования к безопасности вышеуказанной продукции, установленные законодательством и органами государственного управления. Нормативную документацию следует постоянно актуализировать.

Характеристики конечной продукции

Характеристики конечной продукции должны быть определены в документах в той, мере, насколько это необходимо для проведения анализа опасностей, включая, если уместно, следующие данные:

наименование продукции или подобное идентификационное описание;

состав;

биологические, химические и физические характеристики, имеющие отношение к безопасности пищевой продукции; .

предусмотренный срок годности и условия хранения;

упаковку;

маркировку, касающуюся безопасности пищевой продукции и/или инструкций по обращению, приготовлению и использованию;

метод (ы) распределения.

Организация должна идентифицировать требования к безопасности конечной пищевой продукции, установленные законодательством и органами государственного управления.

Нормативно-техническую документацию следует постоянно актуализировать.

Предусмотренное применение

Следует рассмотреть предусмотренное применение и обращение с конечной продукцией, а также любое непреднамеренное, но ожидаемое в разумных пределах непредусмотренное применение и обращение с конечной продукцией и включить их описание в характеристики продукции в той мере, которая необходима для проведения анализа опасностей.

Для каждого вида продукции следует идентифицировать группу пользователей и, если уместно, группу потребителей, а также рассмотреть известные группы потребителей, которые являются особенно уязвимыми к специфической опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции.

Предприятие-изготовитель несет ответственность за качество продукта и его безопасность только при употреблении продукта в течение срока годности. По истечению срока годности продукта производитель за его качество и безопасность ответственности не несет.

Нормативную документацию следует постоянно актуализировать.