ПВО / 9к33стрела-1

.doc|

Разработчик: |

|

|

Государство: |

Россия Югославия |

|

Р |

|

О днако,

среднестатистические оценки этой

зависимости с учетом возможности

действий авиации противника, как правило,

только в тех же условиях, а в дальнейшем

- также и практическое применение

комплекса на учениях и в военных

конфликтах показали, что ЗРК "Стрела-1"

мог использоваться достаточно часто и

эффективно (по военно-экономическим

показателям). Для снижения стоимости и

повышения надежности боевой машины

наведение пусковой установки на цель

осуществлялось мускульными усилиями

оператора. С помощью системы

рычажно-параллелограммных устройств

он руками выводил м требуемый угол места

(в диапазоне от -5° до +80°) связанные друг

с другом пусковую раму с ракетами,

объектив оптического визирного устройства

и грубый визир, а ногами посредством

соединенных с сидением коленных упоров

вкруговую наводил пусковую установку

по азимуту, отталкиваясь от закрепленного

на полу машины конуса. Передняя стенка

башни оператора в секторе 60° по азимуту

была выполнена из прозрачного пулестойкого

стекла. В транспортном положении ПУ

опускалась к крыше боевой машины.

Стрельба в движении обеспечивалась за

счет почти полной естественной

уравновешенности качающейся части и

совмещения центра тяжести ПУ с ракетами

с точкой пересечения осей качания

машины, благодаря способности

человека-оператора парировать

низкочастотные колебания корпуса

машины.

З

днако,

среднестатистические оценки этой

зависимости с учетом возможности

действий авиации противника, как правило,

только в тех же условиях, а в дальнейшем

- также и практическое применение

комплекса на учениях и в военных

конфликтах показали, что ЗРК "Стрела-1"

мог использоваться достаточно часто и

эффективно (по военно-экономическим

показателям). Для снижения стоимости и

повышения надежности боевой машины

наведение пусковой установки на цель

осуществлялось мускульными усилиями

оператора. С помощью системы

рычажно-параллелограммных устройств

он руками выводил м требуемый угол места

(в диапазоне от -5° до +80°) связанные друг

с другом пусковую раму с ракетами,

объектив оптического визирного устройства

и грубый визир, а ногами посредством

соединенных с сидением коленных упоров

вкруговую наводил пусковую установку

по азимуту, отталкиваясь от закрепленного

на полу машины конуса. Передняя стенка

башни оператора в секторе 60° по азимуту

была выполнена из прозрачного пулестойкого

стекла. В транспортном положении ПУ

опускалась к крыше боевой машины.

Стрельба в движении обеспечивалась за

счет почти полной естественной

уравновешенности качающейся части и

совмещения центра тяжести ПУ с ракетами

с точкой пересечения осей качания

машины, благодаря способности

человека-оператора парировать

низкочастотные колебания корпуса

машины.

З енитная

управляемая ракета 9М31. Зенитная

управляемая ракета 9М31 была выполнена

по аэродинамической схеме "утка"

и наводилась на цель с помощью ГСН по

методу пропорциональной навигации. ГСН

преобразовывала лучистый поток энергии

от контрастной на фоне неба цели в

электрически сигнал, содержащий

информацию об угле между осью координатора

ГСН и линией визирования "ракета-цель",

а также о значении угловой скорости

линии визирования. В качестве чувствительных

элементов ГСН использовались неохлаждаемые

сернисто-свинцовые фотосопротивления.

За ГСН последовательно располагались

рулевой привод треугольных аэродинамических

рулей, аппаратура системы управления,

боевая часть и оптический взрыватель.

Далее устанавливались твердотопливный

ракетный двигатель, на хвостовом отсеке

которого были закреплены трапецевидные

крылья ракеты. На ракете был применен

однокамерный двухрежимный ракетный

твердотопливный двигатель. На стартовом

участке ракета разгонялась до скорости

около 420 м/с, которая затем поддерживалась

примерно постоянной на маршевом участке.

Ракета не стабилизировалась по крену.

Угловая скорость относительно продольной

оси ограничивалась за счет использования

роллеронов -своего рода небольших рулей

на крыле (хвостовом оперении), внутри

которых были вмонтированы диски,

связанные с рулями. Гироскопический

момент от быстровращающихся дисков

разворачивал роллерон таким образом,

что возникающая аэродинамическая сила

затормаживала креновое вращение ракеты.

П

енитная

управляемая ракета 9М31. Зенитная

управляемая ракета 9М31 была выполнена

по аэродинамической схеме "утка"

и наводилась на цель с помощью ГСН по

методу пропорциональной навигации. ГСН

преобразовывала лучистый поток энергии

от контрастной на фоне неба цели в

электрически сигнал, содержащий

информацию об угле между осью координатора

ГСН и линией визирования "ракета-цель",

а также о значении угловой скорости

линии визирования. В качестве чувствительных

элементов ГСН использовались неохлаждаемые

сернисто-свинцовые фотосопротивления.

За ГСН последовательно располагались

рулевой привод треугольных аэродинамических

рулей, аппаратура системы управления,

боевая часть и оптический взрыватель.

Далее устанавливались твердотопливный

ракетный двигатель, на хвостовом отсеке

которого были закреплены трапецевидные

крылья ракеты. На ракете был применен

однокамерный двухрежимный ракетный

твердотопливный двигатель. На стартовом

участке ракета разгонялась до скорости

около 420 м/с, которая затем поддерживалась

примерно постоянной на маршевом участке.

Ракета не стабилизировалась по крену.

Угловая скорость относительно продольной

оси ограничивалась за счет использования

роллеронов -своего рода небольших рулей

на крыле (хвостовом оперении), внутри

которых были вмонтированы диски,

связанные с рулями. Гироскопический

момент от быстровращающихся дисков

разворачивал роллерон таким образом,

что возникающая аэродинамическая сила

затормаживала креновое вращение ракеты.

П одобное

устройство было впервые применено на

американской ракете класса "воздух-воздух"

"Sidewinder" и на ее советской копии

К-13, запущенной в серию одновременно с

началом разработки "Стрелы-1".

Однако на этих ракетах роллероны с

небольшими лопатками по окружности

раскручивались задолго до пуска ракеты

под воздействием воздушного потока,

обтекающего самолет-носитель. Для

своевременной раскрутки роллеронов

ЗУР конструкторы ЗРК "Стрела-1"

использовали изящное и простое устройство.

На роллерон наматывался тросик, свободным

концом закрепленный на ТПК. При старте

роллероны раскручивались тросиком по

схеме, аналогичной применяемой для

пуска лодочных моторов. При прямом

попадании в цель контактный

магнитоэлектрический датчик, а в случае

пролета ракеты вблизи цели - неконтактный

электронно-оптический датчик, задействовали

предохранительно-исполнительный

механизм (ПИМ) на подрыв боевой части

ЗУР. При большом промахе

предохранительно-исполнительный

механизм через 13...16 с выводился из

боевого положения и уже не мог подорвать

БЧ. При падении на землю ЗУР не взрывалась,

а деформировалась, не нанося значительного

ущерба своим войскам. Длина ракеты

составляла около 1,8 м, диаметр - 120 мм,

размах крыла - 360 мм. Наряду с ракетой

переносного комплекса "Стрела-2",

ракета 9М31 была одной из двух первых

отечественных ЗУР, которые хранились,

транспортировались в транспортно-пусковом

контейнере и запускались непосредственно

из него. Пылебрызгозащитный

транспортно-пусковой контейнер 9Я23,

предохранявший ракету от механических

повреждений, крепился к раме ПУ с помощью

бугелей.

одобное

устройство было впервые применено на

американской ракете класса "воздух-воздух"

"Sidewinder" и на ее советской копии

К-13, запущенной в серию одновременно с

началом разработки "Стрелы-1".

Однако на этих ракетах роллероны с

небольшими лопатками по окружности

раскручивались задолго до пуска ракеты

под воздействием воздушного потока,

обтекающего самолет-носитель. Для

своевременной раскрутки роллеронов

ЗУР конструкторы ЗРК "Стрела-1"

использовали изящное и простое устройство.

На роллерон наматывался тросик, свободным

концом закрепленный на ТПК. При старте

роллероны раскручивались тросиком по

схеме, аналогичной применяемой для

пуска лодочных моторов. При прямом

попадании в цель контактный

магнитоэлектрический датчик, а в случае

пролета ракеты вблизи цели - неконтактный

электронно-оптический датчик, задействовали

предохранительно-исполнительный

механизм (ПИМ) на подрыв боевой части

ЗУР. При большом промахе

предохранительно-исполнительный

механизм через 13...16 с выводился из

боевого положения и уже не мог подорвать

БЧ. При падении на землю ЗУР не взрывалась,

а деформировалась, не нанося значительного

ущерба своим войскам. Длина ракеты

составляла около 1,8 м, диаметр - 120 мм,

размах крыла - 360 мм. Наряду с ракетой

переносного комплекса "Стрела-2",

ракета 9М31 была одной из двух первых

отечественных ЗУР, которые хранились,

транспортировались в транспортно-пусковом

контейнере и запускались непосредственно

из него. Пылебрызгозащитный

транспортно-пусковой контейнер 9Я23,

предохранявший ракету от механических

повреждений, крепился к раме ПУ с помощью

бугелей.

О рганизационная

структура и боевая работа. Комплексы

"Стрела-1" входили в составе взвода

(четыре боевые машины) в зенитную

ракетно-артиллерийскую батарею

("Стрела-1" - "Шилка") мотострелкового

(танкового) полка. Боевая работа ЗРК

"Стрела-1" осуществлялась в следующем

порядке. При получении целеуказания

или при самостоятельном визуальном

обнаружении цели стрелок-оператор

наводил пусковую установку с ЗУР на

цель, используя для повышения точности

оптический визир. Одновременно включалось

питание борта первой ЗУР (через 5 секунд

-второй ЗУР) и открывались крышки

транспортно-пусковых контейнеров.

Услышав звуковой сигнал о захвате цели

ГСН и визуально оценив момент входа

цели в зону пуска, оператор нажатием

кнопки "Пуск" осуществлял старт

ракеты. При движении ракеты по контейнеру

срезался кабель электрического питания

ЗУР, при этом в предохранительно-исполнительном

механизме снималась первая ступень

предохранения. Стрельба велась по

принципу "выстрелил и забыл". По

результатам испытаний были определены

вероятности поражения одной ЗУР при

стрельбе навстречу цели, летящей со

скоростью 200 м/ с на высоте 50 м. Они

составляли от 0,15 до 0,64 - для бомбардировщика

и от 0,1 до 0,6 - для истребителя. При

увеличении скорости цели до 300 м/с и

высоты до 1000 м вероятности составили

от 0,15 до 0,52 - для бомбардировщика и от

0,1 до 0,42 - для истребителя. При стрельбе

вдогон вероятность поражения целей,

летящих со скоростью 300 м/с, составила

0,47...0,49, а со скоростью 200 м/с -0,52...0,65.

М

рганизационная

структура и боевая работа. Комплексы

"Стрела-1" входили в составе взвода

(четыре боевые машины) в зенитную

ракетно-артиллерийскую батарею

("Стрела-1" - "Шилка") мотострелкового

(танкового) полка. Боевая работа ЗРК

"Стрела-1" осуществлялась в следующем

порядке. При получении целеуказания

или при самостоятельном визуальном

обнаружении цели стрелок-оператор

наводил пусковую установку с ЗУР на

цель, используя для повышения точности

оптический визир. Одновременно включалось

питание борта первой ЗУР (через 5 секунд

-второй ЗУР) и открывались крышки

транспортно-пусковых контейнеров.

Услышав звуковой сигнал о захвате цели

ГСН и визуально оценив момент входа

цели в зону пуска, оператор нажатием

кнопки "Пуск" осуществлял старт

ракеты. При движении ракеты по контейнеру

срезался кабель электрического питания

ЗУР, при этом в предохранительно-исполнительном

механизме снималась первая ступень

предохранения. Стрельба велась по

принципу "выстрелил и забыл". По

результатам испытаний были определены

вероятности поражения одной ЗУР при

стрельбе навстречу цели, летящей со

скоростью 200 м/ с на высоте 50 м. Они

составляли от 0,15 до 0,64 - для бомбардировщика

и от 0,1 до 0,6 - для истребителя. При

увеличении скорости цели до 300 м/с и

высоты до 1000 м вероятности составили

от 0,15 до 0,52 - для бомбардировщика и от

0,1 до 0,42 - для истребителя. При стрельбе

вдогон вероятность поражения целей,

летящих со скоростью 300 м/с, составила

0,47...0,49, а со скоростью 200 м/с -0,52...0,65.

М одернизация.

В 1968-1970 гг. была проведена модернизация

комплекса: в состав ЗРК был введен

пассивный радиопеленгатор (ПРП) разработки

Ленинградского НИИ "Вектор",

обеспечивающий обнаружение целей с

включенными бортовыми радиосредствами,

их сопровождение и ввод в поле зрения

оптического визира, причем, предусматривалась

возможность целеуказания по данным ЗРК

с пассивным радиопеленгатором другим

ЗРК "Стрела-1" упрощенной комплектации

- без пеленгатора. благодаря

усовершенствованию ракеты была уменьшена

ближняя граница зоны поражения комплекса,

повышена вероятность поражения целей

на малых высотах и точность самонаведения.

разработана контрольно-проверочная

машина, позволяющая контролировать

работу штатных боевых средств комплекса

"Стрела-1" с учетом изменений,

введенных в него при модернизации.

Государственные испытания модернизированного

комплекса "Стрела-1M" проводились

на Донгузском полигоне с мая по июль

1969 г. На вооружение войск ПВО СВ ЗРК

"Стрела-1М" был принят в декабре

1970 г. По результатам испытаний комплекс

мог обеспечивать поражение самолетов

и вертолетов, летящих со скоростью до

310 м/с, на высотах от 30...40 до 3500 м, при

курсовых параметрах до 3500 м, и маневрирующих

с перегрузкой до 3 ед. на дальностях от

500... 1600 до 4200 м. По сравнению с ЗРК

"Стрела-1" в модернизированном

комплексе ближняя граница зоны поражения

была уменьшена на 400...600 м, а нижняя - до

30 м. Вероятность поражения неманеврирующих

целей при равномерных фонах возросла

и при стрельбе навстречу составляла

при скорости цели 200 м/с на высотах до

50 м 0,15-0,68 - для бомбардировщика и 0,1-0,6 -

для истребителя. При скорости цели 300

м/с на высоте 1000 м эти показатели

составили, соответственно 0,15-0,54 и

0,1-0,7, а при стрельбе вдогон - 0,58-0,66 и

0,52-0,72.

Б

одернизация.

В 1968-1970 гг. была проведена модернизация

комплекса: в состав ЗРК был введен

пассивный радиопеленгатор (ПРП) разработки

Ленинградского НИИ "Вектор",

обеспечивающий обнаружение целей с

включенными бортовыми радиосредствами,

их сопровождение и ввод в поле зрения

оптического визира, причем, предусматривалась

возможность целеуказания по данным ЗРК

с пассивным радиопеленгатором другим

ЗРК "Стрела-1" упрощенной комплектации

- без пеленгатора. благодаря

усовершенствованию ракеты была уменьшена

ближняя граница зоны поражения комплекса,

повышена вероятность поражения целей

на малых высотах и точность самонаведения.

разработана контрольно-проверочная

машина, позволяющая контролировать

работу штатных боевых средств комплекса

"Стрела-1" с учетом изменений,

введенных в него при модернизации.

Государственные испытания модернизированного

комплекса "Стрела-1M" проводились

на Донгузском полигоне с мая по июль

1969 г. На вооружение войск ПВО СВ ЗРК

"Стрела-1М" был принят в декабре

1970 г. По результатам испытаний комплекс

мог обеспечивать поражение самолетов

и вертолетов, летящих со скоростью до

310 м/с, на высотах от 30...40 до 3500 м, при

курсовых параметрах до 3500 м, и маневрирующих

с перегрузкой до 3 ед. на дальностях от

500... 1600 до 4200 м. По сравнению с ЗРК

"Стрела-1" в модернизированном

комплексе ближняя граница зоны поражения

была уменьшена на 400...600 м, а нижняя - до

30 м. Вероятность поражения неманеврирующих

целей при равномерных фонах возросла

и при стрельбе навстречу составляла

при скорости цели 200 м/с на высотах до

50 м 0,15-0,68 - для бомбардировщика и 0,1-0,6 -

для истребителя. При скорости цели 300

м/с на высоте 1000 м эти показатели

составили, соответственно 0,15-0,54 и

0,1-0,7, а при стрельбе вдогон - 0,58-0,66 и

0,52-0,72.

Б оевая

работа ЗРК "Стрела-1M" имела некоторые

особенности по сравнению с автономной

работой комплексов "Стрела-1". Все

комплексы в составе взвода ориентировались

на местности в единой системе координат

для зенитной ракетно-артиллерийской

батареи "Стрела-1" - "Шилка".

Между боевыми машинами поддерживалась

радиосвязь. Командир ЗРК по световому

и звуковому индикаторам кругового

обзора контролировал радиотехническую

обстановку в зоне действия пассивного

радиопеленгатора. При появлении световых

и звуковых сигналов командир оценивал

государственную принадлежность цели

и после принятия решения о принадлежности

сигнала к РЛС самолета противника по

внутренней связи сообщал оператору

своей боевой машины, командиру батареи

и остальным боевым машинам взвода ЗРК

направление на цель. Командир батареи

осуществлял целерасп ределение между

боевыми машинами взводов ЗРК и ЗСУ.

Получив информацию о цели, оператор

включал систему точного пеленгования,

разворачивал пусковую установку на

цель и, убедившись в принадлежности

сигнала к средствам противника, с помощью

синхронных сигналов на световом

индикаторе и в шлемофоне сопровождал

цель до попадания ее в поле зрения

оптического визира, а затем наводил

пусковую установку с ракетами на цель.

Аппаратура пуска устанавливалась в

режим "Автомат". При подходе цели

к зоне пуска оператор включал кнопку

"Борт", подавал напряжение на борт

ЗУР, и производил ее пуск. Предусмотренные

в комплексе режимы работы "Вперед"-"Назад"

позволяли оператору в зависимости от

типа, скорости и положения цели

относительно комплекса осуществлять

стрельбу навстречу или вдогон. Так, при

пусках вдогон по всем типам целей, а

также при пусках навстречу по малоскоростной

цели (вертолету) задавался режим "Назад".

оевая

работа ЗРК "Стрела-1M" имела некоторые

особенности по сравнению с автономной

работой комплексов "Стрела-1". Все

комплексы в составе взвода ориентировались

на местности в единой системе координат

для зенитной ракетно-артиллерийской

батареи "Стрела-1" - "Шилка".

Между боевыми машинами поддерживалась

радиосвязь. Командир ЗРК по световому

и звуковому индикаторам кругового

обзора контролировал радиотехническую

обстановку в зоне действия пассивного

радиопеленгатора. При появлении световых

и звуковых сигналов командир оценивал

государственную принадлежность цели

и после принятия решения о принадлежности

сигнала к РЛС самолета противника по

внутренней связи сообщал оператору

своей боевой машины, командиру батареи

и остальным боевым машинам взвода ЗРК

направление на цель. Командир батареи

осуществлял целерасп ределение между

боевыми машинами взводов ЗРК и ЗСУ.

Получив информацию о цели, оператор

включал систему точного пеленгования,

разворачивал пусковую установку на

цель и, убедившись в принадлежности

сигнала к средствам противника, с помощью

синхронных сигналов на световом

индикаторе и в шлемофоне сопровождал

цель до попадания ее в поле зрения

оптического визира, а затем наводил

пусковую установку с ракетами на цель.

Аппаратура пуска устанавливалась в

режим "Автомат". При подходе цели

к зоне пуска оператор включал кнопку

"Борт", подавал напряжение на борт

ЗУР, и производил ее пуск. Предусмотренные

в комплексе режимы работы "Вперед"-"Назад"

позволяли оператору в зависимости от

типа, скорости и положения цели

относительно комплекса осуществлять

стрельбу навстречу или вдогон. Так, при

пусках вдогон по всем типам целей, а

также при пусках навстречу по малоскоростной

цели (вертолету) задавался режим "Назад".

Управление

батареей осуществлялось начальником

ПВО полка через автоматизированные

пункты управления ПУ-12 (ПУ-12М), имевшиеся

у него и у командира батареи. Команды,

распоряжения и данные целеуказания на

ЗРК "Стрела-1" от ПУ-12 (ПУ-12М),

являвшимся батарейным командирским

пунктом, поступали по каналам связи,

образованным с помощью радиостанций,

имевшихся на этих средствах поражения

и управления.

И спытания,

боевая работа. Комплексы "Стрела-1"

и "Стрела-1М" широко экспортировались

СССР за рубеж. Они поставлялись в страны

- участницы Варшавской договора, в

Югославию, в государства Азии (Ирак,

Сирию, Северный Йемен, Индию, Вьетнам),

Африки (Алжир, Анголу, Бенин, Египет,

Гвинею, Гвинею-Биссау, Ливию, Мадагаскар,

Мали, Мавританию, Мозамбик) и Латинской

Америку (Кубу, Никарагуа), подтверждая

свою достаточно высокую эффективность

и простоту эксплуатации во время военных

конфликтов и при проведении учебных

стрельб. Впервые ЗРК "Стрела-1" был

применены в боевых действиях в долине

Бекаа в Южном Ливане в 1981 году. В декабре

1983 г. этими ЗРК были сбиты американские

самолеты А-6Е и А-7Е (последний, возможно

был поражен переносным ЗРК семейства

"Стрела-2"). В том же году несколько

ЗРК "Стрела-1" были захвачены

южно-африканскими интервентами на юге

Анголы. (источник: сайт Ракетная

техника)

спытания,

боевая работа. Комплексы "Стрела-1"

и "Стрела-1М" широко экспортировались

СССР за рубеж. Они поставлялись в страны

- участницы Варшавской договора, в

Югославию, в государства Азии (Ирак,

Сирию, Северный Йемен, Индию, Вьетнам),

Африки (Алжир, Анголу, Бенин, Египет,

Гвинею, Гвинею-Биссау, Ливию, Мадагаскар,

Мали, Мавританию, Мозамбик) и Латинской

Америку (Кубу, Никарагуа), подтверждая

свою достаточно высокую эффективность

и простоту эксплуатации во время военных

конфликтов и при проведении учебных

стрельб. Впервые ЗРК "Стрела-1" был

применены в боевых действиях в долине

Бекаа в Южном Ливане в 1981 году. В декабре

1983 г. этими ЗРК были сбиты американские

самолеты А-6Е и А-7Е (последний, возможно

был поражен переносным ЗРК семейства

"Стрела-2"). В том же году несколько

ЗРК "Стрела-1" были захвачены

южно-африканскими интервентами на юге

Анголы. (источник: сайт Ракетная

техника)

азработка

полкового самоходного зенитного

ракетного комплекса "Стрела-1"

началась 25 августа 1960 г. в соответствии

с Постановлением СМ СССР. Постановлением

предусматривалась создание легкого

переносного ЗРК, состоящего из двух

частей массой не более 10-15 кг каждая.

Комплекс предназначался для поражения

воздушных целей, летящих со скоростями

до 200-250 м/с на высотах от 50-100 м до 1000-1

500 м на дальности до 2 км. Головным

разработчиком комплекса в целом и

ЗУР было назначено ОКБ-16 ГКОТ, в

дальнейшем преобразованное в

Конструкторское бюро точного

машиностроения (КБТМ) МОП (главный

конструктор А.Э.Нудельман). Главным

конструктором оптической головки

самонаведения для ЗУР был определен

В.А.Хрусталев, организацией -

разработчиком - ЦКБ-589 ГКОТ. Впоследствии

эта организация была преобразована

в ЦКБ "Геофизика" МОП, а работы

по ГСН для ЗУР "Стрела" возглавил

Д.М. Хорол. В соответствии с тем же

Постановлением разрабатывался и

другой переносной ЗРК - "Стрела-2".

Масса и габаритные показатели у этого

ЗРК были меньше, чем у комплекса

"Стрела-1". Первоначально разработка

ЗРК "Стрела-1" в какой-то мере

подстраховывала работы по комплексу

"Стрела-2", связанные с большей

степенью технического риска. После

решения основных принципиальных

вопросов, связанных с созданием

комплекса "Стрела-2", встал вопрос

о дальнейшей судьбе ЗРК "Стрела-1",

имевшего практически те же

летно-технические характеристики.

В

азработка

полкового самоходного зенитного

ракетного комплекса "Стрела-1"

началась 25 августа 1960 г. в соответствии

с Постановлением СМ СССР. Постановлением

предусматривалась создание легкого

переносного ЗРК, состоящего из двух

частей массой не более 10-15 кг каждая.

Комплекс предназначался для поражения

воздушных целей, летящих со скоростями

до 200-250 м/с на высотах от 50-100 м до 1000-1

500 м на дальности до 2 км. Головным

разработчиком комплекса в целом и

ЗУР было назначено ОКБ-16 ГКОТ, в

дальнейшем преобразованное в

Конструкторское бюро точного

машиностроения (КБТМ) МОП (главный

конструктор А.Э.Нудельман). Главным

конструктором оптической головки

самонаведения для ЗУР был определен

В.А.Хрусталев, организацией -

разработчиком - ЦКБ-589 ГКОТ. Впоследствии

эта организация была преобразована

в ЦКБ "Геофизика" МОП, а работы

по ГСН для ЗУР "Стрела" возглавил

Д.М. Хорол. В соответствии с тем же

Постановлением разрабатывался и

другой переносной ЗРК - "Стрела-2".

Масса и габаритные показатели у этого

ЗРК были меньше, чем у комплекса

"Стрела-1". Первоначально разработка

ЗРК "Стрела-1" в какой-то мере

подстраховывала работы по комплексу

"Стрела-2", связанные с большей

степенью технического риска. После

решения основных принципиальных

вопросов, связанных с созданием

комплекса "Стрела-2", встал вопрос

о дальнейшей судьбе ЗРК "Стрела-1",

имевшего практически те же

летно-технические характеристики.

В этой ситуации было принято решение

- установить для ЗРК "Стрела-1"

более высокие требования по максимальной

дальности поражения (до 5 км) и

досягаемости по высоте (до 3500 м),

отказавшись от переносного исполнения

комплекса и перейдя к ЗРК с размещением

на автомобильном шасси (при этом

предусматривалось увеличить массу

и габариты ракеты). Несколько позже

перешли к использованию в качестве

базы самоходного ЗРК "Стрела-1"

бронированной разведывательной

дорожной машины БРДМ-2. Определилась

и концепция боевого применения

комплексов "Стрела-2" и "Стрела-1".

Переносной комплекс "Стрела-2"

используется в батальонном звене

ПВО, а самоходный "Стрела-1" - в

полковом, в дополнение к зенитной

самоходной установке "Шилка",

дальность стрельбы которой (2,5 км) не

обеспечивает поражение самолетов и

вертолетов противника до рубежа пуска

ими управляемых ракет по позициям и

объектам мотострелкового (танкового)

полка (4...5 км). Таким образом ЗРК

"Стрела-1" с расширенной зоной

поражения хорошо вписывался в

разрабатываемую систему войсковой

ПВО. Государственные испытания

опытного образца комплекса "Стрела-1"

проводились в 1968 году. Комплекс был

принят на вооружение по Постановлению

ЦК КПСС и СМ СССР от 25 апреля 1968 г.

Серийное производства боевой машины

9А31 ЗРК "Стрела-1" было налажено

на Саратовском агрегатном заводе

МОП, ракеты 9М31 - на Ковровском

механическом заводе МОП.

Состав.

Б

этой ситуации было принято решение

- установить для ЗРК "Стрела-1"

более высокие требования по максимальной

дальности поражения (до 5 км) и

досягаемости по высоте (до 3500 м),

отказавшись от переносного исполнения

комплекса и перейдя к ЗРК с размещением

на автомобильном шасси (при этом

предусматривалось увеличить массу

и габариты ракеты). Несколько позже

перешли к использованию в качестве

базы самоходного ЗРК "Стрела-1"

бронированной разведывательной

дорожной машины БРДМ-2. Определилась

и концепция боевого применения

комплексов "Стрела-2" и "Стрела-1".

Переносной комплекс "Стрела-2"

используется в батальонном звене

ПВО, а самоходный "Стрела-1" - в

полковом, в дополнение к зенитной

самоходной установке "Шилка",

дальность стрельбы которой (2,5 км) не

обеспечивает поражение самолетов и

вертолетов противника до рубежа пуска

ими управляемых ракет по позициям и

объектам мотострелкового (танкового)

полка (4...5 км). Таким образом ЗРК

"Стрела-1" с расширенной зоной

поражения хорошо вписывался в

разрабатываемую систему войсковой

ПВО. Государственные испытания

опытного образца комплекса "Стрела-1"

проводились в 1968 году. Комплекс был

принят на вооружение по Постановлению

ЦК КПСС и СМ СССР от 25 апреля 1968 г.

Серийное производства боевой машины

9А31 ЗРК "Стрела-1" было налажено

на Саратовском агрегатном заводе

МОП, ракеты 9М31 - на Ковровском

механическом заводе МОП.

Состав.

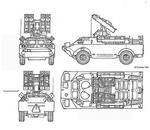

Б оевая

машина 9А31 Боевая машина 9А31 ЗРК

"Стрела-1" оснащалась пусковой

установкой с размешенными на ней

четырьмя ЗУР в транспортно-пусковых

контейнерах, аппаратурой запуска

ЗУР, оптическими средствами обнаружения

и прицеливания, а также средствами

связи. При разработке комплекса

"Стрела-1" 9К31 в отличие от других

ЗРК ближнего действия было принято

использование на ракете не инфракрасной

(тепловой), а фотоконтрастной ГСН. В

те годы низкий уровень чувствительности

инфракрасных ГСН не обеспечивал

выделение цели в передней полусфере,

и поэтому стрельба по самолетам

противника могла вестись только

"вдогон". В таких тактических

условиях вполне возможно было

уничтожение ЗРК еще до пуска им

зенитных ракет. Напротив, применение

фотоконтрастной ГСН обеспечивало

возможность обстрела целей на встречных

курсах. Комплекс мог вести стрельбу

по самолетам и вертолетам, летящим

на высотах от 50 до 3 000 м со скоростями

до 310 м/с на встречных курсах и до 220

м/с на догонных курсах при курсовых

параметрах до 3000 м, а также по зависшим

вертолетам и по дрейфующим аэростатам.

Возможности фотоконтрастной ГСН

позволяли вести стрельбу только по

визуально видимым целям на фоне ясного

неба или сплошной облачности, при

углах между направлениями на цель и

на солнце более 20° и при угловом

превышении линии визирования цели

над видимым горизонтом более 2°.

Зависимость от освещенности цели,

метеоусловий и фоновой обстановки

ограничивала боевое использование

комплекса "Стрела-1".

оевая

машина 9А31 Боевая машина 9А31 ЗРК

"Стрела-1" оснащалась пусковой

установкой с размешенными на ней

четырьмя ЗУР в транспортно-пусковых

контейнерах, аппаратурой запуска

ЗУР, оптическими средствами обнаружения

и прицеливания, а также средствами

связи. При разработке комплекса

"Стрела-1" 9К31 в отличие от других

ЗРК ближнего действия было принято

использование на ракете не инфракрасной

(тепловой), а фотоконтрастной ГСН. В

те годы низкий уровень чувствительности

инфракрасных ГСН не обеспечивал

выделение цели в передней полусфере,

и поэтому стрельба по самолетам

противника могла вестись только

"вдогон". В таких тактических

условиях вполне возможно было

уничтожение ЗРК еще до пуска им

зенитных ракет. Напротив, применение

фотоконтрастной ГСН обеспечивало

возможность обстрела целей на встречных

курсах. Комплекс мог вести стрельбу

по самолетам и вертолетам, летящим

на высотах от 50 до 3 000 м со скоростями

до 310 м/с на встречных курсах и до 220

м/с на догонных курсах при курсовых

параметрах до 3000 м, а также по зависшим

вертолетам и по дрейфующим аэростатам.

Возможности фотоконтрастной ГСН

позволяли вести стрельбу только по

визуально видимым целям на фоне ясного

неба или сплошной облачности, при

углах между направлениями на цель и

на солнце более 20° и при угловом

превышении линии визирования цели

над видимым горизонтом более 2°.

Зависимость от освещенности цели,

метеоусловий и фоновой обстановки

ограничивала боевое использование

комплекса "Стрела-1".