Biologia_V_N_Yarygin_Tom_1_2008

.pdf

червеобразный отросток. Из задней кишки формируется толстая кишка ниже селезеночного угла, в том числе прямая. Развитие клоакального конца задней кишки тесно связано с развитием мочеполового отверстия (рис. 7.27 и 8.4). Уроректальная перегородка, разделяющая клоаку на мочеполовой синус и прямую кишку, образуется на 5—6-й неделе. Прорыв анальной мембраны происходит на 8-й неделе.

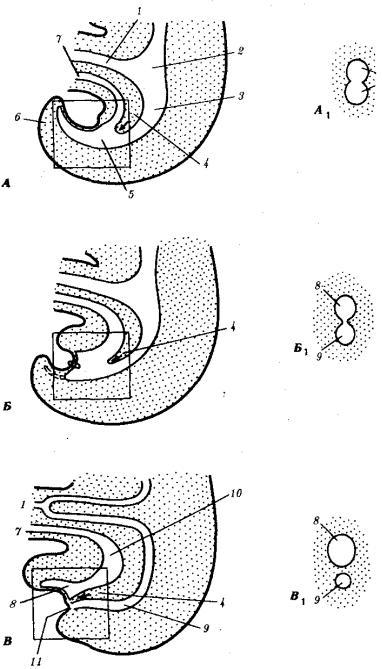

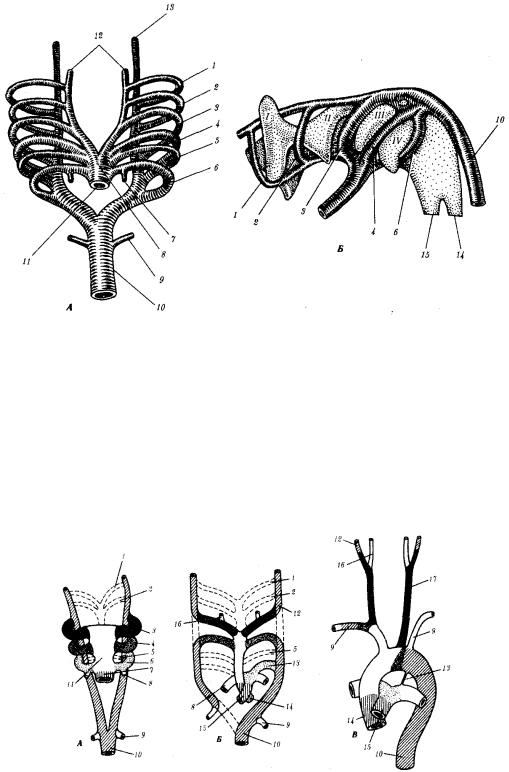

Рис. 7.27. Развитие клоакальной области задней кишки у зародыша человека. А—на 4-й неделе; Б—на 6-й неделе; В—на 7-й неделе; А1, Б1 и В1 — поперечные срезы через клоаку (уровни среза обозначены квадратами на рис. А, Б, В):

1—желточный стебелек, 2—средняя кишка, 3—задняя кишка, 4— мочеполовая

351

перегородка, 5—клоака, 6—хвост, 7—аллантоис, 8— мочеполовой синус, 9— прямая кишка, 10—мочевой пузырь, 11—анальная мембрана; стрелками показано направление роста мочеполовой перегородки

На 2-м месяце внутриутробного развития начинается быстрая пролиферация эпителия пищевода и двенадцатиперстной кишки, что приводит к временному закрытию их просвета. К концу 2-го месяца происходит реканализация названных органов, т.е. восстановление проходимости.

Нарушение скорости размножения или прекращение деления клеток в том или ином отделе, отсутствие гибели клеток, нарушение перемещения частей кишки и другие отклонения могут приводить к порокам развития пищеварительного тракта.

Сердце человека начинает развиваться с конца 3-й —начала 4-й недели из спланхномезодермы в виде парных зачатков, расположенных под глоткой (рис. 7.28). По мере отграничения тела самого зародыша туловищными складками и замыкания передней кишки с брюшной стороны парные эндокардиальные трубки смыкаются в одну, лежащую по средней линии (рис. 7.28). Для земноводных доказано существование индукционного действия энтодермы на прекардиальную мезодерму. Об этом же свидетельствует опыт на курином зародыше, когда после удаления дна передней кишки был получен зародыш с двойным сердцем. Парные закладки целомических полостей сливаются на брюшной стороне, образуя перикардиальную полость.

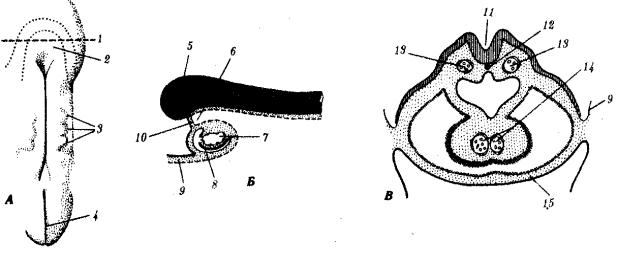

Рис. 7.28. Развитие сердца человека на 21—22-е сутки:

А — общий вид зародыша; Б — продольный срез головного конуса зародыша; В — поперечный срез зародыша:

1—уровень среза В, 2—нервный валик, 3—сомиты, 4—первичная полоска, 5—мозг, 6—передняя кишка, 7—сердечная трубка, 8—перикард, 9—амнион, 10— ротоглоточная мембрана, 11—нервный желобок, 12—хорда, 13—парные закладки спинной аорты, 14—сливающиеся сердечные трубки, 15—желточный мешок

Региональная дифференцировка сердца начинается с быстрого удлинения

352

первичной сердечной трубки, что приводит к ее изгибу и приобретению S-образной формы (рис. 7.29). Отмечено, что образование изгиба с локальными изменениями формы клеток вдоль сердечной трубки стимулируется из самой сердечной трубки. Будучи эксплантирована, сердечная трубка сохраняет способность к образованию S- образной структуры.

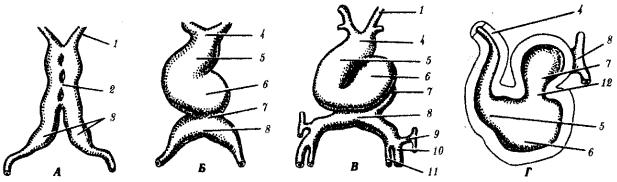

Рис. 7.29. Развивающееся сердце человека.

А—на 21—22-е сутки; Б—на 23-с сутки; В—на 24-е сутки (вид с брюшной стороны); Г—на 28-е сутки (продольный срез):

1—первая пара дуг аорты, 2—сливающиеся сердечные трубки, 3—несливающиеся сердечные трубки, 4—артериальный ствол, 5—луковица сердца, 6—желудочек, 7— предсердие, 8—венозный синус, 9—кювьеров проток, 10—пупочная вена, 11— желточная вена, 12—предсердно-желудочковый канал

На первоначально хвостовом конце находится венозный синус, в который впадают крупные вены: кювьеровы протоки, пупочные и желточные. Венозный синус позже войдет в состав правого предсердия. Краниальнее венозного синуса из расширенной части сердечной трубки образуется предсердие, а из изогнутой средней части — желудочек. Переходную область, где желудочек сужается, называют конусом или луковицей. Позже он будет включен в стенку правого желудочка. Конус переходит в артериальный ствол, от которого отходят корни брюшной аорты,

После образования предсердия и желудочка проявляются внешние признаки предстоящего разделения сердца на правую и левую половины, появляется срединная борозда. В этот момент в тканях формирующегося сердца отмечаются очаговая гибель клеток и взаимодействие внеклеточных и клеточных элементов. Некоторое время спустя на внутренней поверхности желудочка, соответственно уровню наружной борозды, образуется перегородка из мышечных тяжей, растущих от верхушки сердца по направлению к предсердию. На дорсальной и вентральной стенках суженного предсердно-желудочкового канала из рыхлой мезенхимы образуются эндокардиальные подушки. Позднее они трансформируются в плотную соединительную ткань, срастаются и разделяют канал на правый и левый протоки. В то же время появляется срединная перегородка, которая позднее заменяется

353

вторичной. В ней имеется отверстие, называемое овальным, через которое кровь из правого предсердия попадает в левое. Это необходимо для кровообращения плода.

Одновременно с изменениями в основной части сердца происходит разделение артериального ствола на два канала. Этот процесс начинается в корне брюшной аорты между четвертой и шестой дугами. Разделение происходит за счет формирования продольных складок. Складки располагаются по спирали, растут внутрь артериального ствола и, встречаясь, делят его на аорту и легочный ствол. Кроме того, складки распространяются в сторону конуса, где из специализированных участков образуются полулунные клапаны аорты и легочного ствола, и далее в желудочки, где встречаются с перемещающейся эндокардиальной тканью предсердно-желудочкового канала и межпредсердной перегородки. Это приводит к полному зарастанию межжелудочкового отверстия.

До конца внутриутробной жизни остаются открытыми только клапан в овальном отверстии межпредсердной перегородки и артериальный (боталлов) проток, соединяющий легочный ствол с аортой. О нем подробнее будет сказано ниже. Артериальный проток служит для отведения части крови из правого желудочка в аорту минуя легкие, пока они не достигли необходимого развития и не получили функционального стимула в связи с началом дыхательной функции.

Крупные артерии развиваются в комплексе с сердцем начиная с 4-й недели. Первичная система кровообращения эмбриона функционирует с конца 5-й недели, к концу 8-й недели реализуется основной план строения артериальной системы. Закладывающиеся на 4-й неделе парные висцеральные дуги получают соответствующее артериальное обеспечение в виде аортальных дуг. Эти дуги аорты поднимаются от артериального ствола, а точнее, от его расширенной части — артериального мешка (называемого также брюшной или восходящей аортой) — и заканчиваются в корнях спинной, или нисходящей, аорты.

Несмотря на то что закладывается шесть пар аортальных дуг, они не сосуществуют одновременно. В тот период, когда формируется шестая пара дуг, две первые пары уже дегенерируют. Источником первых двух пар аортальных дуг служат участки парных корней брюшной аорты (рис. 7.30). Уже не являясь крупными сосудами, они некоторое время существуют в виде небольших каналов, через которые происходит частичное кровоснабжение области рта и шеи из системы наружных сонных артерий (рис. 7.31). Пятая дуга появляется лишь на короткое время в виде рудиментарного сосуда. Таким образом, только корни брюшной и спинной аорты, а также третья, четвертая и шестая пары аортальных дуг играют существенную роль в формировании магистральных сосудов (рис. 7.32).

Проксимальные части третьей пары образуют общие сонные артерии. Левая четвертая дуга составляет часть дуги аорты. Правая четвертая дуга становится проксимальной частью правой подключичной артерии. Дистальная часть этой артерии образуется из правой спинной аорты. Проксимальная часть левой шестой дуги превращается в про-ксимальную часть левой легочной артерии, а дистальная часть — в артериальный (боталлов) проток. Проксимальная часть правой шестой дуги образует проксимальную часть правой легочной артерии, а дистальная часть

354

редуцируется. Корни спинной аорты очень рано сливаются в непарную спинную аорту, но на 7-й неделе развития дистальная часть правого корня спинной аорты обычно включается в правую подключичную артерию, о чем уже было сказано выше. Это становится возможным благодаря обратному развитию участка, соединяющего правый корень с левым.

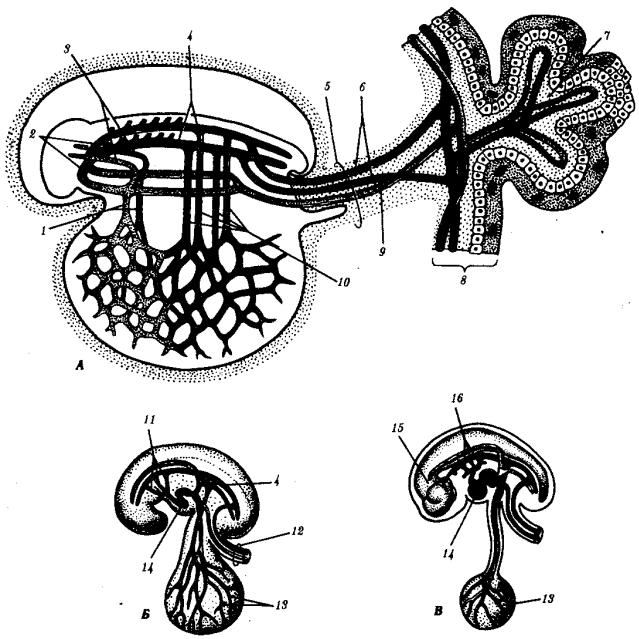

Рис. 7.30. Развитие сердечно-сосудистой системы у человека.

А—на 21-е сутки (кратковременная стадия парных симметричных сосудов); Б—на 26-е сутки; В —на 37-е сутки (вид с левой стороны):

1—желточные вены, 2—сердечные трубки, 3—передние кардинальные вены, 4— спинные аорты, 5—ножка тела, 6—пупочные артерии, 7—третичная ворсина, 8— хорион, 9—пупочная вена, 10—желточные артерии, 11—первая, вторая и третья

355

дуги аорты, 12—пуповина, 13—желточный мешок, 14—сердце, 15—мозг, 16— третья, четвертая и шестая дуги аорты

Рис. 7.31. Развитие аортальных дуг.

А—вид с брюшной стороны; Б—взаимоотношение аортальных дуг с глоточными карманами (вид слева):

1—6—аортальные дуги, 7—легочная артерия, 8—артериальный мешок, брюшная аорта, 9—седьмая межсегментарная артерия, подключичная, 10—спинная нисходящая аорта, 11—артериальный ствол, 12—наружная сонная артерия, корень брюшной восходящей аорты, 13—внутренняя сонная артерия, корень спинной аорты, 14—пищевод, 15—трахея; /—IV—глоточные карманы

Рис. 7.32. Формирование крупнейших артерий, производных артериального ствола, аортального мешка, аортальных дуг и спинной аорты. А—6-недельный зародыш; Б— 7-недельный зародыш; В—6-месячный плод:

1—6—аортальные дуги, 7—артериальный ствол, 8—легочная артерия, 9—

356

подключичная артерия, 10—спинная нисходящая аорта, 11—аортальный мешок, 12—внутренняя сонная артерия, 13—артериальный (боталлов) проток, 14— восходящая аорта, 15—легочный ствол, 16—наружная сонная артерия, 17—общая сонная артерия

Более или менее подробное изложение развития сердца и крупных артерий дает богатый материал для сопоставлений онтогенеза человека с филогенетическим развитием позвоночных (см. га. 14), а также позволяет приблизиться к пониманию механизмов возникновения врожденных пороков развития сердца и сосудов.

357

ГЛАВА 8 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ОРГАНИЗМОВ

8.1.ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

ВБИОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Впредыдущих главах были рассмотрены генетические закономерности, определяющие формирование определенного фенотипа, изложено основное содержание стадий онтогенеза, последовательно и закономерно сменяющих друг друга. Все эти сведения не дают, однако, ответа на вопрос, почему и каким образом генотип реализуется в фенотип в виде тех или иных клеточных и системных процессов, в виде сложных пространственных и упорядоченных во времени онтогенетических преобразований.

При сравнении зиготы и половозрелой особи, которые, по сути, являются двумя разными онтогенетическими стадиями существования одного и того же организма, обнаруживаются очевидные различия, касающиеся по крайней мере размеров и формы. Начиная с XVII в. ученые пытались познать и объяснить процессы, приводящие к этим количественным и качественным изменениям особи.

Первоначально возникла гипотеза, согласно которой онтогенез рассматривали лишь как рост расположенных в определенном пространственном порядке предсуществующих структур и частей будущего организма. В рамках этой гипотезы, получившей название преформизма, каких-либо новообразований или преобразований структур в индивидуальном развитии не происходит. Логическое завершение идеи преформизма заключается в допущении абсурдной мысли о «заготовленности» в зиготе и даже в половых клетках прародителей структур организмов всех последующих поколений, как бы вложенных последовательно наподобие деревянных матрешек.

Альтернативная концепция эпигенеза была сформулирована в середине XVIII в. Ф. К. Вольфом, впервые обнаружившим новообразование нервной трубки и кишечника в ходе эмбрионального развития. Индивидуальное развитие стали связывать целиком с качественными изменениями, полагая, что структуры и части организма возникают как новообразования из бесструктурной яйцеклетки.

ВXIX в. К. Бэр впервые описал яйцо млекопитающих и человека, а также зародышевые листки и обнаружил сходство плана строения зародышей различных классов позвоночных — рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих. Он же обратил внимание на преемственность в этапах развития — от более простого к

358

более сложному. Бэр рассматривал онтогенез не как предобразование, не как новообразование структур, а как их преобразование, что вполне согласуется с современными представлениями.

Выяснение конкретных клеточных и системных механизмов таких преобразований составляет основную проблему современной биологии развития.

Увеличение массы тела особи, т.е. ее рост, и появление новых структур в ходе ее развития, называемое морфогенезом, нуждаются в объяснении. Рост и морфогенез подчиняются законам, которые обусловливают приуроченность конкретных процессов онтогенеза к определенному месту зародыша и периоду эмбриогенеза. Отдельные стадии индивидуального развития отличаются также определенной скоростью протекания с характерным качественным и количественным результатом.

Биология развития изучает способы генетического контроля индивидуального развития и особенности реализации генетической программы в фенотип в зависимости от условий. Под условиями понимают различные внутриуровневые и межуровневые процессы и взаимодействия: внутриклеточные, межклеточные, тканевые, внутриорганные, организменные, популяционные, экологические. Можно сказать, что усилия исследователей в области биологии развития концентрируются вокруг стержневой проблемы генетической предопределенности и лабильности онтогенетических процессов, что в известном смысле на ином уровне познания возвращает нас к идеям неопреформизма и эпигенеза.

Не менее важными являются исследования конкретных онтогенетических механизмов роста и морфогенеэа. К ним относятся следующие процессы: пролиферация, или размножение клеток, миграция, или перемещение клеток, сортировка клеток, их запрограммированная гибель, дифференцировка клеток, контактные взаимодействия клеток (индукция и компетенция), дистантные взаимодействия клеток, тканей и органов (гуморальные и нервные механизмы интеграции). Все эти процессы носят избирательный характер, т.е. протекают в определенных пространственно-временных рамках с определенной интенсивностью, подчиняясь принципу целостности развивающегося организма. Биология развития стремится выяснить степень и конкретные пути контроля со стороны генома и одновременно уровень автономности различных процессов в ходе онтогенеза.

8.2.МЕХАНИЗМЫ ОНТОГЕНЕЗА

8.2.1.Деление клеток

Деление клеток играет большую роль в процессах онтогенеза. Во-первых, благодаря делению из зиготы, которая соответствует одноклеточной стадии развития, возникает многоклеточный организм. Во-вторых, пролиферация клеток, происходящая после стадии дробления, обеспечивает рост организма. В-третьих, избирательному размножению клеток принадлежит заметная роль в обеспечении морфогенетических процессов. В постнатальном периоде индивидуального развития

359

благодаря клеточному делению осуществляется обновление многих тканей в процессе жизнедеятельности организма, а также восстановление утраченных органов, заживление ран.

Зигота, бластомеры и все соматические клетки организма, за исключением половых клеток, в периоде созревания гаметогенеза делятся митозом. Клеточное деление как таковое является одной из фаз клеточного цикла. От продолжительности интерфазы (G1 + S + G2-периоды) зависит частота последовательных делений в ряду клеточных поколений. В свою очередь интерфаза имеет разную продолжительность в зависимости от стадии развития зародыша, локализации и функции клеток.

Так, в периоде дробления эмбриогенеза клетки делятся быстрее, чем в другие, более поздние периоды. Во время гаструляции и органогенеза клетки делятся избирательно в определенных областях зародыша. Замечено, что там, где скорость клеточного деления высокая, происходят и качественные изменения в структуре эмбриональной закладки, т.е. органогенетические процессы сопровождаются активным размножением клеток. Показано, что растяжение клеток при их движении стимулирует клеточное деление. В сформировавшемся организме некоторые клетки, например нейроны, вообще не делятся, в то время как в кроветворной и эпителиальной тканях продолжается активное размножение клеток. Клетки некоторых органов взрослого организма в обычных условиях почти не делятся (печень, почка), но при наличии стимула в виде воздействия гормональных или внутритканевых факторов, часть из них может вступить в деление.

При изучении расположения делящихся клеток в тканях обнаружено, что они группируются гнездами. Само по себе деление клеток не придает эмбриональному зачатку определенной формы, и нередко эти клетки располагаются беспорядочно, но в результате последующего их перераспределения и миграции зачаток приобретает форму. Так, например, в зачатке головного мозга деление клеток сосредоточено исключительно в том слое стенки, который прилежит к полости невроцеля. Затем клетки передвигаются из зоны размножения к наружной стороне пласта и образуют ряд выпячиваний, так называемых мозговых пузырей. Таким образом, клеточное деление в эмбриогенезе носит избирательный и закономерный характер. Об этом же свидетельствует открытая в 60-х годах суточная периодичность количества делящихся клеток в обновляющихся тканях.

В настоящее время известен ряд веществ, которые побуждают клетки к делению, например фитогемагглютинин, некоторые гормоны, а также комплекс веществ, выделяющихся при повреждении тканей. Открыты также и тканеспецифичные ингибиторы клеточного деления — кейлоны. Их действие заключается в подавлении или замедлении скорости деления клеток в тех тканях, которые их вырабатывают. Например, эпидермальные кейлоны действуют только на эпидермис. Будучи тканеспецифичными, кейлоны лишены видовой специфичности. Так, эпидермальный кейлон трески действует и на эпидермис млекопитающего.

За последние годы установлено, что многие структуры зародыша образуются клетками, происходящими от небольшого числа или даже одной клетки.

360