- •Раздел I

- •Предмет и задачи инженерной психологии

- •1.1. Предмет инженерной псннологни

- •1 .2. История развития инженерной и психологии

- •1.3. Задачи инженерной психологии

- •1.4. Методологические принципы и системный подход в инженерной психологии

- •1.5. Связь инженерной психологии с другими науками

- •Глава II инфо0рмационное взаимодействие между человеком и мишиной

- •1 2.1. Общие понятия об информации

- •2.2. Основные свойства и характеристики информации

- •2.3. Система переработки информации человеком

- •2.4. Обеспечение информационный процессов

- •2.5. Воспроизведение информации в системе «чешек-машина»

- •Система «человек - машина»

- •1 3.1. Особенности n классификация счм

- •Содержание инженерно-психологического обеспечения счм

- •3.2. Показатели качества систем «человек-машина»

- •3.3. Основные концепции анализа и проектирования систем «человек-машина»

- •3.4. Конфликты в системе «человек-машина» и способы их решения

- •Деятельность оператора в системе «человек - машина»

- •4.1. Понятие о профессии оператора

- •4.2.Оператор в системе «человек-машина»

- •Этапы деятельности человека-оператора

- •4.3. Психические явления в деятельности оператора

- •4.4. Психологическая характеристика деятельности оператора

- •4.5. Физиологическая характеристикадеятельности оператора

- •4.6. Деятельность оператора в особых условиях

- •4.7. Деятельность оператора в условиях потока сигналов

- •Общая характеристики методов

- •5.1. Классификация методов

- •5.2. Методы описания и анализа деятельности оператора

- •Многоуровневое описание операторской деятельности

- •1 5.3. Моделирование в инженерной психологии

- •Психологические методы

- •6.1. Опрос, наблюдение, эксперимент

- •6.2. Физическое моделирование деятельности оператора

- •6.3. Психологическое тестирование

- •6.4. Личностные методы

- •Объективные методы оценки свойств темперамента

- •6.5. Самонаблюдение, самооценка, самоотчет

- •Физиологические методы

- •7.1. Основные физиологические показатели оператора

- •7.2. Методы получения и обработки физиологической информации

- •Математические методы

- •8.1. Математическая обработка экспериментальных данных

- •8.2. Возможности формализации деятельности оператора

- •8.3. Математическое моделирование деятельности оператора: модели задачи

- •8.4. Математическое моделирование деятельности оператора: модели оператора

- •Имитационные методы

- •9.1. Физическая (психологическая) имитация деятельности оператора

- •9.2. Цифровая (статистическая) имитация деятельности оператора

- •Техническое обеспечение инженерно-психологических исследований

- •10.1. Приборы и аппаратура для инженерно психологических исследований

- •10.2. Применение эвм и автоматизация инженерно психологическим исследований

- •10.3. Теоретические основы психологических измерений

- •10.4. Методы регистрации и измерения показателей деятельности оператора

- •Прием информации оператором

- •11.1. Психофиологическая характеристика процесса приема информации

- •11.2. Энергетические и информационные карактеристики зрительного анализатора

- •Значения коэффициента отражения

- •Значения слепящей яркости для различных уровней адаптации

- •11.3. Пространственные и временные характеристики зрительного анализатора

- •11.4. Характеристики слухового анализатора

- •Нормы разборчивости речи

- •11.5. Характеристики кожного и других анализаторов

- •11.6. Взаимодействие анализаторов при приеме информации

- •Объем кратковременной памяти (количество запоминаемых символов) при мономодальном и полимодальном предъявлениях информации

- •Хранение и переработка информации оператором

- •12.1. Процессы памяти

- •Характеристика блоков хранения информации в трехкомпонентной модели памяти

- •12.2. Характеристики оперативной памяти

- •Зависимость продуктивности памяти от вероятности появления символов

- •12.3. Оперативное мышление

- •12.4. Моделирование мыслительных процессов

- •Принятие решения в деятельности оператора

- •13.1. Психологические аспекты проблемы принятия решения

- •13.2. Информационная подготовка решения

- •Характеристика процессов принятия решения

- •13.3. Принятие решения на перцептивно-опознавательном уровне

- •Вероятность опознавания фотоизображения объектов

- •13.4. Особенности принятия решения на речемыслительном уровне

- •13.5. Групповое принятие решений

- •Управляющие действия оператора

- •14.1. Рабочие движения человека-оператора

- •Скоростные характеристики движений рук

- •Размеры зон досягаемости человека, мм

- •Усилиякоторые могут развить руки человека, н

- •Рекомендуемые усилия на органы управления

- •14.2. Психомоторика оператора

- •Зависимость ошибочных реакций от вида движения

- •14.3 Антропометрические характеристики

- •Амплитуда движений различных частей тела

- •Антропометрические характеристики взрослого населения России, см

- •Исходные данные для выбора диапазона изменения антропометрических характеристик

- •Поправки на одежду и обувь для некоторых размеров тела

- •14.4. Физические качества, энерготраты и тяжесть труда оператора

- •14.5. Речевой ответ оператора

- •Функциональные состояния оператора

- •15.1. Общая характеристика функциональных состояний

- •Признаки функциональных состояний оператора

- •15.2. Эмоциональные состояния оператора

- •15.3. Утомление оператора

- •15.4. Контроль функционального состояния оператора

- •Возможности различных методов контроля

- •Требования к различным видам контроля

Нормы разборчивости речи

|

Вид речи |

|

Качество связи, % |

|

| |

|

срыв связи |

минимально допустимое |

удовлетворительное |

хорошее |

отличное | |

|

Формантная |

36 |

42 |

46 |

52 |

60 |

|

Звуковая |

60 |

70 |

77 |

85 |

91 |

|

Слоговая |

25 |

32 |

45 |

60 |

75 |

|

Словесная |

65 |

73 |

80 |

90 |

95 |

|

Фразовая |

— |

60 |

70 |

80 |

90 |

Разборчивость речи является важнейшей характеристикой, определяющей качество ее восприятия. В условиях тишины основным фактором, влияющим на разборчивость, является интенсивность. Частота голоса не оказывает существенного влияния на разборчивость речи: высокий и низкий голос понимаются одинаково хорошо. Оптимальный диапазон интенсивности речи составляет от 40 до 60 дБ. Основным фактором, влияющим на разборчивость

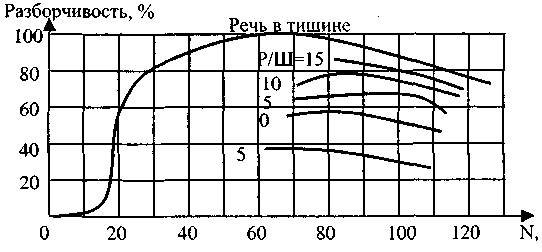

Рис. 11.9. Влияние уровня шума на разборчивость речи.

речи в условиях шума, является отношение мощности речи к мощности шума (рис. 11.9). Обычно речь бывает понятной, если интенсивность речи превышает интенсивность шума на 6 дБ.

Большое значение на разборчивость оказывает правильный выбор слов. В условиях шума двухсложные слова опознаются на 30% лучше, чем односложные, а трехсложные — на 50%. Слова с ударением на последнем слоге опознаются лучше, чем с ударением на первом. Важным фактором является также вероятностная характеристика слов: чем чаще оно встречается, тем лучше опознается. Наибольшей помехоустойчивостью к белому шуму обладают звуки Р, Л, М, Н, наихудшей — С, Ф, Ц, Т, Г. Распознаваемость слов повышается, если они начинаются с гласных. Оптимальным считается темп речи от 60 до 80 слов в минуту, допустимым — до 120 слов в минуту.

Длина фразы не должна превышать 7±2 слов, что определяется объемом оперативной памяти. Наиболее значащие слова следует располагать в первой трети фразы. В разрешающих фразах, командах разрешение следует располагать в конце фразы, после содержания действия, в запрещающих — наоборот.

Повышению разборчивости речи способствует зрительный контроль (возможность видеть говорящего). Эффективным при интенсивности речи более 85 дБ является применение шумозаглушек. Однако при уровне более 95 дБ применение шумозаглушек может оказаться неэффективным. Большое значение имеет выполнение специальных требований к говорящему: достаточная интенсивность и оптимальный темп речи; большая продолжительность слогов; повышенная вариативность звуковых высот; преобладание (по времени) речевых звуков, а не пауз; повторение передачи должно иметь ту же структуру и те же слова, что в первоначальном случае.

С помощью речи формируется особый вид сигналов, называемых речевыми. Любой сигнал является носителем информации (см. главу И). Речевой сигнал и представляемая им информация используются в деятельности оператора, а следовательно являются объектом изучения инженерной психологии в следующих случаях:

при организации общения между операторами (речевая коммуникация);

при организации взаимодействия между человеком и ЭВМ (речевой ввод и вывод информации);

при проведении контроля функционального состояния оператора: по анализу спектрально-временных характеристик речи можно судить о состоянии человека в процессе его работы;

при организации подсказки оператору о необходимых действиях.