- •Материаловедение и технология конструкционных материалов

- •Оглавление

- •Раздел I. Строение и свойства материалов

- •Раздел II. Структура, свойства и термическая обработка железоуглеродистых сплавов

- •Раздел III. Конструкционные и инструментальные материалы

- •Раздел IV. Способы литья в металлургии и в машиностроении

- •Раздел V. Обработка металлов давлением в металлургии и машиностроении

- •Раздел VI. Обработки резанием

- •Раздел VII. Теплофизические основы и технологии сварочного производства

- •Раздел VIII. Изготовление деталей из композиционных материалов, электро-физико-химические и нетрадиционные методы обработки

- •Введение

- •Раздел VIII посвящен получению заготовок методом порошковой металлургии и заготовок из полимерных материалов, а также электро-физико-химическим и нетрадиционным методам обработки.

- •Раздел I. Строение и свойства материалов

- •1. Строение, структура и свойства металлов и сплавов

- •1.1. Агрегатные состояния

- •1.2. Металлы и их кристаллическое строение

- •1.3. Реальное строение металлов и дефекты кристаллических решеток

- •1.4. Строение сплавов

- •1.5. Основные закономерности процесса кристаллизации, превращения в твердом состоянии, полиморфизм

- •1.6. Превращения в твердом состоянии. Полиморфизм

- •2. Механические, физические и технологические свойства материалов

- •2.1. Свойства материалов

- •2.2. Деформации и напряжения

- •2.3. Испытание материалов на растяжение и ударную вязкость

- •2.4. Определение твердости

- •2.5. Упругая и пластическая деформации, наклеп и рекристаллизация

- •Раздел II. Структура, свойства и термическая обработка железоуглеродистых сплавов

- •3. Диаграмма «железо – углерод (цементит)»

- •3.1. Общий обзор диаграмм состояния

- •5. Диаграмма состояния для сплавов, образующих химические соединения.

- •7. Диаграмма состояния сплавов с полиморфными превращениями компонентов и эвтектоидным превращением.

- •3.2. Компоненты, фазы и структурные составляющие железоуглеродистых сплавов

- •3.3. Изменения структуры сталей при охлаждении

- •3.4. Изменения структуры чугунов при охлаждении

- •3.5. Классификация и свойства углеродистых сталей

- •3.6. Классификация и свойства чугунов

- •4. Термическая и химико-термическая обработка углеродистых сталей

- •4.1. Влияние нагрева и скорости охлаждения углеродистой стали на ее структуру

- •4.2. Отжиг углеродистых сталей

- •4.3. Закалка углеродистых сталей

- •4.4. Отпуск закаленных углеродистых сталей

- •4.5. Химико-термическая обработка сталей

- •Раздел III. Конструкционные и инструментальные материалы

- •5. Конструкционные стаЛи и сплавы

- •5.1. Влияние легирующих элементов на структуру, механические свойства сталей и превращения при термообработке

- •5.2. Маркировка и классификация легированных сталей

- •5.3. Конструкционные стали

- •5.4. Коррозионно-стойкие стали

- •5.5. Жаропрочные стали и сплавы

- •5.6. Жаростойкие стали и сплавы

- •5.7. Инструментальные стали и сплавы для обработки материалов резанием

- •5.8. Инструментальные стали для обработки давлением

- •6. Титановые, медные и алюминиевые сплавы

- •6.1. Титан и его сплавы

- •6.2. Медь и её сплавы

- •6.3. Алюминий и его сплавы

- •7. Неметаллические материалы

- •7.1. Полимеры и пластмассы

- •7.2. Резиновые и клеящие материалы

- •7.3. Стекло, ситаллы, графит

- •7.4. Композиционные материалы

- •Раздел IV. Способы литья в металлургии и машиностроении

- •8. Производство чугуна и стали

- •8.1. Производство чугуна

- •8.2. Сущность процесса выплавки стали

- •8.3. Производство стали в мартеновских печах и конвертерах

- •8.4. Производство и повышение качества сталей и сплавов в электропечах

- •9. Способы литья

- •9.1. Изготовление песчаных литейных форм

- •9.2. Основные операции получения отливок в песчаных формах

- •9.3. Закономерности охлаждения отливок в литейных формах

- •9.4. Литье в оболочковые формы и по выплавляемым моделям

- •9.5. Литье в металлические формы, под давлением, центробежное литье

- •Раздел V. Обработка металлов давлением в металлургии и машиностроении

- •10. Горячая и холодная обработка металлов давлением. Прокатка

- •10.1. Горячая и холодная обработка металлов давлением

- •10.2. Нагрев заготовок перед обработкой давлением

- •10.3. Прокатка: схемы процесса, продукция, оборудование и инструмент

- •10.4. Деформации при прокатке

- •10.5. Мощность и усилия деформирования при прокатке

- •10.6. Теплообмен и температура при горячей прокатке

- •11. Волочение и прессование

- •11.1. Волочение: схема процесса, продукция, оборудование и инструмент

- •11.2. Деформации и напряжения при волочении

- •11.3. Работа, мощность и усилия при волочении

- •11.4. Температура при волочении

- •11.5. Прессование: схемы процесса, продукция, инструмент

- •11.6. Деформации, работа и усилия деформирования при прессовании

- •12. Способы обработки металлов давлением в машиностроении

- •12.1. Общая характеристика операций ковки и горячей объемной штамповки

- •12.2. Оборудование для ковки и штамповки

- •12.3. Деформации, работа и усилия при различных операциях ковки и штамповки

- •12.4. Нагрев и охлаждение штампов при горячей штамповке

- •12.5. Холодная листовая штамповка

- •Тесты для проверки знаний

- •Раздел VI. Обработка резанием

- •13. Характеристики способов обработки резанием, деформации и силы резания

- •13.1. Способы обработки резанием

- •13.2. Металлорежущие станки

- •13.3. Режущие инструменты, действительные углы режущего лезвия

- •13.4. Характеристики режима резания и сечения срезаемого слоя

- •14. Деформации, напряжения, силы и температуры при резании

- •14.1. Схематизация стружкообразования и характеристики деформаций при резании

- •14.2. Силы при точении

- •14.3. Схема и расчет сил при торцовом фрезеровании

- •14.4. Предел текучести и температура деформации при резании

- •14.5. Температура полуплоскости от равномерно распределенного быстродвижущегося источника тепла

- •14.6. Температура передней поверхности режущего лезвия

- •14.7. Температура задней поверхности режущего лезвия

- •15. Износостойкость инструмента и режимы резания, проектирование технологического процесса

- •15.1. Изнашивание и износостойкость режущих инструментов

- •15.2. Обрабатываемость материалов, характеристики обрабатываемости

- •15.3. Назначение режимов резания и параметров инструмента при обработке резанием

- •Тесты для проверки знаний

- •Раздел VII. Теплофизические основы и технологии сварочного производства

- •16. Характеристика способов сварки и схематизация сварочных процессов

- •16.1. Классификация и технологические характеристики различных способов сварки

- •16.2. Основные источники энергии, применяющиеся при сварке

- •16.3. Схематизация процессов распространения тепла при сварке

- •16.4. Тепловой баланс электрической дуговой сварки

- •17. Способы термической сварки

- •17.1. Ручная дуговая сварка

- •17.2. Автоматическая дуговая сварка под флюсом

- •17.3. Сварка в защитных газах

- •17.4. Плазменная сварка и резка

- •17.5. Электрошлаковая сварка

- •17.6. Газовая сварка

- •18. Термомеханические способы сварки

- •18.1. Электрическая контактная стыковая сварка

- •18.2. Электрическая контактная точечная сварка

- •18.3. Электрическая контактная шовная сварка

- •18.4. Конденсаторная сварка

- •18.5. Сварка трением

- •18.6. Ультразвуковая сварка

- •Тесты для проверки знаний

- •Раздел VIII. Изготовление деталей из композиционных материалов, электро-физико-химические и нетрадиционные методы обработки

- •19. Получение деталей методом порошковой металлургии

- •19.1. Технологический процесс получения деталей методом порошковой металлургии

- •Химико-металлургический способ

- •19.2. Получение порошка исходного материала

- •19.3. Формование заготовок

- •19.4. Спекание и доводка заготовок

- •20. Производство изделий из полимерных материалов

- •20.1. Способы формообразования деталей из полимеров в вязкотекучем состоянии

- •20.2. Обработка полимеров в высокоэластичном состоянии

- •20.3. Обработка полимерных материалов в твердом состоянии

- •20.4. Сварка полимерных материалов

- •21. Электро-физико-химические и нетрадиционные методы обработки

- •21.1. Классификация электро-физико-химических методов обработки

- •21.2. Электроэрозионная обработка

- •21.3. Электрохимическая (анодно-химическая) обработка

- •21.4. Ультразвуковая размерная обработка

- •21.5. Лучевая обработка

- •21.6. Комбинированные процессы обработки

- •21.7. Нетрадиционные методы обработки

- •21.8. Методы формирования изделий путем наращивания поверхности

- •21.9. Методы поверхностной модификации свойств изделий

- •Тесты для проверки знаний

- •Библиографический список

12.2. Оборудование для ковки и штамповки

Ковку и штамповку выполняют на ковочных и штамповочных молотах и прессах.

Ковочный молот – машина для обработки металлических заготовок ударами падающих частей.

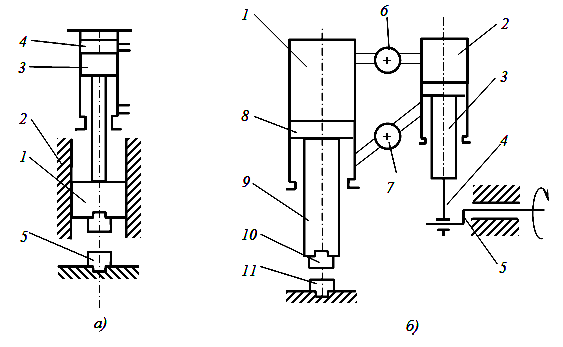

По роду привода молоты бывают паровоздушные (рис. 12.5а), пневматические (рис. 12.5б), механические, гидравлические.

Паровоздушные молоты приводятся в действие паром или сжатым воздухом давлением 0,7–0,9 МПа. Перемещение бабы 1 относительно направляющих 2 происходит при движении поршня 3 под действием сжатого пара или воздуха. При подаче пара (или воздуха) в верхнюю полость цилиндра 4 падающие части перемещаются вниз и наносят удар по заготовке, уложенной на нижний боек 5. При подаче пара (или сжатого воздуха) в нижнюю полость цилиндра падающие части поднимаются в верхнее положение.

Пневматический молот имеет два цилиндра: рабочий 1 и компрессорный 2. Поршень 3 компрессорного цилиндра перемещается шатуном 4 от кривошипа 5. При этом воздух поочередно сжимается до 0,2–0,3 МПа в верхней или нижней полостях цилиндра и при нажатии на педаль или рукоятку, которые открывают золотники 6 и 7, поступает в рабочий цилиндр 1. Здесь он действует на поршень 8. Поршень вместе с массивным штоком 9 одновременно является бабой молота, в которой крепится верхний боек 10. При перемещении падающих частей вниз верхний боек ударяет по заготовке, уложенной на неподвижный нижний боек 11.

а б

Рис. 12.5. Принципиальные схемы паровоздушного (а) молота: 1 – баба, 2 – направляющие, 3 – поршень, 4 – цилиндр для подачи пара, 5 – нижний боек;

и пневматического (б) молота: 1 – рабочий цилиндр, 2 – компрессорный цилиндр, 3, 8 – поршни, 4 – шатун, 5 – кривошип, 6, 7 – золотники, 9 – шток, 10 – верхний боек,

11 – нижний боек

Основание

ковочного молота (шабот) имеет массу,

значительно (примерно в 8–15 раз)

превышающую массу падающих частей.

Шаботы штамповочных молотов еще массивнее

– в 20–30 раз больше массы падающих

частей. Это обеспечивает высокий КПД

удара (![]() )

и высокую точность соударения частей

штампа. Кроме того, для этой же цели они

имеют усиленные регулируемые направляющие

для движения бабы.

)

и высокую точность соударения частей

штампа. Кроме того, для этой же цели они

имеют усиленные регулируемые направляющие

для движения бабы.

По способу работы различают молоты простого и двойного действия. В первых падающая часть (баба) падает свободно, под действием собственного веса, а в других – дополнительно разгоняется. Скорости бабы высокоскоростных молотов достигают до 25 м/с вместо 3–6 м/с у обычных молотов. Паровоздушные ковочные молоты строят с массой падающих частей 500–5000 кг, а штамповочные – 500–30 000 кг. На ковочных молотах изготовляют поковки от 20 до 2000 кг, как правило, из прокатанных заготовок или из слитков. Максимальная масса штампованных поковок – 1000 кг.

У бесшаботных паровоздушных молотов шабот заменен нижней подвижной бабой, соединенной с верхней бабой механической или гидравлической связью.

Необходимый молот выбирают на основании расчета или по справочным таблицам.

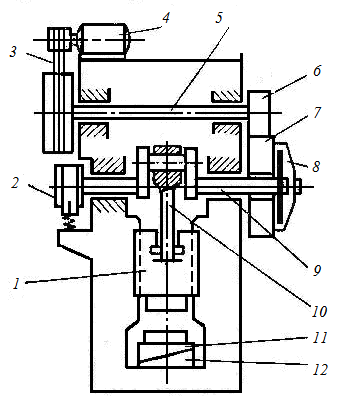

Кривошипные штамповочные прессы имеют постоянный ход, равный удвоенному радиусу кривошипа (рис. 12.6). Штамповка на кривошипных прессах характеризуется высокой производительностью и точностью по высоте заготовок.

Рис. 12.6. Кинематическая схема кривошипного горячештамповочного пресса: 1 – ползун; 2 – тормоз; 3 – шкив с маховиком, соединенные клиноременной передачей; 4 – двигатель; 5 – промежуточный вал; 6 – шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатым колесом 7; 8 – многодисковая фрикционная муфта; 9 – коленчатый вал; 10 – шатун; 11 –штамп; 12 – стол штампового пресса

Заготовка извлекается из штампа при обратном ходе его верхней части с помощью выталкивателей. Благодаря этому удобно штамповать в закрытых штампах выдавливанием и прошивкой.

Кривошипные штамповочные прессы усилием 6,3–100 МН успешно заменяют штамповочные молоты с массой падающих частей 630–10000 кг. Однако стоимость кривошипного горячештамповочного пресса в 3–4 раза выше стоимости эквивалентного по технологическим возможностям молота.

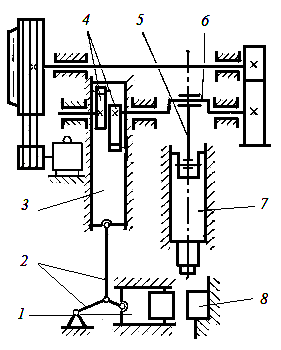

Горизонтально-ковочные машины (ГКМ) имеют штампы, состоящие из трех частей: неподвижной 8 и подвижной матриц 1, размыкающихся в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, и пуансона (рис. 12.7).

Пруток с нагретым участком, обращенным к пуансону, закладывают в неподвижную матрицу 8. Положение прутка определяется упором. При включении ГКМ подвижная матрица 1 прижимает пруток к неподвижной матрице 8, упор отводится в сторону, а пуансон ударяет на выступающую часть прутка, деформируя ее.

Главный ползун 7, несущий пуансон, приводится в движение от кривошипного вала 6 с помощью шатуна 5. Подвижная матрица 1 приводится от бокового ползуна 3 системой рычагов 2. Боковой ползун приводится в движение кулачками 4, сидящими на конце кривошипного вала 6.

Рис. 12.7. Кинематическая схема горизонтально-ковочной машины:

1 – подвижная матрица, 2 – система рычагов, 3 – боковой ползун, 4 – кулачки, 5 – шатун, 6 – кривошипный вал, 7 – ползун, 8 – неподвижная матрица

ГКМ обычно строят с усилием до 30 МН. Основными операциями, выполняемыми на ГКМ, являются высадка, прошивка и пробивка.

Штамповку на ГКМ можно выполнять за несколько проходов в отдельных ручьях, оси которых расположены горизонтально одна над другой. Каждый переход выполняется за один рабочий ход машины.

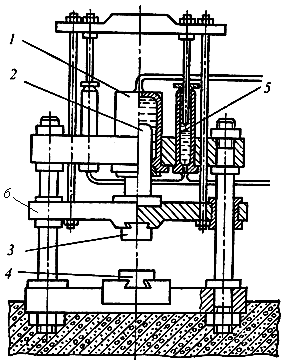

Схема гидравлического пресса для ковки показана на рисунке 12.8. Эти машины – статического действия, продолжительность деформации составляет от единиц до десятков секунд. Чтобы преодолеть сопротивление со стороны заготовки при ее деформировании, в рабочие цилиндры гидравлических прессов подают жидкость высокого давления (до 32 МПа и более). Скорость перемещения подвижной поперечины редко превышает 30 см/с, поэтому кинетическая энергия поступательного движения подвижных частей пресса очень мала по сравнению с накапливаемой жидкостью потенциальной энергией и ею обычно пренебрегают.

Принцип действия гидравлического пресса состоит в том, что под давлением жидкости, являющейся носителем энергии (рабочим телом), плунжер 2 выталкивается из рабочего цилиндра 1, перемещает подвижную поперечину 6 с установленным на ней верхним бойком 3 и после упора в заготовку, расположенную на столе, пластически деформирует ее.

Рис. 12.8. Принципиальная схема гидравлического пресса: 1 – рабочий цилиндр, 2 – плунжер, 3 – верхний боек, 4 – нижний боек, 5 – возвратный цилиндр, 6 – подвижная поперечина

Подвижная поперечина возвращается в исходное положение под давлением жидкости, подаваемой в возвратные цилиндры 5. Описанный принцип действия гидравлического пресса остается неизменным несмотря на разнообразие технологического назначения, конструктивных форм и типов привода. Усилие современных гидравлических штамповочных прессов достигает 750 МН.