- •Материаловедение и технология конструкционных материалов

- •Оглавление

- •Раздел I. Строение и свойства материалов

- •Раздел II. Структура, свойства и термическая обработка железоуглеродистых сплавов

- •Раздел III. Конструкционные и инструментальные материалы

- •Раздел IV. Способы литья в металлургии и в машиностроении

- •Раздел V. Обработка металлов давлением в металлургии и машиностроении

- •Раздел VI. Обработки резанием

- •Раздел VII. Теплофизические основы и технологии сварочного производства

- •Раздел VIII. Изготовление деталей из композиционных материалов, электро-физико-химические и нетрадиционные методы обработки

- •Введение

- •Раздел VIII посвящен получению заготовок методом порошковой металлургии и заготовок из полимерных материалов, а также электро-физико-химическим и нетрадиционным методам обработки.

- •Раздел I. Строение и свойства материалов

- •1. Строение, структура и свойства металлов и сплавов

- •1.1. Агрегатные состояния

- •1.2. Металлы и их кристаллическое строение

- •1.3. Реальное строение металлов и дефекты кристаллических решеток

- •1.4. Строение сплавов

- •1.5. Основные закономерности процесса кристаллизации, превращения в твердом состоянии, полиморфизм

- •1.6. Превращения в твердом состоянии. Полиморфизм

- •2. Механические, физические и технологические свойства материалов

- •2.1. Свойства материалов

- •2.2. Деформации и напряжения

- •2.3. Испытание материалов на растяжение и ударную вязкость

- •2.4. Определение твердости

- •2.5. Упругая и пластическая деформации, наклеп и рекристаллизация

- •Раздел II. Структура, свойства и термическая обработка железоуглеродистых сплавов

- •3. Диаграмма «железо – углерод (цементит)»

- •3.1. Общий обзор диаграмм состояния

- •5. Диаграмма состояния для сплавов, образующих химические соединения.

- •7. Диаграмма состояния сплавов с полиморфными превращениями компонентов и эвтектоидным превращением.

- •3.2. Компоненты, фазы и структурные составляющие железоуглеродистых сплавов

- •3.3. Изменения структуры сталей при охлаждении

- •3.4. Изменения структуры чугунов при охлаждении

- •3.5. Классификация и свойства углеродистых сталей

- •3.6. Классификация и свойства чугунов

- •4. Термическая и химико-термическая обработка углеродистых сталей

- •4.1. Влияние нагрева и скорости охлаждения углеродистой стали на ее структуру

- •4.2. Отжиг углеродистых сталей

- •4.3. Закалка углеродистых сталей

- •4.4. Отпуск закаленных углеродистых сталей

- •4.5. Химико-термическая обработка сталей

- •Раздел III. Конструкционные и инструментальные материалы

- •5. Конструкционные стаЛи и сплавы

- •5.1. Влияние легирующих элементов на структуру, механические свойства сталей и превращения при термообработке

- •5.2. Маркировка и классификация легированных сталей

- •5.3. Конструкционные стали

- •5.4. Коррозионно-стойкие стали

- •5.5. Жаропрочные стали и сплавы

- •5.6. Жаростойкие стали и сплавы

- •5.7. Инструментальные стали и сплавы для обработки материалов резанием

- •5.8. Инструментальные стали для обработки давлением

- •6. Титановые, медные и алюминиевые сплавы

- •6.1. Титан и его сплавы

- •6.2. Медь и её сплавы

- •6.3. Алюминий и его сплавы

- •7. Неметаллические материалы

- •7.1. Полимеры и пластмассы

- •7.2. Резиновые и клеящие материалы

- •7.3. Стекло, ситаллы, графит

- •7.4. Композиционные материалы

- •Раздел IV. Способы литья в металлургии и машиностроении

- •8. Производство чугуна и стали

- •8.1. Производство чугуна

- •8.2. Сущность процесса выплавки стали

- •8.3. Производство стали в мартеновских печах и конвертерах

- •8.4. Производство и повышение качества сталей и сплавов в электропечах

- •9. Способы литья

- •9.1. Изготовление песчаных литейных форм

- •9.2. Основные операции получения отливок в песчаных формах

- •9.3. Закономерности охлаждения отливок в литейных формах

- •9.4. Литье в оболочковые формы и по выплавляемым моделям

- •9.5. Литье в металлические формы, под давлением, центробежное литье

- •Раздел V. Обработка металлов давлением в металлургии и машиностроении

- •10. Горячая и холодная обработка металлов давлением. Прокатка

- •10.1. Горячая и холодная обработка металлов давлением

- •10.2. Нагрев заготовок перед обработкой давлением

- •10.3. Прокатка: схемы процесса, продукция, оборудование и инструмент

- •10.4. Деформации при прокатке

- •10.5. Мощность и усилия деформирования при прокатке

- •10.6. Теплообмен и температура при горячей прокатке

- •11. Волочение и прессование

- •11.1. Волочение: схема процесса, продукция, оборудование и инструмент

- •11.2. Деформации и напряжения при волочении

- •11.3. Работа, мощность и усилия при волочении

- •11.4. Температура при волочении

- •11.5. Прессование: схемы процесса, продукция, инструмент

- •11.6. Деформации, работа и усилия деформирования при прессовании

- •12. Способы обработки металлов давлением в машиностроении

- •12.1. Общая характеристика операций ковки и горячей объемной штамповки

- •12.2. Оборудование для ковки и штамповки

- •12.3. Деформации, работа и усилия при различных операциях ковки и штамповки

- •12.4. Нагрев и охлаждение штампов при горячей штамповке

- •12.5. Холодная листовая штамповка

- •Тесты для проверки знаний

- •Раздел VI. Обработка резанием

- •13. Характеристики способов обработки резанием, деформации и силы резания

- •13.1. Способы обработки резанием

- •13.2. Металлорежущие станки

- •13.3. Режущие инструменты, действительные углы режущего лезвия

- •13.4. Характеристики режима резания и сечения срезаемого слоя

- •14. Деформации, напряжения, силы и температуры при резании

- •14.1. Схематизация стружкообразования и характеристики деформаций при резании

- •14.2. Силы при точении

- •14.3. Схема и расчет сил при торцовом фрезеровании

- •14.4. Предел текучести и температура деформации при резании

- •14.5. Температура полуплоскости от равномерно распределенного быстродвижущегося источника тепла

- •14.6. Температура передней поверхности режущего лезвия

- •14.7. Температура задней поверхности режущего лезвия

- •15. Износостойкость инструмента и режимы резания, проектирование технологического процесса

- •15.1. Изнашивание и износостойкость режущих инструментов

- •15.2. Обрабатываемость материалов, характеристики обрабатываемости

- •15.3. Назначение режимов резания и параметров инструмента при обработке резанием

- •Тесты для проверки знаний

- •Раздел VII. Теплофизические основы и технологии сварочного производства

- •16. Характеристика способов сварки и схематизация сварочных процессов

- •16.1. Классификация и технологические характеристики различных способов сварки

- •16.2. Основные источники энергии, применяющиеся при сварке

- •16.3. Схематизация процессов распространения тепла при сварке

- •16.4. Тепловой баланс электрической дуговой сварки

- •17. Способы термической сварки

- •17.1. Ручная дуговая сварка

- •17.2. Автоматическая дуговая сварка под флюсом

- •17.3. Сварка в защитных газах

- •17.4. Плазменная сварка и резка

- •17.5. Электрошлаковая сварка

- •17.6. Газовая сварка

- •18. Термомеханические способы сварки

- •18.1. Электрическая контактная стыковая сварка

- •18.2. Электрическая контактная точечная сварка

- •18.3. Электрическая контактная шовная сварка

- •18.4. Конденсаторная сварка

- •18.5. Сварка трением

- •18.6. Ультразвуковая сварка

- •Тесты для проверки знаний

- •Раздел VIII. Изготовление деталей из композиционных материалов, электро-физико-химические и нетрадиционные методы обработки

- •19. Получение деталей методом порошковой металлургии

- •19.1. Технологический процесс получения деталей методом порошковой металлургии

- •Химико-металлургический способ

- •19.2. Получение порошка исходного материала

- •19.3. Формование заготовок

- •19.4. Спекание и доводка заготовок

- •20. Производство изделий из полимерных материалов

- •20.1. Способы формообразования деталей из полимеров в вязкотекучем состоянии

- •20.2. Обработка полимеров в высокоэластичном состоянии

- •20.3. Обработка полимерных материалов в твердом состоянии

- •20.4. Сварка полимерных материалов

- •21. Электро-физико-химические и нетрадиционные методы обработки

- •21.1. Классификация электро-физико-химических методов обработки

- •21.2. Электроэрозионная обработка

- •21.3. Электрохимическая (анодно-химическая) обработка

- •21.4. Ультразвуковая размерная обработка

- •21.5. Лучевая обработка

- •21.6. Комбинированные процессы обработки

- •21.7. Нетрадиционные методы обработки

- •21.8. Методы формирования изделий путем наращивания поверхности

- •21.9. Методы поверхностной модификации свойств изделий

- •Тесты для проверки знаний

- •Библиографический список

10.3. Прокатка: схемы процесса, продукция, оборудование и инструмент

Прокатка представляет собой механическую обработку металлов путем обжатия между вращающимися валками прокатного стана с целью уменьшения сечения прокатываемого слитка или заготовки и придания им заданной формы (профиля).

Прокатке подвергают до 90 % всей выплавляемой стали и большую часть цветных металлов. По расположению валков различают прокатку продольную, поперечную или винтовую (рис. 10.7).

Рис. 10.7. Схемы продольной (а), поперечной (б) и винтовой (в) прокатки: 1 – заготовка; 2, 3 – валки

При поперечной прокатке металлу придаётся вращательное движение относительно его оси и, следовательно, он обрабатывается в поперечном направлении. При винтовой прокатке вследствие косого расположения валков металлу кроме вращательного придаётся ещё поступательное движение в направлении его оси.

Наиболее распространенным в практике является процесс продольной прокатки металла между двумя принудительно вращающимися валками (рис. 10.7а).

Основная часть проката (заготовка, сортовой и листовой металл, трубы, шары и т. д.) производится горячей прокаткой. Холодная прокатка применяется главным образом для производства листов и ленты толщиной менее 6 мм, прецизионных сортовых профилей и труб.

Все типы машиностроительных профилей, получаемых прокаткой, можно разделить на пять групп: сортовые профили простой геометрической формы (квадрат, круг, шестигранник, прямоугольник) и фасонные (швеллер, рельс, тавр и т. д.); листовой металл; трубы; специальные виды проката (колеса, шары, бандажи и др.); профили, имеющие периодически изменяющиеся форму и площадь поперечного сечения вдоль оси заготовки (рис. 10.8).

Рис. 10.8. Примеры профилей сортового проката: 1 – квадратный, 2 – круглый, 3 – полосовой, 4 – угловой, 5 – двутавровый, 6 – швеллерный, 7 – железнодорожный рельс, 8 – трамвайный рельс, 9 – тавровый, 10 – шпунтовый, 11 – полоса для башмаков тракторных гусениц, 12 – полоса для ободьев колес грузовых

автомобилей, 13 – полоса для турбинных лопаток

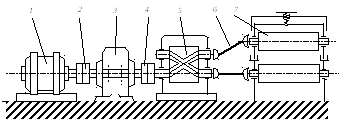

Прокатка металла осуществляется с помощью системы машин и агрегатов, называемой прокатным станом (рис. 10.9).

Рис. 10.9. Схема устройства прокатного стана: 1– электродвигатель, 2 – упругая муфта, 3 – редуктор, 4 – главная муфта, 5 – шестеренная клеть, 6 – шпиндели, 7 – рабочие валки

Основной частью прокатного стана является рабочая клеть. В подшипниках станины рабочей клети вращаются рабочие валки 7. Подшипники верхнего валка могут перемещаться специальным нажимным устройством для изменения расстояния между валками и регулирования взаимного расположения их осей. Вращение валкам передается от электродвигателя 1 через упругую муфту 2, редуктор 3, главную муфту 4, шестеренную клеть 5 и шпиндели 6. Для соединения шпинделей с прокатными валками рабочей клети и валами шестеренной клети служат соединительные трефовые муфты.

По назначению прокатные станы подразделяют на пять типов: 1) обжимные и заготовочные (блюминги, слябинги, заготовочные сортовые, трубозаготовочные); 2) сортовые (рельсобалочные, крупно-, средне- и мелкосортовые, проволочные); 3) листовые; 4) трубопрокатные; 5) специальные.

Блюминг – это высокопроизводительный прокатный стан для обжатия стальных заготовок большого сечения массой от 1 до 12 т в стальные заготовки квадратного сечения со стороной свыше 140 мм, предназначенные для дальнейшей прокатки. Производительность блюмингов – около 2 млн. т в год или около 400 т/ч.

Стальные заготовки прямоугольного сечения шириной от 400 до 2500 мм и толщиной от 75 до 600 мм, предназначенные для последующего листового проката, называют слябами, а прокатные станы для переработки крупных стальных слитков в слябы – слябингами.

Инструментом для прокатки являются валки (рис. 10.10).

Рис. 10.10. Прокатные валки: а – гладкий валок для листа; б – ручьевой валок для сортового проката: 1 – бочка, 2 – шейки, 3 – трефы

Прокатный валок имеет рабочую часть 1, называемую бочкой, шейки 2, опирающиеся на подшипники станины клети, и трефы 3 для передачи крутящего момента. Бочка валка может быть гладкой (рис. 10.10а) для прокатки листов или ручьевой (рис. 10.10б) для получения сортового проката.

Ручьем называют кольцевой вырез на боковой поверхности валка. Ручьи верхнего и нижнего валков образуют калибры (рис. 10.10в). Калибр называют открытым, если линия раздела проходит по оси симметрии, параллельной оси валков, и закрытым, если линия раздела является ломаной и смещенной на одну из границ калибра.

Кроме рабочих валков, непосредственно осуществляющих деформацию металла, в прокатных станах часто используются также опорные валки. Это позволяет применять рабочие валки меньшего диаметра, благодаря чему снижается усилие деформирования.