- •Содержение:

- •Титульный лист

- •Реферат

- •Энергия. Ресурсы. Методы преобразования энергии. Соотношения единиц измерения.

- •Использование видов энергии.

- •Энергетические ресурсы Земли.

- •Органические топлива (первичная энергия).

- •Нефтяное топливо.

- •Природный газ.

- •Древесное топливо.

- •Отходы растениеводства.

- •Гидроэнергия.

- •Ветровая энергия.

- •Геотермальная энергия.

- •Солнечная энергия.

- •Ядерная энергия.

- •Производная энергия.

- •Соотношения между некоторыми физическими и энергетическими величинами.

- •1 Т условного топлива соответствует 7∙106 ккал

- •1 Т нефтяного эквивалента соответствует 10∙10б ккал

- •172 Кг у.Т./Гкал .

- •Энергетика и энергетические установки. Термины.

- •Энергосбережение. Термины и понятия.

- •Энергетическая эффективность. Состав показателей.

- •Выбор номенклатуры и значений показателей экономичности энергопотребления.

- •Передачи энергии.

- •Выбор номенклатуры и значений показателей энергоемкости.

- •Энергосбережение в зданиях. Основные термины.

- •Энергетика и экономика. Термины.

- •Энергобаланс промышленного предприятия.

- •1. Назначение энергобаланса.

- •2. Виды и области применения энергетических балансов.

- •3. Состав первичной информации по разработке и анализу энергетических балансов промышленных предприятий.

- •5. Организация разработки и анализа энергетических балансов промышленных предприятии.

- •Газовое хозяйство. Солнечная энергия. Термины и определения.

- •Солнечная энергия. Термины и определения.

- •9. Кпд солнечного элемента, модуля, батареи

- •10. Дублер системы солнечного теплоснабжения

- •18. Удельный расход теплоносителя

- •2. Составные части ва и его характеристики

- •3. Ветродвигатель, его составные части и характеристики

- •Термины и определения характеристик ветра, используемых в ветроэнергетике.

- •Строение биосферы

- •О происхождении Земли.

- •Об этапах развития окружающей среды

- •Рабы и энергосбережение.

- •Камины и каминопечи.

- •Конструкции русских печей

- •Невозобновляющихся энергоресурсах.

- •Некоторые итоги XIX века.

- •О научных основах энергосбережения.

- •Теория развития биосферы.

- •Критерии эффективности.

- •Теорема естественного отбора.

- •Указ губернатора свердловской области

- •О первоочередных мерах по реализации

- •Политики энергосбережения

- •В свердловской области

- •Указ губернатора свердловской области

- •О реализации областной

- •Государственной политики

- •Энергосбережения в свердловской области

- •Уральский государственный технический университет

- •Об итогах хх века.

- •Средние цепы па электроэнергию для промышленных потребителей

- •Обеспеченность России разведанными запасами некоторых видов полезных ископаемых.

- •Экспортные товары, дающие свыше 500 млн. Долл. Ежегодно

- •История энергосбережения в лицах.

- •Энергетические законы, закономерности, правила.

- •Формирование и реализация политики энергосбережения. Федеральный уровень.

- •Нормативно-правовая база энергосбережения в россии.

- •Региональный уровень.

- •Структура топливного баланса Свердловской области.

- •Энергосбережение в различных сферах экономики Свердловской области.

- •Основные направления, обеспечивающие успех в реализации политики энергосбережения на промышленных предприятиях региона.

- •Региональная нормативно-правовая база.

- •Отраслевое энергосбережение.

- •Показатели производства основных конструкционных материалов.

- •Некоторые общемировые тенденции по экономии энергии в металлургии.

- •Направления энергосбережения в отечественной металлургии.

- •Энергоемкость металлургической продукции.

- •Сравнение полной энергоемкости (ттч) и удельного расхода топлива на отдельные виды продукции.

- •Потенциальные возможности энергосбережения в черной металлургии.

- •Энергосбережение в химической и нефтехимической промышленности.

- •Удельные расходы топлива и теплоэнергии на некоторые виды химической и нефтехимической продукции.

- •Энергосбережение в нефтеперерабатывающей промышленности.

- •Удельные расходы топлива и теплоэнергии по некоторым установкам предприятий нефтепереработки.

- •Удельные расходы электроэнергии по некоторым установкам предприятий нефтепереработки (в среднем по отрасли).

- •Энергосбережение в машиностроении.

- •Показатели работы ряда машиностроительных предприятий в 1991 г.

- •Удельные расходы электроэнергии на выпуск продукции цбп.

- •Удельные расходы топлива и теплоэнергии на выпуск продукции предприятий стройматериалов.

- •Удельные расходы электроэнергии на производство продукции предприятий стройматериалов.

- •Энергосбережение в легкой промышленности.

- •Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия для предприятий стройматериалов.

- •Удельные расходы электроэнергии на производство некоторых видов продукции текстильной и легкой промышленности.

- •Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия для предприятий легкой промышленности.

- •Энергосбережение в пищевой промышленности.

- •Удельные расходы электроэнергии па производство в пищевой промышленности.

- •Удельные нормы расхода холода, пара, воды и электроэнергии на выпуск молочной продукции.

- •Эффективность различных энергосберегающих мероприятий на мясокомбинатах.

- •Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия для предприятий пищевой промышленности.

- •Домашняя энергетика.

- •Рациональное освещение.

- •Возможное снижение расхода электроэнергии при замене эффективных источников света более эффективными.

- •Приготовление пищи.

- •Радиотелевизионная аппаратура.

- •Электробытовые приборы.

- •Водоснабжение.

- •Отопление.

- •Об использовании металлопродукции и ее заменителях.

- •Сельское (приусадебное) хозяйство.

- •Защита металлических поверхностей.

- •Заключение.

- •Методы и средства оптимизации энергопотребления в нерегулируемом промышленном электроприводе переменного тока.

- •Частотно-регулируемый электропривод переменного тока.

- •Виды энергетичекских обследований

- •Порядок проведения энергетичеких обследований

- •1. Сбор документации

- •2. Инструментальное обследование

- •3 Анализ информации

- •4 Разработка рекомендаций по энергосбережению

- •Обследование систем отопления и горячего водоснабжения

- •Обследование систем вентиляции и кондиционирования

- •Обследование систем водоснабжения

- •Обследование электроустановок

- •1. Обследование систем электрического освещения

- •2. Обследование системы электроснабжения

- •3 Обследование приемников электрической энергии

- •Содержание отчета

- •Возможные рекомендации по энергосбережению

- •Качество электрической энергии

- •Энергосбережение в быту

- •Эффективность энергоиспользования.

- •Загрузка оборудования.

- •Превышение потребления реактивной энергии ее экономического значения.

- •4. Внутренняя норма рентабельности:

- •Энергетический паспорт предприятия.

- •1. Электрохозяйство

- •2. Тепловое хозяйство

- •1. Отклонения напряжения

- •Контроль качества электрической энергии.

- •Свойства электрической энергии, показатели и наиболее вероятные виновники ухудшения кэ

- •Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников.

- •Стимулирование энергосбережения.

- •Цены и тарифы на электроэнергию.

- •Энергосбережение – новое явление общественной жизни.

- •Критерии эффективности

- •Весовые коэффициенты критериев эффективности

- •Управление энергосбережением в регионе.

- •Сопоставление прав и ответственности федерального, отраслевого и регионального уровней управления

- •Задачи управления и этапы реализации программы энергосбережения.

- •Состав нормативных документов энергосбережения на разных уровнях управления.

- •Анализ энергетического баланса.

- •Потребление энергоресурсов в Томской области

- •Анализ распределения электроэнергии, %

- •Производственные и энергетические характеристики муниципальных образований Томской области

- •Удельное потребление энергоресурсов

- •Потребление энергоресурсов наиболее энергоемкими предприятиями Томской области

- •Потребление энергоресурсов в транспортном комплексе Томской области

- •Структура грузовых и пассажирских перевозок в Томской области

- •Потребление энергетических ресурсов на душу населения в Томской области

- •Структура душевого потребления, %

- •Потребление электроэнергии на душу населения, %

- •Оценка потенциала энергосбережения.

- •Оценка технико-экономических значений кпи энергии тэр для предприятий промышленности, отн. Ед.

- •Матрица потерь реального и эталонного баланса, %

- •Потенциал энергосбережения по видам энергоресурсов, отн. Ед.

- •Потенциал энергосбережения, отн. Ед.

- •Потенциал энергосбережения в регионе

- •Потери в элементах цепи подачи энергии освещения, отн. Ед.

- •Потенциал энергосбережения, отн. Ед.

- •Потери в элементах системы, отн. Ед.

- •Потенциал энергосбережения, отн. Ед.

- •Разработка программ энергосбережения.

- •Формирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

- •Мероприятия энергосбережения

- •Недоучет электрической энергии и коммерческие потери. Структура потерь электроэнергии.

- •Коммерческие потери электроэнергии и пути их снижения.

- •Как создать систему аскуэ.

- •Анализ потерь и мероприятий по их снижению.

- •Структура потерь электрической энергии и мероприятия по их снижению

- •Структура коммерческих потерь электроэнергии

- •1. Коммерческие потери электроэнергии, обусловленные погрешностями измерений отпущенной в сеть и полезно отпущенной электроэнергии потребителям

- •2. Коммерческие потери, обусловленные занижением полезного отпуска из-за недостатков энергосбытовой деятельности

- •3. Коммерческие потери, обусловленные задолженностью по оплате за электроэнергию – финансовые потери

- •Нормирование потерь электрической энергии.

Нормирование потерь электрической энергии.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Затраты на производство и поставку потребителям электроэнергии включают в себя стоимость электроэнергии, расходуемой на ее передачу по электрическим сетям (потери). При установлении тарифа на электроэнергию региональные энергетические комиссии (РЭК) анализируют обоснованность потерь, включаемых в тариф. Очевидно, что в энергоснабжающих организациях существуют резервы снижения потерь и включение в тариф их фактических значений не стимулирует проведение экономически обоснованных мероприятий по их снижению. В связи с этим возникает задача определения потерь, включение которых в тариф обосновано (норматива потерь). Сверхнормативные потери должны покрываться за счет прибыли энергоснабжающих организаций.

Нормирование потерь является организационным инструментом стимулирования энергоснабжающих (после реформирования электроэнергетики - сетевых) организаций к проведению экономически обоснованных мероприятий по снижению потерь с целью снижения темпов роста тарифов на электроэнергию. Такое стимулирование необходимо в силу естественной монопольности энергоснабжения и, как следствие, невозможности задействовать для снижения тарифов эффективные рыночные механизмы.

В силу существенных различий в структуре сетей и в их протяженности норматив потерь для каждой энергоснабжающей организации представляет собой индивидуальное значение, определяемое на основе схем и режимов работы электрических сетей и особенностей учета поступления и отпуска электроэнергии.

В п. 1.4 показана необходимость нормирования потерь на основе их прозрачной структуры и охарактеризованы проблемы, которые возникают при пренебрежении инженерной стороной задачи и завышении ее «политической» значимости.

Понятие норматива потерь электроэнергии. Приведем краткое изложение пояснений термина «норматив», даваемых энциклопедическими словарями.

Под нормативами понимаются расчетные затраты материальных ресурсов, применяемые в планировании и управлении хозяйственной деятельностью предприятий. Нормативы должны быть научно обоснованными, прогрессивными и динамичными, т.е. систематически пересматриваться по мере организационно-технических сдвигов в производстве. Различают перспективные и текущие нормативы. Для их установления на практике используются три метода: аналитико-расчетный, опытно-производственный и отчетно-статистический.

Анолитико-расчетный метод наиболее прогрессивен и научно обоснован. Он базируется на сочетании строгих технико-экономических расчетов с анализом производственных условий и резервов экономии материальных затрат.

Опытно-производственный метод применяется, когда проведение строгих технико-экономических расчетов по каким-либо причинам невозможно (отсутствие или сложность методик таких расчетов, трудности получения объективных исходных данных и т.п.). Нормативы получают на основе испытаний.

Отчётно-статистический метод наименее обоснован. Нормы на очередной плановый период устанавливают по отчетно-статистическим данным о расходе материалов за истекший период. Описание результатов применения этого метода для нормирования потерь (нормативы ФЭК) приведено в п. 1.4.

Хотя изложенное выше приведено в словарях для материальных ресурсов в широком плане, оно целиком отражает требования, предъявляемые к процедуре нормирования потерь электроэнергии.

Ниже излагаются основы аналитике-расчетного метода нормирования потерь электроэнергии и описывается программное обеспечение, реализующее разработанную авторами методологию расчета нормативов. Хотелось бы еще раз отметить три основных положения аналитико-расчетного метода нормирования: строгие технико-экономические расчеты, анализ производственных условий и выявление резервов экономии, а также напомнить условие, накладываемое на эти положения контролем за результатами со стороны РЭК, - результаты строгих технико-экономических расчетов должны представляться в форме, обеспечивающей легкую проверку их достоверности сотрудниками контролирующих органов,

ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ ПОТЕРЬ.

Нагрузочные потери связаны с электропотреблением квадратичной зависимостью. Так как электрические сети высоких напряжений, построенные в расчете на гораздо больший уровень электропотребления, чем сложившийся в настоящее время, еще долгое время будут оставаться неизменными, наблюдающийся ежегодный рост электропотребления будет приводить к объективному росту нагрузочных потерь. Потери холостого хода на эксплуатируемом оборудовании будут оставаться практически постоянными. Вместе с тем возможно определенное развитие сетей более низких напряжений, в основном 0,4 кВ, обусловленное развитием малого бизнеса. Строительство новых линий 0,4 кВ приводит к некоторому снижению роста нагрузочных потерь по сравнению с квадратичной зависимостью, а увеличение протяженности существующих линий 0,4 кВ (добавление новых участков) - к росту, превышающему квадратичный характер. На практике будет применяться и та, и другая схема, поэтому в первом приближении при нормировании нагрузочных потерь можно ориентироваться на чисто квадратичный характер их роста.

Квадратичный характер роста нагрузочных потерь в абсолютных единицах соответствует линейному характеру в относительных единицах (процентах). Если, например, при базовом электропотреблении в 100 единиц нагрузочные потери составляли 10 единиц(10%), то увеличение потребления до 120 единиц приведет к росту нагрузочных потерь в 1,44 раза и они составят 14,4 единицы. По отношению же к возросшему потреблению они вырастут только в 1,2 раза и составят 12%.

Потери холостого хода, оставаясь постоянными в абсолютных единицах, в относительных единицах будут линейно снижаться. В теоретической ситуации равенства нагрузочных потерь и потерь холостого хода суммарные относительные потери при росте электропотребления будут оставаться постоянными.

Недоучет электроэнергии при тех же приборах будет возрастать в абсолютных единицах и несколько снижаться в относительных из-за увеличения загрузки ТТ.

На практике нагрузочные потери превышают потери холостого хода, поэтому технологические потери в целом будут иметь нормальную тенденцию к росту. Если не рассматривать резервы снижения потерь, следует согласиться с объективным увеличением норматива технологических потерь из года в год.

Вместе с тем в сетях энергоснабжающих организаций существуют ют экономически обоснованные возможности снижения всех составляющих потерь, наиболее существенные в части коммерческих потерь. Основной целью нормирования потерь электроэнергии является обеспечение перелома сложившейся тенденции увеличения отчетных потерь и достижение хотя бы небольшого, но уверенного тренда на их снижение. Это снижение должно быть обеспечено разумными методами, предполагающими полную прозрачность норматива и одинаковую приемлемость методики его обоснования как для энергоснабжающей организации, так и для РЭК.

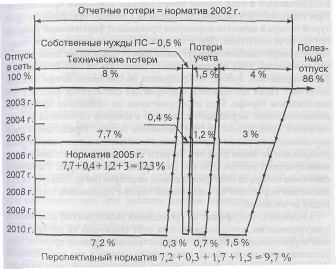

Динамика постепенного снижения текущего норматива потерь от существующего уровня до экономически обоснованного уровня потерь иллюстрируется рис. 1.

Рис. 1. Динамика снижения норматива потерь электроэнергии

Возможны два способа задания норматива. В первом норматив устанавливают как сниженное значение потерь базового года. Степень снижения каждой составляющей определяют по рис. 1 в зависимости от установленной продолжительности периода, за который планируется достижение уровня перспективного норматива (продолжительности периодов для каждой составляющей могут быть разными). Выделение средств на проведение мероприятий по снижению потерь в этом случае дело энергоснабжающей организации. Практика, однако, показывает, что в каждый момент времени находятся более важные цели расходования средств, чем мероприятия по снижению потерь. Перспективы этого пути - ежегодные попытки убедить энергетическую комиссию в объективном росте потерь и

катастрофическом отсутствии средств для внедрения мероприятий по их снижению.

Второй способ предусматривает решение вопроса финансирования мероприятий по снижению потерь за счет потребителей, в интересах потребителей, с окупаемостью этих средств для большинства потребителей гораздо более быстрой, чем окупаемость средств вкладываемых в обновление оборудования основных производств. При этом способе в первый год работы АО-энерго с прозрачной структурой потерь в качестве норматива принимают фактический уровень потерь отчетного года. При этом определенную часть средств, полу, чаемых энергоснабжающей организацией от реализации электроэнергии (например, 1 %), предписывается отчислять на счет 86 «Целевое финансирование», субсчет «Мероприятия по снижению потерь электроэнергии». План проведения мероприятий согласуется вместе с утверждением тарифа. Под мероприятиями по снижению потерь понимаются такие мероприятия, затраты в которые окупаются за приемлемый срок только за счет снижения потерь. Предельный срок окупаемости затрат на мероприятия, включаемые в план, может быть установлен не более двух лет. Затраты на мероприятия по снижению коммерческих потерь обычно окупаются еще быстрее. Расчетное снижение потерь за счет проведенных мероприятий используется для снижения норматива на следующий год при сохранении того же порядка отчислений.

Очевидно, что эффект от проведения мероприятий (стоимость электроэнергии, сэкономленной за счет снижения ее потерь) должен корреспондироваться со стоимостью выделяемых средств. При установлении предельного срока окупаемости в два года целевые отчисления в размере 1 % стоимости реализованной энергии соответствуют снижению потерь не менее 0,5 % отпуска электроэнергии в сеть. В этом случае нет особой необходимости согласовывал план мероприятий по снижению потерь, так как минимальное (гарантированное) их снижение жестко связано с размером целевых отчислений.

Предполагая равномерное освоение средств на МСП в течение год, в первом планируемом году снижение потерь должно составить не менее 0,25 % отпуска электроэнергии в сеть. На это значение производится снижение норматива потерь за счет эффекта от МСП. В последующие годы при сохранении того же объема отчислений снижение норматива потерь производится на 0,5 %. Вместе с тем следует помнить, что значение потерь в предстоящем году определяется не только эффектом от МСП, но и естественным увеличением потерь при увеличении электропотребления. Например, при фактических потерях в отчетном году 12 % и росте электропотребления в планируемом году, бывающем естественный рост нагрузочной части потерь, прогнозируемые фактические потери составляют 12,2 %. Учитывая эффект от мероприятий по снижению потерь, равный, 0,5 %, норматив потерь составит 11,7%.

В случае существенных нарушении энергоснабжающей организацией правил целевого использования этих средств ужесточение норматива на следующий год должно осуществляться в повышенной мере.

Второй способ обеспечивает гарантию реального проведения мероприятий по снижению потерь, так как решает вопрос с их финансированием. Для энергоснабжающей организации альтернатива очевидна - либо тарифы на 1 % выше, но этот 1 % нельзя никуда использовать, кроме как на мероприятия по снижению потерь, либо тарифы на 1 % ниже.

Все приведенные цифры даны для пояснения принципа подхода, их значения на практике должны определяться с учетом конкретных условий.

В связи с тем, что в соответствии с документами ФЭК тарифы устанавливают дифференцированно для трех категорий потребителей, получающих энергию от сетей напряжением ПО кВ и выше, 35-6 кВ и 0,4 кВ, общий норматив потерь должен быть разделен на три составляющие. Это деление должно производиться с учетом степени использования каждой категорией потребителей сетей различных классов напряжения.

В тариф для потребителей, получающих питание от сетей 0,4 кВ, включают:

- технические потери электроэнергии в сетях этого напряжения;

- часть технических потерь в сетях 6-20 кВ, пропорциональную отношению отпуска электроэнергии потребителям из сетей 0,4 кВ к суммарному отпуску электроэнергии потребителям из сетей 6-20 и 0,4 кВ;

- часть технических потерь в сетях 35 кВ, пропорциональную отношению отпуска электроэнергии потребителям из сетей 0,4 кВ к суммарному отпуску электроэнергии потребителям из сетей 6-35 и 0,4 кВ;

- часть технических потерь в сетях 110 кВ и выше, пропорциональную отношению отпуска электроэнергии потребителям из сетей 0,4 кВ к суммарному отпуску электроэнергии потребителям из сетей всех напряжений;

- части расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35 кВ и выше, определенные аналогичным образом;

- систематическую составляющую допустимого небаланса электроэнергии, обусловленную инструментальными погрешностями систем учета электроэнергии на этом напряжении.

В тариф для потребителей, получающих питание от сетей 6-35 кВ, включают:

- часть технических потерь в сетях 6-20 кВ, пропорциональную отношению отпуска электроэнергии потребителям из сетей 6-20 кВ к суммарному отпуску электроэнергии потребителям из сетей 6-20 и 0,4 кВ;

- часть технических потерь в сетях 35 кВ, пропорциональную отношению суммарного отпуска электроэнергии потребителям из сетей 6-35 кВ к суммарному отпуску электроэнергии потребителям из сетей 6-35 и 0,4 кВ;

- часть технических потерь в сетях 110 кВ и выше, пропорциональную отношению суммарного отпуска электроэнергии потребителям из сетей 6-35 кВ к суммарному отпуску электроэнергии потребителям из сетей всех напряжений;

- доли расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35 кВ и выше, определенные аналогичным образом;

- систематическую составляющую допустимого небаланса электроэнергии, обусловленную инструментальными погрешностями систем учета электроэнергии на этом напряжении.

В тариф для потребителей, получающих питание от сетей 110 кВ и выше, включают:

- часть технических потерь в сетях 110 кВ и выше, пропорциональную отношению отпуска электроэнергии потребителям непосредственно из сетей 110 кВ и выше к суммарному отпуску электроэнергии потребителям из сетей всех напряжений;

- часть расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 110 кВ и выше, определенную аналогичным образом;

- систематическую составляющую допустимого небаланса электроэнергии, обусловленную инструментальными погрешностями систем учета электроэнергии на этом напряжении.

Временно допустимые коммерческие потери, включаемые в тариф, распределяют равномерно менаду всеми категориями потребителей, так как коммерческие потери, представляющие собой в значительной степени хищения энергии, не могут рассматриваться как проблема, оплата которой должна возлагаться только на потребителей, питающихся от сетей 0,4 кВ.

НОРМАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕРЬ.

Из четырех составляющих потерь наиболее сложной для представления в форме, ясной для сотрудников контролирующих органов, являются технические потери (особенно их нагрузочная составляющая), так как они представляют собой сумму потерь в сотнях и тысячах элементов, для расчета которых необходимо владеть электротехническими знаниями. Выходом из положения является использование нормативных характеристик технических потерь, представляющих собой зависимости потерь от факторов, отражаемых в официальной отчетности (см. п. 1.5).

Нормативные характеристики рассчитывают па основе прямых расчетов потерь, которые, как было сказано выше, трудно проверяемы. Однако, в отличие от постоянного проведения прямых расчетов, такая проверка проводится один раз при участии сотрудников РЭК в разработке нормативной характеристики, оценке получаемых по ней нормативов для прошедших и перспективных периодов и обсуждении ее на совете специалистов обеих сторон с участием экспертов. В любом случае практическое применение разработанной нормативной характеристики начинается только после ее согласования РЭК.

Параметры нормативной характеристики достаточно стабильны и поэтому, однажды рассчитанные, согласованные и утвержденные, они могут использоваться в течение длительного периода - до тех пор, пока не произойдет существенных изменений схем сетей. При нынешнем, весьма низком уровне сетевого строительства нормативные характеристики, рассчитанные для существующих схем сетей, могут использоваться в течение 5-7 лет. При этом погрешность отражения ими потерь не превышает 6-8 %. В случае же ввода в работу или вывода из работы в этот период существенных элементов электрических сетей такие характеристики дают надежные базовые значения потерь, относительно которых может оцениваться влияние проведенных изменений схемы на потери.

Для радиальной сети нагрузочные потери электроэнергии выражаются известной формулой [14]:

![]() ,

(1)

,

(1)

где W- отпуск электроэнергии в сеть за Д дней; tg φ- коэффициент реактивной мощности; RЭКВ- эквивалентное сопротивление сети; U - среднее рабочее напряжение.

В силу того, что эквивалентное сопротивление сети, напряжение, а также коэффициенты реактивной мощности и формы графика изменяются в сравнительно узких пределах, они могут быть «собраны» в один коэффициент А, расчет которого для конкретной сети необходимо выполнить один раз:

![]() (2)

(2)

В этом случае (1) превращается в характеристику нагрузочных потерь электроэнергии:

![]() (3)

(3)

При наличии характеристики (3) нагрузочные потери для любого месяца продолжительностью Д дней определяют на основе единственного исходного значения - отпуска электроэнергии в сеть.

Коэффициент А определяют на основе рассчитанного значения нагрузочных потерь электроэнергии ΔWН по формуле:

![]() (4)

(4)

При использовании значения потерь, выраженного в процентах, ΔWН%, коэффициент А определяют по формуле:

![]() (5)

(5)

Характеристика потерь холостого хода имеет вид:

![]() (6)

(6)

Значение коэффициента С определяют на основе потерь электроэнергии холостого хода, рассчитанных с учетом фактических напряжений на оборудовании - ΔWХ, по формуле

![]() (7)

(7)

или на основе потерь мощности холостого хода ΔРх:

![]() (8)

(8)

Коэффициенты А и С характеристики суммарных потерь к и радиальных линиях 35, 6-20 или 0,4 кВ определяют по формулам:

![]() (9)

(9)

![]() (10)

(10)

где Аi и Сi -значения коэффициентов для входящих в сеть линий; Wi - отпуск электроэнергии в i-ю линию; W∑ -то же, во все линии в целом.

Коэффициенты А и С для сетей 6-20 или 0,4 кВ в целом при наличии их значений, рассчитанных для ограниченной выборки линий (АВ и СВ), определяют по формулам:

![]() (11)

(11)

![]() (12)

(12)

где Wb- отпуск электроэнергии в линии выборки; W∑ - отпуск в сеть 6-20 или 0,4 кВ в целом.

Относительный недоучет электроэнергии ΔWy зависит от объемов отпускаемой энергии - чем ниже объем, тем ниже токовая загрузка ТТ и тем больше отрицательная погрешность. Определение средних значений недоучета проводят за каждый месяц года и в нормативной характеристике месячных, потерь они отражаются индивидуальным слагаемым для каждого месяца, а в характеристике годовых потерь - суммарным значением.

Таким же образом отражаются в нормативной характеристике климатические потери (потери на корону ΔWКОР и из-за токов утечки по изоляторам ΔWКЗ), а также расход электроэнергии на собственные нужды подстанций WПС, имеющий резкую зависимость от месяца года.

Нормативная характеристика потерь в радиальной сети имеет вид:

![]() (13)

(13)

где ΔWМ - сумма описанных выше четырех составляющих:

![]() (14)

(14)

Нормативная характеристика потерь электроэнергии в сетях объекта, на балансе которого находятся сети напряжением 6—20 и 0,4 кВ (сети коммунальных предприятий), имеет вид, млн. кВтч:

![]() (15)

(15)

где W6-20 -отпуск электроэнергии в сети 6-20 кВ, млн. кВт-ч, за вычетом отпуска потребителям непосредственно с шин 6—20 кВ подстанций 35-220/6-20 кВ и электростанций; W0,4 -тоже, всети 0,4 кВ; А6-20 и А0,4 - коэффициенты характеристики.

Величина ΔWМ для этих предприятий включает в себя, как правило, лишь первое и четвертое слагаемые формулы (14).

При отсутствии учета электроэнергии на стороне 0,4 кВ распределительных трансформаторов 6-20/0,4 кВ значение WU,4 определяют, вычитая из значения W6-20 отпуск электроэнергии потребителям непосредственно из сети 6-20 кВ и потери в ней, определяемые по формуле (13) с исключенным вторым слагаемым.

Коэффициенты нормативной характеристики технологических потерь (НХТП) определяют на основе рассчитанных коэффициентов ХТП, уменьшая их в соответствии с эффектом от мероприятий по снижению потерь, проведение которых предусмотрено в планируемом периоде. В случае затруднений с определением степени уменьшения каждого коэффициента характеристики (особенно в питающей сети) норматив потерь определяют, вычитая из значения, рассчитанного по ХТП, эффект от мероприятий по снижению потерь.

Нормативная характеристика отчетных потерь (НХПЭ) отличается от НХТП добавлением еще одного слагаемого - временно допустимых коммерческих потерь. Их уровень целесообразно устанавливать в относительных единицах, поэтому это слагаемое нормативной характеристики имеет вид:

![]() (16)

(16)

где НК - норматив временно допустимых коммерческих потерь, %.

Простота расчета характеристик технических потерь для радиальных сетей (непосредственно по результатам расчета потерь) обусловлена тем, что в этих сетях нагрузочные потери зависят лишь от одного фактора - отпуска электроэнергии в сеть W. Потери в основной сети АО-энерго зависят, как уже говорилось выше, от достаточно большого числа факторов. Например, для сравнительно небольшого АО-энерго число факторов, отражаемых в официальной отчечености, составило 20 (см. п. 6.6).

Кроме того, особенности режимов замкнутых сетей приводят к появлению в зависимости нагрузочных потерь линейных членов и аппроксимационной постоянной составляющей. В связи с этим ХТП для основной сети имеет более сложный вид:

![]() (17)

(17)

Для получения коэффициентов Аij и Bij здесь уже недостаточно одного расчета и необходимо провести ряд расчетов при различных сочетаниях факторов Wi(j), а затем аппроксимировать их результаты. В любом случае ХТП, в которую включаются потери как в основной сети (17), так и в радиальных сетях (13), представляет собой компактное выражение, в котором сотни тысяч элементов сети «сжаты» до нескольких коэффициентов, стоящих - перед факторами, значения которых для рассматриваемого периода известны любой контролирующей организации, так как они отражаются в официальной отчетности. После одноразовой проверки правильности ее расчета компетентной организацией и утверждения региональной энергетической комиссией, обоснования потерь становятся действительно прозрачными и легко объяснимыми.

НОРМИРОВАНИЕ ТРАНЗИТНЫХ ПОТЕРЬ.

Исходя из задач расчета тарифов суммарные потери электроэнергии в сетях АО-энерго должны быть разделены на две части:

1) потери от транзитных перетоков мощности ΔРтр и энергии ΔWТР, осуществляемых РАО «ЕЭС России» через сети АО-энерго;

2) потери от потребления мощности ΔРС и энергии ΔWС собственными потребителями АО-энерго.

Потери от транзитных перетоков (транзитные потери) относят на Оператора оптового рынка и учитывают при формировании тарифов на электроэнергию на Федеральном оптовом рынке электрически энергии и мощности (ФОРЭМ), устанавливаемых Федеральной Энергетической комиссией (ФЭК).

Потери от потребления энергии собственными потребителями АО-энерго являются одной из составляющих тарифов, устанавливаемых региональной экономической комиссией.

Исходя из очевидных интересов субъектов рынка иметь более высокие тарифы на свою продукцию, АО-энерго на стадии утверждения тарифов выгодно относить на транзитные потери как можно меньшую часть суммарных потерь (остальная часть должна увеличить внутренний тариф), а после утверждения тарифа показывал как можно более высокие фактические значения транзитных потерь для получения большей компенсации со стороны ФОРЭМ. Интересы Оператора ФОРЭМ имеют противоположный характер: на стадии установления тарифа выгодно показывать высокий уровень транзитных потерь в сетях АО-энерго, которые необходимо будет компенсировать ФОРЭМ (это увеличивает тариф на ФОРЭМ), а фактические их значения принимать затем как можно более низкими для уменьшения компенсации.

Ввиду противоречивости интересов сторон урегудирование вопросов расчета и учета потерь от транзитных перетоков должно осуществляться в нормативном документе, утвержденном па федеральном уровне.

Следует отметить, что все составляющие потерь являются частью затрат энергоснабжающих организаций на передачу и распределение электроэнергии и так или иначе будут включены в тарифы. Правильность расчета транзитных потерь практически не влияет на суммарный объем средств, получаемых АО-энерго и Оператором ФОРЭМ, но определяет объективность распределения оплаты общих потерь между потребителями, получающими электроэнергию из сетей собственного АО-энерго, и с ФОРЭМ.

Ввиду того, что РЭК являются, с одной стороны, антимонопольными структурами, а с другой - региональными, их интересы заключены в снижении местных тарифов, а следовательно, в том, чтобы транзитные потери на стадии формирования тарифа не были несправедливо уменьшены и местный тариф в связи с этим увеличен. На стадии работы АО-энерго по утвержденным тарифам сохраняются те же интересы РЭК - более высокие уровни транзитных потерь, компенсируемые из средств ФОРЭМ, увеличивают прибыль местной энергосистемы. Изложенное выше в систематизированном виде приведено в табл. 1.

В связи с наличием противоположных экономических интересов сторон расчет транзитных потерь перестает носить чисто технический характер. Как и в любых экономических вопросах, стороны придают большее значение ясности и понятности расчетов позволяющей расценивать их как справедливые, чем их точности, если она основана на применении методов, не совсем понятная одной из сторон.

Таблица 1.

Интересы сторон на различных стадиях расчета уровня транзитных потерь а сетях ДО-энерго («+»- предпочтение больших потерь;«-» - меньших)

|

Стадия |

Интересы сторон в оценке транзитных потерь | ||

|

АО-энерго |

ФОРЭМ |

РЭК | |

|

Утверждение в РЭК тарифа на электроэнергию |

- |

+ |

+ |

|

Компенсация потерь при работе по утвержденным тарифам |

+ |

- |

+ |

Профессиональная подготовка в задаче расчета электрических режимов и знание реальных схем и режимов сетей АО-энерго находится приблизительно на одном уровне у специалистов АО-энерго и Оператора ФОРЭМ. Они в состоянии легко контролировать работу друг друга. В некоторых РЭК тоже имеются специалисты высокого класса в этой области (часто перешедшие на работу в РЭК из того же АО-энерго), однако им по роду деятельности трудно вести оперативный контроль за меняющимися режимами перетоков. В большинстве же РЭК нет специалистов такой квалификации. По мнению авторов, правильным является не привлечение в энергетические комиссии таких специалистов, а установление такого механизма проверки объективности расчета, который не требует столь высокой квалификации. Тем более что кроме этих специалистов никто опять же не в состоянии оценить их правильность.

Потери от транзитных перетоков составляют обычно 5-15 % суммарных потерь в сетях АО-энерго. Известные требования «равнопрочнсти» расчетов делают нелогичным применение более сложных методов расчета этих потерь и более простых для оценки остальных 85-95 %. Поэтому методология расчетов всех составляющих потерь при обосновании тарифов должна быть одинаково простой, а доверие к их результатам должно достигаться на уровне понимания работниками контролирующих организаций, к которым не должны предъявляться требования знания процессов на уровне специалистов по режимам АО-энерго или Оператора ФОРЭМ.

Определение нормативов потерь на основе нормативных характеристик удовлетворяет этому требованию. Оценка объективности, основания потерь на основе нормативной характеристики может быть сделана работником любой квалификации. Поэтому на этапе согласования тарифов использование результатов прямых расчетов потерь неоправданно ни для суммарных потерь, ни тем более для их части - транзитных потерь.

В процессе работы (при утвержденных тарифах) решается задача компенсации АО-энерго со стороны ФОРЭМ фактических потерь от транзитных перетоков. Компенсация осуществляется в виде снижения па значение этих потерь количества электроэнергии, приобретаемой дефицитным АО-энерго на ФОРЭМ, или увеличения количества электроэнергии, выдаваемой на ФОРЭМ избыточным АО - энерго. На этом этапе расчет транзитных потерь используете фактически для уточнения объемов продукции каждой из сторон требования к точности таких расчетов неизбежно возрастают. В то же время и стороны, производящие и оценивающие результаты таких расчетов, находятся на одинаковом профессиональном уровне. Поэтому на этом этапе использование прямых расчетов потерь технически точнее. Вместе с тем в целях прозрачности еще одного вида контроля - налогового, и недопустимости свободною «перебрасывания» транзитных потерь между двумя коммерческими структурами, приводящего к изменению их финансовых показателей, предпочтительнее и на этой стадии использовать нормативные характеристики.

ДОСТОВЕРНОСТЬ НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ РАСЧЕТА.

Достоверность расчетных значений нормативов потерь. Погрешности расчетов технических потерь электроэнергии различными методами и методика оценки их гарантированных значений подробно описаны в [4] и в прил. 3. Интервалы неопределенности нормативов потерь, определяемых по нормативным характеристикам, будут несколько выше этих значений в связи с дополнительными погрешностями аппроксимации технических потерь и погрешностями сворачивания характеристики потерь от транзитов к факторам, характеризующим сальдо перетоков по группам линий. Погрешности аппроксимации имеют малые значения по сравнению с погрешностями расчетов потерь. Учитывая квадратичный характер сложения погрешностей, они несущественно увеличат суммарную погрешность. Погрешности же сворачивания ХТП к сальдо-факторам должны исследоваться для каждого конкретного случая, так как структура связей, входящих в сальдо, и динамика изменения потоков энергии по ним имеют индивидуальный характер для каждого АО-энерго.

Очевидно, что нормативные характеристики, используемые на региональном и на федеральном уровнях, должны иметь разную степень обобщенности - чем выше уровень контроля, тем выше обобщенность и, к сожалению, чуть выше погрешность. Вместе с тем погрешности, соответствующие такому решению, оказываются несопоставимо меньшими погрешностей нормативов, приведенных в [1].

Требования к программному обеспечению. Требования к программам расчетов потерь электроэнергии, результаты которых используются в энергоснабжающих организациях для технически целей, не предъявляются.

Допустимость применения программного обеспечения, используемого для обоснования норматива потерь методом прямых расчетов, а также для разработки нормативных характеристик, необходимость проверки и подтверждения достоверности которых требует стороной контролирующая организация не требует, определяет самой контролирующей организацией.

расчеты потерь, выполняемые при разработке нормативных характеристик, необходимость проверки и подтверждения достоверности которых третьей стороной контролирующая организация требует, должны выполняться по программам, удовлетворяющим следующим требованиям, обеспечивающим возможность оценки правильности представления в расчетах схем и нагрузок сетей при проверке результатов расчета:

- программы должны выводить на печать суммарную нагрузку рассчитываемой электрической сети;

- программы для основных (замкнутых) сетей АО-энерго должны обеспечивать автоматическое варьирование режимов, оставляя необходимость контроля правильности представления лишь базового режима;

- программы для радиальных сетей 6-20 и 35-110 кВ должны вместе с результатами расчета потерь выводить на печать обобщенные параметры рассчитываемых сетей: суммарные длины линий по сечениям, суммарные мощности трансформаторов и другие параметры, правильность данных о которых легко проверяется по отчетным данным АО-энерго (форма 20-энерго);

- программы должны одновременно с расчетом потерь рассчитывать гарантированные резервы их снижения;

- программы должны рассчитывать потери электроэнергии в целом и каждую их структурную составляющую в виде трех значений: среднего (расчетного) значения и границ интервала их возможных значений, определенных с учетом методических и информационных погрешностей примененного метода расчета;

- комплекс программ, используемых в АО-энерго для расчета нормативных характеристик потерь, должен позволять рассчитывать все составляющие потерь, входящие в их структуру.