Тестелец, Введение в общий синтаксис

.pdfЧасть 1. Синтаксическое описание

лась, так же как и эллиптический критерий: (62) Лишь только мы принесли пиво, *(как) вы — рыбу.

Вид соединения клауз, который выражается только их соположением и интонационными средствами, без участия союзов, называется бессоюзной связью, или паратаксисом:

[Банка лопнет] — [масло разольется]; [Надо зонт взять:] [дождь будет]; [Джон Донн уснул,] [уснуло все вокруг] (Брод ский). В русистике, начиная с работы [Поспелов 1950], пре обладает точка зрения, согласно которой бессоюзная связь есть особый способ соединения, отличный от сочинения и подчинения; «в сфере бессоюзия противопоставленность со чинения/подчинения оказывается снятой» [Белошапкова 1967: 101], см. еще [Кручинина 1973; Шведова (ред.) 1980; Ширяев 1986: 108]. Такой вывод оказался неизбежным вви ду того, что в качестве единственного показателя сочинения или подчинения клауз рассматривался тип союза, а «ком пенсационная» гипотеза A.M. Пешковского [1956 (1928): 48-50], согласно которой интонация в бессоюзном предло жении берет на себя функцию союза или союзного слова, оказалась экспериментально опровергнутой [Николаева 1969].

Однако если две непосредственно соединяемые клаузы представляют собой составляющие, то отсюда следует, что либо одна полностью входит в другую (подчинение), либо они вовсе не пересекаются (сочинение), и третий способ ло гически невозможен. Большинство бессоюзных предложе ний в русском языке являются, по-видимому, сочинитель ными — в той мере, в какой вообще имеет смысл отличать сочинение предложений от их простого соположения: (63) а. [п [п Откроешь свое дело] — [п придется всем взятки давать]; б. [п [п Если откроешь свое дело,] придется всем взятки давать]; в. *[п Придется, [п откроешь свое дело,] всем взятки давать]; г. [п Придется, [п если откроешь свое дело,] всем взятки давать]. Критерий гнездования показывает, что (63а) и соответственно (63в) - сложносочиненные предло жения, а (бЗбг) — сложноподчиненные.

Условные конструкции с императивом (бессоюзные предложения «несвободной структуры» по Е.Н. Ширяеву [1986: 57]) - сложноподчиненные: (64) Такую нагрузку, будь ты хоть двужильным, потянуть невозможно; Упреки этого рода, будь они иначе поставлены, были бы для меня самыми драгоценными упреками (пример A.M. Пешковского, см.

264

Глава IV. Предложение и клауза

[Шведова (ред.) 1980: 637], ср. то же с формой условного на клонения: ? Такую нагрузку, был бы ты хоть двужильным, поупянутъ невозможно. Критерий precede-and-command также указывает на подчинение: (65) а. Обратись мы за помощью к Ивану» онi , наверное, помог бы; б. *Онi, наверное, помог бы, обратись мы за помощью к Иванух.

Бессоюзное подчинение более характерно для разго ворной речи и для ее имитации в литературном языке: Эти грибы, дождь чуть-чуть пройдет, снова из земли полезут; Кто это в углу, взошли мы, поклонился? (Грибоедов); Все его фоку сы, пообщаешься с ним, узнаешь. Сочинительная связь неред ко наблюдается даже в случаях семантической асимметрии, например, когда одно из предложений определяет слово в другом предложении: (66) а. В комнате виден беспорядок, все стоит вверх дном; б. ^Беспорядок, все стоит вверх дном, ви ден в комнате (критерий гнездования); в. Я хочу, чтобы в комнате был виден беспорядок, чтобы все стояло вверх дном; г. *Я хочу, чтобы в комнате был виден беспорядок, все стоит вверх дном (критерий воздействия матричного глагола).

ЗАДАНИЕ 2. Определите, являются ли следующие бессоюзные со единения клауз сочинением или подчинением, применив там, где это воз можно, соответствующие критерии:

Не выполни я эту работу, меня уволят. Оделся бы потеплей — не простудил бы горло.

Способы выражения зависимой клаузы в языках мира довольно разнообразны, и здесь стоит перечислить лишь наиболее известные. Зависимые клаузы возглавляются либо финитными формами глагола (т. е. такими, которые способ ны также выступать в роли финитных сказуемых), либо не финитными формами (т. е. редко или никогда не выступаю щими в роли финитных сказуемых). В первом случае зави симые клаузы называются придаточными предложениями. Во втором случае зависимые клаузы представляют собой нефи нитные конструкции, или зависимые обороты — инфинитив ный, причастный, деепричастный и др.

265

Часть 1. Синтаксическое описание

7. Нефинитные зависимые обороты

Свойства зависимых оборотов определяются морфоло гическими признаками тех нефинитных форм, которые их возглавляют. Инфинитивный оборот, или инфинитивная клау за обычно выражает сентенциальный актант. Для того, что бы он мог использоваться как целевой сирконстант, в рус ском языке обычно требуется добавить союз чтобы, ср. (67)

а.Министр пригласил журналистов [задавать ему вопросы] и

б.Министр пригласил журналистов, [чтобы ответить на их вопросы]. В (67а) инфинитивный оборот заполняет актантную валентность при глаголе пригласить, а в (676) он является це левым сирконстантом и в качестве такового вводится союзом чтобы. В английском языке для той же цели используется со юз in order, во французском pour, в немецком ит. Есть, одна ко, языки, в которых инфинитивный оборот может без спе циальных союзов употребляться и как актант, и как сиркон стант (таковы, например, восточнокавказские языки).

Нефинитные формы глагола, возглавляющие сентен циальные сирконстанты, называются деепричастиями: Кот лежит, [накрыв нос кончиком хвоста]; [Набирая скорость,] он ворвался в штрафную площадку.

Иногда деепричастия, как, например, в русском языке, не имеют специализированных союзных значений, а иногда, как, например, в абхазском языке, разные деепричастия могут передавать значения сирконстантных союзов (т. е. быть вре менными, причинными, условными, уступительными и т. д.).

Нефинитные формы глагола, возглавляющие относи тельную клаузу (сентенциальное определение), называются причастиями: [иг Воспитанный под барабаном, /Наш царь] ли хим был капитаном (Пушкин).

Во многих языках обнаруживаются и другие нефинит ные глагольные формы, отсутствующие в русском, напри мер, морфологически регулярная отглагольная форма, воз главляющая номинализованную конструкцию. Если такая форма сохраняет некоторые морфологические и синтаксиче ские свойства глагола, ее часто называют герундием, а если она мало отличается по своим свойствам от обычного суще ствительного, — именем действия, или масдаром; на выбор термина влияет и традиция изучения того или иного языка.

Например, в английском языке так называемый герун дий на -ing может занимать позицию именного актанта:

266

Глава IV. Предложение и клауза

(68) / like {making people happy] 'Мне нравится делать людей счастливыми'; управляться предлогом tired [of rowing] 'устал

от

гребли' и иметь посессивное определение: ту [seeing her] 'то, что я ее видел', букв, 'мое видение ее'. Вместе с тем ге рундий может присоединять прямое дополнение (68) или наречие (her crying bitterly 'ее горький плач', букв, 'ее горько плач'), что невозможно в обычной ИГ; в герундии, как в предложении, наблюдаются различия по таксису и залогу, ср. следующие герундииные конструкции с глаголом write 'писать': having written (акт. перф.) - being written (пасс.) - having been written (пасс, перф.) и т. д. — формы, которые в отрыве от контекста невозможно даже перевести на русский язык, ибо русские номинализации (писание) не изменяются по этим категориям.

Масдарная конструкция представлена, например, в арабском предложении (69) taqarrara [ta'gil-u ziyarat-i lwazir-i]

'было решено отложить визит министра', букв, 'было-решено откладывание(-НОМ) визита(-ГЕН) министра(-ГЕН)'. Суще- ствительное-масдар ta'gil-u 'откладывание, отсрочка' регуляр ным способом образовано от глагола "aggala 'откладывать' и в (69) возглавляет сентенциальный актант при глаголе taqarrara 'быть постановленным, решенным'. В русском языке номи нализованные конструкции могут выражать сентенциальный актант при некоторых матричных глаголах: [Спанье на пола тях] отменяется (Булгаков, «Собачье сердце»).

Причастие называют отглагольным п р и л а г а т е л ь ным, деепричастие - отглагольным наречием, масдар - отглагольным существительным . Возглавляемые ими обороты проявляют как свойства клауз, так и свойства тех фразовых категорий, которые обычно возглавляются слова ми этих трех частей речи — группы прилагательного, группы наречия и группы существительного (ИГ). Такие синтакси ческие единицы называются смешанными категориями и мо гут быть помечены в дереве составляющих маркерами обеих Фразовых категорий, разделенных косой чертой: причастный оборот - как ГПрил/П, деепричастный - как ГНар/П, масДарный - как ИГ/П.

Наконец, встречаются и полифункциональные нефи нитные глагольные формы, которые могут употребляться од новременно в нескольких из перечисленных выше функций. Например, в английском языке отглагольная форма на -ing вЬ1ступает и как инфинитив: The girl started [smok-ing a ciga-

267

Часть 1. Синтаксическое описание

rette] 'Девушка начала курить сигарету', и как деепричастие:

[Smok-ing a cigarette], the girl entered the room 'Куря сигарету, девушка вошла в комнату', и как причастие: Л [smok-ing] girl entered the room 'Курящая девушка вошла в комнату', и как герундий: [The girl's smoking] irritates me 'Курение девушки раздражает меня' [Недялков 1990: 41-42].

Рекомендуемая литература

Подробнее об основных признаках предложения см. [Виноградов 1975 (1955); Курилович 1962; Звегинцев 1976 (2001); Степанов 1981]. Проблеме предикативности посвящены многочисленные публикации на русском языке. Из наиболее важных упомянем [Виноградов 1954а] (пре дикативность рассматривается как членимость предложения на подлежа щее и сказуемое), [Стеблин-Каменский 1956; Арутюнова 1969; 1972; 1976; 1980; Кацнельсон] и соответствующие разделы трех академических грам матик русского языка [Виноградов, Истрина (ред.) 1954; Шведова (ред.) 1970 и Шведова (ред.) 1980]. Особо отметим ясное и исчерпывающее из ложение у В.Г. Гака [1986; 2000].

Грамматическим категориям предложения специально посвящена книга [Ломтев 1972]; о парадигме предложения см. также [Шведова 1967]. О модусе и диктуме см. [Балли 1955 (1950)], о вопросительных предложе ниях см. [Гак 1986, 2000, Рестан 1968, Распопов 1970, Лобанова 1971, Белнап, Стил 1981, Баранов, Кобозева 1983, Крейдлин 1982, Рахилина 1990, Кобозева 2000] и сборники [Hiz (ed.) 1978; Kiefer (ed.) 1983; Chisholm (ed.) 1984]. О просодических средствах выражения вопроса см. соответствую щие разделы [Шведова (ред.) 1980], написанные Е.А. Брызгуновой.

Опредложениях с именным сказуемым и связке см. [Пешковский 1956 (1928), Бенвенист 1974 (1950); Chvany 1975; Арутюнова 1976, 1988 (гл. 3); Babby 1980; Арутюнова, Ширяев 1983; Крейдлин 1993; Падучева, Ус пенский 1979]; в рамках порождающей грамматики выполнены работы [Akmajian, Steele, Wasow 1979, Bowers 1993]; монографическое исследование по типологии предложений с именным сказуемым см. в [Hengeveld 1992].

Окритериях сочинения и подчинения клауз см. [Van Oirsouw 1975; Haspelmath 1995; Рудницкая 1997]. По теории и типологии сложного пред ложения см. [Черемисина 1979; Haiman, Thompson (eds.) 1988; Черемисина, Колосова 1987; Подлесская 1993], о сложном предложении в русском языке см. [Белошапкова 1967; Латышева, Цветкова (ред.) 2000], о бессо юзных предложениях [Ширяев 1986].

Онефинитных глагольных конструкциях в русском языке см. [Пешковский 1956 (1928), Фурашов 1975; Богданов П.Д. 1977, Дмитриева 1980]. Типологию причастных (и других относительных) конструкций см. [Бенвенист 1974 (1957-1958); Peranteau et al. (eds.) 1972; Зализняк, Паду чева 1975; Lehmann 1984; Keenan 19856], типологию деепричастий - [Не дялков 1990; Haspelmath, Konig 1995]; номинализаций - [KoptjevskajaTamm 1993], об инфинитивах см. [Богданов 1980; Храковский (ред.) 1985; Wurmbrand 2001].

268

Глава V

СИНТАКСИЧЕСКИЕ «НЕВИДИМКИ»

В некоторых синтаксических конструкциях, главным образом не финитных, необходимо постулировать фонетически невыраженные еди ницы (п. 1)- Особыми свойствами обладают нулевое подлежащее инфини тивных клауз (PRO; п. 2) и нулевое анафорическое местоимение (pro; п. 3) В русских неопределенно-личных и безличных конструкциях также могут усматриваться нулевые подлежащие (п. 4).

1.Необходимость нулевых единиц

всинтаксисе

До сих пор мы рассматривали только те синтаксиче ские единицы, которые обладают фонологической формой, или означающим. Перейдем теперь к рассмотрению фоноло гически пустых, или нулевых единиц (их еще называют скры тыми или невыраженными). Эти единицы обладают значени ем (чаще всего) и селективными признаками (всегда), но не имеют означающего.

В морфологии при изучении словоизменительных кате горий лингвист часто сталкивается с выражением некоторо го значения категории при отсутствии означающего (т. е. зву ковой стороны знака) на том месте, где ожидается соответст вующая морфема. Так, в русском языке для обозначения род. п. мн. ч., наряду с ненулевыми морфами -ей и -ов/-ев, ис пользуется и нулевая морфа, ср. лошад-ей, гриб-ов, но рыб-Ø. Совершенно очевидно, что нулевая морфа здесь имеет то же значение род. п. мн. ч., что и соответствующие ненулевые морфы: она, правда, распределена с ними морфологически (по типам основ), но так же в русском языке друг с другом могут распределяться и ненулевые морфы.

Нулевые окончания имеют им. и вин. п. ед. ч. (дом-Ø, прошедшее время 3 л. ед. ч. некоторых глаголов (тек-Ø, мог-Ø), ед. ч. муж. р. в регулярных формах прошедшего вре мени (ходил-Ø), краткая форма ед. ч. муж. р. прилагательных и причастий (хорош-Ø, отвергнут-Ø). В английском языке нулевое окончание существительных означает ед. ч. (house-Ø Дом'), а в глаголе ввиду бедности морфологии нулевые окончания наблюдаются чаще, чем ненулевые, — они обо значают все лица и числа в презенсе, кроме 3 ед.; нулевым

269

Часть 1. Синтаксическое описание

является окончание инфинитива и субъюнктива: / demand that John leave-Ø 'Я требую, чтобы Джон уехал'. Подробнее о нулевых единицах в морфологии см., например, [Плунгян 2000: 84-86].

В синтаксисе также обнаруживаются нулевые единицы. Такая единица опознается по своему окружению, т. е. «ко роля играет свита»: синтаксический нуль сохраняет «вокруг себя все определенные его смыслом позиции других слово форм» [Всеволодова 2000: 22]. Точнее было бы, впрочем, сказать, что это не синтаксические единицы, а единицы сло варя (лексемы). Но поскольку они не могут быть произнесе ны, а только обнаруживают себя по косвенным признакам при анализе определенных конструкций, ими в большей сте пени занимаются исследователи грамматики, нежели лекси кологи. Большинство нулевых лексем являются местоиме ниями - они занимают в синтаксической структуре место фразовых, а не терминальных категорий. Лексемы, не явля ющиеся местоимениями, соответствуют терминальным кате гориям (см. главу II п. 3).

Ниже о нулевых единицах будет говориться как об объ ектах реально существующих, хотя и недоступных непосред ственному наблюдению. Однако читателю следует помнить, что в этом есть некоторая условность. В отличие от внешне выраженных единиц (фонем, морфем, слов и т. д.), без ко торых не может обойтись ни одно лингвистическое описа ние, нулевые единицы постулируются по решению исследо вателя, и многие лингвисты обходятся в своей работе без них. Описание, лишенное синтаксических нулей, всегда воз можно, но оно оказывается либо неполным, либо излишне громоздким.

1.1. Обнаружение подлежащего при инфинитиве

Обратимся вначале к инфинитивным конструкциям. В русском языке в инфинитивных оборотах выраженное под лежащее отсутствует, за исключением а) предикативных употреблений инфинитива с подлежащим в дат. п. (1) Оп равдываться мне не в чем; (2) Машине следовать за броне транспортером! (ср. в прошедшем времени (Г) Оправды ваться мне было не в чем) и б) более редких непредикатив-

270

Глава V. Синтаксические «невидимки»

ных инфинитивов с таким же подлежащим (2) Подвинься, чтобы и мне видеть; (3) Так называемые демократы хотели свободы... рыться бабушкам в мусорных бочках (интервью Г.И. Янаева, «Коммерсантъ», 18.08.2001). О том, почему в (1—3) есть основания выделять подлежащее в дат. п., см. в главе VI 2.4.

Обратимся к более обычному употреблению инфини тивных конструкций, когда они обозначают сентенциаль ные актанты, например (4) Он пригласил нас [проследовать в зал переговоров]', Пора [уходить]. Несмотря на то что под лежащее в таком инфинитивном обороте обычно не выра жено, есть серьезные основания считать, что оно там име ется.

В отечественной грамматической традиции невыра женное, но подразумеваемое подлежащее непредикативных оборотов принято называть субъектом. Поскольку, как будет показано ниже, по ряду важнейших грамматических призна ков «подлежащее» и «субъект» проявляют себя одинаково, для них требуется общее понятие, и в качестве такового удобнее использовать «подлежащее», чем «субъект». «Субъе ктом» называют также всякое существительное в косвенном падеже (и иногда даже слово другой части речи), которое чем-нибудь похоже на подлежащее; об этом употреблении термина см. в главе VI 2.5.

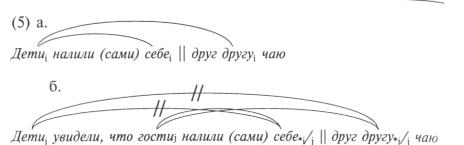

Аргумент 1. На наличие собственного подлежащего ин финитивного оборота указывает поведение возвратных и взаимных местоимений. Возвратные местоимения (рефлексивы) {сам) себя, свой и взаимное местоимение (реципрок) друг друга в русском языке (как и в большом числе других языков) отсылают к подлежащему той же минимальной (=наименьшей) клаузы, в которую входят сами, ср.

(5) а. Детщ налили {сами) себех || друг другух чаю и б. Дети увидели, что гости налили {сами) себе*{i/j || друг другуij/} чаю.

ИГ, к которой отсылает местоимение и которая определяет референцию этого местоимения, называется его антецеден том. Референциальные индексы i и j показывают, что в (5а) рефлексив и реципрок обозначает детей (референт i), а в (56) — только гостей (референт j), но никак не детей (*i). Если соединить дугой местоимение такого типа и его анте цедент, то окажется, что эта дуга не может пересечь грани цу клаузы (запрещенные зависимости обозначим с помо щью перечеркнутых дуг):

271

Часть 1. Синтаксическое описание

Дети увидели, что гости] налили (сами) себе*i/i \\ друг другу*/ чаю

Антецедентом рефлексивов (кроме некоторых особых случаев, о которых см. в главе VI 2.2.2) не может быть ника кая другая ИГ, кроме подлежащего: (6) а. Иван показал Ленеj

себяi/* на фотографии; б. Иван показал Ленеj свою *j фотогра

фию. В (6а) антецедентом себя может быть только подлежа щее Иван, но не косвенное дополнение Лене, т. е. (6а) не мо жет означать, что Иван показал на фотографии Лену. В (66) то же верно относительно притяжательного рефлексива свой — имеется в виду фотография Ивана, но никак не Лены.

Теперь рассмотрим поведение рефлексивов и реципрока в инфинитивном обороте. В предложениях (7) а. Яi разре

шил детямj [налить самим себе, чаю]; б. Яi разрешил детям7

[налить друг другу} чаю] и (8) Яi попросил Ивана} |

сходить за |

своим,/j фотоаппаратом рефлексивы и реципрок отсылают к |

|

косвенному дополнению детям (7) и к прямому дополнению |

|

Ивана (8). При этом н а р у ш а ю т с я с р а з у |

оба п р а |

в и л а употребления этих местоимений: во-первых, они от сылают к антецеденту, находящемуся в другой (главной) клаузе и, во-вторых, этим антецедентом оказывается не под лежащее. Первое нарушение при определенных условиях до пустимо для рефлексива (например, в одном из двух воз можных пониманий (8), обозначенного индексом i при рефлексиве своим, т. е.: 'Я попросил сходить за моим фотоаппа ратом'), но никогда — для реципрока (*попросили меня [сооб щить друг другу]). Нарушение второго типа, наоборот, допу стимо для реципрока (извещал ихi друг о друге), но никогда — для рефлексива (*извещал ихi о себе).

Эта трудность будет преодолена, если принять, что подлежащее в инфинитивном обороте есть, хотя оно не вы ражено, и именно это подлежащее является антецедентом рефлексива и реципрока, находящихся в том же инфинитив ном обороте. Обозначим подлежащее инфинитива через 0:

272

Глава V. Синтаксические «невидимки»

Двузначный пример (11), взятый из кроссворда (загаданное реше ние — «лорнет»), который при втором понимании ('позволяют своему об ладателю сохранять выдержку') также показывает наличие нулевого под лежащего при инфинитиве: рефлексив не может быть употреблен без ан тецедента, а антецедент в главной клаузе отсутствует (или также нулевой):

(И)

Очкщ, которые позволяют [0j держать себя в руках].

Аргумент 2. На наличие нулевого подлежащего указы вает и поведение составных именных сказуемых в инфини тивных оборотах. Именная часть сказуемого, выраженная существительным или прилагательным в именительном или творительном падеже, согласуется с подлежащим по числу и (прилагательные) по роду: (12) Сад будет красивый \\ краси вым; (13) а. Я стану \\ буду врачом; б. Мы станем \\ будем вра нами. Такое согласование может иметь место только между подлежащим и его собственным сказуемым, но никак не ме жду подлежащим и сказуемым, принадлежащим к разным клаузам, например, (14) а. Хорошо, если ты станешь канди датом наук, но б. *Хорош, если ты станешь... В главе VII мы узнаем, что согласование крайне редко происходит через границу клаузы, т. е. согласующееся слово (мишень) и то, с которым оно согласуется, (контролер) в норме должны на ходиться в одной и той же клаузе (принцип л о к а л ь н о с т и согласования).

Рассмотрим теперь предложение с инфинитивным обо ротом: (15) Петр I велел дворянам [стать европейцами]. Если не признавать, что в инфинитивном обороте есть собствен ное подлежащее, именная часть сказуемого нарушит сразу

273