Пермский государственный технический университет

Кафедра “Безопасность жизнедеятельности”

В.А. Трефилов

Дисциплина “Безопасность жизнедеятельности”

Лекция № 3

Безопасность человека

г.Пермь, 2005

Тема № 3 Безопасность человека

Цель лекции – изучить источники опасности природы, собственные свойства человека, математическую модель развития опасности.

Учебные вопросы:

Источники опасности природы

Состояние безопасности и “собственные” свойства человека

Модель развития опасности

Необходимые и достаточные условия изменения состояния безопасности человека

Изменение параметров источников опасности

Литература

[1.1]

Самостоятельное изучение

Надежности человека как звена сложной технической системы [1.3], с.81-88

Психология в проблеме безопасности [1.3], с. 55-80

1. Источники опасности природы

Для человека опасность представляют не только технические средства, но и природа. Поэтому, пользуясь тем же анализом, что может быть повреждено у человека, который проведен в предыдущей главе, определим источники опасности (опасные и вредные факторы) природы. Поскольку температуру, влажность, давление и подвижность воздуха отнесены к производственным факторам, они не входят в источники опасности природной среды. исходя из этого, источниками опасности природы определим:

- осадки (дождь, снег),

- молния,

- вода (река, море, океан),

- лес,

- растения,

- солнечная радиация,

- лед,

- движение грунта.

Все эти источники опасности имеют те же параметры, что и источники опасности от техники.

2. Состояние безопасности и “собственные” свойства человека

В лекции модель системы безопасности включает уравнение состояния человека:

CЧ = F2 [{SЧ}, CT, CE, CJ, CY]. (3.1)

Исключим пока из рассмотрения влияние информации и управления. Обозначим показатель безопасности техники Вт, а показатель безопасности среды ВЕ. тогда (3.1) можно представить следующим образом:

CЧ = [BT + ΔBT{SЧT} + BE + ΔBE{SЧE} + ΔBT(E) + ΔBE(T)], (3.2)

где: ΔBT{SЧT} - изменение показателя безопасности техники от «собственных» свойств человека,

ΔBE{SЧE} - изменение показателя безопасности среды от «собственных» свойств человека,

ΔBT(E) - изменение показателя безопасности техники от влияния среды,

ΔBE(T)]- изменение показателя безопасности среды от влияния техники.

Рассмотрение показателей безопасности техники Вт и среды ВЕ предстоит в следующих главах.. Сейчас рассмотрим “собственные” свойства безопасности человека, под которым будем понимать свойства человека, обеспечивающие его безопасность.

Такими свойствами являются:

- обученность практическим навыкам правильной и безопасной работы,

- дисциплинированность,

- выносливость,

- прочность скелета,

- электрическое сопротивление кожи человека,

- невосприимчивость к химическим веществам,

- невосприимчивость к холоду,

- невосприимчивость к изменению атмосферного давлению,

- устойчивость к радиации,

- невосприимчивость к электромагнитным полям.

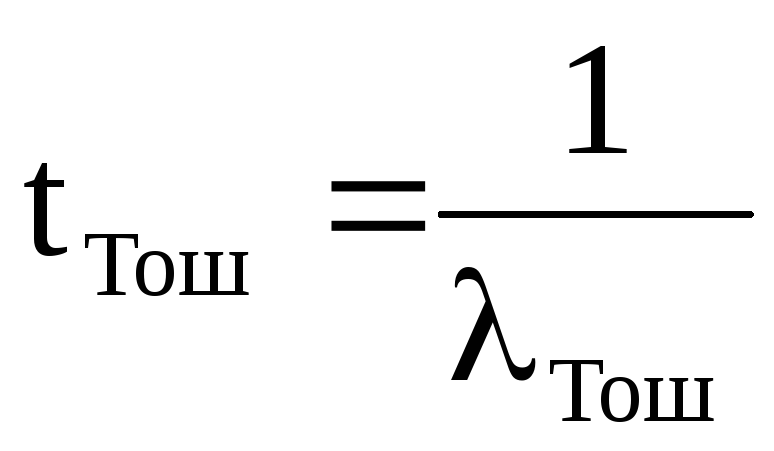

Первые три свойства

можно сгруппировать показателем

отсутствия ошибок как вероятность

отсутствия ошибки, через которую выходим

на интенсивность ошибки λош,

а через

этот параметр – на среднее время между

ошибками

Для конкретного рабочего места выбираются

Р необходимых “собственных” свойств

человека. Тогда

Для конкретного рабочего места выбираются

Р необходимых “собственных” свойств

человека. Тогда

![]() , (3.3)

, (3.3)

где:

![]() ,

,

![]() -

коэффициент влияния

-

коэффициент влияния ![]() свойства на

показатель безопасности техники,

свойства на

показатель безопасности техники,

![]() - отклонения

показателя свойств от расчетных,

полученных в медицинских исследованиях.

- отклонения

показателя свойств от расчетных,

полученных в медицинских исследованиях.

Рассмотрим «собственные» свойства человека относительно природы. Такими свойствами могут служить:

обученность правилам поведения в природных условиях,

умение плавать,

устойчивость к солнечной радиации,

устойчивость к аллергенам.

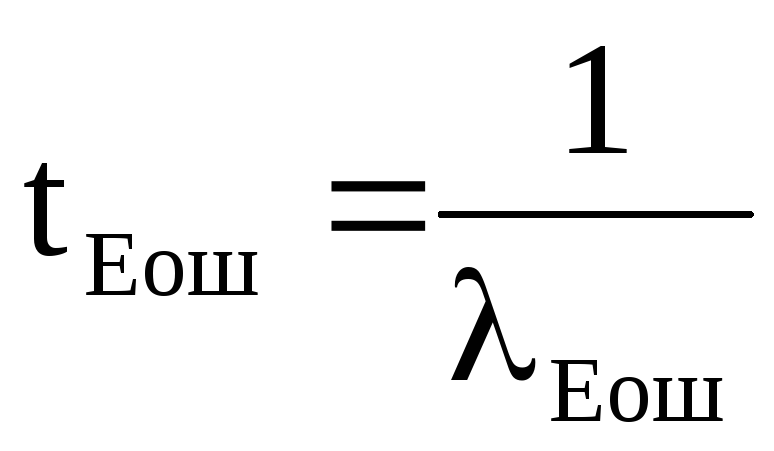

Первые два свойства

относятся к безошибочности и оцениваются

также временем между двумя ошибками .

.

![]() , (3.4)

, (3.4)

где: ![]() ,

,

![]() - коэффициент

влияния

- коэффициент

влияния ![]() свойства на показатель безопасности

природы.

свойства на показатель безопасности

природы.

Очень интересными

являются показатели безопасности

техники при влиянии природы ![]() и показатели безопасности природы при

влиянии техники

и показатели безопасности природы при

влиянии техники ![]() .

.

Обозначим источники

опасности природы ![]() ,

,

![]() .

Причем очевидно, что существует обратное

воздействие некоторых факторов техники

через природу вновь на технику. Это,

например, загрязнение атмосферы, воды,

грунта химическими соединениями, которые

затем воздействуют на технику, в виде

«кислотного» дождя, «кислотной» пыли

и т.п. Тогда:

.

Причем очевидно, что существует обратное

воздействие некоторых факторов техники

через природу вновь на технику. Это,

например, загрязнение атмосферы, воды,

грунта химическими соединениями, которые

затем воздействуют на технику, в виде

«кислотного» дождя, «кислотной» пыли

и т.п. Тогда:

![]() , (3.5)

, (3.5)

![]() . (3.6)

. (3.6)