Литература по Основам грунтоведения / Ананьев_Потапов_Инженерная Геология

.pdf

В последние годы для хозяйственно-питьевого водоснабжения начинают использовать также солоноватые и соленые подземные воды после их искусственного опреснения.

Технические воды — это воды, которые используют в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Требования к подземным техническим водам отражают специфику того или иного вида производства.

Промышленные воды содержат в растворе полезные элементы (бром,

йод и др.) в количестве, имеющем промышленное значение. Обычно они залегают в зоне весьма замедленного водообмена, минерализация их высокая

(от 20 до 600 г/л), состав хлоридно-натриевый, температура нередко достигает 60—80 °С.

Эксплуатация промышленных вод с целью добычи йода и брома рентабельна лишь при глубине залегания вод не более 3 км, уровне воды в скважине не ниже 200 м, количестве извлекаемой воды в сутки не менее 200

м3.

Минеральными называют подземные воды, которые имеют повы-

шенное содержание биологически активных микрокомпонентов, газов,

радиоактивных элементов и т. д. Они выходят на поверхность земли источниками или вскрываются буровыми скважинами.

Термальные подземные воды имеют температуру более 37 °С. Они залегают повсеместно на глубинах от нескольких десятков и сотен метров (в

горно-складчатых районах) до нескольких километров (на платформах).

По трещинам термальные воды часто выходят на поверхность земли,

образуя горячие источники с температурой до 100 °С (Камчатка, Кавказ).

Запасы этих вод в земной коре очень большие и их активно используют для теплофикации городов и энергетических целей, например, на Камчатке

(Паужетская геотермальная станция).

ГЛАВА 15

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

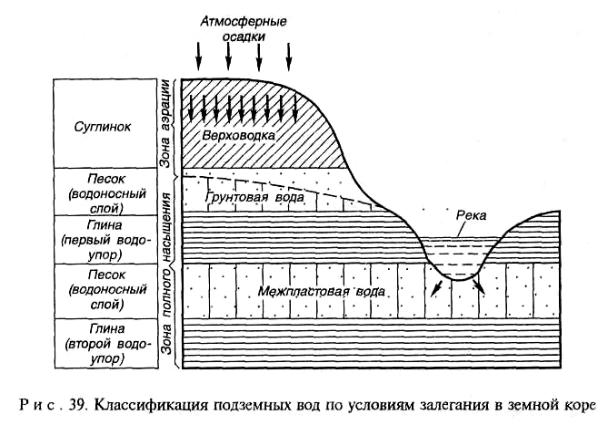

Вэтой главе дается описание подземных вод по условиям их залегания

вземной коре верховодок, грунтовых, межпластовых и некоторых других вод. При этом следует сказать, что верхняя часть земной коры в зависимости от степени насыщения водой пор горных пород дедщся_на двезоны:

верхнюю — зону аэрации и нижнюю — зону насыщения. На рис. 39, было показано, как располагаются "основные "подземные воды в земле. Это фактически показатель классификации подземных вод по условиям залегания.

Зона аэрации расположена между поверхностью земли и уровнем фунтовых вод. В этой зоне, непосредственно связанной с атмосферой и почвенным покровом, наблюдается просачивание атмосферных осадков из поверхностных вод вглубь, в сторону зоны насыщения. Поры горных пород в зоне аэрации лишь частично заполнены водой, остальная часть их занята воздухом. Зона аэрации играет важную роль в формировании подземных вод.

Мощность, т. е. толщина зоны аэрации колеблется от нуля в заболоченных низинах до нескольких сотен метров в горных районах с сильно расчлененным рельефом.

Непосредственно над поверхностью подземных вод располагается зона

повышенной влажности — капиллярная кайма.

Зона насыщения горных пород расположена ниже уровня грунтовых вод. В этой зоне все поры, трещины, каверны и другие пустоты заполнены гравитационной водой.

Подземные воды в зоне насыщения циркулируют в виде верховодок,

грунтовых, артезианских, трещинных и вод вечной мерзлоты.

Верховодки — это временные скопления подземных вод в зоне аэрации. Верховодки образуются над случайными водоупорами (или полуводоупорами), которыми могут быть линзы глин и суглинков в песке,

прослойки более плотных пород. При инфильтрации вода временно задерживается и' образует сводообразные водоносные горизонты. Чаще всего это бывает связано с периодом обильного снеготаяния, периодом дождей В остальное время вода верховодок испаряется или просачивается в нижележащие грунтовые воды

Другой особенностью верховодок является возможность их обра-

зования даже при отсутствии в зоне аэрации каких-либо водоупорных пропластков Например, в толщу суглинков обильно поступает вода, но вследствие низкой водопроницаемости просачивание происходит замедленно и в верхней части толщи образуется верховодка. Через некоторое время эта вода рассасывается

В целом для верховодок характерно' временный, чаще сезонный характер, небольшая площадь распространения, малая мощность и безнапорность В легко водопроницаемых породах, например, песках,

верховодки возникают сравнительно редко. Для них наиболее типичны различные суглинки и лессовые породы.

Верховодки представляют значительную опасность для строительства Залегая в пределах подземных частей зданий и сооружений (подвалы,

котельные и др), они могут вызвать их подтопление, если заранее не были предусмотрены дренирование или гидроизоляция В последнее время в результате значительных утечек воды (водопровод, бассейны и др.) отмечено

появление горизонтов верховодок на территориях промышленных объектов и новых жилых районов, расположенных в зоне распространения лессовых пород. Это представляет серьезную опасность, так как грунты оснований снижают свою устойчивость, затрудняется эксплуатация зданий и сооружений

При инженерно-геологических изысканиях, проводимых в сухое время года, верховодка не всегда обнаруживается Поэтому ее появление для строителей может быть неожиданным

Грунтовые воды. Грунтовыми называют постоянные во времени и значительные по площади распространения горизонты подземных вод,

залегающие на первом от поверхности водоупоре Они характеризуются рядом признаков.

1 Грунтовые воды имеют свободную поверхность, т е сверху они не перекрыты водоупорными слоями Свободная поверхность грунтовых вод называется зеркалом (в разрезе уровень). Положение зеркала в какой-то мере отвечает рельефу данной местности Глубина залегания уровня от поверхности различна—от 1 до 50 м и более. Положение уровня по ряду причин непостоянно Водоупор, на котором лежит водоносный слой,

называют ложем, а расстояние от водоупора до уровня подземных вод — мощностью водоносного слоя (рис. 40).

Грунтовые воды в силу наличия свободной поверхности безнапор-ны Иногда они могут проявить так называемый местный напор, связанный с залеганием линзы глины в уровне зеркала (рис 41)

2 Питание грунтовых вод происходит главным образом за счет атмосферных осадков, а также поступления воды из поверхностных водоемов и рек Территория, на которой происходит питание, ориентировочно совпадает с площадью распространения фунтовых вод. Грунтовая вода открыта для проникновения в нее поверхностных вод, что приводит к изменению ее состава во времени и нередко к загрязнению различными вредными примесями.

3. Грунтовые воды находятся в непрерывном движении и, как правило,

образуют потоки, которые направлены в сторону общего уклона водоупора.

В отдельных случаях их залегание имеет форму грунтовых бассейнов (рис. 42), т. е. вода находится в неподвижном состоянии. Грунтовые потоки нередко выходят на поверхность, образуя родники или создавая локальную по площади заболоченность.

4. Количество, качество и глубина залегания грунтовых вод зависят от

геологических условий местности и климатических факторов. Зеркало грунтовых вод в целом в какой-то мере копирует рельеф земной поверхности в пределах их расположения. По степени минерализации воды преимущественно пресные, реже солоноватые и соленые, состав гидрокарбонатно-кальциевый, сульфатный и сульфатно-хлоридный.

Грунтовые воды имеют практически повсеместное распространение. В

площадном распределении фунтовых вод имеется определенная зональность Выделяют следующие четыре зоны.

Грунтовые воды речных долин. Глубина залегания изменяется от 1 см до 10—15 м. Вода залегает в аллювиальных отложениях, слабо ми-

нерализована, широко используется для водоснабжения.

Грунтовые воды ледниковых отложений. На европейской территории России ледниковые отложения представлены разнообразными обломочными породами, среди которых много

водоносных слоев. Вода обильная, слабо минерализованная, широко используется для водоснабжения.

Грунтовые воды полупустынь и пустынь. Это районы с малым количеством атмосферных осадков (до 200 мм в год) и значительным испарением. Воды обычно мало, залегает она глубоко и имеет высокую минерализацию.

Грунтовые воды горных областей. В этих районах выпадает много

атмосферных осадков, часть которых проникает в выветрелые и тре-

щиноватые породы. Наибольшее количество грунтовых вод хорошего качества скапливается в отложениях предгорных наклонных равнин. Эта вода широко используется для водоснабжения.

Среди зональных располагаются незональные фунтовые воды, на-

пример, болотные, карстовые и др. Большими аккумуляторами атмосферных осадков, паводковых и других вод являются болота. Уровень грунтовых вод в болотах всегда совпадает с поверхностью земли, что собственно и обусловливает заболоченность местности.

В практике строительства чаще всего приходится встречаться именно с грунтовыми водами. Они создают большие трудности при производстве строительных работ (заливают котлованы, траншеи и т. д.) и мешают нормально эксплуатировать здания и сооружения.

Карты поверхности грунтовых вод (карты гидроизогипс). Для выяв-

ления характера поверхности (зеркала) грунтовых вод составляют карты гидроизогипс (рис. 43). Гидроизогипсами называют линии, соединяющие точки с одинаковыми абсолютными или относительными отметками уровней грунтовых вод. Эти линии аналогичны горизонталям рельефа местности и подобно им отражают рельеф зеркала вод. Карты гидроизогипс необходимы при решении задач, связанных с проектированием водозаборов подземных вод, борьбой с подтоплением территории и др. Для построения карты гидроизогипс замеряют уровни грунтовых вод в скважинах, расположенных обычно по сетке. Замеры

f уровней воды должны быть единовременными. Абсолютные отметки уровня подземных вод Лв в скважинах определяют по формуле

где йп.з — аосолютная отметка поверхности земли; h —глубина залегания подземных вод от поверхности земли, м. Полученные абсолютные отметки надписывают над каждой скважиной и затем методом интерполяции строят гидроизогипсы. Сечение гидроизо-гипс (частоту их заложения)

выбирают в зависимости от масштаба карты и густоты расположения точек замера от 0,5 до 10,0 м, чаще 0,5; 1,0 \ 2,0 м. С помощью карты гидроизогипс

(совмещенной с топографическое картой) можно выяснить направление и узнать скорость движенш грунтового потока в любой точке, а также можно определить глубин; залегания фунтовых вод (по разности отметок горизонталей и гидро йзогипс). Карта гидроизогипс позволяет установить характер связи грунтовьс вод с поверхностными водами (реки, каналы,

водохранилища). Эп воды могут питать грунтовые воды или, наоборот,

подземная вод; пополняет эти водоемы. Это необходимо знать при определенш водопритоков к водозаборам.

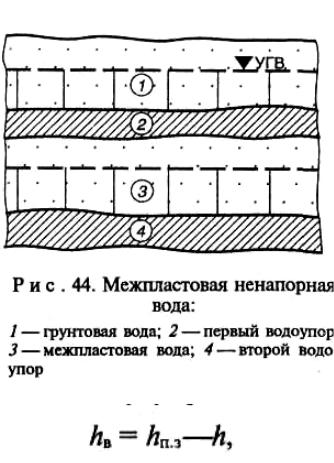

Межпластовые подземные воды. Эти воды располагаются в водо носньгх горизонтах между водоупорами. Они бывают ненапорными i

напорными (артезианскими).

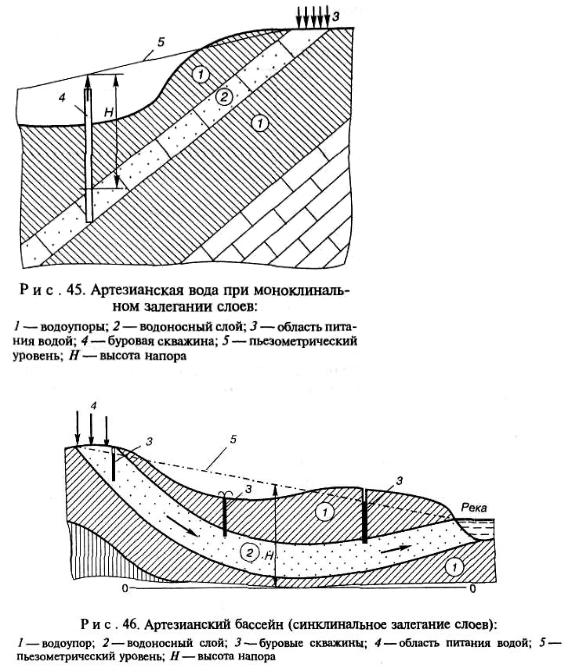

Межпластовые ненапорные воды встречаются сравнительно редко Они связаны с горизонтально залегающими водоносными слоями заполненными водой полностью или частично (рис. 44). • Напорные (артезианские) воды связаны с залеганием водоносны слоев в виде синклиналей или моноклиналей (рис. 45 и 46). Площад! распространения напорных

водоносных горизонтов называют артези ' анским бассейном.

Отдельные части водоносных слоев залегают на различных высот ных отметках, что и создает напор подземных вод. Напорных подзем ных горизонтов может быть несколько. Каждый из них имеет облает ' питания там, где водоносные слои выходят на поверхность и имею высокие отметки.

Область питания, как правило, не совпадает площадью распространения

межпластовых вод.

Напорность вод характеризуется пьезометрическим уровнем. Вы сотное положение уровня связано с характером залегания водоносных слоев.

Он может быть выше поверхности земли или быть ниже ее. В первом случае,

выходя через буровые скважины, вода фонтанирует, во втором —

поднимается лишь до пьезометрического уровня.

Многие артезианские бассейны, например Доно-Донецкая впадина,

занимают огромные площади, содержат ряд; водоносных горизонтов,

являются важным источником питьевой и технической воды, обладают большой водообильностью, воды обычно хорошего качества.

Напорные воды встречаются не только в слоях, залегающих между двумя водоупорами, но и в массивах скальных, трещиноватых пород

(трещиноватые воды), а также в карстовых пустотах (карстовые воды) и в вечной мерзлоте.

Артезианские воды обычно залегают на большой глубине и при-