Литература по Основам грунтоведения / Ананьев_Потапов_Инженерная Геология

.pdfлетним наблюдениям вода не поднималась;

• меженный горизонт — низкий уровень воды.

На береговом участке поймы, вдоль русла, часто образуется при-

русловый вал, сложенный песком. Поверхность центральной части поймы содержит протоки, старицы, озера, старые прирусловые валы.

Террасы — уступы на склонах долин рек. Террасы бывают поперечные и продольные. Поперечные располагаются поперек рек долины и порождают водопады. Их появление связано с пересечением рекой пород различной прочности. Мягкие породы размываются быстро, между ними и твердыми породами образуется уступ высотой от нескольких до десятков метров. Вода падает с уступа (порога) и продолжает разрушать мягкие породы. Примером могут служить пороги на р. Ангаре и др.

Продольные террасы располагаются вдоль склонов долин в виде горизонтальных или почти горизонтальных площадок. Их называют надпойменными. При паводках они не заливаются водой. Каждая над-

пойменная терраса в свое время была поймой. Дальнейшее углубление дна долины поднимает надпойменные террасы все выше и выше.

Отсчет надпойменным террасам ведут снизу вверх (I — надпойменная,

II — надпойменная и т. д.). Общее количество бывает различным: в долинах равнинных рек до 3—4, горных рек —значительно больше. Известны случаи,

когда долины горных рек имеют до 10—15 надпойменных террас. Долина р.

Дон у г. Ростова имеет 5 террас, долина р. Кубани у г. Черкасска —до 14.

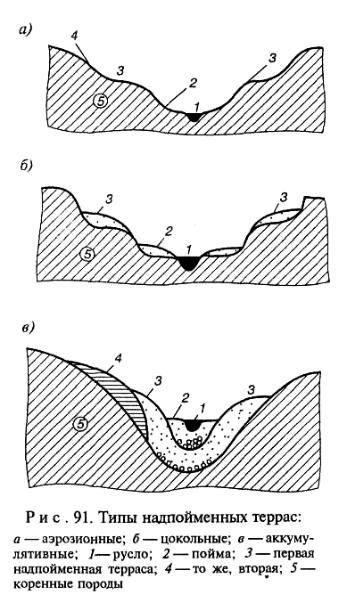

Каждая терраса измеряется высотой и шириной. Высота колеблется от метров до десятков метров, ширина — от десятков метров до десятков километров. Продольные террасы по слагающему их материалу подразделяют на эрозионные, цокольные и аккумулятивные (аллювиальные) (рис. 91).

Эрозионные террасы вымываются рекой в коренных породах долины и возникают на первых стадиях развития реки (чаще горной) или в ее верхнем течении. Эрозионные террасы, перекрытые маломощным аллювием,

называют цокольными. Аккумулятивные террасы полностью сложены из аллювиального материала и наиболее типичны долинам равнинных рек.

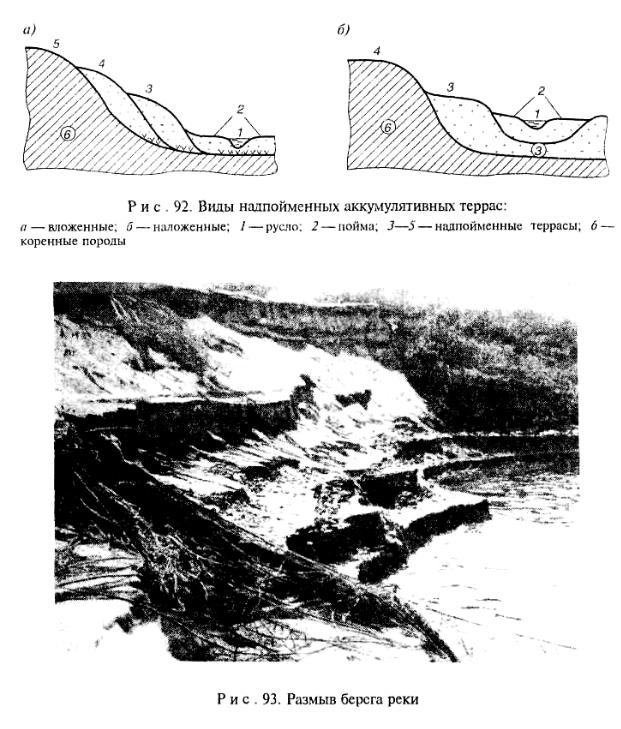

Аккумулятивные террасы подразделяют на вложенные и наложенные

(рис. 92). Долины с вложенными террасами формируются следующим образом. Вначале река образует долину в коренных породах. Далее в процессе старения река заполняет свою долину аллювиальными наносами.

Новое усиление эрозионной деятельности углубляет дно долины, но уже в ранее отложившемся аллювии. Часть аллювия, прислоненная к коренному

склону, сохраняется в виде надпойменных террас. Последующие циклы накопления на носов дают новые надпойменные террасы, причем каждая последующая по возрасту оказывается моложе предыдущей. Это видно по рис. 91, где третья терраса моложе четвертой террасы.

Наложенные террасы образуются несколько иначе (рис. 92, б).

Усиление эрозионной деятельности приводит лишь к частичному размыву ранее отложившегося аллювия. Аккумуляция новых наносов происходит поверх более древних аллювиальных отложений.

Геологическое строение речных долин имеет важное значение при инженерно-геологической их оценке в строительных целях. Наиболее благоприятными в этом отношении являются террасы эрозионные.

Значительно сложнее решаются вопросы строительства на аккулятив-ных наносах.

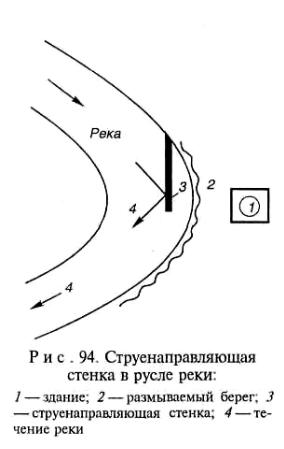

Борьба с эрозией рек. Для зданий и сооружений, расположенных в речных долинах, подмыв берегов, в том числе и древних террас, и

углубление дна реки представляет значительную опасность. Это приводит к обрушению берегов, сокращению строительных площадок, появлению обвалов, оползней и другим нежелательным явлениям (рис.93).

Скорость размыва берегов, сложенных рыхлыми породами, может быть значительной Так, р. Кубань ниже г. Краснодара в отдельных случаях размывала лессовый берег со скоростью до 20 м в год

С боковой эрозией борются укреплением берегов с регулированием течения реки. В зависимости от геологического строения берега, характера и места размыва укрепление проводят устройством набережных, подпорными стенками, свободной наброской бутового камня или в фашинных тюфяках,

укладкой железобетонных плит и т. д.

. В состав аллювия входят глыбы, валуны, галечник, гравий, пески,

суглинки, глины, илы, органический материал. Там, где течения наиболее сильные, например горные реки, преобладает крупноблочный материал. Для равнинных рек свойственны пески и более мелкозернистые осадки.

По характеру осадков и месту их накопления речные отложения разделяют на дельтовые, русловые, пойменные и старинные.

В дельтах накапливаются песчано-глинистые осадки. Материал,

который откладывается в руслах рек, называют русловым аллювием. В его состав входят пески и более грубые обломки — галечник, гравий, валуны.

Пойменный аллювий откладывается в период паводка и представляет собой суглинки различного состава, глины и мелкозернистые пески. Отложения

поймы обычно обогащены органическим материалом. Старинный аллювий формируется на дне стариц, на которых откладываются илы со значительным количеством органических веществ. В период паводка в старицы поступает тонкозернистый песок, который, смешиваясь с илом, образует илистые пески. Характерной формой залегания старичных отложений является линза.

В основании толщ аллювия обычно залегают отложения, отлича-

ющиеся от покрывающих их толщ крупнозернистостью (галечники, гравий,

крупнозернистые пески).

В пределах речных долин могут залегать отложения неаллювиального характера. К их числу относят делювий, конусы выноса пролю-виальных наносов и эоловые накопления.

Речные долины служат местом активной производственной дея-

тельности человека. В связи с этим аллювиальные отложения зачастую попадают в сферу строительных работ. К оценке аллювиальных отложений,

как оснований, следует подходить дифференцированно, исходя из того, что существуют три разных типа грунтов —русловые, пойменные и старичные.

В речных долинах, на поймах и надпойменных террасах часто приходится строить крупные здания и сооружения, передающие зна-

чительные нагрузки на грунт. Примером могут служить элеваторы, речные вокзалы, различные портовые сооружения и др. В качестве оснований для них принимают древний уплотненный аллювий аккумулятивных террас и русловые отложения, так как русловой аллювий, представленный крупными обломками и песком, способен выдерживать тяжелые сооружения. Русловые отложения в долинах крупных рек служат хорошим основанием для мостовых переходов. В случаях, когда русловой аллювий перекрывается пойменными и старичными отложениями, используют свайные фундаменты.

Древний пойменный аллювий в виде суглинков и глин твердой консистенции является хорошим основанием. Однако следует иметь в виду,

что на древних террасах аллювиальные суглинки часто имеют ззо

лессовидный облик и могут обладать просадочными свойствами. В

этом случае строительство следует вести как на лессовых просадочных грунтах.

Современный пойменный аллювий обладает высокой влажностью,

либо вообще находится в водонасыщенном состоянии с низкой несущей способностью. Суглинки и глины легко переходят в пластичное и даже текучее состояние.

Наиболее слабыми из аллювиальных отложений являются иловатые старичные. При строительстве между подошвой фундамента и иловатым грунтом применяют песчаные подушки или свайные фундаменты.

Следует учитывать и такую характерную особенность аллювиальных отложений, как многослойность их толщ с наличием линз и пропла-стков.

Слои и прослои под нагрузкой могут обладать различной сжимаемостью, что значительно усложняет расчет осадки сооружений. Особенно большая опасность угрожает зданию, если его фундамент в разных своих частях опирается на грунты с различной сжимаемостью. С аллювиальными отложениями связаны такие явления, как плывун-ность песчаных и набухание глинистых грунтов.

ГЛАВА 24 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРЯ

Море — это одна из главных геологических сил, преобразующих облик Земли. Площадь морей и океанов в 2,4 раза больше площади суши. В

морских бассейнах, как обычно именуют моря и океаны, протекают сложные процессы энергичного разрушения, перемещения продуктов разрушения,

отложения осадков и формирования из них различных осадочных горных пород.

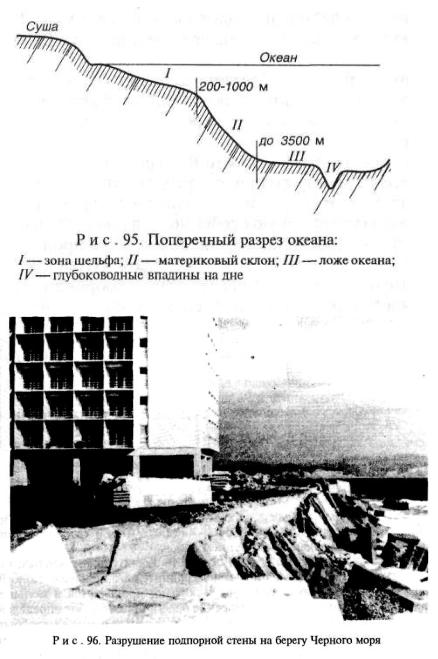

Эти процессы наиболее интенсивно проявляются в прибрежной мелководной зоне (0—200 м) — зоне шельфа, которая окаймляет сушу полосой различной ширины и представляет собой подводное продолжение континентов (рис. 95). Площадь шельфа составляет 7,6 % площади морей и океанов.

На глубине от 200 до 2000 м располагается материковый склон, от 2000

до 6000 м — океаническое ложе и более 6000 м — глубоководные впадины.

На глубине свыше 200 м волнения, происходящие на поверхности воды, не сказываются на донных отложениях. Дневной свет сюда не проникает. Эта глубина является пределом распространения донных растительных организмов.

В прибрежной зоне морские осадки (обломочные горные породы)

формируются как за счет продуктов разрушения берегов, так и за счет привноса материала ветром и особенно реками. В морях обитают многочисленные организмы, имеющие твердые скелеты (раковины)

Сила удара морской волны довольно значительна. Во время больших бурь волны способны перекатывать глыбы пород массой в 30—40 т на расстояние до 10—20 м. При ударе по отвесным берегам волны иногда

поднимаются на высоту до 20 м.

С глубиной действие волн ослабляется. Волновые движения в море прекращаются на глубинах, равных примерно половине длины волны, т. е.

расстоянию между двумя соседними гребнями.

Морские берега в результате подмыва разрушаются от волн с различной скоростью от сантиметров до нескольких метров в год. Так, в

районе Сочи — 4 м/год, глинистые невысокие берега побережья Азовского моря —до 12 м/год. На скорость подмыва влияет ряд факторов. Наиболее медленно разрушение протекает на участках берегов, сложенных скальными породами типа гранита, гнейса и др. Быстрее всего разрушаются берега,

сложенные рыхлыми осадочными отложениями (суглинок и др.).

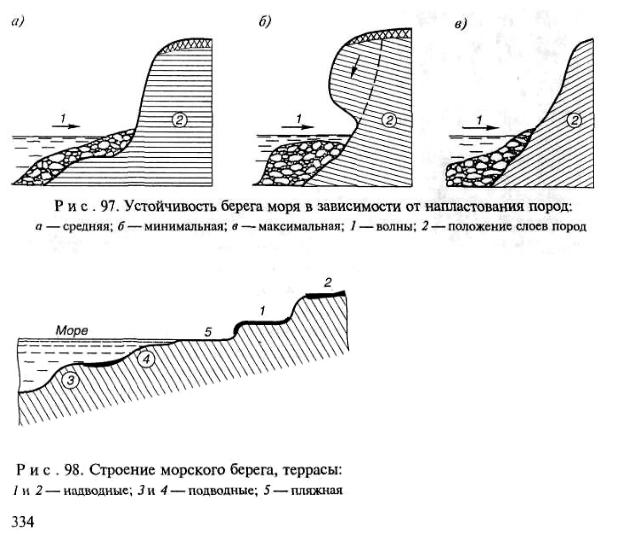

Существенное значение имеет характер напластования (рис. 97). Так,

наиболее быстро разрушаются берега, сложенные породами с пологим углом падения от моря, и менее быстро — с пологим углом падения в сторону моря.

В этом случае волны скользят по поверхности слоев, причиняя им незначительные разрушения. Правда, в случае глинистых пород такое залегание слоев нередко приводит к образованию оползней, как, например,

на Черноморском побережье в районе Сочи — Туапсе. Достаточно устойчивы берега с горизонтальным залеганием слоев.

Разрушительная работа волн особенно значительна у крутых, об-

рывистых берегов, где глубина моря сравнительно большая. Пологие берега гасят ударную силу волны и абразия проявляется в меньшей степени. В

результате абразии морские берега приобретают определенные очертания в плане и разрезе. Линия берега в плане может быть сильно изрезанной или сохраняет более или менее плавные очертания.

В результате абразии на берегах образуются волноприбойные террасы

(рис. 98). В одних случаях эти террасы могут быть сложены коренными породами, в других—морскими отложениями (аккумулятивные). В силу колебания уровня моря или, иначе говоря, вертикальных тектонических колебаний прибрежной территории морские террасы могут располагаться выше пляжа или находиться под водой. Террасы выше Пляжа показывают поднятие берега и отступление береговой линии в сторону моря. Такие террасы называют морскими. Подводные террасы свидетельствуют о наступлении моря и опускании берега ниже уровня воды. Пляжем обычно называют часть берега, которая перекрывается максимальной волной или приливом. При наличии пляжа шириной более 20 м энергия волн гасится в его пределах. Разрушение коренного берега выше пляжа не происходит. При отсутствии пляжа берег будет разрушаться наиболее интенсивно. Кроме механического разрушения морская вода оказывает химическое воздействие.

Она растворяет породы и строительные материалы. Значительное