Литература по Основам грунтоведения / Ананьев_Потапов_Инженерная Геология

.pdfполосы за один сезон бывает: для лессовых пород — до 8 м и более; в

различных песках —2 м; в глинистых породах —до 1 м. Скорость волновой переработки берегов, сложенных коренными скальными породами, часто не имеет практического значения.

Водохранилища в большинстве случаев создают подпор грунтовым водам, и подземные воды оказывают дополнительное воздействие на склоны.

Появляются оползни, обвалы. Все эти процессы проходят особенно интенсивно при быстром спаде уровня воды в водохранилище. Возможны также случаи заболачивания берегов или образования солончаков.

Для проектирования строительных объектов инженерно-геологические исследования должны обоснованно дать прогноз переработки берегов водохранилищ. При прогнозе оценивают: ширину полосы возможного размыва берега, интенсивность процесса переработки берега, т. е. ширину береговой полосы, которая будет размыта за 1 год, 10 лет, 20 лет и т. д.

В водохранилищах у берегов накапливаются осадки обломочного характера. К ним примешивается материал конусов выноса оврагов,

дельтовых отложений рек, впадающих в водохранилище, делювиаль-но-

пролювиальные осадки. На дне водохранилищ откладывается материал,

который приносит с собой вода главного русла реки (глины, суглинки, илы и т. д.).

В зону переработки берегов нередко попадают здания, сооружения,

сельскохозяйственные угодья. В этом случае их необходимо переносить в безопасное место или ограждать от влияния волн, разрушающих берег. Так,

чтобы оградить ряд предприятий и жилых домов от разрушения в г. Саратове пришлось крепить берег на протяжении 5 км. Для •]> объектов нового строительства устанавливается безопасная граница ■ возможного их приближения к берегу.

Существует ряд мер, которые позволяют активно бороться с пере-,

работкой берегов водохранилищ. За основу берут расчетные схемы, :

позволяющие прогнозировать характер переработки берегов. На основе этого

разрабатывают защитные мероприятия, направленные против постоянных и временных подтоплений, повышения уровня грунтовых вод и переработки берегов водохранилищ.

Против переработки берегов водохранилищ можно применять те же сооружения, что и в борьбе с абразией морей и озер. Однако буны и волноломы выполняют хорошо свою роль лишь при небольших| колебаниях уровня, а в водохранилищах они значительны вследствие периодической сработки горизонта воды. Поэтому для защиты берега и дамб обвалования лучше применять различного рода покрытия из камня, железобетонных плит,

асфальта, геосинтетических материалов.

Переработка берегов по данным наблюдениям на Цимлянском и других водохранилищах наиболее интенсивно проходит в первые 2—3 года, когда берег продвигается до 20—50 м в год. Далее этот процесс постепенно затухает.

Для выбора типа одежды покрытия большое значение имеет прогноз времени затухания процесса переработки. Например, асфальтовые покрытия следует применять в местах, где переработка берегов будет развиваться в ближайшее десятилетие. Каменные покрытия надежны и долговечны.

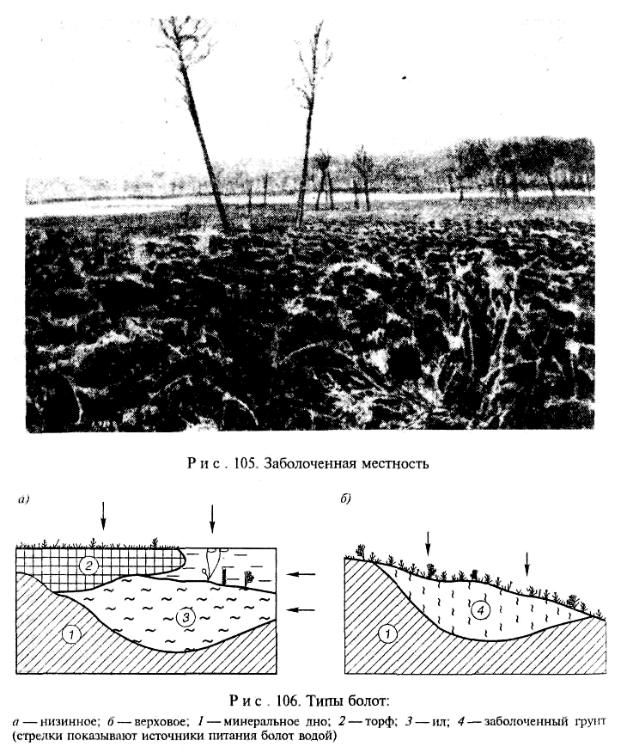

Основным их достоинством является приспособляемость к деформациям откоса, но главный недостаток — трудоемкость работ. Железобетонные покрытия отличаются большей надежностью. Болота. Избыточно увлажненные участки земной поверхности с развитой на них специфической растительностью называют болотами (рис. 105). В России болота наиболее широко развиты в северных „ районах страны — Сибири. Болота более свойственны берегам рек, | старицам, побережьям озер, вечной мерзлоте.

По происхождению, т. е. по условиям питания водой, болота j

подразделяют на низинные, верховые и переходные (рис. 106). Низинные болота питаются грунтовой, частично речной или озерной водой, а также дождевыми и талыми водами. Для верховых болот в основным поставщиком воды являются атмосферные осадки и талые воды. Болота переходного типа

имеют смешанное питание.

В соответствии с условиями питания водой низинные болота образуются заторфовыванием водоемов, а верховые болота — заболачиванием суши.

Заболоченные земли формируются на тех участках земной повер-

хности, где наблюдается уменьшение водопроницаемости грунтов или ухудшение условии испарения воды, поверхностного ее стока и подземного

дренирования На этих участках грунтовые воды постоянно сохраняют свой высокий уровень Их зеркало почти совпадает ^ поверхностью земли Часты случаи появления болот в местах выхода на поверхность подземных вод, где отсутствует возможность оттока

Это ключевые болота Они имеют малую площадь распространения, 1

развитую болотную растительность с элементами формирования торфа Когда такие болота располагаются на верхней и средней частях склонов, |их называют висячими

Болота и заболоченные земли, характерные для долин рек, называют поименными Заболоченные земли типичны также вечной мерз-[лоте, где их образование связано с оттаиванием верхнего слоя и \ отсутствием возможностей к оттоку воды

Строительная оценка воют Болота являются неблагоприятными местами для возведения зданий и сооружений Для определения воз-

шожности строительства на болотах необходимо установить происхож-

Едение болота и его основные характеристики (глубину, рельеф

'минерального дна, площадь) Зная происхождение боло га. можно разработать мероприятия по его осушению Наиболее легко осушаются верховые болота Глубина болотных огложений имеет решающее значение для выбора типа фундамента и всей конструкции сооружения По глубине болота подразделяют на мелкие (до 2 м), средние (2—4 м) и глубокие (более

4 м) При строительстве на мелких болотах, когда фундамент будет опираться на минеральное дно, наибольшее значение имеет рельеф дна болота Наиболее блаюприятно болото с горизонтальным дном.

ГЛАВА 26 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕДНИКОВ

Геологические данные говорят о том, что в древние времена оледенение Земли были значительным На протяжении последних 500—600

тыс лет на территории Европы насчитывают несколько больших оледенении Ледники надвигались из района Скандинавии

На Русской равнине в течение последних 240 тыс лех произошло три

крупных оледенения Между оледенениями наступало потепление — межледниковые эпохи Наиболее значительным считают днепровское оледенение, когда ледники Скандинавии достигли широш Среднего Дона Расчеты показывают, что последние льды должны были оставить окрестности Санкт-Петербурга 12—16 тыс лет назад Существенное оледенение установлено также на территории Сибири и в Других районах Таким образом, оледенение четвеогичного возраста проходили на глазах человека Они не охватывали всю поверхность Земли Каждая ледниковая эпоха связана с определенным участком земной поверхности

В настоящее время льды занимают 10 % поверхности суши, 98,5 %

ледниковой поверхности приходится на полярные области и лишь 1,5%—на

высокие горы. Различают три типа ледников: горные, плоскогорий и материковые.

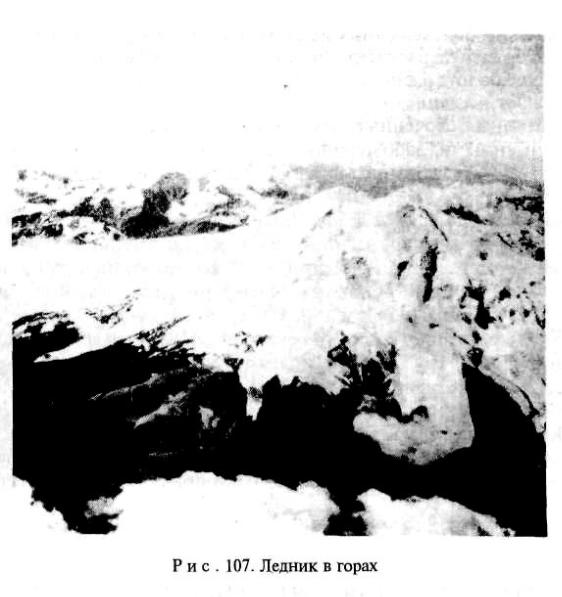

Горные ледники образуются высоко в горах и располагаются либо на вершинах, либо в ущельях, впадинах, различных углублениях (рис 107).

Такие ледники имеются на Кавказе, Урале и т. д.

Лед образуется за счет перекристаллизации снега. Он обладает способностью к пластическому течению, образуя потоки в форме языков.

Движение ледников вниз по склонам ограничивается высотой, где солнечного тепла оказывается достаточно для полного таяния льда. Для Кавказа, например, эта высота составляет на западе 2700 м, на востоке —

3600 м. Скорость движения горных ледников различна. На Кавказе,

например, она составляет 0,03—-0,35 м/сут, на Памире — 1—4 м/сут.

Ледники плоскогорий образуются в горах с плоскими вершинами. Лед залегает нераздельной сплошной массой. От него по ущельям спускаются ледники в виде языков. Такого типа ледник, в частности, располагается сейчас на Скандинавском полуострове.

Материковые ледники распространены в Гренландии, Шпицбергене,

Антарктиде и других местах, где сейчас протекает современная эпоха оледенений. Льды залегают сплошным покровом, мощностью в тысячи метров. В Антарктиде слой льда достигает 4200 м, в Гренландии — более

2400 м. Скорость движения льда в сторону океана в Гренландии составляет

4—38 м/сут. На побережье льды раскалываются. Огромные глыбы льда

(айсберги) ветер и течения уносят в открытый океан, где они со временем тают.

Геологическая деятельность льда велика и обусловлена главным образом его движением, несмотря на то, что скорость течения льда римерно в

10 000 раз медленнее, чем воды в реках при тех же условиях.

Разрушительная работа ледников. При своем движении лед истирает и вспахивает поверхность земли, создавая котловины, рытвины, боды. Эта разрушительная работа совершается под действием тяжести

Только при толщине льда 100 м каждый квадратный метр ложа ледника испытывает давление 920 МПа. При большей мощности льда давление резко возрастает. В лед вмерзают обломки пород. При движении ледника эти обломки в свою очередь оказывают разрушающее действие на поверхность земли.

В результате обработки льдом поверхности пород образуются свое-

образные округленные формы скал, получившие наименование «бабьих лбов», а также «курчавых скал», «штрихованных валунов» и т. д.

Двигаясь по ущельям или другой какой-либо наклонной плоскости,

ледники захватывают продукты разрушения путем вмораживания их в лед.

Наличие трещин благоприятствует проникновению обломков внутрь и в нижнюю часть ледников. Таким способом обломочный материал передвигается вместе с ледником.

При таянии льда весь обломочный материал отлагается. Образуются значительные по мощности ледниковые отложения.

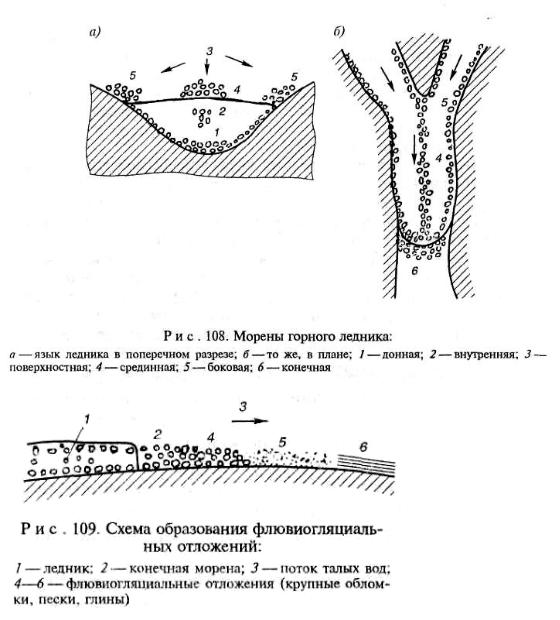

Обломочный материал, который находится в движении или уже отложился, носит название «морены». Среди двигающегося моренного материала различают морены поверхностные (боковые и срединные),

внутренние и донные (рис. 108). Отложившийся материал получил название береговых и конечных морен.

Береговые морены представляют собой валы обломочного материала,

расположенные вдоль склонов ледниковых долин. Конечные морены образуются на месте окончания ледников, где происходит их полное таяние.

Ледниковые отложения иногда образуют дружины — холмы эллип-

соидальной формы в несколько десятков метров высоты, состоящие из отложений донной морены. В их состав входят, главным образом, моренные глины с валунами.

Моренные отложения представляют собой грубый неоднородный,

неотсортированный, неслоистый обломочный материал. Чаще всего это валунные опесчаненные красно-бурые суглинки и глины или серые разнозернистые глинистые пески с валунами. Морены залегают покровами и характеризуются мощностью в десятки метров. Конечные моренные гряды имеют высоту до 30—40 м. Среди их обломков можно видеть представителей всех пород, по которым прошел ледник. Донные морены состоят из неслоистых и неоднородных по составу валунных гяин и суглинков.

При таянии ледника образуются постоянные потоки талых вод,

которые размывают донную и конечную морены. Вода подхватывает материал размываемых морен, выносит за пределы ледника и откладывает в

определенной последовательности. Вблизи границ ледника остаются крупные обломки: дальше осаждаются пески и еще дальше — глинистый материал (рис. 109). Такие водно-ледниковые отложения получили название флювиоглящальных.

При наступлении или отступлении ледника последовательно смещаются зоны накопления материала по его крупности. Так, если на глины накладываются пески и более крупные обломки, то значит ледник наступал,

продвигался вперед, область оледенения расширялась. Наложение на крупные обломки и пески глинистых осадков свидетельствует о периоде отступления ледника Характерные разрезы ледниковых отложений оказаны на рис. 110. Флювиогляциальные отложения отличаются сравнительной отсортированностью и слоистостью. Они обычно пред ставлены толщами песка, гравия, галечника, а также глинами и покровными суглинками,

которые имеют широкое распространение как в пределах ледниковых отложений, так и далеко за границами оледенения. Мощность покровных суглинков достигает многих метров.

Флювиогляциальные отложения создают характерные формы рельефа:

озы, камы и зандровые поля. Накопление обломочного материала (песка,

гравия) в виде высоких узких валов получило название озы. Длина озов колеблется от сотни метров до десятков километров, высота 5—10 м. Камы представляют собой беспорядочно разбросанные холмы, состоящие из

слоистых отсортированных песков, супесей с примесью гравия и прослоев глины. Широкие пологоволнистые равнины, расположенные за краем конечных морен, называют зандровыми полями. В их состав входят слоистые пески, гравий и калька.

В озерах, располагающихся перед ледниками, накапливаются мел-

козернистые осадки и так называемые ленточные глины, состоящие из чередования темных глинистых прослоек и более светлых прослоек из опесчаненных глин.

Ледниковые образования четвертичного периода обозначаются общим индексом gQ, а флювиогляциальные отложения fgQ.

Строительные свойства ледниковых отложений.

Моренные и флювиогляциальные отложения являются надежным основанием для сооружений различного типа. Валунные суглинки и глины,

испытавшие На себе давление мощных толщ льда, находятся в плотном состоянии м в ряде случаев даже переуплотнены. Пористость валунных суглинков не превышает 25—30 %. На валунных суглинках и глинах здания и сооружения испытывают малую осадку. Эти грунты слабоводопрони-

Цаемы и часто служат водоупором для подземных вод.

Такими высокими прочностными свойствами обладают практически все разновидности отложений морен. Валунники с песком и валунные пески с гравием и галькой водопроницаемы и водоносны. Это в известной мере отрицательно влияет на строительные объекты, но, с другой стороны,

подземную воду успешно используют для питьевых и технических целей.

Флювиогляциальные отложения со строительной точки зрения, хотя и уступают моренным глинистым грунтам по прочности, но являются надежным основанием. Для этого успешно используют различные песчано-

гравелистые и глинистые отложения озов и зандров Некоторое исключение составляют покровные суглинки и ленточные глины. Покровные суглинки легко размокают. Ленточные глины достаточно плотны, слабо водопроницаемы, но могут в условиях насыщения водой быть текучими.