- •10.2. Рынок труда и показатели активности населения

- •7.2. Формы организации внутрифирменного хозрасчета

- •2. Регулирование качества сельскохозяйственной продукции на основе поощрения внедрения интенсивных технологий производства.

- •3. Регулирование качества с помощью механизма авансирования производства сельскохозяйственной продукции на основе стимулирования соблюдения требований к технологическим процессам.

- •1 Стратегия максимальной цены при высоком уровне качества продукции.

- •2 Стратегия изъятия: после получения высоких прибылей тот же продукт предлагается другим слоям покупателей по умеренным ценам.

- •3 Стратегия проникновения: сначала фирма завоевывает рынок с помощью низких цен, а затем, когда конкуренты побиты, может их повышать.

- •4 Стратегия низкой цены при невысоком качестве продукции.

- •2.1.7 Оценка и диагностика финансового состояния предприятия

- •2.2 Планирование инновационной и инвестиционной деятельности предприятия

- •2.2. Факторы внутренней среды и их воздействие на деятельность агропредприятий

- •63. Планирование как инструмент стратегического менеджмента

- •7.2. Виды и стадии управленческого контроля

- •7.5. Управление по отклонениям

- •Внутренний контроль: методологические вопросы

- •Практика организации системы внутреннего контроля

- •9.2. Виды хозяйственного риска

- •23.4. Методика измерения ущерба от неустойчивости и нестабильности производства

- •Преимущества и недостатки холдинговой модели организации бизнеса

Практика организации системы внутреннего контроля

Наличие эффективного внутреннего контроля в зарубежных компаниях в последние годы стало для инвесторов одним из важнейших символов приверженности компании должному уровню корпоративного управления. Но поможет ли внутренний контроль российским предприятиям наладить более эффективный менеджмент? Нужен ли он нашим менеджерам вообще, возможен ли он в условиях России со всей ее неизбывной экономической самобытностью, самоварностью и соборностью? Вопрос далеко не праздный, если учесть стереотипное мышление многих руководителей, сохранившееся еще с советских времен. Создание эффективно функционирующей СВК в российских условиях, в общем случае, находится под воздействием таких факторов, как отношение руководства к внутреннему контролю (т.е. на сколько правильно понимает руководство роль внутреннего контроля в управлении организацией, на сколько оно полагается на интуицию и нерыночный «опыт» ведения бизнеса), внешние условия функционирования организации, ее размеры, оргструктура, масштабы и виды деятельности, количество и региональная неоднородность (разветвленность) месторасположения ее обособленных подразделений или дочерних компаний, стратегические установки, цели и задачи, степень механизации и компьютеризации деятельности, ресурсное обеспечение, уровень компетентности кадрового состава.

В любом случае организация СВК является сложным многоступенчатым процессом, включенным в ряд последовательных этапов постановки системы управления:

Понятие управленческого решения. Виды и типы управленческих решений.

Управленческое решение — результат творческого целенаправленного анализа проблемной ситуации, выбора путей, методов и средств ее разрешения в соответствии с целью системы менеджмента.

Управленческие решения — это начальный и основополагающий момент в организации работы любого руководителя. В связи с этим управленческое решение может рассматриваться как главное содержание процесса управления и важнейший инструмент системного подхода к управляемому объекту.

В силу того, что каждая сельскохозяйственная организация не только производитель материальных благ (продуктов растениеводства и животноводства), но и составная часть общества, при принятии любого управленческого решения нужно учитывать кроме экономической стороны деятельности всю совокупность социальных, идеологических, моральных и других отношений, которые определяют развитие производительных сил для данной организации.

Импульс к управленческому решению — это необходимость ликвидировать проблему, уменьшить ее актуальность, то есть приближение действительных параметров объекта к желаемым, прогнозным. Анализ позволяет выявить и подтвердить наиболее вероятные причины, которые вызвали к жизни проблему. Чаще всего речь идет о следующих факторах:

неверные принципы, на которых основывается деятельность организации;

ошибочные критерии оценки деятельности организации, подразделения, коллектива или отдельного работника (завышенные критерии покажут наличие проблемы там, где ее в действительности нет, заниженные, наоборот, приуменьшат ее реальное значение);

нарушения в процессе достижения поставленных целей по случайной причине или инспирированной, обусловленной стремлением нанести ущерб организации, отдельному лицу;

непредвиденные обстоятельства, например стихийные бедствия, техногенные катастрофы типа чернобыльской, политические и экономические катаклизмы.

Наибольший интерес представляет процесс принятия и реализации решений как последовательная смена взаимосвязанных стадий, этапов различных действий руководителя.

К управленческому решению предъявляют ряд общих требований.

Всесторонняя обоснованность означает необходимость принятия решения на базе максимально полной и достоверной информации. Однако этого недостаточно. Решение должно охватывать весь спектр вопросов, всю полноту потребностей управляемой системы. Для этого необходимо знание особенностей, путей, развития управляемой, управляющей систем и окружающей среды. Требуется тщательный анализ ресурсного обеспечения, научно-технических возможностей, целевых функций развития, экономических и социальных перспектив предприятия, региона, отрасли, национальной и мировой экономики. Всесторонняя обоснованность решения требует поиска новых форм и путей обработки научно-технической и социально-экономической информации, то есть формирования передового профессионального мышления, развития его аналитико-синтетических функций.

Своевременность предполагает, что принятое решение не должно отставать или опережать потребности и задачи социально-экономической сис-

темы. Преждевременно принятое решение не находит почвы для реализации и может дать импульс к развитию негативных тенденций. Не менее вредны запоздалые решения. Они лишь усугубляют и без того болезненные процессы.

Под необходимой полнотой содержания подразумевают, что решение должно охватывать весь управляемый объект, все сферы его деятельности, направления развития. В наиболее общей форме управленческое решение должно охватывать:

цель (совокупность целей) функционирования и развития системы;

средства и ресурсы, используемые для достижения этой цели;

основные пути и способы достижения цели;

сроки достижения цели;

порядок взаимодействия между подразделениями и исполнителями;

организацию выполнения работ на всех этапах реализации решения.

Полномочность — строгое соблюдение субъектом управления тех прав и полномочий, которые ему предоставлены высшим уровнем управления. Сбалансированность прав и ответственности каждого органа, звена и уровня управления — постоянная проблема, связанная с неизбежным возникновением новых задач развития и отставанием от них системы регламентации и регулирования.

Согласованность с принятыми ранее решениями означает преемственность, непротиворечивость развития. Она необходима для соблюдения законодательства, постановлений, распоряжений. На уровне отдельной организации согласованность нужна для осуществления последовательной научно-технической, рыночной и социальной политики, четкого функционирования производственного аппарата. Согласованность с принятыми ранее решениями означает также необходимость соблюдения четкой причинно-следственной связи с общественным развитием. Если необходимо, должны отменяться решения, вступившие в противоречие с новыми условиями функционирования системы. Появление противоречащих друг другу решений —

следствие неправильного развития, низкого уровня управленческой культуры.

Принятие и реализация управленческих решений требуют высокого профессионализма и определенных социально-психологических качеств личности, чем обладают не все специалисты, имеющие профессиональное образование.

Мощным фактором, активизирующим процессы принятия и реализации решений, выступают современные средства оргтехники, в том числе вычислительные системы и сети. Они требуют высокого уровня культуры в области математики и программирования, технологии использования технических средств. Однако процесс принятия решения, выбора варианта всегда имеет творческий характер и зависит от конкретной личности. Обычно в принятии решения присутствуют в различной степени три момента: интуиция, суждение и рациональность.

При принятии интуитивного решения люди основываются на собственном ощущении того, что выбор их правилен. Здесь присутствует «шестое чувство», своего рода озарение. Несмотря на то что интуиция обостряется с приобретением опыта, менеджер, ориентирующийся исключительно на нее, становится заложником случайности, с точки зрения статистики шансы его на правильный выбор не очень высоки.

Решения, основанные на суждении, сходны с интуитивными, вероятно потому, что на первый взгляд логика в них слабо просматривается. Но в их основе лежат знания и осмысленный опыт прошлого. Используя их и опираясь на здравый смысл, выбирают тот вариант, который принес наибольший успех в аналогичной ситуации прежде. Однако данный способ принятия решения тоже не очень надежен, хотя и подкупает быстротой и дешевизной. Слабость его в том, что суждение невозможно соотнести с ситуацией, которая прежде не имела места, поэтому опыта ее решения нет. Кроме того, руководитель при таком подходе стремится действовать преимущественно в тех направлениях, которые ему хорошо знакомы, в результате рискует упустить

хорошую возможность в другой области, сознательно или бессознательно отказываясь от вторжения в нее.

Интуитивные решения и решения, основанные на суждении, принимают в основном в процессе оперативного управления персоналом. Для стратегического и тактического управления используют рациональные решения, основанные на методах экономического анализа, обоснования и оптимизации.

Поскольку решения принимают люди, их характер во многом несет на себе отпечаток личности менеджера. В связи с этим принято различать уравновешенные, импульсивные, рискованные, инертные и осторожные решения.

Уравновешенные решения принимают менеджеры, внимательно и критически относящиеся к своим действиям, выдвигаемым гипотезам и их проверке. Обычно прежде чем приступить к принятию решения, они уже имеют сформулированную исходную идею.

Авторы импульсивных решений легко генерируют самые разнообразные идеи в неограниченном количестве, но не в состоянии их как следует проверить, уточнить, оценить. Решения поэтому оказываются недостаточно обоснованными и надежными.

Рискованные решения отличаются от импульсивных тем, что их авторы не нуждаются в тщательном обосновании своих гипотез и, если уверены в себе, не боятся опасностей.

Инертные решения становятся результатом осторожного поиска. В таких решениях контрольные и уточняющие действия преобладают над генерированием идей, поэтому в них нет оригинальности, блеска, новаторства.

Осторожные решения характеризуются тщательной оценкой менеджером всех вариантов, сверхкритичным подходом к делу. Они в еще меньшей степени, чем инертные, отличаются новизной и оригинальностью.

Функции, которые реализуются через управленческие решения, можно подразделить на обусловленные процессом управленческого воздействия (аналитические, целеполагающие, организующие, координирующие, регули-

рующие, контрольные и оценочные) и объектом управления (политические, экономические, бизнесные, социальные, правовые, технико-технологические и т. д.).

Аналитические функции заключаются в анализе уровня развития подразделения, отрасли, выполнения решений, выявлении резервов, определении путей достижения цели. С помощью различного рода решений вырабатываются стратегия, тактические и оперативные цели, то есть реализуются целе-полагающие функции. На основе совокупности решений осуществляются организация деятельности трудовых коллективов и координация производственных, технологических и трудовых процессов (организующие и координи рующие функции). Для своевременного устранения отклонений в реализации программ, устранения различного рода «возмущающих» факторов принимают решения с регулирующими и контрольными функциями. Заключительная в комплексе решения проблем — функция оценки деятельности коллектива или различного рода формирований.

Политические функции решений включают: обновление общества, формирование личности, выполнение намеченной стратегии на данном этапе развития экономики, обеспечение роста благосостояния трудящихся, сочетание интересов общества, коллективов и отдельных работников. Управленческие решения призваны развивать интеллект работников и правильное отношение к труду, воспитывать гордость за свое предприятие.

Экономические функции — это увеличение производства продукции и ее удешевление, обеспечение роста хозрасчетного дохода и прибыли, уровня зарплаты, выработка решений по созданию экономического механизма и обеспечению эффективного его функционирования с учетом конъюнктуры рынка. Выполнение хозяйственных функций предусматривает разрешение бытовых, производственно-эстетических и других проблем.

Бизнесные функции — изучение конъюнктуры рынка, закономерностей его функционирования, осуществление маркетинговой, предпринимательской и коммерческой деятельности, обоснование рискованных подходов,

организация и проведение инфраструктурной и сервисной политики и конкретной практической работы, повышение культуры, искусства и нравственности бизнеса и т. д.

Социальные функции решений направлены на улучшение социальной структуры трудовых коллективов, их материальной обеспеченности, стимуляцию творческого начала, бережное отношение к окружающей среде, улучшение эстетических, психофизиологических и санитарно-гигиенических условий труда. С социальными функциями тесно переплетаются психологические. Сущность тех и других состоит в повышении социальной активности и инициативы, социального управления, создании оптимальной социальной и психологической структуры коллектива, формировании нормальных межличностных отношений, правильной самооценки работников, обеспечении гласности результатов труда, морального поощрения и т. д.

Реализация технико-технологических функций — это умение собрать необходимую научно-техническую информацию, определить направление действий, выбрать прогрессивную технологию и необходимую технику, внедрить их в производство и использовать, изыскивать пути решения возникающих технических и технологических проблем.

Функции управленческих решений могут быть реализованы только при высоком качестве этих решений и эффективном их выполнении.

Виды и типы управленческих решений

Решение проблем, составляющее суть процесса управления, представляет собой волевое воздействие субъекта управления на объект ради достижения стоящих перед ним целей.

Результаты управленческих решений, особенно в рамках крупных организаций, затрагивают интересы множества людей.

Управленческие решения можно рассматривать с разных точек зрения. Классификация их необходима для определения общих и специфических

подходов к их разработке, реализации и оценке, что позволяет повысить качество, эффективность и преемственность управления. Управленческие решения можно классифицировать по самым разным признакам.

По субъекту управления выделяют решения государственных, хозяйственных, предпринимательских органов и общественных организаций. Например, государственные органы реализуют решения путем издания законодательных, организационных, распорядительных документов и проведения организационной работы.

По степени влияния на будущее организации решения делят на стратегические и тактические. Первые определяют основные пути ее развития; вторые — конкретные способы продвижения по ним. Так, решение организации выйти на внешний рынок будет стратегическим, а решение о проведении необходимых мероприятий в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции — тактическим. Обычно стратегические решения принимают на высшем уровне управления организацией, а тактические — на низших.

Стратегические решения чаще всего диктуют обстоятельства, под влиянием которых высшее руководство берет на себя инициативу их принятия, поэтому они инициативные; тактические решения, конкретизирующие поступающие сверху указания, имеют характер предписаний.

В соответствии с временными границами можно говорить о перспективных решениях, реализуемых в будущем, и текущих, ориентированных на нужды сегодняшнего дня. К первым можно отнести решение об инвестировании средств в реконструкцию предприятия, ко вторым — о вложении временно свободных денег в краткосрочные ценные бумаги.

В зависимости от продолжительности реализации принято выделять долгосрочные (свыше 5 лет), среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и краткосрочные (до 1 года) решения. Долгосрочные решения обычно имеют прогнозный характер, что обусловлено видением будущего, исходящим из условий и потребностей настоящего. В результате эти решения могут остаться

нереализованными, если будущая ситуация окажется иной или если иными станут потребности. Среднесрочные решения отражают в обязательных для исполнения планах и программах, в соответствии с которыми осуществляются конкретные практические мероприятия. Планы и программы, конечно, тоже могут корректироваться, но не так часто — обычно только в чрезвычайных ситуациях. Краткосрочные решения отражаются не только и не столько в планах, сколько в устных или письменных приказах или распоряжениях. Обычно их принимаю без предварительной подготовки.

Таким образом, чем длиннее срок, на который принимают решение, тем более вероятностный характер будет носить результат, и, наоборот, чем этот срок короче, тем более детерминирован (определен) результат.

•По степени обязательности исполнения решения подразделяются на директивные, рекомендательные и ориентирующие, что на практике зависит от целого ряда обстоятельств, например уровня, на котором принимается решение, сроков воздействия, их важности для организации.

Директивные решения обычно разрабатываются высшими органами управления в стабильных условиях по наиболее важным текущим и перспективным проблемам организации. Они предназначены для обязательного исполнения на ее низших уровнях.

Рекомендательные решения готовят совещательные органы — различного рода комитеты и комиссии. Их исполнение желательно, но необязательно, поскольку те, к кому эти решения относятся, не подчиняются тем, кто их принимает.

Ориентирующие решения, как и директивные, предназначены для низших уровней управления, действующих в условиях значительной свободы от центра. Ориентирующими можно считать прогнозные решения, являющиеся как бы «маяками» для плановых.

• По функциональному назначению можно выделить организационные, регулирующие, координирующие, активизирующие и контролирующие решения. Пример организационных решений — об учреждении акционерного общества, распределении служебных обязанностей и т. д. Регулирующие решения чаще всего предписывают способ осуществления в определенных ситуациях тех или иных действий и выражаются в различных -правилах, распорядках, графиках, нормах, нормативах и др. Координирующие решения имеют в основном оперативный характер, например распределение текущей работы среди исполнителей. Активизирующие решения направлены на дополнительную мотивацию и ускорение процессов управления. Контролирующие решения служат для оценки результата тех или иных действий подчиненных.

По способу принятия решения подразделяют на выборочные и систематические. Первые обычно касаются одного или нескольких близких аспектов рассматриваемой проблемы, а вторые охватывают ее в целом во всем многообразии и взаимосвязях.

В зависимости от числа участников в работе над решениями они делятся на единоличные и коллективные. Последние бывают консультативными, совместными и парламентскими.

Консультативное решение предполагает, что лицо, которое его окончательно принимает, советуется с окружающими — подчиненными или экспертами, а затем с учетом высказанных рекомендаций делает собственный выбор. Совместное решение принимают в результате согласования со всеми участниками на основе консенсуса, а парламентское базируется на том, что большинство причастных к нему лиц выражает с ним согласие.

• По широте охвата выделяют общие и специальные решения. Общие решения касаются одинаковых проблем, относящихся к самым различным подразделениям организации, например начала и окончания рабочего дня, обеденных перерывов, сроков выплаты заработной платы и т. д. Специальные решения относятся к узким проблемам, присущим только одному подразделению или группе работающих в нем людей.

• По предопределенности управленческие решения принято делить на запрограммированные и запрограммированные. К первым приводит логика развития ситуации, в связи с чем остается выбрать лишь момент начала действий, степень их интенсивности и другие параметры, оптимизирующие результат. Чаще всего такие решения принимают в стандартных, регулярно повторяющихся ситуациях. В противоположность этому ^запрограммированные решения принимают в неординарных обстоятельствах, они требуют индивидуального творческого подхода, интегрирующего разносторонний опыт, данные специальных исследований, искусство и чутье менеджера.

•По сфере реализации решения разделяют на связанные с производством, сбытом, научными исследованиями, кадрами и т. д.

• По содержанию решения бывают техническими, экономическими, социальными. Технические решения принимают по поводу объективных факторов деятельности организации; экономические связаны с затратами, которые несет организация, и обусловленными ими результатами; специальные принимают в отношении условий труда персонала, его оплаты, льгот, гарантий.

Типы производственных проблем и методы подготовки управленческих решений на предприятиях АПК.

Рассматривается классификация проблем функционирования производственной системы, определяющие характеристики производственных проблем, ключевые этапы диагностики

Проведение диагностического исследования любой производственной системы связано с выявлением производственных проблем функционирования предприятия.

По существу, проблема – это сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения и разрешения, ситуация несоответствия желаемого и действительного. Под производственной проблемой следует понимать несоответствие состояния производственной системы стратегии предприятия, миссии, целям, желаемым показателям эффективности.

Рассматривая различные категории проблем, выделяемые специалистами в области проведения теоретических и прикладных исследований систем управления, можно сформировать следующую классификацию производственных проблем.

По способу выражения следует различать количественные, качественные и смешанные производственные проблемы.

Количественные проблемы характеризуются такими параметрами, как:

- точность (возможность установления численного значения и диапазона);

- надежность (возможность установления доверительных интервалов и вероятности осуществления решения);

- строгость (возможность установления критических значений величин элементов);

- управляемость (возможность быстрого реагирования на изменения показателей и управления ими).

Качественные проблемы связаны с детальным перечислением ресурсов, свойств, характеристик.

В зависимости от степени формализации можно определить три класса производственных проблем

- неструктурированные проблемы, описание которых осуществляется на качественном уровне, а решение достигается на основе логико-интуитивных методов;

- слабоструктурированные проблемы, которые поддаются качественному и количественному описанию, имеют частично формализованную предметную область, а для их решения используется системный подход;

- структурированные проблемы, решение которых осуществляется на базе методов исследования операций.

По характеру проявления все проблемы можно подразделить на повторяющиеся, аналогичные, новые и уникальные.

В зависимости от степени связанности различают комплексные и автономные производственные проблемы.

Рассматривая производственные проблемы в зависимости от возможного подхода к их решению, следует различать рутинные, селективные, адаптационные и инновационные проблемы.

Рутинные проблемы требуют предписанного, заранее формализованного решения, селективные - инициативного решения, адаптационные - нуждаются в новом решении известной проблемы, а инновационные - в совершенно новом подходе к решению.

Обобщение всех способов классификации проблем позволяет выделить три их основных категории: оперативные проблемы, проблемы совершенствования и развития производственных систем, инновационные проблемы.

Оперативными проблемами (иначе проблемами стабилизации) называются такие проблемы, решение которых направлено на предотвращение, устранение или компенсацию возмущений, нарушающих текущую деятельность системы. Это структурированные проблемы, в большинстве имеющие количественное описание. Решение сводится к принятию совокупности мер корректирующего характера, подкреплено наличием альтернативных наборов действий в зависимости от ситуации. Данная категория проблем связана с текущим управлением производством.

Проблемы развития и совершенствования производственных систем являются слабоструктурированными, требуют принятия решений, направленных на повышение эффективности функционирования системы за счет изменения ее ключевых характеристик (перспективное планирование, управление НИР и ОКР, капитальное строительство, внедрение новой техники и т.д.), а также применение системного анализа и синтеза.

Инновационные проблемы являются неструктурированными или слабоструктурированными, могут быть описаны как качественными, так и количественными характеристиками. Решения могут базироваться на поиске инновационного подхода, новых идей, эвристических методах, опыте, интуиции.

В условиях современной ориентации всех производственных систем на инновационный путь развития предприятия все чаще сталкиваются с необходимостью диагностики и решения инновационных проблем.

В целях диагностического исследования осуществляется содержательная интерпретация возникшей проблемы на основе следующих ключевых характеристик.

Базовые характеристики производственных проблем

|

Характеристика |

Содержательная интерпретация |

|

1 Сущность и содержание проблемы |

Словесная формулировка проблемы |

|

2 Организационное и физическое местонахождение проблемы |

Определение объектов локализации производственных проблем (организационные подразделения и физические объекты), степени распространения в организации |

|

3 Носитель проблемы |

Выявление групп персонала, которые затронуты проблемой и более всего заинтересованы в ее решении (рабочие, специалисты, руководство). |

|

4 Характер проявления проблемы |

Повторяющаяся, аналогичная, новая или уникальная |

|

5 Возраст и динамика проблемы |

Изучается время возникновения проблемы, период существования и повторения, тенденция развития (стадии: стабилизация, усиление, ослабевание) |

|

6 Степень связанности |

Автономная или комплексная |

|

7 Уровень |

Рутинный, селективный, адаптационный или инновационный |

|

8 Значимость |

Оценка с позиции важности для организации в целом и потенциального эффекта от ее решения |

Диагностика проблем предполагает выявление симптомов проблемы и причин, ее вызывающих.

Симптомы – это очевидные аспекты проблемы, которые привлекают к ней внимание и указывают на ее наличие. Причины – это факторы, подтверждающие наличие симптома, по существу, являющиеся источниками проблем.

Диагностика производственных проблем представляет собой многошаговую процедуру с промежуточными решениями, которая представлена на рисунке.

Процедура диагностики производственных проблем включает пять основных этапов:

1. Сбор и анализ информации о деятельности и эффективности работы диагностируемого объекта

2. Выявление и анализ симптомов проблем

3. Выявление и анализ причин возникновения проблем

4. Формулирование и уточнение проблем

5. Установление иерархии причин и следствий проблемы

Решение производственных проблем требует выявления и сравнения нескольких возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации и во многом определяется качеством проведенной диагностики.

Этапы процесса выработки решения. Основные подходы к разработке и принятию управленческих решений.

Под технологией принятия решений следует понимать состав и последовательность процедур, приводящих к решению проблем, в комплексе с методами разработки и оптимизации альтернатив. Для руководителя принятие решения не самоцель. Первое, что его должно заботить, — разрешение определенной управленческой проблемы. Для этого очень часто требуется определенная последовательность решений и, главное, их осуществление. Поэтому решение — это не одномоментный акт, а результат процесса, развивающегося во времени, имеющего определенную структуру.

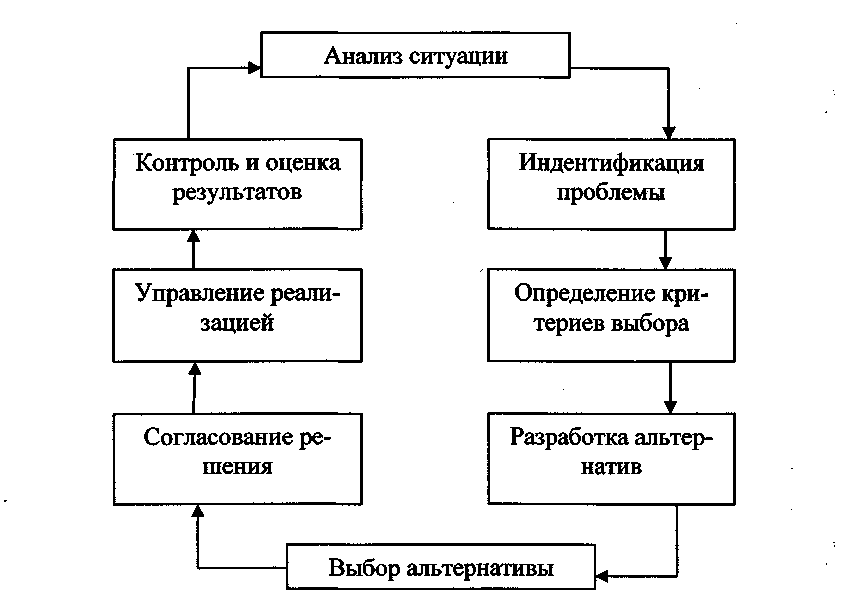

Итак, процесс принятия решения — это циклическая последовательность действий субъекта управления, направленных на разрешение проблем организации и заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив, принятии решения и организации его выполнения (рис. 8.1).

Представленная схема — это идеальная модель. Фактически структура процесса принятия решения во многом определяется конкретными ситуацией и проблемой.

Рассмотрим этапы принятия решения.

Рис. 8.1. Этапы принятия управленческих решений

Анализ ситуации. Необходимость принятия управленческого решения возникает при поступлении сигнала о внешнем или внутреннем воздействии, вызвавшем или способном вызвать отклонение от заданного режима функционирования системы, то есть наличии управленческой ситуации. Поэтому одно из важнейших условий принятия правильного решения — анализ ситуации.

Анализ ситуации требует сбора и обработки информации. На этом этапе изучается организация внешней и внутренней среды. Данные о состоянии основных факторов внешней среды и положении дел в организации поступают к менеджерам и специалистам, которые классифицируют, анализируют информацию и сравнивают реальные значения контролируемых параметров с запланированными, что, в свою очередь, позволяет выявить проблемы, требующие решения.

Идентификация проблемы. Первый шаг на пути решения проблемы — ее определение. Существует два взгляда на сущность проблемы. Согласно одному проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты или существует отклонение от заданного уровня. В соответствии с другим проблемой следует считать возможность роста эффективности. Объединяя оба эти подхода, будем понимать под проблемой расхождение между желаемым и реальным состояниями управляемого объекта.

Выявление и формулировка проблемы — весьма сложная процедура. Дело в том, что в момент возникновения многие важнейшие проблемы слабо структурированы, то есть не содержат очевидных целей, альтернативных путей их достижения, представления о затратах и эффекте, связанных с каждым из вариантов. Доведение этих проблем до количественной определенности требует от руководителей не только знаний и опыта, но и таланта, интуиции, творческого подхода.

Нельзя забывать, что все элементы и работы в организации взаимосвязаны, и решение какой-либо проблемы в одной части организации может вызвать появление проблем в других, поэтому, определяя решаемую проблему, следует стремиться к тому, чтобы число вновь возникающих при этом проблем было минимальным.

Определение критериев выбора. Прежде чем рассматривать варианты решения возникшей проблемы, руководителю необходимо определить показатели, по которым будут производиться их сравнение и выбор наилучшего. Эти показатели принято называть, критериями выбора. Например, при приеме на работу нового сотрудника критериями выбора могут быть образование, опыт работы, возраст, личные качества.

Разработка альтернатив. В идеале желательно выявить все альтернативные пути решения проблемы, только в этом случае решение может быть оптимальным. Однако на практике руководитель не располагает (и не может

располагать) такими запасами знаний и времени, чтобы сформулировать и оценить каждую возможную альтернативу, поэтому менеджеры ищут приемлемый вариант, позволяющий снять проблему.

Наряду с положением, когда варианты решения проблемы заранее известны или обнаруживаются без особых трудностей, возникают ситуации, при которых решаемая проблема не встречалась раньше, то есть возможные альтернативы неизвестны и их необходимо предварительно сформулировать. В таких случаях полезно коллективное обсуждение и генерирование альтернатив.

Выбор альтернативы. Разработав возможные варианты решения проблемы, их необходимо оценить, то есть сравнить достоинства и недостатки и объективно проанализировать вероятные результаты реализации. Для сопоставления вариантов решения необходимо использовать стандарты или крите рии, по которым их можно сравнивать. Используют показатели, отобранные на этапе «Определение критериев выбора».

Необходимо отметить, что, поскольку выбор осуществляется, как правило, на основе нескольких критериев, он всегда носит характер компромисса. Кроме того, руководитель фактически имеет дело с прогнозными оценками сравниваемых величин, а они всегда вероятностные. В связи с этим очень важно учитывать фактор риска, то есть определять вероятность осуществления каждой альтернативы. Учет фактора риска приводит к пересмотру самого понятия наилучшего решения: им станет не тот вариант, который максимизирует или минимизирует некоторый показатель, а тот, который обеспечивает его достижение с наиболее высокой степенью вероятности.

Согласование решения. В современных системах управления в результате разделения труда сложилось положение, при котором подготавливают, разрабатывают решение одни работники организации, принимают или утверждают его другие, а выполняют третьи. Иначе говоря, руководитель часто утверждает и несет ответственность за решение, которое не разрабатывал, специалисты, готовившие и анализировавшие решение, не участвуют в его

реализации, а исполнители не принимают участия в подготовке и обсуждении готовящихся решений. В итоге в процессах принятия решений весьма существенную роль играет стадия согласования. Практика показывает, что вероятность быстрой и эффективной реализации решений значительно возрастает, когда исполнители имеют возможность высказать свое мнение по поводу принимаемого решения, внести предложения, замечания и т. д. Наилучший способ согласования решения — в привлечении работников к процессу его принятия. Разумеется, этот способ не следует абсолютизировать: бывают ситуации, когда это невозможно или нерационально, и менеджер вынужден принимать решения единолично, не прибегая к обсуждениям и согласованиям.

Управление реализацией. Процесс решения проблемы не заканчивается выбором альтернативы: для получения реального эффекта принятое решение должно быть реализовано.

Для успешной реализации решения необходимо определить комплекс работ и ресурсов и распределить их по исполнителям и срокам, то есть предусмотреть, кто, где, когда и какие действия должен предпринять, какие для этого необходимы ресурсы. Если речь идет о серьезных решениях, может потребоваться разработка программы их реализации. Руководитель должен следить за тем, как выполняется решение, в случае необходимости оказывать помощь и вносить определенные коррективы.

Контроль и оценка результатов. Даже после того как решение введено в действие, процесс не может считаться полностью завершенным, так как необходимо убедиться, оправдывает ли оно себя. Этой цели и служит этап контроля, выполняющий функцию обратной связи. На этом этапе производятся измерение и оценка результатов решения или сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель надеялся получить.

Не следует забывать, что решение всегда носит временный характер. Срок его эффективного действия можно считать равным периоду относительного постоянства проблемной ситуации. За его пределами решение мо-

жет перестать давать эффект и даже превратиться в свою противоположность — не способствовать ликвидации проблемы, а обострять ее. В связи с этим основная задача контроля — своевременно выявлять убывающую эффективность решения и необходимость его корректировки или принятия нового решения. Кроме того, этот этап — источник накопления и систематизации опыта принятия решений.

Проблема контроля управленческих решений весьма актуальна, особенно для крупных организаций. Можно принять немало разумных и полез ных решений, но без рационально организованной системы контроля исполнения они останутся в недрах делопроизводства и не дадут ожидаемого эффекта.

8.4. Реализация решений

Эффективность решения зависит не только от его оптимальности, но и от формы доведения до исполнителей (оформления решений и личных качеств руководителей и исполнителей). Организация исполнения принятых руководством решений как специфическая деятельность менеджера предполагает, что он держит решения в поле зрения, находит способ влияния на них, управляет ими. Команда «Приступить к исполнению решения» не может быть дана раньше, чем у руководителя не будет уверенности, что все звенья, участвующие в исполнении, правильно поняли свои задачи и имеют все средства для их выполнения.

Способы и методы реализации решения зависят от его содержания и объективных условий, в рамках которых оно претворяется в жизнь, но ни в коем случае не от желаний и умения соответствующих руководителей и сотрудников. Методы решения должны быть практически применимыми.

Другое требование — экономичность, то есть эффект, полученный при реализации принятого решения, перекрывает связанные с ним затраты.

Применяемые при решении проблем методы должны обладать достаточной точностью, обеспечивающей соответствие полученного результата тому, что ожидалось. Однако нужно иметь в виду, что точность требует повышенных затрат.

Методы реализации решения должны быть надежными, не допускающими значительных ошибок и не создающими ситуаций с повышенным риском.

Успех в решении проблем обусловлен влиянием трех групп факторов: организационных, материальных и личных.

К организационным факторам относятся способность организации своевременно перестроиться для решения проблемы в соответствии с изменившимися условиями, приспособиться к ним; своевременность обнаружения проблемы и наличие необходимого запаса времени для выхода из сложившейся ситуации. Нужно иметь в виду, что в условиях цейтнота легко принять неверное решение и пойти по пути, уводящему в сторону.

Организационный фактор, влияющий на процесс реализации решений, — возможные последствия. Если прогноз хороший, исполнители будут работать с подъемом, а если плохой — работа пойдет значительно хуже.

На эффективность реализации решения во многом оказывает влияние стабильность, надежность функционирования организации, ее способность преодолевать разного рода помехи, вызывающие отклонения от намеченного пути.

К материальным факторам, оказывающим влияние на успешное решение проблем, относятся наличие необходимых ресурсов (естественных, технологических, технических, информационных и т. д.) и возможность свободного маневрирования ими.

Личные факторы, влияющие на реализацию решений, —- необходимый уровень квалификации, знаний и опыта работников степень их понимания, обусловливающая соответствующее отношение к делу; ожидаемое вознагра-

ждение в случае успеха или, на оборот, боязнь возможного наказания при неудаче; общий морально-психологический климат в коллективе.

Существует ряд обстоятельств, которые крайне неблагоприятно влияют на эффективность решения проблем. Прежде всего это недооценка их важности, сложности, возможных последствий. В итоге могут стремительно развиваться негативные тенденции, ставящие под сомнение благополучие и стабильность организации.

Крайне отрицательно на эффективность решений действует и субъективизм, ориентация исключительно на личный опыт, интуицию, вдохновение, симпатии или антипатии к кому-либо, или чему-либо, ориентация на собственную выгоду и т. д.

Принятие решений в условиях риска и неопределенности.

По сравнению с задачами, решаемыми в условиях определенности, задачи обоснования решений в условиях неопределенности имеют ряд отличительных особенностей. Прежде всего заметим, что для задач в условиях определенности каждая стратегия ЛПР однозначно приводила к вполне определенному результату, а в условиях неопределенности каждой фиксированной стратегии ставится в соответствие множество возможных значений результатов.Другие особенности связаны с тем, что для ЛПР оказываются существенными не только размерность вектора результата и важность отдельных его компонент, но и величины возможных выигрышей и потерь в каждой ситуации и степени возможности реализации тех или иных ситуаций. Другими словами, для ЛПР становится далеко не безразличной степень риска, обусловленного возможностью получения неблагоприятных результатов из-за неопределенности ситуации принятия решений.Следует заметить, что в большинстве случаев понятие "риск" обычно связывалось только со случаем стохастической неопределенности. При этом риск оценивался либо как вероятность получения менее предпочтительных результатов, либо как величина возможных (обычно средних) потерь, либо как всевозможные свертки отдельных числовых характеристик распределения скалярного результата. Такое толкование не подходит, например, к случаю нестохастической, поведенческой и априорной неопределенности. Во всех таких случаях риск следует определять как дополнительную "плату" либо за возможность получения наиболее благоприятного исхода, либо за возможность получения информации о наиболее благоприятном исходе в операции (эта информация затем может быть использована для принятия более выгодного решения).Таким образом, обосновывая решение, ЛПР вынуждено учитывать как минимум четыре основные компоненты риска: величины результатов для благоприятных (предпочтительных) и неблагоприятных исходов, а также степени подверженности возможным потерям (или убыткам) и возможности получения выигрышей. Естественно, что при этом более предпочтительной, менее рискованной должна считаться та ситуация, для которой присущи более полная определенность исходов или большая уверенность суждений о величинах выигрышей, потерь и о степенях возможности их проявления. Кроме того, если в операции возможность подвергнуться неблагоприятному исходу невелика, а величины связанных с такими исходами потерь малы или если в операции ожидаются существенно более высокие значения величин выигрышей при более высоких вероятностях их получения, то такие ситуации также должны оцениваться как менее рискованные.Вначале рассмотрим в каком-то смысле типичные примеры ситуаций выработки решений в условиях неопределенности и на их основе определим характерные особенности различных рискованных проблемных ситуаций, а затем обсудим технологию решения типовых задач обоснования решений в условиях неопределенности. Однако мы не будем рассматривать проблемные ситуации с полной априорной неопределенностью, то есть такие, где не только нет возможности судить о степени проявления тех или иных исходов операции, но даже нет никакой информации о величинах результатов для каждого из возможных исходов. Это особый класс задач с наивысшей степенью риска. При обосновании решений в условиях полной априорной неопределенности применяют специальные методы прогноза и критерии выбора на основе принципа адаптивности. Постановка задачи выбора в условиях неопределенностиИтак, для установления особенностей различных типов задач в условиях неопределенности рассмотрим несколько содержательных гипотетических примеров.Пример ЛПР - устроитель лотереи. Для привлечения участников игры им установлены п выигрышей (призов), равных по величине yl, у2, уЗ,..., уп. Величины yi и вероятности Pi(a) = P(Y=yi(a)) получения игроками этих выигрышей выбираются ЛПР и устанавливаются своей стратегией а так, чтобы риск финансового краха устроителя лотереи был бы в установленных границах, а прибыль от лотереи - не ниже требуемого уровня. Методы принятия решений в условиях природной неопределенностиРассмотрим теперь основные критерии выбора решений в условиях природной неопределенности (игра с природой) применительно к простейшему случаю, когда результат скалярный и его желательно максимизировать. В зависимости от типа отношения ЛПР к риску гарантированный результат формируется по-разному, и это определяет вид критерия.Если ЛПР при выборе решения абсолютно не приемлет риска (абсолютно не склонен к риску), то оно всегда предпочитает ориентироваться на самые неблагоприятные значения состояний s природы. В этом случае гарантированный результат определяется функцией min y(a, s).Наилучшей стратегией будет та, которая обеспечивает наибольший из гарантированных результатов для всех возможных стратегий. Таким образом, критерий выбора для ЛПР, абсолютно не склонного к риску, имеет вид: а* : max min y(a, s) (1)Критерий был предложен Вальдом, и поэтому часто его связывают с этим именем. Другое название критерия - максиминный критерий обусловлено видом выражения.

Понятие хозяйственного риска на предприятиях АПК. Виды хозяйственного риска.

Понятие риска в хозяйственной практике связано с неуверенностью в исходе того или иного действия или решения. Отклонение будущего результата от планового может наблюдаться не только при потерях, но и при получении дополнительной прибыли. Поэтому большинство авторов считают, что риск — это не ущерб, наносимый реализацией намерения, а возможность отклонения от цели, ради достижения которой принималось решение.

На практике сложились два уровня принятия решения, а значит, и два уровня учета риска: общегосударственные решения, включающие учет риска на народнохозяйственном уровне (глобальный риск); решения местных предприятий (локальный риск).

Оба вида риска (глобальный и локальный) можно подразделить на долгосрочный (риск, связанный с развитием) и краткосрочный (конъюнктурный) риск.

В специальной литературе встречается и иная классификация видов риска: хозяйственный; связанный с природой самого человека; связанный с природными факторами. Причем понятие «хозяйственный риск» включает и такой, который непосредственно связан с природными факторами и экономическими последствиями двух последних его видов. В то же время экономическая жизнь общества оказывает обратное воздействие на человеческие и природные факторы, преобразуя и изменяя их. И в этом взаимном воздействии формируются наряду с «естественными» элементами риска, кроющимися в природе человека (болезни, несчастные случаи, смерть, способности и наклонности), экономические элементы (текучесть кадров, растраты, хищения, уровень квалификации работников, экономическая заинтересованность).

Хозяйственный риск подразделяется также на временной и объектный (территориальный). Например, временной риск может заключаться в том, что продукт уже в ходе производства оказывается ненужным, тогда как в момент решения о производстве представлялось, что спрос будет устойчивым. Объектный риск проявляется в том, что в данном районе, на конкретном рынке произведенный продукт не может быть реализован.

Категория хозяйственного риска связана с такими понятиями, как предпринимательская прибыль, производственный процесс, характер экономических законов, ведение производства в условиях неопределенности и неустойчивости.

Устойчивость производства является непременным требованием эффективного развития любой отрасли народного хозяйства, особенно АПК. В рыночных условиях устойчиво развивающимся может быть только такое производство, которое обеспечивает удовлетворение набора конкретных потребностей с минимальными затратами и в кратчайшие сроки, исходя из наличных ресурсов и реальных возможностей их эффективного применения.

Риск —это экономическая категория, отражающая возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода производственно-хозяйственной, финансовой и инновационной деятельности, неотъемлемый элемент деятельности в условиях рынка. Каждая организация стремится увеличить прибыль посредством минимизации риска.

Риск существовал и в командной экономике, но он был связан с возможностью невыполнения государственного заказа, нарушением договоров поставки, необеспеченностью транспортом, ресурсами и т. д. Ответственность за все это можно было переложить на вышестоящую организацию, а потери компенсировать из министерских фондов. В рыночной экономике государство не несет ответственности по обязательствам организации, все последствия риска ложатся на предпринимателя.

Риск — это вероятность возникновения убытков или снижения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом. Бизнес не-возможен без риска, он — оборотная сторона свободы предпринимательства, своеобразная плата за нее.

Источник риска — неопределенность хозяйственной ситуации, возникающая из-за множества переменных факторов и случайностей, неполноты информации о хозяйственных процессах, а также особенностей личности предпринимателя. Выделяют следующие функции риска:

• инновационная -— рисковое решение может вести к более эф-фективному производству;

. регулирующая — способность рисковать — залог успеха организации, хотя риск может повлиять на нее и дестабилизирующе;

защитная — риск естественное состояние и требует от менеджера и предпринимателя воспитывать терпимость к неудачам;

аналитическая — политика риска предполагает необходимость выбора, а следовательно, изучения и прогнозирования ситуации, составления планов.