Юшкевич_ФЛС 2011.doc

.pdfПрибрежные полосы |

Выделяются |

|

шириной |

300 |

Для максимального |

проявления |

Особо охранный |

|||||||||

леса |

|

м по |

берегам |

водоемов, |

количественной |

|

функции |

|

|

|

||||||

|

средних и больших рек и |

водоохранного |

|

эффекта |

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

100 м по берегам остальных |

(увеличение объемов стока) при |

|

|

|

||||||||||

|

|

водоемов и малых рек, и |

удовлетворительном |

выполнении |

|

|

|

|||||||||

|

|

соответственно |

радиусом |

водорегулирующей |

(перевод |

|

|

|

||||||||

|

|

300 м и 100 м у истоков рек |

поверхностного |

|

стока |

в |

|

|

|

|||||||

Участки леса в болотных |

Выделяются |

|

|

|

при |

грунтовый) |

и |

почвозащитной |

|

|

|

|||||

лесах |

|

лесоустройстве |

на болотах |

(предотвращение |

|

эрозии) |

|

|

|

|||||||

|

|

Особо охранный |

||||||||||||||

|

|

верхового типа (сфагновых |

функций: лиственные насаждения |

|||||||||||||

|

|

и осоково-сфагновых типов |

или насаждения с преобладанием |

|

|

|

||||||||||

|

|

леса) |

|

|

|

|

|

лиственных |

пород, |

средне- |

и |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

высокополнотные, |

всех возрастов |

|

|

|

|||||

Запретные полосы лесов |

Выделяются |

вдоль |

рек |

и продуктивности. Размещение на |

Особо охранный в |

|||||||||||

по берегам рек, озер, |

протяженностью более 25 |

всех элементах водосборов. Такая |

группах |

типов |

||||||||||||

водохранилищ |

и других |

км, |

вокруг |

озер |

и |

структура отвечает |

также целям |

леса: |

|

|

||||||

водных объектов (за |

водохранилищ |

площадью |

сочетания задач охраны вод и |

лишайниковой, |

||||||||||||

багульниковой, |

||||||||||||||||

пределами |

особо |

более |

100 |

|

га |

шириной |

повышения |

|

|

устойчивости |

||||||

защитных участков леса, |

полосы, |

установленной |

насаждений |

в условиях высоких |

сосняков |

и |

||||||||||

ельников |

осоко- |

|||||||||||||||

выделенных |

как |

решениями Правительства |

рекреационных |

|

нагрузок, |

вых, |

осоково- |

|||||||||

«Прибрежные |

полосы |

Республики Беларусь |

|

повышенного |

|

загрязнения |

сфагновой, |

|

||||||||

леса») |

|

|

|

|

|

|

|

атмосферы |

и |

отрицательного |

сфагновой, |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

воздействия других антропогенных |

пойменной, |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

факторов, |

|

исключающих |

болотно-па- |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

возможность |

|

|

выращивания |

поротниковой, |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

хвойных пород. |

|

|

|

пушицево- |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Для максимального |

проявления |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

сфагновой, |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

водорегулирующего эффекта при |

ивняковой |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

удовлетворительном |

выполнении |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

водоохранной (количественной) и |

Защитно- |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

почвозащитной |

|

функций: |

эксплуатационны |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

смешанные |

хвойно-лиственные |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

й в участках, не |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

насаждения сложного строения с |

отнесенных |

к |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

кустарниковым |

|

ярусом, |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

высокополнотныеивысоко |

|

особо |

охранному |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

типу хозяйства |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

продуктивные всех возрастов (предпочтительны насаждения в фазе кульминации роста и средневозрастные). Размещение – на всех элементах водосборов при необходимости максимально полного перевода поверхностного стока в грунтовый, в том числе и с целью очистки от загрязняющих веществ, или по пути концентрации стока, поступающего с других элементов водосборов и окружающих безлесных площадей (ложбины, днища балок и оврагов, замкнутые пониженияи т.п.).

Для сочетания задач увеличения объема стока (количественная функция водоохранной роли) и выращивания древесины при удовлетворительном выполнении водорегулирующей и качественной стороны водоохранной(очистка отзагрязнения) роли:

– смешанные с преобладанием лиственных пород насаждения в молодом возрасте при постепенном снижении уходами участия лиственных пород к возрасту рубки до 2 единиц именее;

– среднеполнотные всех возрастов и продуктивности (предпочтительны молодняки до фазы кульминации прироста, приспевающие и спелые насаждения). Размещение при пологом рельефе на всех элементах водосборов, при выраженном рельефе – на верхней (2/3) части склонов;

– хвойные или с небольшим участием лиственных пород насаждения, нелимитируемой продуктивности, всех возрастов (предпочтительны молодняки до фазы кульминации прироста, приспевающие, спелые насаждения), поддерживаемые в среднесомкнутом состоянии периодическими рубками ухода средней и высокой интенсивности;

– чередование 20–50- метровых полос хвойных и лиственных насаждений при размещении их поперек склонов; возраст и продуктивность не лимитируются, густота средняя, для лиственных породдопустима высокая.

Для борьбы с заболачиванием (гидромелиорирующие насаждения): темнохвойные, высокой сомкнутости и предельно возможной высокой продуктивности (предпочтительны насаждения периода кульминации роста). Все элементы водосборов склонныекзаболачиванию.

Для экономного расходования грунтовых вод в зонах возможного их десукционного истощения: сосняки и насаждения из других древесных и кустарниковых пород, экономно расходующих влагу, средней густоты (продуктивность и возраст нелимитируются).

IV ЛЕСА С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ

Противоэрозионные |

Выделяются |

в |

качестве |

Формирование |

насаждений, |

Особо охранный |

||||

леса: |

отдельной |

|

категории |

обладающих |

|

наиболее |

|

|||

|

защитности |

лесов |

при |

высокими |

|

|

|

|

||

|

суммарной |

|

площади |

противоэрозионными, снего- |

|

|||||

|

участков покрытых и |

не |

и |

ветрозащитными |

|

|||||

|

покрытых лесом земель на |

свойствами. |

|

В |

лесах, |

|

||||

|

территории лесхоза более |

непосредственно |

|

|

|

|||||

|

одной |

тысячи |

гектаров. |

|

|

|

||||

|

При |

меньшей |

площади |

примыкающих к железным и |

|

|||||

|

соответствующие участки |

автомобильным |

|

дорогам, |

|

|||||

|

относятся |

к |

особо |

формирование |

|

|

|

|||

|

защитным |

|

|

|

непродуваемых (без сквозных |

|

||||

Участки леса в оврагах и |

Участки |

|

леса, |

просветов) |

или |

продуваемых |

|

|||

(или) балках, а также |

произрастающего в овраге |

(с просветами |

в |

приземной |

|

|||||

примыкающие к ним |

и (или) балке |

и полоса |

2-метровой части полосы и |

|

||||||

|

леса, |

примыкающая |

к |

малыми просветами в кронах) |

|

|||||

|

бровке оврага и (или) |

полос лесных |

насаждений. |

|

||||||

|

балки шириной 100 м |

|

|

|

|

|

|

|||

Участки |

леса |

в |

Участки |

|

|

леса, |

|

Декоративность, |

|

|

|

|

|

|

|

|

рекультивированных |

произрастающего |

в |

|

эстетичность, устойчивость к |

|

|

|

|

|

|||||||

карьерах, |

а |

также |

рекультивированных |

|

выхлопным |

газам, |

элементы |

|

|

|

|

|||||

примыкающие к ним |

карьерах, и полоса леса, |

|

благоустройства |

опушечной |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

примыкающая |

к |

ним по |

|

(вблизи дорог) полосы леса. |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

периметру шириной 100 м |

|

Хорошее |

|

санитарное |

|

|

|

|

|||||

Участки леса на крутых |

Участки |

|

|

леса, |

|

|

|

|||||||||

|

|

|

состояние, уборка |

|

|

|

|

|

|

|||||||

склонах |

|

|

произрастающего |

на |

|

захламленности |

|

|

и |

|

|

|

|

|||

|

|

|

склонах |

крутизной 25º и |

|

сухостойных |

|

|

деревьев. |

|

|

|

|

|||

|

|

|

более |

|

|

|

|

Высокополнотные, |

|

с |

|

|

|

|

||

Участки |

леса |

в |

Площадь участков леса в |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

чередованием |

|

участков |

|

|

|

|

|||||||||

противоэрозионных |

противоэрозионных лесах |

|

хвойных |

и |

лиственных |

|

|

|

|

|||||||

лесах |

|

|

на территории |

лесного |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

фонда, |

переданного |

|

насаждений, |

|

чистых |

и |

|

|

|

|

|||

|

|

|

юридическому лицу для |

|

смешанных, |

|

|

разных |

|

|

|

|

||||

|

|

|

ведения |

|

|

лесного |

|

возрастных групп, с наличием |

|

|

|

|

||||

|

|

|

хозяйства, |

составляет |

|

подроста |

и |

|

подлеска |

|

|

|

|

|||

|

|

|

менее |

одной |

тысячи |

|

насаждения. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

гектаров |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Участки леса на |

легко |

Участки |

|

|

леса, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

размываемых |

|

и |

произрастающего на легко |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

развеваемых |

землях |

размываемых |

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

(песках, торфяниках) |

развеваемых |

|

землях |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

(песках, |

|

осушенных |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

торфяниках), |

и |

полоса |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

леса шириной 100 м по |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

периметру |

|

таких |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

земельных участков |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Полосы |

|

леса, |

Выделяются |

в |

пределах |

|

|

|

|

|

|

|

Особо охранный |

|||

примыкающие |

к |

защитных полос лесов вдоль |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

железнодорожным |

|

железнодорожных |

линий и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

линиям |

|

и |

республиканских |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

автомобильным дорогам |

автомобильных |

дорог |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

полосами леса шириной 100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

м по опушкам участков леса, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

примыкающих |

|

к |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

железнодорожным линиям и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

автомобильным дорогам по |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

обе стороны от дороги |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Защитные полосы |

лесов |

Выделяются |

|

в |

|

|

|

|

|

|

Особо охран-ный, в |

|||||

вдоль железнодорожных |

зависимости |

от |

объемов |

|

|

|

|

|

|

|

группах типов леса: |

|||||

линий шириной до 500 м |

снегопереноса, |

скорости |

|

|

|

|

|

|

|

лишайниковой, |

|

|

||||

в каждую сторону от оси |

ветра и устанавливаются в |

|

|

|

|

|

|

|

багульниковой, |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

сосняков |

и |

||||||||

крайнего |

|

|

примыкающих к |

дорогам |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

железнодорожного |

пути |

|

|

|

|

|

|

|

ельников осоковых, |

|||||||

(за пределами полосы |

лесных массивах полосами |

|

|

|

|

|

|

|

осоково-сфаг- |

|

|

|||||

шириной 100 м) |

|

шириной 500 м в каждую |

|

|

|

|

|

|

|

новой, сфагновой, |

||||||

|

|

|

сторону |

от оси |

крайнего |

|

|

|

|

|

|

|

пойменной, |

|

|

|

|

|

|

железнодорожного пути. |

|

|

|

|

|

|

|

болотно-папо- |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ротниковой, |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пушицево- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сфагновой, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ивняковой |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Защитно- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

эксплуатацион-ный |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в участках, |

не |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отнесенных |

к |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

особо-охран-ному |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

типу хозяйства |

|

|

Защитные полосы лесов |

Выделяются в зависимости |

|

|

|

Особо охранный |

|

в |

||||||||

вдоль |

республиканских |

от объемов снегопереноса, |

|

|

|

группах типов леса: |

|||||||||

автомобильных |

дорог |

скорости |

ветра |

и |

|

|

|

лишайниковой, |

|

|

|||||

шириной до 250 м в обе |

устанавливаются |

|

в |

|

|

|

багульниковой, |

|

|

||||||

|

|

|

|

сосняков и ельников |

|||||||||||

стороны |

от оси |

дороги |

примыкающих |

|

|

|

|

|

|

||||||

(за пределами |

полосы |

|

|

|

|

|

|

осоковых, |

осоково- |

||||||

шириной 100 м) |

|

к |

республиканским |

|

|

|

сфагновой, |

|

|

|

|||||

|

|

|

автомобильным |

дорогам |

|

|

|

сфагновой, |

|

|

|

||||

|

|

|

лесных массивах полосами |

|

|

|

пойменной, болотно- |

||||||||

|

|

|

шириной |

250 м в |

обе |

|

|

|

папоротниковой, |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

пушицево-сфаг- |

|

|

|||||||

|

|

|

стороны от оси дороги |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

новой, ивняковой |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Защитно- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

эксплуатацион-ный |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в |

участках, |

не |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отнесенных к особо- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

охранному |

типу |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

хозяйства |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

V ЛЕСА С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ФУНКЦИИ ОХРАНЫ УЧАСТКОВ ПОВЫШЕННОГО |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

БИОРАЗНООБРАЗИЯ |

|

|

|

|

|

|

|

||||

Участки леса в поймах |

Выделяются в поймах рек |

|

Сохранение и |

поддержание |

Особо охранный |

|

|

||||||||

рек |

|

|

при лесоустройстве |

|

|

устойчивости участков леса и |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

территорий с фрагментами и |

|

|

|

|

|

||

Участки леса с наличием |

Выделяются на основании |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

компонентами |

повышенного |

|

|

|

|

|

||||||||

редких и находящихся |

специальных |

научных |

|

биологического, |

|

|

|

|

|

|

|

||||

под угрозой |

|

исследований |

|

|

|

генетического, ландшафтного, |

|

|

|

|

|

||||

исчезновения диких |

|

|

|

|

|

типологического и иного |

|

|

|

|

|

|

|||

животных и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

разнообразия. |

|

|

|

|

|

|

|

||

дикорастущих растений |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Участки леса с наличием |

Выделяются на основании |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

реликтовых |

и |

специальных |

научных |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

интродуцированных |

исследований |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

пород |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Участки |

леса |

вокруг |

Выделяются в |

радиусе |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

глухариных токов |

|

300 м |

от |

внешней |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

границы |

глухариных |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

токов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЛК 3 Зонально-типологические лесоводственные системы

1.Зональность растительного покрова Беларуси.

2.Зональные особенности рубок леса и лесовыращивания.

3.Почвенно-лесотипологические группы Беларуси.

4.Основные направления ведения хозяйства на почвенно-типологическое основе. Главное пользование лесом, лесовосстановительные мероприятия, рубки ухода за лесом.

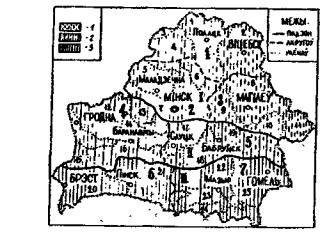

1. Зональность растительного покрова Беларуси.

Почвенный покров и климат областей в совокупности с социальноэкономическими и демографическими процессами и бурное развитие сельского хозяйства и промышленности обусловили очень неравномерное размещение лесов по территории республики. Так, в области Белорусской гряды на Гродненской возвышенности лесистость составляет около 10–15%,

в тоже время в Поозерье этот показатель достигает 60–70%. Эти процессы и факторы оказали влияние и на состав древесной растительности.

Различие климатических условий на территории Беларуси определяет и зональность растительности, которая выражается в том, что в направлении с севера на юг бореальные леса южнотаежного типа сменяются формациями широколиственных лесов.

Зональность растительности Беларуси характеризуется двумя геоботаническими зонами и тремя подзонами.

Зоны: 1) Евразийская таежная.

2) Европейская широколиственная лесная.

Большинство видов древесных пород встречается по всей территории республики, за исключением некоторых видов, из которых необходимо отметить ареалы граба и ели. Разграничиваются зоны по южной границе ареала сплошного распространения ели.

Северная граница сплошного распространения граба и южная ели делят территорию Беларуси на три геоботаничесие подзоны: дубово-темнохвойных лесов, грабово-дубово-темнохвойных и широколиственно-сосновых лесов.

Геоботанические подзоны охватывают обширные территории, вытянутые в широтном направлении и характеризуются определенным составом формаций лесной растительности.

Зональность лесов Беларуси хорошо соответствует климатическим и геоморфологическим особенностям территории. Подзона дубовотемнохвойных лесов занимает северную часть Беларуси, характеризуется моренно-пересеченным рельефом, который чередуется с водно-ледниковыми равнинами (Белоруское Поозерье), на юге – возвышенный водораздельный район Белорусской гряды, на востоке – Оршано-Могилевское плато. Почвы – дерново-подзолистые разнообразные по механическому составу. В подзоне встречется много крупных верховых болот. Климат изменяется от холодновато-влажного на северо-востоке до среднего по теплу и увлажнению на юге. Сумма положительных температур более 10 градусов – 2000-2200, количество осадков – 540-710 мм в год. При преобладании сосновых насаждений до 16% приходится на ельники. Хуже представлены дубравы и черноольшанники. Только здесь произрастают сероольшанники.

Включает в себя три геоботанических округа: Западно-Двинский, Ошмяно-Минский и Оршано-могилевский.

Для Западно-Двинского округа характерно незначительное распространение дубовых лесов и повышенное участие коренных болотных лиственных лесов и производных сероольшанников.

Ошмяно-Минский округ отличается исключительным преобладанием лесов на бедных песчаных почвах недостаточного увлажнения.

Оршано-Могилевский отличается повышенным участием еловых дубрав и широким распространением лесов орляково-кисличной серии типов леса.

Подзона грабово-дубово-темнохвойных лесов охватывает центральную полосу территории Беларуси, с западной части занимает часть Белорусской гряды с крупными возвышенностями, а на востоке – Центральноберезинскую низину и низины Предполесья. Преобладают почвы дерново-подзолистые, встречается значительное количество низинных болот. Климат среднетеплый и средний по увлажнению. Сумма положительных температур более 10 градусов – 2200-2450, количество осадков – 550-700 мм в год. Преобладает сосна при снижении участия ели, осины и березы бородавчатой и повышении доли дуба, березы пушистой и ольхи черной.

Включает два геоботанических округа: Неманско-Предполесский и Березинско-Предполесский, которые отличаются по соотношению еловых и дубовых лесов, а ткаже по типологической структуре сосновых лесов.

Подзона широколиственно-сосновых лесов размещена в Полесской низине и характеризуется чаще плоским рельефом. Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные почвы чередуются с массивами низинных торфяников. Верховых болот мало. Климат теплый и неустойчиво влажный. Сумма положительных температур более 10 градусов – 2400-2550, количество осадков – 530-600 мм в год. Значительно возрастают площади занятые ольхой черной, березой пушистой и особенно дубом, хотя преобладает сосна. Подразделяется на два округа: Бугско-Полесский и Полесско-Приднепровский.

Для Бугско-Полесского округа характерно широкое распространение лиственных лесов на болотах, а для Полесско-Приднепровского — максимальное распространение широколиственных лесов.

При геоботаническом районировании Беларуси округа подразделяются на 25 комплексов лесных массивов, ограничивающих почвенноорографические территориальные образования.

2. Зональные особенности рубок леса и лесовыращивания

Способы РГП устанавливаются с учетом лесорастительного районирования Беларуси.

Рубки главного пользования в геоботанических подзонах Республики Беларусь

Подзона |

Леса на бедных |

Леса на |

Леса на |

Леса на |

Леса на |

Леса на |

|

песчаных почвах |

относительно |

богатых |

оторфованных |

торфяно- |

затопляем |

|

|

богатых почвах |

почвах |

минеральных |

болотных |

ых землях |

|

|

|

|

|

|

повыше |

почвах |

почвах |

|

|||||

|

недостаточ ного увлажнения |

неустойчив ого увлажнения |

нормальног о увлажнения |

|

повышенно го увлажнения |

нного |

олиготрофного заболачива ния |

эвтрофного заболачива ния |

олиго- и мезотрофн |

|

торфянист ых |

|

||

|

|

увлажн |

|

|

||||||||||

|

|

ения |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

Сосновые насаждения |

|

|

|

|

|

|

|

||||

Дубово-те- |

Сплош |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-ные, |

Постеп |

Постеп |

|

Постеп |

- |

Сплош- |

Добровольно- |

- |

||||||

мнохвойных |

|

|||||||||||||

постеп |

енные |

енные |

|

енные |

ные |

выборочные |

|

|

||||||

лесов |

|

|

|

|

|

|||||||||

енные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Грабово- |

Сплош |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

дубово- |

-ные, |

Постеп |

Постеп |

|

Постеп |

- |

Сплош- |

Добровольно- |

- |

|||||

темнохвойных |

постеп |

енные |

енные |

|

енные |

ные |

выборочные |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

||||||||||

лесов |

енные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Широколистве |

Сплош |

Постеп |

Сплош |

|

Сплош |

|

Сплош- |

Добровольно- |

|

|||||

нно-сосновых |

-ные, |

|

- |

- |

||||||||||

постеп |

енные |

ные |

|

ные |

ные |

выборочные |

|

|

||||||

лесов |

|

|

|

|

|

|||||||||

енные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Еловые насаждения |

|

|

|

|

|

|

|

|||

Дубово-те- |

- |

Сплош- |

Постеп |

Постеп |

Сплош- |

Сплош- |

Добровольно- |

- |

||||||

мнохвойных |

||||||||||||||

ные |

енные |

|

енные |

ные |

ные |

выборочные |

|

|

||||||

лесов |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Грабово- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

дубово- |

- |

Сплош- |

Постеп |

|

Постеп |

Сплош- |

Сплош- |

Добровольно- |

- |

|||||

темнохвойных |

ные |

енные |

|

енные |

ные |

ные |

выборочные |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

||||||||||

лесов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Широко- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

лиственно- |

- |

Сплош- |

Постеп |

|

Постеп |

Сплош- |

Сплош- |

Добровольно- |

- |

|||||

сосновых |

ные |

енные |

|

енные |

ные |

ные |

выборочные |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

||||||||||

лесов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Дубовые насаждения |

|

|

|

|

|

|

|

|||

Дубово-те- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Доброволь |

|

- |

- |

Постеп |

|

Постеп |

Постеп |

- |

|

- |

|

|

|

но- |

||

мнохвойных |

|

|

|

|

|

|||||||||

енные |

|

енные |

енные |

|

|

|

|

выборочны |

||||||

лесов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

е |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Грабово- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Доброволь |

|

дубово- |

- |

- |

Постеп |

|

Постеп |

Постеп |

- |

|

- |

|

|

|

но- |

|

темнохвойных |

енные |

|

енные |

енные |

|

|

|

|

выборочны |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

лесов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

е |

|

Широколистве |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Доброволь |

|

|

|

Постеп |

|

Постеп |

Постеп |

|

|

|

|

|

|

но- |

||

нно-сосновых |

- |

- |

|

- |

|

- |

|

|

|

|||||

енные |

|

енные |

енные |

|

|

|

|

выборочны |

||||||

лесов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

е |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Основные лесообразующие породы и допустимая к ним примесь других пород при лесовосстановлении на вырубках

Насажден |

Подзо |

Древес |

Леса на бедных |

Леса на относительно |

Леса на |

Леса на оторфованных |

Леса на торфяно- |

Леса на |

||||

ие, |

на |

ная |

песчаных почвах |

богатых почвах |

богатых |

минеральных почвах |

болотных почвах |

затопляе |

||||

назначен |

|

порода |

недостаточ |

неустойчи |

нормальн |

повышенн |

почвах |

олиго- |

эвтроф- |

олиго-и |

эвтроф- |

мых |

ное в |

|

|

ного |

вого |

ого |

ого |

повышенног |

трофно-го |

ного |

мезо- |

ных |

землях |

рубку |

|

|

увлажнения |

увлажнени |

увлажнен |

увлажнен |

о |

заболачива |

заболачива |

трофных |

|

|

|

|

|

|

я |

ия |

ия |

увлажнения |

ния |

ния |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Серия типов леса |

|

|

|

|

|

|

|

|

лишайнико |

бруснична |

орляко- |

чернична |

снытевая, |

долгомо |

приру- |

багульнико |

осокова |

лугови- |

|

|

|

вая, |

я, мшистая |

вая, |

я |

крапивная, |

шная |

чейно- |

вая, |

я, |

ковая, |

|

|

|

вересковая |

|

злаковая, |

|

папоротник |

|

травяная, |

осоково- |

болотно |

пойменна |

|

|

|

|

|

кислична |

|

овая |

|

касатикова |

сфагно- |

- |

я |

|

|

|

|

|

я |

|

|

|

я |

вая, сфаг |

папорот |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

новая |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

никовая, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

таволго |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вая |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

|

Основн |

С |

С |

С |

С |

- |

С |

С, Е |

С |

С, Олч |

**) |

|

I, II |

ая |

- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Приме |

Б |

Б, Е |

Е, Б, Ос |

Е, Б, Ос |

- |

Е, Б |

Е, Б, Ос, |

Б |

Б, Олч |

- |

|

|

|

|||||||||||

Сосново |

|

сь |

Олч |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

е |

|

Основн |

С |

С |

С |

С |

- |

С |

С |

С |

С, Олч |

**) |

|

III |

ая |

- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Приме |

Б |

Б, Е |

Д, Б, Ос |

Б, Д, Ос |

- |

Б |

Б, Ос, Олч |

Б |

Б, Олч |

- |

|

|

|

|||||||||||

|

|

сь |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Основн |

- |

Е, С |

Е |

Е |

Е, Д, Б*), |

Е, С |

Е, С |

Е, С |

Е, Олч |

**) |

|

I |

ая |

Ос*) |

- |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Приме |

- |

С, Б |

С, Б, Ос, |

С, Б, Д, |

Д, Я, Б, Ос |

С, Б |

С, Б, Олч, |

С, Б, Олч |

Олч, Я |

- |

|

|

|

|||||||||||

Еловое |

|

сь |

|

|

Д |

Ос |

|

|

Я |

|

|

|

|

Основн |

- |

Е, С |

Е |

Е |

Е, Д, Б*), |

Е, С |

Е, С |

- |

Е, Олч |

**) |

|

|

|

|||||||||||

|

II |

ая |

Ос*) |

- |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Приме |

- |

С, Б |

С, Б, Ос, |

С, Б, Д, |

Д, Я, Б, |

С, Б |

С, Б, Олч, |

- |

Олч, Я |

- |

|

|

|

|||||||||||

|

|

сь |

Д |

Ос |

Ос, Г |

Я, Д |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

1 |

|

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

|

|

Основная |

- |

Е, С |

Е |

Е |

Е, Д, Б*), |

Е, С |

Е, С |

Е, С |

Е, Олч |

**) |

|

|

III |

Ос*) |

- |

|||||||||

Еловое |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Примесь |

- |

С, Б, Д |

С, Д, Б, |

С, Б, Д, |

Д, Я, Б, |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

Ос, Г |

Ос |

Ос, Г |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

Основная |

- |

- |

Д |

Д, С |

Д |

- |

- |

- |

- |

Д |

|

|

I |

|

|

|

Кл, В, |

Е, С, |

Я, Кл, В, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ил, Я, |

|

|

|

|

|

|||

|

|

Примесь |

- |

- |

Кл, Б, |

Ил, Е, |

- |

- |

- |

- |

Д |

||

|

|

|

Е, Б, |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

Ос, Я |

Олч, Лп |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ос, Г |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Дубовое |

|

|

Основная |

- |

- |

Д |

Д |

Д |

- |

- |

- |

С, Олч |

**) |

|

|

|

- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

II, III |

|

|

|

Кл, В, |

Е, С, |

Я, Кл, В, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ил, Я, |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

Примесь |

- |

- |

Кл, Г, Б, |

Ил, Е, Г, |

- |

- |

- |

- |

Я, Олч |

|

|

|

|

Е, Б, |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

Ос, Я |

Б, Ос |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ос, Г |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С, Е, Д, |

|

|

|

|

|

|

|

|

Основная |

С |

С, Е |

С, Е |

С, Е |

Б*), |

С |

С |

- |

- |

- |

|

|

I |

|

|

|

|

|

Ос*) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Примесь |

Б |

Б, Ос |

Б, Ос, |

Б, Ос, Д |

Я, Кл, В, |

Е, Б, Ос |

Е, Б, Ос |

- |

- |

- |

|

|

|

Д, Я, Кл |

Ил, Б, Ос |

|||||||||

Мелколиственный |

II |

Основная |

С |

С, Е |

С, Е |

С, Е |

Д, Е |

С |

С |

- |

- |

- |

|

|

|

|

|

Б, Ос, |

|

Я, Кл, В, |

|

|

|

|

|

||

производный лес |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Примесь |

Б |

Б, Ос |

Д, Я, |

Б, Ос, Д |

Ил, Б, |

Е, Б, Ос |

Е, Б, Ос |

- |

- |

- |

||

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

Кл, Г |

|

Ос, Г |

|

|

|

|

|

|

|

III |

Основная |

С |

С |

С, Д |

С, Д |

Д |

С |

С |

- |

- |

- |

|

|

|

|

|

|

Б, Ос, |

Кл, Я, Г, |

Я, Кл, В, |

|

|

|

|

|

|

|

|

Примесь |

Б |

Д, Б, Ос |

Я, Кл, Г |

Б, Ос |

Ил, Г, Б, |

Е, Б, Ос |

Е, Б, Ос |

- |

- |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

Ос |

|

|

|

|

|

Примечание – В таблице приведены следующие допуски: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

*) - в плановом порядке или для восстановления ели и дуба через смену пород; |

|

|

|

|

|

|||||||

|

**) - при невозможности обеспечить естественное или искусственное возобновление ели. |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Почвенно-лесотипологические группы Беларуси.

ПТГ (почвенно-типологическая группа) – первичная таксаномическая единица, выделенная при почвенно-типологических исследованиях.

Основой формирования экологически устойчивых древостоев является все многообразие почвенных разновидностей Беларуси, сгруппированых в 56 почвенно-лесотипологических группах (ПТГ). В классификации ПТГ нашло отражение местоположение каждой из них в системе географических ландшафтов (ландшафтные зоны). В отдельную группу вошли ПТГ нарушенных местообитаний, связанные с деятельностью человека.

Названия ПТГ дается по формируемым здесь коренным типам леса и преобладающим почвенным типам, видам и разновидностям. Учитывая зональность формирования древостоев, названия некоторых ПТГ меняются в пределах каждой из трех геоботанических подзон. При этом изменяется только название коренных типов леса, а ландшафтная и почвенная характеристика остаются неизменными.

Номер каждой ПТГ отражается в повыдельном банке данных в графе тип условий местопроизрастания. В картографических материалах почвеннолесотипологических обследований ПТГ находит отражение на почвенных планшетах.

Признаки почв оказывают решающее влияние на успешность произрастания древостоев. Выделяется два основных признака: механический состав почв (% физической глины и физической пыли) и степень увлажнения (автоморфные, контактно-оглеенные, оглеенные внизу, временно избыточно увлажняемые, глееватые, глеевые). Из других признаков почв при формировании ПТГ использовались следующие: генезис почвообразующих пород, наличие карбонатов в почвообразующих и подстилающих породах и, как следствие, насыщенность почв основаниями, литология или сложение почв образованиями различного происхождения (наличие подстилающих пород водоупоров). Важнейшим фактором выступает тип водного питания и качество грунтовых вод, их жесткость. Точно так же работает экологически карбонатность почвообразующих и подстилающих пород.

В условиях гидроморфных почв определяющими прганаками являются показатели обводненности и проточности, а также тип водного питания. Мощность торфа играет важную роль в системе хозяйственных мероприятий, в силу чего она учитывается при классификации ПТГ.

На болотных почвах важными являются показатели характера увлажнения, а в условиях подстилания карбонатными породами – наличие этого подстилания. При морене ближе 1 метра создаются благоприятные условия роста всех лесообразователей, а при ее карбонатности - твердолиственных пород.

4. Основные направления ведения хозяйства на почвенно- типологическое основе. Главное пользование лесом, лесовосстановительные мероприятия, рубки ухода за лесом.

РГП.