- •3. Пресервы рыбные: сырье, процессы производства, ассортимент, пищевая ценность. Экспертиза качества, хранение дефекты

- •4. Рыба холодного и горячего копчения. Сущность и способы копчения. Изменения химического состава рыбы в процессе копчения. Ассортимент, требования к качеству. Условия и сроки хранения

- •7. Кисломолочные продукты: пищевая и диетическая ценность. Сущность биологических и технологических процессов производства. Характеристика ассортимента

- •8. Коровье масло. Особенности производства и состава. Ассортимент и оценка качества. Процессы, протекающие при хранении

- •9. Теории окисления жиров. Антиокислители. Природа. Мероприятия по предотвращению порчи жиров

- •10. Жиры: значение в питании. Классификация, химическая природа. Жирно-кислотный состав. Свойства. Изменения при хранении

- •15. Белки. Значение в питании. Содержание в продуктах. Состав, структуры. Классификация, свойства, изменения под действием различных факторов. Влияние этих изменения на качество товаров

- •17. Молоко, химический состав и пищевая ценность. Классификация коровьего молока. Оценка качества. Дефекты. Виды технологической обработки. Фальсификация.

- •18. Сыры сычужные. Факторы формирования качества (сырье, образование сгустка). Классификация. Характеристика твердых и мягких сычужных сыров. Маркировка, оценка качества, хранение

- •19. Маргарины. Классификация. Особенности производства и состава. Показатели качества. Условия и сроки хранения

- •30. Сушеные плоды и овощи: ассортимент, виды. Сущность сушки, факторы, формирующие качество. Оценка качества, дефекты, хранение

- •31. Сущность квашения плодов и овощей. Виды, ассортимент, факторы, формирующие качество. Оценка качества, дефекты, хранение

- •32. Физические, химические, биологические, микробиологические процессы, происходящие при хранении товаров, их влияние на качество и сохраняемость

- •33. Товарная обработка плодов и овощей. Виды и типы товарной обработки и их назначение. Показатели качества: общие и специфические показатели. Помологические группы и товарные сорта

- •38. Чай. Пищевкусовая ценность. Факторы формирующие качество. Фабричные и торговые сорта. Виды чая. Отличительные признаки. Экспертиза качества и хранение

- •39. Пиво. Пищевая ценность. Влияние сырья и технологических факторов на формирование качества. Классификация пива. Экспертиза качества. Хранение

- •40. Крупы. Пищевая ценность. Ассортимент. Формирование и оценка качества. Хранение и транспортирование крупы.

- •42. Карамельные изделия. Характеристика сырья и основы производства. Классификация. Потребительское назначение. Оценка качества. Хранение

- •43. Мука пшеничная и ржаная. Принципы классификации, ассортимент. Потребительские и технологические свойства. Формирование и оценка качества. Хранение

- •45. Мучные кондитерские изделия. Классификация. Особенности получения и свойства печений и пряников. Ассортимент, оценка качества, хранение. Торты и пирожные

- •46. Конфетные изделия. Пищевая ценность. Характеристика конфетных масс: помадных, ореховых, шоколадных, прохладительных и др. Особенности их формирования. Оценка качества. Хранение

- •47. Шоколадные изделия. Классификация. Формирование качества. Товароведная характеристика. Оценка качества. Хранение

- •49. Безалкогольные напитки. Значение в питании. Классификация. Характеристика отдельных видов. Оценка качества. Хранение

- •50. Макаронные изделия. Ассортимент, сырье. Технологические факторы, формирующие качество. Экспертиза качества. Хранение

- •46. Система обязательной сертификации продовольственного сырья и пищевой продукции: участники, схемы сертификации, основание выдачи сертификата соответствия

- •52. Особенности и схемы сертификации плодоовощной продукции. Сокращенная процедура сертификации.

- •53. Сертификация продуктов переработки зерна и хлебобулочных изделий.

- •54. Особенности и схемы сертификации молочных продуктов.

- •55. Особенности сертификации рыбной продукции и мяса птицы.

- •76. Общая характеристика полимеризационных смол и пластмасс на их основе: ассортимент, свойства, применение

- •77. Пушнина и меха. Характеристика, признаки сортировки, оценка качества, хранение

- •70. Уровень качества. Понятие и методы определения. Значение уровня качества в оценке конкурентоспособности товара

- •58. Методы оценки качества продукции, их достоинства и недостатки.

- •79. Влияние сырья и технологических факторов на формирование качества обуви. Последствия продажи обуви ненадлежащего качества в свете закона "о защите прав потребителя"

- •72. Качество товара. Понятие, значение в эффективности деятельности предприятия. Факторы формирующие, обеспечивающие и сохраняющие качество.

- •73. Понятие жизненного цикла продукции. Назовите и дайте характеристику этапов жизненного цикла продукции. Петля и спираль качества. Дайте определение и характеристику

- •74. Качество и конкурентоспособность товаров. Влияние различных факторов на конкурентоспособность товаров (качество, цена, этапы жизненного цикла, тип рынка и др.)

- •81. Сравнительная товароведная характеристика кож различных методов дубления

- •82. Меховые изделия. Классификация и характеристика ассортимента, экспертиза качества, хранение

- •83. Состав пластмасс. Влияние компонентов на качество изделий

- •84. Характеристика основных пороков кож, влияние на качество

- •88. Принципы сортировки кожевенного сырья и кож

- •89. Обувь кожаная. Классификация ассортимента, характеристика отдельных групп

- •92. Ферменты. Общие свойства. Классификация по химической природе и характеру катализируемых реакций

- •95. Товарная экспертиза. Цели, задачи, объекты, субъекты, принципы.

- •96. Средства и методы товарной экспертизы

- •97. Идентификация товаров. Цели, задачи. Виды, средства, критерии.

- •98. Товароведная экспертиза: количественная, качественная, ассортиментная, документальная, комплексная.

- •99. Санитарно-гигиеническая, ветеринарно-санитарная, экологическая экспертиза.

- •103. Фальсификация товаров: виды и методы

- •106. Волокна, как исходное сырье и фактор формирования ассортимента и потребительских свойств текстильных изделий. Общие сведения о волокнах, их строение, состав, свойства, пороки.

- •108. Шерстяные ткани. Классификация. Ассортимент, товароведная характеристика. Оценка качества, хранение

- •109. Швейные изделия. Товароведная характеристика ассортимента. Экспертиза качества. Правила хранения

- •110. Пряжи и нити. Способы вязания полотен и виды переплетений. Их влияние на формирование качества трикотажных изделий

- •111.Основные функции тары и упаковки.

- •115.Тара и упаковка: взаимосвязь с экологией

- •116.Товарная характеристика ассортимента хлопчатобумажных тканей. Экспертиза качества. Хранение.

- •117. Тара и упаковка: классификация, виды, значение

- •118.Товарная характеристика ассортимента льняных тканей. Экспертиза качества. Хранение

- •119.Оценка качества и определение сортности трикотажных изделий

- •120. Товароведная характеристика ассортимента трикотажных изделий. Оценка качества и хранение

- •121.Товароведная характеристика ассортимента шелковых тканей. Контроль качества и хранение

- •123. Психологическое воздействие цвета, шрифта, формы тары и упаковки на покупателей.

- •124. Психолого-креативные особенности рекламной деятельности. Методы воздействия на потребителей и особенности их применения в торговле.

- •125. Роль рекламы в торговой деятельности. Средства, виды рекламы и их характеристика

- •126.Определение эффективности рекламной деятельности. Особенности рекламной деятельности в торговле.

- •109. Организация розничной продажи товаров и обслуживание покупателей

- •129. Организация технологического процесса в розничной торговле и направления его совершенствования.

- •130. Понятие и содержание технологического процесса предприятия торговли.

- •132. Виды, функции, устройство и планирование товарных складов

- •133.Организация транспортно-экспедиционных операций; пути повышения эффективности перевозки товаров

- •139. Классификация товаров. Принципы. Классификация торговая, таможенная (номенклатура гармонизированной системы), статистическая, стандартная, тн вэд.

- •141.Принципы кодирования товаров. Кодирование товаров по окп, в государственной системе таможенного контроля. Штриховое кодирование, цели, принципы, распространение

- •56. Международная и региональная стандартизация. Ее роль в развитии взаимопонимания и сотрудничества между странами. Стандарты исо, мэк, евростандарты (en) - их гармонизация

- •57. Системы управления качеством товаров. Международные стандарты исо серии 9000. Их требования к обеспечению качества товаров

- •59. Сертификация товаров: сущность, виды, порядок осуществления, практическое значение. Декларирование соответствия. Закон рф " о техническом регулировании "

- •60. Содержание и применение стандартов, информация о стандартах. Виды и содержание технических регламентов. Сущность технического регулирования.

- •62. Схемы сертификации услуг. Услуги, подлежащие обязательной сертификации. Социальные требования к объектам сертификации. Особенности сертификации услуг общест.Пит.. Сертификация персонала.

- •63. Схемы и этапы проведения сертификации продукции. Области применения схем сертификации. Сущность процедуры подтверждения соответствия, её отличие от сертификации.

- •64. Объекты и субъекты (участники) сертификации систем качества. Модель системы менеджмента качества (смк). Дать подробную характеристику схемы модели

- •Модель смк.

- •67. Основные положения закона рф «Об обеспечении единства измерений». Метрологический надзор за средствами измерений. Санкции за нарушение метрологических норм.

- •69. Система сертификации хассп на соответствие требованиям гост р 51705.1-2001. Структура системы сертификации. Этапы проведения работ по сертификации хассп.

110. Пряжи и нити. Способы вязания полотен и виды переплетений. Их влияние на формирование качества трикотажных изделий

Пряжа – нити, состоящие из коротких волокон, полученные посредством их скручивания.

Нити – гибкие, прочные тела с малыми поперечными размерами неопределенно большой длины, получаемые из природных и хим. волокон.

Ткани, трикотаж и другие изделия вырабатывают из текстильных нитей. В зависимости от характера получения их делят на пряденые и непряденые. Пряденые нити получают путем прядения из волокон ограниченной длины (хлопка, льна, шерсти и др.) и называют пряжей. Непряденые нити получают из волокон неограниченной длины, поэтому они не нуждаются в прядении.

Пряжа по волокнистому составу может быть однородной (из одного вида волокна) и смешанной (из смеси разных по природе волокон).

По способу изготовления различают пряжу однониточную, трощеную и крученую.

Однониточная (одинарная) пряжа образуется путем скручивания элементарных волокон.

Трощеная пряжа состоит из нескольких продольно сложенных нитей, не скрученных между собой.

Крученую пряжу получают путем скручивания двух или более одинарных пряж. Ее делят на фасонную и армированную. На поверхности фасонной пряжи имеются узелки, спирали, утолщения, петли. Армированная пряжа представляет собой нить, сердечник которой обвит по всей длине волокнами или нитями.

По способу прядения пряжу подразделяют на гребенную, аппаратную и кардную.

Гребенная — это наиболее тонкая и ровная пряжа, полученная из длинных и хорошо параллелизованных волокон.

Аппаратную пряжу получают из более коротких волокон, поэтому она пушистая, рыхлая и менее прочная.

Кардная пряжа по внешнему виду и свойствам занимает промежуточное место между гребенной и аппаратной. Хлопчатобумажную пряжу вырабатывают гребенным, кардным, аппаратным способами и на пневмомеханических машинах БД-200, шелковую — гребенным, кардным и аппаратным способами, а шерстяную — гребенным и аппаратным. Льняную пряжу вырабатывают из чесаного льна и очесов мокрым и сухим прядением. Пряжа мокрого прядения более гладкая, плотная и меньшей толщины.

По отделке различают пряжу суровую, вареную (льняную), кислованную (льняную), отбеленную, гладкокрашеную (окрашена в один какой-либо цвет), мерсеризованную (хлопчатобумажную), меланжевую (хлопчатобумажную и шерстяную), мулине. Меланжевая пряжа состоит из смеси волокон различного цвета. Мулине — это крученая пряжа из двух и более разноокрашенных нитей (белой и черной, белой и коричневой и т. д.).

В производстве тканей широко используют высокообъемную пряжу, которая отличается пушистостью, мягкостью и хорошими теплозащитными свойствами. Эту пряжу получают из смеси разноусадочных полиакрилонитриль-ных синтетических волокон. При обработке пряжи паром или горячей водой высокоусадочные волокна укорачиваются, а низкоусадочные волокна при этом изгибаются, в результате чего пряжа увеличивается в объеме, становится мягкой и пушистой.

Нити различают элементарные и комплексные.

К элементарным относят одиночные нити, не делящиеся в продольном направлении без разрушения и являющиеся составной частью комплексной нити или жгута.

К комплексным относят нити, каждая из которых состоит из двух и более элементарных, соединенных скручиванием или склеиванием. Получают их из волокон натурального шелка, искусственных и синтетических.

В зависимости от степени кружки различают нити пологой крутки (до 230 кр/м), средней крутки — муслин (800—1500 кр/м) и высокой крутки—креп (1500—3200 кр/м).

Большой интерес для текстильного производства представляют текстурированные комплексные нити. Структура их изменена путем дополнительных обработок для повышения объема или растяжимости. Эти нити характеризуются большой извитостью, мягкостью и высокой упругостью.

Различают нити высокой растяжимости (100 % и более), повышенной (до 100%) и обычной растяжимости (до 30%). В нашей стране выпускают нити высокой растяжимости под названием эластик, обладающие большой пористостью, пушистостью и высокой упругой растяжимостью (до 400%). Используют эластик для изготовления чулочно-носочных, спортивных изделий и др.

Структура и свойства текстурированных нитей могут формироваться за счет неоднородности их строения в процессе получения или при соединении нитей различной природы. Такие нити называют бикомпонентными. К ним относят, например, акон — высокорастяжимую нить, состоящую из капроновой и ацетатной нитей, скрученных в два приема.

Из нитей повышенной растяжимости наиболее распространены мэрон, мэлан, гофрон, рилон и др. Мэрон (из комплексных нитей капрона) и мэлан (из лавсана) внешне мало отличаются от эластика, их поверхность тоже покрыта перепутанными спиральными извитками, но по сравнению с ним они имеют меньшую растяжимость и поэтому широко используются для верхних, спортивных и бельевых трикотажных изделий, а также для тканей. Гофрон и рилон (из капрона) различаются характером извитости: у гофрона плоская извитость, а у рилона спиральная.

К нитям обычной растяжимости относится аэрон (из капрона), имеющий уплотненную структуру с редкими петлями на поверхности.

Кроме перечисленных нитей вырабатывают профилированные (шелон) и комбинированные текстурированные нити, получаемые соединением и скручиванием различных текстурированных нитей с обычными. К ним относят три-кон (из капрона-эластика и триацетатных нитей) и такон (из капроновой и ацетатной нитей).

Переплетение существенно влияет на структуру ткани, ее внешний вид и свойства. Ткани с короткими перекрытиями вследствие частых изгибов нитей имеют матовую поверхность, они жестче, прочность и удлинение их выше. Длинные перекрытия делают ткань гладкой и блестящей, мягкой, но менее прочной на разрыв.

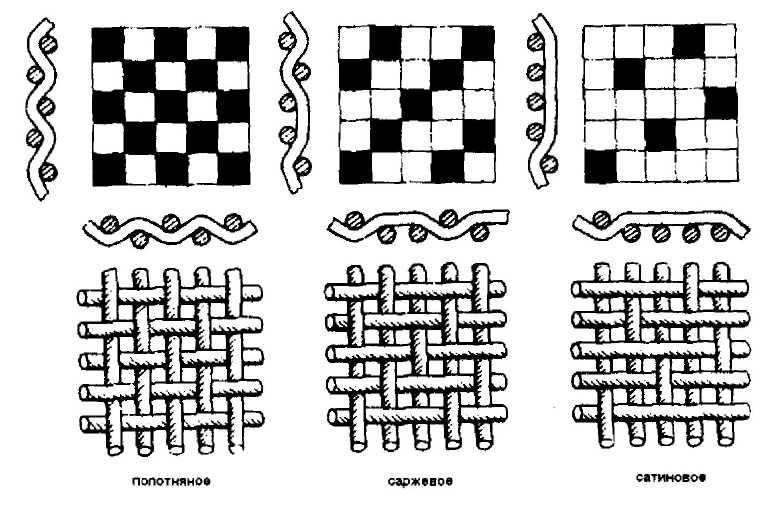

Ткацких переплетений известно много. Все переплетения делят на четыре класса: простые (главные), придающие тканям гладкую однородную поверхность; мелкоузорчатые, создающие на поверхности ткани мелкие узоры; сложные, полученные из нескольких систем основных и уточных нитей; крупноузорчатые (жаккардовые), образующие на ткани крупные узоры.

Простые (главные) переплетения — это полотняное, саржевое, атласное и сатиновое.

Полотняное переплетение характеризуется тем, что каждая нить утка поочередно переплетается с каждой нитью основы, перекрывая одну и проходя под другой, так что, лицевая сторона и изнанка ткани получаются одинаковыми. Это переплетение самое распространенное, им вырабатывают бельевые, платьевые и другие ткани.

Саржевое переплетение характеризуется наличием на ткани диагоналевых полос, идущих снизу вверх направо. По сравнению с полотняным оно позволяет получить ткань с большей плотностью и растяжимостью. Применяют такое переплетение при выработке платьевых, костюмных и подкладочных тканей.

Атласное и сатиновое переплетения придают тканям гладкую блестящую поверхность, стойкую к истиранию. Лицевой застил может быть образован нитями основы (атласное переплетение) или утка (сатиновое переплетение). Сатиновым переплетением вырабатывают преимущественно хлопчатобумажные сатины, а атласным — шелковые ткани.

Мелкоузорчатые переплетения подразделяют на два подкласса: производные от простых переплетений и комбинированные.

Производные переплетения получают видоизменением и усложнением простых переплетений. Производные полотняного переплетения — репс и рогожка, саржевого — саржа усиленная, ломаная и др., сатинового — усиленный сатин.

Комбинированные переплетения получают путем комбинации нескольких простых переплетений (креповое, просвечивающееся и др.). Мелкоузорчатыми переплетениями вырабатывают большое количество тканей костюмно-платьевого назначения.

Сложные переплетения (двухслойные, ворсовые и др.) применяют, когда необходимо увеличить толщину ткани, получить на поверхности ворс или разную фактуру лицевой и изнаночной сторон и т. п.

Крупноузорчатыми переплетениями вырабатывают ткани с разнообразными ткаными узорами, например скатерти или мебельно-декоративные ткани.