- •10. Применение фундаментальных законов природы (второй закон Ньютона) к построению модели колебаний системы «шарик – пружина»

- •11. Второй способ моделирования колебаний механической системы «шарик – пружина» используя закон сохранения энергии.

- •12. Третий способ построения модели колебаний механической системы «шарик – пружина» с помощью вариационного метода.

- •13. Моделирование колебаний электрического контура. Аналогия моделей

- •9. Необходимое и достаточное условие интегрируемости функций. Классы интегрируемых функций.

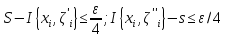

- •2) Достаточность . Т.К. Для т справедливы неравенства , согласно условию теоремы, можно указать такое разбиение, что . В силу произвольности .

- •10. Теорема о среднем значении определенного интеграла

- •12. Функции нескольких переменных. Предел функции многих переменных.

- •Функция деструктора

- •Конструкторы производного класса

- •Виртуальные, дружественные, статические функции. Указатель this.

- •Решения методом Фурье краевой задачи неоднородного уравнения

- •Уравнения теплопроводности. Задача Коши. Формула Пуассона

- •Дифференциальные уравнения

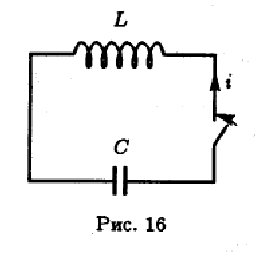

13. Моделирование колебаний электрического контура. Аналогия моделей

Это устройство представляет собой

конденсатор, соединенный проводами с

индуктивной катушкой. В момент t=0

цепь замыкается, и заряд с обкладок

конденсатора начинает распространяться

по цепи.

Сопротивление проводов будем считать равным нулю, емкость конденсатора равна С, индуктивность катушки L. Для изменяющейся со временем величины q(t), где q(t) – заряд на обкладках конденсатора, необходимо получить соответствующее уравнение. Очевидно, что ток i(t) и напряжение v(t) также являются функциями времени.

По физическому смыслу величины С в любой момент времени имеем равенство v(t)=q(t)С (емкость равна величине заряда, который необходимо поместить на обкладки конденсатора для увеличения разности потенциалов между ними на единицу).

Так как электрическое сопротивление в

цепи отсутствует, то падения напряжения

на проводах нет, и разность потенциалов

v(t),

существующая на конденсаторе, подается

непосредственно на катушку. При переменном

токе в катушке возникает электродвижущая

сила самоиндукции, равная

Закон Ома для цепи в отсутствие сопротивления выглядит следующим образом:

Так как по определению

(

при изменении заряда на конденсаторе

в цепи возникает ток), то из последнего

соотношения получаем уравнение

(

при изменении заряда на конденсаторе

в цепи возникает ток), то из последнего

соотношения получаем уравнение

описывающее процесс колебаний величины q(t) (а следовательно, и величин i(t), v(t)) в простейшем электрическом контуре. В системе «емкость-индуктивность» колебания происходят так же, как и в системе «шарик-пружина».

Мат.Анализ

9. Необходимое и достаточное условие интегрируемости функций. Классы интегрируемых функций.

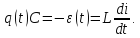

Th: Для того, чтобы

ограниченная на сегменте [a,b]

функция f(x)

была интегрируемой на этом сегменте,

необходимо и достаточно, чтобы для

нашлось такое разбиение Т сегмента

[a,b], для

которого

нашлось такое разбиение Т сегмента

[a,b], для

которого

Доказательство: 1)необходимость. Пусть

ф-я f(x)

интегрируема на сегменте [a,b].

Обозначим через I – предел

интегрируемых сумм этой функции. По

определению предела интегрируемых сумм

для

можно указать такое

можно указать такое

,

что для

,

что для

разбиения Т, удовлетворяющего условию

разбиения Т, удовлетворяющего условию

,

независимо от выбора точек

,

независимо от выбора точек

на частичных сегментах разбиения

выполняется нер-во

на частичных сегментах разбиения

выполняется нер-во

Зафиксируем одно такое разбиение Т. Для данного разбиения Т можно указать такие 2 интегр. суммы, что

Отметим, что обе интегр. суммы

и

и

удовлетворяют неравенству (1). Из

соотношения

удовлетворяют неравенству (1). Из

соотношения

нер-ва (1) и неравенств

вытекает

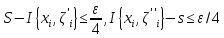

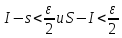

2) Достаточность . Т.К. Для т справедливы неравенства , согласно условию теоремы, можно указать такое разбиение, что . В силу произвольности .

Общее значение чисел

обозначим через I. Докажем,

что I – предел интегрируемых

сумм функции f(x).

Действительно, в силу леммы Дарбу это

число I есть общий предел

при

обозначим через I. Докажем,

что I – предел интегрируемых

сумм функции f(x).

Действительно, в силу леммы Дарбу это

число I есть общий предел

при

верхних и нижних сумм. Поэтому для

верхних и нижних сумм. Поэтому для

можно указать такое

можно указать такое

,

что при

,

что при

выполняются неравенства

выполняются неравенства

,

т.е. при

,

т.е. при

,

,

причем

причем

.

.

интегр. сумма

интегр. сумма

данного разбиения Т заключена между

данного разбиения Т заключена между

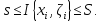

Таким образом при

Таким образом при

величины I и

величины I и

заключены между числами S

b s. ⇒при

заключены между числами S

b s. ⇒при

⇒ I – предел интегральных сумм. ⇒ теорема доказана.

Классы интегрируемых функций

Любая функция, ограниченная и непрерывная в некотором промежутке, является интегрируемой на этом промежутке. К классу интегрируемых функций относятся также функции, ограниченные на промежутке интегрирования и имеющие на этом промежутке конечное число точек разрыва первого рода.

Если функция f(x) интегрируема на промежутке [a,b], то и функция c f(x), где c – константа, интегрируема на этом промежутке.

Если функция f(x) интегрируема на промежутке [a,b], то и функция | f(x) | интегрируема на этом промежутке.

Если функции f(x) и g(x) интегрируемы на промежутке [a,b], то и их сумма, разность и произведение интегрируемы на этом промежутке.

Если функция f(x) интегрируема на промежутке [a,b], то она интегрируема и в любой части этого промежутка.

Если функция f(x) интегрируема в каждой части некоторого промежутка, то она интегрируема и на всем промежутке.

Если значения интегрируемой функции изменить в конечном числе точек на конечные величины, то интегрируемость функции не нарушится.

Применительно к функции f(x) , которая не определена в конечном числе точек промежутка [a,b], это означает, что ни существование интеграла , ни его величина не зависят от значений, приписанных функции f(x) в точках ее разрыва.