- •Введение

- •Основная литература по курсу “Системы государственного управления”

- •Программа курса “Системы государственного управления”

- •Разделы дисциплины, виды и объем занятий

- •Тема 1. Предмет, задачи и научные основы системы государственного управления

- •Тема 2. Сущностные характеристики государства и власти

- •Тема 1. Предмет, задачи и научные основы системы государственного управления

- •1.1. Содержание понятия "государственное управление". Классификация методов, виды и формы государственного управления

- •1.2. Основные научные школы и подходы при изучении государственного управления

- •1.3. Общественное развитие и общественное воспроизводство. Структурные сферы общества. Влияние государства на развитие общества

- •1.4. Формы государственного устройства. Авторитарный и демократический стили управления

- •1.5. Критерии классификации видов управления. Принципы рационального управления. Основные функции в процессе управления.

- •Тема 2. Сущностные характеристики государства и власти

- •2.1. Подсистемы человеческого социума и эффективность функционирования человеческой системы

- •2.2. Особенности взаимоотношений экономики и государства

- •2.3. Принципы и способы реализации государственной власти

- •2.4. Основные факторы, способствующие формированию системы государственного вмешательства в социальную и экономическую сферы

- •2.5. Системы государственной власти

- •2.6. Функции государства при управлении экономикой

- •Тема 3. Структура государственного управления в ведущих странах мира: институциональный, функциональный и организационный анализ

- •Тема 4. Центральные, региональные и местные органы государственного управления, их иерархия, проблемы взаимоотношений

- •4.1. Система государственно-административного управления

- •4.2. Разделение государственной власти

- •4.3. Структурные составляющие государственно-административной системы

- •4.4. Органы государственной власти и их полномочия

- •Примерная структура органов краевой, областной администрации

- •Тема 5. Формирование государственной политики и ее реализация

- •5.1. Основы и факторы разработки государственной политики

- •5.2. Нормативные акты органов власти, выделение приоритетных направлений государственной политики

- •Сроки опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов

- •5.3. Органы управления участвующие в реализации государственной политики, роль системы принятия решений

- •5.4. Теория государственно-административного управления

- •5.5. Оптимальные модели государственно-административного управления

- •Тема 6. Осуществление государственное регулирование экономики

- •6.1. Основные направления организации и методы государственного регулирования экономики

- •6.2. Структура и компетенция органов управления, поддержка конкуренции и предпринимательства

- •6.3.Осуществление антимонопольной политики, фондовый рынок и фкцб

- •6.4. Реализация кредитно-денежной политики и валютного регулирования

- •Регулирование количества поставщиков на товарном рынке

- •Характеристики ценных бумаг

- •Выпуск муниципальных займов в России

- •Средства платежа, выпускаемые в обращение в регионах

- •Тема 7. Реализация социальной политики государства

- •7.1. Принципы осуществления управления социальной сферой

- •7.2. Показатели уровня и качества жизни

- •7.3. Содержание политики социального государства

- •7.4. Социальные приоритеты, политика в области занятости и регулирование рынка труда

- •7.5. Развитие системы социальных служб. Управление образованием культурой и здравоохранением.

- •9.2. Современные трансформации в системе управления социальной сферой

- •9.3. Сущность и содержание управления социальной сферой (на примере города)

- •3. Содержание политики социального государства

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3.

- •Основные показатели уровня жизни

- •Динамика прожиточного минимума и оплаты труда

- •Финансирование объектов социальной сферы на селе

- •Участники соглашений

- •Финансирование программы “Дети России”

- •Тема 8. Управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями

- •8.1. Понятие, предотвращение и разрешение конфликтов

- •8.2. Государственное регулирование различных видов безопасности

- •8.3. Чрезвычайные ситуации и мчс, чрезвычайное положение

- •Зарегистрированные чрезвычайные ситуации

- •Критерии классификации чрезвычайных ситуаций

- •Порядок проведения забастовок

- •Темы для докладов в рамках дисциплины “Системы государственного управления”

- •Список литературы

- •Глоссарий

- •Перечень федеральных органов исполнительной власти

- •Структура Аппарата Правительства рф:

- •Содержание

- •Тема 1. Предмет, задачи и научные основы системы государственного управления 7

- •Тема 2. Сущностные характеристики государства и власти 33

1.4. Формы государственного устройства. Авторитарный и демократический стили управления

Форма государственного устройства – это организация высших органов государства, порядок образования и взаимоотношений, степень участия граждан в их формировании.

В мировой практике используются в основном две формы государственного управления – республика и монархия, каждая из которых имеет модификации.

Монархия – власть наследственная, единоличная и бессрочная (пожизненная); республика основывается на выборности всех институтов власти сверху донизу.

Монархией называется государство, главой которого является единоличный монарх (царь, король, шах и др.), получающий власть, как правило, в порядке наследования. Различают монархию неограниченную (абсолютную) и конституционную. При конституционной монархии власть монарха ограничена парламентом. Абсолютная монархия в современных условиях встречается редко, конституционная, наоборот, широко распространена (Великобритания, Норвегия, Швеция и т.д.).

Отличительные признаки монархии:

существование единоличного главы государства – монарха (фараона, короля, царя, шаха, князя, султана и др.);

обладание монархом всей полнотой власти, которая является безраздельной, верховной и суверенной (независимой);

занятие трона в порядке престолонаследия, т.е. путем передачи власти по наследственному праву и в порядке родства, т.е. по фамильному праву;

бессрочность правления монарха, т.е. пожизненность его правления;

представительство во внешних отношениях не по поручительству (мандату), а по собственному праву;

юридическая безответственность монарха, неприкосновенность и неподсудность его личности.

В различные исторические эпохи существовали два основных типа монархии: неограниченная (абсолютная) и ограниченная (конституционная). Оба эти типа, различающиеся степенью ограничения власти главы государства, сохраняются и в современном мире.

Монархиями являются четвертая часть государств Земли, что свидетельствует о сохранении монархического сознания, уважения к традициям. Вместе с тем, большинству современных людей свойственно рационалистическое сознание и приверженность республике.

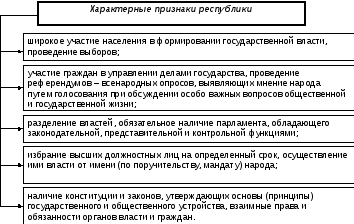

Республика – форма правления, при которой высшая государственная власть принадлежит выборному представительному органу, а глава государства также избирается населением или специальной избирательной коллегией.

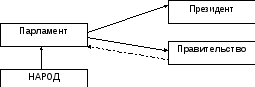

В республиканской форме правления выборным главой государства правления является президент. В зависимости от места парламента в системе государственных органов республика может быть парламентской или президентской. Парламентская республика – система государственной власти, при которой четко распределены функции законодательных и исполнительных органов при привилегированном положении парламента. В мире наметилась тенденция перехода к президентской республике, т.е. усиления исполнительной власти (президент, правительство) и сокращения реальных прав парламента.

Парламентская республика предусматривает приоритетную роль парламента с конституционно-правовой точки зрения:

парламент формирует правительство и в любой момент может отозвать его вотумом недоверия. Доверие парламента – обязательная предпосылка для деятельности правительства. Политическая ответственность правительства только перед парламентом;

глава правительства назначается парламентом (как правило, это лидер победившей на парламентских выборах и ставшей правящей партии);

правительство формируется на основе соглашений парламентских политических фракций, в результате контролируется не только и не столько парламентом, сколько политическими партиями. Если влиятельных партий немного, то исполнительная власть приобретает высокую степень стабильности и способности к принятию управленческих решений. Многопартийная система может способствовать дестабилизации, частой смене правительства, министерской "чехарде";

существует дуализм исполнительной власти: наряду с правительством, постом премьер-министра сохраняется пост главы государства - президента или монарха;

президент в парламентской республике – "слабый" президент, т.е. избирается парламентом, а не всенародно. Можно признать, что он усваивает функции монарха: царствует, но не правит;

парламент является единственным органом, непосредственно легитимированным народом;

чтобы не допустить сверхконцентрации власти парламента, конституцией предусматривается механизм сдерживания и контроля его со стороны главы государства (президента или монарха), его право на роспуск парламента (или одной из его палат) в целях проведения новых выборов.

Исследователи насчитывают в числе развитых стран 13 парламентских республик, в основном в Западной Европе и на территориях бывшей Британской империи (Австрия, Германия, Италия и др.).

Президентская республика возникла в США на основе учета опыта британского парламентаризма и была законодательно закреплена в Конституции 1787 г. Широкое распространение получила в Латинской Америке (Бразилия Мексика, Уругвай и т.д.). Отличительные признаки:

президент и парламент в равной степени легитимированы народом. Президент – "сильный", избран народом и к нему может апеллировать в случае конфликта с парламентом;

президент одновременно является главой государства и главой правительства, значит, отсутствует дуализм исполнительной власти;

президент нуждается в согласии парламента на формирование правительства, но в выборе своей "команды" он свободен и независим от политической поддержки парламента, не руководствуется принципом партийной принадлежности при подборе министров;

парламент не может сместить правительство с помощью вотума недоверия;

чтобы не допустить сверхконцентрации власти у президента, конституцией предусматривается механизм сдержек и противовесов его власти: президент не вправе распустить парламент, а парламент может инициировать импичмент президента.

Исследователи насчитывают около 70 президентских государств.

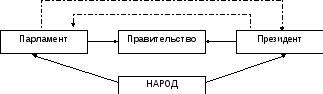

Смешанная форма президентского и парламентского способов правления предусматривает ослабление позиции исполнительной власти правительства и сбалансирование властных полномочий президента и парламента. Используется как в странах с устойчивой демократией (Франция), так и в республиках, создающих новую государственность и стремящихся учесть недостатки и адаптировать преимущества той и другой формы правления. Отличительные признаки:

президент и парламент в равной степени легитимированы пародом;

оба института участвуют и в формировании, и в отстранении правительства. Правительство, таким образом, несет “двойную” ответственность;

парламент может выразить недоверие правительству (его главе, продолжающему исполнять обязанности до решения президента);

очевидно большое значение политического ландшафта для стабильности правительства. Многопартийная система, разногласия между фракциями в парламенте затрудняют работу правительства и вынуждают его обращаться за поддержкой к президенту;

предусматривается механизм взаимных сдержек и контроля высших институтов государственной власти: президент имеет право “вето” на законы, принимаемые представительной палатой и право роспуска палаты, а парламент может инициировать и отстранить от должности президента в случаях, предусмотренных конституцией.

Исследователи насчитывают не менее 20 государств со смешанной формой правления на территории Восточной Европы и бывшего СССР.

Выбор той или иной формы правления осуществляется народом путем принятия конституции или одобрения ее основополагающих принципов на конституционных референдумах или учредительных (конституционных) собраниях, съездах. При этом определяющее влияние на решение народа оказывают культурные, правовые, политические традиции, конкретно-исторические условия, а зачастую и чисто субъективные факторы.

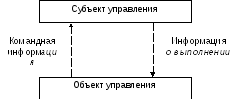

Всякое управление проявляется во взаимодействии субъекта и объекта управления. От субъекта (управляющего) исходит командная информация (что, как, в каком объеме делать), а от объекта (управляемого) поступает информация обратной связи (после исполнения команды).

Интенсивность команд и обратной связи зависит от вида и характера субъекта и объекта управления. Например, в управлении армией сильным является канал команды, а обратная связь почти отсутствует. В регулировании рыночной экономики наоборот. При неконкретных и путаных командах обратная связь или искажается, или совсем не обнаруживается.

Рис. 1 Схема управления

Командная информация подается в целях достижения определенных поставленных целей, решения задач. Получение результата, естественно, зависит прежде всего от качества, способа подачи командной информации, что в сущности и составляет основу методов управления. Все многообразие методов управления базируется на различиях в способах подачи командной информации, которые в свою очередь можно классифицировать по критериям и признакам.

Основополагающим в государственном управлении является определение роли, места человека, общества как объекта управления. По этому критерию различают демократический и авторитарный стили управления.

Демократическое управление исходит из того, что для человека естественным состоянием является деятельность, работа и что он способен к самоуправлению, самоконтролю и не избегает ответственности. Поэтому внешний контроль не рассматривается как единственное средство достижения целей. Такой стиль управления предполагает делегирование полномочий, Предоставление большой самостоятельности в соответствии с функциями, привлечение к принятию решений. Допускаются Дискуссии, не обязательна единодушная поддержка лидера.

Демократическое управление строится по схеме: человек–общество–государство. Прерогативы нации шире государства и включают еще институты гражданского общества, самоуправления. Демократическое правление возможно при любом государственном устройстве. Например, монархический строй Англии не мешает ей иметь все необходимые демократические институты. В Японии органично сочетаются монархизм, демократизм и коллективизм (общинность).

Демократия не утверждается только принятием законов, записями в Конституции (или заменой неподотчетного генерального секретаря всенародно избранным президентом). О демократичности государства судят по уровню благосостояния, способности власти эффективно бороться с произволом, коррупцией чиновников, преступностью.

Авторитарное управление исходит из того, что средний человек изначально избегает труда, не честолюбив, уходит от ответственности, с удовлетворением принимает руководство над собой. Поэтому для повышения эффективности труда его надо принуждать, контролировать. А это может обеспечить централизованная власть, единоначалие при ограничении прерогатив объектов управления. При авторитарном управлении ответственность и контроль сосредоточены в основном на верхнем уровне; лидер имеет огромную личную власть, подчиненные действуют на основе его указаний.

Демократический стиль управления имеет тенденцию к анархизму, а авторитарный – к тоталитаризму. При анархическом управлении никто не вмешивается в естественный ход событий, в свободную игру законов и факторов. Предполагается, что ответственность сама по себе распределяется целесообразно. Тоталитаризм характеризуется полным (тотальным) контролем государства над всеми сферами жизни общества.

Народ выбирает ту форму государственного устройства, которую считает более целесообразной в конкретных условиях и на срок, пока она приносит благо людям, поддерживает эффективность экономики и справедливое распределение. Государственной системе, независимо от формы, угрожают прежде всего бедность населения, социальная и другие виды дискриминации. На качестве российской демократической власти отражается ее переходное состояние: условия новые, а структурная и функциональная организация, менталитет во многом прежние; законы приняты с учетом достижений западного права, но действуют с большими отступлениями; имеются выборы органов власти, а повседневного контроля общества за властью недостает.