Функционирование рыночной экономики и ее основные характеристики

Рынок можно определить как особую форму взаимоотношений между отдельными, самостоятельно принимающими решения хозяйственными субъектами, между покупателями и продавцами.

Хозяйственные отношения, могут быть двух типов:

- натуральные (предполагающие производство для собственного потребления),

- товарные базирующихся на меновых отношениях, эквивалентном обмене, свободной купле-продаже всех товаров и услуг). Именно второй тип связей и осуществляется посредством рынка.

Выделяют структуру и инфраструктуру рынка.

Инфраструктура рынка представляет собой совокупность институтов, систем, служб, предприятий, опосредующих движение товаров и услуг, обслуживающих рынок и обеспечивающих его нормальное функционирование.

Инфраструктура рынка включает такие элементы, как:

- биржи (товарные, фондовые, валютные);

- аукционы, ярмарки;

- предприятия оптовой и розничной торговли;

- банки,

- страховые компании,

- фонды,

- фондовые биржи;

- биржи труда;

- информационные центры;

- юридические конторы;

- рекламные агентства;

- аудиторские и консалтинговые фирмы и т.п.

Все эти элементы очень тесно связаны друг с другом. Если они находятся в равновесном сбалансированном состоянии, то и вся экономика функционирует нормально и также находится в равновесии. И, наоборот, дестабилизация хотя бы одного из элементов (например, банковской сферы) негативно отражается на всей рыночной экономике в целом.

Структуру рынка можно определить как внутреннее строение, расположение, порядок отдельных элементов рынка.

Очевидно, что единой рыночной структуры не существует. Подобно тому, как собранные вместе разнородные предметы могут быть классифицированы на темные и светлые, мягкие и жесткие, круглые и угловатые и т.д., так и рыночная структура может быть рассмотрена с самых разных точек зрения.

Критерии, классифицирующие структуру рынка:

- Во-первых, по объектам рыночных отношений. В зависимости от того, какой именно товар или группа товаров имеют хождение на данном рынке, можно выделить рынок потребительских товаров и услуг, рынок промышленных товаров, рынок сырья, рынок ценных бумаг и т.д.

- Во-вторых, по субъектам рынка. Всех рыночных субъектов согласно их функциям можно поделить на две большие группы - покупатели и продавцы. В зависимости от того, кто из них обладает решающей рыночной властью и может определять условия купли-продажи, выделяют рынок покупателей и рынок продавцов.

- В-третьих, критерием выступают географические границы рынка.

Если человек планирует улучшить свои жилищные условия, то его, скорее всего, будет интересовать местный рынок недвижимости (например, рынок недвижимости Москвы).

- В-четвертых, критерием классификации может служить степень ограничения конкуренции на рынке.

Рынок, в условиях которого взаимодействует значительное количество независимых друг от друга покупателей и продавцов, при этом отдельный индивидуум не имеет возможности влиять на рыночные цены в силу однородности товаров и услуг, абсолютной мобильности всех ресурсов и совершенной информированности всех субъектов рынка, называется совершенно конкурентным.

Те же рынки, на которых присутствует ограниченное количество производителей и производится сильно дифференцированная продукция, относятся к рынкам несовершенной конкуренции. Исключительным случаем несовершенной конкуренции является рынок чистой монополии, на котором выпуск осуществляется единственным производителем данного вида продукции.

Рыночная структура может быть классифицирована:

- по отраслевому признаку (автомобильный или нефтяной);

- по характеру продаж (оптовый, розничный);

- по соответствию действующему законодательству (легальный и нелегальный, «теневой» рынок) и т.д.

Как показывает исторический опыт, рыночный механизм обладает рядом преимуществ, присущих только ему:

- 1. Рынок обеспечивает эффективное распределение ресурсов, смягчающее проблему ограниченности ресурсов, позволяет предприятиям успешного функционировать при наличии весьма ограниченной информации (иногда достаточными являются сведения об уровне цены и издержках), обеспечивает гибкость и высокую адаптивность к быстро меняющимся условиям.

- 1. В условиях рыночной экономики наиболее рационально используются достижения науки и техники (стремясь получить максимальную прибыль, предприниматели идут на риск, разрабатывая новые товары, вводя в производство новейшие технологии). Только рынок позволяет регулировать и координировать деятельность людей без принуждения, т.е. свобода выбора и действий экономических субъектов способствует более полному удовлетворению разнообразных потребностей людей, повышению качества товаров и услуг.

Вместе с тем рыночный механизм не является идеальным.

Лауреат Нобелевской премии Василий Леонтьев однажды сравнил систему свободного предпринимательства с гигантским компьютером, «способным решать свои собственные проблемы автоматически», добавив при этом, что «каждый, кто имел дело с большими компьютерами, знает, что иногда они дают сбой и не могут действовать без присмотра». Экономисты называют подобные ситуации провалами рынка.

Провалы рынка - экономические ситуации, при которых рыночный механизм не в состоянии обеспечить эффективное распределение и использование экономических ресурсов.

Несостоятельность рыночного механизма проявляется в его неспособности обеспечить в необходимых объемах производство общественных товаров (образование, здравоохранение, оборона и т.п.), сохранить невоспроизводимые ресурсы, выработать экономический механизм защиты окружающей среды (необходимы законодательные акты). Рынок не обеспечивает социальную защиту населения, не гарантирует право на труд и доход, не перераспределяет доход в пользу малообеспеченных, не обеспечивает стабильное экономическое развитие (ему свойственны циклические подъемы и спады, инфляция, безработица) и т.п.

Все это предопределяет необходимость государственного вмешательства, которое дополняло бы рыночный механизм, но не вело его к деформации.

В экономической теории выделяют три основных субъекта рыночных отношений:

- домохозяйства,

- фирмы,

- государство.

Домохозяйство представляет собой хозяйственную единицу, некую совокупность лиц, живущих под одной крышей и принимающих общие финансовые решения.

Домохозяйства относятся к сектору потребителей и характеризуются следующими чертами:

- каждое домохозяйство принимает единое решение, как будто оно состоит из одного человека;

- домохозяйства являются полновластными собственниками экономических ресурсов и самостоятельно принимают решения об их продаже производителям;

- любое домохозяйство, принимая решения, стремится получить максимальное удовлетворение своих потребностей, максимальную полезность, исходя из поставленных целей и имеющихся ограничений для их достижения.

Фирма может быть определена как экономический субъект, занимающийся производственной деятельностью и обладающий хозяйственной самостоятельностью в принятии основных производственных решений. Фирмы относятся к сектору производителей и обладают следующими свойствами:

- каждая фирма принимает единое решение, как если бы она состояла из одного человека;

- фирмы являются полновластными пользователями средств производства;

- принимая решения, фирма стремится к максимизации своей совокупной прибыли.

Государство понимается в широком смысле слова - как совокупность всех правительственных учреждений, имеющих юридическую и политическую власть для контроля над хозяйственными субъектами и рынком.

Государство как особый экономический субъект стремится максимизировать общественную полезность от своей деятельности.

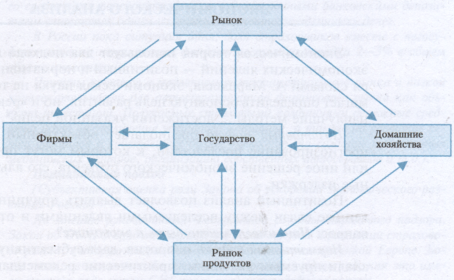

Рассмотрим модель кругооборота доходов.

Рис. Схема экономических связей рынка

Приложение 1.1. Модель кругооборота доходов.

Представление о взаимосвязи экономических субъектов рынка может дать модель кругооборота доходов. Как и в первой модели (кривой производственных возможностей) сделаем несколько упрощающих предположений:

- все многообразие товарных рынков сведено к двум рынкам рынку ресурсов и рынку продуктов;

- экономика является закрытой, т.е. отсутствуют внешнеэкономические связи и международный рынок;

- все экономические субъекты полностью расходуют свои доходы, т.е. отсутствуют сбережения.

Рассмотрим экономические связи, возникающие между субъектами рынка в данных условиях (рис.). Внешняя цепочка связей отражает кругооборот ресурсов и готовой продукции. Домохозяйства, являющиеся собственником имеющихся в экономике ресурсов, продают их на рынке факторов производства фирмам. Фирмы используют полученные ресурсы для производства необходимых товаров и услуг, которые затем продаются на рынке продуктов домохозяйством.

Внутренние связи (внутри внешней цепочки) на рисунке отражают движение денег. После покупки экономических ресурсов на соответствующем рынке расходы фирм (их издержки) превращаются в доходы домохозяйств (в форме заработной платы, процента, ренты и прибыли). Эти доходы затем поступают на рынок продуктов в качестве потребительских расходов и далее на счета фирм уже в роли производственных доходов.

Государство включено в модель кругооборота через систему государственных расходов на товары и услуги, налогов и трансфертных платежей, а также соответствующих потоков ресурсов и продуктов в государственный сектор.

В модели кругооборота доходов реальные и денежные потоки являются одновременными и бесконечно повторяющимися процессами.

При рассмотрении деятельности экономических субъектов допустим, что они действуют рационально.

Рациональное поведение - это поведение, направленное на получение максимального результата (максимальной прибыли для фирм или максимальной полезности для домохозяйств и т.д.) при имеющихся ограничениях (в ресурсах, в денежных средствах и т.д.).

Данное допущение является научной абстракцией, поскольку в реальной жизни люди не всегда ведут себя рационально. Принцип рациональности используется в экономической науке для удобства анализа. Несмотря на многообразие и неоднозначность целей экономических субъектов, для экономиста все они равноценны (т.е. нет целей хороших или плохих, нравственных или безнравственных).