metod612

.pdfсловосочетание может быть предложением или частью предложения, а предложение может реализоваться в виде словосочетания, ряда связанных между собой словосочетаний и в виде отдельного слова.

11.5 Общие принципы описания словосочетания как синтаксической единицы

11.5.1 Понятие валентности

Термин «валентность» заимствован из химии французским структуралистом Теньер – т.е. он означает сочетательные возможности глагола.

Первоначально значение этого термина не отличалось от значения «сочетание». Подобное толкование характерно и сейчас для подавляющего большинства отечественных и зарубежных лингвистов. Однако в последнее время появилась тенденция сузить значение термина «валентность» и применять его либо только к области уровня языка для обозначения потенциальной способности к сочетаемости языковых единиц, либо только для обозначения речевой реализации этих способностей.

11.5.2 Факультативная и обязательная сочетаемость

Это понятие принадлежит отечественному учению. Обязательная сочетаемость присуща тем зависимым элементам, которые требуются как смысловым содержанием, так и формой языковых единиц. Сочетаемость словесной единицы может определяться синтаксической структурой, в которую она входит. Один и тот же глагол может функционировать в разных структурах. Структура является определенным набором элементов, находящихся в определенных отношениях; если в эту структуру ввести или вывести из нее некоторые элементы, то изменится и сама структура.

11.5.3 Типы синтаксических связей в словосочетании

Основные типы связей: сочинение и подчинение.

Сочинение. Сочинительными считаются те группы, которые состоят из относительно независимых элементов, способных быть объединенными с помощью одного из сочинительных союзов. Как правило, для этой цели используется союз – and -, но возможны и др.

Ex. men and women; my mother and I, red and green.

Подчинение – основано на неравноправии комбинирующихся единиц. Причем одна из составляющих доминирует над остальными и подчиняет их себе как в плане формы, так и в плане расположения. Доминирующая единица называется ведущим элементов или ядром подчинительного словосочетания и может быть выражена различными частями речи.

41

Подчинительные построения различны по своей внутренней структуре и могут иметь как левое расположение зависимых: Ex. an old brownstone house, так и правое расположение: Ex. a list of names, bad for the heath. Существует подчинение с центральным расположением ядра: Ex. a folded sheet of paper.

В конечном счете статусный ряд отношений должен включать 4 типа синтаксической связи: взаимозависимость – сочинение – подчинение. Эти отношения очень абстракты и не характеризуют синтаксической функции элементов, а только указывают их статус в отношении друг к другу. Существует аккумулятивная связь. Отношения рассматриваемого типа проявляются не очень отчетливо и группы, связанные с этим видом отношений, могут быть идентифицированы как синтаксические структуры только на фоне элемента, не входящего в рассматриваемое словосочетание, удобно называть этот тип отношений аккумулятивными.

11.5.4 Влияние семантики одного из членов словосочетания на отбор других составляющих

Влияние семантического содержания одного из членов словосочетания на отбор комбинирующихся с ним единиц многообразно и может касаться не только семантических свойств отбираемых единиц, но и их грамматических характеристик.

Так, например, русское наречие «гуськом» однозначно предсказывает множественность участников действия, т.к. нельзя сказать «он шел гуськом». Аналогично и в английском языке наречие «together» соотносимо с понятием множественности, например, сочетание «to walk together» предсказывает, что агенс этого действия не может быть единичным.

Заканчивая раздел о словосочетании, подчеркиваем, что словосочетание – это единица синтаксиса, возникающая на ярусе, предшествующем предложению, и являющаяся единицей более низкого уровня, чем предложение. В отличие от предложения, словосочетание не имеет коммуникативной направленности. Только включаясь в предложение и становясь его частью, т.е. функционируя как часть члена предложения, член предложения или целое предложение, словосочетание приобретает соответствующий интонационный рисунок и получает соответствующую коммуникативную нагрузку.

В отличие от предложения, которое может быть выражено не только группой слов, но и отдельным словом, минимальный состав словосочетаний не может быть менее двух словесных единиц. Максимальный состав словосочетаний теоретически не лимитирован.

Вопросы:

1)какой бесспорный признак словосочетания вы можете назвать?

2)дайте определение словосочетания. Приведите примеры;

42

3)приведите примеры неравенства семантического значения словосочетаний сумме значений его составляющих;

4)какие типы синтаксических связей в словосочетании вы знаете? Приведите примеры.

43

12 Предложение. Общая характеристика

12.1 Определение предложения

Предложение – одна из синтаксических конструкций, центральная, важнейшая, но не единственная. (В традиционном, наиболее распространенном определении предложения его называют не «синтаксической конструкцией», а «группой слов».) Синтаксическая конструкция – это группа слов, но не каждая группа слов составляет синтаксическую конструкцию.

Предложение является минимальной единицей речевой коммуникации. Структурные единицы более «низкого» ранга, чем предложение, не способны к самостоятельному, т.е. вне и независимо от предложения, использованию в актах речи.

Предложение (даже однословное), в отличие от слова и словосочетания, обозначает некоторую актуализированную, т.е. определенным образом соотнесенную с действительностью ситуацию.

Актуализация как синтаксическое явление имеет специальное название – предикативность.

Важнейшей строевой, иначе структурной, особенностью предложения является замкнутость взаимных синтаксических связей составляющих предложения. Ни одно слово данного предложения не может выступать в качестве главного или зависимого элемента по отношению к словам, находящимся за его пределами. В основе этого явления лежит соответствие каждого предложения определенной структурой схеме, набор которых для каждого языка конечен и специфичен.

Таким образом, мы приходим к следующему определению предложения. Предложение – минимальная синтаксическая конструкция, используемая в актах речевой коммуникации, характеризующаяся предикативностью и реализующая определенную структурную схему.

12.2 Предикативность и некоторые другие свойства предложения

Предложение как языковое обозначение внеязыковой действительности должно быть актуализировано. Актуализация содержания предложения делает предикативность необходимым и неотъемлемым свойством каждого предложения.

Предложение – продукт творческой деятельности автора высказывания. Человек – существо творческого мышления и естественно ожидать от него

проявления творчества в такой области, тесно связанной с сознанием, как речевая деятельность, пользование языком. Если говорить о творческом начале

вречевой деятельности применительно к синтаксису, то здесь оно реализуется

впорождении бесконечного разнообразия всякий раз новых предложений. Для нормально владеющего языком человека характерно не хранение в памяти готовых предложений «на все случаи жизни» (понятно, что это просто

44

невозможно), а конструирование для разового употребления новых предложений, даже для сходных ситуаций.

Пригодность предложения для использования в актах речевой коммуникации связана, в частности, с тем, что предложение как раз дает человеку возможность творчески и активно реагировать на постоянно изменяющуюся, динамическую действительность, взаимодействовать (средствами языка) с новыми условиями (как в смысле отражаемого содержания, так и непосредственных участников) речевого акта.

Предложение, подобно любой другой значащей единице языка, имеет форму. Опять-таки, как и в случае других значащих единиц языка, внимание носителей языка обычно не фиксируется на форме предложения, и потому ее существование не представляется столь очевидным, как содержание. Существование формы предложения становится очевидным, если обратиться к искусственным построениям вроде щербовского предложения Глокая куздра…

или фризовских предложений типа A diggled woggle uggled a wiggled diggle.

Предложение – составной знак и его форма заключается в наличии в нем набора знаков определенной формы, постоянных и переменных для данного предложения, расположенных в определенной последовательности. Именно на основе формальных признаков мы определим ‘There were no landing fields’ (J.Aldridge) как предложение, a Were fields there landing no как не-предложение. Следовательно, форма предложения многоступенчата и многокомпонентна. В частности, она включает формальные показатели составляющих предложение компонентов – членов предложения, способ организации этих компонентов, равно как и сам их набор. В грамматике способ организации – это, в частности, взаимная последовательность компонентов, фонетически – это объединение их в границах общего интонационного предложенческого контура.

Каждое предложение оформлено интонационно.

Интонационное оформление – неотъемлемое свойство любого предложения.

12.3 Предложение как центральная синтаксическая единица

Для синтаксиса (и даже шире - грамматики) такой центральной единицей является предложение. Ведь предложение – конечный продукт действия той системы, которую мы называем языком.

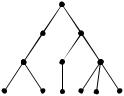

Рассматриваемое в аспекте его иерархических отношений к другим единицам структуры языка, предложение должно быть помещено на вершине пирамиды, образуемой этими единицами, поскольку назначение всех других структурных единиц состоит в образовании, в конечном итоге, предложения. Эти отношения можно иллюстрировать следующей схемой:

45

Предложение Член предложения Слово Морфема

Схема 1 – Отношение предложения к другим единицам структуры языка

12.4 Аспекты предложения

Предложение является самой сложной единицей в системе языка. Сложность предложения заключается во множественности его составляющих, количество которых в предложении структурно не ограничено: предложение может быть сколько угодно большим, и любое предложение можно продолжать бесконечно, хотя число элементов, составляющих каждое отдельное предложение, является конечным.

1)Предложение, будучи языковой и знаковой единицей, характеризуется формой и содержанием. Форма у предложения специфична. Обычная многокомплектность предложения выдвигает на первый план задачу установления того, как слова в предложении объединяются в то, чем они в совокупности являются, т.е. в предложение, чем предложение отличается от простого набора слов. Поэтому данный аспект предложения можно назвать структурным.

Изучения требуют формальные показатели грамматических значений. Утвердительность/отрицательность, побудительность/вопросительность, личность/безличность – эти и многие другие содержательные признаки должны найти место в синтаксическом описании предложения. Формальные показатели содержательных различий – принадлежность структурного аспекта предложения.

2)Второй аспект предложения – семантический. Семантическими признаками обладают и компоненты предложения: придаточные предложения, члены предложения. Функционально-семантическими являются значения типа «дополнение» или «обстоятельство».

3)Можно выделить еще прагматический аспект предложения, связанный с использованием предложений в актах речи. Предложение – единица, которая имеет очевидное и очень важное для языка внеструктурное функциональное назначение – служить основной единицей речевой коммуникации.

Структурный, семантический и прагматический аспекты являются основными, поскольку они охватывают три основные стороны знака (а предложение – знаковая единица, хотя и значительно большей сложности, чем, скажем, слово): форму, содержание и употребление.

46

12.5 Классификация предложений

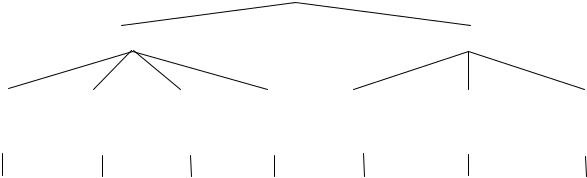

Установленные выше три аспекта предложения – структурный, семантический и прагматический – определяют три основания для классификации предложений: по их структуре, семантике и прагматическим свойствам. Мы рассмотрим на основании структурных признаков (см. рис. 3).

Предложения, различающиеся по способу соотнесенности выражаемого ими содержания с действительностью, четко разнятся своим строением, и потому соответствующая классификация оказывается структурной. Приведем эту классификацию:

|

|

|

Предложения |

|

|

||

Собственно предложения |

|

|

Квази-предложения |

||||

Повество- |

Вопроси- |

Оптатив |

Побуди- |

Вокатив- |

Междомет- |

Мета = ком- |

|

вательные |

тельные |

-ные |

тельные |

ные |

ные |

муникатив- |

|

ные |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||

John came |

Did John |

If john |

Come |

John |

Oh |

Good day |

|

|

come |

came |

|

|

|

|

|

Рисунок 3 – Структурная классификация предложения

Собственно предложения являются сообщениями о чем-то, имеют субъективно-предикатную основу и различаются между собой способом соотнесения содержания с действительностью.

Квази-предложения не содержат сообщения, не имеют субъектнопредикатной основы. Это либо предложения-обращения либо междометные предложения, служащие для выражения эмоций, либо, наконец, близкие к этим двум типам по признаку неизменности, формулообразного характера предложения метакоммуникативного назначения, служащие для установления или размыкания речевого контакта.

Среди собственно предложений (в дальнейшем будем обычно именовать их просто предложениями) повествовательные и вопросительные предложения можно было бы объединить в некоторую подгруппу (которой мы затрудняемся дать название), так как они имеют между собой то общее, что их можно рассматривать как синтаксические предложенческие конструкции, связанные с выдачей и получением информации. Вопросительное предложение – запрос отсутствующей у автора предложения информации. Повествовательное предложение – сообщение информации.

Каждый из типов предложений характеризуется специфическими особенностями построения: порядок слов, наличие/отсутствие местоименного

47

вопросительного слова, форма наклонения глагола, вопросительность/невопросительность глагольной формы.

Интонационными средствами высказыванию каждого из рассмотренных типов предложений может быть придана особая эмоциональность. Предложения в этом случае становятся восклицательным. Восклицательность – это, таким образом, факультативный признак предложения, при этом не структурной природы.

12.5.1 Вопросительные предложения

Вопросительные предложения столь разнообразны по возможному грамматическому содержанию и форме, что основой для их выделения могут служить лишь некоторые самые общие формальные и содержательные признаки. Такими важнейшими формальными признаками, по-разному комбинирующимися в разных типах вопросительных предложений, являются специфическая вопросительная интонация, порядок слов, наличие вопросительных местоимений.

Разнообразие вопросительных предложений, их многоплановость и, соответственно, возможность классификации на основе разных признаков порождает множественность классификаций.

Двумя основными типами вопросительных предложений являются общий вопрос и специальный вопрос. Они различаются содержательно и формально.

Общий вопрос формально характеризуется отсутствием местоименных вопросительных слов и специфической вопросительной интонацией. Общий вопрос предстает как запрос о достоверности того нового, что сообщается в высказывании.

Специальный вопрос содержит запрос, направленный на получение информации совершенно конкретного, предметного свойства.

12.5.2 Отрицательные предложения

Предикативная связь между подлежащим и сказуемым может отрицаться, и в этом случае мы имеем отрицательное предложение. Отрицание является маркированным членом оппозиции «положительность»/«отрицательность»: имеется специальный грамматический показатель отрицательности – частица not. Каждый из структурных типов предложения может быть положительным или отрицательным. Термин «положительный» следует предпочесть термину «утвердительный».

Вопросы:

1)дайте одно из определений предложению;

2)чем отличаются предложение от слова и словосочетания?

3)какое неотъемлемое свойство любого предложения вы знаете?

48

4)изобразите схематично отношение предложения к другим единицам структуры языка;

5)назовите три основные аспекта предложения. Поясните каждый из аспектов;

6)чем характеризуются вопросительные предложения? Приведите пример вопросительного предложения и докажите, что данное предложение является вопросительным;

7)в каких случаях мы имеем отрицательное предложение? Приведите

пример.

49

13 Слово как основная единица лексической системы

13.1 Структура языка

Язык как структура состоит из таких подсистем, которые хотя и обладают структурной самостоятельностью, различно реагируют на требования системы и нормы языка, но не могут функционировать отдельно, почему и являются частями единого целого, подсистемами системы языка.

Уже давно языковеды стали различать звуковой строй языка, его грамматический строй и словарный состав. Однако это различие носило чисто прикладной характер; его теоретическое осмысление стало возможным, когда возникли фонология и лексикология, когда грамматика четко определила свои границы.

Было установлено, что каждый ярус обладает набором своих единиц и категорий, своими внутриярусными связями, своей структурой. Ярусы связаны друг с другом, как в системе языка, так и при его функционировании, что еще раз подтверждает целостность языка. Основными ярусами - системами является фонетико-фонологический, морфемо-морфологический, синтаксический и лексико-семантический.

Систему языка можно представить следующим образом с учетом промежуточных уровней.

1)предложение. Автор написал книгу;

2)словосочетание. Автор написал, написал книгу;

3)слово. Книга, автор, написал;

4)морфема. Книг-а, на-пис-а-л, автор;

5)слог. Кни-га, на-пи-сал, ав-тор;

6)фонема. К-н-и-г-а, н-а-п-и-с-а-л, а-в-т-о-р.

Лексико-семантическая система языка отличается от фонологической и грамматической систем языка. Первая особенность: словарный состав языка непосредственно открыт для «вмешательства» людей, допускает замены конкретных единиц, выбор слов различного происхождения и образования. Современный английский язык является своеобразным сплавом германских и романских слов и корней. В лексике любого языка можно обнаружить интернациональную лексику – слова, характерные для ряда языков. Особенно разнообразны пласты, возникшие под влиянием общественной, экономической и культурной жизни народа.

Второй особенностью лексико-семантической системы является непосредственная связанность с внешней структурой языка – стилями языка и разными коммуникативными участками речевой деятельности. В структуре лексико-семантической системы ярко выделяется противопоставление нейтральной и стилистической лексики. Нейтральная лексика основная и наиболее распространенная.

Лексикология представляет собой один из наиболее разветвленных разделов языкознания. В ней выделяется частная лексикология и общая. Если частная лексикология изучает особенности конкретного национального языка,

50