shammazov_ONGD

.pdf

К сожалению, на работу установок с естественным испарением сжиженного газа существенное влияние оказывает температура окружающей среды: в соответствии с ее колебаниями изменяются производительность по паровой фазе и теплота сгорания газа.

Для больших промышленных объектов и крупных населенных пун-

ктов используют групповые резервуарные установки с искусственным испарением. Их отличительной деталью является наличие специального теплообменного аппарата—испарителя. Расход жидкой фазы, подаваемой в испаритель, зависит от потребности в паровой фазе.

Недостатком установок с искусственным испарением сжиженных газов является то, что при температурах ниже 0 °С требуется использовать газы, пары которых не будут конденсироваться в трубопроводах.

Свойства природного газа и паровой фазы сжиженных углеводородных газов неодинаковы. Последняя имеет большие плотность и теплоту сгорания. Это создает определенные проблемы в тех случаях, когда сжиженный газ используется в качестве резервного топлива на случай прекращения подачи природного газа или его нехватки. Поэтому получили распространение групповые резервуарные установки по получению го-

рючих смесей газа с воздухом для газоснабжения. Для замены природного газа целесообразны смеси следующего состава:

1)47 % бутана + 53 % воздуха;

2)58 % пропана + 42 % воздуха.

16.8.Хранилища сжиженных углеводородных газов

Все хранилища для сжиженных углеводородных газов по сво ему назначению делятся на 4 группы:

1)хранилища, находящиеся на газо- и нефтеперерабатывающих заводах, т. е. в местах производства СУГ;

2)хранилища, обслуживающие базы сжиженного газа и резервуарные парки газонаполнительных станций, где осуществляется налив СУГ в транспортные средства и газовые баллоны;

3)хранилища у потребителей, предназначенные для их газоснабжения;

4)хранилища для сглаживания неравномерности газопотребления.

Сжиженные углеводородные газы хранят в стальных резервуарах, подземных хранилищах шахтного типа и в соляных пластах.

16. Хранение и распределение газа |

421 |

Стальные резервуары бывают горизонтальные цилиндрические и сферические, а в зависимости от способа установки—надземные, подземные и с засыпкой (рис. 16.8).

Горизонтальные цилиндрические резервуары имеют объем 25, 50, 100, 160, 175 и 200 м3. Каждый резервуар оборудован запорной арматурой, термометром, указателем уровня жидкой фазы, предохранительным клапаном, сигнализатором предельного уровня, вентиляционным люком и люком для внутреннего осмотра резервуара.

Надземная установка резервуаров наиболее дешева, но давление в них изменяется в соответствии с температурой окружающей среды: растет днем и уменьшается ночью. Подземная установка резервуаров обеспечивает стабильность температуры и соответственно давления в них, но требует дополнительных затрат. Близкий результат достигается, если резервуар установить надземно и присыпать грунтом, но он дешевле подземной установки.

Размещаются горизонтальные цилиндрические резервуары группами. Сферические резервуары по сравнению с цилиндрическими требуют меньшего расхода металла на единицу объема емкости, благодаря

меньшей площади поверхности и меньшей толщине стенки резервуара. Сферические резервуары рассчитаны на давление 1,8 МПа, имеют

объем до 4000 м3 и толщину стенки до 34 мм. Устанавливаются они только на поверхности земли.

Внешний вид сферического резервуара объемом 600 м3 для хранения сжиженного пропана показан на рис. 16.9. Резервуар сварен из блоков-ле- пестков 1 и днищ 2 заводского изготовления. Опирается он на трубчатые стойки 5, соединенные крестовыми связями 6. Для подъема на резервуар служит маршевая лестница 3, а для его обслуживания—площадка 4.

Конструкции хранилищ шахтного типа и в соляных пластах идентичны аналогичным хранилищам, применяемым для хранения нефтепродуктов.

В последнее время все большее применение получает хранение сжиженных углеводородных газов в низкотемпературных изотермических резервуарах при атмосферном давлении. Для этого температура СУГ должна составлять не более (°С): н-бутана—минус 0,6; изобутана—минус 12; пропана—минус 42,1; этана—минус 88,5.

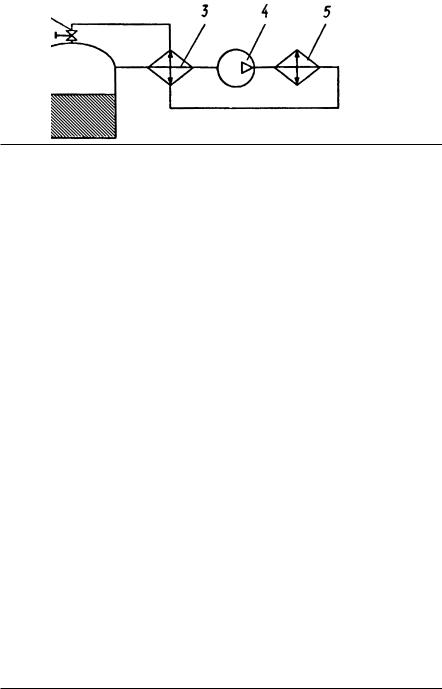

Принципиальная схема поддержания низкой температуры СУГ в резервуаре показана на рис. 16.10. Она включает резервуар 1, снабженный тепловой изоляцией, теплообменник 3, компрессор 4, холодильник 5

идроссельный вентиль 6. Работает система следующим образом. Испаря ющийся в результате притока тепла извне газ проходит теплообменник 3

ипоступает на всасывание компрессора 4, где сжимается до 0,5…1 МПа, а затем подается в холодильник 5, где конденсируется при неизменном давлении. Сконденсированная жидкость дополнительно переохлаждает-

422 |

Основы нефтегазового дела |

Рис. 16.8. Схемы установки цилиндрических резервуаров:

а) надземный резервуар; б) подземный резервуар; в) резервуар с засыпкой

Рис. 16.9. Сферический резервуар объемом 600 м3 для хранения сжиженного пропана:

1—лепестки оболочки резервуара; 2—днище оболочки резервуара; 3—маршевая лестница; 4—площадка для обслуживания резервуара;

5—трубчатые стойки; 6—крестовые связи

16. Хранение и распределение газа |

423 |

Рис. 16.10. Принципиальная схема поддержания низкотемпературного режима

сжиженного газа в резервуаре:

1—резервуар; 2—сжиженный газ; 3—теплообменник; 4—компрессор; 5—холодильник; 6—дроссельный вентиль

ся встречным потоком газа в теплообменнике 3 и затем дросселируется в вентиле 6 до давления в резервуаре 1. Получаемый при этом холод обеспечивает поддержание необходимой низкой температуры в нем.

Подсчитано, что при низкотемпературном хранении 0,5 млн т СУГ за счет уменьшения толщины стенки экономия металла составляет 146 тыс. т, а эксплуатационные расходы уменьшаются на 30…35 %.

424 |

Основы нефтегазового дела |

17.Трубопроводный транспорт твердых и сыпучих материалов

При больших устойчивых грузопотоках угля, руды, щебня, песка и других твердых и сыпучих материалов возникают затруднения в их перевозке традиционными видами транспорта—автомобильным

ижелезнодорожным. Поэтому в последние годы все шире осуществляется транспортировка этих грузов по трубопроводам.

Кнастоящему времени сформировалось три основных направления трубопроводного транспорта твердых и сыпучих материалов: пневмотранспорт, контейнерный (в том числе капсульный) транспорт

игидротранспорт.

17.1.Пневмотранспорт

Пневмотранспорт предназначен главным образом для доставки сыпучих материалов, увлажнение которых нежелательно или недопустимо (пепел, зола, цемент, мука и др.). Сущность его состоит в том, что частицы транспортируемого материала находятся во взвешенном состоянии и переносятся в потоке воздуха.

Перемещение по трубопроводам сыпучих или пылевидных грузов в смеси с газом ограничено характером, размерами и массой перемещаемых частиц, применяется при небольших расстояниях транспортирования (операции погрузки-выгрузки), связано с повышенным износом труб и значительными энергозатратами.

17. Трубопроводный транспорт твердых и сыпучих материалов |

425 |

17.2.Контейнерный транспорт

В данном случае твердые материалы транспортируются в капсулах или контейнерах, перемещающихся внутри трубопровода в потоке жидкости или воздуха. Соответственно различают контейнерный гидро-

ипневмотранспорт. Контейнерный транспорт эффективен тогда, когда транспортируемый материал состоит из крупных фракций и частиц, либо когда его увлажнение нежелательно. Достоинством данной технологии перекачки является то, что грузы не требуют специальной обработки (измельчения, осушки и т. д.), не происходит загрязнения несущей среды транспортируемым материалом и, наоборот, грузов несущей средой.

ВКанадском научно-исследовательском центре для осуществления

контейнерного гидротранспорта (KГT) были предложены капсулы жест-

кой конструкции, в которых можно транспортировать различные грузы в потоке перекачиваемой нефти. Однако такие капсулы можно применять лишь на трубопроводах, не имеющих участков с меньшим внутренним диаметром, крутых поворотов, неполнопроходной арматуры и других элементов, характерных для трубопроводных магистралей.

Для транспортировки различных грузов по существующим магист ральным трубопроводам более целесообразно использовать эластичные оболочки-контейнеры из резиновых, резино-тканевых и различных синтетических материалов. Такие оболочки, в отличие от жестких капсул, которые обязательно надо возвращать к началу трубопровода, могут предназначаться для одноразового использования.

СКБ «Транснефтеавтоматика» предложило использовать для КГТ полиэтиленовые оболочки-контейнеры. Применительно к транспортировке битума система КГТ выглядит следующим образом.

На нефтеперерабатывающем заводе сооружается автоматическая линия для изготовления оболочек-контейнеров и затаривания их битумом. Загруженные оболочки-контейнеры подаются по канатной дороге, пневмопроводу и т. п. к специальному узлу, через который они партиями вводятся в действующий нефтепродуктопровод. Для пропуска партий оболо чек-контейнеровчерезпромежуточныенасосныестанциибезихостановки предусмотрена специальная технологическая обвязка с системой автоматического управления запорной арматурой, аналогичная обвязкам, используемым для пропуска мимо станций скребков и разделителей.

Узел приема оболочек-контейнеров в конце нефтепродуктопровода предусматривает раздельный прием несущего нефтепродукта в резервуарный парк и непрерывное поступление и очистку оболочек-контейнеров от несущего нефтепродукта.

Вопрос об освобождении от битума и дальнейшей судьбе оболочекконтейнеров решен просто—битум расплавляется вместе с полиэтилено-

426 |

Основы нефтегазового дела |

вой оболочкой-контейнером. Качество битума от этого не только не страдает, а, наоборот, улучшается: повышается его вязкость и температура размягчения.

Успешно прошла испытания и технология контейнерного транспорта подсолнечного масла по бензопроводу. Предварительно расфасованное в полихлоридвиниловые бутылки масло загружалось в контейнеры, которые, благодаря своей конструкции, были разгружены от давления в трубопроводе и выполняли лишь функции защиты бутылок от истирания. Контроль качества продукта в конце трубопровода показал, что полимерные бутылки надежно изолировали растительное масло от несущей жидкости.

В дальнейшем предполагается организовать транспортировку таким об разом нефтяных масел, смазок и моющих жидкостей в мелкой расфасовке.

Существенное развитие в настоящее время получил контейнерный пневмотранспорт (КПТ).

Почти 200 лет назад перепад давления воздуха использовали для доставки по трубам конторских документов и почтовых отправлений. Такой способ доставки называли пневмопочтой. В 1840 г. в Англии была построена первая двухкилометровая дорога, на которой 5-тонная тележ ка развивала скорость 72 км/ч, а в 1843 г. между Кингстауном и Далки (Ирландия) открылось регулярное движение 60-тонных составов по дороге в виде туннеля длиной 2,8 км. Тяговое усилие создавалось за счет перепада давления воздуха (с одной стороны туннель соединялся с атмосферой, на другой располагалась станция прибытия, где создавалось разряжение). В последующем подобные, как их называли, «атмосферичес кие» дороги были также построены во Франции, а максимальная дальность транспортировки достигла 33,6 км. Однако из-за многочисленных недостатков и невозможности решения ряда конструктивных проблем дороги вскоре были закрыты.

Сегодняшний интерес к контейнерному пневмотранспорту объясняется тем, что перевозка некоторых массовых грузов традиционным транспортом стала обходиться в несколько раз дороже, чем их добыча или производство. Активные исследования в области КПТ для грузовых и пассажирских перевозок ведут фирмы Японии, США, ФРГ, Великобритании. Ведущее место в мире по созданию систем КПТ занимает наша страна. Так, в Японии действует система КПТ для доставки известкового щебня по трубопроводу длиной 3,2 км, диаметром 1000 мм, производительностью 2 млн т/год и система для перемещения на 1,5 км гашеной извести по трубопроводу диаметром 600 мм, построенные по советской лицензии.

Система КПТ состоит из трубопровода, в котором под давлением воздуха, создаваемым головной и промежуточными воздуходувными установками, движутся контейнеры на колесном ходу, а также станций

17. Трубопроводный транспорт твердых и сыпучих материалов |

427 |

погрузки и выгрузки, системы управления и контроля, вспомогательного оборудования.

Системы КПТ классифицируются по способу создания перепада давления, по виду подвижного состава по конструкции ходовой части, по числу труб и т. д.

Перепад давления, необходимый для обеспечения движения контейнеров (около 104 Па), создается либо турбовоздуходувками, центробежными нагнетателями, компрессорами (напорная система), либо вакуумнасосами (вакуумная система), либо комбинированно (напорно-ваку- умная система). Для перевозки грузов на расстояния свыше 5 км более перспективными являются напорные системы КПТ.

Число воздуходувных станций зависит от производительности системы, рельефа местности, характеристики воздуходувных агрегатов. При равнинно-холмистом рельефе с уклонами не более 3 градусов и применении воздуходувных агрегатов, обеспечивающих избыточное давление до 105 Па, расстояние между станциями составляет от 5 до 15 км.

По виду подвижного состава различают отдельно перемещаемые контейнеры и контейнерные поезда. Для предупреждения перетоков воздуха через зазор между контейнером и трубой используются уплотнительные манжеты. В настоящее время разработаны конструкции контейнеров для транспорта сыпучих, жидких и крупных штучных грузов.

По конструкции ходовой части различают контейнеры на радиально расположенных массивных колесах, свободно перемещающихся по внут ренней поверхности трубы; с несущими колесными каретками, катящимися по одной или нескольким направляющим (рельсам); на воздушной подушке; с магнитным взвешиванием подвижного состава.

По числу труб различают однотрубные, двухтрубные и многотрубные системы КПТ. В простейших однотрубных системах между расположенными по концам станциями нагрузки и разгрузки курсирует один контейнер или состав. Его движение обеспечивает либо одна воздуходувная станция, работающая в одном направлении в напорном, а в другом— в вакуумном режиме, либо две головные станции, расположенные по концам трубопровода и работающие поочередно. При грузопотоках более 1 млн т/год целесообразно применять двухтрубные и многотрубные системы КПТ. В двухтрубных системах по одному трубопроводу с заданным интервалом движутся один за другим груженые контейнеры или составы, а по другому в противоположном направлении—порожние или с другим грузом. В многотрубных системах большая часть труб используется для доставки грузов в прямом направлении, а меньшая—для возвратного движения контейнеров. Надежность многотрубных систем КПТ выше.

В Грузии эксплуатируется построенная еще во времена СССР пневмоконтейнерная система для транспортировки строительных материа-

428 |

Основы нефтегазового дела |

лов «Лило-1» и «Лило-2». Установка «Лило-1» действует с 1971 г. и служит для доставки щебня, гравия и песка из карьера на бетонный завод на расстояние 2,2 км. Установка включает устройства загрузки контейнеров и их ввода в трубопровод, сам трубопровод диаметром 1000 мм, а также устройство выгрузки контейнеров и их возврата на начальный пункт. Годовой объем перевозок составляет 640 тыс. т. Установка «Лило-2» пущена в 1980 г. По трубопроводу диаметром 1200 мм и длиной 17,5 км транспортируются щебень и песок на завод железобетонных конструкций. Грузы перевозятся в контейнерах на колесном ходу, объединенных в поезда из 8 вагонов-контейнеров. За один рейс состав перевозит 40 т грузов. Для его движения со скоростью 40 км/ч достаточно избыточного давления 6 кПа.

Кроме того, системы КПТ эксплуатируются в г. Волоколамске Мос ковской области (8 млн т щебня и песка в год на расстояние 3 км), в г. Дзер жинске Горьковской области (песок по трубопроводу диаметром 1220 мм на расстояние 7 км) и другие. Институтом ВНИПИтраснпрогресс подготовлено технико-экономическое обоснование строительства еще 12 сис тем контейнерного пневмотранспорта.

17.3. Гидротранспорт

Сущность данной технологии состоит в том, что транспортируемые материалы (уголь, руда и т. д.) перекачиваются в потоке жидкого носителя, в основном, воды. Гидротранспорт твердых и сыпучих материалов получил наибольшее распространение и, видимо, будет основным в их перевозках на большие расстояния в будущем.

Хотя технология транспорта угольной пульпы по трубопроводам была запатентована еще в девяностые годы прошлого века, первый углепровод длиной 27 км был построен в 1944 году (США). Сейчас в различных странах мира эксплуатируется свыше 100 трубопроводов, по которым осуществляется гидротранспорт каменного угля, железного и медного концентрата, известняка, фосфатов и других грузов. О динамике строи тельства пульпопроводов можно судить по данным табл. 17.1.

В1978 г. объем трубопроводного транспорта угля и руды за рубежом составил 12, а в последующие два года достиг 50 млн т. В ближайшие годы этот объем может возрасти до 300 млн т.

Внашей стране по трубопроводам транспортируется свыше 80 млн т угля в год. С 1966 г. в Кузбассе эксплуатируется 2 трубопровода длиной по 10 км для транспорта кускового угля от гидрошахт «Инская»

17. Трубопроводный транспорт твердых и сыпучих материалов |

429 |

и «Юбилейная». Действуют трубопроводы для транспорта железнорудного концентрата, в числе которых концентратопровод Лебединский гор- но-обогатительный комбинат — Оскольский электрометаллургический комбинат длиной 26 км.

Таблица 17.1 — Характеристика некоторых действующих

пульпопроводов

|

|

|

|

Пропускная |

Год ввода |

|

Транспортируемый |

Страна |

Длина, |

Диаметр, |

способность, |

в эксплуата- |

|

материал |

|

км |

мм |

млн т/г |

цию |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

США |

175 |

254 |

1,3 |

1957 |

|

|

США |

440 |

457 |

4,8 |

1970 |

|

Каменный уголь |

США |

1670 |

965 |

25,0 |

1979 |

|

|

США |

288 |

558 |

10,0 |

1979 |

|

|

США |

119 |

305 |

2,8 |

1980 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

США |

35 |

229 |

2,5 |

1967 |

|

Железный |

Мексика |

43 |

203 |

1,8 |

1974 |

|

Аргентина |

32 |

203 |

2,1 |

1976 |

||

концентрат |

||||||

Мексика |

27 |

203 |

1,5 |

1975 |

||

|

||||||

|

Бразилия |

387 |

503 |

12,0 |

1977 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Медный |

Индонезия |

111 |

100 |

0,3 |

1972 |

|

концентрат |

США |

18 |

100 |

0,4 |

1974 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тринидад |

10 |

203 |

0,6 |

1959 |

|

Известняк |

Великобритания |

92 |

254 |

1,7 |

1964 |

|

|

США |

27 |

177 |

1,5 |

1971 |

На Норильском горно-металлургическом комбинате эксплуатируется трубопроводная система для транспортирования концентрата полиметаллических руд. Трубопроводы широко применяются для гидротранспорта отходов обогащения горно-обогатительных комбинатов, для золошлакоудаления на тепловых электростанциях, для перемещения огромных масс грунта при строительстве гидротехнических сооружений.

Такой транспорт снижает себестоимость перевозок по сравнению с ленточными конвейерами в 1,5…2 раза, с железнодорожными перевозками на короткие расстояния—в 2,5…4 раза, с автотранспортом—в 6…8 раз.

Одним из главных факторов, влияющих на выбор диаметра трубопровода и концентрации твердых материалов в пульпе, является их плотность. В табл. 17.2 приведены рекомендуемые параметры пульпы, получаемой из ряда материалов.

430 |

Основы нефтегазового дела |