- •3. Основные расчетные параметры. Температура, давление, допускаемое напряжение.

- •4. Основные требования, предъявляемые к конструкциям сварных аппаратов (привести нормативные документы). Испытания аппаратов на прочность и герметичность.

- •5. Пластины оболочки. Основные понятия и определения. Напряженное состояние оболочек вращения под воздействием внутреннего давления.

- •10. Механические колебания валов. Критическая скорость вала с одним грузом (анализ формулы динамического прогиба). Условие виброустойчивости. Явление самоцентрирования.

- •11.Особенности расчета валов с несколькими массами. Понятие о точном методе расчета критических скоростей. Приближенные методы.

- •12. Колебания валов. Гироскопический эффект. Влияние различных факторов на критическую скорость

- •15. Расчет колонных аппаратов на действие ветровых нагрузок. Расчетная схема, расчетные состояния. Определение осевой нагрузки.

- •16. Определение ветровой нагрузки и изгибающего момента. Проверка прочности корпуса колонного аппарата.

- •17. Расчет колонных аппаратов на действие ветровых нагрузок. Типы и конструкция опор для вертикальных аппаратов. Выбор типа опоры.

- •18. Расчет колонных аппаратов на действие ветровых нагрузок. Проверка прочности и устойчивости опорной обечайки и ее узлов.

- •19. Теплообменные аппараты. Определение температурных усилий и напряжений в корпусе и трубках та типа тн (Привести расчетную схему, формулы без вывода.Анализ формул).

- •20. Теплообменные аппараты. Определение температурных усилий и напряжений в корпусе и трубках та типа тк (Привести расчетную схему, формулы без вывода.Анализ формул).

- •21)Назначение и роль машин и аппаратов. Основные тенденции в развитии аппаратурного оформления процессов нефтегазопереработки

- •24. Роль и место колонных аппаратоввтехнологическом процессе. Содержание паспорта на аппарат.

- •25. Внутренние устройства колонных аппаратов. Типы тарелок, их классификация и требования к ним. Конструктивное исполнение крепления внутренних устройств. Отбойные устройства.

- •26. Насадочные контактные устройства. Типы и классификация насадок. Принципы выбора насадок.

- •27. Вакуумные колонны. Особенности конструкции и эксплуатации. Вакуумсоздающие системы, конструкции.

- •28. Трубчатые печи. Назначение, их место и роль в технологической системе и область применения. Классификация трубчатых печей и их типы.

- •30. Трубчатый змеевик, его конструктивное исполнение, способы крепления. Выбор размера и материалов труб и отводов, предъявляемые технические требования.

- •31. Горелочные устройства, применяемые в трубчатых печах. Классификация, устройство и принцип действия.

- •32. Способы создания тяги в печах. Способы утилизации тепла уходящих газов.

- •33. Теплообменные аппараты. Общие сведения о процессе теплообмена. Требования предъявляемые к аппаратам. Классификация теплообменной аппаратуры.

- •34. Кожухотрубчатые теплообменники. Теплообменники жесткого типа. Преимущества и недостатки. Способы крепления трубной решетки к корпусу. Теплообменники с компенсатором.

- •35. Теплообменники нежесткой конструкции. Конструкция теплообменника с u-образными трубками.

- •36. Теплообменники с плавающей головкой. Особенности устройства и конструкции плавающих головок. Теплообменник типа «труба в трубе».

- •37. Аппараты воздушного охлаждения. Классификация и область применения. Конструктивное исполнение аво.

- •38. Классификация технологических трубопроводов. Категории трубопроводов. Назначение и применение.

- •39. Температурные деформации трубопроводов и способы их компенсации.

- •40. Трубопроводная арматура. Классификация. Особенности конструктивного и материального исполнения.

- •41. Основы массопередачи. Классификация процессов массообмена. Массообмен, массоотдача, массопередача. Диффузионный и конвективный механизмы массообмена. Равновесие и движущая сила массопередачи.

- •42. Уравнение массоотдачи, коэффициент массоотдачи. Уравнение массопередачи, коэффициент массопередачи. Материальный баланс массопередачи. Уравнение рабочей линии.

- •43 Средняя движущая сила массопередачи. Расчет средней движущей силы массопередачи. Число единиц переноса. Высота единицы переноса. Дифференциальное уравнение конвективной диффузии.

- •45 Расчет высоты массообменных аппаратов. Число теоретических ступеней изменения концентрации и высота эквивалентная теоретической ступени. Графический метод расчета числа теоретических тарелок.

- •48. Дистилляционные процессы. Физико-химические основы. Закон Рауля. Уравнение равновесной линии, относительная летучесть. Изображение процессов дистилляции на у-х и t-X-y диаграммах.

- •49 Простая перегонка, материальный баланс простой перегонки. Схемы фракционной и ступенчатой перегонки, перегонки с частичной дефлегмацией.

- •51. Насадочные и тарельчатые колонные аппараты, виды насадок и тарелок. Полые распылительные колонны, применяемые для абсорбции и экстракции. Пленочные абсорберы.

- •54 Назначение и основные принципы процесса Кристаллизации. Технические способы процесса Кристаллизации в промышленности. Какие типы аппаратов используются для осуществления процесса Кристаллизации.

- •56. Общие сведения о процессе отстаивания. Конструкция отстойников. Определение поверхности осаждения.

- •57. Разделение неоднородных систем в поле центробежных сил. Описание процесса центрифугирования. Устройство центрифуг. Разделение в циклоне.

- •58. Очистка сточных вод методом флотации. Виды и способы флотации. Конструкции флотационных установок.

- •59. Физические основы и способы очистки газов. Виды аппаратов газоочистки.

- •1. Гравитационная очистка газов.

- •2. Под действием сил инерции и центробежных сил.

- •4. Мокрая очистка газов

- •60. Понятие пограничного слоя. Ламинарный пограничный слой. Турбулентный пограничный слой. Профиль скорости и трение в трубах.

- •61. Общие требования к средствам дефектоскопического контроля

- •63. Классификация методов неразрушающего контроля.

- •64. Классификация оптических приборов для визуально-оптического контроля.

- •65 Сущность и классификация методов капиллярной дефектоскопии.

- •66. Область применения и классификация магнитных методов контроля.

- •67. Феррозондовый метод контроля

- •68. Область применения и классификация акустических методов контроля.

- •69. Область применения и классификация радиационных методов контроля.

- •70. Область применения и классификация вихретоковых методов контроля

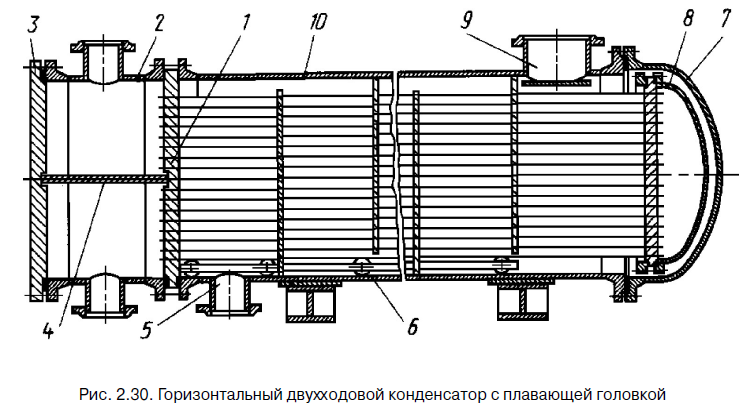

36. Теплообменники с плавающей головкой. Особенности устройства и конструкции плавающих головок. Теплообменник типа «труба в трубе».

Теплообменные аппараты с плавающей головкой типа ТП (с подвижной трубной решеткой) являются наиболее распространенным типом поверхностных аппаратов (рис. 2.30). Подвижная трубная решетка позволяет трубному пучку свободно перемещаться независимо от корпуса. В аппаратах этой конструкции температурные напряжения могутивозникать лишь при существенном различии температур трубок.

Теплообменники этой группы стандартизованы по условным давлениям ру = 1,6…6,4 МПа, по диаметрам корпуса 325…1400 мм и поверхностям нагрева 10…1200 м2 с длиной труб 3...9 м. Масса их достигает 35 т. Теплообменники применяют при температурах до 450 °С.

В теплообменных аппаратах подобного типа трубные пучки сравнительно легко могут быть удалены из корпуса, что облегчает их ремонт, чистку или замену.

Горизонтальный двухходовой конденсатор типа ТП состоит из кожуха 10 и трубного пучка. Левая трубная решетка1 соединена фланцевым соединением с кожухом и распределительной камерой2, снабженной перегородкой4. Камера закрыта плоской крышкой3. Правая, подвижная, трубная решетка установлена внутри кожуха свободно и образует вместе с присоединенной к ней крышкой8 «плавающую головку». Со стороны плавающей головки аппарат закрыт крышкой7. При нагревании и удлинении трубок плавающая головка перемещается внутри кожуха.

Для обеспечения свободного перемещения трубного пучка внутри кожуха в аппаратах диаметром 800 мм и более трубный пучок снабжают опорной платформой 6. Верхний штуцер9 предназначен для ввода пара и поэтому имеет большое проходное сечение; нижний штуцер5 пред назначен для вывода конденсата и имеет меньшие размеры.

Значительные коэффициенты теплоотдачи при конденсации практически не зависят от режима движения среды. Поперечные перегородки межтрубного пространства этого аппарата служат лишь для поддержания труб и придания

трубному пучку жесткости.

Аппараты с плавающей головкой обычно выполняют одноходовыми по межтрубному пространству, однако установкой продольных перегородок в межтрубном пространстве можно получить многоходовые конструкции. На рис. 2.31 показаны двухходовые по межтрубному пространству теплообменники.

Хотя в аппаратах типа ТП обеспечивается хорошая компенсация температурных деформаций, эта компенсация не является полной, поскольку различие температурных расширений самих трубок приводит к короблению трубной решетки. В связи с этим в многоходовых теплообменниках типа ТП диаметром более 1000 мм при значительной (выше 100 °С) разности температур входа и выхода среды в трубном пучке, как правило, устанавливают разрезную по диаметру плавающую головку.

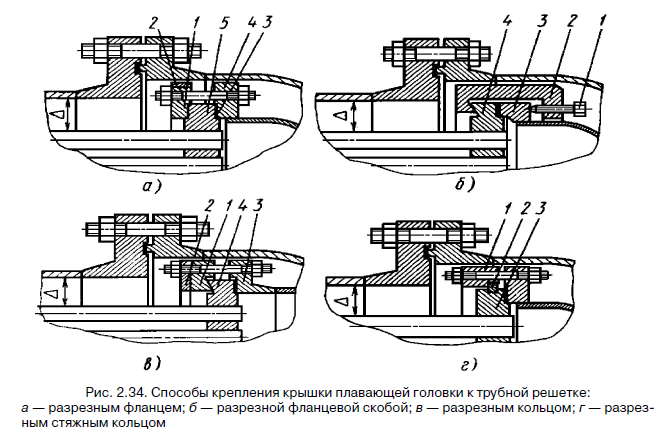

Наиболее важный узел теплообменников с плавающей головкой — соединение плавающей трубной решетки с крышкой. Это соединение должно обеспечивать возможность легкого извлечения пучка из кожуха, аппарата, а также минимальный зазор Δ между кожухом и пучком труб. Вариант, показанный на рис. 2.32, позволяет извлекать трубный пучок, но зазор Δ получается больше (по крайне мере, чем в теплообменниках типа ТН) на ширину фланца плавающей головки. Крепление по этой схеме наиболее простое; его часто применяют в испарителях с паровым пространством.

Размещение плавающей головки внутри крышки, диаметр которой больше диаметра кожуха, позволяет уменьшить зазор; но при этом усложняется демонтаж аппарата, так как плавающую головку нельзя извлечь из кожуха теплообменника (рис. 2.33).

Конструкции крепления плавающей головки с трубной решеткой, позволяющие легко извлекать трубный пучок из кожуха при минимальном зазоре Δ между трубным пучком и кожухом, показаны на рис. 2.34. В одном из таких простых соединений использованы разрезные фланцы (рис. 2.34а). Конструкция включает разрезной фланец1 (состоит из двух полуколец, стянутых ограничительным кольцом2), уплотняющую прокладку3, крышку4 плавающей головки и трубную решетку5.

Широко распространены соединения фланцевой скобой 2 (рис. 2.34б), представляющей собой приспособление типа струбцины. Соединение состоит из двух полуколец, охватывающих край трубной решетки4 и фланец3 крышки. Винты1 должны быть расположены посередине уплотнения, что обеспечивает разгрузку фланца от изгибающих моментов.

Широко применяют также крепление крышки 3 (рис. 2.34в) и трубной решетки4 разрезным кольцом1, половинки которого соединены между собой накладками2. В другой конструкции (рисунок 2.34г) накидной фланец1 удерживается разрезным кольцом2, вставленным в паз трубной решетки3.

Теплообменные аппараты типа «труба в трубе»

Теплообменные аппараты «труба в трубе» используют главным образом для охлаждения или нагревания в системе жидкость-жидкость, когда расходы теплоносителей невелики и последние не меняют своего агрегатного состояния. Иногда такие теплообменники применяют при высоком давлении для жидких и газообразных сред, например, в качестве конденсаторов в производстве метанола, аммиака и др. Также их используют для загрязненных коксообразующими веществами и механическими примесями теплоносителей, в которых обеспечивается хороший теплообмен за счет больших скоростей и турбулентности потоков в трубном и межтрубном пространствах. Высокие скорости и турбулентность потока уменьшают возможность отложения на стенках труб кокса или других образований.

По сравнению с кожухотрубчатыми теплообменники «труба в трубе» имеют меньшее гидравлическое сопротивление межтрубного пространства. Однако при равных теплообменных характеристиках они менее компактны и более металлоемки, чем кожухотрубчатые.

Теплообменники «труба в трубе» могут быть разборными или неразборными, одно- и много-поточными.

Однопоточный

неразборный теплообменник (рис. 2.49)

состоит из отдельных звеньев, в каждый

из которых входят трубы наружная (или

кожуховая) 1 и внутренняя (или

теплообменная)2. Наружная труба

двумя приварными кольцами связана с

внутренней трубой2 в звено. Звенья,

в свою очередь, собраны в вертикальный

ряд и составляют теплообменную секцию.

При этом внутренние трубы соединены

между собой коленами3, а наружные

— штуцерами4 на фланцах или сваркой.

Звеньязакреплены скобами на металлическом

каркасе5.

Нетрудно видеть, что неразборные теплообменники являются конструкцией жесткого типа, поэтому при разности температур более 70 °С их не используют. При большей разности температур труб, а также при необходимости механической очистки межтрубного пространства применяют теплообменники с компенсирующим устройством на наружной трубе. В этом случае кольцевую щель между трубами с одной стороны наглухо заваривают, а с другой — уплотняют сальником 6.

Однопоточные неразборные теплообменники изготовляют из труб длиной 3…12 м с диаметром внутренних труб 25…159 мм и наружных соответственно 48… 219 мм на условное давление для наружных труб до 6,4 МПа и для внутренних до 16 МПа.

В разборных конструкциях теплообменников обеспечивается компенсация деформаций теплообменных труб. На рис. 2.50 показана конструкция разборного многопоточного теплообменника «труба в трубе», конструктивно напоминающего кожухотрубчатый теплообменник типа ТУ.

Аппарат состоит из кожуховых труб 5, развальцованных в двух трубных решетках: средней4 и правой7. Внутри кожуховых труб размещены теплообменные трубы6, один конец которых жестко связан с левой трубной решеткой2, а другой — может перемещаться. Свободные концы теплообменных труб попарно соединены коленами8 и закрыты камерой9. Для распределения потока теплоносителя по теплообменным трубам служит распределительная камера1, а для распределения теплоносителя в межтрубном пространстве — распределительная камера3. Пластинами11 кожуховые трубы жестко связаны с опорами10.

Теплообменник имеет два хода по внутренним трубам и два по наружным. Узлы соединения теплообменных труб с трубной решеткой (узел I) и с коленами (узел II) уплотнены за счет прижима и деформации полушаровых ниппелей в конических гнездах.

Эти аппараты могут работать с загрязненными теплоносителями, так как внутреннюю поверхность теплообменных труб можно подвергать механической очистке. Поскольку возможность температурных удлинений кожуховых труб из-за жесткого соединения их с опорами ограниченна, перепад температур входа и выхода среды, текущей по кольцевому зазору, не должен превышать 150 °С.