- •1. Недостаточность пищеварения. Ее причины.

- •2. Нарушения аппетита. Расстройства вкусовых ощущений. Нарушение пищеварения в ротовой полости. Расстройства акта жевания.

- •3. Нарушение слюноотделения. Гиперсаливация, гипосаливация. Влияние патологических изменений в ротовой полости на функции организма.

- •4. Расстройства пищеварения в желудке. Нарушения секреторной функции желудка.

- •5. Экспериментальная язва желудка.

- •6. Нарушение пищеварения и всасывания в кишечнике.

- •1. Полостное

- •2. Пристеночное

- •3. Всасывание

- •7. Поносы, запоры, кишечная непроходимость.

- •8. Защитные механизмы желудочно-кишечного тракта.

- •9. Нарушение внешне – секреторной функции поджелудочной железы. Их последствия.

- •10. Этиология нарушений функции толстого кишечника.

- •11. Последствия диареи.

- •12. Этиология и патогенез гастрита.

- •13. Этиология и патогенез язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

13. Этиология и патогенез язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Анализ распределения язв показывает наиболее частую их локализацию в области малой кривизны желудка (антральный и пилорический отделы), в начале 12-перстной кишки, нижней части пищевода, где часто наблюдается заброс желудочного содержимого.

Изъявление в желудке проявляется в виде эрозии и язв. Эрозия - это дефект слизистой менее 5 мм в диаметре.

Хроническая язва обычно одиночная, круглой или овальной формы, диаметром 1 -2 см. При язве дефект захватывает слизистую, подслизистую и мышечный слой. Серозная оболочка утолщается, и в месте язвенного процесса могут образовываться спайки с окружающими органами и тканями (печенью, поджелудочной железой).

Эрозии четко ограничены, имеют несколько возвышающиеся, изъеденные края и серовато-желтоватое дно. Микроскопически обнаруживаются признаки воспаления (экссудат, полиморфноядерные лейкоциты, эритроциты). Эрозии заживают полностью без образования рубца, в отличие от язв, рубцевание которых при заживлении обязательно.

Роль Хеликобактера пилори:

1) обладают уреазной активностью. Фермент уреаза разлагают мочевину до образования аммиака, а он нейтрализует кислую среду вокруг бактерий и защелачивание приводит к увеличению гастрина- гиперпродукция ашхлор-это фактор агрессии

2) увеличение продукции цитокинов (ФНО, гамма интерферон), они повреждают стенку желудка

3) продукция Т лимфоцитов, а они начинают агрессию против собственных клеток желудка. (аутоиммунная патология)

4) увеличение количества макрофагов против собственных эпителиоцитов желудка.

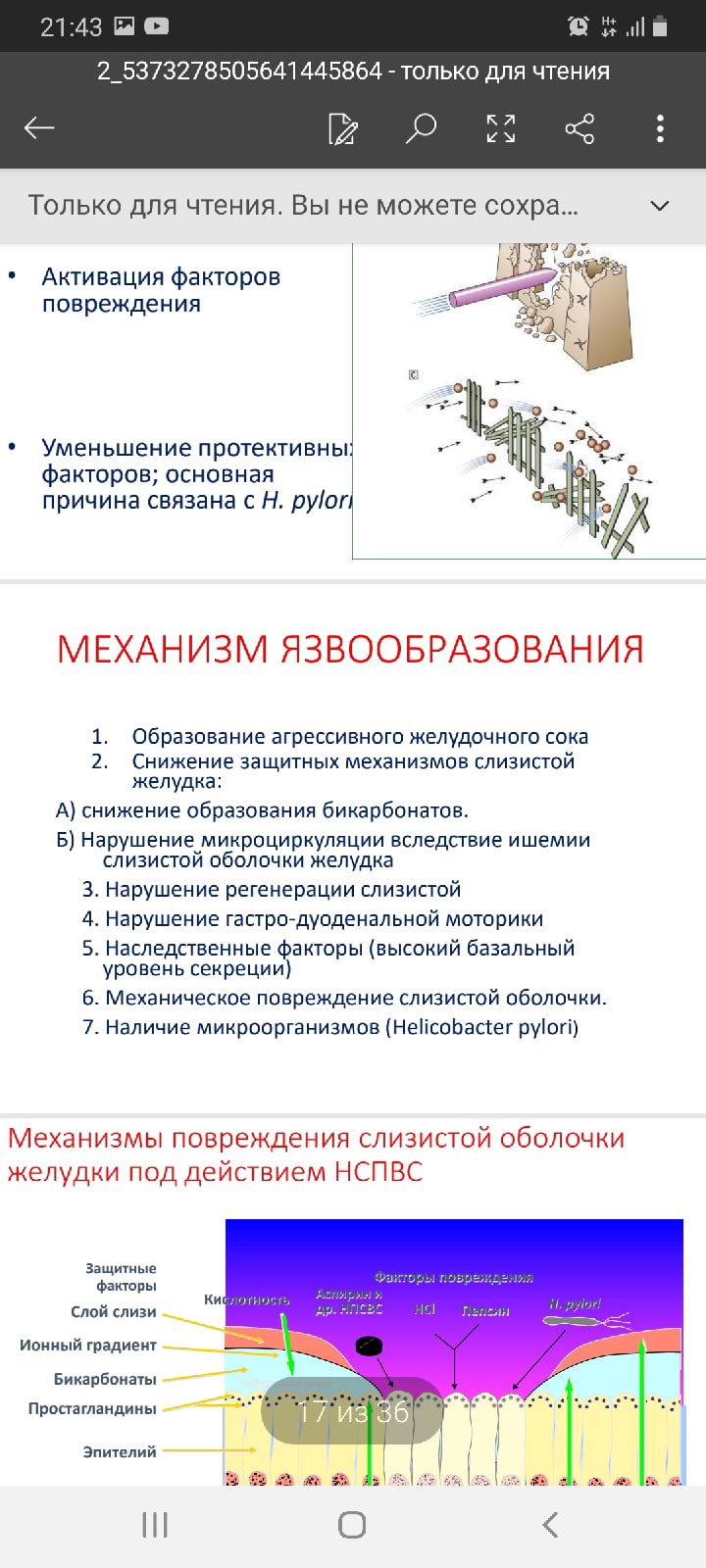

ЭТИОЛОГИЯ. Непосредственной причиной образования эрозий и язв является дисбаланс между кислотно-пептическим фактором и защитными механизмами желудочно-кишечного тракта, что в первую очередь обеспечивается секрецией слизи железистыми клетками, начиная с нижней части пищевода, пилорических желез и желез Брюнера 12-перстной кишки, секретирующих слизь, содержащую большое количество бикарбоната.

Чрезвычайно важная роль в защите слизистой от кислотно-пептического фактора принадлежит слизи. У человека она покрывает слизистую толщиной 200 мкм. Выделяется слизь под влиянием карбохолина и простагландинов. Нейтрализация соляной кислоты происходит над слоем слизи. Если защитный слой слизи нарушается, тогда на первый план выступает защита за счет внутриклеточной нейтрализации ионов водорода и реэпителизации.

Важное значение в возникновении язвы принадлежит нарушению регуляторных влияний блуждающего нерва и 12-ой кишки на секрецию в желудке. Поступающая в 12-ую кишку порция желудочного содержимого рефлекторно тормозит секрецию и эвакуацию пищи из желудка до тех пор, пока не осуществится инактивация соляной кислоты и пепсина. Формированию язв во многом способствует наследственная предрасположенность, что подтверждается большей частотой пептических язв у больных с первой группой крови и у потомков лиц, страдающих язвенной болезнью.

ПАТОГЕНЕЗ. В развитии пептической язвы принимает участие ряд патогенетических факторов: наследственное предрасположение, избыточная секреция соляной кислоты, недостаточное образование бикарбоната и слизи, как следствие дисрегуляторных расстройств.

1) О роли наследственного предрасположения свидетельствует более частое развитие язвы 12-ой кишки у лиц, имеющих первую группу крови. У них отмечена более быстрая эвакуация пищевого комка в 12-ю кишку, интенсивная секреция гастрина и гистамина, ведущих к гипертрофии и секреции соляной кислоты.

2) Гиперсекреция соляной кислоты связывается при язве 12-ой кишки с вагальной стимуляцией и действием избытка гастрина, ведущих к увеличению главных клеток. В последнее время исключительно большую роль в развитии пептических язв придают стрессу.

ОБЩИЕ ПРИЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ Учитывая, что при язвенной болезни нарушается равновесие между защитными механизмами и повреждающими факторами слизистой желудка и 12-ой кишки с преобладанием последних, общие принципы лечения включают, кроме диетотерапии, лечение антацидными препаратами, осуществляемое на трех уровнях: внеклеточном, рецепторном и внутриклеточном. Все лечебные мероприятия направлены на уменьшение количества соляной кислоты и пепсина.

Внеклеточный уровень включает назначение веществ уменьшающих количество соляной кислоты в желудке за счет ее инактивации (сода, гидроокись алюминия, карбонат магния) или подавляющих ее секрецию (секретин, соматотропин; трициклические антидепрессанты - тримипрамин; простагландины - простагландин Е).

Рецепторный уровень обеспечивает уменьшение секреции соляной кислоты, пепсина за счет применения антагонистов На - рецепторов гистамина (ранитидин, циметидин) или же антихолинергических веществ, блокирующих М -рецепторы (пирензипин).

Внутриклеточный принцип заключается в блокаде ферментов, ответственных за образование соляной кислоты (ацетазоламид блокирует карбоангидразу в париетальных гландулоцитах; бензимидазол, омепрозол тормозят Н+ , Na+ , K + , АТФ-азу протонового насоса).