- •1.Классические и современные способы подготовки рук персонала к операции. Обработка

- •2.Понятие о дезинфекции хирургических инструментов и других изделий медицинского назначения, используемых в хирургии (методы и средства).

- •3.Виды современной антисептики. Понятие о бактерицидном и бактериостатическом

- •4.Перевязочный материал, операционная одежда и белье. Их стерилизация.

- •5.Антисептика Листера.

- •6.Контактная инфекция. Методы стерилизации медицинских изделий. Автоклав. Его устройстве и работа.

- •7.Понятие о дезинфекции и стерилизации. Химические методы дезинфекции и

- •8.Понятие о воздушно-капельной и имплантационной инфекции в хирургии. Меры

- •Борьба с микрофлорой на путях воздушного инфицирования

- •Профилактика имплантационного инфицирования ран

- •9.Характеристика основных антисептических средств. Методы их применения.

- •Способы применения химических антисептиков

- •10.Спинномозговая анестезия. Методика проведения. Показания и противопоказания. Опасности и осложнения.

- •Регионарная анестезия

- •Спинномозговая анестезия

- •11.Внутривенный наркоз. Средства, техника. Показания, противопоказания. Осложнения и борьба сними. Внутривенный наркоз

- •12.Эпидуральная анестезия. Методика проведения Показания и противопоказания

- •Регионарная анестезия

- •Эпидуральная анестезия

- •13.Наркоз (определение понятия). Ингаляционный наркоз. Методы проведения Средства и

- •Ингаляционный наркоз

- •Аппараты для наркоза

- •Ингаляционный наркоз

- •Осложнения наркоза

- •Рвота, регургитация

- •Осложнения со стороны дыхания

- •Осложнения со стороны органов кровообращения

- •Осложнения со стороны нервной системы

- •14.Масочный и эндотрахеальный наркоз. Показания и противопоказания.

- •15.Общее обезболивание. Механизм действия наркотических анестетиков (теории наркоза).

- •16.Местная анестезия по а.В.Вишневскому, основные ее достоинства, недостатки.

- •17.Местная анестезия.Основные ее виды. Показания и противопоказания. Препараты дляместной анестезии. Осложнения. Профилактика осложнений.

- •18.Основные способы искусственной вентиляции легких. Оснащение и аппаратура для ее проведения.

- •19.Внутривенная и внутрикостная местная анестезия. Показания. Техника проведения.

- •20.Клиническое течение наркоза. Методы контроля за состоянием больного, находящегося под наркозом.

- •21.Транспортная иммобилизация. Виды транспортных шин.Правила их наложения.

- •22.Дренирование ран и полостей тела. Показания. Виды дренажей. Пассивное и активное

- •23.Основные действия врача и последовательность их выполнения при переливании крови.

- •2.Определение противопоказаний для переливания крови

- •4.Выбор трансфузионной среды, способа трансфузии

- •5.Оценка пригодности консервированной крови и её компонентов для переливания

- •6.Контрольное определение группы крови реципиента и донора

- •8.Приготовление системы и начало трансфузии

- •9.Проведение пробы на биологическую совместимость

- •10.Наблюдение за переливанием крови

- •10.Регистрация переливания крови

- •11.Наблюдение за больным после гемотрансфузии

- •24.Резус-фактор и его определение. Обоснование необходимости учета резус-

- •25.Механизм действия перелитых препаратов крови. Показания и противопоказания к

- •26.Ошибки при определении группы крови Причины невыявленной агглютинации и

- •27.Понятие о кровотечении. Классификация (по виду поврежденного сосуда, локализации,

- •7.3. Плазмозамещающие жидкости дезинтоксикационного действия

- •40.Методы переливания крови: прямое, непрямое, обменное, аугогемотрансфузия,

- •41.Отморожения. Патогенез. Классификация по глубине поражения, периоды в течении

- •42.Понятие о ране. Классификация ран по характеру повреждения по отношению к

- •43.Вывихи. Классификация. Понятие о механизме вывиха, клиника, оказание первой

- •44.Первая помощь при переломах (открытых и закрытых). Методы консервативного и

- •45.Течение раневого процесса. Стадии. Морфологическая и клиническая характеристика.

- •46.Виды заживления ран. Стадии раневого процесса.

- •47.Первичная хирургическая обработка раны. Техника выполнения. Первичный, первично-

- •48.Травма и травматизм. Классификация травм. Виды механических повреждений.

- •49.Методы определения площади ожогов.

- •50.Закрытые повреждения мягких тканей: ушибы, растяжения, разрывы Механизм

- •51.Общие принципы оказания помощи при переломах. Методы консервативного печения

- •52.Обследование больных с травмой. Особенности сбора анамнеза. Осмотр и пальпация

- •53.Термические ожоги. Классификация, клиника, лечение

- •54.Хирургические методы лечения переломов. Показания к их применению. Виды остеосинтеза.

- •55. Заживление перелома. Костная мозоль. Ее виды. Условия, определяющие сращение переломов.

- •56.Закрытые повреждения головного мозга: сотрясение, ушиб, сдавление, симптоматика, оказание первой помощи и лечение.

- •57.Понятие об ожогах. Термические и химические ожоги, их разновидности. Особенности лучевых ожогов. Электроожоги.

- •58. Закрытые повреждения грудной клетки и живота. Классификация. Клиника. Принципы лечения.

- •59.Понятие о хирургической инфекции, ее виды. Острая гнойная инфекция. Возбудители. Этиология, патогенез. Общие и местные клинические проявления.

- •60.Принципы лечения острой гнойной инфекции. Общее лечение. Этиотропная терапия. Методы интра- и экстракорпоральной детоксикации. Осложнения и их профилактика.

- •61.Понятие о хирургическом туберкулезе. Костно-суставной туберкулез. Классификация, фазы процесса. Клиника. Лечение.

- •62.Принципы лечения гнойных ран. Понятие об активном хирургическом методе.

- •63. Понятие об абсцессе и флегмоне. Клиника. Лечение.

- •64.Свищи. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение.

- •66. Острые гнойные заболевания железистых органов (паротит, мастит). Клиника. Лечение

- •67. Панариций. Его разновидности. Клиника. Лечение.

- •68. Понятие о сепсисе. Этиология и патогенез. Клиника. Лечение. Хирургический сепсис.Его разновидности

- •70. Гематогенный остеомиелит. Диагностика. Классификация. Клиника. Принципы лечения.

- •71. Гнойный артрит. Гнойный бурсит. Клиника. Принципы лечения.

- •72. Перитонит. Классификация. Клиника в зависимости от стадии. Диагностика.

- •73. Гнойный плеврит. Этиология. Клиника. Принципы лечения.

- •74.Омертвения. Общие принципы лечения. Профилактика омертвений

- •75.Омертвения, причины развития. Виды омертвений. Сухая и влажная гангрена.

- •76.Клинические проявления хирургической патологии артерий и вен.

- •77. Трофические язвы. Этиология, классификация, клиника, лечение

- •78.Функциональные пробы, используемые в диагностике недостаточности артериального кровообращения нижних конечностей. Лечение.

- •79.Отечественная и международная классификация злокачественных новообразований по

- •80.Предраковые заболевания. Факультативные и облигатные предраки. Ранняя диагностика

- •81.Опухоли (определение понятия). Современное представление об этиологии и патогенезе

- •82.Доброкачественные и злокачественные опухоли. Их отличия друг от друга.

- •83.Особенности обследования онкологических больных. Основные синдромы, наблюдающиеся при онкозаболеваниях. Специальные методы исследования, применяющиеся для диагностики опухолей.

- •84Лечение опухолей (доброкачественных и злокачественных).

- •85.Предоперационная подготовка. Особенности ее у экстренных больных. Мероприятия по подготовке органов и систем гомеостаза. Специальная предоперационная подготовка.

- •86.Предоперационный период. Основные его задачи. Последовательность действий врача в процессе подготовки больного к операции.

- •87 Устройство хирургического отделения. Основные помещения отделения, их назначение. Операционный блок. Его расположение, функциональные зоны, режим работы Виды уборки операционной.

- •88.Раневые послеоперационные осложнения. Их выявление, методы профилактики и

- •89.Понятие о хирургической операции. Виды хирургических вмешательств. Эндовидеохирургические операции.

- •90.Осложнения раннего послеоперационного периода. Их профилактика и лечение.

- •91.Первая медицинская помощь. Ее виды. Организация оказания первой помощи. Общие

- •92.Устройство и оборудование хирургического кабинета поликлиники. Амбулаторное лечение гнойных заболеваний наружной локализации (абсцесс, флегмона, фурункул.)

- •93.Послеоперационный период (ранний, поздний). Общие принципы лечения больных, перенесших операцию.

- •94.Обследование хирургических больных. Общеклинические и дополнительные методы обследования. Современные инструментальные и аппаратурные диагностические методики.

- •95.Обследование хирургических больных: соглашения и договоренности с больным,

- •96.Обследование хирургических больных: последовательность опроса больного при характеристике жалоб.

- •97. Характеристика болей у хирургического больного. Визуальная, аналоговая и словесная шкалы интенсивности боли.

- •98.План обследования больных с хирургическими заболеваниями. Особенности обследования экстренных хирургических больных.

- •99. Последовательность действий врача при объективном обследовании хирургического больного.

- •100.Основные требования к описанию местного статуса в истории болезни хирургического больного.

- •101.Пороки и аномалии развития, уродства. Причины их возникновения. Классификация.

- •102. Общие представления о трансплантации органов и о реплантации конечности или ее фрагментов.

- •103.Понятие об аутопластике, аллопластике, эндопротезировании.

7.3. Плазмозамещающие жидкости дезинтоксикационного действия

3% раствор поливинилового низкомолекулярного спирта в изотоническом растворе хлорида натрия. Выпускают во флаконах вместимостью 100, 200 и 400 мл. Хранят при температуре не ниже +10 °С. Разовая доза - 250 мл. Препарат вводят дважды с интервалом несколько часов, скорость введения - 20-40 капель в минуту. Показаниями к применению служат тяжёлые гнойно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся гнойно-резорбтивной лихорадкой, гнойный перитонит, кишечная непроходимость, сепсис, ожоговая болезнь, послеоперационные и посттравматические состояния. Противоказаниями для применения препарата служат тромбофлебиты, тромбоэмболическое состояние (из-за опасности эмболии). Аналогичным действием обладают гемодез, полидез, неогемодез.

Осложнения, связанные с техникой проведения инфузии и избранным путем введения сред. Возможны местные и общие осложнения: локальные гематомы, повреждения соседних органов и тканей, флебиты, тромбозы, эмболии, сепсис. При продолжительных внутривенных вливаниях страдает сосудистая стенка, что приводит к тромбообразованию. Для профилактики такого осложнения используют различные вены, обязательна гепаринизация при продолжительных или массивных инфузиях. Катетер в сосудистом русле уже через 30—40 мин покрывается пленкой фибрина, что может привести к отрыву эмбола и миграции его в сосудистой системе.

Флебиты развиваются при использовании растворов с очень низким или высоким рН. При инфузиях в центральные вены такие осложнения возникают реже, чем при инфузиях в периферические вены. Однако описано немало случаев тромбоза верхней полой вены, возникшего после катетеризации центральных вен и трансвенозной кардиостимуляции. Верхняя полая вена представляет собой главный коллектор, по которому оттекает кровь из верхней половины грудной клетки, рук, головы и шеи. Обструкция этого тонкостенного сосуда, полная или неполная, сопровождается следующими симптомами: одышкой, кашлем, отеком лица, расширением вен шеи и верхних конечностей, нервно-психическими проявлениями, ступором, комой, плеторой верхней половины тела (синдром верхней полой вены).

При внутриартериальных вливаниях возможно образование тромба или ангиоспазма, ведущих к нарушению кровообращения в дистальных отделах конечностей. Перед началом инфузии рекомендуется вводить раствор новокаина в сочетании с гепарином периартериально или в артерию для уменьшения риска подобных осложнений.

Анафилактические и аллергические реакции возможны при введении любого раствора, но значительно чаще возникают при использовании гетерогенных и аутогенных коллоидных растворов, препаратов белковой природы. Перед началом инфузии должен быть тщательно собран аллерго-анамнез. При введении большинства коллоидных растворов необходимо проводить биологическую пробу.

Осложнения как последствия измененного гомеостаза.

Водная интоксикация при избыточном введении безэлектролитных жидкостей; анасарка при избыточном введении солевых растворов; ацидоз или алкалоз; изменения осмолярности крови; гипоонкия и анемия в связи с избыточной гемодилюцией; перегрузка системы кровообращения (отек легких, отек мозга, ухудшение почечной функции).

Специфические осложнения: гипертермия, озноб, реакция при введении холодных растворов и увеличении скорости инфузии, введение пирогенных веществ, бактериально загрязненных сред, анафилактический шок; передозировка препаратов калия, побочное действие ингредиентов инфузионных сред, несовместимость лекарственных веществ.

Осложнения, связанные с переливанием крови: трансфузионные реакции (транзиторные лихорадочные реакции негемолитического характера), гемолитические реакции, синдром массивных трансфузий.

33.Общие нарушения жизнедеятельности организма. Виды и симптоматика терминальных

состояний. Понятие о легочно-сердечной реанимации.

Терминальное состояние - критическое состояние пациента, при котором возникает комплекс нарушений регуляции жизненно важных функций организма с характерными общими синдромами и органными расстройствами; представляет непосредственную угрозу жизни и является начальной стадией танатогенеза.

♦ Нарушение регуляции жизненно важных функций. Происходит повреждение не только центральных регулирующих механизмов (нервные и гуморальные), но и местных (действие гистамина, серотонина, кининов, простагландинов, гистамина, серотонина, системы цАМФ).

♦ Общие синдромы. Наблюдают синдромы, характерные для любого терминального состояния: нарушение реологических свойств крови, метаболизма, гиповолемия, коагулопатия.

♦ Органные расстройства. Возникает острая функциональная недостаточность надпочечников, легких, мозга, кровообращения, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Каждое из перечисленных расстройств выражено в различной степени, но, если какая-то специфическая патология привела к развитию терминального состояния, элементы указанных расстройств существуют всегда, поэтому любое терминальное состояние следует рассматривать как полиорганную недостаточность.

При терминальном состоянии только «спасательный круг» в виде интенсивной терапии и реанимационных мероприятий может остановить процесс танатогенеза (физиологические механизмы умирания).

Различают три вида терминальных состояний: преагональное состояние, агония, клиническая смерть.

• Преагональное состояние. Больной заторможен, отмечается выраженная одышка, кожные покровы бледные, цианотичные, АД низкое (60-70 мм рт.ст.) или не определяется совсем, пульс слабый частый.

• Агония. Глубокая стадия процесса умирания, при которой отсутствует сознание, пульс нитевидный или исчезает совсем, АД не определяется. Дыхание поверхностное, учащённое, судорожное или значительно замедлено.

• Клиническая смерть наступает сразу после остановки дыхания и кровообращения. Это своеобразное переходное состояние от жизни к смерти, длящееся 3-5 мин. Основные обменные процессы резко снижены и в отсутствие кислорода осуществляются за счёт анаэробного гликолиза. Через 5-6 мин развиваются необратимые явления, прежде всего в ЦНС, и наступает истинная, или биологическая, смерть.

Остановка сердца может быть внезапной или постепенной - на фоне длительного хронического заболевания, в последнем случае ей предшествуют преагональное состояние и агония. Причинами внезапной остановки сердца являются инфаркт миокарда, закупорка (обструкция) верхних дыхательных путей инородными телами, рефлекторная остановка сердца, ранение сердца, анафилактический шок, электротравма, утопление, тяжёлые метаболические нарушения (гиперкалиемия, метаболический ацидоз).

Признаки остановки сердца, т.е. наступления клинической смерти:

1) отсутствие пульса на сонной артерии;

2) расширение зрачков с отсутствием их реакции на свет;

3) остановка дыхания;

4) отсутствие сознания;

5) бледность, реже цианоз кожных покровов;

6) отсутствие пульса на периферических артериях;

7) отсутствие АД;

8) отсутствие тонов сердца.Время для установления диагноза клинической смерти должно быть предельно коротким. Абсолютные признаки: отсутствие пульса на сонной артерии, остановка дыхания, расширение зрачков с отсутствием их реакции на свет. При наличии этих признаков следует сразу же приступить к реанимации.

СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ. Термин «сердечно-легочная реанимация» подразумевает проведение мероприятий, направленных в первую очередь на поддержание жизнедеятельности организма, восстановление дыхания и кровообращения. Цель сердечно-легочной реанимации состоит в обеспечении хотя бы на минимальном уровне снабжения кислородом головного мозга, кора которого погибает в условиях кислородного голодания уже через несколько минут (не более 5 мин). Следовательно, к мероприятиям, составляющим сердечно-легочную реанимацию (т.е. проведению искусственного дыхания и наружного массажа сердца), должен приступить немедленно тот человек, который находится рядом с пострадавшим.

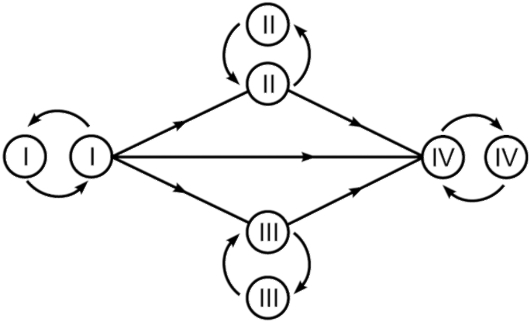

Существует четыре этапа сердечно-лёгочной реанимации:

I - восстановление проходимости дыхательных путей;

II - ИВЛ;

III - массаж сердца;

IV - дифференциальная диагностика, лекарственная терапия, дефибрилляция сердца.

Первые три этапа могут быть проведены во внебольничных условиях лицами, имеющими соответствующие навыки по реанимации (причём не обязательно медицинским персоналом). IV этап осуществляется врачами скорой помощи и реанимационных отделений.

34.Пробы на совместимость крови донора и реципиента.

Проведение проб на совместимость

Для определения индивидуальной совместимости из вены берут 3-5 мл крови в пробирку и после центрифугирования или отстаивания одну большую каплю сыворотки наносят на тарелку или пластину. Рядом наносят каплю крови донора в соотношении 5:1-10:1, перемешивают уголком предметного стекла или стеклянной палочкой и наблюдают в течение 5 мин, после чего добавляют каплю изотонического раствора хлорида натрия и оценивают результат по наличию или отсутствию агглютинации. Отсутствие агглютинации свидетельствует о групповой совместимости крови донора и реципиента, её наличие - о несовместимости. Пробу на индивидуальную совместимость следует проводить с каждой ампулой переливаемой крови.

Определение совместимости крови по Rh-фактору проводят в случае неблагополучного трансфузиологического анамнеза (посттрансфузионные реакции при гемотрансфузиях в прошлом, резус-конфликтная беременность, выкидыши), в критических ситуациях, когда невозможно определить Rh-фактор крови реципиента, и в случае вынужденной трансфузии резусположительной крови больному с неизвестной резус-принадлежностью.

Из вены реципиента берут кровь, как и для определения индивидуальной (групповой) совместимости, центрифугируют. Для исследования применяется центрифужная или другая стеклянная пробирка вместимостью не менее 10 мл. Использование пластиковых пробирок и пробирок меньшей вместимости затрудняет оценку результатов. На пробирке нужно указать фамилию, инициалы, группу крови больного, фамилию, инициалы, группу крови донора и номер контейнера с кровью.

На стенку пробирки пипеткой наносят 2 капли сыворотки крови больного, 1 каплю донорской крови, 1 каплю 33% раствора декстрана [ср. мол. масса 50 000-70 000], затем пробирку наклоняют почти до горизонтального

Рис. 38. Совместимость групп крови (схема)

положения и медленно поворачивают в течение 3 мин таким образом, чтобы её содержимое растеклось по стенкам (это делает реакцию более выраженной). Затем в пробирку доливают 2-3 мл изотонического раствора хлорида натрия и перемешивают путём 2-3-кратного переворачивания пробирки до горизонтального уровня (не взбалтывать!).

Переворачивая пробирку, смотрят сквозь неё на свет или лампу дневного света. Если содержимое пробирки остаётся равномерно окрашенным и в нём нет признаков агглютинации, жидкость при переворачивании слегка опалесцирует, значит кровь донора совместима с кровью больного, в ней отсутствуют изоиммунные антитела.Если в пробирке наблюдается агглютинация эритроцитов в виде взвеси мелких или крупных комочков на фоне просветлённой или полностью обесцвеченной жидкости, значит кровь донора несовместима с кровью больного и переливать её нельзя (рис. 39, см. цв. вкл.).

Эта проба одновременно позволяет определить совместимость крови при наличии других изоиммунных антител (Келл, Лютеран, Кидд и др.), по существу её можно считать универсальной для определения совместимости крови при наличии у реципиента изоиммунной сенсибилизации.

В случаях, когда при проведении проб на групповую совместимость по системе АВ0 или Rh-фактору обнаружена истинная агглютинация, необходим индивидуальный подбор донорской крови на станции переливания крови. Если состояние больного требует экстренной трансфузии крови, её подбирают из имеющегося запаса - одноимённую по группе и Rh-фактору, не дожидаясь результатов исследования и поступления крови со станции переливания. С кровью из каждого флакона и сывороткой реципиента проводят пробу на групповую совместимость по системе АВ0 и Rh-факто- ру. Если агглютинация отсутствует, эту кровь можно переливать больному, начав трансфузию с биологической пробы. Если выявлена агглютинация в пробах на групповую и резус-принадлежность с одноимённой кровью из всех флаконов из имеющегося запаса крови, последнюю переливать нельзя, не дождавшись индивидуально подобранной крови со станции переливания.

Получив кровь со станции переливания, необходимо выполнить контрольное определение группы крови и Rh-фактора во флаконе, а также пробы на групповую и резус-совместимость. Лишь в том случае, если совпадает групповая и резус-принадлежность крови донора и больного и отсутствует агглютинация в пробах на групповую совместимость по системе АВ0 и Rh-фактору, можно приступать к переливанию крови, начав с биологической пробы.

35.Методы окончательной остановки кровотечения.

Методы окончательной остановки кровотечения делятся на 4 группы: 1)механические, 2) физические, 3) химические и биологические, 4) комбинированные.

Механические методы. Перевязка сосуда в ране: для ее осуществления выделяют центральный и периферический концы кровоточащего сосуда, захватывают его кровоостанавливающими зажимами и перевязывают.

Перевязка сосуда на протяжении: применяют, если невозможно обнаружить концы кровоточащего сосуда в ране, а также при вторичных кровотечениях, когда аррозированный сосуд находится в толще воспалительного инфильтрата. В таких случаях, ориентируясь на топогрфо-анатомические данные, находят, обнажают и перевязывают сосуд.

Перевязка с прошиванием сосуда.

Клипирование: пережатие сосуда серебряными металлическими клипсами.

Искусственная эмболизация сосуда: для остановки легочных, желудочно-кишечных и кровотечений из бронхиальных артерий используют эмболизацию сосудов. Под рентген. контролем в кровоточащий сосуд вводят катетер, по нему – эмболы, закрывающие просвет сосуда. В качестве эмболов используют шарики из силикона, полистирола и желатина. В месте эмболизации происходит образование тромба.

Сосудистый шов: основное показание – необходимость восстановления проходимости магистральных артерий. Различают шов ручной и металлический. Наиболее приемлимым является соединение сосуда конец в конец. Боковой шов накладывают при касательном ранении сосуда. Циркулярный шов можно наложить с помощью танталовых скрепок, колец Донецкого.

Заплаты из биологического материала: Применяют заплаты из биологического материала (фасции, стенки вены, мышцы). Используют аутовены (большую подкожную вену бедра или поверхностную вену предплечья).

Трансплантаты: в качестве трансплантатов используют ауто- или аллотрансплантаты артерий и вен, широко применяются протезы из синтетических материалов.

Физические методы: основаны на свойствах высоких температур свертывать белки и на способности низких температур вызывать спазм сосудов. Используются при операциях.

Диатермокоагуляция: основана на применении переменного тока высокой частоты. Используется при кровотечениях из сосудов подкожной клетчатки и мышц, мелких сосудов мозга.

Лазер: применяется у больных с желудочным кровотечением, у лиц с повышенной кровоточивостью, при онкологических операциях.

(на мой взгляд, они не относятся к окончательным способам остановки кровотечения, но в учебнике указаны) Химические и биологические методы: кровоостанавливающие вещества делят на средства резорбтивного и местного действия. Средства резорбтивного действия – аминокапроновая кислота, этамзилат натрия, менадиона натрия бисульфит. Местного действия – тромбин, гемостатические губки.

Комбинированные методы: при паренхиматозном кровотечение применение различного рода швов.

36.Острая кровопотеря. Реакция организма. Геморрагический шок. Патогенез, клиника,

лечение.

Острая кровопотеря – состояние, при котором организм быстро и безвозвратно теряет определенный объем крови в результате кровотечения. Возникает при травмах (как открытых, так и закрытых) и разрушении стенки сосуда при некоторых заболеваниях (например, язвенных процессах в желудочно-кишечном тракте).

Тяжесть состояния организма при этом зависит от интенсивности и продолжительности кровотечения и объема потерянной крови. Быстрая потеря 30% крови приводит к острой анемии, гипоксии мозга и может закончиться смертью.

При тяжелой кровопотере может развиться геморрагический шок. Чем быстрее и массивнее кровопотеря, тем тяжелее исход. Смертельная кровопотеря колеблется от 50 до 70%. Если кровопотеря не смертельная, то развиваются компенсаторные механизмы в 3 стадии:

1) рефлекторно-сосудистая – вследствие раздражения волюмо- и барорецепторов. Активируется САС. Выброс катехоламинов приводит к тахикардии, тахипноэ, генерализаванному вазоспазму, выбросу крови из депо. Эти аварийные механизмы действуют в течение первых часов после кровопотери.

2) гидремическая стадия – через 6-12 часов. Гиповолемия активирует РААС, выбрасывается альдостерон, задерживается натрий и вода в организме.

3) Стадия костно-мозгового кроветворения наступает через 5-6 суток. Вследствие гипоксии, вызванной потерей эритроцитов, увеличивается выработка эритропоэтина. Стимулируется эритропоэз. Последствия кровопотери ликвидируются.

Геморрагический шок. Острая кровопотеря приводит к развитию геморрагического шока. Развитие шока и его тяжесть определяется объемом и скоростью кровопотери. В зависимости от этого выделяют компенсированный, некомпенсированный обратимый и декомпенсированный необратимый шок.

При больших кровопотерях и глубоком шоке вазоконстрикция не обусловливает компенсации, АД значительно снижается, развивается гипоксия, усиливается метаболический ацидоз. Под влиянием ацидоза уменьшается тонус спазмированных прекапиллярных артериальных сфинктеров, в то же время тонус посткапиллярных сфинктеров остается прежним, что приводит к повышению гидростатического капиллярного давления и транссудации жидкости из сосудистого русла в интерстициальное пространство. Все это обусловливает еще большее уменьшение ОЦК, повышение вязкости крови (происходит относительное увеличение количества эритроцитов в крови) и гематокрита.

При компенсированном шоке отмечается бледность кожных покровов, холодный пот, малый и частый пульс, АД в пределах нормы или незначительно снижено, мочеотделение уменьшено. При декомпенсированном обратимом – кожа бледная, слизистые цианотичны, больной заторможен, пульс малый, частый, снижено АД и ЦВД, олигурия, индекс Алговера повышен. При декомпенсированном необратимом – сознание отсутствует, АД не определяется, кожные покровы мраморные, анурия, индекс Алговера высокий.

Лечение: остановка кровотечения, инфузионная терапия для восстановления ОЦК, переливание компонентов крови, сосудорасширяющие средства.

37. Гемотрансфузионные среды, компоненты и препараты крови. Их применение.

1) Консервированная кровь. Готовят с применением стабилизатора – цитрата натрия, который связывает ионы кальция и предупреждает ее свертывание. Роль консерванта выполняет декстроза, сахароза. Хранят кровь при температуре 4-6 С. Срок хранение от 21 до 35 дней, зависит от консерванта. Применяется с целью остановки кровотечения, для иммунокоррекции, при острой кровопотере.

2) Свежецитратная кровь. В качестве стабилизирующего раствора используют 6% раствор цитрата натрия в соотношении с кровью 1:10. Такую кровь используют непосредственно после заготовки или в ближайшие часы.

3) Гепаринизированную кровь применяют для заполнения аппаратов искусственного кровообращения. В качестве стабилизатора и консерванта используют гепарин натрия с декстрозой и хлорамфениколом. Гепаринизированную кровь хранят при температуре 4 °С. Срок хранения - 1 сут.

4) Компоненты крови

В современных условиях в основном используют компоненты (отдельные составные части) крови. Трансфузии цельной крови проводят всё реже из-за возможных посттрансфузионных реакций и осложнений, обусловленных большим количеством антигенных факторов, имеющихся в цельной крови. Кроме того, лечебный эффект компонентных трансфузий выше, так как при этом осуществляется целенаправленное воздействие на организм. Существуют определённые показания к компонентной трансфузии: при анемии, кровопотере, кровотечении показаны трансфузии эритроцитарной массы; при лейкопении, агранулоцитозе, иммунодефицитном состоянии - лейкоцитарной массы; при тромбоцитопении - тромбоцитарной массы; при гиподиспротеинемии, нарушениях свёртывающей системы, дефиците ОЦК - плазмы крови, альбумина, протеина.

А) Эритроцитарная масса. Эритроцитарную массу получают из цельной крови, из которой удалено 60-65% плазмы путём отстаивания или центрифугирования. Она отличается от донорской крови меньшим объёмом плазмы и высокой концентрацией эритроцитов (гематокритное число 0,65-0,80).

Б) Эритроцитарная взвесь. представляет собой смесь эритроцитарной массы и консервирующего раствора в соотношении 1:1. Стабилизатор - цитрат натрия.

Показаниями к переливанию эритроцитарной массы и взвеси служат кровотечение, острая кровопотеря, шок, заболевания системы крови, анемии.

В) Замороженные эритроциты получают путём удаления из крови лейкоцитов, тромбоцитов и белков плазмы, для чего кровь подвергают 3-5- кратному отмыванию специальными растворами и центрифугированию. После размораживания эритроциты хранят при температуре 4 °С не более 1 сут.

Преимущество размороженных эритроцитов - отсутствие или низкое содержание сенсибилизирующих факторов (белков плазмы, лейкоцитов, тромбоцитов), факторов свёртывания, свободного гемоглобина, калия, серотонина. Это определяет показания к их трансфузии: аллергические заболевания, посттрансфузионные реакции, сенсибилизация больного, сердечная, почечная недостаточность, тромбоз, эмболия. Тромбоцитарная масса

С) Тромбоцитарную массу получают из консервированной донорской крови, хранившейся не более 1 сут, путём лёгкого центрифугирования. Показаниями к трансфузии тромбоцитарной массы служат тромбоцитопении различного происхождения (заболевания системы крови, лучевая терапия, химиотерапия), а также тромбоцитопении с геморрагическими проявлениями при массивных гемотрансфузиях, проводимых по поводу острой кровопотери.

D) Лейкоцитарная масса. представляет собой среду с высоким содержанием лейкоцитов и примесью эритроцитов, тромбоцитов и плазмы. Трансфузии лейкоцитарной массы показаны при заболеваниях, сопровождающихся лейкопенией, при агранулоцитозе, угнетении кроветворения, обусловленном лучевой и химиотерапией, при сепсисе. Возможны реакции и осложнения в виде одышки, озноба, повышения температуры тела, тахикардии, падения АД.

Е) Плазма крови. Плазму крови жидкую (нативную) получают из цельной крови путём либо отстаивания, либо центрифугирования. Плазма содержит белки, большое количество биологически активных компонентов (ферменты, витамины, гормоны, антитела). Используют её сразу после получения (не позднее чем через 2-3 ч). При необходимости более длительного хранения применяют замораживание или высушивание (лиофилизацию) плазмы. Плазму применяют с целью возмещения плазмопотери при дефиците ОЦК, шоке, для остановки кровотечения, при ДВС-синдроме. Показаниями к трансфузии служат кровопотеря (если она превышает 25% ОЦК), сочетают трансфузии плазмы, цельной крови, эритроцитарной массы), шок (травматический, операционный), ожоговая болезнь, гемофилия, тяжёлые гнойновоспалительные заболевания, перитонит, сепсис. Обычные дозы переливаемой плазмы - 100, 250 и 500 мл, при лечении шока - 500-1000 мл. При ДВС-синдроме одномоментно вводят 1000 мл плазмы, как и при массивной (20-25%) кровопотере.

F) Сухая плазма. Сухую плазму получают из замороженной в условиях вакуума. Срок хранения препарата 5 лет. Перед употреблением разводят дистиллированной водой или изотоническим раствором хлорида натрия. Показания к применению те же, что и для нативной или замороженной плазмы, за исключением того, что использование сухой плазмы с гемостатической целью неэффективно.

Препараты крови

1) Альбумин получают путём фракционирования плазмы. Применяют в растворах, содержащих 5, 10, 20 г белка (альбумина 97%) в 100 мл раствора. Выпускают в виде 5%, 10%, 20% растворов. Препарат обладает выраженными онкотическими свойствами, способностью удерживать воду и тем самым увеличивать ОЦК, оказывать противошоковое действие.

Альбумин назначают при различных видах шока, ожогах, гипопротеинемии и гипоальбуминемии у больных с опухолевыми заболеваниями, тяжёлых и длительных гнойно-воспалительных процессах, проведении плазмафереза.

2) Протеин является 4,3-4,8% изотоническим раствором стабильных пастеризованных белков человеческой плазмы. В его состав входят альбумин (75-80%) и стабильные α- и β-глобулины (20-25%). Общее количество белка составляет 40-50 г/л. По терапевтическим свойствам протеин близок к плазме. Выпускается во флаконах по 250-500 мл. Показания к применению протеина те же, что и для плазмы.

3) Криопреципитат. Криопреципитат готовят из плазмы крови, выпускают во флаконах по 15 мл. Препарат содержит антигемофильный глобулин (VIII фактор), фибринстабилизирующий фактор (XII фактор), фибриноген. Применение препарата показано для остановки и профилактики кровотечений у больных, страдающих нарушениями свёртывающей системы крови, обусловленными дефицитом VIII фактора (гемофилией А, болезнью фон Виллебранда).

4) Протромбиновый комплекс. Протромбиновый комплекс готовят из плазмы крови. Препарат отличается высоким содержанием II, VII, IX, X факторов свёртывающей системы крови. Применяют для остановки и профилактики кровотечений у больных, страдающих гемофилией В, гипопротромбинемией, гипопроконвертинемией.

5) Фибриноген. Фибриноген получают из плазмы, содержащей в концентрированном виде фибриноген. Применяют с лечебной и профилактической целью у больных с врождённой и приобретённой гипо- и афибриногенемией, а также при профузных кровотечениях, для профилактики кровотечений в послеоперационном периоде, во время и после родов.

6) Тромбин. Тромбин готовят из плазмы, в его состав входят тромбин, тромбопластин, хлорид кальция. Применяют местно для остановки капиллярного, паренхиматозного кровотечения при обширных ранах, операциях на паренхиматозных органах.

7) Препараты иммунологического действия. Из донорской крови готовят препараты иммунологического действия: γ-глобулин (противостафилококковый, противостолбнячный, противокоревой), комплексные иммунные препараты - иммуноглобулин человеческий нормальный [IgG + IgA + IgM], пентаглобин, габриглобин и др. Их приготавливают из плазмы доноров с высоким титром антител, перенёсших соответствующие заболевания или иммунизованных.

38.Экстренные мероприятия при остановке сердца и дыхания. Последовательность и

техника их выполнения.

Существует четыре этапа сердечно-лёгочной реанимации:

I - восстановление проходимости дыхательных путей;

II - ИВЛ;

III - массаж сердца;

IV - дифференциальная диагностика, лекарственная терапия, дефибрилляция сердца.

Первые три этапа могут быть проведены во внебольничных условиях лицами, имеющими соответствующие навыки по реанимации (причём не обязательно медицинским персоналом). IV этап осуществляется врачами скорой помощи и реанимационных отделений.

Этап I - восстановление проходимости дыхательных путей

Причиной нарушения проходимости дыхательных путей могут быть слизь, мокрота, рвотные массы, кровь, инородные тела, западение языка.

Пострадавшего или больного необходимо уложить на спину на твёрдую поверхность, повернув голову набок, скрещёнными I и II пальцами левой руки раскрыть рот и очистить полость рта носовым платком (салфеткой), намотанным на II или III палец правой руки. Затем голову нужно повернуть прямо и максимально запрокинуть назад. При этом одна рука располагается под шеей, другая - на лбу, фиксируя голову. При запрокидывании головы назад нижняя челюсть оттесняется вместе с корнем языка, в результате проходимость дыхательных путей восстанавливается. Для устранения их непроходимости применяют также воздуховоды.

Этап II – ИВЛ. На первых этапах сердечно-лёгочная реанимации осуществляется методами изо рта в рот, изо рта в нос и изо рта в рот и нос.

Для проведения искусственного дыхания изо рта в рот оказывающий помощь становится сбоку от пострадавшего (а если тот лежит на земле - опускается на колени), одну руку просовывает под шею, другую кладёт на лоб, максимально запрокидывает голову назад, I и II пальцами зажимает крылья носа, делает вдох и, плотно прижав свой рот ко рту пострадавшего, производит резкий выдох. Затем отстраняется до осуществления больным пассивного выдоха. Объём вдуваемого воздуха - от 500 до 700 мл. Частота дыхания - 12-18 в минуту. Контролем правильности проведения искусственного дыхания является экскурсия грудной клетки - раздувание при вдохе и спадение при выдохе.

У новорождённых ИВЛ осуществляют методом изо рта в рот и в нос. Голова ребёнка запрокинута назад. Своим ртом реанимирующий охватывает рот и нос ребёнка и осуществляет вдувание. Дыхательный объём новорождённого составляет 30 мл, частота дыхания - 25-30 в минуту. ИВЛ можно проводить также лицевой маской с мешком Амбу. Зафиксировав голову пострадавшего в запрокинутом положении, на его лицо накладывают маску, закрывая рот и нос. Ритмичным сжатием мешка свободной рукой производят вдох, пассивный выдох осуществляется через особый клапан в атмосферу. К мешку можно подвести кислород.

Этап III - массаж сердца

Сжатие сердца позволяет искусственно создать сердечный выброс и поддержать циркуляцию крови в организме. Эффективность искусственного дыхания и кровообращения определяют по сужению зрачков, наличию пульсации на сонных и бедренных артериях при сдавлении грудной клетки и сердца, уменьшению бледности и цианотичности кожных покровов. Различают непрямой (закрытый) и прямой (открытый) массаж сердца.

На догоспитальном этапе, как правило, проводят непрямой массаж, при котором сердце сжимают между грудиной и позвоночником. Манипуляцию осуществляют, уложив больного на твёрдую поверхность или подложив под его грудную клетку щит. Ладони накладывают одна на другую под прямым углом, расположив их на нижней трети грудины и отступив кверху от места прикрепления мечевидного отростка к грудине на 2 см. Массаж сердца осуществляют непрерывно ритмичным надавливанием на грудину выпрямленными руками с частотой 80-100 в минуту.

Соотношение частоты вдуваний и компрессии – 1 к 5 (2 человека), 2:15 (один человек).

Эффективной реанимацию считают при возобновлении самостоятельных сердечных сокращений, сужении зрачков и появлении их реакции на свет, восстановлении цвета кожных покровов и уровне АД не ниже 70 мм рт.ст. Возобновление самостоятельного дыхания не обязательно.

Реанимирующий периодически должен следить за состоянием зрачков. Через каждые 2-3 мин необходимо прекращать массаж сердца, чтобы по пульсу на сонной артерии определить появление самостоятельных сокращений сердца. С этого момента массаж сердца прекращают и продолжают ИВЛ. Показанием к прекращению реанимационных мероприятий в случае их неэффективности служат чёткие признаки биологической смерти.

39. Техника переливания крови. Внутривенное, внутрикостное переливание крови.

Венепункция, венесекция.

В настоящее время используют следующие методы переливания крови: 1) переливание консервированной крови (непрямое переливание); 2) обменные переливания;3) аутогемотрансфузия (переливание собственной крови пациента, заранее изготовленной).

В клинической практике в основном применяют непрямые переливания с использованием консервированной крови и её компонентов.

Прямое переливание крови. Непосредственное переливание крови от донора реципиенту применяют крайне редко: при чрезвычайных обстоятельствах, состояниях, угрожающих жизни пострадавшего, при отсутствии донорской крови или ее компонентов.

Донора для прямого переливания обследуют на станции переливания крови или используют кровь известного донора. Осуществляют переливание с помощью шприца или аппарата. Используют 20-40 шприцев ёмкостью 20 мл, иглы для венепункции с резиновыми трубками, надетыми на их павильоны, стерильные марлевые шарики, стерильные зажимы типа зажимов Бильрота. Операцию выполняют врач и медицинская сестра. Сестра набирает в шприц кровь из вены донора, пережимает резиновую трубку зажимом и передаёт шприц врачу, который вливает кровь в вену больного. В это время сестра набирает кровь в новый шприц. Работа осуществляется синхронно. В первые 3 шприца перед переливанием набирают по 2 мл 4% раствора цитрата натрия для предупреждения свёртывания крови, и кровь из этих шприцев вводят медленно (один шприц за 2 мин). Таким образом выполняют биологическую пробу.

Обменное переливание крови. Обменное переливание крови представляет собой частичное или полное удаление крови из кровяного русла реципиента и одновременное возмещение её таким же количеством вливаемой крови. Показаниями к обменной трансфузии служат различные отравления, гемолитическая болезнь новорождённых, гемотрансфузионный шок, острая почечная недостаточность. При обменном переливании вместе с эксфузируемой кровью удаляют яды, токсины. Вливание крови проводят с заместительной целью.

Для обменного переливания используют свежеконсервированную или консервированную кровь небольших сроков хранения. Кровь переливают в любую поверхностную вену, эксфузию проводят из крупных вен или артерий для предупреждения свёртывания крови при длительной процедуре. Удаление крови и вливание донорской крови осуществляют одновременно со средней скоростью 1000 мл за 15-20 мин. Для полноценного замещения крови требуется 10-15 л донорской крови.

Аутогемотрансфузия - переливание больному собственной крови, взятой у него заблаговременно (до операции), непосредственно перед ней или во время операции. Аутогемотрансфузия исключает осложнения, возможные при переливании донорской крови (иммунизацию реципиента, развитие синдрома гомологичной крови), а также позволяет преодолеть трудности подбора индивидуального донора для больных с наличием антител к антигенам эритроцитов, не входящих в систему AB0 и Rh. Показания к аутогемотрансфузии следующие: редкая группа крови больного, невозможность подбора донора, риск развития тяжёлых посттрансфузионных осложнений, операции, сопровождающиеся большой кровопотерей.

Реинфузия крови. Ранее других стал известен метод реинфузии крови, или обратного переливания крови, излившейся в серозные полости - брюшную или плевральную - вследствие травматического повреждения, заболеваний внутренних органов или операции. Реинфузию крови применяют при нарушенной внематочной беременности, разрыве селезёнки, печени, сосудов брыжейки и др. Реинфузия весьма эффективна при восполнении кровопотери во время операции, когда собирают и вливают больному кровь, излившуюся в операционную рану. Сбор крови выполняют с помощью специального стерильного отсоса с последующим отмыванием эритроцитов и возвратом их больному. Интраоперационная реинфузия показана при предполагаемой кровопотере 20%. Противопоказания - бактериальное загрязнение крови при повреждении полых органов, нахождение крови в полости более 12 ч, при попадании амниотической жидкости, при онкологических операциях, при отсутствии возможности отмывания эритроцитов.

Аутотрансфузия предварительно заготовленной крови предусматривает эксфузию и консервацию крови. Эксфузию крови наиболее целесообразно проводить за 4-6 дней до операции, так как за этот период, с одной стороны, восстанавливается кровопотеря, а с другой - хорошо сохраняются свойства взятой крови.

Способы введения крови:

1)Внутривенное переливание крови (венепункция). Внутривенный - основной путь вливания крови. Чаще используют пункцию вены локтевого сгиба или подключичной вены, реже прибегают к венесекции. Для пункции вены локтевого сгиба накладывают резиновый жгут на нижнюю треть плеча, операционное поле обрабатывают спиртом или спиртовым раствором йода и изолируют стерильным бельём. Жгутом сдавливают только вены.

Иглой Дюфо прокалывают кожу, подкожную клетчатку, иглу несколько (около 1 см) продвигают в подкожной клетчатке над веной, прокалывают её переднюю стенку и далее продвигают по вене. Появление струи крови из иглы при проколе стенки вены свидетельствует о правильно проведённой пункции вены. Из вены берут 3-5 мл крови для контрольного определения группы крови реципиента и проведения проб на совместимость. Затем жгут снимают и к игле присоединяют систему.

Когда невозможно пунктировать поверхностные вены (спавшиеся вены при шоке, выраженное ожирение), производят венесекцию. Операционное поле обрабатывают спиртом или спиртовым раствором йода, изолируют стерильным операционным бельём. Место разреза инфильтруют 0,25% раствором прокаина. На конечность накладывают жгут, не сдавливая артерий. Рассекают кожу, подкожную клетчатку и пинцетом выделяют вену. Под неё подводят две лигатуры, при этом периферическая служит держалкой. Подтягивая вену за держалку, её пунктируют иглой по направлению к центру или надсекают стенку ножницами, вводят иглу и фиксируют её центральной лигатурой. К игле подсоединяют систему для переливания крови, на кожу накладывают 2-3 шва.

2) Внутрикостное введение трансфузионных сред. Этот способ применяют крайне редко, когда невозможно воспользоваться другим путём (например, при обширных ожогах). Кровь вливают в грудину, гребень подвздошной кости, пяточную кость.

Пункцию грудины производят в положении больного на спине. Грудину пунктируют под местной инфильтрационной анестезией в области рукоятки или её тела. Прокол проводят строго по средней линии, проходят иглой кожу, подкожную клетчатку, дальнейшее сопротивление создаёт передняя костная пластинка грудины, которую преодолевают с некоторым усилием. Ощущение провала иглы указывает на её прохождение в костный мозг. Мандрен удаляют, шприцем аспирируют костный мозг. Появление последнего в шприце свидетельствует о правильном нахождении иглы. Затем через иглу вводят в костный мозг 3-5 мл 1-2% раствора прокаина и подсоединяют систему для переливания крови. Гребень подвздошной кости пунктируют в середине задней трети, так как в этом месте губчатая кость рыхлого строения, и вливание выполняется легко. Самотеком кровь поступает в кость медленно – 5-30 капель в минуту.

Кроме данных методов введения крови, используют внутриартериальное, внутриаортальное введение.