- •1. Понятие об антенатальном, перинатальном и неонатальном периодах. Значение для развития плода, новорождѐнного.

- •2. Особенности адаптации новорожденных, пограничные состояния периода новорожденности.

- •3. Кардиореспираторная адаптация новорожденного. Механизм первого вдоха.

- •4. Пограничные состояния периода новорожденности: транзиторная убыль массы тела, транзиторные нарушения теплового баланса новорожденных.

- •5. Пограничные состояния периода новорожденности: транзиторные изменения кожи новорожденных, транзиторные особенности функции почек.

- •8. Оценка степени тяжести гипоксии при рождении, шкала Апгар. Протокол первичной реанимационной помощи в родильном зале.

- •9. Протокол интенсивной терапии и принципы выхаживания новорождѐнных после перенесѐнной гипоксии. Современные технологии на этапах выхаживания новорождѐнных.

- •10.Организация работы родильного дома: вакцинация, неонатальный скрининг.

- •11.Вскармливание новорожденных в родильном доме. Рекомендации ВОЗ, ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию. Преимущества грудного вскармливания.

- •12.Недоношенность: критерии, степени, признаки, причины. Оценка гестационного возраста (по антропометрическим параметрам, морфофункциональной зрелости по шкале Боллард).

- •13.Анатомо-физиологические особенности недоношенных новорожденных. Особенности адаптации и перинатальной патологии. Современные технологии на этапах выхаживания.

- •14.Задержка внутриутробного развития: причины, клинические варианты, степени тяжести. Особенности адаптации и течения перинатальной патологии новорождѐнных с ЗВУР, прогноз.

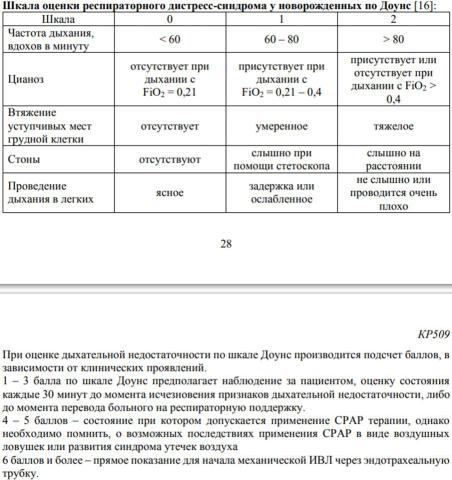

- •15.Респираторный дистресс-синдром 1 типа: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и алгоритм выхаживания недоношенных новорожденных.

- •16.Респираторный дистресс-синдром 2 типа: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и алгоритм выхаживания недоношенных новорожденных.

- •17.Аспирационные синдромы, понятие, причины и факторы риска.

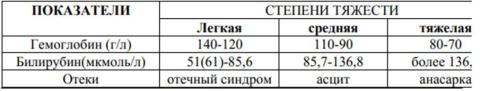

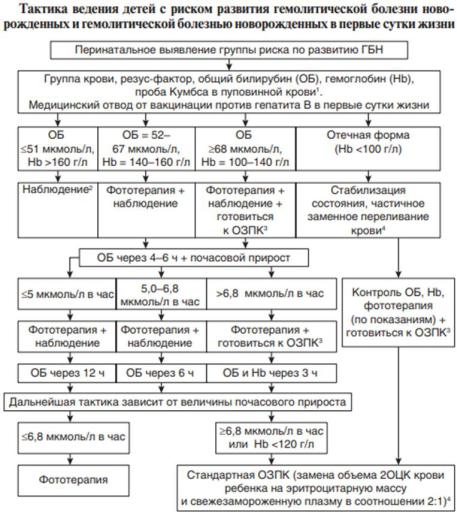

- •19.Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-фактору: причины, патогенез, клинические формы.

- •21.Гемолитическая болезнь новорожденного по системе АВ0: причины, патогенез, клинические формы.

- •22.Диагностика, тактика ведения и лечения гемолитической болезни новорожденного по системе АВО. Показания к заменному переливанию крови, принципы заменного переливания крови.

- •23.Геморрагическая болезнь новорожденного: этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, профилактика, лечение.

- •24.Анемии новорождѐнных: этиология и факторы риска, клиническая картина, принципы интенсивной терапии.

- •25.Классификация перинатальных поражений ЦНС, периоды и характерные клинические синдромы.

- •26.Перинатальные поражения ЦНС гипоксического генеза: причины и факторы риска, патогенез.

- •27.Церебральная ишемия: степени тяжести, клинические синдромы, понятие о перивентрикулярной лейкомаляции. Диагностика, лечение.

- •28.Внутрижелудочковые кровоизлияния: степени тяжести, клинические синдромы, понятие о геморрагическом паренхиматозном инфаркте. Диагностика, лечение.

- •29.Методы диагностики и принципы интенсивной терапии перинатальных поражений ЦНС гипоксического генеза.

- •31. Основы гемостазиологии у новорожденных. Общий анализ крови у новорожденных и детей до 1 месяца жизни.

- •32. Тромбофилия у новорожденных. Клиника, диагностика и лечение тромбозов у новорожденных. Антикоагулятная и дезагрегантная терапия.

- •33. Геморрагический синдром у новорожденных. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •34.Методы диагностики и принципы терапии родовых травм.

- •35.Инфекционно-воспалительные заболевания кожи новорожденных: везикулопустулез, эксфолиативный дерматит, пузырчатка, флегмона.

- •36.Воспалительные заболевания пупочной ранки и пупочных сосудов у новорождѐнных.

- •37.Пневмонии новорожденных: классификация, этиология, клиническая картина, диагностика, лечение.

- •38.Бактериальные менингиты новорожденных: классификация, этиология, клиническая картина, диагностика, лечение.

- •39.Врожденная цитомегаловирусная инфекция: этиология, клинический симптомокомплекс и особенности у новорожденных при первичной и вторичной ЦМВИ у беременных, диагностика, лечение.

- •40.Врожденная герпетическая инфекция: этиология, клинические формы и особенности течения, диагностика, лечение.

- •41.Врожденная краснуха: этиология, клинический симптомокомплекс. Особенности ведения беременных, контактных по краснухе.

- •42.Врожденный токсоплазмоз: этиология, клинический симптомокомплекс, диагностика, особенности лечения в неонатальном периоде.

- •43.Этиология и факторы риска, классификация неонатального сепсиса, патогенез – понятие о системной воспалительной реакции.

- •45.Современные методы диагностики и лечения неонатального сепсиса.

- •46.Причины и факторы риска наследственных и врожденных заболеваний. Понятие об эмбрио- и фетопатиях.

- •47.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения врожденного гипотиреоза.

- •1. Обменно-гипотермический синдром:

- •2. Трофические нарушения кожи и ее придатков.

- •3. Поражение нервной системы и органов чувств.

- •4. Поражение ССС.

- •5. Изменения со стороны ЖКТ

- •6. Анемический синдром

- •7. Дисфункция репродуктивной системы.

- •8. Поражение костно-мышечной системы.

- •Симптоматика ВГ у новорожденных и грудных детей.

- •48.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения фенилкетонурии.

- •49.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения галактоземии.

- •50.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения адреногенитального синдрома.

- •Язвенный колит

- •Функциональный запор

- •Хронический панкреатит

- •Кишечная форма муковисцидоза

- •5. Хронические гепатиты. Классификация хронических гепатитов. Основные клинические синдромы хронических гепатитов. Хронические вирусные гепатиты.

- •Хронические вирусные гепатиты

- •Патогенез хронических вирусных гепатитов В, С. Особенности клиники. Диагностика. Определение стадии вирусного процесса, степени биохимической активности. Биопсия печени (показания, оценка результатов). Принципы терапии.

- •Железодефицитная анемия

- •Фоливодефицитная анемия

- •Дифференциальная диагностика дефицитных анемий

- •Неотложная помощь при анемическом синдроме

- •Целиакия

- •Пищевая аллергия

- •Муковисцидоз

- •Лактазная недостаточность

- •Синдром Альпорта

- •Врожденный нефротический синдром

- •Болезнь тонких базальных мембран

- •Хронические обструктивные болезни легких

- •БРОНХО-ЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ

- •ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ФИБРОЗИРУЮЩИЙ АЛЬВЕОЛИТ

- •Хроническая почечная недостаточность

- •25.Гемолитико-уремический синдром у детей. Этиология, патогенез. Клинические проявления. Диагностика. Лечение, показания к гемодиализу. Осложнения. Прогноз.

- •Олигоартикулярный вариант

- •Полиартикулярный вариант

- •32.Реактивные артриты у детей и подростков. Классификация, этиология, патогенез. Синдром Рейтера. Этиология, клинические проявления, диагностика, принципы лечения, прогноз.

- •Дерматомиозит

Младенцы с клинической картиной ПЛГН (первичная легочная гипертензия новорожденных) должны получать лечение от легочной гипертензии.

Если тяжелая гипоксия не поддается лечению с помощью стандартной или высокочастотной вентиляции, может быть назначено введение сурфактанта, ингаляционно — окись азота, экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО)

19.Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-фактору: причины, патогенез, клинические формы.

ГБН — изоиммунная гемолитическая анемия, возникающая в случаях несовместимости крови матери и плода по эритроцитарным антигенам, при этом антигены локализуются на эритроцитах плода, а антитела (АТ) к ним вырабатываются в организме матери

Иммунологической предпосылкой для развития ГБН является наличие резус-положительного плода

у резус-отрицательной беременной

Факторы риска возникновения иммунологического конфликта (изосенсибилзация):

•аборты

•выкидыши

•внематочная беременность

•роды, при которых иммунная система матери вырабатывает антитела к эритроцитарным антигенам

•гемотрансфузии,

•пересадка органов и тканей,

•проявление ГБН у предыдущих детей

антигенная система Rh-фактора состоит из 6 основных антигенов по Фишеру: С, с, D, d, Е, е. Rh-положительные эритроциты содержат D-фактор, а так называемые Rh-отрицательные эритроциты его не имеют. При этом в последних, как правило, выявляются другие антигены системы Rh, в частности d.

Патогенез

•К развитию ГБН по Rh-фактору приводит предшествующая настоящей беременности сенсибилизация Rh-отрицательной матери к резус-D-антигену (липопротеин)

•При попадании антигенположительных эритроцитов плода в кровоток антигенотрицательной матери в её организме вырабатываются антирезусные антитела. Сначала вырабатываются IgM, при продолжающемся поступлении эритроцитов и при повторных беременностях вырабатывается Ig

•Ig проникают через плаценту, связываются с антигенположительными эритроцитами, вызывая их гемолиз. С увеличением их концентрации в крови повышается вероятность развития ГБН. IgM, к которым относятся в том числе α- и β-агглютинины, не проникают через плаценту

•ГБН по резус-фактору, как правило, происходит обычно при повторных беременностях

Тяжесть состояния ребенка и риск развития ядерной желтухи при ГБН по АВ0-системе менее выражены по сравнению с ГБН по резус-фактору. Это объясняется тем, что групповые антигены А и В экспрессируются многими клетками организма, а не только эритроцитами, что приводит к связыванию значительного количества антител в некроветворных тканях и препятствует их гемолитическому воздействию.

При наличии у матери группы крови 0(I), отрицательного Rh-фактора и предшествующей сенсибилизации к резус-D-антигену, а у ребёнка — группы крови А(II) и положительного Rh-фактора, развивается конфликт по системе АВ0, но не исключено появление двойного конфликта, т.е. по Rh-фактору и системе АВ0

иммунологическая толерантность к резус-фактору: у «резус-отрицательных женщин», родившихся от «резусположительных матерей», редко бывает изоиммунизация при беременности «резус-положительным плодом»

По клиническим проявлениям выделяют формы заболевания

•Отечная (гемолитическая анемия с водянкой).

•Желтушная (гемолитическая анемия с желтухой).

•Анемическая (гемолитическая анемия без желтухи и водянки)

Водянка плода

- развивается при длительном воздействии большого количества антител на незрелый плод в сроке гестации 20-29 недель при резус-конфликте и редко при групповой несовместимости

Действие резус-антител на эритроциты, приводит к их внутрисосудистому гемолизу с развитием гемолитической анемии и гипербилирубинемии. Образующийся в результате гемолиза эритроцитов непрямой билирубин (НБ) удаляется через плаценту, что и обуславливает отсутствие желтухи у новорожденного ребенка.

В результате гемолитической анемии развивается: во-первых - гемическая гипоксия, что ведет к метаболическим нарушениям, нарушению процессов метаболизма глюкозы, преобладанию процессов катаболизма с повышенным образование креатинина, мочевины, мочевой кислоты, во-вторых - активируется экстрамедулярное кроветворение в печени и селезенке, что ведет к их увеличению и выбросу в кровяное русло плода незрелых форм эритроцитов: ретикулоцитов и нормобластов

Развитие отечного синдрома обусловлено:

•гипоальбуминемией < 45-40 г/л (вследствие снижения синтеза альбумина в печени), что ведет к снижению онкотического давления в сосудистом русле, транссудации жидкой части крови с развитием гиповолемии и отеков.;

•снижением дренажной функции лимфатической системы;

•снижением фильтрационной функции почек с развитием олигурии, анурии;

•развитием альдостеронизма, с активацией АДГ;

•повышением проницаемости сосудистой стенки и выходом жидкости в интерстиций;

•развитием сердечной недостаточности.

Развитие геморрагических расстройств при данной форме ГБН обусловлено низким уровнем прокоагулянтов, синтез которых осуществляется в печени.

Дыхательные расстройства у этих больных обусловлены гипоплазией легких, которые внутриутробно были поджаты увеличенной печенью или вследствие развития БГМ

При рождении отмечаются:

•резкая бледность кожных покровов и слизистых,

•выраженные общие отеки со значительно увеличенным в объеме животом (анасарка, асцит, гепатоспленомегалия, гидроперикард, гидроторакс),

•расширение границ относительной сердечной тупости с проявлением острой сердечной недостаточности.

•со стороны ЦНС - синдром церебральной депрессии.

•часто развивается острая почечная недостаточность

•геморрагический синдром, шок за счет тромбоцитопении и/или развития диссеминированного внутрисосудистого свертывания

•желтуха отсутствует или слабо выражена

Желтушная форма

•наиболее частая клиническая форма гбн

•обусловлена гемолизом эритроцитов и накоплением непрямого билирубина (НБ), обладающего сродством к липидам, что может приводить к поражению ядер клеток головного мозга, оказывает цитотоксическое действие на ряд органов и систем (почки, сердце, надпочечники, иммунную систему)

•В высоких концентрациях НБ обладает пирогенным эффектом, инактивирует сурфактант, снижает выработку поджелудочной железой инсулина, что ведет к развитию гипергликемии

•При врожденной форме желтуха проявляется с момента рождения, при постнатальной в первые часы или сутки жизни

•Максимальной выраженности желтуха достигает на 2-4 дни жизни

•Отмечается также умеренное увеличение печени и селезенки

•При рождении могут быть желтушно прокрашены околоплодные воды, оболочки пуповины, первородная смазка

Анемическая форма

•встречается в 10-20% случаев заболевания

•Проявляется бледностью кожных покровов и слизистых

•умеренной гепатоспленомегалией,

•может выслушиваться систолический шум.

•Желтуха может отсутствовать или носить невыраженный характер.

•По мере повышения уровня НБ в кровяном русле, дети становятся вялыми, адинамичными, снижаются физиологические рефлексы

Осложнения ГБН

Ядерная желтуха

•1 стадия - апноэтическая или асфиксическая (снижение рефлексов, мышечного тонуса, гиподинамия, срыгивание, приступы апноэ, приступы цианоза, патологическое зевание);

•2 стадия - спастическая или манифестных клинических проявлений (беспокойство, скованность, гипертонус, голова запрокинута кзади, выбухание большого родничка, судороги, эпистотонус, широко раскрытые глазные щели, плавающие глазные яблоки, с-м “заходящего солнца”, симптом Грефе, гипертермический с-м, нарушение сердечного ритма);

•3 стадия - мнимого благополучия, которая может длится до 3-4 недель (исчезает патологическая неврологическая симптоматика);

•4 стадия - остаточных явлений (глухота, ДЦП, задержка психомоторного и речевого развития, парезы, дизартрия и т.д.)

20.Диагностика, тактика ведения и лечения гемолитической болезни новорождѐнных по резусфактору. Показания к заменному переливанию крови, принципы заменного переливания крови.

Лабораторная диагностика

если у матери отрицательный резус-фактор, новорожденному рекомендуется обязательно проводить:

•определение группы крови и резус-фактора,

•прямой пробы Кумбса в крови из пуповины. Прямая проба Кумбса является положительной при наличии фиксированных антител на поверхности эритроцитов, что, как правило, наблюдается при ГБН по резус-фактору

Всем новорожденным с подозрением на развитие ГБН показано исследование гемоглобина и ОБ в крови. Если желтуха появилась в первые 24 ч, необходимо неотложное исследование уровня ОБ.

Для отечной формы характерно: гипопротеинемия, гипогликемия, гипоксемия, ацидоз, тромбоцитопения, диссеминированное внутрисосудистое свертывание

В ОАК может быть ретикулоцитоз

Инструментальная диагностика

При среднетяжелых и тяжелых формах ГБН рекомендуются:

•ультразвуковое исследование брюшной полости;

•нейросонография (НСГ).

пренатальная:

•акушерский анамнез

•амниоцентез (исследование околоплодных вод): повышение оптической плотности (N 0,35- 0,5), увеличение уровня билирубина, глюкозы (более 1,5 ммоль/л), белка (более 3г/л) и снижение уровня эстрогенов,

•иммунологический мониторинг - определение титра IgM реакцией гемагглютинации (диагностический титр для a и b-антител 1:512 и более; резус-антител в 1-й половине беременности 1:32, во 2-ой 1:128 и более; “скачущий титр”; положительная непрямая реакция Кумбса у матери свидетельствующая о наличии IgG,

•Гелевый тест,

•УЗИ плода и плаценты - плацента утолщена, гепатоспленомегалия, асцит, поза Будды,

•на КТГ - гипоксия плода

Лечение

Консервативное – фототерапия

Трансфузия эритроцитарной массы показана:

•при ранней анемии (до 7 дней), если после ОЗПК почасовой прирост и абсолютный уровень гипербилирубинемии не достигают критических значений;

•при поздней анемии

Желчегонная терапия. Может быть рекомендована только в случае развития синдрома холестаза. Проводится препаратом урсодезоксихолевой кислоты в виде суспензии из расчета 20–30 мг/кг в сутки в два приема

Препараты железа. У новорожденных с ГБН имеется тенденция к избытку железа из-за гемолиза и проведенных гемотрансфузий. Избыток железа имеет множественные неблагоприятные последствия для здоровья. Назначений препаратов железа в первые 3 мес у детей с ГБН, особенно перенесших гемотрансфузии и ОЗПК, следует избегать. Назначение показано только при доказанном железодефиците (отсутствии повышения уровня ферритина)

Хирургическое лечение

Операция заменного переливания крови

•Донорскую кровь и/или ее компоненты при ОЗПК переливают из расчета 160–180 мл/кг массы тела для доношенного ребенка и 170–180 мл/кг для недоношенного

•Соотношение эритроцитарной массы/взвеси и СЗП составляет 2:1

•при трансфузии (переливании) донорской крови и/или эритроцитсодержащих компонентов новорожденным:

•переливаются эритроцитсодержащие компоненты, обедненные лейкоцитами

(эритроцитарная взвесь, эритроцитарная масса, отмытые эритроциты, размороженные и

отмытые эритроциты);

•при подборе компонентов донорской крови для трансфузии (переливания) учитывается, что мать является нежелательным донором СЗП для новорожденного, поскольку плазма матери может содержать аллоиммунные антитела против эритроцитов новорожденного, а отец является нежелательным донором эритроцитсодержащих компонентов, поскольку против антигенов отца в крови новорожденного могут быть антитела, проникшие из кровотока матери через плаценту;

•наиболее предпочтительной является трансфузия негативного по цитомегаловирусу эритроцитсодержащего компонента;

•не допускается переливание вирусинактивированной (патогенинактивированной) СЗП;

•для заменного переливания крови используются эритроцитсодержащие компоненты со сроком хранения не более 5 дней с момента заготовки компонента;

подбор компонентов донорской крови в зависимости от специфичности аллоантител осуществляется следующим образом:

•при ГБН, вызванной аллоиммунизацией к антигену D системы резус, используются одногруппные резус-отрицательные эритроцитсодержащие компоненты и одногруппная резус-отрицательная СЗП;

•при несовместимости по антигенам системы АВ0 переливаются отмытые эритроциты или эритроцитарная взвесь и СЗП согласно приложению 5, соответствующие резуспринадлежности и фенотипу ребенка;

•при одновременной несовместимости по антигенам систем АВ0 и резус переливают отмытые эритроциты или эритроцитарную взвесь 0(I) группы резус-отрицательные и СЗП AB (IV) резусотрицательную;

•при ГБН, вызванной аллоиммунизацией к другим редким антигенам эритроцитов, осуществляется индивидуальный подбор донорской крови

•объем одного замещения (однократного выведения крови) и одного восполнения (однократного введения компонентов крови) не должен превышать 5 мл/кг под обязательным контролем за показателями гемодинамики, дыхания и функций почек;

•скорость одного замещения — 3–4 мл/мин

•на два шприца эритроцитарной массы вводится один шприц СЗП;

•после каждых 100 мл замещающей среды (эритроцитарной массы и плазмы) ввести 1–2 мл 10%

раствора кальция глюконата, предварительно разведенного в 5 мл 5% декстрозы (Глюкозы ) (только между шприцами с эритроцитарной массой!);