- •1. Понятие об антенатальном, перинатальном и неонатальном периодах. Значение для развития плода, новорождѐнного.

- •2. Особенности адаптации новорожденных, пограничные состояния периода новорожденности.

- •3. Кардиореспираторная адаптация новорожденного. Механизм первого вдоха.

- •4. Пограничные состояния периода новорожденности: транзиторная убыль массы тела, транзиторные нарушения теплового баланса новорожденных.

- •5. Пограничные состояния периода новорожденности: транзиторные изменения кожи новорожденных, транзиторные особенности функции почек.

- •8. Оценка степени тяжести гипоксии при рождении, шкала Апгар. Протокол первичной реанимационной помощи в родильном зале.

- •9. Протокол интенсивной терапии и принципы выхаживания новорождѐнных после перенесѐнной гипоксии. Современные технологии на этапах выхаживания новорождѐнных.

- •10.Организация работы родильного дома: вакцинация, неонатальный скрининг.

- •11.Вскармливание новорожденных в родильном доме. Рекомендации ВОЗ, ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию. Преимущества грудного вскармливания.

- •12.Недоношенность: критерии, степени, признаки, причины. Оценка гестационного возраста (по антропометрическим параметрам, морфофункциональной зрелости по шкале Боллард).

- •13.Анатомо-физиологические особенности недоношенных новорожденных. Особенности адаптации и перинатальной патологии. Современные технологии на этапах выхаживания.

- •14.Задержка внутриутробного развития: причины, клинические варианты, степени тяжести. Особенности адаптации и течения перинатальной патологии новорождѐнных с ЗВУР, прогноз.

- •15.Респираторный дистресс-синдром 1 типа: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и алгоритм выхаживания недоношенных новорожденных.

- •16.Респираторный дистресс-синдром 2 типа: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и алгоритм выхаживания недоношенных новорожденных.

- •17.Аспирационные синдромы, понятие, причины и факторы риска.

- •19.Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-фактору: причины, патогенез, клинические формы.

- •21.Гемолитическая болезнь новорожденного по системе АВ0: причины, патогенез, клинические формы.

- •22.Диагностика, тактика ведения и лечения гемолитической болезни новорожденного по системе АВО. Показания к заменному переливанию крови, принципы заменного переливания крови.

- •23.Геморрагическая болезнь новорожденного: этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, профилактика, лечение.

- •24.Анемии новорождѐнных: этиология и факторы риска, клиническая картина, принципы интенсивной терапии.

- •25.Классификация перинатальных поражений ЦНС, периоды и характерные клинические синдромы.

- •26.Перинатальные поражения ЦНС гипоксического генеза: причины и факторы риска, патогенез.

- •27.Церебральная ишемия: степени тяжести, клинические синдромы, понятие о перивентрикулярной лейкомаляции. Диагностика, лечение.

- •28.Внутрижелудочковые кровоизлияния: степени тяжести, клинические синдромы, понятие о геморрагическом паренхиматозном инфаркте. Диагностика, лечение.

- •29.Методы диагностики и принципы интенсивной терапии перинатальных поражений ЦНС гипоксического генеза.

- •31. Основы гемостазиологии у новорожденных. Общий анализ крови у новорожденных и детей до 1 месяца жизни.

- •32. Тромбофилия у новорожденных. Клиника, диагностика и лечение тромбозов у новорожденных. Антикоагулятная и дезагрегантная терапия.

- •33. Геморрагический синдром у новорожденных. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •34.Методы диагностики и принципы терапии родовых травм.

- •35.Инфекционно-воспалительные заболевания кожи новорожденных: везикулопустулез, эксфолиативный дерматит, пузырчатка, флегмона.

- •36.Воспалительные заболевания пупочной ранки и пупочных сосудов у новорождѐнных.

- •37.Пневмонии новорожденных: классификация, этиология, клиническая картина, диагностика, лечение.

- •38.Бактериальные менингиты новорожденных: классификация, этиология, клиническая картина, диагностика, лечение.

- •39.Врожденная цитомегаловирусная инфекция: этиология, клинический симптомокомплекс и особенности у новорожденных при первичной и вторичной ЦМВИ у беременных, диагностика, лечение.

- •40.Врожденная герпетическая инфекция: этиология, клинические формы и особенности течения, диагностика, лечение.

- •41.Врожденная краснуха: этиология, клинический симптомокомплекс. Особенности ведения беременных, контактных по краснухе.

- •42.Врожденный токсоплазмоз: этиология, клинический симптомокомплекс, диагностика, особенности лечения в неонатальном периоде.

- •43.Этиология и факторы риска, классификация неонатального сепсиса, патогенез – понятие о системной воспалительной реакции.

- •45.Современные методы диагностики и лечения неонатального сепсиса.

- •46.Причины и факторы риска наследственных и врожденных заболеваний. Понятие об эмбрио- и фетопатиях.

- •47.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения врожденного гипотиреоза.

- •1. Обменно-гипотермический синдром:

- •2. Трофические нарушения кожи и ее придатков.

- •3. Поражение нервной системы и органов чувств.

- •4. Поражение ССС.

- •5. Изменения со стороны ЖКТ

- •6. Анемический синдром

- •7. Дисфункция репродуктивной системы.

- •8. Поражение костно-мышечной системы.

- •Симптоматика ВГ у новорожденных и грудных детей.

- •48.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения фенилкетонурии.

- •49.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения галактоземии.

- •50.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения адреногенитального синдрома.

- •Язвенный колит

- •Функциональный запор

- •Хронический панкреатит

- •Кишечная форма муковисцидоза

- •5. Хронические гепатиты. Классификация хронических гепатитов. Основные клинические синдромы хронических гепатитов. Хронические вирусные гепатиты.

- •Хронические вирусные гепатиты

- •Патогенез хронических вирусных гепатитов В, С. Особенности клиники. Диагностика. Определение стадии вирусного процесса, степени биохимической активности. Биопсия печени (показания, оценка результатов). Принципы терапии.

- •Железодефицитная анемия

- •Фоливодефицитная анемия

- •Дифференциальная диагностика дефицитных анемий

- •Неотложная помощь при анемическом синдроме

- •Целиакия

- •Пищевая аллергия

- •Муковисцидоз

- •Лактазная недостаточность

- •Синдром Альпорта

- •Врожденный нефротический синдром

- •Болезнь тонких базальных мембран

- •Хронические обструктивные болезни легких

- •БРОНХО-ЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ

- •ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ФИБРОЗИРУЮЩИЙ АЛЬВЕОЛИТ

- •Хроническая почечная недостаточность

- •25.Гемолитико-уремический синдром у детей. Этиология, патогенез. Клинические проявления. Диагностика. Лечение, показания к гемодиализу. Осложнения. Прогноз.

- •Олигоартикулярный вариант

- •Полиартикулярный вариант

- •32.Реактивные артриты у детей и подростков. Классификация, этиология, патогенез. Синдром Рейтера. Этиология, клинические проявления, диагностика, принципы лечения, прогноз.

- •Дерматомиозит

o ОАК 1р/2 нед

o Б/х анализ крови 1р/2 нед

o Иммунологический анализ крови 1р/3 мес o ОАМ 1р/мес

o ЭКГ 1р/3 мес

o УЗИ брюшной полости, сердца, почек 1р/6 мес o Плановая госпитализация 2р/год

o Консультация офтальмолога 1р/3 мес

Исходы и прогноз

Удетей с ранним дебютом РФ-негативного полиартрита прогноз неблагоприятный.

Уподростков с РФ-позитивным полиартритом высок риск развития тяжелого деструктивного артрита, инвалидизации по состоянию опорно-двигательного аппарата.

У40% больных олигоартритом с ранним началом формируется деструктивный симметричный полиартрит. У больных с поздним началом возможна трансформация заболевания в анкилозирующий спондилоартрит.

У15% больных с увеитом возможно развитие слепоты.

32.Реактивные артриты у детей и подростков. Классификация, этиология, патогенез. Синдром Рейтера. Этиология, клинические проявления, диагностика, принципы лечения, прогноз.

Артриты - воспалительные заболевания суставов. Ревматические болезни - тяжелые, хронические, прогрессирующие заболевания, требующие пожизненной терапии

Артрит. Морфология

1.Дезорганизация соединительной ткани - мукоидное набухание, фибриноидный некроз

2.Экссудативные реакции - отек, отложение фибрина

3.Пролиферативные реакции - пролиферация клеток, грануляционной ткани, сосудов, ангиоматоз

4.Поражение сосудов - продуктивные васкулиты, склероз

5.Иммуноморфологические реакции - лимфоидные, гистиоцитарные и др. Инфильтраты

Последовательность морфологических изменений при артрите:

Воспаление синовиальной оболочки: гиперемия, утолщение ворсин → Экссудат в полости сустава: серозный, серозно-фибринозный, гнойный, геморрагический→ переход процесса на суставные концы костей с покрывающим их хрящом: пролиферативные изменения → организация экссудата → сморщивание фиброзной капсулы сустава→ разрастание грануляционной ткани → распространение ее на хрящ в виде паннуса → разрушение хряща

•Субхондральная кость становится порозной, атрофичной, узурированной с кистовидными полостями

•Суставная щель суживается → облитерируется за счет фиброзных или костных разрастаний

•Вовлекается мышечно-связочный аппарат

•Развивается инконгруэнтность суставных поверхностей

Значительные изменения формы и функции сустава: деформации, подвывихи, вывихи, контрактуры, фиброзные или костные анкилозы

Семиотика:

•Боль в области сустава

•Припухлость мягких тканей

•Деформация и ограничение движений

•Повышение температуры над суставом

По количеству пораженных суставов - варианты суставного синдрома:

• |

Олигоартрит |

- |

вовлечение |

от |

1 |

до |

4 |

суставов |

• |

Полиартрит |

- |

вовлечение |

|

более |

|

4 |

суставов |

• Генерализованный артрит - вовлечение всех групп суставов |

|

|

|

|

||||

Реактивный артрит (РеА) — это асептическое воспалительное заболевание суставов, развивающееся в ответ на внесуставную инфекцию, при котором предполагаемый первичный агент не может быть выделен из суставов на обычных искусственных питательных средах (подразумевается, что в полости суставов не обнаруживается ни живой причинный агент, ни его антигены) (инфекции в суставе нет)

В настоящее время выявлены и микроорганизмы, и антигены МО, с которыми связывают развитие артритов

Этиология. РеА - заболевание суставов, связанные с кишечной и мочеполовой инфекциями, которые ассоциируются с антигеном гистосовместимости В27 (HLA-В27)

Урогенитальные: Cl. trachomatis. Серовар D, К. Наиболее часто - до 80% в структуре PeA (пандемия хламидиоза в мире), Уреаплазмы

Постэнтероколитические: Иерсинии, Сальмонеллы, Шигеллы, Кампилобактер

Также: часто инфекции респираторного тракта M. pneumoniae, Cl. Pneumoniae; Сl. Defficile, паразиты.

Классификация: урогенитальный, постэнтероколитический

Синдром Рейтера, или уретро-окуло-синовиальный синдром — это воспалительный процесс, развивающийся в хронологической связи с инфекцией мочеполового тракта или кишечника и проявляющийся классической триадой симптомов - уретритом, коньюнктивитом, артритом.

Поражение урогенитального тракта и глаз может на несколько месяцев (лет) предшествовать суставному синдрому.

Симптомы: дизурия, частые мочеиспускания, выделения из уретры и (или) влагалища.

Суставной синдром при синдроме Рейтера:

1.Начало артрита может быть острым: с повышением Т, с выраженными экссудативными проявлениями

2.Развивается ограниченный асимметричный моно-, олиго и полиартрит

3.Преимущественно вовлекаются в процесс суставы ног:

•коленные,

•голеностопные,

•плюснефаланговые,

•проксимальные и дистальные межфаланговые

4.Может протекать: без боли, без скованности, выраженного нарушения функции, с большим количеством синовиальной жидкости

5.Несмотря на непрерывно рецидивирующий синовиит - длительное отсутствие деструктивных изменений Типично:

•поражение первого пальца стопы

•«сосискообразная» деформация пальцев за счет выраженного отека и гиперемии пораженного пальца

•развитие теносиновита, бурсита, ахиллобурсита (воспаление сумки и ахиллова сухожилия) - воспаление связочного аппарата

6.Развитие энтезита и энтезопатий - боли и болезненность при пальпации в местах прикрепления сухожилий к костям

7.Частые боли в пятках

8.Боли, скованность, ограничение подвижности в шейном и поясничном отделах позвоночника и илеосакральных сочленениях - характерно для мальчиков-подростков, с наличием HLA-B27 - высокий риск формирования ювенильного спондилоартрита (спондилоартрит — это болезнь бехтерева)

Диагностические критерии РеА

Хронологическая связь с перенесенной урогенитальной или кишечной инфекцией

Асимметричный артрит (преимущественно суставы ног) + энтеропатии

Признаки воспалительного процесса в урогенитальном тракте и в глазах

Обнаружение антител к хламидиям и/или другим артритогенным м/о в крови и/или их антигенов в биологических материалах

Поражение кожи и слизистых оболочек (сыпь)

Наличие HLA-В27

ОАК: в ранней воспалительной фазе – снижение гемоглобина, гематокрита, умеренный лейкоцитоз и нейтрофилез, тромбоцитоз, повышение СОЭ. При тяжелом течении - гипохромная анемия (80−100 г/л), тромбоцитоз (> 400 *109/л), значительное повышение СОЭ.

БХ и иммунологические исследования: повышение СРБ; РФ, АНФ – отрицательные; высокие титры антител классов IgA, IgM к возбудителям артритогенных инфекций.

Микробиологические исследования: выявление возбудителей артритогенных инфекций в фекалиях, соскобах со слизистых оболочек, в моче, крови и синовиальной жидкости.

Молекулярно-генетическое исследование: определение HLA-B27.

УЗИ суставов: утолщение синовиальной оболочки и связок, накопление синовиальной жидкости в полости сустава и в суставной сумке.

Рентгенография. На ранних стадиях - неспецифический отек мягких тканей, экстраартикулярная остеопения, реже – незначительная периостальная неровность в области прикрепления связок к костям. При тяжелом синовите – субхондральные кисты, эрозии в тазобедренных, проксимальных и дистальных межфаланговых суставах кистей истоп, реже – в лучезапястных суставах.

МРТ. Воспалительный отек кости, синовиальной мембраны; остеопения в костях стопы; эрозии и выраженная пролиферация кости – формирование «шпор» в области прикрепления связок к костям (бугор пяточной кости, ладьевидная кость, большой вертел бедренной кости, седалищная кость); воспалительные изменения в крестцово-подвздошных сочленениях.

Лечение

1)В остром периоде - НПВС не менее 2х недель, до достижения ремиссии

2)При тяжелом полиартрите с функциональной недостаточностью суставов и полиэнтезите - преднизолон per os в дозе 5−10 мг/сут

3) Доказанных данных об эффективности АБТ нет. Возможно применение защищенных пенициллинов или аминогликозидов (амикацин – 15 мг/кг в сут в/в или в/м 7-10 дней) при РеА, ассоциированном с кишечной инфекцией; макролидов (азитромицин — внутрь за 1 ч доеды или через 2 ч после еды по 10 мг/кг один раз в сут в течение 1 сут, затем 5мг/кг/сут в два приёма в течение 6—9 сут.; джозамицин); доксициклина (внутрь 4 мг/кг один раз в сут в течение 1 сут, затем 2 мг/кг один раз в сут, 7—10 сут (детям старше 8 лет с массой тела менее 50 кг), или 200 мг/сут в 1—2 приема в течение 1 сут, затем 100 мг один раз в сут в течение 7-10 сут (детям с массой более 50 кг)) – при РеА, обусловленном хламидийной инфекцией.

Прогноз

У большинства детей с РеА, ассоциированным с Yersinia и Campylobacter, наблюдается 1 эпизод моноартрита или олигоартрита.

Для РеА, обусловленного с другими микроорганизмами, характерно рецидивирующее течение олигоартрита или развитие полиартрита и энтезитов. У этих пациентов возможно выздоровление или трансформация в артрит, ассоциированный с энтезитом, или в спондилоартрит с поражением крестцовоподвздошных сочленений.

Прогноз у детей с РеА, вызванным с Chlamydia и Yersinia, лучше, чем при РеА, обусловленном с Shigella и

Salmonella.

Реактивный постстрептококковый артрит - возникает после перенесенной стрептококковой инфекции через относительно короткий латентный период меньше 2-3 недель (при ОРЛ - через 2-3 недели)

Длительный суставной синдром - 2-3 недели

Не вовлекается в процесс сердце

Недостаточно реагирует на противовоспалительную терапию

Отсутствует развитие деформаций суставов

Есть наклонность к рецидивам

Наибольшие трудности в дифференциальной диагностике с ревматическим полиартритом, ОРЛ.

Если формально удовлетворяет критериям Джонса (критерии ОРЛ) данный артрит следует рассматривать как ревматический.

Лечение: антибактериальная терапия на стрептококк + противовоспалительная терапия.

После ОРЛ вовлекается сердце, а при реактивном постстрептококковом артрите сердце не поражается.

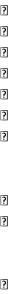

33.Диффузные болезни соединительной ткани (системная красная волчанка,

системная склеродермия, дерматомиозит) – эпидемиология, этиология и основные этапы патогенеза. Классификация. Основные клинические синдромы. Волчаночный криз. Диагностические критерии заболеваний. Лабораторные и инструментальные методы диагностики заболеваний. Иммунологические исследования при ДБСТ. Дифференциальный диагноз ДБСТ. Принципы лечения заболеваний. Иммуносупрессивная терапия заболеваний. Терапия биологическими агентами. Особенности динамического наблюдения. Осложнения. Исходы. Прогноз.

Дерматомиозит

- системное прогрессирующее заболевание с дебютом болезни до 16-летнего возраста, характеризующееся преимущественным поражением поперечно-полосатых мышц и гладкой мускулатуры с нарушением двигательной функции, а также кожи - в виде эритемы и отека.

Этиология

•Генетическая предрасположенность: случаи заболевания в семье, у монозиготных близнецов; конституциональный факторы - высокий уровень стигматизации, гипермобильный синдром

•Нарушение иммунной регуляции

Триггерная роль:

•Внешнесредовые факторы: сезонность - весна, лето; проживание в южных районах

•Инфекции: вирусы Коксаки В, обсуждается роль первичного вирусного поражения миофибрилл

Патогенез

1.Отложение в сосудистой стенке депозитов - МАС (мембран-атакующих комплексов) = АТ к АГ эндотелия + комплемент С5в-9

2.Некроз эндотелия

3.Потеря капилляров, ишемия, деструкция мышечных волокон

4.Воспалительно-некротический и дегенеративный процесс в мышцах

5.Системный васкулит

Ключевое звено - иммуноопорсдеованная васкулопатия - микроангиопатия

Классификация

1.Ювенильный дерматомиозит

2.Ювенильный полимиозит

3.Миозит в рамках перекрестных синдромов

4.Миозит мышц орбиты и глаз

5.Миозит, ассоциирующийся с опухолями

6.Фокальный, или нодулярный миозит

7.Пролиферативный миозит

8.Миозит «с включениями»

9.Амиопатический дерматомиозит (дерматомиозит без миозита)

10.Эозинофильный миозит

11.Гранулематозный миозит

Варианты течения:

Острое:

•Бурное начало (тяжелое состояние больного развивается в течение 3−6 недель)

•Высокая лихорадка

•Яркий дерматит

•Прогрессирующая мышечная слабость

•Нарушение глотания и дыхания

•Болевой и отечный синдромы

•Висцеральные проявления

Подострое:

•Полная клиническая картина проявляется в течение 3–6 месяцев (иногда в течение 1 года)

•Развитие симптомов – постепенное

•Субфебрильная температура тела

•Висцеральные поражения встречаются реже

•Характерно для большинства больных

Первично-хроническое:

•Постепенное начало и медленное прогрессирование симптомов на протяжении нескольких лет

•Дерматит

•Гиперпигментация

•Гиперкератоз

•Минимальная висцеральная патология

•Преобладают общие дистрофические изменения, атрофия и склероз мышц

•Отмечается склонность к развитию кальцинатов и контрактур

Клиника

Общие проявления:

▪Слабость

▪Снижение аппетита

▪Лихорадка до субфебрильных, фебрильных цифр

▪Выраженная дистрофия - вследствие тяжести болезни, дистрофии и склероза мышц, атрофии ПЖС

Мышечный синдром:

Кардинальный симптом - симметричная слабость, боль и плотный отек проксимальных групп мышц конечностей и мышц туловища. Чаще всего мышц плечевого и тазового пояса, сгибатели шеи, мышцы брюшного пресса

Жалобы: ребенок не может выполнить обычные ранее действия

▪Подняться по лестнице

▪Встать с постели, низкого стула, с пола

▪Сесть на пол из положения стоя

▪Плохо удерживает голову, когда ложится или встает

▪Не может самостоятельно одеться, причесать волосы

Вовлечение межреберных мышц и диафргамы - признаки ДН

Вовлечение глоточных мышц - дисфагия, дисфония:

▪Гнусавый тембр голоса

▪Поперхивание

▪Затруднение глотания

▪Выливание жидкой пищи через нос

Кожный синдром:

Классические симптомы - симптом Готтрона и гелиотропная сыпь

Симптом Готтрона - эритематозные кожные элементы, узелки и бляшки, возвышающиеся над поверхностью кожи разгибательных поверхностей суставов: межфаланговых, пястнофаланговых, локтевых, коленных, голеностопных

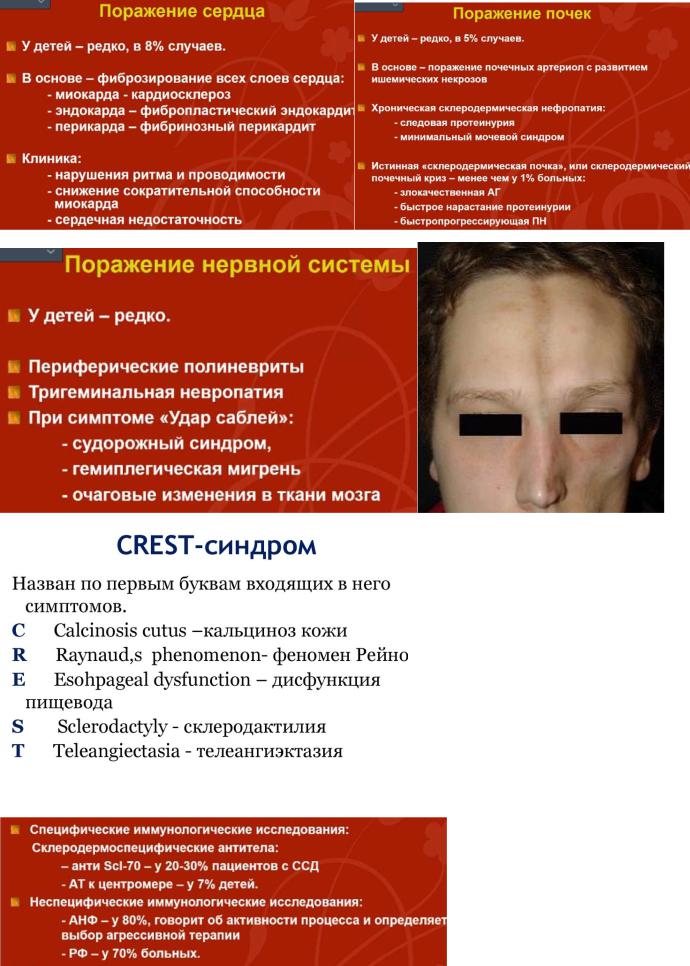

Гелиотропная сыпь (периорбитальная эритема, “симптом лиловых очков”) - лиловые или эритематозные периорбитальные кожные высыпания на верхних веках и пространстве между верхним веком и бровью

Эритема лица – локализуется на щеках, лбу, ушных раковинах, подбородке и т.д. Часто напоминает волчаночную «бабочку»; никогда не имеет четкой границы и не возвышается над поверхностью кожи. Возможно формирование пренекротических и некротических изменений (особенно часто – на ушных раковинах).

Эритематозная сыпь – располагается на груди, лице и шее (V-образная), в верхней части спины и верхних отделах рук (симптом «шали»), на животе, ягодицах, бедрах и голенях.

Синдром васкулита. Проявляется сетчатым и древовидным ливедо (последнее характерно для детей младшего возраста), ладонным капилляритом, гиперемией ногтевого ложа и локализуется в области плечевого и тазового пояса, в проксимальных отделах конечностей.

Кальциноз мягких тканей - отложение депозитов солей кальция в коже, ПЖС, мышцах, фасциях в виде узелков, опухолевидных образований, поверхностных бляшек. Сопутствует васкулиту. Утяжеляет прогноз в связи с инфицированием и развитием суставно-мышечных контрактур

+ поражение красной каймы губ (хейлит) в виде эритемы, гиперкератоза, десквамации; реже – слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, глоссит)

Суставной синдром:

▪артралгии,

▪ограничение подвижности в суставах,

▪утренняя скованность в мелких и крупных суставах.

Поражение внутренних органов:

ССС - поражение всех 3 оболочек, коронарных сосудов. Характерны:

▪миокардит,

▪тахикардия,

▪приглушенность сердечных тонов,

▪расширение границ сердца,

▪нарушение сердечного ритма,

▪перикардит с умеренным выпотом в перикарде.

Органы дыхания -

▪В связи с поражением дыхательной и глоточной мускулатуры - ДН, аспирационная пневмония

▪Поражения интерстиция - клиника фиброзирующего альвеолита, ИБЛ (одышка, непродуктивный кашель, аускультативно - крепитация)

ЖКТ - поражение гладкой мускулатуры в связи с васкулитом:

▪Дисфагия

▪Поперхивание

▪Попадание пищи в нос, трахею

▪Снижение или отсутствие глоточного рефлекса

▪Нарушение жевания

▪Развитие эзофагита, гастродуоденита, энтероколита

▪Незначительные или профузные кровотечения (перфорация язв)

Диагностика

1.ОАК: лейкоцитоз, анемия, повышение СОЭ

2.Коагулограмма: по типу гиперкоагуляции

3.Б/х анализ крови: повышение уровней КФК, ЛДГ, АСТ, АЛТ, альдолазы + определение общего белка, альбумина, билирубина, креатинина, мочевой кислоты, мочевины, ХС

4.Иммунологический анализ крови: Ig G, A, M; СРБ; РФ; комплемент; АСЛО; АНФ; АТ к двуспиральной ДНК; АЦЦП; АNCA; анти RO антитела; анти LA антитела; SLc70

Положительно - АНФ, Ig G, РФ

АЦЦП, антитела к двуспиральной ДНК, АNCA, анти RO антитела, анти LA антитела, SLc70 - отрицательные.

5.ОАМ - в пределах нормы

6.Молекулярно-генетические исследования крови на HLA-B27 - отрицательно

7.УЗИ внутренних органов

8.ЭКГ - тахикардия, замедление проводимости, экстрасистолы, ишемические изменения в сердечной мышце.

9.ЭхоКГ - расширение полостей сердца; утолщение стенок, и (или) папиллярных мышц; снижение сократительной и насосной функций миокарда;

10.Исследование функции внешнего дыхания - рестриктивные изменения в результате снижения силы дыхательных движений

11.ЭМГ - миогенный характер изменений в виде снижения амплитуды и укорочения продолжительности потенциалов действия мышечных волокон, спонтанной активности в виде фибрилляций.

12.УЗИ, КТ, МРТ мышц

13.ФГДС

14.Исследование биоптата мышц - изменения воспалительного и дегенеративного характера

Лечение

1. Немедикаментозное лечение

Ограничение двигательного режима, исключить психоэмоциональные нагрузки, пребывание на солнце

Диета - белковая диета, ограничить углеводы и жиры, повышенное содержание кальция и витД

2. Медикаментозное лечение

ГКС - преднизолон 0,5-2 мг/кг/сут на 6-8 нед с последующим снижением дозы (длительность приема 4-5 лет), пульс-терапия метилпреднизолоном 10-15 мг/кг

+

В сочетании

Цитотоксические средства - метотрексат/ азатиоприн/ циклофосфамид/ циклоспорин

Низкомолекулярные гепарины

Антикоагулянт непрямого действия – варфарин

Антиагреганты: ацетилсалициловая кислота или дипиридамол

3. Хирургическое лечение

Эндопротезирование тазобедренных суставов проводится детям с 3-4 стадией вторичного коксартроза

Хирургичексое лечение показано при выраженных контрактурах суставов со значительной функциональной недостаточностью, инфицировании кальцинатов.

Системная красная волчанка

Системная красная волчанка – системное аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, в основе которого лежит генетически обусловленное нарушение иммунной регуляции, определяющее образование органонеспецифических антител к антигенам ядер клеток и иммунных комплексов с развитием иммунного воспаления в тканях многих органов.

Эпидемиология

•наиболее часто встречающаяся патология из группы системных заболеваний соединительной ткани;

•поражает преимущественно девушек и молодых женщин.

•СКВ редко начинается у детей в дошкольном возрасте;

•подъем заболеваемости отмечается с возраста 8–9 лет, а пик ее приходится на 14–25 лет.

•Среди больных в возрасте до 15 лет соотношение девочек и мальчиков составляет в среднем

4,5:1.

•Распространенность СКВ у детей от 1 года до 9 лет колеблется в пределах 1,0–6,2, а в 10−19 лет

– от 4,4 до 31,1 случая на 100 тыс. детского населения.

•Заболеваемость составляет в среднем 0,4–0,9 случая на 100 тыс. детского населения в год.

Этиология - неизвестна

Генетическая предрасположенность

ассоциация между носительством определенных антигенов гистосовместимости - HLA и СКВ. При СКВ чаще, чем в контроле, встречались антигены HLA All, В7, В35, а также DR2 и DR3

СКВ связана с генетически обусловленным дефицитом отдельных компонентов комплемента (C1q, C2, С4), а также ассоциируется с полиморфизмом генов цитокинов (в частности, ФНО-α), генов FcγRIIА- и FcγRIIIAрецепторов, связывающих подклассы IgG и др.

Гормональные факторы

У девочек-подростков начало заболевания связано с наступлением менархе, активность заболевания повышается во время беременности и после родов. Это связывают с различным воздействием половых гормонов на иммунный ответ (эстрогены способствуют повышению синтеза антител, а андрогены снижают образование антител и подавляют клеточные реакции). У женщин репродуктивного возраста с СКВ наблюдаются пониженные уровни тестостерона, прогестерона и высокий – эстрогенов

Факторы внешней среды

УФО способно изменять антигенные свойства ДНК клеток кожи, индуцируя развитие аутоиммунных реакций у предрасположенных индивидуумов, а также усиливает высвобождение интерлейкинов (ИЛ) 1, 3, 6 и ФНО-α, способствуя развитию локального воспаления.

Патогенез

В результате внешнего воздействия (+генетические фактор) происходит повреждение ДНК клетки, которое приводит к апоптозу. В результате образуются апоптотические тельца и всё, что было внутри клетки, выходит наружу. (например, части ядра: ДНК, гистоны и другие протеины).

Восприимчивые гены влияют на иммунную систему, в результате чего иммунные клетки начинают воспринимать части разрушенных клеток, как ядерные антигены, так как они образовались из ядра. Начинается атака иммунных клеток.

+ из-за восприимчивых генов иммунные клетки не могут избавится от всех апоптотических телец и в результате вокруг остаётся множество нуклеарных антигенов.

В-лимфоциты начинают продукцию антител против этих антигенов. Эти антитела будут называться антинуклеарными антителами (АНА), и именно они обнаруживаются почти во всех случаях СКВ.

Антинуклеарные антитела соединяются с ядерными антигенами, формируя комплексы антигенантитело. Комплексы циркулируют в крови и затем откладываются на поверхности в сосудистой стенки всех органов и тканей, например, в почках, коже, суставах или сердце.

Под влиянием иммунных комплексов происходит освобождение лизосомальных ферментов, которые повреждают различные органы и ткани. В поврежденных органах развивается иммунное воспаление, ведущее к деструкции соединительной ткани. Продукты этой деструкции являются новыми антигенами, к которым образуются новые антитела. Весь этот процесс вновь повторяется в виде замкнутого круга, обеспечивая хронический характер заболевания

Классификация

Активность

Высокая активность (III степень):

−высокая лихорадка;

−выраженные изменения со стороны внутренних органов (нефрит с нефротическим синдромом (НС), эндомиокардит, экссудативный перикардит и/или плеврит), тяжелое поражение ЦНС, кожи (дерматит), опорно-двигательного аппарата (острый полиартрит и/или полимиозит);

−СОЭ более 45 мм/ч;

−АНФ и АТ к ДНК в высоком титре;

−значительное снижение общей гемолитической активности комплемента и его компонентов С3, С4). «Волчаночный криз»:

– функциональная недостаточность какого-либо органа на фоне чрезмерно высокой активности патологического процесса.

Умеренная активность (II степень)

лихорадка обычно субфебрильная; полиартралгии или полиартрит; дерматит;

умеренная реакция со стороны серозных оболочек; нефрит без нефротического синдрома и нарушения почечных функций; СОЭ повышена в пределах 25-45 мм/час; АНФ, АТ к ДНК, ЦИК в умеренном титре.

Низкая активность (I степень):

общее состояние больных обычно не нарушено; лабораторные показатели изменены мало;

признаки поражения внутренних органов определяются только при комплексном инструментальном обследовании;

признаки поражения внутренних органов определяются только при комплексном инструментальном обследовании;

отмечаются неяркие проявления кожного и суставного синдромов.

Ремиссия:

− отсутствие у больного клинических и лабораторных признаков активности процесса

Оценка активности СКВ

Оценка врачом активности болезни по визуальной аналоговой шкале.

Индексы активности:

• SLEDAI (The Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index);

•SLAM (The Systemic Lupus Activity Measure);

•BILAG (The British Isles Lupus assessment Group Index);

•ECLAM (The European Consensus Lupus Activity Measured) (табл.1).

В педиатрической ревматологии чаще используются шкалы SLEDAI и BILAG.

Оценка повреждения внутренних органов и систем

Индекс органного повреждения (SLICC/ACR Damage Indeх).

Клиническая картина

Общие проявления Лихорадка (обычно неправильного типа), нарастающая слабость, недомогание, снижение аппетита, потеря массы тела, усиленное выпадение волос.

Поражение кожи и ее придатков

у 80–95% детей.

Волчаночная «бабочка» - симметричные эритематозные высыпания на коже лица. Располагается на скуловой области и переносице. Может распространяться на кожу лба, подбородка, свободного края ушной раковины и ее мочки.

Эритематозные высыпания также могут отмечаться на открытых участках кожи: в области верхней трети груди и спины (область декольте), над локтевыми, коленными суставами и др.

Дискоидные очаги – эритематозные высыпания с гиперемированными краями и депигментацией в центре, инфильтрацией, фолликулярным гиперкератозом и последующей рубцовой атрофией. Локализуются преимущественно на коже волосистой части головы, лица, шеи; наблюдаются обычно при хроническом течении СКВ.

Фотосенсибилизация – эритематозные высыпания на коже появляются в весенне-летний период. яркость увеличивается после пребывания на солнце или лечения УФ-облучением.

Капиллярит – отечная эритема с телеангиэктазиями и атрофией на подушечках пальцев, ладонях и подошвенной поверхности стоп. у большинства детей в остром периоде заболевания.

Геморрагические высыпания – петехиальные или пурпурозные элементы, симметрично на коже дистальных отделов конечностей.

Сетчатое ливедо – синевато-фиолетовые пятна, образующие сетку. Локализуются на коже нижних, реже – верхних конечностей и туловища.

Синдром Рейно – периодически развивающаяся ишемия пальцев, обусловленная вазоспазмом и структурными поражениями сосудов. У детей реже, чем у взрослых.

Алопеция. Истончение и повышенное выпадение волос приводит к гнездному или диффузному облысению. По краю ростовой зоны надо лбом у больных нередко располагаются «столбики», образовавшиеся из обломанных волос. Возможно выпадение бровей и ресниц.

Неспецифические кожные высыпания при высокой активности СКВ; – от пятнисто-папулезных до буллезных. Располагаются симметрично, причем на разных участках кожи одновременно могут наблюдаться различные элементы.

В активном периоде заболевания наблюдаются ксеродермия, деформация и ломкость ногтей.

Поражение слизистых оболочек

более чем у 30% детей в активном периоде болезни.

Волчаночная энантема – эритематозно-отечные пятна с четкими границами и иногда с эрозивным центром. Пятна располагаются в области твердого нѐба. По периферии пятен нередко образуются телеангиэктазии.

Афтозный стоматит – безболезненные эрозивные или (реже) более глубокие язвенные очаги с кератотическим ободком и интенсивной эритемой. Располагаются преимущественно на внутренней поверхности щек и деснах.

Хейлит – поражение красной каймы губ – проявляется подчеркнутостью ободка по краю губы, отечностью, гиперемией. Чаще поражается нижняя губа. Формируются трещинки, эрозии или язвочки, покрытые серозными или серозно-кровянистыми корочками с последующим развитием рубцовой атрофии.

Поражение суставов

У 90% артралгии в крупных и мелких суставах конечностей, артрит.

Для острого артрита типично множественное и чаще симметричное поражение суставов. Наиболее часто поражаются проксимальные межфаланговые суставы кистей, коленные, голеностопные и локтевые суставы. Характерны выраженные периартикулярные реакции, болевые контрактуры. Симптомы быстро исчезают после начала лечения ГК.

Подострый артрит характеризуется длительным, волнообразным и нередко прогрессирующим течением. Пораженные суставы болезенны, экссудативные изменения в них умеренные; ограничение функции – преходящее, утренняя скованность – непродолжительная.

При хроническом артрите формируется веретенообразная деформация проксимальных межфаланговых суставов пальцев кистей. При рентгенологическом исследовании диагностируют остеопороз.

Поражение костей

У 10−15% асептический некроз (костно-хрящевая секвестрация с вторичным остеосклерозом) эпифиза головки бедренной кости. Другие кости поражаются редко. Клинически: стойкой болью и нарушением функции сустава. У детей реже, чем у взрослых.

Поражение мышц Наблюдается у 30−40% детей в активном периоде СКВ. Чаще поражаются проксимальные мышцы конечностей: развиваются миалгии с вовлечением симметрично расположенных мышц и полимиозит, характеризующийся болями в мышцах, болезненностью их при пальпации, умеренным повышением активности ферментов мышечного распада (КФК, альдолазы).

Поражение серозных оболочек

Плеврит – симметричный, чаще сухой. При высокой активности заболевания может носить экссудативный характер. Протекает бессимптомно, но может проявляться сухим кашлем, болями в грудной клетке. При аускультации шум трения плевры.

Перикардит. В большинстве случаев протекает без яркой клинической манифестации и обнаруживается при ЭхоКГ (утолщение и сепарация листков эпи- и перикарда). При высокой активности заболевания сопровождается скоплением экссудата; в отдельных случаях при появлении массивного выпота может возникнуть угроза тампонады сердца.

Асептический перитонит: клиника острого живота. ограниченное поражение брюшины (перигепатит, периспленит). боли в подреберье.

Поражение респираторного тракта

у 10−30%.

Острый волчаночный пневмонит при высокой активности заболевания. Кашель, одышка, акроцианоз, ослабление дыхания, хрипы в легких. При рентгенографии: симметрично расположенные инфильтративные тени в легких, дисковидные ателектазы, плевродиафрагмальные спайки.

Хроническое интерстициальное поражение легких признаки медленно прогрессирующей дыхательной недостаточности. При рентгенографии: усиление и деформация интерстициального рисунка.

Легочные (альвеолярные) геморрагии: острый респираторный дистресс-синдром; выраженная гипоксемия. У детей очень редко. Могут привести к летальному исходу.

Легочная гипертензия формируется в рамках антифосфолипидного синдрома (АФС), у детей наблюдается редко.

Тромбоз сосудов и инфаркт легких наблюдаются у детей крайне редко.

Поражение сердца

у 52–89% заболевших.

Наиболее часто поражаются оболочки сердца и миокард, реже – коронарные сосуды. Перикардит (см. выше).

Миокардит: расширение границ сердца, изменениее звучности тонов, снижение сократительной способности миокарда, нарушение сердечного ритма и проводимости, появление признаков сердечной недостаточности. Клинические проявления чаще скудные и обнаруживаются только при комплексном инструментальном исследовании.

Эндокардит в последние годы наблюдается реже. Выявляют вальвулит митрального, реже – аортального или трехстворчатого клапанов, или его исходы в виде уплотнения створок. Формирование пороков сердца не характерно и встречается крайне редко.

Атипичный бородавчатый эндокардит Либмана-Сакса – специфичный признак СКВ. Характеризуется образованием бородавчатых наложений диаметром 1−4 мм в участках мелких изъязвлений эндокарда. Возможны появление мелких перфораций створок клапанов и разрыв хорд: при ЭхоКГ в этих случаях выявляют вегетации на клапанах. Наблюдается нечасто.

Коронарит у детей наблюдается редко. Протекает бессимптомно, диагностируется на основании инструментального обследования. В редких случаях развиваются аневризмы коронарных артерий.

Поражение почек

Нефрит при СКВ клинически диагностируют у 70–75 % детей. У большинства больных он развивается в течение первых 2 лет с момента начала заболевания, а примерно у 1/3 – уже в его дебюте.

Классификация поражения почек при СКВ (ВОЗ)

Тип |

Описание |

|

|

Клинико-лабораторные |

|

|

|

|

проявления |

I тип |

Отсутствие изменений |

по данным световой, |

Отсутствуют |

|

|

иммунофлюоресцентной |

и |

электронной |

|

|

микроскопии |

|

|

|

II тип А |

Мезангиальный |

гломерулонефрит |

(ГН) |

с |

Отсутствуют |

|

|

||||

|

минимальными |

изменениями |

|

(отсутствие |

|

|

|

||||

|

светооптических изменений в биоптате при наличии |

|

|

|

|||||||

|

отложений иммунных комплексов в мезангиуме по |

|

|

|

|||||||

|

данным |

иммунофлюоресцентной |

и |

электронной |

|

|

|

||||

|

микроскопии) |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

II тип В |

Мезангиальный |

ГН |

(различная |

степень |

Протеинурия |

<1 |

г/сут |

||||

|

мезангиальной |

гиперклеточности |

с |

наличием |

Эритроциты 5-15 в п/зр |

|

|||||

|

иммунных депозитов в мезангии) |

|

|

|

|

|

|

||||

III тип |

Очаговый |

пролиферативный ГН |

(активное |

или |

Протеинурия |

<2 |

г/сут |

||||

|

хроническое, сегментарное или тотальное, эндоили |

Эритроциты 5-15 в п/зр |

|

||||||||

|

экстракапиллярное повреждение |

с вовлечением |

|

|

|

||||||

|

менее 50% клубочков) |

|

|

|

|

|

|

|

|||

IV тип |

Диффузный пролиферативный ГН (те же изменения, |

Протеинурия |

>2 |

г/сут |

|||||||

|

что в классе III с вовлечением более 50% клубочков) |

Эритроциты >20 в п/зр АГ |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Почечная недостаточность |

|

|

V |

Мембранозный |

ГН |

(равномерное |

утолщение |

Протеинурия > 3,5 г/сут |

|

|||||

|

базальной |

мембраны |

клубочков |

вследствие |

|

|

|

||||

|

субэпительального и внутримембранного отложения |

|

|

|

|||||||

|

иммунных комплексов) |

|

|

|

|

|

|

|

|||

VI |

Хронический |

гломерулосклероз |

(диффузный |

и |

АГ Почечная недостаточность |

||||||

|

сегментарный |

гломерулосклероз, |

атрофия |

|

|

|

|||||

|

канальцев, |

|

интерстициальный |

фиброз, |

|

|

|

||||

|

артериолосклерроз) |

|

|

|

|

|

|

|

|||

Поражение желудочно-кишечного тракта

Наблюдают у 30–40% детей с СКВ. Клинически отмечаются снижение аппетита, тошнота, боли в животе, иногда диарея. При эндоскопическом исследовании выявляют эзофагит, гастрит и (или) дуоденит; у части больных – эрозии и язвы.

Поражение кишечника проявляется геморрагиями, инфарктами и некрозами последующей перфорацией и развитием кишечного кровотечения или фибринозногнойного перитонита. Встречается редко, существенно ухудшает прогноз, определяет развитие волчаночного абдоминального криза.

Поражение печени характеризуется гепатомегалией, гепатитом. При сочетании СКВ и АФС развиваются инфаркты печени, тромбоз печеночных вен (синдром Бадда–Киари.

Поражение поджелудочной железы (панкреатит) может быть следствием патологического процесса в рамках СКВ или воздействия больших доз ГК.

Поражение нервной системы

Диагностируется у 30–50% детей.

Психические нарушения – острый психоз с появлением продуктивной симптоматики в виде зрительных и слуховых галлюцинаций; шизофреноподобные расстройства; аффективные синдромы (маниакальный и депрессивный); двигательное беспокойство; нарушения сна и др.

Органический мозговой синдром – прогрессирующее ухудшение когнитивных функций (памяти, внимания, мышления), заметное снижение интеллекта, ухудшение успеваемости в школе; утрата

определенных навыков; эмоционально-личностные расстройства (эмоциональная лабильность, апатия, депрессия, иногда эйфория и др.).

Головная боль может носить мигренеподобный характер и быть единственным проявлением СКВ.

Судорожный синдром – генерализованные эпилептиформные припадки.

Хорея односторонняя или генерализованная.

Транзиторные нарушения мозгового кровообращения характеризуются общемозговой, очаговой или смешанной симптоматикой, сохраняющейся не более 24 ч

Ишемический инсульт наблюдается у детей значительно реже, чем у взрослых, и обычно при сочетании СКВ с АФС.

Внутримозговые кровоизлияния.

Поражение спинного мозга (поперечный миелит) проявляется нижним парапарезом, нарушением чувствительности в нижней половине туловища, тазовыми расстройствами, выраженной болью в спине.

Поражение черепно-мозговых нервов – глазодвигательных,тройничного, лицевого или зрительного. Поражение периферической нервной системы протекает по типу симметричной дистальной, преимущественно сенсорной, полинейропатии, редко – множественной мононейропатии.

В отдельных случаях развивается синдром Гийена−Барре (остраявоспалительная полирадикулонейропатия).

Поражение органа зрения

Встречается достаточно редко – у 3–5% заболевших. Клинически может проявляться в виде эписклерита, иридоциклита, неврита зрительного нерва, ретиноваскулита (окклюзия сосудов, субретинальный и ретинальный отек, геморрагии), пролиферативной ретинопатии и нарушения зрения.

Антифосфолипидный синдром. У детей с СКВ при развитии АФС наиболее часто (44%) наблюдается тромбоз мелких сосудов. Венозные тромбозы развиваются у 28% пациентов, артериальные – у 25%, смешанные – у 3%. Характерен рецидивирующий тромбоз сосудов любого калибра и локализации. Это определяет широту спектра его клинических проявлений.

Диагностика

Лабораторная

Клинический анализ крови: увеличение СОЭ, лейкопения с лимфопенией, тромбоцитопения, гемолитическая анемия с положительной реакцией Кумбса

Биохимические и иммунологические исследования крови:

Антинуклеарный фактор (АНФ) выявляется у 95% больных; мб положительным у больных с др ревматическими и неревматическими заболеваниями.

Антитела к двуспиральной ДНК выявляются у 40–70% больных.

Антитела к гистонам более характерны для лекарственного-волчаночноподобного синдрома; при СКВ – ассоциированы с развитием артрита.

Антитела к Sm-антигену выявляются у 20−50% больных; высокоспецифичны для СКВ.

Антитела к РНК-полимеразе (Ro-антигену) и протеину, входящему в состав РНК (Laантигену),

менее специфичны для СКВ; ассоциированы с лимфопенией, тромбоцитопенией, фотодерматитом и легочным фиброзом. обнаруживают у 60−80% больных с синдромом Шегрена; характерны для больных подострой кожной и лекарственной волчанкой.

Антифосфолипидные антитела (АТ к кардиолипину, АТ к β2-гликопротеину I, волчаночный антикоагулянт) у 50–60%, как и ложноположительная реакция Вассермана, являются серологическими маркерами вторичного АФС.

Ревматоидный фактор нередко выявляют у детей с СКВ с выраженным суставным синдромом.

Снижение общей гемолитической активности комплемента (CH50) и его компонентов (С3, С4)

обычно коррелирует с активностью волчаночного нефрита, в отдельных случаях может быть следствием генетически детерминированного дефицита.

Клинический анализ мочи: протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, цилиндрурия

Инструментальная

ЭКГ: признаки ишемии миокарда.

ЭхоКГ: УЗ-признаки перикардита, миокардита, эндокардита, вальвулита.

УЗИ органов брюшной полости, почек: гепатомегалия, спленомегалия, увеличение поджелудочной железы, увеличение почек, изменение эхогенности паренхиматозных органов, нарушение кровотока, жидкость в брюшной полости.

КТ органов грудной клетки: пневмонит, плеврит, инфаркт легкого.

КТ и МРТ брюшной полости: инфаркты паренхиматозных органов, окклюзия сосудов, гепатомегалия, спленомегалия, увеличение поджелудочной железы, увеличение почек, изменение структуры паренхиматозных органов, жидкость в брюшной полости.

КТ и МРТ головного мозга: кровоизлияния, инсульт.

Двухэнергетическая рентгеновская остеоденситометрия: снижение минеральной плотности костной ткани.

Эзофагогастродуоденоскопия: гастрит, эзофагит, дуоденит; у пациентов, получающих терапию ГК, могут выявляться эрозии и язвы верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Колоноскопия: неспецифическое воспаление кишечника.

Электромиография (по показаниям): миозит.

Лечение

Немедикаментозное лечение

Режим

•В периоды обострения ограничивать двигательный режим.

•сохранять прямую осанку при ходьбе и сидении, спать на жестком матрасе и тонкой подушке.

•Исключить психоэмоциональные нагрузки, пребывание на солнце.

Диета

•У больных с синдромом Кушинга ограничение потребления углеводов и жиров, предпочтительна белковая диета.

•Употребление пищи с повышенным содержанием кальция и витамина D для профилактики остеопороза.

Лечебная физкультура (ЛФК)

Лечебная физкультура, массаж в периоды низкой активности и ремиссии заболевания.

Хирургическое лечение

Показания:

•Протезирование суставов в случае развития асептического некроза кости.

•Трансплантация почек при отсутствии восстановления функции почек через 2 года от начала гемодиализа при нефропатии

Медикаментозное лечение

Глюкокортикоиды (А)

•при высокой и кризовой активности доза преднизолона внутрь 1 (1,5) мг/кг/сут (не более 70-80 мг/сут); длительность приема макс дозы 8-10 недель, затем дозу постепенно медленно снижают до поддерживающей (0,2-0,3 мг/мг массы тела в сутки), длительность приема несколько лет.

•при умеренной активности 0,7—1,0 мг/кг/сут, длительность приема – 6-8 недель с постепенным снижением дозы до поддерживающей (0,2-0,3 мг/кг массы тела 22 в сутки; длительность приема – несколько лет;

•при низкой активности 0,3—0,5 мг/кг/сут, длительность приема – 4-6 недель, затем дозы снижается до поддерживающей 0,2-0,3 мг/кг массы тела в сутки

Пульс-терапия ГК Внутривенное введение сверхвысоких доз метилпреднизолона в дозе 10—30 мг/кг/сут (не более 1000 мг/сут) в течение 3-5 последовательных дней в зависимости от тяжести состояния больного.

Цитостатические иммунодепрессанты назначаются больным СКВ при прогрессирующем течении, высокой активности, сопровождающимися поражением жизненно-важных органов и систем.

Циклофосфамид, циклоспорин, азатиоприн, Препараты микофеноловой кислоты, Метотрексат

Аминохинолиновые препараты (гидроксихлорохин и хлорохин)

в комбинации с ГК для лечения кожно-суставного варианта СКВ при низкой активности, поддержания ремиссии и предупреждения рецидивов при снижении доз ГК или отмене циклоспорина, а также в сочетании с антиагрегантами для профилактики тромботических осложнений у пациентов с СКВ.

Иммуноглобулин человеческий нормальный

Биологические агенты (антитела к CD20 В-лимфоцитов – ритуксимаб)

При СКВ высокой активности с поражением почек, ЦНС, легочным васкулитом, тромбоцитопенией, резистентной к стандартной комбинированной терапии, применяются генно-инженерные биологические препараты: химерные моноклональные антитела к CD20+ В-лимфоцитам – ритуксимаб

Препараты, оказывающие влияние на микроциркуляцию

Пентоксифиллин – ингибитор ксантиновой фосфодиетеразы. Показания: системная красная волчанка с проявлениями васкулита, поражением почек, ЦНС

Дипиридамол – влияет на агрегацию тромбоцитов, путем повышения поступления в клетку аденозида, что сопровождается повышением выработки стенкой сосудов эйкозаноидов, включая простациклин.

Препараты простагландинов – аналоги естественного простагландина Е1, обладает выраженным сосудорасширяющим (на уровне артериол, прекапиллярных сфинктеров, мышечных артерий), антиагрегантным и ангоипротекторным действием. Улучшают микроциркуляцию и периферическое кровообращение, способствует открытию коллатеральных сосудов; улучшают реологические свойства крови, способствуя повышению эластичности эритроцитов и уменьшая агрегацию тромбоцитов. Показания: катастрофический антифосфолипидный синдром.

Актовегин –гемодериват, положительно влияет на транспорт и утилизацию глюкозы, приводит к стабилизации клеточных мембран при ишемии, обладает антигипоксическим действием. Показания: метаболические и сосудистые нарушения головного мозга при СКВ; трофические нарушения

Низкомолекулярные гепарины. Показания: катастрофический антифосфолипидный синдром

Антикоагулянты непрямого действия

Ведение всех пациентов с системной красной волчанкой

•Всем детям оформление статуса «ребенок-инвалид».

•Обучение на дому показано:

•— детям с СКВ, получающим ГИБП.

•Во время посещения школы не показаны занятия физкультурой в общей группе.

•Занятия ЛФК в стадии ремиссии болезни со специалистом, знакомым с особенностями патологии.

•Противопоказаны:

•— вакцинация;

•— введение гаммаглобулина;

•— инсоляция (пребывание на солнце);

•— смена климата;

•— переохлаждение (в том числе купание в водоемах);

•— физические и психические травмы;

•— контакты с домашними животными;

•— лечение иммуномодуляторами в случае развития острой респираторной инфекции.

Исходы и прогноз

Течение болезни обычно волнообразное, с чередованием периодов обострений и ремиссий. В целом СКВ у детей отличается более острым началом и течением, более ранней и бурной генерализацией и менее благоприятным исходом, чем у взрослых.

При раннем установлении диагноза и длительном лечении 5-летняя выживаемость больных СКВ составляет 95−100%, 10-летняя – более 80%.

Прогностически неблагоприятные факторы: мужской пол; начало заболевания в возрасте до 20 лет; нефрит в дебюте заболевания; диффузный пролиферативный нефрит (IV класс); атрофия канальцев в биоптатах; снижение клиренса креатинина; выявление фибриноидного некроза; интерстициальный фиброз; артериальная гипертензия; высокие титры АТ к ДНК и низкая концентрация С3; наличие

волчаночного антикоагулянта, криоглобулинемии; присоединение инфекции; поражение ЦНС; значительное повышение индекса SLICC/ACR Damage Index с 1-го по 3-й годы болезни; тромбоз.

Осложнения

Мочевыделительная система: артериальная гипертензия, почечная недостаточность.

Сердечно-сосудистая система: атеросклероз, кардиомиопатия.

Иммунная система: частые инфекционные заболевания, функциональная аспления, злокачественные новообразования.

Скелетно-мышечная система: остеопороз, компрессионные переломы. Орган зрения: катаракта, глаукома, слепота.

Эндокринная система: диабет, задержка роста, полового развития, ожирение, невынашивание беременности.

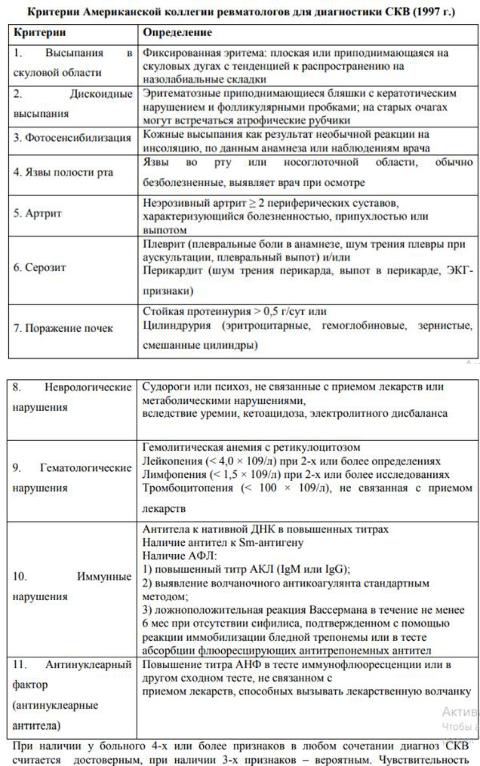

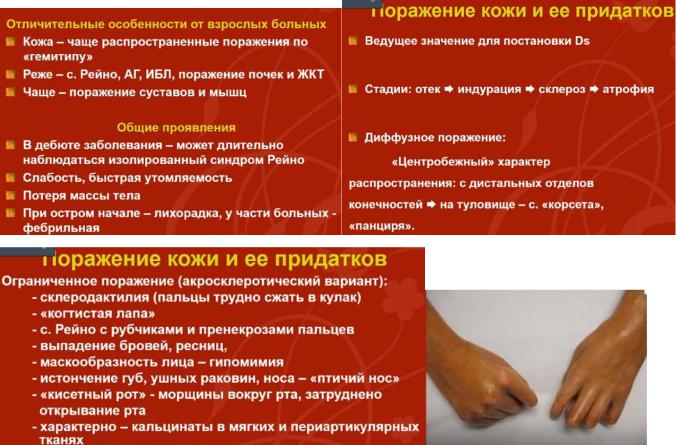

Системная склеродермия

Ювенильная склеродермия – хроническое воспалительное заболевание соединительной ткани с развитием характерного локального или генерализованного фиброза кожи, подлежащих тканей и внутренних органов

= хроническое аутосомное заболевание с дебютом болезни до 16 летнего возраста, которое проявляется характерным:

-фиброзно-склеротическим |

поражением |

кожи, |

опорно-двигательного |

аппарата |

||

-с |

возможностью |

вовлечением |

в |

процесс |

внутренних |

органов |

-синдромом Рейно, в основе которого лежит генерализованное поражение соединительной ткани с преобладанием облитерирующего эндакардита

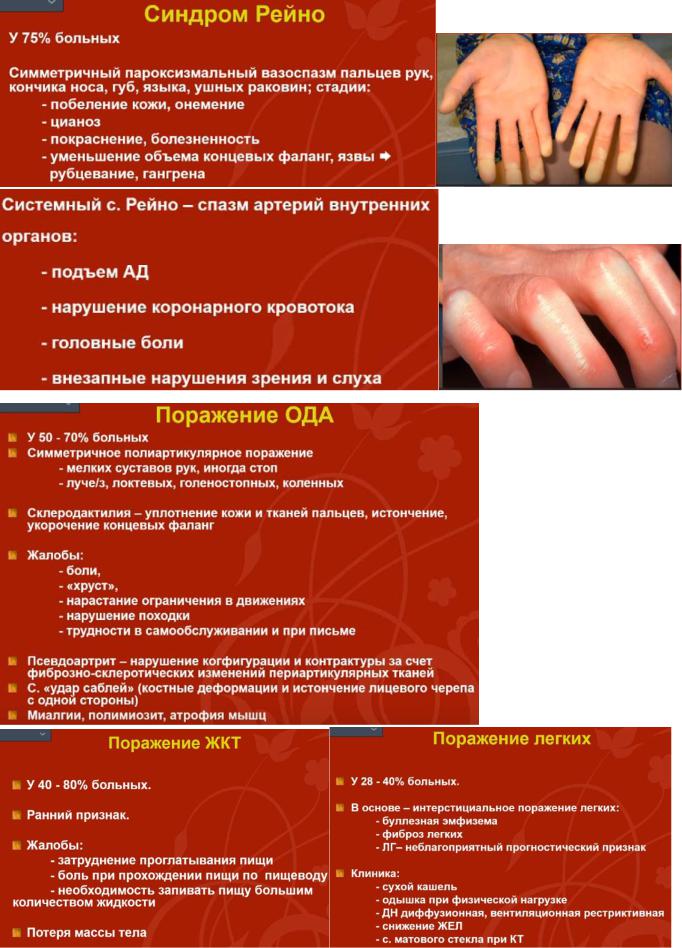

Системная склеродермия – фиброзно-склеротическое поражение кожи, опорно-двигательного аппарата, многих внутренних органов, вазоспастические реакции по типу синдрома Рейно

Этиология системной склеродермия:

Не известна но:

•Генетическая предрасположенность: отягощенная наследственность по ревматическим и иммунным болезням; случаи заболевания в семье, у монозиготных близнецов

•Нарушение иммунной регуляции, патологическое фиброобразование

•Тригерная роль:

▪Внешнесредовые факторы

i.Стресс

ii.Лекарства

iii.Химические бытовые средства

iv.Продукты питания

v.Инсоляция

vi.Переохлождение

▪Инфекция

i.Вирусные инфекции

ii.ОРИ

iii.Вакцинация

Эпидемиология

Заболевание встречается редко. Первичная заболеваемость СС у детей составляет 0,27 на 1 млн. детского населения в год. Среди больных СС доля детей в возрасте до 10 лет составляет < 2%, а среди всех заболевших в возрасте от 10 до 20 лет – 1,2-9%. Средний возраст начала заболевания составляет 8,1 года, пик заболеваемости приходится на период от 10 до 16 лет. Среди заболевших преобладают девочки (4:1); расовых различий не установлено.

Патогенез

В основе заболевания лежит чрезмерная продукция белка, называемого коллагеном, определенными клетками. Избыток коллагена накапливается в коже и внутренних органах, приводя к утолщению и уплотнению кожи и нарушениям функций пораженных органов. Также наблюдается повреждение малых кровеносных сосудов и активация иммунной системы. Все это в совокупности постепенно приводит к склерозированию пораженных тканей.

Уже на ранних этапах болезни наблюдается генерализованная васкулопатия, прогрессирование которой приводит к фиброзной гиперплазии интимы, фиброзу адвентиции, резкому сужению и (или) облитерации сосудов и последующей ишемии. Повреждение эндотелия микрососудов ассоциируется с аутоиммунными и воспалительными реакциями. Прямое и косвенное следствие этих процессов – активация фибробластов – ключевое событие в развитии фиброза. Активированные фибробласты в поврежденных тканях

трансформируются в миофибробласты, которые начинают синтезировать белки экстрацеллюлярного матрикса в избыточном количестве, что завершается фиброзом тканей и органов.

(поражение мелких сосудов: облитерация мелких артерий, артериол, капилляров, нарушение микроциркуляции, нарушение строения и функции пораженной ткани)

((аутоиммунные сдвиги – образование аутоантител к коллагену, ядрам клеток, эдотелию сосудов, мышцам))

Таким образом, стадийное течение патологического процесса закономерно приводит к развитию необратимых распространенных склеротических изменений, определяющих высокую инвалидизацию больных и неблагоприятный прогноз болезни.

Классификация:

Системная склеродермия классифицируется как:

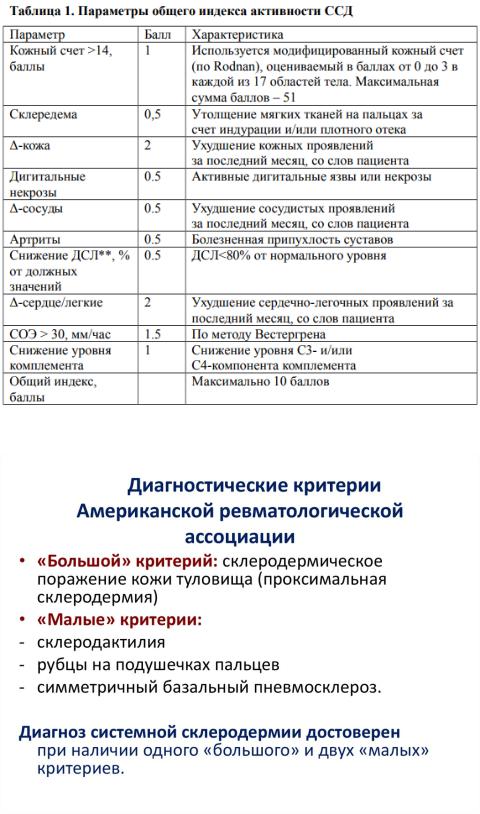

•Очаговая системная склеродермия (CREST-синдром)

•Генерализованная системная склеродермия (с диффузным поражением кожи)

•Системная склеродермия без поражения кожи

При очаговой системной склеродермии (CRESTсиндром—кальциноз кожи, Феномен Рейно, пищеводная дискинезия, склеродактилия, телеангиэктазии) у пациентов развивается натяжение кожи на лице и дистальнее локтей и коленей, а также может наблюдаться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Этот тип характеризуется медленной прогрессией и часто осложняется легочной гипертензией.

При генерализованной системной склеродермии с диффузным поражением кожи у

пациентов наблюдается феномен Рейно и осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Этот вид обычно быстро развивается. Основными осложнениями являются интерстициальное заболевание легких и склеродермический почечный криз.

При системной склеродермии без поражения кожи пациенты имеют антитела, связанные с системной склеродермией и висцеральные проявления заболевания, но натяжение кожи отсутствует.

Клиническая картина

Диагностика

1. Клинический анализ крови

для ЮССД возможно развитие анемии хронического заболевания, гемолитическая анемия – редко; лейкоцитоз не характерен, но может свидетельствовать о выраженной васкулопатии и поражении мышц; эозинофилия развивается у 15% пациентов. СОЭ может быть в пределах нормы, незначительно или существенно повышена в зависимости от активности болезни.

2. Биохимический анализ крови

Гипопротеинемя, гипоальбуминемия, гиперхолестеринемия свидетельствуют о развитии нефротического синдрома; повышение общего билирубина в основном за счет непрямой фракции – о развитии гемолиза; повышение КФК в 2 раза и более – о развитии воспалительной миопатии; незначительное повышение КФК – о развитии невоспалительной фиброзной миопатии, кретинина, мочевины, мочевой кислоты, калия – почечной недостаточности.

3. Иммунологические тесты

определяются концентрации иммуноглобулинов (Ig) G, A, M, С-реактивного белка (СРБ), ревматоидный фактор (РФ), комплемент (СО), антистрептолизин О (АСЛО), антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к двуспиральной ДНК, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), антитела к Sm антигену, анти RO антитела, анти LA антитела, антитела к гистонам, антинейтрофильные антитела (АНЦА), анти-SLc70, антитела к рибонуклеопротеину (РНП), антитела

кРНК полимеразе I или III, антитела к кардиолипинам, к β2 гликопротеинам.

4.Определение клубочковой фильтрации почек

5.Рекомендуется проведение клинического анализа мочи, микроскопического исследования осадка мочи; суточной экскреции эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров, белка всем пациентам с подозрением на ЮССД

При поражении почек при ЮССД выявляется: протеинурия, гематурия, цилиндрурия.

6. Рекомендуется проведение копрологического исследования

Наличие большого количества жира свидетельствует о поражении тонкого кишечника и наличии синдрома мальабсорбции

7.проведение видеокапилляроскопии ногтевого ложа - на ранней стадии выявляются единичные геморрагии, небольшое число расширенных (гигантских) капилляров, относительно хорошо сохраненное распределение капилляров и отсутствие явного уменьшения их плотности. Для поздней стадии характерны отсутствие гигантских капилляров и геморрагий или незначительное их число, дезорганизация капиллярной сети, неравномерное расширение капилляров и выраженное снижение их плотности; обнаруживаются обширные аваскулярные поля, кустовидные капилляры.

8.Узи органов брюшной полости, сердца, слюнных желез

Диагностические критерии:

Лечение

Режим - в зависимости от активости и тяжести процесса

Избегать солнца, охлаждения, носить теплую одежду, варежки! Соблюдение режима, избегать психоэмоциональных перегрузок

Диета с Са, витД

ЛФК

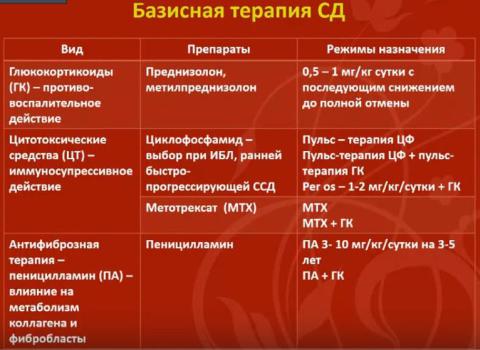

Медикаментозная терапия

1.ГКС - в возрастной дозе с постепенным снижением дозировки до поддерживающей

2.Иммуносупрессоры - метотрексат 10-15мг/сут? + фолиевая к-та

3.Симптоматическая терапия - если гкс плохо реагирует - Ритуксимаб курсами

4.Препараты для микроцикркуляции - блокСа каналов (инфедипин - купирование вазоспазма), дезагреганты (дипиридамол - курантил) + простогландины.

5.Терапия по пораженной системе!

6.Замедление фиброза - Д-пеницилламин 250-500мг/сут длительно (6-12 мес)

Диспансерное наблюдение:

До перевода во взрослую сеть Ревматолог, педиатр 1 раз в мес Статус “ребенок инвалид” Плановая госпитализация раз в 6 мес Для госпитализации:

Исследование на туберкулез, ОАК, БХ крови, Им анализ, ОАМ

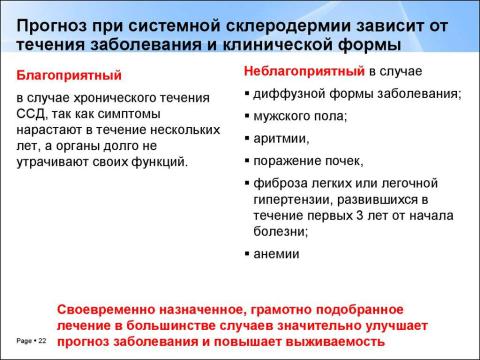

Прогноз:

5 летняя выживаемость 37 – 70%

Осложнения: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Почечная |

недостаточность |

(хроническая), |

|

острый |

|

почечный |

криз |

||

Интерстиальные |

заболевания |

легких, |

ЛАГ, |

дыхательная |

недостаточность |

||||

Некроз |

|

тканей |

|

|

|

(гангрена |

|

|

пальцев) |

Атрофия |

|

|

|

|

|

|

|

|

мышц |

Судороги, |

|

|

потеря |

|

|

|

|

чувствительности |

|

Сердечная |

недостаточность, |

аритмии, |

внезапная |

сердечная |

смерть |

||||

Инфицирование |

|

|

|

язв, |

|

|

|

|

остеомиелит |

Стриктуры |

пищевода, |

кровотечения |

из-за |

|

множественных |

телеангиэктазиях |

|||