- •1. Понятие об антенатальном, перинатальном и неонатальном периодах. Значение для развития плода, новорождѐнного.

- •2. Особенности адаптации новорожденных, пограничные состояния периода новорожденности.

- •3. Кардиореспираторная адаптация новорожденного. Механизм первого вдоха.

- •4. Пограничные состояния периода новорожденности: транзиторная убыль массы тела, транзиторные нарушения теплового баланса новорожденных.

- •5. Пограничные состояния периода новорожденности: транзиторные изменения кожи новорожденных, транзиторные особенности функции почек.

- •8. Оценка степени тяжести гипоксии при рождении, шкала Апгар. Протокол первичной реанимационной помощи в родильном зале.

- •9. Протокол интенсивной терапии и принципы выхаживания новорождѐнных после перенесѐнной гипоксии. Современные технологии на этапах выхаживания новорождѐнных.

- •10.Организация работы родильного дома: вакцинация, неонатальный скрининг.

- •11.Вскармливание новорожденных в родильном доме. Рекомендации ВОЗ, ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию. Преимущества грудного вскармливания.

- •12.Недоношенность: критерии, степени, признаки, причины. Оценка гестационного возраста (по антропометрическим параметрам, морфофункциональной зрелости по шкале Боллард).

- •13.Анатомо-физиологические особенности недоношенных новорожденных. Особенности адаптации и перинатальной патологии. Современные технологии на этапах выхаживания.

- •14.Задержка внутриутробного развития: причины, клинические варианты, степени тяжести. Особенности адаптации и течения перинатальной патологии новорождѐнных с ЗВУР, прогноз.

- •15.Респираторный дистресс-синдром 1 типа: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и алгоритм выхаживания недоношенных новорожденных.

- •16.Респираторный дистресс-синдром 2 типа: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и алгоритм выхаживания недоношенных новорожденных.

- •17.Аспирационные синдромы, понятие, причины и факторы риска.

- •19.Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-фактору: причины, патогенез, клинические формы.

- •21.Гемолитическая болезнь новорожденного по системе АВ0: причины, патогенез, клинические формы.

- •22.Диагностика, тактика ведения и лечения гемолитической болезни новорожденного по системе АВО. Показания к заменному переливанию крови, принципы заменного переливания крови.

- •23.Геморрагическая болезнь новорожденного: этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, профилактика, лечение.

- •24.Анемии новорождѐнных: этиология и факторы риска, клиническая картина, принципы интенсивной терапии.

- •25.Классификация перинатальных поражений ЦНС, периоды и характерные клинические синдромы.

- •26.Перинатальные поражения ЦНС гипоксического генеза: причины и факторы риска, патогенез.

- •27.Церебральная ишемия: степени тяжести, клинические синдромы, понятие о перивентрикулярной лейкомаляции. Диагностика, лечение.

- •28.Внутрижелудочковые кровоизлияния: степени тяжести, клинические синдромы, понятие о геморрагическом паренхиматозном инфаркте. Диагностика, лечение.

- •29.Методы диагностики и принципы интенсивной терапии перинатальных поражений ЦНС гипоксического генеза.

- •31. Основы гемостазиологии у новорожденных. Общий анализ крови у новорожденных и детей до 1 месяца жизни.

- •32. Тромбофилия у новорожденных. Клиника, диагностика и лечение тромбозов у новорожденных. Антикоагулятная и дезагрегантная терапия.

- •33. Геморрагический синдром у новорожденных. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •34.Методы диагностики и принципы терапии родовых травм.

- •35.Инфекционно-воспалительные заболевания кожи новорожденных: везикулопустулез, эксфолиативный дерматит, пузырчатка, флегмона.

- •36.Воспалительные заболевания пупочной ранки и пупочных сосудов у новорождѐнных.

- •37.Пневмонии новорожденных: классификация, этиология, клиническая картина, диагностика, лечение.

- •38.Бактериальные менингиты новорожденных: классификация, этиология, клиническая картина, диагностика, лечение.

- •39.Врожденная цитомегаловирусная инфекция: этиология, клинический симптомокомплекс и особенности у новорожденных при первичной и вторичной ЦМВИ у беременных, диагностика, лечение.

- •40.Врожденная герпетическая инфекция: этиология, клинические формы и особенности течения, диагностика, лечение.

- •41.Врожденная краснуха: этиология, клинический симптомокомплекс. Особенности ведения беременных, контактных по краснухе.

- •42.Врожденный токсоплазмоз: этиология, клинический симптомокомплекс, диагностика, особенности лечения в неонатальном периоде.

- •43.Этиология и факторы риска, классификация неонатального сепсиса, патогенез – понятие о системной воспалительной реакции.

- •45.Современные методы диагностики и лечения неонатального сепсиса.

- •46.Причины и факторы риска наследственных и врожденных заболеваний. Понятие об эмбрио- и фетопатиях.

- •47.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения врожденного гипотиреоза.

- •1. Обменно-гипотермический синдром:

- •2. Трофические нарушения кожи и ее придатков.

- •3. Поражение нервной системы и органов чувств.

- •4. Поражение ССС.

- •5. Изменения со стороны ЖКТ

- •6. Анемический синдром

- •7. Дисфункция репродуктивной системы.

- •8. Поражение костно-мышечной системы.

- •Симптоматика ВГ у новорожденных и грудных детей.

- •48.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения фенилкетонурии.

- •49.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения галактоземии.

- •50.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения адреногенитального синдрома.

- •Язвенный колит

- •Функциональный запор

- •Хронический панкреатит

- •Кишечная форма муковисцидоза

- •5. Хронические гепатиты. Классификация хронических гепатитов. Основные клинические синдромы хронических гепатитов. Хронические вирусные гепатиты.

- •Хронические вирусные гепатиты

- •Патогенез хронических вирусных гепатитов В, С. Особенности клиники. Диагностика. Определение стадии вирусного процесса, степени биохимической активности. Биопсия печени (показания, оценка результатов). Принципы терапии.

- •Железодефицитная анемия

- •Фоливодефицитная анемия

- •Дифференциальная диагностика дефицитных анемий

- •Неотложная помощь при анемическом синдроме

- •Целиакия

- •Пищевая аллергия

- •Муковисцидоз

- •Лактазная недостаточность

- •Синдром Альпорта

- •Врожденный нефротический синдром

- •Болезнь тонких базальных мембран

- •Хронические обструктивные болезни легких

- •БРОНХО-ЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ

- •ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ФИБРОЗИРУЮЩИЙ АЛЬВЕОЛИТ

- •Хроническая почечная недостаточность

- •25.Гемолитико-уремический синдром у детей. Этиология, патогенез. Клинические проявления. Диагностика. Лечение, показания к гемодиализу. Осложнения. Прогноз.

- •Олигоартикулярный вариант

- •Полиартикулярный вариант

- •32.Реактивные артриты у детей и подростков. Классификация, этиология, патогенез. Синдром Рейтера. Этиология, клинические проявления, диагностика, принципы лечения, прогноз.

- •Дерматомиозит

Исходы

25.Гемолитико-уремический синдром у детей. Этиология, патогенез. Клинические проявления. Диагностика. Лечение, показания к гемодиализу. Осложнения. Прогноз.

Гемолитико-уремический синдром (ГУС) является одной из ведущих причин развития острого почечного повреждения у детей. Характеризуется триадой признаков:

-Кумбс-негативной гемолитической анемией с наличием фрагментированных эритроцитов (шизоцитов)

-тромбоцитопенией

-ОПП

Указанные признаки являются составляющими ТМА (тромботической микроангиопатии) - генерализованной окклюзии сосудов мелкого калибра тромбами, возникшими вследствие повреждения эндотелия.

В результате поражения эндотелиальных клеток происходит механическое повреждение эритроцитов, активация агрегации тромбоцитов с образованием тромбов в микроциркуляторном русле, особенно в почках.

Этиология

По причинам возникновения он может быть разделен на две группы: инфекционные и неинфекционные.

Инфекционные причины:

•кишечной инфекцией шига-токсин (Stx) продуцирующими штаммами энтерогеморрагической E.coli

или S.disenteriae type1

•Микроорганизмы, секретирующие нейраминидазу (Str. pneumoniae и др.)

•ВИЧ-инфекция

Неинфекционные причины:

•идиопатический ГУС

•наследственный ГУС: а-р, а-д

•лекарственный ГУС: циклоспорин А, митомицин С, блеомицин, дуанорубицин, цитозин-арабинозид, циклофосфамид, карбоплатина, доксорубицин, хлорозотоцин и др.

•ГУС, наслаивающийся на гломерулонефрит

Патогенез

•Микроорганизм прикрепляется к ворсинкам слизистой толстой кишки и выделяет шигатоксин.

•Шигатоксин перемещается из кишечника в почки.

•Транспортерами шигатоксина могут быть полинуклеарные нейтрофилы, моноциты или тромбоциты.

•Он прикрепляется к своему рецептору (глоботриаосилцерамиду, Gb3) на сосудистых эндотелиальных клетках почек, ЦНС и других органов.

•После связывания с Gb3, активная часть шигатоксина проникает в клетку, подавляя синтез белков,

•Что в свою очередь приводит к смерти клеток эндотелия.

•Шигатоксин индуцирует также местную продукцию цитокинов, которые запускают каскад воспалительныхи прокоагуляционых событий.

Клинические проявления

В продромальной фазе Д+ ГУС отмечается диарея (у 90–95%), рвота (у 30-60%) и боли в животе. У 70% пациентов через 1-2 дня от начала в стуле появляется кровь. Манифестация ГУС начинается в среднем через 6 (2-14) дней. Бледность, общее недомогание, слабость, летаргия, изменение поведения, небольшая желтушность, уменьшение количества мочи после «кровавой» диареи должны насторожить врача в отношении ГУС.

ГУС начинается внезапно и характеризуется типичной комбинацией признаков:

-Гемолитическая анемия: уровень гемоглобина бывает <80 г/л, имеются шизоциты Шизоциты — фрагменты разрушенных эритроцитов) (2-10%), 70% нуждаются в трансфузии крови.

-Тромбоцитопения (приблизительно 50 000 – 70 000 × 109/л) не является достаточно выраженной, чтобы вызвать кровотечения в отсутствие хирургических вмешательств, хотя у некоторых детей появляется кожный геморрагический синдром.

-Лейкоцитоз более20 000 × 10 /л в тяжелых случаях ГУС является часто.

-Острая почечная недостаточность с повышением уровня сывороточного креатинина и мочевины. Приблизительно половина пациентов имеют тяжелую олигурию или анурию, 50-60% нуждаются в остром диализе. При наличии хоть какого-нибудьколичества мочи постоянно определяются микроили макрогематурия и протеинурия.

К экстраренальным проявлениям относятся:

-Поражение ЦНС, которое является основной причиной смерти, отмечается приблизительно у 20 % детей. Частыми симптомами являются фокальные или генерализованные судороги, стридор, нарушение сознания. Возможны гемипарестезия или гемиплегия, корковая слепота, кома, иногда децеребрация с вовлечением ствола головного мозга.

-Серьезное поражение ЖКТ отмечается приблизительно у 10% пациентов и характеризуется: тяжелым геморрагическим колитом с постоянной меленой, болями в животе, рвотой, состоянием частичной непроходимости; реже наблюдается токсический мегаколон, инвагинация, перфорация толстой кишки или выраженный некроз, вторичный стеноз толстой кишки.

- Поражение печени отмечается у 40%, проявляется гепатомегалией и повышением уровня трансаминаз и имеет относительно доброкачественное течение.

-Сердечно-сосудистые осложнения (за исключением сердечной недостаточности в результате гиперволемии и гипертензии) встречаются редко (2%) и включают ишемию миокарда с сердечной недостаточностью, аритмии, миокардит или тампонаду сердца.

Диагностика

Основными исследованиями для подтверждения типичного ГУС являются:

1. Общий анализ крови – анемия, тромбоцитопения, обнаружение шизоцитов в мазке, лейкоцитоз

2.Биохимический анализ крови – креатинин, мочевина, лактатдегидрогеназа (ЛДГ), билирубин, трансаминазы, электролиты

3.Реакция Кумбса (Прямая проба Кумбса — качественный анализ на антиэритроцитарные антитела или компоненты комплемента, зафиксированные на поверхности эритроцитов в крови пациентов с аутоиммунными гемолитическими анемиями) при ГУС отрицательная!

4.С3 и С4 компоненты комплемента для исключения аГУС

5.Бактериологическое и/или серологическое исследование кала для выявления STEC-инфекции

6.Рекомендуются рентгенография, ультразвуковое исследование, электрокардиография – по показаниям, а также электроэнцефалография при поражении ЦНС

Прочие лабораторные и инструментальные исследования назначаются исходя из клинической симптоматики и необходимости дифференциальной диагностики с тем или иным заболеванием.

Лечение, показания к гемодиализу

Коррекция водно-электролитного обмена: Необходим расчет жидкости с ее ограничением при гипергидратации, и наоборот, с компенсацией потерь со стулом, рвотой и сохраненном диурезе, так как дегидратация может усугубить ишемическое повреждение почек и других органов. Признаками гипергидратации могут быть увеличение массы тела, артериальная гипертензия, отеки, гипонатремия. Попытки применения высоких доз фуросемида (2-5 мг/кг) редко позволяют достичь эффекта, равно как и гипотензивная терапия периферическими вазодилататорами, поэтому предпочтение отдается диализу, особенно при наличии выраженной гиперкалиемии и метаболического ацидоза, коррекция которых введением растворов бикарбоната и глюкозы может усугубить гипергидратацию.

Питание: питание, также как и воду, и электролиты лучше обеспечивать перорально, при необходимости через желудочный зонд. Количество калорий и белка должно составить 100 % от рекомендованной суточной

потребности. Необходимость в парентеральном питании возникает в случае продолжающихся рвоты, диареи и симптомов колита.

Переливание крови: эритроцитарную массу вводят при уровне гемоглобина ниже 70 г/л.

С целью предотвращения анти-HLA иммунизации рекомендуется трансфузию проводить через специальные фильтры (задерживающие лейкоциты и тромбоциты).

При отсутствии серьезных кровотечений и показаний к инвазивным мероприятиям (установление центрального или перитонеального катетера, абдоминальные хирургические вмешательства) нет необходимости во введении тромбоцитарной массы. Более того, введение тромбоцитов может усугубить процесс тромбообразования.

Диализ: необходимость диализа определяется в первую очередь наличием или отсутствием олигурии. Диализ (обычно перитонеальный с помощью катетера Tenchkoff) желательно начать до развития осложнений острой почечной недостаточности.

При типичной ГУС в тяжелых случаях, особенно при поражении ЦНС, рекомендуется проводить заменное

переливание плазмы (ЗПП)

Осложнения

Включают анемию, ацидоз, гиперкалиемию, увеличение внутрисосудистого объема, сердечную недостаточность, артериальную гипертонию и уремию.

Прогноз

При своевременно начатом лечении прогноз благоприятный.

Неблагоприятные прогностические признаки ГУС:

-Раннее появление анурии, длительность больше 2 нед

-Возраст до 5 л

-Нарушение со стороны ЦНС (судороги, кома)

-Микротромбы в >60% гломерул

-Лейкоцитоз больше 20

-Гиперкалиемия

-Атипичная форма ГУС

26.Тубулопатии у детей (фосфат-диабет, глюко-амино-фосфат диабет). Типы наследования. Основные звенья патогенеза. Клиника, диагностика (биохимические показатели мочи, крови). Значение рентгенографии трубчатых костей. Дифференциальныйдиагноз с рахитом. Исходы. Лечение. Прогноз.

Тубулопатии – канальцевые болезни почек, характеризуемые различными нарушениями тубулярного транспорта электролитов, минералов, воды и органических субстанций, наследственного (первичные тубулопатии) или приобретенного характера (вторичные тубулопатии).

Гипофосфатемический рахит (фосфат-диабет) – заболевание, связанное с дефектом реабсорбции фосфатов в проксимальных канальцах, проявляющееся у детей фосфатурией, гипофосфатемией и выраженными рахитическими изменениями, резистентными к обычным дозам витамина D.

Типы наследования:

•гипофосфатемический рахит, X-сцепленный доминантный

•гипофосфатемический рахит, аутосомно-доминантный

•гипофосфатемический рахит, аутосомно-рецессивный

Патогенез

Нарушение реабсорбции фосфатов в почечных канальцах (гиперфосфатурия) обусловливает в организме гипофосфатемию, которая и приводит к формированию рахитоподобныхдеформаций скелета. Этому способствуют потери фосфора через кишечник, в отдельных случаях — повышенная секреция паратгормона (ПТГ) и развитие вторичного паратиреоза.

Клиника

Заболевание манифестирует в возрасте 9-13 месяцев.

Клиническая картина проявляется отставанием в росте (низкий/крайне низкий рост)

Рахитоподобные изменения скелета, включая выраженную деформацию (варусная/вальгусная) нижних конечностей

Зубы появляются с опозданием, типичны дефекты эмали и множественный кариес.

Диагностика (биохимические показатели мочи, крови)

•гипофосфатемия (менее 0,8 ммоль/л),

•фосфатурия

•кальций сыворотки и 25(OH)D3 в норме,

•уровень 1,25(OH)2D3 низкий или нормальный,

•уровень паратгормона нормальный или незначительно повышен

•Отсутствует метаболический ацидоз.

•Повышена активность щелочной фосфатазы.

•Почечные функции остаются сохранными.

Сцелью определения выраженности рахитических изменений скелета рекомендовано проводить:

-Рентгенографию кистей, определение костного возраста

-Денситометрию

-Рентгенографию трубчатых костей голеней с захватом коленных суставов

Значение рентгенографии трубчатых костей

При фосфат-диабете костный возраст значительно отстает от фактического, что говорит о задержке развития скелета; - денситометрия: снижение минеральной плотности костной ткани(остеопороз); - рентгенография трубчатых костей голеней – деформации

Дифференциальный диагноз с рахитом

Лечение

Консервативная терапия

Стандартная терапия основана на одновременном назначении неорганических фосфатов и активных аналогов витамина D (чаще кальцитриол; так же используется альфакальцидол) и направлена на клиническое излечение рахита, улучшение гистологии костной ткани. Раннее начало лечения позволяет избежать деформации костей. Дозы и длительность лечения определяются выраженностью рахитических изменений, уровнем фосфатов в крови, возрастом пациентов. Более высокие дозы препаратов необходимы в начале терапии и в периоды интенсивного роста ребенка.

Оптимальные дозы фосфатов не определены. Обычно рекомендуется пероральный прием фосфата в дозе 3040 мг/кг в день по элементарному фосфору в 4-5 приемов

1,25-дигидрокси-витамин D3 применяется в ежедневной дозе 0,02-0,05 мкг/кг/сут (20-50 нг/кг/сут) в 2-3 приема

Хирургическое лечение

При поздно начатом лечении гипофосфатемического рахита возможно проведение ортопедической хирургической коррекции для устранения деформаций нижних конечностей

Прогноз

При раннем установлении диагноза гипофосфатемического рахита, терапия фосфатом и 1,25-дигидрокси- витамином D3 способствует излечению рахитоподобных деформаций, структура костной ткани полностью не восстанавливается.

Синдром Фанкони (де Тони-Дебре) – заболевание, обусловленное генерализованной дисфункцией

проксимальных канальцев, приводящей к нарушению реабсорбции аминокислот, глюкозы, калия, натрия, воды, фосфатов, бикарбонатов, мочевой кислоты.

Различают две формы заболевания [1, 2, 7, 8, 11, 25]:

•первичный идиопатический синдром Фанкони, в большинстве случаев носящий спорадический характер; единичные случаи могут являться наследственными (аутосомно-рецессивное, аутосомно-доминантное наследование);

•вторичный синдром Фанкони, обусловленный генетическими болезнями (цистиноз, галактоземия, наследственная непереносимость фруктозы, тирозинемия (тип I), гликогеноз (тип I), болезнь ВильсонаКоновалова, митохондриальные цитопатии, болезнь Дента, синдром Лоу

Патогенез

Основное звено патогенеза — митохондриальный ферментный дефект в цикле Кребса, ферментная тубулопатия, характеризующаяся нарушением реабсорбции глюкозы, аминокислот, фосфатов и бикарбонатов в канальцах почек. Потеря аминокислот и бикарбоната способствует развитию метаболического ацидоза, на фоне которого усиливается резорбция костной ткани и снижается реабсорбция калия и кальция в канальцах почек, что приводит к развитию гипокалиемии и гиперкальциурии. Потеря фосфора ведёт к развитию рахита, а у детей старшего возраста и взрослых — к остеомаляции.

Клиника

Симптомы синдрома: полиурия, дегидратация, мышечная слабость, отсутствие аппетита, плохая прибавка в весе, задержка роста, рахитоподобные изменения скелета, отставание в умственном развитии.

Наиболее частой причиной синдрома Фанкони у детей является цистиноз.

Инфантильная форма нефропатического цистиноза манифестирует с синдрома Фанкони в возрасте 6-12 месяцев с быстрой прогрессией до терминальной стадии хронической почечной недостаточности (к 8-12 годам).

Ювенильную форму нефропатического цистиноза отличают более поздний дебют в течение пубертатного периода, меньшая выраженность клиники синдрома Фанкони, медленная прогрессия до хронической почечной недостаточности. Взрослая форма болезни протекает с изолированным поражением глаз.

Ранними и патогномоничными экстраренальными проявлениями нефропатического цистиноза считаются отложения кристаллов цистина в роговице (кератопатия), выявляющиеся со второго года жизни, в дальнейшем могут поражаться эндокринные органы (гипотиреоз, сахарный диабет, гипогонадизм (у мальчиков), нервная система (нейромиопатия, эпилепсия, мозжечковые и пирамидные расстройства, отставание в умственном развитии), печень и поджелудочная железа

Диагностика

Лабораторная диагностика:

Критерии диагностикисиндрома Фанкони:

-Метаболический ацидоз (проксимальный РТА со снижением уровня стандартных бикарбонатов ниже 18 ммоль/л);

-Генерализованная аминоацидурия;

-Протеинурия (небольшая или умеренная);

-Глюкозурия;

-Фосфатурия;

-Гипофосфатемия;

-Гипокалиемия, гипонатриемия;

-Гипоурикемия;

-Полиурия;

-Рахит

Инструментальная диагностика:

Визуализационные исследования не играют важной роли • Рекомендовано проведение:

-УЗИ почек, мочевого пузыря

-Рентгенография кистей, определение костного возраста

-Денситометрия

-Рентгенография трубчатых костей голеней с захватом коленных суставов Иные:

-При офтальмологическом обследовании можно обнаружить отложения кристаллов цистина в роговице, колец Кайзера-Флейшера.

Лечение

При синдроме Фанкони основные лечебные мероприятия направлены на коррекцию канальцевых потерь жидкости и электролитов.

Адекватная регидратация – прием воды должен соответствовать диурезу и корригируется при возрастании экстраренальных потерь жидкости.

Коррекция метаболического ацидоза, гипонатриемии, гипокалиемии, гипофосфатемии

-Бикарбонат натрия – 0,5 ммоль) 10-15 ммоль/кг/сут (в три-четыре приема), цель - поддержание стандартного бикарбоната сыворотки на уровне 21-24 ммоль/л

-Препараты калия 4-10 ммоль/кг/сут (в три-четыре приема)

-Пероральный прием фосфата в дозе 30-40 мг/кг в день по элементарному фосфору в 4-5 приемов. Возможно повышение дозы фосфатов в периоды интенсивного роста (до 55-70 мг/кг в день по элементарному фосфору). Цель – достижение уровня фосфатов сыворотки 1,0-1,2 ммоль/л. В настоящее время применяется раствор неорганических фосфатов (однозамещенный фосфатнатрия 2-водный – 5 г и двухзамещенный фосфат натрия 12-водный – 10 г на 250 мл воды), конечный раствор содержит 7,44 мг элементарного фосфора в 1 мл.

-Назначение 1,25(OH)2D3 - 0,02-0,05 мкг/кг/сут (20-50 нг/кг/сут) в несколько приемов, с целью профилактики нефрокальциноза.

При недостаточной эффективности рекомендовано применение индометацина 0,5-1,5 мг/кг/сут в два приема (обычно применяется до 2-летнего возраста).

С целью восполнения потерь карнитина применяется L-карнитин в дозе 50 мг/кг/су

Рекомендовано дополнительное энтеральное питание через назогастральный зонд или гастростому для коррекция белково-энергетической недостаточности, которые также могут быть использованы для введения лекарственных препаратов, в случае отказа ребенка.

Прогноз

Зависит от причины, обусловившей заболевание, тяжести почечных и экстраренальных проявлений. Идиопатический синдром Фанкони (де Тони-Дебре) может приводить к хронической почечной недостаточности в подростковом или в зрелом возрасте.

Нефропатический цистиноз ведет к хронической почечной недостаточности, нарушениям зрения, гипотиреозу, прогрессирующим неврологическим расстройствам, миопатии. Раннее назначение специфической терапии цистиноза позволяет отсрочить наступление хронической почечной недостаточности и улучшить физическое развитие.

27.Синдром вегетативной дисфункции (СВД). Этиология, патогенез, классификация. Клиника. Клинические проявления вегетативных кризов. Методы оценки вегетативного гомеостаза у детей: исследование исходного вегетативного тонуса: кардиоинтервалография (КИГ); клиноортостатическая проба (КОП). Нарушение ритма сердечной деятельности как проявление синдрома вегетативной дисфункции – клинические проявления, ЭКГ-признаки. Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения синдрома вегетативной дисфункции у детей. Неотложная помощь при вегетативных кризах. Профилактика СВД.

Синдром вегетативной дисфункции (СВД) — патологическое состояние, характеризующееся нарушением вегетативной регуляции работы внутренних органов, сосудов, обменных процессов (сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, желез внутренней секреции и т. д.) в результате первично или вторично возникших морфологических и/или функциональных изменений в вегетативной нервной системе (ВНС).

Этиология и патогенез

•Перинатальные повреждения ЦНС и ВНС

•Приобретенные повреждения ЦНС (заболевания, травмы, интоксикации)

•Наследственные конституциональные особенности

•Психоэмоциональное напряжение, испытываемое ребенком в семье и коллективе, неврозы

•Любые хронические патологические состояния внутренних органов, очаги хр. инфекции и т.д.

•Гормональный дисбаланс в организме в пре- и пубертате, эндокринные заболевания

•Способствующие факторы: гиподинамия, чрезмерная физическая нагрузка, длительный просмотр телевизора, компьютерные игры и др.

•Вредные привычки у подростков

Классификация

Формы:

1)Первичная

2)Вторичная Вегетативные типы:

1)Симпатикотонический

2) Ваготонический

3) Смешанный По степени тяжести:

1)Легкое

2)Среднетяжелое

3)Тяжелое

По течению:

1)Перманентное

2)Пароксизмальное

По сопутствующим клиническим синдромам (могут быть изолированными или в различных сочетаниях):

1)Синдром артериальной гипертензии

2)Синдром артериальной гипотензии

3)Нейрогенные обмороки

4)Цефалгический синдром

5)Вестибулопатический синдром

6)Нейрогенная гипертермия (термоневроз)

7)Функциональная кардиопатия

8)Гипервентиляционный синдром (дыхательный невроз)

9)Дискинезия верхних отделов желудочно – кишечного тракта

10)Дискинезия нижних отделов желудочно – кишечного тракта (синдром раздраженной толстой кишки)

12)Нейрогенный мочевой пузырь

13)Функциональная легочная гипертензия

14)Гипергидроз

15)Нейроэндокринный синдром

16)Вегетативные кризы (панические атаки): симпатико – адреналовые, ваго – инсулярные

Клинические проявления

В зависимости от возраста:

До 7 лет сохраняется преобладание желудочно-кишечных нарушений, нарастает частота встречаемости функциональной кардиопатии, цефалг-го синдрома в виде мигрени, НДМП, ночные страхи

7-12 лет увеличивается частота цефал.синдрома, частота функ-й кардиопатии, вестибулопатии, гипервентиляционного синдрома, синкопальных состояний

13-16 лет цефал.синдром, фун.кардиопатия, гипервентиляц.синдром и нейрогенные обмороки. Часто вазомоторный ринит и астенический синдром.

Клинические проявления кризов

Вегетативные кризы (пароксизмы) - срыв адаптационных процессов на фоне более или менее выраженной симптоматики

Типичны: Приступообразный характер

Полисистемные вегетативные расстройства Наличие эмоционально-аффективных проявлений

Симпатоадреналовые пароксизмы (панические атаки)

•чувство тревоги и страха

•резкая головная боль

•повышение АД

•резкая тахикардия вплоть до пароксизмальной

•повышение температуры тела

•сухость во рту

•частые мочеиспускания, полиурия

•длительность от нескольких минут до нескольких часов

•провоцируются эмоциональным, умственным или физическим перенапряжением

Вагоинсулярные кризы

•остро возникшее чувство голода

•гипотермия, обильная потливость

•выраженная брадикардия (иногда тахикардия), слабый пульс

•падение АД вплоть до обмороков

•боли в животе с тошнотой и рвотой

•мигренеподобные головные боли

•аллергическая сыпь и отеки Квинке,

•приступы удушья (бронхиальной астмы)

•продолжительность пароксизмов от нескольких минут до нескольких часов

•нередко криз возникает в периоде реконвалесценции после инфекционного заболевания (более типично для детей младшего возраста)

Методы оценки вегетативного гомеостаза у детей: исследование исходного вегетативного тонуса: кардиоинтервало-графия (КИГ); клиноортостатическая проба (КОП)

Кардиоинтервалография КИГ

В основе этого метода лежит способность синусового узла реагировать на малейшие вегетативные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Методика проведения КИГ. После 5-10 минутного отдыха (лежа) ребенку записывают 100 кардиоциклов. Для определения вегетативной реактивности запись КИГ проводят во время выполнения ребенком клиноортостатической пробы (КОП): после записи КИГ в покое ребенок встает (ортоклиноположение) и ему сразу же записывается 100 кардиокомплексов ЭКГ. При анализе КИГ рассчитывается ряд показателей:

Мо (мода, сек) – наиболее часто повторяющийся интервал R-R во всем кардиомассиве.

DХ - вариационный размах, – разница между максимальным и минимальными значениями в массиве кардиоциклов,

АМо - амплитуда моды – частота встречаемости Мо (в % в общем кардиомассиве).

ИН1-индекс напряжения в покое в усл.ед. – интегральный показатель, вычисляемый по формуле:

ИН = (Амо (%) / 2Мо) х DХ (с)

Для симпатикотонии в покое характере ИН1 более 90 усл. ед., для ваготонии – менее 30 усл. ед., для эйтонии – от 30 до 90 усл. ед. Дети с дистонией иногда могут иметь нормальный индекс напряжения из-за сочетания ваго- и симпатикотонии. В таких случаях характер СВД определяется по совокупности клинических данных.

Клиноортостатическая проба (КОП)

Заключается в определении разницы в частоте пульса при переходе из положения стоя в положения лежа, что характеризует состояние тонуса парасимпатического отдела ВНС.

Методика выполнения пробы. В течение 10 — 15 мин ребенок спокойно лежит, после чего у него определяются ЧСС и АД. Затем он встает и стоит в удобном положении, в течение 10 мин. Затем через каждую минуту в течение 10 мин измеряются ЧСС и АД. Ребенок вновь ложится, и ежеминутно в течение 4 мин подсчитывают пульс на лучевой артерии в первые 20 с каждой минуты и измеряют АД на правой руке методом Короткова. По полученным данным строят график КОП.

Оценка: При нормальном тонусе пульс урежается не более чем на 6 уд.за мин

Нарушение ритма сердечной деятельности как проявление синдрома вегетативной дисфункции – клинические проявления, ЭКГ-признаки

Для симпатикотонии со стороны ССС характерны:

•Усиленные сердечные тоны

•Нередко аускультативные проявления пролапса митрального клапана (ПМК), преимущественно в ортостазе, явно уменьшающиеся лежа:

-поздний шум митральной регургитации

-дополнительный тон (клик) в систолу

•Повышение систолического артериального давления (САД), особенно после физической нагрузки (ФН), часто непропорционально степени ФН, при этом обычно диастолическое (ДАД) остается нормальным

Изменения на ЭКГ при симпатикотонии :

•Синусовая тахикардия

-стоя и лежа

-стоя, и нормальная ЧСС лежа

-стоя, и брадикардия лежа

•Ускоренный предсердный ритм

•Экстрасистолия стоя и после ФН, более редкая или исчезающая в положении лежа

•Пароксизмальная тахикардия

•Хроническая непароксизмальная эктопическая тахикардия

•Укорочение интервала PQ (PR)

•Снижение амплитуды зубца Т, появление его двухфазности или отрицательности в покое

•Появление (нарастание) отрицательности зубца Т или его двухфазности в ортоположении или при ФН

•Снижение сегмента ST

•Уменьшение этих изменений при пробе с обзиданом

Для ваготонии со стороны ССС характерны:

•Приглушенность тонов

•Наличие III тона в положении лежа

•Дыхательная аритмия

•Снижение АД (как САД, так и ДАД)

При ваготонии на ЭКГ могут регистрироваться:

•Синусовая брадикардия

-лежа и стоя

-лежа, с нормальной ЧСС стоя

-лежа, с тахикардией стоя

•Миграция водителя ритма (МВР)

•Предсердный ритм или ритм атриовентрикулярного соединения (АВС), сменяющиеся синусовым ритмом в ортостазе или после ФН

•Экстрасистолия лежа с ее урежением или исчезновением стоя и после ФН

•Синоатриальная блокада (САБ) II степени

•Атриовентрикулярная (АВ) блокада, обычно I степени, исчезающая в ортостазе и после ФН

•Синдром ранней реполяризации желудочков (СРРЖ)

•Ваготонический зубец Т (высокий, заостренный, симметричный)

•Пароксизмальная тахикардия

•Хроническая непароксизмальная эктопическая тахикардия

Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения синдрома вегетативной дисфункции у детей

Немедикаменозная терапия:

Немедикаментозное лечение:

•Режим: ночной сон не менее 8-10 часов; предупреждение переутомления — чередование умственных и физических нагрузок

•Диета: необходимо регулярное питание, в зависимости от возраста пациента

•Психотерапия;

•Водные процедуры;

•Физиотерапевтическое лечение.

•Медикаментозная терапия:

Сосудистые препараты назначаются с учетом конкретных данных (РЭГ и УЗДГ сосудов).

Транквилизаторы (назначаются по согласованию с неврологов)

-При симпатикотонии, гиперстеническом состоянии используются транквилизаторы с седативным эффектом, которые назначаются 2, иногда 3 раза в день:

сибазон (седуксен, реланиум, диазепам) феназепам тазепам (нозепам)

мепробамат

атаракс

-При ваготонии, сосудистой гипотонии, гипостеническом состоянии (адинамия, вялость, заторможенность) применяются триоксазин грандаксин

рудотель (мезапам, нобриум)

Нейролептики (назначаются психоневрологом) при неэф. Транквилизаторов

Метаболическая терапия

-При симпатикотонии препараты калия и магния (аспаркам, магне-В6, магнерот), вит.В1, Е

-При ваготонии используют препараты кальция (глюконат кальция), вит.С и В6

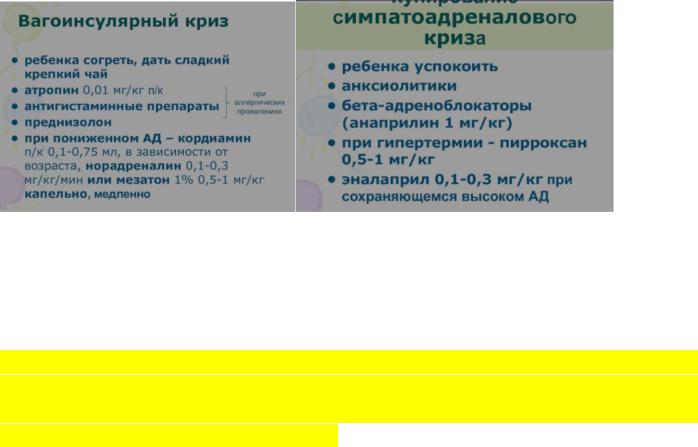

Неотложная помощь при вегетативных криза

Профилактика СВД

•Спорт, физическая активность, соблюдение режима сна и отдыха, сбалансированное питание

•Профилактические курсы медикаментозной витаминотерапии

•Седативная терапия при провокационных ситуациях без клинических проявлений.

•Избегать повторных стрессовых ситуаций, перенапряжения, переутомления.

28.Артериальная гипертония (АГ). Первичные и вторичные (нефрогенные,

церебральные, сосудистые, эндокринные и другие) артериальные гипертонии:

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение, группы антигипертензивных препаратов. Прогноз.

Артериальная гипертензия (АГ) определяется как состояние, при котором средний уровень САД и/или ДАД, рассчитанный на основании трех отдельных измерений, равен или превышает 95-й перцентиль кривой распределения АД в популяции для соответствующего возраста, пола и роста.

Гипертоническая болезнь (ГБ) – это хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является синдром артериальной гипертензии, не связанный с наличием патологических процессов, при которых повышение АД обусловлено известными причинами (симптоматические артериальные гипертензии).

Вторичная или симптоматическая АГ – повышение АД, обусловленное известными причинами – наличием патологических процессов в различных органах и системах.

Этиология

1.Эндогенные факторы:

•Наследственная предрасположенность: ассоциация с системой HLA, нарушения липидного обмена (гиперхиломикронемия, гипер-бета-липопротеидемия, повышение ЛПНП, повышение ЛПОНП)

•Генетически детерменированные: чувствительность к солевой нагрузке

•Рост, вес

•Личностные особенности

2.Экзогенные факторы:

•Диета

•Психоэмоциональное напряжение

•Курение

•Гиподинамия

Причины вторичных гипертензий:

Почки

•Стеноз почечной артерии

•Тромбоз почечных сосудов

•Гломерулонефрит

•Пиелонефрит - рефлюкс - нефропати

•Гипоплазия почечной ткани

•Поликистоз

•Гидронефроз

•Гемолитико-уремический синдром

•Опухоль Вильмса

•СКВ (люпус-нефрит)

•После трансплантации почки

ССС

•Коарктация аорты

•Неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу)

•Недостаточность и стеноз аортальных клапанов

Эндокринные заболевания:

•Феохромоцитома

•Нейробластома

•Гиперальдостеронизм

•Гипертиреоз

•Синдром Кушинга

ЦНС

•Повышение внутричерепного давления

•Синдром позвоночной артерии

•Опухоль или органические поражения ЦНС (кальцинаты, опухоль гипоталамуса, персистирующая вирусная инфекция, энцефалитическая реакция)

Патогенез

Почечные артериальные гипертензии: происходит падение давления в приносящих артериолах мальпигиева клубочка. В его составе имеются гранулярные клетки ЮГА, выделяющие в ответ на уменьшение кровотока ренин. При взаимодействии с ангиотензиногеном он образует ангиотензин-1. Под влиянием АПФ трансформируется в ангиотензин-2.

Действуя как вазодилататор на сосудистое русло, он повышает периферическое сопротивление, вызывая рост АД. Под его влиянием возрастает секреция альдостерона корой надпочечников с последующей задержкой натрия и воды и увеличением ОЦК.

Гемодинамические артериальные гипертонии.

1.Регионарная АГ является гипертония, возникающая при коарктации аорты. В основе гемодинамических нарушений лежит врожденное сужение аорты, располагающееся в ее дуге, реже - в нисходящей части. Облитерация просвета сосуда приводит к развитию АГ в верхней половине тела и недостаточному кровоснабжению – в нижней. Возрастает нагрузка на левый желудочек. В системах внутренней грудной и межреберных артерий развиваются коллатерали, благодаря которым кровоснабжается нижняя половина тела.

2.Систолические АГ:

АГ при атеросклерозе аорты и ее крупных ветвей связана с поражением баро- и хеморецепторов, располагающихся в стенке этих сосудов. По волокнам IX и X пар черепно-мозговых нервов происходит возбуждение сосудодвигательного центра продолговатого мозга. Отсюда по адрено- и холинергическим волокнам на периферию поступают импульсы. У больных с атеросклеротическим поражением дуги аорты чувствительность к подъемам АД постепенно снижается. Формируется АГ.

При аортальной недостаточности в результате неполного смыкания створок аортального клапана значительная часть крови возвращается из аорты в левый желудочек. Объем регургитации может достигать величины сердечного выброса. Развивается диастолическая перегрузка левого желудочка. Увеличиваются минутный и ударный объем крови, за счет чего возрастает систолическое АД.

При патологических брадикардиях отражение закона Франка-Старлинга, гласящего, что удлинение диастолы сопровождается усилением систолы. В результате этого повышается систолическое АД при неизменном диастолическом.

Застойная артериальная гипертензия. Предполагают, что развитие связано с повышением тонуса артериол в ответ на подъем давления в воротной вене. Способствовать росту уровня АД может вторичный гиперальдостеронизм, наблюдаемый при сердечной недостаточности.

Эндокринные артериальные гипертонии.

болезнь Иценко-Кушинга - гиперпродукция АКТГ клетками передней доли гипофиза, он стимулирует выделение кортизола, кортикостерона, альдостерона и андрогенов корой надпочечников, гиперпродукция глюко- и минералокортикоидов. Кортизол способствует запуску почечного механизма АГ, а альдостерон - увеличению ОЦК и формированию объемной гипертонии.

Феохромоцитома (хромаффинома) - морфо-функциональные изменения, обусловленные повышенной секрецией катехоламинов. Являясь стимуляторами - и -адренорецепторов миокарда и сосудистой стенки, они вызывают тахикардию и вазопрессию. Повышение тонуса симпатоадреналовой системы способствует запуску почечного механизма повышения АД.

При тиреотоксикозе связано с влиянием избытка тиреоидных гормонов на функциональное состояние ССС. Они вызывают тахикардию, способствуют росту минутного и ударного объемов сердца. Увеличивается захват кальция эндотелиоцитами и гладкомышечными клетками артериол, чувствительность их рецепторов к действию катехоламинов. Это способствует повышению общего периферического сопротивления.

Классификация

•Первичная или эссенциальная АГ – самостоятельное заболевание, при котором основным клиническим симптомом является повышенное САД и/или ДАД по неустановленным причинами.

•Лабильная АГ – нестойкое повышение АД. Диагноз лабильной АГ устанавливается в том случае, когда повышенный уровень АД регистрируется непостоянно (при динамическом наблюдении).

•Вторичная или симптоматическая АГ – повышение АД, обусловленное известными причинами – наличием патологических процессов в различных органах и системах.

Взависимости от степени повышения АД:

o Норма <90 перцентиля

o Высокое нормальное АД 90-95 перцентиль или ≥ 120 мм рт. ст., но <95 перцентиля o I степень – 95 – (99 перцентиль+5 мм рт. ст.)

o II степень – (тяжелая) > 99 перцентиля+5 мм рт. Ст.

Группы риска АГ 1 степени:

▪Низкий риск - нет факторов риска и нет поражения органов-мишеней

▪Средний риск - 1-2 фактора риска без поражения органов-мишеней

▪Высокий риск - 3 и более факторов риска и/или поражение органов-мишеней

▪С АГ 2 степени - риск высокий

ГБ 1 стадии - отсутствие изменений в органах-мишенях

ГБ 2 стадии - наличие поражений в 1 или нескольких органах-мишенях

Клиника

Жалобы: снижение толерантности к физическим нагрузкам, головные боли, эмоциональная лабильность.

Анамнез:

▫жалобы (головная боль, рвота, нарушения сна);

▫уровень АД и продолжительность АГ;

▫патология беременности и родов (преждевременные роды);

▫патология раннего возраста (недоношенность, внутриутробная гипотрофия, низкая масса тела для данного срока беременности);

▫черепно-мозговая травма и травма живота;

▫преждевременное половое развитие (появление вторичных половых признаков у девочек до 8 лет, у мальчиков - до 10 лет);

▫пиелонефрит;

▫проводимая ранее гипотензивная терапия;

▫избыточное потребление поваренной соли, изменения массы тела, уровня и характера физической активности;

▫употребление алкоголя, курение, прием лекарственных препаратов (амфетамины, прессорные препараты, стероиды и НПВС, трициклические антидепрессанты, оральные контрацептивы), наркотических средств и других стимуляторов, в т.ч. растительного происхождения (пищевые добавки);

▫отягощенная наследственность по ГБ, другим сердечнососудистым заболеваниям и СД

▫психологические и средовые факторы (характер учебы и работы, атмосфера в семье, образовательный и эмоциональный статус родителей или опекунов, социально-экономические показатели семьи, жилищные условия, характер работы родителей, уровень взаимопонимания).

Диагностика

Лабораторная диагностика

•ОАК;

•ОАМ; при подозрении на ренальный генез анализ мочи по Нечипоренко, проба Зимницкого,

уровень белка в суточной моче

•биохимический анализ крови (калий, натрий, мочевина, креатинин, глюкоза);

•определение липидного спектра крови: холестерина, триглицеридов; ЛПНП, ЛПВП;

сахарная кривая (при ожирении);

•определение уровня катехоламинов (адреналин, норадреналин, метанефрины);

•оценка активности РААС (определение уровня ренина альдостерона)

•Определение мочевой кислоты в сыворотке крови;

•при подозрении на патологию щитовидной железы определение уровня ТТГ, Т3, Т4;

антитела к тиреопероксидазе и тиреоглобулину.

•при подозрении на болезнь Иценко-Кушинга определение уровня АКТГ и кортизола,

свободного кортизола в суточной моче; проба с дексаметазоном;

•при подозрении на гиперпаратиреоидизм определение уровня кальция и паратгормона;

Инструментальная диагностика:

o Измерение АД - повышение не менее 3 раз на консультациях врача o СМАД

o ЭКГ o Эхо-кг

o УЗИ почек с допплерографией сосудов

o осмотр глазного дна (сужение и извитость мелких артерий, возможно расширение вен глазного дна)

o пробы с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест)

o при подозрении на ренальный/вазо-ренальный генез АГ - экскреторная урография,

ангиография почечных артерий.

o при подозрении на гиперпаратиреоидизм рентгенография костей кисти o при подозрении на патологию аорты КТ аорты

o при подозрении на ренальный генез АГ - сцинтиграфия почек

Лечение

1.При АГ 1 степени низкого риска назначение медикаментозной терапии при неэффективности в течение 6 – 12 месяцев немедикаментозного лечения

2.При АГ 1 степени высокого риска или АГ 2 степени медикаментозное лечение назначать одновременно с немедикаментозной терапией

3.Начинать с минимальной дозы и только одним лекарственным препаратом. Если недостаточный гипотензивный эффект при хорошей переносимости препарата, целесообразно увеличить дозировку данного лекарственного средства

4.При отсутствии гипотензивного эффекта или плохой переносимости ЛС провести замену на препарат другого класса.

5.При неэффективности монотерапии рекомендовано применение сочетаний нескольких лекарственных препаратов

6.Минимальная продолжительность медикаментозного лечения - 3 месяца, предпочтительнее – 6 - 12 месяцев.

Немедикаментозное лечение:

отказ от курения,

уменьшение избыточной массы тела, оптимизация физической активности,

отказ от потребления алкоголя,

рационализация питания: ограничение потребления натрия и свободной жидкости в сочетании с повышенным содержанием в рационе калия и магния.

Медикаментозное лечение:

1.ингибиторы АПФ (Каптоприл, Эналаприл, Фозиноприл, Лизиноприл, Рамиприл)

2.блокаторы рецепторов ангиотензина (лозартан, валсартан)

3.ß-адреноблокаторы (пропранолол, метопролол, атенолол)

4.блокаторы кальциевых каналов (дигидропиридиновые) (Амлодипин, Фелодипин, Нифедипин замедленного высвобождения)

5.тиазидные диуретики (гидрохлоротиазид, индапамид замедленного высвобождения)

29.Нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмальная тахикардия. Возможные причины, разрешающие факторы. Клинические проявления. Диагностика. Лечение. Прогноз. Неотложная помощь при пароксизмальной тахикардии. Основные пути профилактики нарушений ритма и проводимости.

Пароксизмальная тахикардия - внезапно возникающий приступ сердцебиения с частотой 130-240 ударов в мин

Причины:

•Активация симпатической нервной системы, чаще провоцирует наджелудочковую тахикардию, чаще у лиц молодого возраста.

•Желудочковая пароксизмальная тахикардия обычно возникает на фоне органических изменений сердца (ИБС; кардиомиопатия; воспалительные процессы в сердечной мышце; пороки)

Провоцирующие факторы у детей до 1 года - инфекции, у детей старшего возраста психоэмоциональный стресс и физическая нагрузка.

Патогенез:

Повторный вход импульса (механизм re-entry): явление, при котором электрический импульс, совершая движение по замкнутому кругу (петле) в миокарде, возвращается к месту своего возникновения. Различают макрориентри и микрориентри. В норме импульсы из СА-узла упорядоченно распространяются по сердцу, вызывая деполяризацию всех волокон миокарда, после чего затухают. Каждый участок миокарда и проводящей системы деполяризуются под действием одного импульса только один раз. Сущность механизма re-entry заключается в том, что импульс повторно входит в участок миокарда или проводящей системы, создавая циркуляцию волны возбуждения.

Эта теория предполагает наличие локальной блокады проведения импульса, что приводит к более позднему возбуждению отдельных участков миокарда ретроградным путем, когда весь остальной миокард уже находится в рефрактерном периоде. Импульс распространяется повторно, создавая круговое движение.

Классификация

Выделяют 3 формы: 1. предсердная, 2. узловая, 3. желудочковая.

Клиническая картина

•Приступ развивается внезапно, длительность приступа от нескольких минут до нескольких суток.

•ЧСС при желудочковоѕ форме в пределах 150-180 импульсов в мин., при суправентрикулярных формах- 180-240 импульсов.

•ощущается ребенком как приступ резкого учащенного сердцебиения; характерная внезапная нормализация ЧСС.

•беспокойство, отказ от еды, возможна неоднократная рвота, развивается одышка. Во время приступа бледность кожных покровов, потливость, повышение температуры тела, полиурия.

•во время приступа пульсируют сосуды шеи.

•При аускультации - маятникообразный ритм, нет разницы между I и II тоном.

•у детей раннего возраста и при сопутствующей органической патологии миокарда возможно развитие острой недостаточности кровообращения.

Диагностика

1.ОАК, ОАМ, б/х для исключения органической патологии

2.Гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т4, АТ к ТПО, для исключения патологий щитовидной железы

3.УЗИ щитовидной железы

4.ЭКГ:

Предсердная пароксизмальная тахикардия:

АВ-узловая ПТ:

Желудочковая ПТ:

5.Холтеровское мониторирование

6.Эхо-КГ для исключения органической патологии сердца

7.МРТ, КТ сердца по показаниям

8.Стресс-тесты (велоэргометрия, тредмил-тест) позволяют установить связь нарушения ритма с физической нагрузкой.

Лечение

Неотложная терапия.

•неотложную терапию начинают с вагусных проб, которые проводятся в следующем порядке: переворот вниз головой (у детей раннего возраста), стойка на руках; проба Вальсальвы (натуживание, напряжение мышц брюшного пресса); нажатие на корень языка; погружение лица в холодную воду (рефлекс погружения).

•При сохранении регулярной пароксизмальной тахикардии на фоне проведения вагусных проб применяют чрезпищеводную электрокардиостимуляцию и антиаритмические препараты (аденозин, верапамил, амиодарон).

•начинают с внутривенного введения аденозина. При неэффективности введение можно повторить еще дважды с интервалом не менее 2 мин.

•При неэффективности трехкратного введения аденозина купирование пароксизма тахикардии продолжают введением верапамила -антиаритмического препарата IV класса

•При сохранении тахикардии рекомендуется внутривенное введение препарата III класса – амиодарон

Хроническая фармакотерапия: радиочастотная катетерная абляция, пероральная терапия антиаритмиками

Прогноз

Предсердная эктопическая тахикардия представлена в основном в раннем детстве. В 30% случаев происходит спонтанное разрешение ПЭТ.

Длительное наблюдение указывает на благоприятный исход – в 50-80% случаев происходит спонтанное прекращение аритмии у большинства пациентов в возрасте 12-18 месяцев.

Радиочастотная абляция является единственным радикальным методом устранения суправентрикулярных аритмий.

30.Миокардиты у детей. Эпидемиология. Этиология. Патогенез. Предрасполагающие факторы. Морфологические признаки. Классификация. Клиника сердечных и внесердечных проявлений. Патогенез клинических проявлений. Возрастные особенности клиники и течения. Сердечная недостаточность – классификация по Белоконь Н. А., клинические проявления. Лабораторно-инструментальная диагностика миокардитов. Дифференциальный диагноз (с кардиомиопатиями, ревматическим кардитом). Лечение миокардитов. Лечение недостаточности кровообращения. Осложнения.

Миокардит - воспалительное поражение сердечной мышцы инфекционной, токсико-инфекционной, инфекционно-аллергической, аутоиммунной и токсической этиологии.

Миокардит -это специфическое заболевание сердечной мышцы с установленной этиологией, характеризующееся:

•Воспалительной инфильтрацией миокарда с фиброзом

•Некрозом

•И/или дегенерацией миоцитов

Эпидемиология

Истинная частота неизвестна

По данным пат.анатомических исследований:

o Распространенность МК выше среди детей, особенно 1вых лет жизни, чем у взрослых o Наибольшая распространенность тяжелых форм кардитов - у детей 1х лет жизни

o Наибольший процент кардитов - у детей с внезапной смертью

o Наибольший процент летальности (50%) от Коксаки-миокардитов

Этиология

1.Вирусы: Коксаки А, Коксаки В, ЕСНО, краснухи, аденовирус, простой герпес, ВЭБ, ЦМВ, гриппа

2.Бактерии: коринобактерии дифтерии, стрептококк, иерсинии, менингококк, клебсиелла, лептоспиры, сальмонелла, клостридии, палочка Коха, возбудитель бруцеллеза

3.Паразиты: токсокары, эхинококки

4.Простейшие: токсоплазма, амеба

5.Грибы: актиномикоз, кандидоз, аспергиллез

6.Идиопатический

7.иммуноопосредованный

•Аллергены (Столбнячный анатоксин, сывороточная болезнь, вакцины; лекарственные препараты: пенициллин, цефаклор, колхицин, фуросемид, изониазид, лидокаин, тетрациклин, сульфаниламиды, фенитоин, фенилбутазон, метилдопа, тиазидные диуретики, амитриптилин)

•Аллоантигены (Отторжение трансплантата сердца)

•Аутоантигены (Неинфекционный лимфоцитарный миокардит. Неинфекционный гигантоклеточный миокардит. СКВ, ревматоидный артрит, болезнь Кавасаки, болезнь Крона, склеродермия, полимиозит, миастения, инсулинзависимый диабет, тиреотоксикоз, саркоидоз, гранулематоз Вегенера, ревматическая лихорадка)

8.токсический

•Лекарственные (Амфетамины, антрациклины, циклофосфамид, литий, катехоламины, интерлейкин-2)

•Тяжелые Ме (медь, железо, свинец)

•Разное (укусы насекомых, змей; отравление мышьяком, угарным газом)

•Гормоны (феохромоцитома)

•Физические (радиация, электрошок)

Патогенез

Морфологические признаки

МАКРО: дилатация полостей сердца, преимущественно ЛЖ; дряблость, отечность миокарда; на разрезе - пестрота, обусловленная гнездными скоплениями воспалительного инфильтрата

МИКРО: фокальная или диффузная воспалительная реакция, скопление мононуклеарных клеток - лимфоцитов, плазматических клеток, эозинофилов; некроз, деструкция кардиомиоцитов; интерстициальный фиброз; аллергический васкулит

Классификация

Классифицируемый признак |

Типы миокардитов |

|

|

Период возникновения заболевания |

Врожденный |

|

|

|

Приобретенный |

|

|

Этиологический фактор |

Вирусные, |

бактериальные, |

грибковые, |

|

спирохетозные, риккетсиозные, протозойные, |

||

|

паразитарные, токсические, аллергические, |

||

|

аутоиммунные. |

|

|

Форма (по локализации) |

Очаговый |

|

|

|

Диффузный |

|

|

Течение |

Фульминантный |

|

|

|

Острый — до 6 недель от начала заболевания |

||

|

Подострый — от 6 недель до 6 месяцев от начала |

||

|

заболевания |

|

|

|

Хронический (активный/персистирующий) - |

||

|

более 6 месяцев от начала заболевания |

||

Тяжесть кардита |

Легкий |

|

|

|

Среднетяжелый |

|

|

|

Тяжелый |

|

|

Стадия и ФК СН |

I, IIА, IIБ, III стадии |

|

|

|

I, II, III, IV функциональный класс |

|

|

Исходы и осложнения |

Выздоровление, кардиосклероз, гипертрофия |

||

|

миокарда, нарушение ритма и проводимости, |

||

|

легочная гипертензия, поражение клапанов, |

||

|

миоперикардит, тромбоэмболический синдром, |

||

|

дилатационная кардиомиопатия, кардиогенный |

||

|

шок, летальный исход |

|

|

Клиническая картина

Первые симптомы - на фоне ОРВИ или через 1-3 недели после заболевания (ОРЗ, ангина, стрептококковая инфекция и др.)

Начальный период: неспецифические симптомы, обусловленные:

Признаками ОРВИ - лихорадка, миалгии, жидкий стул

Признаками нарастающей недостаточности кровообращения:

- нарастающее беспокойство |

- утомляемость |

- потливость |

- боли в животе |

-диспепсия |

|

(тошнота, рвота) |

- слабость |

- нарастающая бледность и сероватый колорит кожи |

|

||

При прогрессировании заболевания - усиление симптомов сердечной недостаточности:

▪Одышка, тахипноэ, шумное с хрипами дыхание

▪Цианоз - акроцианоз, цианоз слизистых

▪Кашель при перемене положения тела

▪Тахикардия, не соответствующая температуре тела, сохраняющаяся во время сна

▪м.б. синкопе (свидетельство острой гипоксии мозга из-за низкого сердечного выброса)

▪При аускультации легких - влажные мелкопузырчатые хрипы преимущественно в нижних отделах легких

▪Увеличение печени

▪Пастозность мягких тканей, отеки, асцит, гидроторакс

▪Снижение диуреза

Кардиальные симптомы:

− Сердечный горб отсутствует (острота процесса)

−Верхушечный толчок ослаблен и смещен влево, может не определяться

−При пальпации возможно нарушение ритма, чаще экстрасистолия

−Границы относительной тупости сердца расширены, больше влево, м.б. нормальными

−Тоны сердца приглушены, особенно 1 тон (т.к. страдает основной компонент тона - мышечный)

−Усилен 2 тон над ЛА (признак пассивной легочной гипертензии)

−Нарушение ритма и проводимости (вовлечение в процесс проводящей системы): ритм галопа (острая миогенная дилатация сердца, кардиомегалия); экстрасистолия; брадикардия за счет АВблокады; внутрижелудочковые блокады

−Систолический шум на верхушке и в точке Боткина-Эрба: неинтенсивный, дующий, непродолжительный (за ссчет относительной митральной недостаточности на фоне дилатации ЛЖ), может отсутствовать

При миокардитах в первую очередь развивается левожелудочковая недостаточность

Патогенез клинических проявлений

Классификация сердечной недостаточности по Белоконь

Стадии |

Левожелудочковая СН |

Правожелудочковая СН |

1 |

СН в покое отсутствует, появляется после нагрузки в виде одышки и тахикардии |

|

2а |

ЧСС и ЧД увеличено на 15-30 и 30-50% |

Печень выступает на 2-3 см из-под края |

|

от нормы соответственно |

реберной дуги |

2в |

ЧСС и ЧД увеличено на 30-50 и 50-70% |

Печень выступает на 3-5 см из-под края |

|

от нормы соответственно; возможен |

реберной дуги, пастозность, набухание |

|

акроцианоз, навязчивый кашель, |

шейных вен |

|

влажные мелкопузырчатые хрипы в |

|

|

легких |

|

3 |

ЧСС и ЧД увеличено на 50-60 и 70-100% |

Гепатомегалия, отечный синдром (отеки на |

|

от нормы соответственно, клиническая |

лице, ногах, гидроторакс, гидроперикард, |

|

картина предотека и отека легкого |

асцит) |

Диагностика

1.ОАК: лейкоцитоз, повышение СОЭ

2.Б/Х: повышение СРБ, альфа2- и гамма-глобулинов, АСЛО, повышенная активность КФК, сердечных тропонинов, ЛДГ, N-концевой фрагмент промозгового натрийуретического пептида

3.ИФА, ПЦР

4.Выявление в крови аутоантител к антигенам миокарда - миозин, актин, миолемма

5.Рентгенография ОГК: увеличение размеров сердца - за счет левых отделов, тотальное; изменение конфигурации сердца - от нормальной и аортальной в первые 2-3 недели до шаровидной и трапециевидной через 1-11 месяцев; увеличение кардиоторакального индекса; усиление легочного рисунка за счет венозного застоя в малом круге кровообращения

6.ЭКГ: снижение вольтажа зубцов; синусовая тахикардия; нарушения ритма - предсердные и желудочковые тахикардии, экстрасистолии, мерцание и трепетание предсердий; нарушения проводимости (АВ-блокада 1-2 степени); нарушения процесса реполяризации - неспецифические изменения сегмента ST (депрессия, подъем) и зубца Т (инверсия, увеличение)

7.Эхо-КГ: дилатация ЛЖ и ЛП, симптом “рыбьего зева” - изменение формы митрального клапана в диастолу, признаки относительной недостаточности митрального клапана, снижение фракции выброса ЛЖ, расширение ПЖ как признак декомпенсации миокарда вследствие кардиосклероза, прогрессирование ЛЖ недостаточности

8.МРТ

9.Сцинтиграфия миокарда

Дифференциальный диагноз

С идиопатической дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) решающее значение имеет постепенное развитие симптомов застойной сердечной недостаточности, отсутствие или минимальные лабораторные признаки воспаления, отсутствие эффекта от противовоспалительной терапии.

Дифференциальная диагностика ревматических и неревматических миокардитов основана на исключении ревматической лихорадки, наблюдающейся у детей старше 5-7 лет. Характерны наличие связи манифестации миокардита с перенесенной стрептококковой инфекцией, имеют место экстракардиальные проявления – анулярная сыпь, артралгии, полиартрит, хорея. Для ревматического миокардита не характерна кардиомегалия и миокардиальная недостаточность, часто в процесс вовлекается перикард, рано может обнаруживаться деформация атриовентрикулярных клапанов, в дальнейшем формируются пороки сердца. Обнаруживаются лабораторные изменения, типичные для острой ревматической лихорадки (лейкоцитоз, повышение СОЭ, высокие титры АСЛО, СRP, антиген βгемолитического стрептококка группы А), при бактериологическом исследовании мазка из зева может выделяться β-гемолитический стрептококк группы А.

Лечение

Немедикаментозное лечение

Госпитализация

Постельный режим (2-8 недель) с лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой без усилия до разрешения острой фазы

Рациональное питание с достаточным количеством витаминов, микроэлементов, белков, про- и пребиотиков, ограничением поваренной соли (до 1-1,5 г у детей старшего возраста)

Питьевой режим рекомендуется контролировать диурезом. Объем выпитого ребенком должен быть на 200-300 мл меньше выделенного за сутки, составляя в среднем от 400 до 600 мл/сутки у детей первых лет жизни

Медикаментозное лечение

1.Этиотропная терапия:

•Противовирусная терапия - ремантадин, ацикловир, ганцикловир, цитотект

•Антибактериальная - пенициллины, макролиды, цефалоспорины - 2-3 недели

•Противогрибковая - амфотерицин В, дифлюкан, вориконазол

•Антипротозойная

•Другая специфическая терапия при установленной этиологии (риккетсиоз, иерсиниоз и др.)

2.Патогенетическая терапия

Противовоспалительная терапия:

•НПВС неселективного типа - диклофенак, ибупрофен, индометацин

•НПВС селективного типа - низкие дозы аспирина, нимесулид

•Не назначается в первые 2-3 недели при вирусном миокардите (острый процесс)

Противовоспалительная + иммуносупрессивная терапия:

•ГКС - преднизолон 1-1,5 мг/кг в сутки 3-4 недели с последующим снижением до поддерживающей дозы 5-10 мг/сут (0,5 мг/кг) до 6 месяцев (при тяжелом течении с прогрессирующей СН, при ИТШ, падении АД, при тяжелом поражении проводящей системы)

•ГКС+цитостатики (циклосоприн) - при крайне тяжелом течении, при формировании подострого и хронического течения миокардита

Воздействие на иммунологическую реактивность (при лабораторно подтвержденных иммунологических отклонениях):

•Иммуноглобулин человека нормальный в/в (при остром течении)

•Иммуномодуляторы - интерферон альфа-2 (суппозитории) (при вирусном кардите)

3.Симптоматическая терапия

Терапия СН:

Снижение пред- и постнагрузки -

o ингибиторы АПФ (каптоприл, капотен)

o Диуретики - НК 1 стадии не назначается, НК 2а - гипотиазид+триамтерен, гипотиазид+верошпирон, фуросемид+верошпирон; НК 2б-3 - всегда комбинации с фуросемидом

Нормализация сердечного выброса -

o Сердечные гликозиды (дигоксин) (при мерцании или трепетании предсердий) o Вета-адреномиметики (добутамин)

o Допаминергические средства (допамин)

o Ингибиторы фосфодиэстеразы (амринон, милринон)

Коррекция метаболических изменений -

o Магнерот o Неотон

o Милдронат o Карнитин o Убихинон

o Цитохром С o Рибофлавин

Лечение нарушений сердечного ритма - кордарон, верапамил, анаприлин

Профилактика гиперкоагуляционных изменений -

o Антикоагулянты (гепарин 50-100-150 ЕД/кг/сут)

o Дезагрегенты (курантил 3-5 мг/кг/сут, трентал 5-10 мг/кг/сут, пармидин)

Осложнения

▪Кардиофиброз

▪Стойкие нарушения ритма сердца и проводимости

▪ХСН

31.Ювенильный ревматоидный артрит у детей – определение ЮРА, современные представления об этиологии и патогенезе заболевания. Патоморфология заболевания. Классификация ЮРА. Основные клинические формы. Лабораторные и инструментальные методы диагностики заболеваний. Рентгенологические стадии ЮРА. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения заболевания. Особенности динамического наблюдения. Осложнения. Исходы. Прогноз.

Юношеский артрит – артрит неустановленной причины, длительностью более 6 недель, развивающийся у детей в возрасте не старше 16 лет при исключении другой патологии суставов.

Этиология

Этиология ЮА неизвестна. Первичный антиген неизвестен.

Предположительно, к развитию ЮРА приводит сочетание различных экзогенных и эндогенных повреждающих факторов и гиперчувствительность организма к их воздействию. Манифестации может способствовать:

•перенесенная острая инфекция, (чаще всего, вирусная, вызванная парвовирусом B19, вирусом Эпштейна-Барра, ретровирусами);

•травма суставов;

•инсоляция или переохлаждение;

•инъекции белковых препаратов.

Важную роль играет семейно-генетическая предрасположенность к развитию ревматической патологии (носительство определенных сублокусов HLA-антигенов).

Патогенез

1.Чужеродный антиген поглощается и перерабатывается антиген-презентирующими клетками (дендритными, макрофагами, B лимфоцитами и др.),

2.Которые презентируют его Т лимфоцитам.

3.Взаимодействие антиген-презентирующей клетки с CD4+-лимфоцитами стимулирует синтез цитокинов.

4.ИЛ 2, вырабатывающийся при активации Th1, взаимодействует со специфическими ИЛ 2- рецепторами, что вызывает клональную экспансию Т лимфоцитов и стимулирует рост В лимфоцитов.

5.Приводит к синтезу Ig G плазматическими клетками, повышает активность натуральных киллеров (NК) и активирует макрофаги.

6.ИЛ 4, синтезирующийся Th2-клетками, вызывает активацию гуморального звена иммунитета, стимуляцию эозинофилов и тучных клеток, развитие аллергических реакций.

7.Активированные клетки (макрофаги, Т, В лимфоциты и др.) синтезируют провоспалительные цитокины ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8, ИЛ 17, ФНО α и др.

8.Гиперпродукция провоспалительных цитокинов лежит в основе неоангиогенеза; повреждения синовиальной оболочки сустава, хряща (а впоследствии и кости)

Патоморфология

•Отмечается образование микроворсинок, лимфоидных инфильтратов, разрастаний грануляционной ткани (паннуса) и эрозий на поверхности суставного хряща, деструкция хряща

иэпифизов костей, сужение суставной щели, атрофия мышечных волокон.

•приводит к необратимым изменениям в суставах, развитию подвывихов и вывихов, контрактур, фиброзного и костного анкилоза, ограничению функции суставов.

•Деструкция соединительной ткани и изменения в сосудах также проявляются в других органах

исистемах.

Классификация

Варианты течения ЮИА.

•Системный артрит определяют при наличии артрита, сопровождаемого или предшествуемого лихорадкой в течение 2 нед в сочетании с 2 или более признаками: преходящими, летучими эритематозными высыпаниями; серозитом, генерализованной лимфаденопатией, гепатомегалией и/или спленомегалией.

•Полиартрит: негативный по РФ определяют при поражении 5 или более суставов в течение первых 6 мес заболевания, РФ-отрицательный.

•Полиартрит: позитивный по РФ определяют при поражении 5 и более суставов в течение первых 6 мес заболевания, наличии положительного РФ в двух тестах на протяжении 3 мес

•Олигоартрит: определяют при наличии артрита 1–4-го суставов в течение первых 6 мес заболевания:

o персистирующий; артрит с поражением 1–4-го суставов в течение всей болезни;

o Распространяющийся; с поражением 5 или более суставов (после 6 мес от начала заболевания).

Клиническая картина

1. Суставная форма. Основное проявление — артрит, для которого характерны — отечность, гиперемия, локальное повышение температуры, боль, нарушение функции (ограничения подвижности в суставе).

Симптом утренней скованности — тугоподвижность в суставах в утренние часы продолжительностью от 10–15 мин до нескольких часов.

У детей чаще всего поражаются коленные суставы, реже голеностопные и лучезапястные. Вовлечение в процесс суставов шейного отдела позвоночника — одно из типичных проявлений. Поражение височно-нижнечелюстного сустава.