- •3.9 Примеры экспериментальных исследований впф в школе л.С.Выготского. Историческое развитие познавательных процессов в работах а.Р. Лурии. Развитие впф в онтогенезе.

- •5.9 Типы и формы деятельности. Структура предметной деятельности по а.Н. Леонтьеву. Представление о ведущих деятельностях.

- •6.9 Потребности и мотивы. Свойства потребностей, характеристика процесса их опредмечивания и распредмечивания. Основные функции мотива: побудительная, смыслообразующая и структурирующая.

- •1.10 Понятия «ощущение» и «восприятие». Свойства ощущений. Биологическая целесообразность. Строение анализатора. Ощущения и реальность: теория специфических энергий Мюллера. Связь ощущения и стимула.

- •2.10 Классификация ощущений. Интермодальные ощущения.

- •3.10 Характерные особенности ощущений (синестезии, адаптация, сенсибилизация).

- •4.10 Основные положения «неклассической» физиологии н.А. Бернштейна. Понятия «рефлекторного кольца», «сенсорных коррекций». Структура «рефлекторного кольца».

- •5.10 Уровни построения движений, по н.А. Бернштейну. Психологический смысл концепции «физиологии активности».

- •1.11 Виды образных явлений.

- •2.11 Перцептивный образ и его свойства. Специфика перцептивного образа в сравнении с другими образными явлениями.

- •3.11 Двойственная природа образов восприятия: чувственная ткань и предметное содержание.

- •5.11 Методы измерения порогов

- •6.11 Концепция непрерывности сенсорного ряда. Теория обнаружения сигнала.

- •7.11 Основной психофизический закон. Психофизический закон Стивенса.

- •8.11 Субсенсорная область (Гершуни).

- •1.12 Структурализм. Ощущения и образы памяти как элементы перцептивного образа. Гипотеза суммации ощущений.

- •2.12 Гештальттеория восприятия. Законы перцептивной организации. Принцип изоморфизма.

- •3.12 Экологический подход Гибсона. Понятие объемлющего оптического строя и инвариантных структур светового потока. Восприятие как процесс извлечения информации.

- •4.12 Конструктивизм. Теория бессознательных умозаключений Гельмгольца. Понятия первичного образа, образа представления, перцептивного образа, бессознательных умозаключений.

- •5.12 Конструктивизм. Теория категоризации Брунера. Стадии категоризации. Перцептивная готовность.

- •6.12 Теория перцептивного цикла Найссера. Понятие когнитивной схемы. Виды и функции когнитивных схем.

- •7.12 Информационный и нейрофизиологический подходы. Когнитивная нейрология.

- •2.13 Восприятие движения. Системы восприятия реального движения: изображение-сетчатка и глаз-голова. Экологический подход к восприятию движения. Иллюзии восприятия движения.

- •3.13 Потребности и ценности как организующие факторы восприятия. Подход New Look.

- •4.13 Восприятие времени.

- •5.13 Развитие восприятия.

- •1.14 Особый статус проблемы внимания в психологии. Свойства внимания. Диагностика свойств внимания: примеры методик.

- •2.14 Явления невнимания. Явления предельного внимания. «Опыт потока».

- •3.14 Эффекты внимания и критерии внимания.

- •4.14 Виды и функции внимания.

- •5.14 Понимание внимания в классической психологии сознания. Структуралистский подход.

- •6.14 Гештальтпсихология: внимание как «энергия».

- •7.14 Моторные теории внимания. (Рибо, Ланге).

- •8.14 Внимание как селекция. (Черри, Бродбент, Трейсман, Дойчи, Норман, Шифрин-Джойнстон-Хайнц).

- •9.14 Внимание как ресурс. (Канеман)

- •10.14 Внимание как действие. Перцептивный цикл. «Избирательное смотрение» (Найссер).

- •11.14 Воспитание и формирование внимания.

6.12 Теория перцептивного цикла Найссера. Понятие когнитивной схемы. Виды и функции когнитивных схем.

Общая направленность теории У. Найссера - согласовать имеющиеся теории восприятия, разработав для описания перцептивного процесса достаточно общие и универсальные когнитивные структуры. В силу своей обобщенности и поэтому значительной объясняющей силы, теория У. Найссера занимает место общей методологии в психологии восприятия или метатеории.

Центральное понятие в этой теории когнитивная схема - это психическая структура, предвосхищающая принятие перцептивной системой поступающей информации. Следовательно, когнитивные схемы управляют познавательной активностью человека. В качестве набора предвосхищений схемы выступают как своего рода планы для перцептивных действий, эти планы имеются до появления образа и постоянно модифицируются в процессе его создания. Предвосхищающая функция схем обеспечивает нашему чувственному познанию преемственность прошлого опыта. Когнитивные схемы опосредствуют восприятие на разных уровнях формирования перцептивного образа — от установочных движений органов чувств до межмодального взаимодействия анализаторных систем. Они представляют собой иерархическое образование. Когнитивные предвосхищающие схемы не имеют модально-специфического характера, т.е. это не зрительные, слуховые или тактильные способы отображения информации, скорее это обобщенные способы поиска, получения, переработки и обобщения любой чувственной информации. Функционально схемы - это широкие распределенные системы, создающиеся для осуществления разного рода познавательной активности.

Виды когнитивных схем:

1. Личностные схемы – ориентированы на конкретных людей. Например, схема для вашего друга может включать информацию о его внешности, его поведении, его личности и его предпочтениях.

2. Социальные схемы – включают общие знания о том, как люди ведут себя в определенных социальных ситуациях.

3. Самосхемы – сфокусированы на знании о себе. Включают в себя как то, что вы знаете о своем нынешнем Я, так и идеи о своем идеализированном или будущем Я.

4. Схемы событий – сосредоточены на моделях поведения, которые должны соблюдаться при определенных инцидентах. Действуют подобно сценарию, информирующему нас о том, что нам следует делать, как действовать и что говорить в конкретной ситуации.

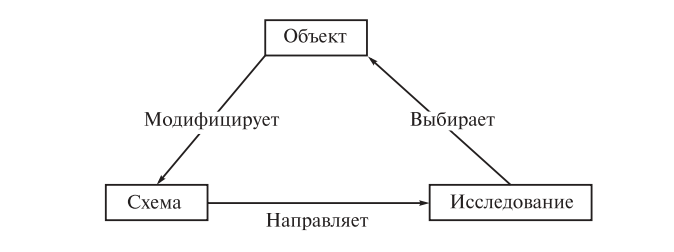

Вводится понятие перцептивного цикла, в котором схема — это фаза цикла, а восприятие — сам непрерывный во времени цикл. В этом цикле схема направляет нашу перцептивную активность, выбирая объект и исследуя чувственные качества объекта, извлекая информацию, в ходе этого процесса сама модифицируется. Образ восприятия можно, таким образом, представить в виде временного среза этого цикла.

7.12 Информационный и нейрофизиологический подходы. Когнитивная нейрология.

Информационный подход в психологии восприятия рассматривает человека как сложную компьютероподобную систему переработки входящей сенсорной информации. Этот процесс рассматривается в виде последовательных и/или параллельных стадий, каждая из которых выполняет специфические операции по преобразованию информации. Конечная цель информационного подхода в восприятии - создание структурно-функциональной модели, состоящей из отдельных и связанных между собой блоков, выполняющих функцию, подобную построению перцептивного образа психикой человека.

В соответствии с принципами последовательного анализа входящей информации в этой теории описывается ряд стадий переработки информации, начиная с сетчаточной проекции внешнего объекта до его опознания человеком:

1. Первый уровень — образ, который рассматривается как пространственно-временное распределение световой энергии на сетчатке. Является началом процесса видения.

2. Первоначальный эскиз, или набросок, — второй уровень анализа. Результатом переработки информации на этой стадии является описание структуры распределения света на сетчатке: выделение текстуры, контуров, формы, взаимного расположения объектов в пространстве, расстояния до наблюдателя.

3. 2,5-мерный эскиз - третий уровень переработки информации. На этом уровне обрабатывается информация, проанализированная на предыдущем уровне. Здесь осуществляется определение общей ориентации и глубины контуров относительно наблюдателя. Извлекается информация о глубине и расстоянии объектов до точки, в которой находится наблюдатель.

4. Построение трехмерной модели - последняя стадия. На этом уровне анализа создается общая сцена видения ситуации в виде отдельных объектов независимо от их расположения на сетчатке. На этом уровне наблюдателю презентируется мир уже распознанных предметов и их взаимное расположение.

В основе нейрофизиологического подхода лежит идея о том, что зрительная система состоит из конечного набора нейронных детекторных структур, выделяющих различные признаки объектов. Эти нейронные структуры и их взаимодействие образуют нейронные сети, способные выделять сложные признаки поступающей на рецепторы сенсорной информации. С этой точки зрения динамика нейронных структур может отображать определенное перцептивное событие.

1.13 Восприятие пространства. Признаки восприятия удаленности и глубины: окуломоторные, монокулярные (изобразительные), бинокулярные, трансформационные. Механизмы стереозрения: корреспондирующие и диспаратные точки сетчатки. Экологический подход к восприятию пространства.

Окуломоторные:

Исследованиями психологов и физиологов установлена роль движений глаз в восприятии удаленности объекта от наблюдателя и восприятии глубины.

1. Аккомодация. Фокусировка оптической системы глаза на объект осуществляется посредством изменения кривизны хрусталика или аккомодации. Чем ближе расстояние до объекта, тем сильнее сокращается цилиарная мышца, пропорционально изменяя кривизну хрусталика.

2. Конвергенция. Тенденция глаз к сближению при скоординированной фиксации на объектах, расположенных вблизи от наблюдателя. Объекты, расположенные далеко от наблюдателя, рассматриваются им таким образом, что линии взглядов обоих глаз практически параллельны. Поскольку конвергенция контролируется глазодвигательными мышцами, степень их напряженности может служить признаком глубины или удаленности: чем ближе объект, тем более они напряжены.

3. Бинокулярный параллакс. Как правило, животные с фронтально расположенными глазами, и в первую очередь хищники и приматы, обоими глазами видят относительно большую часть поля зрения. Однако в пределах области бинокулярного перекрывания два глаза получают несколько отличные друг от друга изображения одной и той же объемной композиции. Эта разница между двумя ретинальными изображениями называется бинокулярной диспарантностью/параллаксом.

Монокулярные:

Пространственные признаки, которые могут восприниматься не только двумя, но и одним глазом, называются монокулярными признаками. Большинство монокулярных пространственных признаков статичны (воспринимаются при условии, что и наблюдатель, и находящиеся в поле его зрения объекты неподвижны), но есть и такие признаки, которые проявляются только тогда, когда либо есть движение, либо тогда, когда изменяется характер движения глазных, или окуломоторных, мышц.

1. Интерпозиция

Неполная маскировка, или перекрывание, одного объекта другим. Если один объект частично закрыт другим, наблюдателю кажется, что тот объект, который виден целиком, находится на более близком расстоянии.

2. Воздушная перспектива

Рассматривая какой-либо пейзаж, мы менее четко видим те предметы, которые удалены от нас, чем те, которые находятся поблизости. Этот монокулярный источник информации, называемый воздушной перспективой, является следствием влияния на свет мельчайших частиц, содержащихся в атмосфере. Свет, проходя через атмосферу, содержащую взвешенные твердые частицы, пары воды и прочие примеси, рассеивается, что приводит к уменьшению четкости деталей и светимости ретинальных изображений объектов. Поскольку свет, который отражается от более удаленных предметов, проходит более длинный путь в атмосфере, нежели свет, который отражается от предметов, расположенных ближе к наблюдателю, более удаленные предметы воспринимаются менее четко, и чем дальше от наблюдателя они находятся, тем сильнее проявляется этот эффект «дымки». Воздушная перспектива может служить признаком удаленности или глубины, и прежде всего в тех случаях, когда речь идет об очень удаленных предметах.

3. Затененность и светимость

Наибольшей светимостью обладает та поверхность, которая ближе к источнику света. По мере удаления от источника света светимость поверхностей уменьшается и возрастает их затененность. Чередование света и тени также способствует восприятию глубины отграниченных поверхностей.

4. Затененность и форма

Если трехмерный объект освещен светом от единственного источника, взаимное расположение затененных и освещенных участков подчиняется определенным общим закономерностям. Поскольку те поверхности, которые расположены ближе к источнику света, оказываются наиболее освещенными, форма объекта влияет на чередование освещенных и затененных участков. В результате этого поверхности, обращенные к источнику света, кажутся светлее, а противоположные им — темнее.

5. Элевация.

Линия горизонта располагается в поле зрения выше (по вертикали), чем передний план. Соответственно если в поле зрения наблюдателя на разной высоте находятся два объекта и ему кажется, что они оба лежат ниже линии горизонта, то более удаленным ему будет казаться тот объект, который располагается выше.

6. Линейная перспектива.

Восприятие глубины на основании плоскостного изображения в значительной мере облегчается за счет использования линейной перспективы. Линейная перспектива предполагает планомерное уменьшение величины удаленных предметов и расстояний между ними. Изображение объемной сцены претерпевает такое же превращение, как и при проецировании на сетчатку.

7. Градиент текстуры.

Когда мы смотрим на какую-либо текстурированную поверхность, по мере ее удаления от нас ее текстура начинает казаться более тонкой, а образующие ее элементы — относительно мелкими и теснее примыкающими друг к другу, или более уплотненными. Кажущаяся величина элементов и промежутков между ними с увеличением расстояния уменьшается. В соответствии с этим восприятие такой текстурированной поверхности, как природный ландшафт, дает возможность достаточно надежно оценить удаленность.

8. Относительный размер.

Применим в тех случаях, когда две похожие или идентичные формы разной величины рассматриваются одновременно или непосредственно одна за другой. В таких ситуациях больший по величине объект кажется расположенным ближе к наблюдателю.

9. Монокулярный параллакс

Монокулярный параллакс движения - это монокулярный источник информации о глубине и взаимном расположении объектов в поле зрения, возникающий в результате перемещения наблюдателя или объектов. Как было показано выше, бинокулярный параллакс связан с небольшим различием в положении обоих глаз. При движениях головы или перемещении тела человека возникает значительный параллакс, связанный с этими движениями. Во время такого рода движений происходят закономерные перемещения проекций воспринимаемых объектов по сетчатке: когда мы смещаемся влево, все объекты движутся вправо, и наоборот.

Корреспондирующие и диспарантные точки сетчаток:

Когда взгляд зафиксирован на небольшом объекте, его изображение проецируется на центральные ямки обеих сетчаток. Однако будет виден только один объект, поскольку оба глаза конвергированы и проецируют объект на идентичные, или корреспондирующие, участки обеих сетчаток. Это значит, что если можно было бы совместить две сетчатки со спроецированными на них изображениями так, чтобы совпали обе центральные ямки, то совпали бы и оба изображения объекта, на котором зафиксирован взгляд. Участки сетчаток, идентичные для обоих глаз, называются корреспондирующими точками сетчаток.

Гороптер — это воображаемая, или виртуальная, проходящая через точку фиксации взгляда искривленная поверхность, проекции всех точек которой попадают на корреспондирующие точки сетчаток обоих глаз и вызывают ощущение единичного объекта. Однако объекты, не лежащие на гороптере, соответствующем определенному положению глаз, вызывают диплопию, или двойное видение, поскольку они стимулируют диспарантные, или некорреспондирующие, точки сетчатки. Иными словами, объекты, расположенные ближе или дальше точки фиксации взгляда, проецируются на не соответствующие друг другу участки двух сетчаток; что и приводит к диспарантности и двойному видению.

Экологический подход Гибсона:

Суть: во многих естественных ситуациях вполне достаточный объем информации о взаимном расположении предметов в пространстве воспринимается скорее непосредственно, чем является результатом анализа и обработки различных признаков глубины и удаленности. Гибсон исходит из того, что вся необходимая информация о глубине и удаленности содержится в ретинальных изображениях, которые сами по себе являются надежными источниками информации об окружающей обстановке. Гибсон также подчеркивает роль постоянных изменений сетчаточного образа, являющихся результатом динамических взаимодействий, вызванных движениями наблюдателя. Несмотря на перемещения наблюдателя, изменения окружающей обстановки и изменения изображения на сетчатке, некоторые источники динамической информации остаются постоянными. Гибсон назвал подобную информацию инвариантами.