- •Предисловие

- •Введение

- •Часть I. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.

- •Глава 1. Теоретические аспекты чрезвычайных ситуаций.

- •1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

- •1.1.1. Силы и средства РСЧС

- •1.1.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

- •1.1.3. Режимы функционирования РСЧС

- •1.1.4. Роль и место гражданской обороны в решении задач РСЧС

- •1.2. Концепция приемлемого риска

- •1.2.1. Расчет риска

- •1.2.2. Системный анализ безопасности

- •1.2.3. «Дерево причин и опасностей» как система

- •1.3. Классификация производственных аварий и катастроф

- •1.3.1. Понятие о поражающих факторах чрезвычайных ситуаций и их классификация

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях.

- •2.1. Теоретические основы прогнозирования

- •2.1.1. Общие положения прогнозирования

- •2.1.2. Модели воздействия

- •2.1.3. Законы разрушения сооружений и поражения людей

- •2.1.4. Законы разрушения сооружений

- •2.1.5. Законы поражения людей

- •2.2. Прогнозирование последствий техногенных ЧС (на примере химических аварий)

- •2.2.1.Примеры решения типовых задач по прогнозированию химической обстановки

- •2.2.2. Выводы

- •2.3. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций природного характера

- •2.3.1. Прогнозирование последствий ЧС в районе разрушительных землетрясений

- •2.3.2. Прогнозирование обстановки при лесном пожаре

- •Контрольные вопросы

- •Часть II Чрезвычайные ситуации природного характера

- •Глава 3. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера

- •3.1. Основные тенденции развития опасных природных явлений

- •3.2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного происхождения

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 4. Землетрясения

- •4.1.Причины землетрясений

- •4.2.Характеристика землетрясений

- •4.2.1. Глубина очага

- •4.2.2. Магнитуда

- •4.2.3.Интенсивность энергии на поверхности

- •4.3. Прогнозирование землетрясений

- •4.4. Защита от землетрясений

- •4.5. Моретрясения. Цунами

- •4.6. Извержения вулканов

- •4.7. Меры по уменьшению потерь от извержения вулканов

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 5. Наводнения

- •5.2. Типы наводнений

- •5.3. Защита от наводнений

- •5.4. Действия населения при угрозе наводнений

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 6. Обвалы, оползни, сели, снежные лавины

- •6.1. Обвалы

- •6.2. Оползни

- •6. 2.1. Характеристика оползней

- •6.2.2. Наблюдение за состоянием склонов

- •6.2.3. Анализ и прогнозирование обвалов и оползней

- •6.2.4. Проведение защитных работ

- •6.2.5. Соблюдение безопасного режима жизнедеятельности

- •6.3. Сели

- •6.4. Снежные лавины

- •6.5. Действия населения при угрозе схода оползней, обвалов, селей

- •6.6. Спасательные работы при эвакуации пострадавших от обвалов, оползней, снежных лавин

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 7. Лесные и торфяные пожары

- •7.1. Виды лесных пожаров и их последствия

- •7.2. Тушение лесных пожаров

- •7.3. Торфяные пожары

- •7.4. Борьба с торфяными пожарами

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 8. Бури, ураганы, смерчи

- •8.1. Происхождение и оценка бурь, ураганов, смерчей

- •8.2. Меры по обеспечению безопасности при угрозе бурь, ураганов, смерчей

- •8.3. Действия населения при угрозе и во время бурь, ураганов и смерчей

- •Контрольные вопросы

- •Часть III. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них

- •Глава 9. Транспортные аварии и катастрофы.

- •9.1. Аварии на городском транспорте

- •9.1.1. Виды дорожно-транспортных происшествий

- •9.1.2. Безопасное поведение в автотранспорте

- •9.1.3. Особенности поведения в метро

- •9.2. Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте

- •9.3. Аварии на авиационном транспорте

- •9.4. Аварии на водном транспорте

- •9.4.1. Характеристики спасательных средств

- •9.4.2. Действия терпящих кораблекрушение

- •9.4.3. Высадка с судна

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 10 Пожары и взрывы

- •10.1. Краткая характеристика и классификация пожаро- и взрывоопасных объектов

- •10.2. Классификация и краткая характеристика пожаров и взрывов как причин ЧС

- •10.2.1. Виды пожаров

- •10.2.2. Классификация взрывов

- •10.3. Взрывы конденсированных взрывчатых веществ, газо-, паро- и пылевоздушных смесей

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 11. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом химически опасных веществ

- •11.1. Классификация аварийно химически опасных веществ

- •11.2. Аварии с выбросом АХОВ

- •11.3. Воздействие химически опасных веществ на организм человека

- •11.3.1. Виды воздействия АХОВ на организм человека

- •11.3.2. Краткая характеристика некоторых видов АХОВ

- •11.3.3. Технические жидкости

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 12 Аварии с выбросом радиоактивных веществ

- •12.1. Открытие явления радиоактивности

- •12.2. Естественные источники радиоактивности на Земле

- •12.3. АЭС и урановые рудники как источники радиоактивного загрязнения

- •12.4. Аварии на радиационно опасных объектах

- •12.5. Чернобыльская катастрофа и ее последствия

- •12.6. Действия населения при аварии на атомных электростанциях

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 13 Гидродинамические аварии

- •13.1. Водные ресурсы и водное хозяйство страны

- •13.2. Общие понятия о гидротехнических сооружениях и их классификация

- •13.2.1. Основные цели устройства плотин

- •13.2.2. Основная классификация плотин

- •13.3. Состояние гидротехнических сооружений Российской Федерации

- •13.4. Аварии на гидротехнических сооружениях

- •13.5. Причины и виды гидродинамических аварий

- •13.6. Последствия гидродинамических аварий и меры защиты населения

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 14. Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения

- •14.1. Окружающая среда и здоровье человека

- •14.1.1. Химические факторы

- •14.1.2. Биологические факторы

- •14.1.3. Физические факторы

- •14.2. Влияние неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье населения

- •14.3. Охрана окружающей среды

- •14.3.1.Природоохранная деятельность предприятий

- •14.3.2.Экологическое право

- •14.3.3. Экономический механизм охраны окружающей природной среды

- •14.4. Глобальные экологические проблемы современности

- •14.4.1. Парниковый эффект

- •14.4.2. Кислотные осадки

- •14.4.3.Озоновый экран Земли

- •14.4.4.Проблема отходов

- •14.4.5.Уничтожение лесов

- •14.4.6.Антропогенное воздействие на гидросферу

- •14.5. Критерии оценки качества окружающей среды

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 15 Безопасность трудовой деятельности

- •15.1. Охрана труда как безопасность жизнедеятельности в условиях производства

- •15.1.1. Дисциплина труда

- •15.1.2. Условия труда

- •15.2. Экономические вопросы охраны труда

- •15.3. Атмосферные условия производственной среды

- •15.3.1. Химический состав воздуха

- •15.3.2. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений

- •15.4. Защита от шума и вибрации

- •15.4.1. Воздействие шума

- •15.4.1. Воздействие вибрации

- •15.5. Освещение производственных помещений

- •15.5.1. Основные светотехнические характеристики

- •15.5.2. Системы и виды производственного освещения

- •15.5.3. Основные требования к производственному освещению

- •15.5.4. Нормирование производственного освещения

- •15.5.5. Источники света и осветительные приборы

- •15.6. Производственный травматизм

- •15.6.1.Расследование и учет несчастных случаев на производстве

- •15.6.2.Причины несчастных случаев

- •15.6.3.Изучение причин несчастных случаев (травматизма)

- •15.6.4. Страхование от несчастных случаев

- •15.6.5.Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы, связанные с несчастными случаями

- •15.6.6. Профилактика несчастных случаев

- •Контрольные вопросы

- •Часть IV Чрезвычайные ситуации социального характера

- •Глава 16. Массовые беспорядки

- •16.1. Город как среда повышенной опасности

- •16.2. Толпа, виды толпы

- •16.3. Паника

- •16.4. Массовые погромы

- •16.5. Массовые зрелища и праздники

- •16.6. Безопасность в толпе

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 17 ЧС криминального характера и защита от них.

- •17.1. Кража

- •17.2. Мошенничество

- •17.3. Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье

- •17.3.1. Нападение на улице

- •17.3.2.Приставания пьяного

- •17.3.3.Изнасилование

- •17.3.4.Нападение в автомобиле

- •17.3.5.Опасность во время ночной остановки

- •17.4. Предупреждение криминальных посягательств в отношении детей

- •17.5. Необходимая самооборона в криминальных ситуациях.

- •17.5.1. Правовые основы самообороны

- •17.5.2. Основные правила самообороны

- •17.5.3. Средства самозащиты и их использование

- •Контрольные вопросы

- •ГЛАВА 18 Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе

- •18.1. Причины терроризма

- •18.2. Социально-психологические характеристики террориста

- •18.3. Международный терроризм

- •18.3.1. Борьба с терроризмом

- •18.3.2. Правила поведения для заложников

- •Контрольные вопросы

- •Часть V. Психологические аспекты чрезвычайной ситуации

- •Глава 19. Психопатологические последствия чрезвычайной ситуации

- •19.1. Неординарные ситуации

- •19.2. Психопатологические последствия ЧС

- •19.2.1. Суицидальные проявления психопатологических последствий ЧС

- •19.2.2. Типология суицидального поведения

- •19.2.3. Посттравматические стрессовые расстройства

- •Контрольные вопросы

- •20.1. Личность типа жертвы

- •20.2. Личность безопасного типа поведения

- •Приложение 1 Словарь терминов

- •Приложение 2 Справочный материал

- •Литература

ГЛАВА 6. Обвалы, оползни, сели, снежные лавины

6.1. Обвалы

Обвал — это быстрое отделение (отрыв) и падение массы горных пород (земли, песка, камней, глины) на крутом склоне вследствие потери устойчивости склона, ослабления связности, цельности горных пород

Обвал происходит под влиянием процессов выветривания, движения подземных и поверхностных вод, подмыва или растворения породы, колебания почвы Чаще всего обвалы происходят в период дождей, таяния снега, при проведении взрывных и строительных работ Разновидностью обвала является вывал — обрушение отдельных глыб и камней из грунтов на отвесных склонах

Поражающим фактором обвала является падение тяжелых масс горных пород, способных повредить, сломать, раздавить даже прочные сооружения либо засыпать их грунтом, преградив доступ к ним. Другая опасность обвалов состоит в возможном запруживании рек и обрушении берегов озер, воды которых в случае прорыва могут стать причиной наводнений или, что еще опаснее, селевых потоков.

Для оценки обвалов используют объем обвалившихся горных пород Исходя из объема,

обвалы подразделяются:

∙на очень малые (объемом менее 5 м3),

∙малые (5-50 м3),

∙средние (50-1000 м3),

∙крупные (более 1000 м3)

Изредка в природных условиях наблюдаются гигантские обвалы, в результате которых обрушиваются миллионы и даже миллиарды кубических метров пород Так, в 1911 г на реке Муграб (Таджикистан) в горах Памира во время землетрясения произошел крупнейший обвал, названный Уссурийским Его объем составил 2,2 млрд м3 В результате этого обвала образовалась огромная естественная плотина, перекрывшая Муграб, возникло Сарезское озеро длиной 75 км и шириной до 3,4 км, наибольшая глубина — 505 м

6.2.Оползни

6.2.1. Характеристика оползней

Оползни - это скользящие смещения масс горных (или других) пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Оползни могут сходить со всех склонов крутизной от 19°, а при глинистых грунтах - от 5-7° Причинами возникновения оползней могут служить следующие факторы:

1.Естественно-природные:

∙землетрясения;

∙переувлажнение склонов осадками;

∙увеличение крутизны склона в результате подмыва водой;

∙ослабление прочности твердых пород при выветривании, вымывании или выщелачивании;

∙наличие в толще грунта размягченных глин, плывунных песков, ископаемого льда;

∙чередование водоупорных (глинистых) и водоносных пород (песчано-гравийных, трещиноватых, известковых);

∙расположение слоев грунта с наклоном в сторону склона;

∙пересечение пород трещинами

2. Антропогенные:

∙вырубка лесов и кустарников на склонах. Причем вырубка может происходить намного выше места будущего оползня, но вода не будет задерживаться растениями вверху, в результате чего грунты переувлажняются далеко внизу;

∙взрывные работы, которые являются, по сути, локальным землетрясением и способствуют развитию трещин в породах;

∙распахивание склонов, чрезмерный полив садов и огородов на склонах;

∙разрушение склонов котлованами, траншеями, дорожными выемками, подрезающими склоны,

∙закупоривание, засорение, заваливание мест выхода подземных вод;

∙строительство жилья и промышленных объектов на склонах, что ведет к разрушениям склонов, увеличению силы тяжести, направленной вниз по склону.

Нехватка свободных площадей в безопасных местах обусловливает массовую застройку холмов и даже склонов гор. Это ведет к деформации почвы, сползанию и разрушению домов и т. д.

В зависимости от крутизны склона и характера грунта оползень может развиваться мгновенно (табл. 61).

Если скорость потока больше метра в секунду, то это почти обвал, обрушение породы, которое опаснее, чем медленно скользящий оползень. Скорости больше одного метра в минуту также являются катастрофическими, поскольку за короткое время почти невозможно организовать спасение людей, имущества, животных.

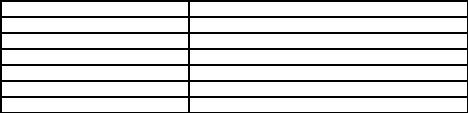

Таблица 6.1. Скорость движения оползней

Скорость движения

3м/с

0,3м/год

1,5м/сутки

1,5м/месяц

1,5м/год 0,06м/год

Поражающим фактором оползней являются тяжелые массы грунта, засыпающие или разрушающие все на своем пути. Поэтому главный показатель оползня — это его объем, измеряемый в кубометрах. Измерив длину, ширину и высоту оползня, подсчитав его объем, легко определить его массу в тоннах.

По объему оползни классифицируются так:

∙малые — до 10 тыс. м3,

∙средние— 10-100тыс. м3;

∙крупные — 100 тыс. — 1 млн. м3;

∙очень крупные — более 1 млн. м3.

Кроме того, оползни классифицируются по масштабу явления, механизму оползневого процесса и месту его возникновения.

Масштаб оползней характеризуется вовлеченной в процесс площадью:

∙очень мелкие — до 5 га;

∙мелкие — 5-50 га;

∙средние — 50-100 га;

∙крупные - 100-200 га;

∙очень крупные — 200-400 га;

∙грандиозные — более 400 га.

Крупные оползни вызываются, как правило, естественными причинами и образуются вдоль обрывов и склонов. Их толщина достигает 10-20 м и более. Оползневое тело часто сохраняет свою монолитность. Средние и мелкомасштабные оползни чаще происходят под воздействием антропогенных процессов.

По механизму оползневого процесса выделяются оползни сдвига, выдавливания, вязкопластичные, гидродинамического выноса, внезапного разжижения. Часто механизм оползня бывает комбинированным

6.2.2.Наблюдение за состоянием склонов

Кмерам по предупреждению оползней относятся: наблюдение за состоянием склонов; анализ и прогнозирование возможности обвалов и оползней; проведение комплексных инженерных защитных работ; обучение лиц, проживающих, работающих и отдыхающих в опасной зоне, правилам безопасности жизнедеятельности; проверка безопасности режима, строительных норм и правил (СНиП) при производстве работ, инструкций и стандартов, предусмотренных для каждого вида производственной деятельности

Наблюдение осуществляется постоянным, тщательным визуальным осмотром каждого места с крутыми склонами и обрывами, находящегося в зоне непосредственной жизнедеятельности человека. Визуальный контроль нужно сочетать со слуховым (акустическим). Малейший шум наверху, удар грома, а также выстрел или громкий крик в определенных условиях могут породить мощный горный обвал.

Признаками возможного обвала являются многочисленные трещины в отвесных скалах нависающие блоки, появление отдельных фрагментов скал, глыб, отделяющихся от основной (корневой) породы.

В отличие от обвалов и обрушений пород, оползни развиваются значительно медленнее, и есть немало признаков, позволяющих своевременно обнаружить зарождающийся оползень

Признаки зарождающегося оползня:

∙разрывы и трещины в грунте, на дорогах защитных (противооползневых) сооружениях и укреплениях,

∙нарушения и разрушения подземных и наземных коммуникаций,

∙смещение, отклонение от вертикали деревьев, столбов, опор неравномерное натяжение или обрыв проводов,

∙искривление стен зданий и сооружений, появление на них трещин,

∙изменение уровня воды в колодцах, скважинах, системах отвода воды, в любых водоемах

Нужно наблюдать также, чтобы не было утечек в грунт воды из водозаборных колонок и водопроводов, а также следить за состоянием стоков

6.2.3. Анализ и прогнозирование обвалов и оползней

Достаточно посмотреть на угол склона, чтобы определить, что всякий продолжительный дождь, сотрясение грунта или неправильное строительство могут повлечь за собой обрушение грунта. Для более точного прогноза нужны анализ грунтов в данном месте, анализ условий уже случавшихся обвалов и оползней, а также наличие некоторого опыта и специальных знаний

Накопленный опыт позволяет прогнозировать даже размер камней и целых блоков, которые могут осыпаться с отвесных крутых склонов, мимо которых, например, проложена дорога. Размер отрывающихся блоков и их фрагментов определяется прочностью пород. Блоки наибольшего размера (до 15 м в поперечнике) образуются в базальтах. В гранитах, гнейсах, крепких песчаниках образуются глыбы меньшего размера, максимум до 3-5 м, в алевролитах — до 1-1,5 м. В сланцевых породах обвалы наблюдаются значительно реже, и размер глыб в них не превышает 0,5-1 м

В целом по стране очень малые обвалы составляют 65-70%, малые — 15-20%, средние — 10-15%, крупные — менее 5% от общего числа обвалов. Вероятность же гигантских обвалов составляет примерно 0,05%

6.2.4. Проведение защитных работ

Проведение защитных работ на склонах называют активными мероприятиями, в отличие от пассивных (наблюдение, прогнозирование оползней и т.д.).

Кзащитным работам относятся.

∙планировка откосов, выравнивание бугров и заделка трещин;

∙осуществление плановых строго дозированных безопасных для людей взрывов, вызывающих управляемый сход обвалов и оползней,

∙уменьшение крутизны склонов с помощью техники и направленных взрывов (срезка верхней части склонов и укладка грунта у подножья),

∙строительство дорог, эстакад, виадуков, отводящих транспортные потоки из опасных зон,

∙сооружение подпорных стенок, контрбанкетов, свайных рядов в местах, где дороги подрезают склоны, у подошвы потенциальных оползней для создания упора,

∙устройство направляющих стенок для изменения движения обвальных пород,

∙перехват подземных вод с помощью дренажной системы, регулирование поверхностных стоков устройством лотков, кюветов, других водостоков,

∙защита склонов дреновкой, посевом трав, насаждением кустарников и деревьев. Помимо связывания грунта корневой системой, деревья активно поглощают осадки (хвойные около 60%, лиственные около 30% выпадающих осадков).

6.2.5.Соблюдение безопасного режима жизнедеятельности

Соблюдать меры безопасности (меры охранного и ограничительного характера) необходимо всем людям, проживающим работающим или отдыхающим в опасных зонах. К ним относятся:

∙запрещение строительства промышленных предприятий, жилых зданий, железных и автомобильных дорог без надлежащих мер по защите от обвалов и оползней,

∙ограничение в необходимых случаях движения поездов и автомашин в зонах, примыкающих к обваловым и оползневым участкам,

∙запрещение взрывов и горных работ вблизи опасных участков,

∙охрана горных пастбищ, древесно-кустарниковои и травянистой растительности,