- •1.Возникновение и развитие гистологии и цитологии как самостоятельных наук. Роль клеточной теории в развитии гистологии и медицины. Работы Шванна, Пуркинье и др.

- •2.Развитие гистологии, цитологии и эмбриологии в России. Современный этап в развитии гистологии, цитологии и эмбриологии.

- •3.Основные методы исследования в цитологии, гистологии и эмбриологии. Представление о гистологическом препарате. Основные этапы его приготовления. Строение светового микроскопа и правила работы с ним.

- •4.Дополнительные методы микроскопирования: ультрафиолетовый, флюоресцентный, фазово-контрастный.

- •5.Понятие о клетке, как живой элементарной системе, основе строения и функции эукариотических организмов:

- •6.Основные положения клеточной теории на современном этапе развития науки:

- •7.Плазмолемма: строение, химический состав, функции:

- •9.Основные положения клеточной теории. Организация плазматической мембраны. Межклеточные взаимодействия. Примембранные компоненты. Функции плазмолеммы.

- •10.Общий план эукариотической клетки:

- •11. Структурно-функциональная характеристика органелл, участвующих в энергопроизводстве:

- •12.Структурно-функциональная характеристика органелл, участвующих во внутриклеточном пищеварении, защитных и обезвреживающих реакциях:

- •13.Структурная, химическая и функциональная характеристика органелл, составляющих цитоскелет клеток Строение и значение центриолей, ресничек и жгутиков:

- •14. Понятие о компартментализации клетки и ее функциональное значение. Лизосомы. Строение, химический состав, функции. Понятие о первичных и вторичных лизосомах, об аутофагосомах и гетерофагосомах:

- •15. Вклад Пуркинье, Шванна, Вирхова и др. В учение о клетке:

- •16.Структурно-функциональная характеристика органелл, участвующих в процессах синтеза и секреции веществ из клеток:

- •17. Органеллы цитоплазмы: понятие и классификация. Структурно-функциональная характеристика органелл, участвующих во внутриклеточном пищеварении, защитных и обезвреживающих реакциях:

- •18. Ядро: строение, функции, химический состав. Взаимодействие структур ядра и цитоплазмы в процессе синтеза белка в клетках. Основные этапы синтеза белка:

- •20.Клеточный цикл. Репродукция клеток. Способы воспроизведения клеток, их структурная характеристика. Эндорепродукция. Полиплоидия. Функциональное значение:

- •21. Понятие о жизненном цикле клеток: этапы и их характеристика. Особенности жизненного цикла у различных популяций клеток:

- •22.Воспроизведение клеток и его виды. Митоз. Преобразование структурных компонентов клетки на различных этапах митоза. Роль клеточного центра в митозе. Морфология и виды митотических хромосом:

- •23. Мейоз, его характеристика и биологическое значение:

- •24.Внутриклеточная регенерация Некроз, апоптоз:

- •25.Понятие о жизненном цикле клетки.Рост,дифференцировка,старение и смерть клетки.Апоптоз и его значение.Понятие о диффероне.

- •27. Оплодотворение. Биологическое значение оплодотворения. Этапы оплодотворения. Слияние пронуклеусов. Условия, необходимые для нормального оплодотворения.

- •3.Этапы оплодотворения:

- •28.Зигота. Строение зиготы. Дробление. Характеристика дробления зародыша человека. Хронология, продолжительность:

- •29. Этапы эмбрионального развития. Понятие дробления зародыша. Типы дробления. Характеристика дробления зиготы млекопитающих. Типы бластул. Строение зародыша на стадии имплантации у человека.

- •3.Типы дробления:

- •30.Строение зародыша на разных стадиях дробления. Морула. Бластоциста. Эмбриобласт и трофобласт. Имплантация. Ее механизмы. Этапы имплантации. Особенности имплантации у человека:

- •31. Основные стадии эмбриогенеза. Характеристика и значение процесса гаструляции. Типы гаструляции. Особенности образования зародышевых листков у разных организмов:

- •32. Основные этапы эмбрионального развития. Механизмы развития Понятия детерминации и дифференцировки. Морфологическое проявление этих процессов в клетках различных тканей:

- •33.Основные стадии эмбриогенеза. Понятие и механизмы гаструляции. Типы гаструляции у различных животных. Характеристика гаструляции у человека.

- •34. Понятие дифференцировки зародышевых листков. Представление об индукции как факторе, вызывающем дифференцировку .Образование зачатков тканей и органов у зародыша млекопитающих..

- •37. Образование, строение, функции провизорных органов: амниона, желчного мешка, аллантоиса, плаценты у млекопитающих. Особенности их образования у человека.

- •Покровный эпителий

- •I. Однослойный эпителий.

- •1. Однослойный однорядный эпителий

- •2. Однослойный многорядный эпителий (мерцательный)

- •II. Многослойный эпителий.

- •III. Переходный эпителий (уротелий)

- •Железистый эпителий

- •42. Эпителиальные ткани. Морфо-функциональная характеристика. Классификация (морфо- функциональная и генетическая). Однослойные эпителии. Их разновидности, строение и функция. Базальная мембрана.

- •Морфофункциональная классификация

- •Гистогенетическая классификация (Хлопина)

- •I. Однослойный эпителий.

- •1. Однослойный однорядный эпителий

- •2. Однослойный многорядный эпителий (мерцательный)

- •43. Морфо-функциональная характеристика покровного эпителия. Классификация (морфо-функциональная и генетическая). Многослойные эпителии. Физиологическая регенерация, локализация камбиальных клеток.

- •Морфофункциональная классификация

- •Гистогенетическая классификация (Хлопина)

- •47.Морфо-функциональная характеристика лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Зернистые лейкоциты (гранулоциты), их разновидности, количество, строение, функции и продолжительность жизни.

- •53. Морфо-функциональная характеристика и классификация соединительной ткани. Плотная и рыхлая волокнистая соединительная ткань, ее строение и функции. Сухожилие как орган.

- •54. Морфо-функциональная характеристика и классификация соединительной ткани. Соединительные ткани со специальными свойствами: классификация, строение и функции.

- •55. Ретикулярная ткань, строение, гистофизиология и значение. Жировая ткань, разновидности, строение и значение. Пигментная ткань. Слизистая ткань.

- •57. Хрящ как орган. Строение гиалинового волокнистого и эластического хрящей. Надхрящница. Ее значение в питании, росте и регенерации хряща.

- •58.Костные ткани. Морфо-функциональная характеристика и классификация костных тканей. Их развитие, строение, роль клеточных элементов и межклеточного вещества. Возрастные изменения.

- •59.Костные ткани. Морфо-функциональная характеристика и классификация. Регенерация и возрастные изменения. Характеристика прямого и непрямого гистогенеза костной ткани.

- •60.Кость как орган. Микроскопическое строение кости. Надкостница (периост и эндост), ее строение, роль в питании, росте и регенерации кости. Сосуды и нервы кости.

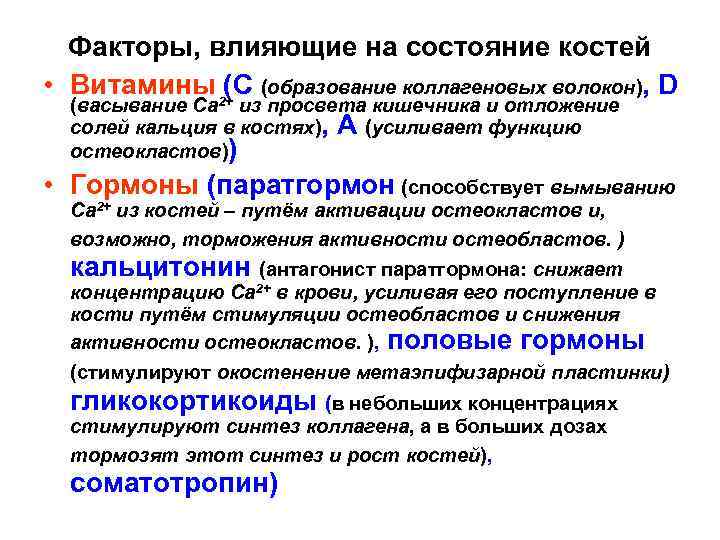

- •61.Грубоволокнистая костная ткань. Пластинчатая (тонковолокнистая) костная ткань. Их локализация в организме и морфо-функциональные особенности. Факторы, влияющие на рост костей.

- •67. Морфо-функциональная характеристика нервной ткани. Источники развития. Нейроглия. Классификация. Строение и значение различных типов глиоцитов

- •Межнейрональные синапсы

- •72. Ствол мозга. Нейронная организация серого вещества. Продолговатый мозг. Ретикулярная формация. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Функции промежуточного мозга.

- •74. Мозжечок. Строение и функциональная характеристика. Нейронный состав коры мозжечка. Межнейронные связи. Афферентные и эфферентные нервные волокна мозжечка.

- •76. Орган зрения. Общая морфо-функциональная характеристика. Источники и ход эмбрионального развития. Общий план строения глазного яблока. Оболочки, их отделы и производные, тканевой состав.

- •77. Основные функциональные аппараты глаза: диоптрический (светопреломляющий), аккомодационный, рецептурный аппарат. Фоторецепторные клетки. Механизм фоторецепция.

- •81.Органы слуха и равновесия. Общая морфо-функциональная характеристика. Внутреннее ухо. Костный и перепончатый лабиринты. Источники и ход эмбрионального развития.

- •83.Улитковая часть перепончатого лабиринта. Спиральный орган. Волосковые (сенсорно-эпителиальные) и опорные клетки. Гистофизиология восприятия звуков.

- •Наружная оболочка (адвентиция):

- •87. Вены. Строение стенки вен в связи с гемодинамическими условиями. Особенности строения вен различного типа (мышечного и безмышечного). Строение венозных клапанов. Органные особенности вен.

- •88. Лимфатические сосуды. Строение и классификация. Строение лимфатических капилляров и различных видов лимфатических сосудов. Участие лимфатических капилляров в системе микроциркуляции.

- •89. Сердце. Общая морфо-функциональная характеристика сердца. Источники и ход эмбрионально-го развития. Строение стенки сердца, ее оболочки, их тканевой состав. Иннервация сердца.

- •91.Строение и функции красного костного мозга. Особенности васкуляризации и строение гемокапилляров. Желтый костный мозг. Возрастные изменения. Регенерация костного мозга.

- •1) Крупноклеточные ядра

- •2) Мелкоклеточные ядра гипоталамуса

- •99.Эпифиз. Источники и ход эмбрионального развития. Строение, клеточный состав. Связь с другими эндокринными железами. Возрастные изменения.

- •101. Околощитовидные железы. Источники и ход эмбрионального развития. Строение и клеточ- ный состав. Роль в регуляции минерального обмена. Механизмы регуляции околощитовидных желез.

- •Слизистая

- •Подслизистая

- •Мышечная оболочка

- •4. Наружная оболочка

- •3 Типа эпителия:

- •106.Язык. Функции, строение. Особенности строения слизистой оболочки на верхней и нижней поверхности органа. Сосочки языка и их виды.

- •107. Зубы. Строение. Эмаль, дентин и цемент- строение, значение и химический состав. Пульпа зуба - строение и значение. Периодонт - строение и значение. Смена зубов. Возрастные изменения

- •108. Глотка и пищевод. Функция, строение, стенки, источники и ход эмбрионального развития. Строение различных отделов стенки пищевода. Железы пищевода, их гистофизиология.

- •111. Толстая кишка, морфо-функциональная характеристика. Строение стенки. Особенности строения слизистой оболочки в связи с функцией. Червеобразный отросток. Особенности его строения и значение:

- •114. Печень. Гепатоциты, их строение, цитохимические особенности и функции. Понятие о морфо-функциональных различиях гепатоцитов в пределах печеночной дольки. Регенераторные потенции печени.

- •117.Легкие. Морфо-функциональная характеристика. Внутрилегочные воздухоносные пути: бронхи и бронхиолы. Зависимость строения стенки бронхов и бронхиол от их калибра.

- •120 Плевра. Морфо-функциональная характеристика

- •I. Обновление состава

- •123. Дерма. Сосочковый и сетчатый слои, их тканевой состав. Железы кожи. Сальные и потовые железы, их развитие, строение, гистофизиология.

- •124.Придатки кожи. Волосы. Развитие, строение, рост и смена волос. Ногти. Строение и рост ногтей.

- •126.Мочевыводящие пути. Строение стенки почечных чашечек, чашек и лоханок. Морфо-функциональная характеристика мочеточника, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.

- •128. Мужские половые органы. Предстательная железа. Строение, функции.

- •1. Локализация

- •2. Функции

- •3. Состав

- •4. Железы простаты

- •Бульбоуретральные (куперовы) железы

- •129. Придаток яичка, семявыносящие пути, семенные пузырьки, половой член. Их строение и функции. Придаток и пути

- •Функции этих канальцев и протока:

- •Семенные пузырьки Функция

- •Строение

- •Половой член

- •Кожа полового члена

- •Пещеристые тела

- •130. Женские половые органы. Яичник, его строение и функции - генеративная и эндокринная. Овогенез. Отличия овогенеза от сперматогенеза. Строение и развитие фолликулов

- •Строение яичника

- •Овогенез и его отличия

- •133.Влагалище. Строение его стенок в связи с менструальным циклом. Использование влагалищных мазков при определении фаз женского полового цикла.

60.Кость как орган. Микроскопическое строение кости. Надкостница (периост и эндост), ее строение, роль в питании, росте и регенерации кости. Сосуды и нервы кости.

Кость как орган состоит из нескольких тканей: 1) костная ткань, 2) надкостница: 2а) наружный слой – ПВНСТ, 2б) внутренний слой – РВСТ, с кровеносными сосудами и нервами, а также стволовыми и полустволовыми клетками.

Если рассмотреть трубчатую кость как орган, то в ней различают (диафиз): 1) Надкостница (периост). В ней различают два слоя:

1)наружный (волокнистый) - образован в основном волокнистой соединительной тканью; 2)внутренний (клеточный) - содержит остеогенные камбиальные клетки, преостеобласты и остеобласты различной степени дифференцировки. Через надкостницу проходят питающие кость сосуды и нервы. Надкостница связывает кость с окружающими тканями и принимает участие в ее трофике, развитии, росте и регенерации.

2) Наружные общие (генеральные) пластинки - костные пластинки окружают кость по всему периметру, а между ними - остеоциты.

3) Слой остеонов. Остеон (Гаверсова система) - это система из 5-20 цилиндров из костных пластинок, вставленных друг в друга. В центре остеона проходит кровеносный капилляр. Между костными пластинками-цилиндрами в лакунах лежат остеоциты.

4) Внутренние общие (генеральные) пластинки (аналогичны с наружными).

5) Эндоост - по строению аналогичен с периостом. Регенерация и рост кости в толщину осуществляется за счет периоста и эндооста. Все трубчатые кости, а также большинство плоских костей гистологически являются тонковолокнистой костью.

61.Грубоволокнистая костная ткань. Пластинчатая (тонковолокнистая) костная ткань. Их локализация в организме и морфо-функциональные особенности. Факторы, влияющие на рост костей.

Классификация

Ретикулофиброзная (грубоволокнисая) костная ткань. Имеется в черепных швах, местах прикрепления сухожилий к костям. Грубоволокнистая (ретикулофиброзная) кость образуется ткаже при сращении костей после перелома. Главное отличие ретикулофиброзной костной ткани - в расположении оссеиновых волокон в межклеточном веществе - волокна располагаются произвольно.

Тонковолокнистая (пластинчатая) костная ткань В тонковолокнистой костной ткани оссеиновые волокна располагаются в одной плоскости параллельно друг другу и склеиваются оссеомукоидом - т.е. формируют пластинки. Между костными пластинками в полостях-лакунах лежат остеоциты. Если рассмотреть трубчатую кость как орган, то в ней различают (диафиз): 1) Надкостница (периост). В ней различают два слоя:

1)наружный (волокнистый) - образован в основном волокнистой соединительной тканью; 2)внутренний (клеточный) - содержит остеогенные камбиальные клетки, преостеобласты и остеобласты различной степени дифференцировки. Через надкостницу проходят питающие кость сосуды и нервы. Надкостница связывает кость с окружающими тканями и принимает участие в ее трофике, развитии, росте и регенерации.

2) Наружные общие (генеральные) пластинки - костные пластинки окружают кость по всему периметру, а между ними - остеоциты.

3) Слой остеонов. Остеон (Гаверсова система) - это система из 5-20 цилиндров из костных пластинок, вставленных друг в друга. В центре остеона проходит кровеносный капилляр. Между костными пластинками-цилиндрами в лакунах лежат остеоциты.

4) Внутренние общие (генеральные) пластинки (аналогичны с наружными).

5) Эндоост - по строению аналогичен с периостом. Регенерация и рост кости в толщину осуществляется за счет периоста и эндооста. Все трубчатые кости, а также большинство плоских костей гистологически являются тонковолокнистой костью.

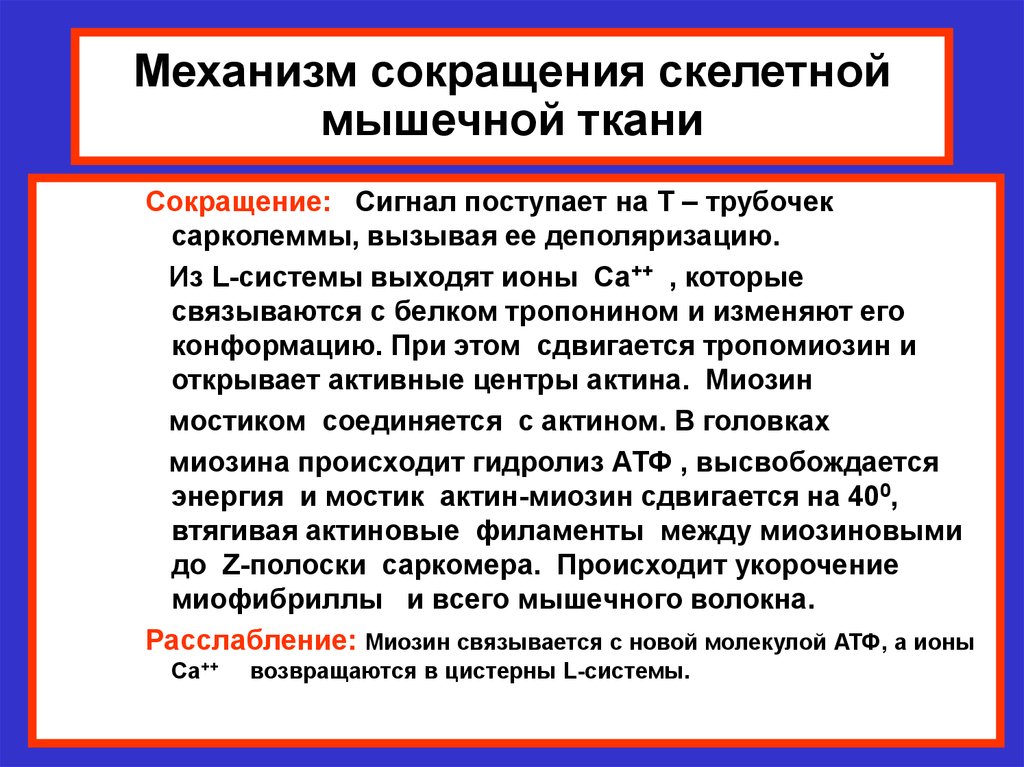

62. Мышечное волокно (симпласт), как структурная единица ткани. Строение мышечного волокна: базальная мембрана, сарколемма, ядра, органеллы общего значения, специальные органеллы. Саркотубулярная система. Саркомер как структурная единица миофибриллы. Механизм мышечного сокращения.

Структурно-функциональной единицей является мышечное волокно, состоящее из миосимпласта и миосателлитоцитов, покрытых общей базальной мембраной.

Части:

1. Камбий. Миосателлитоциты - малодифференцированные клетки, являющиеся источником регенерации мышечной ткани. Они прилежат к поверхности миосимпласта, так что их плазмолеммы соприкасаются.

2. Миосимпластическая часть. Мышечное волокно по форме организации живого вещества является симпластом (огромная масса цитоплазмы, где разбросаны сотни тысяч ядер).

Мышечное волокно включает большое число ядер, саркоплазму. В саркоплазме находятся: - органоиды спецназначения - миофибриллы - митохондрии - Т-система (Т-трубочки, Л-трубочки, цистерны;) - включенияя (особенно гликоген). Комплекс, состоящий из плазмолеммы миосимпласта и базальной мембраны, называют сарколеммой.

Строение миосимпласта. Миосимпласт имеет множество продолговатых ядер, расположенных непосредственно под сарколеммой. Их количество в одном симпласте может достигать нескольких десятков тысяч. У полюсов ядер располагаются органеллы общего значения — аппарат Гольджи и небольшие фрагменты гранулярной эндоплазматической сети. Миофибриллы заполняют основную часть миосимпласта и расположены продольно.

Саркомер — структурная единица миофибриллы. Каждая миофибрилла имеет поперечные темные диски (анизотропные, полоска А, представлена толстыми миозиновыми нитями) и светлые диски (изотропные, полоски I, представлена тонкими актиновыми нитями). Саркомер = ½ полоски I (актин.) – полоска А (миозин.) – ½ полоски I (актин.)

63.Морфо-функциональная характеристика и классификация мышечных тканей. Скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань: источники развития, строение, иннервация. Структурные основы сокращения мышечного волокна. Типы мышечных волокон. Регенерация. Мышца как орган: строение, васкуляризация, иннервация.

Структурные элементы: клетки, волокна. Основные морфологические признаки: 1)удлиненная форма клеток, 2)продольно расположенные миофибриллы и миофиламенты 3)гладкая (агранулярная)ЭПС хорошо развита (резервуар для Са2+) 4)митохондрии рядом с сократительными элементами, включения гликогена, липидов (запас источников энергии) 5)Миоглобин 6)нервные окончания на каждой клетке (иннервируется вся мышца), 7)тесные контакты между клетками

Классификация

I. Морфофункциональный принцип:

1. Гладкие (неисчерченные) мышечные ткани

Структурно-функциональной единицей ГМТ является гладкомышечная клетка или леомиоцит.

Иннервируется вегетативной нервной системой, т.е. несознательно.

2. Поперечнополосатые (исчерченные) мышечные ткани

Структурно-функциональной единицей является мышечное волокно.

Иннервируется соматической нервной системой, т.е. сознательно.

II. Гистогенетический принцип:

1. ГМТ

1) мезенхимные (из десмального зачатка в составе мезенхимы),

2) эпидермальные (из кожной эктодермы и из прехордальной пластинки),

3) нейральные (из нервной трубки),

2. ППМТ

1) Скелетные МТ - соматические (миотомные).

2) Сердечные МТ - целомические (из миоэпикардиальной пластинки висцерального листка сомита)

Поперечно-полосатая МТ соматического типа (скелетная мускулатура)- В эмбриогенезе ПП МТ соматического типа развивается из миотомов. Структурно-функциональной единицей является мышечное волокно, состоящее из миосимпласта и миосателлитоцитов, покрытых общей базальной мембраной.

Части:

1. Камбий. Миосателлитоциты - малодифференцированные клетки, являющиеся источником регенерации мышечной ткани. Они прилежат к поверхности миосимпласта, так что их плазмолеммы соприкасаются.

2. Миосимпластическая часть. Мышечное волокно по форме организации живого вещества является симпластом (огромная масса цитоплазмы, где разбросаны сотни тысяч ядер).

Мышечное волокно включает большое число ядер, саркоплазму. В саркоплазме находятся: - органоиды спецназначения - миофибриллы - митохондрии - Т-система (Т-трубочки, Л-трубочки, цистерны;) - включенияя (особенно гликоген). Комплекс, состоящий из плазмолеммы миосимпласта и базальной мембраны, называют сарколеммой.

По строению и функциональным особенностям выделяют мышечные волокна I типа (красные м.в.), которые содержат много митохондрий, миоглобина (придает красный цвет), высокую активность фермента сукцинатдегидрогеназы, но мало миофибрилл. Красные м.в. добывают энергию для сокращения путем аэробного оксиления гликогена, т.е. нуждаются в дыхании.

М.В. II типа (белые м.в.) содержат больше миофибрилл и относительно больше гликогена, зато меньше митохондрий и у них низка активность сукцинатдегидрогеназы. Белые м.в. энергию для сокращений получают путем анаэробного окисления гликогена, т.е. в дыхании не нуждаются.

64. Морфо-функциональная характеристика сердечной поперечно-полосатой мышечной ткани. Источники развития. Виды и особенности строения кардиомиоцитов. Строение и значение вставочных дисков. Понятие о сердечных «мышечных волокнах». Регенерация.

Источник развития кардиомиоцитов: целомический эпителий миоэпикардиальной пластинки висцерального листка спланхнотома.

Виды кардиомиоцитов:

Типичные (рабочие или сократительные)

Атипичные: синусные или пейсмейкерные, переходные, проводящие, секреторные

Рабочие кардиомиоциты: ответственны за сокращения всей сердечной мышцы, также могут передавать управляющие сигналы друг другу

Синусные: они отвечают за ритм, т.е. меняют состояние сокращения на состояние расслабления; именно они воспринимают нервные импульсы.

Переходные: посредники проведения сигнала между синусами и проводящими кардиомиоцитами.

Проводящие: образуют цепочки (сигнал передается от 1 клетки в цепочке к последней; последняя клетка в цепочке передает сигнал рабочим кардиомиоцитам).

Секреторные: вырабатывают гормон, покрыты базальной мембраной.

Строение кардиомиоцитов

цилиндрическая форма

соединены друг с другом концами, образуя функциональные волокна

в области контактов находится вставочные диски

покрыты базальной мембраной

ядра овальные, лежат по центру (ЭТО ВАЖНО!)

есть общие органеллы

есть специализированные: миофибриллы, СПС, Т-трубочки, митохондрии

митохондрии идут на протяжении всего саркомера

есть светлые и темные диске, Z- и M- линии, но диски не всегда находится на 1 уровне (у них поперечно-полосатая исчерченность выражена не отчетливо)

механизм сокращения такой же

кардиомиоциты предсердий и желудочков отличаются: у кардиомиоцитов предсердий меньше миофибрилл, митохондрий, а также нет Т-трубочек.

Строение вставочных дисков

имеют продольный и поперечный фрагменты

к поперечным фрагментам прикрепляются актиновые филаменты

поперечные фрагменты двух кардиомиоцитов соединяются десмосомами, а продольные соединяются щелевидными контактами

Особенности атипичных кардиомиоцитов

они крупные

у них мало миофибрилл

они не упорядочены

не имеют Т-канальцев

в вставочных дисках нет контактов щелевидных и десмосом.

Понятие о сердечных мышечных волокнах

Сердечные мышечные волокна или проводящая система сердца – это совокупность атипичных кардиомиоцитов, образующих синоатриальнвй, атриовентрикулярный узлы, пучки Гиса и волокна Пуркинье

Функции проводящей системы сердца является генерация потенциала действия, приведение его к сократительному миокарду и обеспечение последовательности сокращений предсердий и желудочков.

Регенерация

Регенерация кардиомиоцитов происходит только по внутриклеточному типу, то есть восстанавливаются только органоиды клеток, пролиферации, то есть деления, кардиомиоцитов не наблюдается, так как они являются клетками на стадии G0 .

При инфаркте миокарда восстановление дефекта происходит за счет разрастания соединительной ткани и образования рубцов. Естественно, сократительная функция в этих участках отсутствует; это сопровождается также нарушением ритма сердечных сокращений

65.Общая характеристика и классификация мышечных тканей. Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань. Источник развития. Морфологическая и функциональная характеристика. Регенерация. Другие виды неисчерченных сократительных элементов.

Мышечная ткань – это структура, образованная разными по происхождению элементами, но имеющая общую функцию - способность к сокращению. Мышечная ткань обеспечивает передвижение организма в пространстве, движения частей организма и движения внутренних органов.

Структурным элементом мышечной ткани является мышечное волокно – симпласт, образованный

сарколеммой

саркоплазмой

ядрами

миосателлитами, сопровождаю4щими это волокно.

Элементы мышечного волокна

имеют удлиненную форму

имеют продольные миофибриллы

имеют филаменты, обеспечивающие сократимость (образованны актином и миозином)

имеют митохондрии рядом с сократительными элементами и включения гликогена липидов и миоглобина.

Гладкая мышечная ткань

не имеет поперечную исчерченность так как нет темных и светлых дисков

сокращения обеспечиваются за счет наличия плотных телец - это белки, прикрепленные к плазмалемме

а) Гладкие миоциты не имеют поперечной исчерченности

б) Они содержат (в своей центральной части) по одному палочковидному ядру.

в) Во многих клетках - большое количество гранулярной ЭПС. Здесь происходит синтез компонентов межклеточного вещества - протеогликанов, коллагена, эластина и пр.

а) В гладких миоцитах нет Т-трубочек, L-канальцев и терминальных цистерн, как в скелетной и сердечной тканях.

б) Плазмолемма образует многочисленные впячивания - кавеолы, которые превращаются в пузырьки. Эти образования участвуют в транспорте в клетку ионов Са2+ из окружающей среды.

Источники развития

Гладкая мышечная ткань образована гладкими миоцитами. Миоциты(кроме миоцитов радужки) развиваются из мезенхимы по следующей схеме:

мезенхимная стволовая клетка--гладкий промиобласт--гладкий миобласт--малодифференцированный гладкий миоцит-- зрелый гладкий миоцит.

Регенерация

Регенерация происходит в основном на внутриклеточном уровне, то есть восстанавливаются органеллы, но возможна регенерация и на клеточном уровне, так как гладкие миоциты не теряют способность к делению.

Сократительный аппарат

Тонкие (актиновые) миофиламенты прикрепляются к т.н. плотным тельцам (аналогам Z-полоски), которые либо связаны с плазмолеммой, либо находятся в цитоплазме. Толстые (миозиновые) миофиламенты занимают менее фиксированное положение. Они внедряются между тонкими миофиламентами только в процессе сокращения

Процесс сокращения тоже запускается ионами Са2+. Но ионы Са2+при возбуждении клетки поступают в цитоплазму не столько из эндоплазматического ретикулума, сколько из межклеточной среды (МКС) при помощи кавеол. Поступление ионов Са2+ из МКС происходит гораздо медленнее, чем из саркоплазматического ретикулума. Поэтому сокращения гладкой мускулатуры развиваются не так быстро, как в скелетных мышцах, но зато могут продолжаться достаточно долго без заметного утомления

66. Нервная ткань. Морфо-функциональная характеристика, источники развития. Классификация нейронов (морфологическая и функциональная). Нейроциты. Строение перикариона и отростков. Роль плазмолеммы нейроцитов в рецепции, генерации и проведении нервного импульса. Аксональный транспорт: типы и значение.

Нервная ткань – совокупность связанных между собой нервных клеток (нейронов, нейроцитов) и вспомогательных элементов (нейроглии), которая регулирует деятельность всех органов и систем живых организмов.

Нервная ткань состоит из:

1. Нервных клеток (нейроны, нейроциты) — основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию.

2. Нейроглии, которая обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции.

Гистогенез

Размножение нервных клеток происходит главным образом в период эмбрионального развития. Вначале нервная трубка состоит из 1 слоя клеток, которые размножаются митозом, что приводит к увеличению количества слоев.

Первичная нервная трубка в спинальном отделе рано делится на три слоя:

1) самый внутренний эпендимный слой, содержащий зачатковые клетки – эпендимоциты (выстилают спинно-мозговой канал, мозговые желудочки).

2) промежуточная зона (мантийный или плащевой слой), куда мигрируют пролиферирующие клетки из эпендимного слоя; клетки дифференцируится в 2-х направлениях:

а) Нейробласты утрачивают способность к делению и в дальнейшем дифференцируются в нейроны (нейроциты).

б) Глиобласты продолжают делиться и дают начало астроцитам и олигодендроцитам. (см. Макроглия, стр. 5)

Способность к делению не утрачивают полностью и зрелые астроциты, и олигодендроциты. Новообразование нейронов прекращается в раннем постнатальном периоде. Из клеток плащевого слоя образуются серое вещество спинного и часть серого вещества головного мозга.

3) наружный слой – краевая вуаль, который в зрелом мозге содержит миелиновые волокна – отростки 2-х предыдущих слоев и макроглию и дает начало белому веществу.

Нейроны

Нейроны, или нейроциты — специализированные клетки нервной системы, ответственные за рецепцию, обработку (процессинг) стимулов, проведение импульса и влияние на другие нейроны, мышечные или секреторные клетки. Нейроны выделяют нейромедиаторы и другие вещества, передающие информацию. Нейрон является морфологически и функционально самостоятельной единицей, но с помощью своих отростков осуществляет синаптический контакт с другими нейронами, образуя рефлекторные дуги — звенья цепи, из которой построена нервная система.

Нейроны отличаются большим разнообразием форм и размеров. Диаметр тел клеток-зерен коры мозжечка 4—6 мкм, а гигантских пирамидных нейронов двигательной зоны коры большого мозга — 130—150 мкм.

Обычно нейроны состоят из тела (перикариона) и отростков: аксона и различного числа ветвящихся дендритов.

Отростки нейронов

1. Аксон (нейрит) - отросток, по которому импульс идёт от тел нейронов. Аксон всегда один. Он образуется раньше других отростков.

2. Дендриты - отростки, по которым импульс идёт к телу нейрона. Клетка может иметь несколько или даже много дендритов. Обычно дендриты ветвятся, с чем связано их название (греч. dendron - дерево).

Виды нейронов

По количеству отростков различают:

1. униполярные нейроны, имеющие только аксон (у высших животных и человека обычно не встречаются, только нейробласты на промежуточной стадии дифференцировки в эмбриогенезе и в процессе регенерации),

2. биполярные, имеющие аксон и один дендрит (в органах чувств: клетки сетчатки глаза, в спиральном ганглии внутреннего уха).

3. мультиполярные, имеющие аксон и много дендритов. Большинство нейронов мультиполярные.

По функции нейроциты делятся:

1. афферентные (рецепторные, чувствительные, центростремительные) – воспринимают и передают импульсы в ЦНС под воздействием внутренней или внешней среды;

2. ассоциативные (вставочные) - соединяют нейроны разных типов;

3. эффекторные (эфферентныеные) - двигательные (моторные) или секреторные - передают импульсы от ЦНС на ткани рабочих органов, побуждая их к действию.

Ядро нейроцита - обычно крупное, круглое, содержит сильно деконденсированный хроматин. Исключение составляют нейроны некоторых ганглиев вегетативной нервной системы; например, в предстательной железе и шейке матки иногда встречаются нейроны, содержащие до 15 ядер. В ядре имеется 1, а иногда 2—3 крупных ядрышка. Усиление функциональной активности нейронов обычно сопровождается увеличением объема (и количества) ядрышек.

В цитоплазме имеется хорошо выраженная гранулярная ЭПС, рибосомы, пластинчатый комплекс и митохондрии.

Специальные органеллы:

1. Базофильное вещество (хроматофильная субстанция или тигроидное вещество, или вещество/субстанция/глыбки Ниссля). Располагается в перикарионе (теле) и дендритах (в аксоне (нейрите) - отсутствует). При окрашивании нервной ткани анилиновыми красителями выявляется в виде базофильных глыбок и зерен различных размеров и форм. Электронная микроскопия показала, что каждая глыбка хроматофильной субстанции состоит из цистерн гранулярной эндоплазматической сети, свободных рибосом и полисом. Это вещество активно синтезирует белок. Оно активно, находится в динамическом состоянии, его количество зависит от состояния НС. При активной деятельности нейрона базофилия глыбок возрастает. При перенапряжении или травме глыбки распадаются и исчезают, процесс назыается хромолиз (тигролиз).

2. Нейрофибриллы, состоящие из нейрофиламентов и нейротубул. Нейрофибриллы - это фибриллярные структуры из спиралевидно закрученных белков; выявляются при импрегнации серебром в виде волокон, расположенных в теле нейроцита беспорядочно, а в отростках - параллельными пучками; функция: опорно-механическая (цитоскелет) и участвуют в транспорте веществ по нервному отростку.

Включения: гликоген, ферменты, пигменты.

Аксональный транспорт

Аксональный транспорт (аксоток) – это перемещение веществ от тела нейрона в отростки (антероградныйаксоток) и в обратном направлении (ретроградный аксоток). Различают медленный аксональный ток веществ (1-5 мм в сутки) и быстрый (до 1-5 м в сутки). Обе транспортные системы присутствуют как в аксонах, так и в дендритах.

Аксональный транспорт обеспечивает единство нейрона. Он создаёт постоянную связь между телом нейрона (трофическим центром) и отростками. Основные синтетические процессы идут в перикарионе. Здесь сосредоточены необходимые для этого органеллы. В отростках синтетические процессы протекают слабо.

Антероградная быстрая система транспортирует к нервным окончаниям белки и органеллы, необходимые для синаптических функций (митохондрии, фрагменты мембран, пузырьки, белки-ферменты, участвующие в обмене нейромедиаторов, а также предшественники нейромедиаторов). Ретроградная система возвращает в перикарион использованные и поврежденные мембраны и белки для деградации в лизосомах и обновления, приносит информацию о состоянии периферии, факторы роста нервов.

Медленный транспорт – это антероградная система, проводящая белки и другие вещества для обновления аксоплазмы зрелых нейронов и обеспечения роста отростков при их развитии и регенерации.

Ретроградный транспорт может иметь значение в патологии. За счёт него нейротропные вирусы (герпеса, бешенства, полиомиелита) могут перемещаться с периферии в центральную нервную систему.