MSCPATRAN2014

.PDF

Рис. 7.2. Геометрическая модель пластины в MSC.Patran.

3. Разбиение геометрической модели на конечные элементы.

Полученная геометрическая модель будет разбита на трехмерные конечные элементы типа Hex8 (рисунок 7.4).

Разбиваем ребра каждого слоя на необходимое нам количество одномерных элементов, чтобы в дальнейшем построить по ним конечно-элементную модель пластины. Четыре ребра слоя меньшей толщины разбиваем на 2 элемента указав в Elements|Create|Mesh Seed|Uniform в поле Number of Elements “Number = 2”, и в поле Curve List выбрав необходимые ребра. Аналогичным образом разбиваем на 4 элемента ребра слоя большей толщины указав в поле Number of Elements “Number = 4”. Получаем восемь ребер, разбитых на одномерные конечные элементы (рис 7.3).

Рис. 7.3. Ребра пластины разбитые на одномерные конечные элементы.

Теперь разбиваем всю пластину на трехмерные конечные элементы

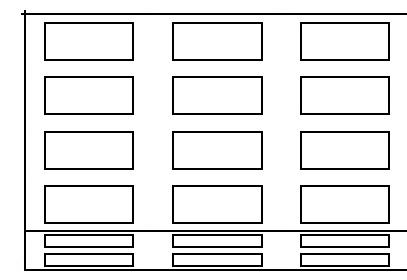

Elements|Create|Mesh|Solid выбрав тип элемента Hex8 (Element Topology: Hex8), при этом значение длины конечных элементов в поле «Global Edge Length» укажем равное 1. Как видно из рис. 7.4 каждый слой был разбит на количество трехмерных элементов, соответствующее разбиению ребер на одномерные конечные элементы и соответственно длине пластины, в зависимости от величины в поле «Global Edge Length». Каждый прямоугольник - это сторона отдельного трехмерного элемента. В процессе разбиения могли возникнуть общие узлы, поэтому объединим их при помощи команды Elements|Equivalence.

71

Рис. 7.4. Трехмерная конечно-элементная модель пластины в поперечном сечении.

4. Задание граничных условий и приложение нагрузок.

Поскольку рассматривается только распределение температур в пластине, достаточно только задать температуры, воздействующие на пластину. Задаем температуры

Loads/BC|Temp(Thermal)|Nodal|InputData в поле Boundary Temperature указав температуры нижней поверхности пластины: 70. Для верхей поверхности аналогичным образом указываем температуру: -30.

5. Моделирование материалов..

Зададим используемые материалы Materials|Isotropic|Manual Input|Input Properties

указав теплопроводность в поле Thermal Conductivity, для германия: 60,2 Вт/(м·К)

, для припоя 50 Вт/(м·К). Данных свойств будет вполне достаточно для проведения расчета.

6. Задание свойств конечных элементов.

Пластина состоит из двух слоев, каждый слой изготовлен из соответствующего материала. Присвоим слоям свойства материалов, заданных в п.5. Материал задается в меню Properties|Create|3D|Solid в поле ввода <Material Name>, где необходимо выбрать приготовленную ранее модель материала (германий или припой).

7. |

Процессорная обработка модели в MSC.Nastran и передача результатов для |

|||||

|

обработки постпроцессором. |

|

|

|

|

|

Расчет |

производится |

нажатием |

кнопки |

«Аpply» |

в |

меню |

Analysis|Analys|EntireModel|FullRun. При этом предварительно необходимо задать в

подменю SolutionType тип расчета: Steady State Analysis. |

|

|

|||

Подключение результатов для их визуализации постпроцессором |

MSC.Patran |

||||

производится |

нажатием |

кнопки |

«Аpply» |

в |

меню |

Analysis|AccessResults|AttachXDB|ResultsEntities.

8.Постпроцессорная обработка. Вывод результатов статического расчета моделей.

72

Рис. 7.5. Графическое представление температур биметаллической пластины.

Распределение температур в биметаллической пластине отобразим градиентной заливкой. Для получения градиентной заливки в меню Results|Create|Fringe выберем

Temperatures.

7.4. Содержание отчёта

Конечный результат имеет вид аналогичный представленному на рисунке 7.5. Окно результатов необходимо сохранить и предоставить преподавателю в отчете по работе.

7.5.Вопросы для самопроверки

1.Какие геометрические модели строились в данной работе

2.Каким методом происходило построение геометрической модели

3.Какие основные типы конечных элементов применялись

4.В какой системе единиц задавались геометрические размеры и нагрузка модели

5.Какой тип анализа использовался в данной работе

6.Какой вид нагрузки применялся

7.Перечислите основные этапы компьютерного решения задачи в

MSC.Patran|Nastran

73

Лабораторная работа 8. Расчет деформации биметаллической пластины под воздействием температуры.

8.1. Цель работы

Рассчитать деформацию биметаллической пластины под воздействием разности температур в среде MSC.Patran/Nastran, используя результаты расчета лабораторной работы 7.

8.2. Описание объекта исследования

Данная лабораторная работа использует результаты лабораторной работы №7. Необходимо отметить, что величины температуры, которые формируют выходные данные теплового анализа могут впоследствии использованы в качестве нагрузок в других типах анализа, например, таких как структурный анализ. Использование выходных величин в качестве нагрузок поддерживается в MSC.Patran посредством таблиц, известных как конечно-элементные поля (FEM fields). Эти таблицы базируются на предыдущих результатах анализа. Хорошим примером этого, является использование результатов теплового расчёта конструкции, и затем использование их для определения тепловых нагрузок в прочностном расчёте. Для того чтобы создать FEM Field необходимо вывести на дисплей требуемые результаты теплового расчёта, затем выделить на экране необходимые свойства и поместить их в таблицу.

8.3. Порядок выполнения работы.

Перед выполнением этой лабораторной работы необходимо выполнить предыдущую лабораторную работу №7: ” Термический анализ биметаллической пластины”. В первую очередь необходимо изменить тип анализа Preference|Analysis меняем Analysis Type, вместо Thermal ставим

Structural, так как будем проводить расчет деформации.

4. Задание граничных условий и приложение нагрузок.

Первые три пункта создания модели пропускаем, так как они уже были выполнены в предыдущей работе. Переходим сразу к заданию граничных условий и приложению нагрузок. Воспользуемся результатами теплового расчета для создания тепловых нагрузок:

Fields|Create|Spatial|FEM, вводим название Field Name: t_load, указываем FEM Field Definition: Continuous, Field Type: Scalar, Mesh/Results Group Filter: Current Viewport, Select Group: default_group (рис 8.1).

74

Рис. 8.1. Окно Fields.

Создаем блок нагрузок (Load Cases) для задания всех приложенных нагрузок: Load Cases|Create указав название блока (Load Case Name:struct_load) и его тип (Load Case Type:Static) (рис. 8.2). Блоки нагрузок (Load Cases) позволяют создавать группы нагрузок для различных расчетов. Например можно задать несколько блоков с различным численным значением нагрузки, и уже при анализе подключать необходимый блок, а не менять уже заданную нагрузку в Loads/BC.

75

Рис. 8.2. Окно Load Cases.

Задаем температуру: Load/BCs|Create|Temperature|Nodal, указываем тип анализа (Analysis Type: Structural), выбираем блок нагрузок (Current Load Case: struct_load), вводим название (New Set Name: temp_load) в

разделе Input Data в поле Temperature вводим f:t_load. Также жестко закрепляем 4 угловые точки основания пластины.

Затем переходим во вкладку Load Cases в списке существующих блоков выбераем наш (struct_load) и нажимаем кнопку Input Data. В появившемся окне в списке справа выбираем struct_load, в левом списке

76

выбираем нагрузки, которые подключаем к нашему расчету. По центру отображаются подключенные нагрузки. Нажимаем ОК, затем Apply.

5. Моделирование материалов.

Используемые материалы нужно задать заново, так как изменился тип анализа. Задаем свойства припоя: Materials|Isotropic|Manual Input|Input Properties указав модуль упругости, коэффициент Пуассона, коэффициент расширения и исходную температуру в полях Elastic Modulus: 1.3e7,

Poisson Ratio: 0.4, Thermal Expan. Coeff: 2.47e-5, Reference Temperature: - 30. Аналогичным образом задаем свойства германия:

Materials|Isotropic|Manual Input|Input Properties указав модуль упругости,

модуль сдвига, коэффициент расширения и исходную температуру в полях

Elastic Modulus: 1.3e7, Shear Modulus: 0.933e7, Thermal Expan. Coeff: 2.47e- 5, Reference Temperature: -30.

6. Задание свойств конечных элементов.

Присваиваем свойства материалов соответственным слоям. Перезаписывая старые значения.

7. Процессорная обработка модели в MSC.Nastran и передача

результатов для обработки постпроцессором.

Расчет производится нажатием кнопки «Аpply» в меню

Analysis|Analys|EntireModel|FullRun. При этом предварительно необходимо задать в подменю SolutionType тип расчета: Linear Static, в подменю Subcase Select выбрать созданный блок нагрузок struct_load.

Подключение результатов для их визуализации постпроцессором MSC.Patran производится нажатием кнопки «Аpply» в меню

Analysis|AccessResults|AttachXDB|ResultsEntities.

8.Постпроцессорная обработка. Вывод результатов статического расчета моделей.

77

Рис. 8.3. Графическое представление продеформированной биметаллической пластины.

Отобразим результаты статического расчета в виде градиентной (цветовой) заливки модели объекта в соответствии с деформированием.

Для этого в меню Results|Create|Fringe выберем DisplacementTranslational.

8.4. Содержание отчёта

Конечный результат имеет вид аналогичный представленному на рисунке 7.5. Окно результатов необходимо сохранить и предоставить преподавателю в отчете по работе.

8.5.Вопросы для самопроверки

1.Какие геометрические модели строились в данной работе

2.Каким методом происходило построение геометрической модели

3.Какие основные типы конечных элементов применялись

4.Какой тип анализа использовался в данной работе

5.Какой вид нагрузки применялся

6.Какие способы задания нагрузки применялись

7.Что такое Load Case

8.Что такое FEM fields

9.Почему FEM fields пременялись в данной работе

78

ЛИТЕРАТУРА

1. С.П. Рачков NASTRAN для Windows.— М.:НТП 2004. — 552 с.

2.Е.К.Рыбников, С.В.Володин, Р.Ю. Соболев Инженерные расчёты механических конструкций в системе Patran-Nastran. Часть I.

Учебное пособие – М., 2003. — 130 с.

3.Е.К.Рыбников, С.В.Володин, Р.Ю. Соболев Инженерные расчёты механических конструкций в системе Patran-Nastran. Часть II.

Учебное пособие. – М., 2003. — 174 с.

4.Д.Г. Шимкович Расчет конструкций в . NASTRAN – М.:ДМК, 2004.

— 704 с.

5.В.И.Феодосьев Сопротивление материалов— Изд. 13— е, стер .— М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005 .— 590,

6.Агамиров, Л.В. Сопротивление материалов. Краткий курс [Текст]: для студентов вузов / Л. В. Агамиров .— М.: АСТ: Астрель, 2003 .— 256 с

7.Введение в сопротивление материалов / П. А. Павлов, Л. К. Паршин, Г. Б. Колчин, Б. Е. Мельников; под ред. Б. Е. Мельникова ; Санкт-

Петербургский государственный технический университет .— Изд. 2-е, исп.— СПб.: Издательство "Лань", 2002 .— 155 с

8.В.Г. Мельников, С.Е. Иванов, Г.И. Мельников. Компьютерные лабораторные работы в системе инженерного анализа - СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 74 с.

9.В. Г. Мельников, С. Е. Иванов, Г. И. Мельников. Компьютерные

технологии в механике приборных систем / Под ред. В. Г. Мельникова.— СПб.: СПбГУ ИТМО, 2006 .— 130 с.

10.В.Г. Мельников, С.Е. Иванов, Г.И. Мельников, А.Г.Кривошеев Компьютерные лабораторные работы по сопротивлению материалов” - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 60 с.

11.А.А.Хмелев, В.А. Сидоров Сопротивление материалов. Лаб.работы – Мн.:УП 2004. —206 с.

79

В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса, в результате которого определены 12 ведущих университетов России, которым присвоена категория «Национальный исследовательский университет». Министерством образования и науки Российской Федерации была утверждена программа его развития на 2009–2018 годы. В 2011 году Университет получил наименование «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

В1900 году Государственный Совет России принял решение о создании в Ремесленном училище цесаревича Николая механикооптического и часового отделения. Именно из этого отделения за прошедшие 100 лет вырос Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и оптики (технический университет).

Курсы механики преподавались в Университете с самого начала его основания. В Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга хранится руководство по теоретической механике для учащихся IV класса Петербургского Ремесленного училища цесаревича Николая 1900 года издания.

При создании на базе механико-оптического и часового отделения сначала техникума, а затем института точной механики и оптики, уровень преподавания теоретической механики естественно повышался. В результате этого в начале 1930-х годов в институте была создана кафедра теоретической механики.

В1940-х годах ее возглавлял профессор, доктор физикоматематических наук Н.И. Идельсон. Одновременно он был также заведующим кафедрой гироскопии и гироскопических приборов ЛИТМО, что свидетельствует о широкой области его научных интересов и научных исследований на обеих кафедрах.

В1950-х годах кафедру возглавил доцент ( а затем профессор ) Г.Д. Ананов (1916-1976). Он был известным специалистом в области графоаналитических методов и применял их к исследованию сложных пространственных механизмов и к решению задач астронавигации, Георгий Давидович также увлеченно занимался программированным обучением и внедрением технических средств в учебный процесс.

80