- •Примерные вопросы к зачету по иогп:

- •1. Форма правления дрг.

- •2. Системы управления дрг.

- •3. Перечислите органы власти и управления дрг.

- •4. Дружина как элемент аристократического начала в управлении.

- •5. Вече как элемент демократического начала в управлении.

- •6. Княжеская власть в дрг.

- •7. Схема общественного строя дрг.

- •8. Форма государственного устройства дрг Административно-территориальное устройство дрг.

- •13. Военное устройство дрг.

- •14. Судоустройство дрг.

- •15. Система источников древнерусского права.

- •18. Русская Правда: источники, основные редакции.

- •19. Эволюция формы заключения брака в русском государстве IX-XVIII вв.

- •21. Признание брака недействительным и развод в русском семейном праве IX-XVIII вв.

- •22. Личные и имущественные отношения супругов в IX-XVIII вв.

- •23. Институт опеки в русском семейном праве IX-XVIII вв.

- •24. Периодизация истории русского уголовного права. Эволюция понятия преступления в IX-нач. XV вв.

- •25. Понятие и виды преступлений по рп.

- •26. Виды наказаний по рп.

- •28. Доказательства в судебном процессе по рп.

- •30. Характеристика обязательств из договоров (3 примера по выбору).

- •31. Основания возникновения, способы обеспечения и прекращения обязательственных отношений по рп.

- •32. Наследование по рп.

- •33.Феодальная раздробленность на Руси: причины, предпосылки, политико-юридические последствия.

- •34. Особенности общественно-политического строя Галицко-Волынской Руси.

- •35. Государственный и общественный строй Северо-Восточной Руси.

- •36. Права и обязанности свободного населения Новгорода и Пскова.

- •37. Категории зависимого населения Новгорода и Пскова: их права и обязанности.

- •38. Особенности политического развития Новгорода и Пскова. Система органов власти и управления.

- •1.Вече:

- •39. Организация работы вечевых органов в Новгороде и Пскове.

- •40. Высшие должностные лица республик: порядок их избрания и функции.

- •41. Особенности правового положения князя в Новгороде. Договоры республик с князьями.

- •42. Административно-территориальное устройство Новгорода.

- •43. Судоустройство Новгорода и Пскова.

- •44. Основные характерные черты судопроизводства Новгорода и Пскова.

- •Собственное признание

- •Свидетельские показания

- •Послушество

- •Письменные документы

- •Поличное

- •Присяга («рота»)

- •Судебный поединок («поле»)

- •«Заклич»

- •45. Виды доказательств по псг.

- •Собственное признание

- •Свидетельские показания

- •Послушество

- •Письменные документы

- •Поличное

- •Присяга («рота»)

- •Судебный поединок («поле»)

- •«Заклич»

- •60. Системы управления Русского централизованного государства (дворцово-вотчинная, путная, приказная).

- •Содержание Cудебника Ивана 3-го

- •Уголовное право

- •Гражданское право

- •69. Судебник 1550 г.: история создания, источники, структура. Новации

- •70. Понятие преступления в русском законодательстве XV-XVII вв.

- •71. Состав преступления в русском законодательстве XV-XVII вв.: субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона.

- •72. Виды преступлений в русском законодательстве XV-XVII вв.: государственные преступления, и преступления против религии и церкви.

- •2. Понятие «подым» является спорным. Можно предположить, что подымщиками называли людей, подымающих народ на восстание.

- •3. «Зажигальник»- это лицо, поджегшее город с целью передать его врагу. К тому же, о поджоге говориться в ст. 7, и за это преступление (поджег чужого имущества) не предусматривается строгое наказание.

- •73. Виды преступлений в русском законодательстве XV-XVII вв.: преступления против порядка управления и суда, преступления по службе.

- •10. 74. Виды преступлений в русском законодательстве XV-XVII вв.: преступления против личности.

- •11. 75. Виды преступлений в русском законодательстве XV-XVII вв.: имущественные преступления, и нарушения прав семейства и нравственности.

- •74. Виды преступлений в русском законодательстве XV-XVII вв.: преступления против личности.

- •75. Виды преступлений в русском законодательстве XV-XVII вв.: имущественные преступления, и нарушения прав семейства и нравственности.

- •76. Система наказаний Московского государства: цели, особенности

- •77. Виды наказаний в русском законодательстве XV-XVII вв.

- •78. Условия наступления право- и дееспособности в русском государстве XV-XVII вв.

- •79. Виды имуществ Московского государства: дворцовое и церковное.

- •80. Виды имуществ Московского государства: общинное и родовое.

- •81. Поместье по Судебнику 1497 г. Поместная система Московского государства.

- •82. Вотчины Московского государства в XV-XVII вв.: определение, виды, особенности правового статуса.

- •83. Способы приобретения и прекращения права собственности в Московском государстве в XV-XVII вв.

- •84. Обязательственное право Московского государства XV-XVII вв.

- •85. Русское наследственное право XV-XVII вв.

- •86. Судоустройство Московского государства XV-XVII вв.

- •Судебный процесс по гражданским делам

- •Инквизиционный уголовный процесс

- •Процесс по политическим делам

- •87. Судопроизводство Московского государства XV-XVII вв. (состязательный процесс).

- •88. Судопроизводство Московского государства XV-XVII вв. (розыскной процесс).

- •89. Стоглав 1551 г.: история создания, источники, структура.

- •90. Стоглав 1551 г.: основные положения.

- •91. Соборное Уложение 1649 г.: история создания, источники, структура.

- •101. Правовое положение крестьян Российской империи в XVIII в.

- •Судебный процесс, стадии

- •Принципы организации суда:

- •107. Судоустройство Российской империи второй половины XVIII в.

- •108. Реформы местного управления в Российской империи в первой половине XVIII в. Губернские реформы Петра I.

- •Вторая Областная реформа

- •111. Вещное право Российской империи в XVIII в.: общая характеристика, институт владения.

- •116. Наследственное право Российской империи в XVIII в.

- •120. Судопроизводство Российской империи в XVIII в.: состязательный процесс.

- •Перечень обязательных терминов к зачету по иогп:

101. Правовое положение крестьян Российской империи в XVIII в.

Крестьянство Крестьянство в этот период численно возрастает, подразделя; ясь на помещичьих, государственных, экономических, посессионных и дворцовых (удельных).

Крестьянское сословие: 1) государственные крестьяне; 2) дворцовые крестьяне; 3) посессионные крестьяне; 4) владельческие крестьяне. |

Крестьяне имели право нанимать работников, выставлять вместо себя рекрутов, обучать своих детей, заниматься торговлей и кустарными промыслами. Государственные и свободные крестьяне имели право на защиту в суде и на полное владение, но не распоряжение землями, были собственниками движимого имущества. Но такое положение у крестьян было не всегда. Еще в 1730 г. крестьянам было запрещено приобретать недвижимую собственность в городах и уездах, а в 1731 г. — вступать в подряды и откупы, в 1761 г. — обязываться векселями и вступать в поручительства.

Крепостные крестьяне судились помещиками, по уголовным делам — судом. Их имущественные права ограничивались необходимостью разрешения помещика на распоряжение и наследование имущества. Петр 1 указом от 29 октября 1720 г, ввел право распоряжения крестьянами (продажа крепостных в рекруты и их мена). Помещикам запрещалось продавать крестьян по одному.

Запрещалась передача крестьян лицам, не обладавшим правом владения крепостными. Помещик мог переселять крестьян с одной земли на другую. Мог также по собственному усмотрению налагать на крестьян подати, оброки и использовать на любых работах. Частновладельческие крестьяне в отличие от казенных крестьян не имели никаких имущественных прав, все их имущество принадлежало помещику. В сфере брачных отношений только он имел право решающего голоса, крестьянам разрешалось заключать браки лишь с его согласия.

Суд и система наказаний не регулировались законом (за исключением смертной казни). Указом 1765 г. помещикам предоставлялось право ссылки крестьян в каторгу, а в 1807 г. это право было отменено. Разрешалось отсылать преступников в смирительные дома и арестантские роты, направлять на поселение.

По указу 1764 г. в связи с уходом крестьянина в армию он освобождался от крепостной зависимости только на срок службы. Дети, рожденные от служилого, принадлежали военному ведомству.

Источниками крепостной зависимости являлись: брак, кабальный договор займа, покупка, наем в услужение, плен, совершение преступления. Основным источником увеличения крепостных стала раздача наделов частным лицам, осуществлявшаяся до 1807 г. Государство пресекало переход крестьян от одного владельца к другому. Государственные крестьяне несли различные зависимости и платили оброк государству. Количество государственных крестьян сокращалось за счет раздачи дворянам.

В 1721 г. появились посессионные крестьяне, управление которыми осуществлялось Берг- и Мануфактур-коллегиями. Их нельзя было продавать отдельно от мануфактур. Они жестоко эксплуатировались мануфактурщиками.

В результате секуляризации церковных земель появились экономические крестьяне, которые несли в пользу государства денежный оброк и находились под управлением Коллегии экономии.

102. Правовой статус главы государства в России в XVIII в. Особенности российского абсолютизма.

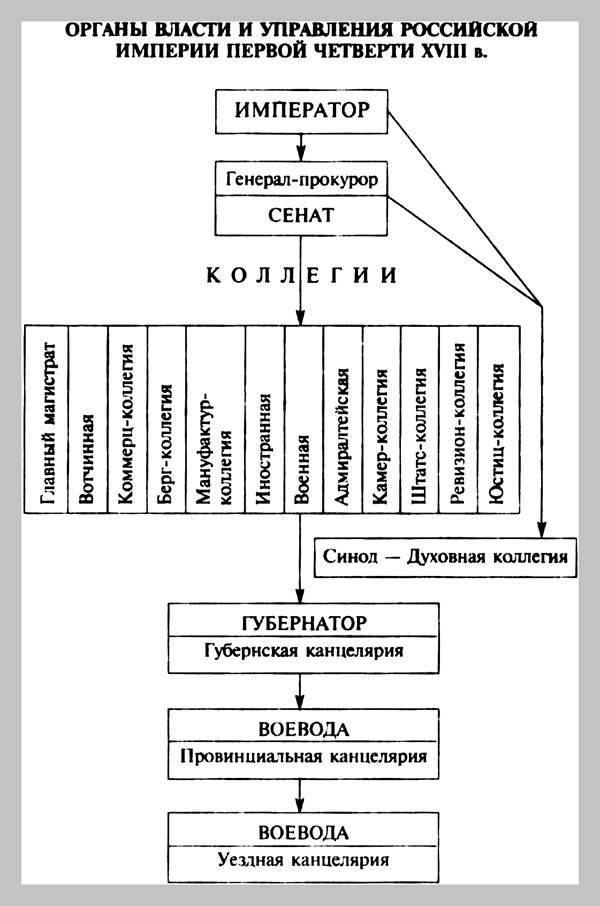

103. Реформы высших органов власти в Российской империи XVIII в.

104.

Система

центральных органов власти Российской

империи XVIII в.

105. Изменения в государственном аппарате Российской империи в годы дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).

После смерти Петра I роль Сената стала снижаться за ним в основном сохранилось право высшего судебного учреждения страны. Его департаменты превратились в высшие апелляционные инстанции для судов губерний. В феврале 1726 г. для решения вопросов внутренней и внешней политики государства был создан Верховный Тайный Совет. Сенат и коллегии фактически подчинялись Верховному Тайному Совету. Он рассматривал жалобы на Сенат и коллегии чуть позже он получил законодательные полномочия, сенаторы назначались из лиц, рекомендованных Советом.

В 1730 г. Верховный Тайный Совет был упразднен. В 1731 г. учреждается Комитет министров из трех человек, вначале он носил совещательный характер, но позже ему были даны законодательные полномочия; три подписи кабинет-министров заменяли подпись императрицы. Кабинет министров осуществлял свою деятельность, минуя Сенат. В декабре 1741 г. Кабинет министров был упразднен. Сената, вновь стал решать многие вопросы. Помимо Сената вопросы общегосударственного характера решались Императорским советом. Он состоял из восьми человек. В 1769 г. Екатерина II создала Совет при высочайшем дворе, вначале занимавшийся военными вопросами, а затем и внутренней политикой страны. В него входили руководители центральных органов управления, действовал он до 1801 г.

106. Судоустройство Российской империи первой половины XVIII в.

Источники права:

1) закон в его различных формах;

2) судебная практика;

3) адаптированное иностранное законодательство;

4) обычай.

Основным источником права в период становления абсолютной монархии оставалось Соборное уложение 1649 г. чья правовая сила неоднократно подтверждалась указами. Кроме того, еще одним важным источником права были «новоуказанные статьи» — акты систематизации правовых норм в определенной сфере управления, принятые уже после вступления в законную силу Соборного уложения 1649 г. (Новоуказанные статьи о разбойных, татебных делах и убийствах 1669 г., Новоуказанные статьи о поместьях 1676 г., Новоуказанные статьи о вотчинах 1680 г., Новоуказанные статьи о вотчинных и поместных делах 1861 г.).

В первой четверти XVIII в. круг источников существенно изменился: он пополнился манифестами, именными указами, уставами, регламентами, учреждениями, объявленными указами (устными актами), утвержденными резолюциями монарха докладами и актами других форм. Большое число издаваемых актов требовало проведения систематизации и кодификации. Первая попытка (после Соборного Уложения 1649 г.) систематизации правовых норм была сделана учрежденной в 1700 г. Палатой об уложении. Главной задачей органа стало приведение в соответствие с Судебниками и Соборным Уложением всего массива вновь принятых нормативных актов. Другая задача заключалась в обновлении судебной и управленческой практики путем включения в нее новых норм права. Для законотворческой деятельности абсолютизма характерна весьма подробная, тщательная регламентация всех сторон общественной и частной жизни. Поэтому особое внимание уделялось формам правовых актов и правового регулирования. Наиболее распространенными формами в первой четверти XVIII в. были: 1) регламенты; 2) манифесты; 3) именные указы; 4) указы; 5) уставы.

Уголовное право (Воинские Артикулы 1715 г.) Первая петровская систематизация уголовно-правовых норм была произведена в 1715 г. при создании Артикула воинского. Артикул воинский состоял из 24 глав и 209 статей и был включен в качестве части второй в Воинский устав. Артикул содержал основные принципы уголовной ответственности; понятия преступления, вины, необходимой обороны, крайней необходимости; цели наказания, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Толкования Юридическая техника этого кодекса достаточно высокая: законодатель впервые стремится использовать наиболее емкие и абстрактные юридические формулировки.Чтобы отдельная норма могла вобрать в себя максимально большее число случаев, она дополняется особым толкованием. В «толке» либо дается конкретизация правовой ситуации, уточняются обстоятельства, при; водятся примеры и т. п.; либо указывается на открытый характер нормы, допускается свобода судебного толкования.

Система преступлений Артикулы включали следующие виды преступлений. Против религии. В эту группу входили: чародейство, идолопоклонство, которые наказывались смертной казнью (сожжением) при усло; вии, что будет доказано сношение обвиняемого с дьяволом. В против; ном случае назначалось тюремное заключение и телесное наказание. Богохульство наказывалось усечением языка, а особая хула Девы Марии и святых — смертной казнью. При этом учитывался мотив злостности в богохульстве. Несоблюдение церковных обрядов и непосещение богослужений, нахождение в церкви в пьяном виде наказывалось штрафом или тюремным заключением. Наказывалось и недоносительство в богохульстве. Совращение в раскол наказывалось каторгой, конфискацией имущества, а для священников — колесованием. Божба, т. е. произнесение всуе имени Божьего, наказывалась штрафом и церковным покаянием.

Государственные. Простой умысел убить или взять в плен царя наказывался четвертованием. Так же наказывалось вооруженное выступление против властей (в этом случае одинаковое наказание — четвертование — несли исполнители, пособники и подстрекатели). Оскорбление словом монарха наказывалось отсечением головы. Бунт и возмущение, т. е. стихийное выступление без четко сформулированной политической цели, наказывались повешением. Измена включала тайную переписку и переговоры с неприятелем, сообщение ему пароля, военных сведений и распространение неприятельских воззваний. Смертной казнью наказывались за измену как исполнители, так и недоносители.

К должностным преступлениям Артикулы относили взяточничество, наказываемое смертной казнью, конфискацией имущества и телесными наказаниями. Преступления против порядка управления и суда. К ним относились срывание и истребление указов, что наказывалось смертной казнью (здесь проявилось особое отношение абсолютистской психологии к писаным нормативным текстам, символам царской воли). Фальшивомонетничество определялось в нескольких вариантах: пользование чужого чекана для изготовления денег, смешение металлов при изготовлении монеты, уменьшение веса металла в монетах. Сюда же относились такие действия, как подделка пеги, писем, актов и расходных ведомостей. За это полагались телесные наказания и конфискация. За подделку денег — сожжение. К преступлениям против суда относились: лжеприсяга, которая наказывалась отсечением двух пальцев (которыми присягали) и ссылкой на каторгу, лжесвидетельство, наказываемое, как и лжеприсяга (кроме того, назначалось церковное покаяние).

К преступлениям против суда относились: лжеприсяга, которая наказывалась отсечением двух пальцев (которыми присягали) и ссылкой на каторгу, лжесвидетельство, наказываемое, как и лжеприсяга (кроме того, назначалось церковное покаяние).

Преступления против благочиния, близко стоящие к предыдущей группе, но не имеющие прямой антигосударственной направленности. К ним относились: укрывательство преступников, каравшееся смертной казнью, содержание притонов, присвоение ложных имен и прозвищ с целью причинения вреда, распевание непристойных песен и произнесение нецензурных слов. В дополняющих Артикулы указах предусматривались наказания за буйство, пьянство, игру в карты на деньги, драки и нецензурную брань в публичных местах. К этой же группе относились подделка мер и весов, обвешивание и обман покупателей.

Преступления против личности включали в себя преступления против жизни, телесной неприкосновенности, чести. В этой группе главное место занимало убийство. Артикулы различали умышленное (каравшееся отсечением головы), неосторожное (наказываемое телесным наказанием, заключением, штрафом, шпицрутенами), случайное (ненаказуемое). К наиболее тяжким видам убийств законодатель относил убийство по найму, отравление, убийство отца, матери, младенца или офицера. Особая этическая окраска этих составов очевидна, за этим следовал и особый вид наказания — колесование.

В разряд преступлений против жизни закон относил самоубийство. Если прежде самоубийца считался посягнувшим на Божью волю, то в эпоху абсолютизма он посягает на государственный интерес. Странной, на наш взгляд, была логика наказания в дан; ном случае: неудачно покушавшийся на самоубийство после благополучного спасения приговаривался к смертной казни.

Тот же мотив действовал в отношении дуэлянтов. Дуэль являлась самоуправством, игнорировавшим судебное (государствен; ное) разбирательство спора. Оставшиеся в живых дуэлянты наказывались повешением, тела погибших на дуэли, как и самоубийц подвергались надругательству. Покушение на преступление (вызов на дуэль) наказывалось мягче — конфискацией имущества. Ненаказуемым являлось убийство, совершенное караульным на посту, не получившим ответа после необходимого предупреждения. Не наказывалось убийство арестованного, сопротивлявшегося при аресте. Не нес ответственности человек, убивший в состоянии необходимой обороны.

Смягчающие обстоятельства:

1) малолетство преступника;

2) служебное рвение и неопытность в службе;

3) состояние аффекта.

Отягчающие обстоятельства:

1) состояние опьянения;

2) особый статус потерпевшего;

3) крупные размеры ущерба. Виды преступлений: 1) умышленные; 2) неосторожные; 3) случайные.