4 курс / Фак. Терапия / Избранные_лекции_по_факультетской_хирургии_Леванович_

.pdf

2) приобретенный: первичный или вторичный (симптоматический). По локализации

(рис. 198):

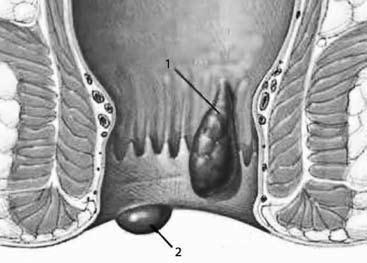

1)наружный геморрой (подкожный);

2)внутренний геморрой (подслизистый);

3)комбинированный.

По клиническому течению:

1)острый;

2)хронический.

Выделяют 4 стадии хронического геморроя:

Iстадия проявляется кровотечениями, геморроидальные узлы при этом не выпадают. II стадия – геморроидальные узлы выпадают при натуживании и вправляются

самостоятельно.

III стадия – геморроидальные узлы выпадают и вправляются только вручную. Причем выпадают сначала узлы только во время дефекации, затем и при повышении

внутрибрюшного давления.

IV стадия – геморроидальные узлы выпадают и в состоянии покоя, не вправляются или снова выпадают сразу после вправления.

Кроме того, выделяют три степени тяжести острого геморроя:

I степень – наружные геморроидальные узлы небольшой величины, тугоэластической консистенции, при пальпации болезненны, перианальная кожа слегка гиперемирована,

больные испытывают чувство жжения и зуд, усиливающиеся при дефекации.

II степень – характерны выраженный отек большей части перианальной области и ее гиперемия, болезненность при пальпации и пальцевом исследовании прямой кишки, сильные

боли в области заднего прохода, особенно при ходьбе и в положении сидя.

Рис. 198. Локализация геморроя. 1 – внутренний; 2 – наружный

III степень – вся окружность заднего прохода вовлечена в воспалительный инфильтрат, пальпация при этом резко болезненна, в области заднего прохода видны багровые или синюшно-багровые внутренние геморроидальные узлы, покрытые налетами фибрина. При отсутствии лечения может наступить некроз узлов. Клиническая картина и данные объективного исследования

Жалобы. У больного появляются жалобы, как правило, при возникновении осложнений геморроя – тромбозе геморроидальных узлов или кровотечении из этих узлов. При этом пациентов беспокоят выпадение или выпячивание из ануса плотного, болезненного узла (при тромбозе), наличие в стуле алой крови (при кровотечении) – от мелких капель и прожилок до обильных кровотечений. Эти жалобы, как правило, связаны с актом дефекации и сопровождаются чувством дискомфорта, распирания или даже боли в области заднего прохода, анальным зудом – последний нередко предшествует эпизодам кровотечений.

Перечисленные симптомы особенно усиливаются после приема обильной острой пищи, что обусловлено застоем крови в области малого таза.

При наружном геморрое геморроидальные сплетения расположены дистальнее зубчатой линии, в анальном канале, выстланном анодермой. Она вместе с прилежащей кожей иннервируется соматическими сенсорными нервами, которые обладают ноцицепцией (физиологической способностью воспринимать и передавать боль), что и является причиной выраженной боли в области заднего прохода при обострении наружного геморроя и вмешательствах в этой зоне. При внутреннем геморрое узлы расположены проксимальнее зубчатой линии анального канала, под слизистой оболочкой, которая иннервируется вегетативными нервами и относительно нечувствительна к боли. Все это и объясняет безболевое течение внутреннего геморроя.

При сборе анамнеза можно проследить определенную последовательность появления жалоб. Одним из первых симптомов является анальный зуд. Кровотечение, как правило, появляется позднее. Возникшее кровотечение часто бывает упорным, длительным и интенсивным, иногда приводящим к тяжелой анемии. В последующем больные начинают отмечать выпячивание и выпадение узлов, нередко со склонностью к их воспалению или ущемлению.

Необходимо также иметь в виду заболевания, обусловливающие вторичный геморрой (портальная гипертензия, опухоли таза и др.).

Объективное обследование больного начинают с осмотра анальной области. При этом можно увидеть увеличенные, спавшиеся или уплотненные и воспаленные геморроидальные узлы на 3, 7 и 11 часах (рис. 199). У некоторых пациентов узлы отчетливо не группируются в указанных местах, что свидетельствует о рассыпном характере кавернозных тел прямой кишки. Внутренние узлы могут напоминать «тутовую ягоду» и легко кровоточат при контакте. При натуживании больного узлы могут выпячиваться наружу. При пальцевом исследовании можно определить геморроидальные узлы, которые в период обострения становятся плотными и резко болезненными. Поэтому при явном тромбозе геморроидальных узлов пальцевое исследование следует проводить с особой осторожностью или даже воздержаться от него. При длительно существующем геморрое может развиться даже снижение тонуса замыкательного аппарата прямой кишки.

Обязательным является проведение ректороманоскопии, позволяющее оценить форму и стадию патологического процесса. Кроме того, необходимо обследовать вышерасположенные отделы прямой кишки и исключить другие заболевания, в частности опухолевый процесс.

Рис. 199. Хронический комбинированный геморрой

Для этого следует выполнить ирригоскопию и/или фиброколоноскопию.

Дифференциальная диагностика Прежде всего, необходимо исключить опухоли толстой кишки, а также воспалительные

заболевания или дивертикулез толстой кишки при которых бывает выделение крови из прямой кишки. При этом следует обратить особое внимание на наличие у пациента таких тревожных симптомов, как наличие чередования запоров и поносов, вздутия живота, периодических схваткообразных болей в животе, появление патологических примесей (слизи, крови) в кале, снижение массы тела, лихорадки, анемии и др. Кроме того, ректальное кровотечение может быть вызвано и аденоматозными полипами, язвами, трещинами заднего прохода.

Зуд в области заднего прохода может возникнуть и при гельминтозе, контактном дерматите, недостаточной гигиене аноректальной области. Боль при дефекации или при пальпации геморроидальных узлов может быть признаком не только тромбоза наружных

геморроидальных узлов, но и трещины заднего прохода (может быть сопутствующим заболеванием у 20 % лиц, страдающих геморроем) или перианального (интерсфинктерного) абсцесса.

Кроме того, как уже указывалось, причиной варикозного расширения вен прямой кишки может быть портальная гипертензия.

Осложнения 1. Кровотечение. Возникает при истончении слизистой оболочки над

геморроидальным узлом, при этом кровь изливается из эрозий или диффузно. Она бывает свежей и жидкой. Кровь появляется на туалетной бумаге или капает после дефекации из заднего прохода. Такое кровотечение больные отмечают периодически, чаще оно наблюдается при запоре. При раке прямой кишки или при язвенном колите кровь в кале наблюдается при любом стуле (не обязательно плотном), при тенезмах и бывает перемешанной с калом, а при геморрое кровь покрывает кал. Повторные, даже небольшие, геморроидальные кровотечения, как уже отмечалось, могут привести к анемии.

2. Воспаление. При воспалении внутренние геморроидальные узлы красные, увеличенные, болезненные, кровоточащие с поверхностных эрозий. Возникают

рефлекторные спазмы заднего прохода, пальцевое исследование бывает болезненным.

3. Тромбоз внутренних геморроидальных узлов возникает внезапно: один из узлов становится значительно увеличенным, фиолетовым, очень болезненным при пальпации и

дефекации. Острое состояние длится 3–5 дней, после чего узел подвергается соединительнотканному изменению. Затем при ректальном исследовании он прощупывается

ввиде плотного узелка.

4.Выпадение геморроидальных узлов. Если внутренние геморроидальные узлы достигают больших размеров, то они выходят за аноректальную линию и появляются перед

анусом или только при натуживании (опускающийся геморрой), или постоянно

(выпадающий геморрой). Лечение

Лечение геморроя может быть консервативным и хирургическим.

Диета. При геморрое необходимо питаться регулярно, в одно время, употреблять в пищу больше растительной клетчатки на фоне увеличенного потребления воды (1,5–2 литра

всутки). Следует ограничить продукты из белой рафинированной муки, цельного молока, при этом кисломолочные продукты можно и нужно употреблять ежедневно, особенно

обогащенные бифидо– и лактобактериями. Усиливает моторику кишечника питье минеральных вод. Рекомендуются высоко– и среднеминерализованные воды, а также воды, содержащие ионы магния и сульфаты, такие как «Ессентуки», «Московская». Необходимо исключить спиртные напитки, а также острые, пряные, жареные, копченые блюда, поскольку употребление указанных продуктов ведет к увеличению кровотока в перианальной области и застою крови в области малого таза.

Задачи, которые должна решать медикаментозная терапия, следующие: купирование болевого синдрома, тромбоза геморроидального узла, ликвидация воспалительного процесса

и профилактика повторного обострения геморроя. При выборе местного лечения острого геморроя необходимо учитывать превалирование какого-либо из симптомов. При кровотечении следует оценить величину кровопотери, его интенсивность и выраженность постгеморрагической анемии. Следует отметить, что профилактика обострения, прежде всего, заключается в нормализации деятельности пищеварительного тракта, лечении запоров, которые встречаются более чем у 75 % пациентов, заболевших геморроем. Увеличенный прием клетчатки и жидкости приводит к размягчению каловых масс, профилактике запоров и снижению продолжительности и интенсивности натуживания во время дефекации. Оптимальная доза нерастворимой клетчатки – 25–30 г в сутки. Получить ее можно, употребляя в пищу богатые клетчаткой продукты, такие как сухие завтраки, хлеб из муки грубого помола, неочищенный рис и макароны из непросеянной муки, фрукты, овощи и салаты (овощи и фрукты – хотя бы по три порции ежедневно), а также бобовые (чечевица, фасоль, горох и т. п.). При неэффективности диетотерапии следует прибегать к слабительным препаратам (например фибодел, регулан, нормакол, нормакол-плюс, метил целлюлоза).

Показанием для консервативного лечения является начальная стадия хронического геморроя. Оно складывается из общего и местного применения обезболивающих и

противовоспалительных препаратов, очистительных клизм, мазевых повязок и физиотерапии.

Для устранения болевого синдрома показано применение ненаркотических анальгетиков и местных комбинированных обезболивающих препаратов в виде гелей, мазей

и суппозиториев. Для местной терапии применяются такие препараты, как ауробин, ультрапрокт, проктогливенол и др. Кроме того, эффективны новые обезболивающие препараты нефлюан и эмла, имеющие высокую концентрацию лидокаина и неомицина.

Комбинированные препараты, содержащие обезболивающие, тромболитические и противовоспалительные компоненты, показаны при тромбозе геморроидальных узлов,

осложненном их воспалением. К этой группе препаратов относятся проктоседил и гепатотромбин Г, выпускаемые в виде мазевых, гелевых основ и суппозиториев.

Фармакокинетика последнего препарата заключается в том, что гепарин и аллантоин, связывая плазменные факторы свертывания и оказывая тормозящее действие на гемостаз, вызывают тромболитический эффект, а пантенол стимулирует обменные процессы, грануляцию и эпителизацию тканей. Полидоканол, входящий в его состав, обеспечивает обезболивающий эффект. Для купирования воспаления, кроме местного лечения, применяют нестероидные противовоспалительные средства, обладающие комбинированным действием, в том числе и обезболивающим (кетопрофен, диклофенак, индометацин и др.).

Основой общего лечения является применение флеботропных лекарственных препаратов, влияющих на повышение тонуса вен, улучшение микроциркуляции в

кавернозных тельцах и нормализацию в них кровотока. К этой группе относятся такие препараты, как эсцин, трибенозид, троксерутин, а также препараты нового поколения:

детралекс, цикло-3 форте, гинкор-форте, эндотелон и др.

При неэффективности консервативного лечения, особенно на поздних стадиях заболевания, следует проводить комбинированное лечение, включающее консервативные и

малоинвазивные методы или консервативные и хирургические методы. Существуют следующие основные типы малоинвазивных вмешательств при геморрое:

инъекционная склеротерапия, инфракрасная коагуляция, лигирование латексными кольцами, криотерапия, диатермическая коагуляция, биполярная коагуляция.

На I стадии геморроя достаточно эффективно зарекомендовала себя склеротерапия. Склерозирующий препарат (этоксисклерол, тромбовар, фибровейн) вводится циркулярно

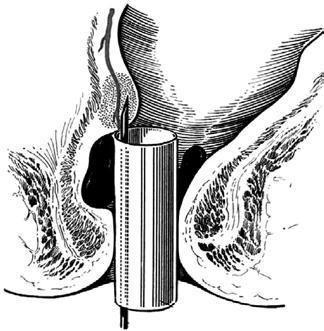

подкожно чуть выше зубчатой линии. Как правило, достаточно 1 мл склерозирующего вещества, процедура повторяется 2–3 раза в течение двух недель. Для склерозирования по Blanchard (рис. 200) раствор склерозанта вводится непосредственно в область сосудистой ножки геморроидального узла в типичных местах (3, 7, 11 ч).

Рис. 200. Введение склерозанта в область сосудистой ножки геморроидального

узла (по Blanchard)

Терапевтический эффект заключается не в нарушении кровоснабжения геморроидальных узлов, как предполагалось ранее, а в их фиксации выше зубчатой линии.

Преимущество склеротерапии в достаточно низком уровне послеоперационных осложнений. Основной недостаток, ограничивающий применение этой малоинвазивной методики – высокий уровень рецидивов – до 70 % через три года после терапии. Эффективным методом, особенно показанным при кровоточащем геморрое в I стадии, является инфракрасная коагуляция геморроидальных узлов. Лечебный эффект при этом основан на стимуляции некроза слизистой оболочки путем термокоагуляции.

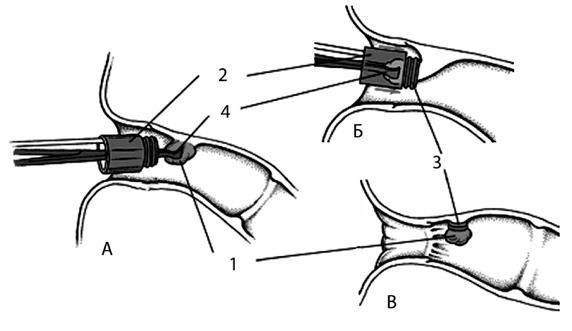

Методика лигирования увеличенных геморроидальных узлов (оптимально ее проведение при II стадии заболевания) с помощью резинового кольца, приводящая к их некрозу и отторжению, была предложена в 1958 г. Р. С. Blaisdell, а впоследствии просто

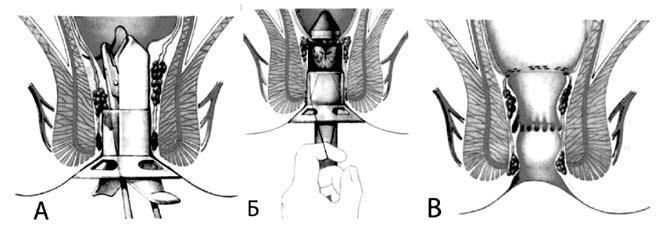

усовершенствована и упрощена J. Barron (1963). В настоящее время данный метод лечения геморроя эффективно применяется многими проктологами (рис. 201). Оперативное лечение проводится у больных с III и IV стадией заболевания.

Рис. 201. Лигирование внутренних геморроидальных узлов. А – захват геморроидального узла зажимом; Б – сброс латексного кольца на шейку узла; В – ножка узла

лигирована. 1 – внутренний геморроидальный узел; 2 – лигатор; 3 – латексное кольцо; 4 – зажим

Наиболее распространенным методом в настоящее время является операция геморроидэктомия по Миллигану – Моргану, которая дает хорошие результаты. Суть

операции заключается в иссечении геморроидальных узлов снаружи внутрь с перевязкой сосудистой ножки узла, отсечении узла. Как правило, иссекают три наружных и соответствующие им три внутренних узла на 3, 7, 11 часах, с обязательным оставлением перемычек слизистой оболочки между ними во избежание сужения анального канала. Применяют три модификации операции:

• закрытая геморроидэктомия с восстановлением слизистой анального канала швами

(рис. 202);

•открытая – с оставлением не ушитой раны (при опасности сужения анального канала

ипри осложнениях, таких как анальная трещина, парапроктит) (рис. 203);

•под слизистая геморроидэктомия (из под слизистого слоя высокочастотным коагулятором острым путем удаляют узел с оставлением культи узла в подслизистом слое

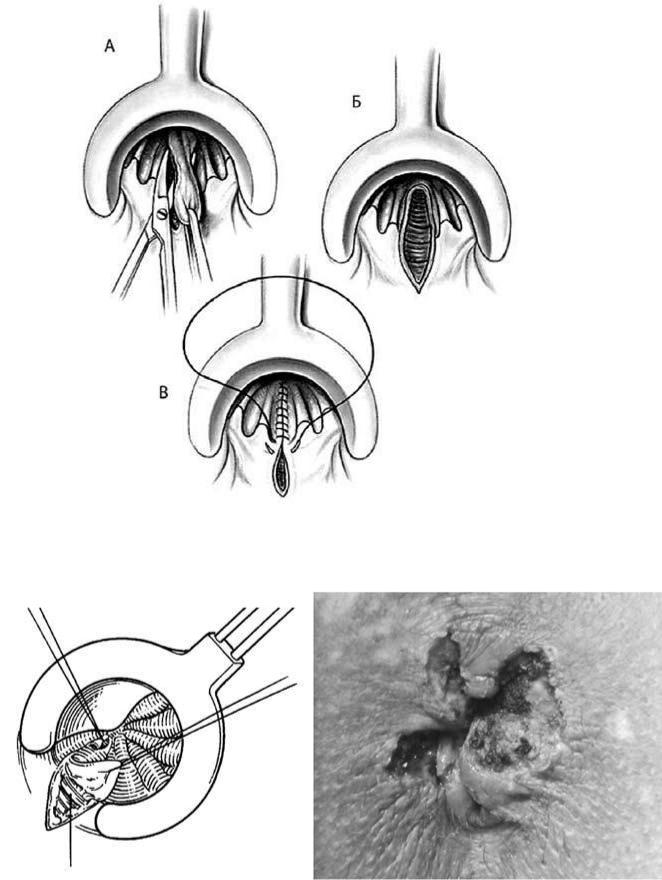

под ушитой слизистой. Трансанальная резекция слизистой по методу Лонго является альтернативой классическому хирургическому вмешательству по иссечению геморроидальных узлов (рис. 204). В 1993 г. итальянец Антонио Лонго разработал

принципиально новый подход к оперативному вмешательству при геморрое. Суть операции заключается в проведении циркулярной резекции и ушивании выпадания слизистой с геморроидальными узлами. Во время операции по Лонго удаляют только часть слизистой оболочки прямой кишки, которая находится выше зубчатой линии.

Рис. 202. Закрытая геморроидэктомия. А – иссечение геморроидального узла; Б – рана анального канала после удаления узла; В – ушивание раны анального канала непрерывным швом

Рис. 203. Открытая геморроидэктомия. Рана анального канала остается открытой Дефект слизистой оболочки сшивают с помощью циркулярного сшивающего аппарата

по типу «конец в конец». В результате геморроидальные узлы не удаляются, а

подтягиваются вверх и резко уменьшаются в объеме за счет уменьшения притока крови в кавернозные тельца. Вследствие иссечения циркулярной полоски слизистой создаются такие условия, при которых кровоснабжение узлов уменьшается, что приводит к их постепенному запустеванию и зоблитерации.

Рис. 204. Операция Лонго. А – наложение циркулярного кисетного шва на слизистую оболочку прямой кишки выше геморроидального узла; Б – затягивание кисетного шва между

головкой и основанием сшивающего аппарата; В – внешний вид анального канала после прошивания слизистой, геморроидальных сосудов и подтягивания геморроидальных узлов

Прогноз при геморрое, как правило, благоприятный. Применение консервативной терапии, малоинвазивных методов как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом или с хирургическими способами, позволяют достичь хороших результатов у 85–90 % больных.

Острый парапроктит

Острый парапроктит – острое гнойное воспаление околопрямо-кишечной клетчатки. При этом инфекция проникает в ткани около-прямокишечной области из просвета прямой кишки, в частности из анальных крипт и анальных желез.

Парапроктит по частоте занимает 4-е место после геморроя, анальных трещин и колитов (до 40 % всех заболеваний прямой кишки). Мужчины болеют парапроктитом чаще, чем женщины. Это соотношение колеблется от 1,5:1 до 4,7:1.

Этиология и патогенез Как уже отмечалось, острый парапроктит возникает в результате попадания инфекции в

параректальную клетчатку. Возбудителями заболевания являются кишечная палочка, стафилококк, грамотри-цательные и грамположительные палочки. Чаще всего выявляется полимикробная флора. Воспаление, вызванное анаэробами, сопровождается особо тяжелыми проявлениями заболевания – газовой флегмоной клетчатки таза, гнилостным парапроктитом, анаэробным сепсисом. Возбудители туберкулеза, сифилиса, актиномикоза очень редко являются причиной специфического парапроктита.

Пути попадания инфекции разнообразны. Микробы проникают в параректальную клетчатку из анальных желез, открывающихся в анальные крипты. В результате воспалительного процесса в анальной железе ее проток перекрывается, в межсфинктерном пространстве образуется абсцесс, который прорывается в перианальное или параректальное пространство. Переход процесса с воспаленной железы на параректальную клетчатку возможен также лимфогенным путем. В развитии парапроктита определенную роль могут играть травмы слизистой оболочки прямой кишки инородными телами, содержащимися в кале, геморрой, анальные трещины, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона. Парапроктит может быть вторичным. В таком случае воспалительный процесс переходит на параректальную клетчатку с предстательной железы, уретры, женских половых органов.

Травмы прямой кишки являются редкой причиной развития посттравматического парапроктита. Распространение гноя по параректальным клетчаточным пространствам может идти в разных направлениях, что приводит к формированию различных форм парапроктита.

Классификация По этиологическому признаку парапроктиты делят на банальный, специфический и

посттравматический.

По активности воспалительного процесса – на острый, инфильтративный и

хронический (свищи прямой кишки).

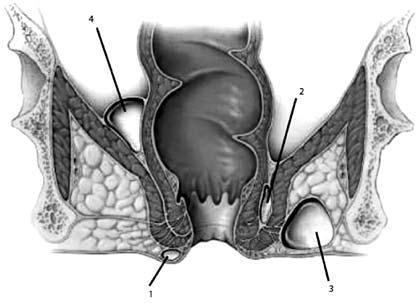

По локализации гнойников, инфильтратов, затеков – на подкожный, подслизистый,

межмышечный (когда гнойник располагается между внутренним и наружным сфинктером), седалищно-прямокишечный (ишиоректальный), тазово-прямокишечный (пельвиоректальный), позадипрямокишечный (один из видов тазово-прямокишечного) (рис. 205).

Можно выделить 4 степени сложности острого парапроктита.

Кпарапроктитам I степени сложности относятся подкожные, подслизистые, ишиоректальные формы, имеющие интрасфинктерное сообщение с просветом прямой кишки, межмышечный (интерсфинктерный) парапроктит.

Ко II степени сложности – ишио-, ретроректальные формы парапроктита с транссфинктерным сообщением через поверхностную порцию анального жома (менее 1/2 порции, т. е. менее 1,5 см).

Кпарапроктитам III степени сложности отнесены формы как и при II степени, но с затеками, пельвиоректальные парапроктиты с захватом 1/2 порции анального жома (более 1,5 см толщины), рецидивные формы.

Кпарапроктитам IV степени сложности относятся все формы (ишио-, ретро-, пельвиоректальные) с экстрасфинктерным ходом, с множественными затеками, анаэробный парапроктит.

Рис. 205. Варианты локализации гнойников: 1 – подкожный; 2 – межмышечный;

3 – ишиоректальный; 4 – пельвиоректальный.

Выделяют подкожный, ишеоректальный и пельвиоректальный парапроктит (подробнее об этом написано далее). Клиническая картина и данные объективного исследования

Начало заболевания, как правило, острое. При этом появляется нарастающая боль в прямой кишке, промежности или в тазу, сопровождающаяся повышением температуры тела и ознобом. Степень выраженности симптомов острого парапроктита зависит от локализации воспалительного процесса, распространенности его, характера возбудителя, реактивности

организма.

При локализации гнойника в подкожной клетчатке имеются болезненный инфильтрат в области заднего прохода и гиперемия кожи, сопровождаемые повышением температуры тела. Боли нарастающие, усиливающиеся при ходьбе и сидении, при кашле, при дефекации. При пальпации, кроме болезненности, отмечается размягчение и флюктуация в центре инфильтрата.

Клиника ишиоректального абсцесса начинается с общих симптомов: плохого самочувствия, познабливания. Затем появляются тупые боли в тазу и прямой кишке, усиливающиеся при дефекации. Местные изменения – асимметрия ягодиц, инфильтрация, гиперемия кожи – присоединяются в поздней стадии (на 5-6-й день).

Пельвиоректальный парапроктит, при котором гнойник располагается глубоко в тазу, протекает наиболее тяжело. В первые дни болезни преобладают общие симптомы воспаления: лихорадка, ознобы, головная боль. Часто пациенты обращаются к хирургу, урологу, гинекологу с жалобами на боли в низу живота, в тазу, без четкой локализации. Нередко их лечат по поводу острого респираторного заболевания, гриппа. Продолжительность этого периода иногда достигает 10–12 дней. В дальнейшем отмечается усиление боли в тазу и прямой кишке, задержка стула, мочи и выраженная интоксикация. Местные изменения оказываются малодемонстративными: отсутствует флюктуация, нерезкая болезненность в глубине тканей с одной или с обеих сторон, при пальцевом исследовании определяется неясная локальная болезненность стенок анального канала.

Главной задачей хирурга является необходимость распознать наличие и локализацию гнойника в клетчаточном пространстве, окружающем прямую кишку.

Подкожный парапроктит. Гнойник, локализующийся в подкожной клетчатке перианальной зоны, проявляется достаточно ярко: боль, гиперемия кожи на стороне поражения, сглаженность складок перианальной кожи (рис. 206). Пальпация в области воспаления резко болезненна. Позже появляется флюктуация. Обязательно выполняется пальцевое исследование прямой кишки. При этом необходимо установить связь гнойника с кишкой и найти пораженную крипту. Кроме того, важно помнить, что гной в подкожной клетчатке может появиться вследствие прорыва его из других клетчаточных пространств, чаще всего из ишиоректального. При подкожном парапроктите верхняя граница абсцесса определяется ниже аноректальной линии. Выше этой зоны стенка кишки эластична.

Ишиоректальный парапроктит. Основным методом диагностики гнойника данной локализации является пальцевое исследование. В ранние сроки заболевания можно выявить уплощение стенки кишки выше анального канала, сглаженность складок слизистой оболочки на стороне поражения. Характерные признаки острого ишиоректального парапроктита – наличие инфильтрата в анальном канале на уровне и выше аноректальной линии, усиление боли при толчкообразном исследовании со стороны промежности. В дальнейшем инфильтрат выбухает в просвет прямой кишки, местно отмечается повышение температуры. Воспалительный инфильтрат может распространиться на предстательную железу и уретру, в этом случае пальпация их вызывает болезненный позыв к мочеиспусканию. Если диагноз ясен, инструментальные методы исследования так же, как и при подкожном парапроктите, не применяются.

Пельвиоректальный парапроктит. Наружный осмотр промежности обычно не позволяет диагностировать пельвиоректальный парапроктит, так как воспалительный процесс локализуется глубоко в тазу При этом от кожи промежности до пельвиоректальной клетчатки расположены еще два клетчаточных пространства – подкожное и ишиоректальное. Признаки пельвиоректального парапроктита, видимые при наружном осмотре пациента, появляются только в том случае, если гнойный процесс распространяется на ишиоректальную область и на подкожную клетчатку, т. е. в поздней стадии.

При пальцевом исследовании можно определить болезненность одной из стенок средне– или верхнеампулярного отдела прямой кишки, а также обнаружить инфильтрат за ее пределами. В дальнейшем стенка кишки утолщается, происходит выбухание в просвет