3 курс / Топографическая анатомия и оперативная хирургия / Оперативная_хирургия_и_топографическая_анатомия_Кованов_В_В_

.pdf

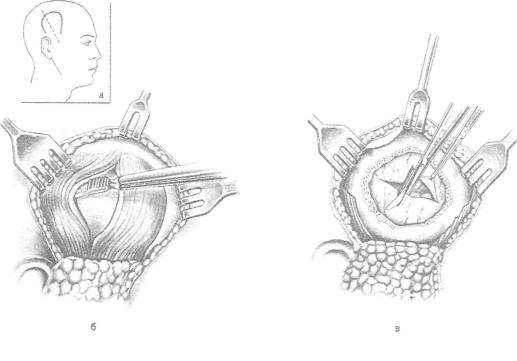

рассекают. Края поврежденной твердой мозго вой оболочки иссекают очень экономно. Для до ступа к ране мозга ее можно рассечь в ради альном направлении. Перед иссечением твердой мозговой оболочки удаляют костные отломки, внедрившиеся в нее.

Удаление разрушенной мозговой ткани, по верхностно расположенных костных отломков и субдуральной гематомы производят путем осто рожного смывания струей теплого изотониче ского раствора хлорида натрия (рис. 175). Удалению содержимого раневого канала спо собствует повышение внутричерепного давле ния. С этой целью больному сдавливают ярем ные вены.

Ушивание раны цозможно, если обработка производилась в первые часы после травмы, когда инородные тела и осколки полностью удалены и больному не грозит развитие инфек ции и отек мозга в ближайшем послеоперацион ном периоде. Рану твердой мозговой оболочки ушивают тонкими шелковыми лигатурами, кост ный лоскут при костно-пластической трепана ции с костью соединяют кетгутовыми швами, проводимыми через сухожильный шлем и над костницу, тонким шелком или нитями из поли мерного материала, края кожной раны соединя-

176.

Декомпрессивная трепанация по Кушингу.

а — подковообразный разрез кожи (сплошная линия), линия апоневротический лоскут отвернут книзу, распатором отсло< участок височной кости, твердая мозговая оболочка крестоо!

ют шелковыми узловыми швами. В подапоневротическую клетчатку под края кожно-апоневро- тического разреза перед зашиванием вводят по лоски перчаточной резины.

Декомпрессивная трепанация черепа

Декомпрессивная трепанация черепа явля ется паллиативной операцией: ее производят при повышении внутричерепного давления в случаях неоперабельных опухолей мозга, при прогрессирующем отеке мозга, развивающемся в результате травмы. Цель операции — создать на определенном участке свода дефект в костях черепа и твердой мозговой оболочки.

Э т а п ы о п е р а ц и и п о К у ш и н г у . Больной лежит на левом боку, нога на этой сто роне слегка согнута в коленном и тазобедрен ном суставах. Подковообразный разрез кожи, подкожной клетчатки в правой височной обла сти производят соответственно линии прикреп ления височной мышцы. Лоскут отсепаровывают и отворачивают к основанию на уровне скуло вой дуги (иногда делают вертикальный разрез) (рис. 176).

В вертикальном направлении рассекают ви сочный апоневроз, межапоневротическую жиро-

;слоения височной мышцы (пунктирная линия); б — кожнонадкостница вместе с височной мышцей; в — резецирован зно рассечена.

279

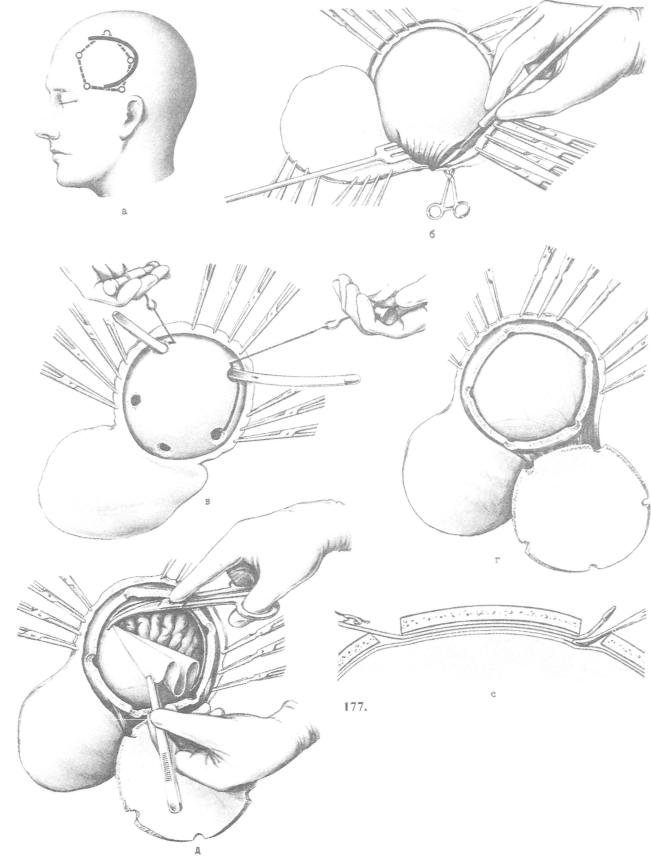

Костно-пластическая трепанация черепа в лобно-те- менно-височной области.

а — сплошная линия — разрез мягких тканей, пунктирная — костный лоскут; б — кожно-апоневротический лоскут отки нут; электроножом рассекают височную мышцу, клетчатку и надкостницу; в — образованы фрезовые отверстия, между костью и твердой мозговой оболочкой расположен про водник. Производится перепиливание кости проволочной пилой между фрезовыми отверстиями; г — костно-пластиче- ский лоскут на надкостничной ножке откинут, обнажена твердая мозговая оболочка; д — вскрытие твердой мозговой оболочки; е — проведение проводника Поленова.

вую клетчатку и височную мышцу до надкост |

намеченной на схеме Кренлейна линии рассека |

|||||

ницы. Последнюю рассекают и отделяют рас |

ют кожу, подкожную клетчатку и височный апо |

|||||

патором на площадке в 6 см2. Разведя рану |

невроз, а в нижних отделах передней и задней |

|||||

крючками, в центре освобожденного от надкост |

частей разреза разделяют по ходу ее пучков и |

|||||

ницы участка накладывают фрезовое отверстие |

височную мышцу. Длина основания лоскута не |

|||||

крупной фрезой и затем его расширяют щипца |

менее 6—7 см, края его отстоят на 1 см от края |

|||||

ми-кусачками. Часть трепанационного отвер |

глазницы и козелка уха. После остановки кро |

|||||

стия должна быть прикрыта скуловой дугой, |

вотечения |

кожно-мышечно-апоневротический |

||||

тогда височная мышца будет препятствовать |

лоскут отворачивают книзу на марлевые салфет |

|||||

пролабированию мозгового вещества в после |

ки и сверху прикрывают марлей, смоченной 3 % |

|||||

операционном периоде. Расширение этого от |

раствором перекиси водорода. |

|||||

верстия в передненижнем направлении опасно |

Выкраивание костно-надкостничного лоскута |

|||||

вследствие возможности |

повреждения ствола |

начинают с дугообразного рассечения надкостни |

||||

a. meningea media. В случае повреждения этой |

цы, отступив от краев кожного разреза на 1 см. |

|||||

артерии ее периферический конец перевязывают |

Надкостницу отслаивают от разреза в обе сто |

|||||

обшивной лигатурой, а центральный конец, если |

роны на ширину, равную диаметру фрезы, кото |

|||||

он расположен в костном канале, закрывают |

рой затем наносят в зависимости от величины |

|||||

втиранием в канал восковой пасты. |

|

создаваемого |

трепанационного дефекта 5—7 |

|||

Перед вскрытием сильно напряженной твер |

отверстий. При нанесении отверстий в области |

|||||

дой мозговой оболочки производят люмбальную |

височной кости необходимо соблюдать осто |

|||||

пункцию. |

Спинномозговую |

жидкость |

извлека |

рожность, так как фреза может легко «прова |

||

ют небольшими порциями (10—30 мл), чтобы |

литься» через тонкую височную кость в мозго |

|||||

не произошло вклинивания стволовой части |

вую ткань. Участки между фрезовыми отверсти |

|||||

мозга в большое затылочное отверстие. Твердую |

ями пропиливают пилой Джильи (рис. 177). |

|||||

мозговую |

оболочку |

вскрывают крестообразным |

Если провести под ними пилу проводником По- |

|||

разрезом и дополнительными радиальными раз |

|

|

||||

резами. |

Размеры |

трепанационного |

отверстия |

|

|

|

зависят от степени повышения внутричерепного |

|

|

||||

давления: чем оно выше, тем должно быть боль |

|

|

||||

ше трепанационное отверстие, создаваемое ме |

|

|

||||

тодом краниотомии. |

|

|

|

|

|

|

Операционный разрез послойно ушивают, за |

|

|

||||

исключением твердой мозговой оболочки; она |

|

|

||||

остается |

неушитой. |

|

|

|

|

|

Костно-пластическая трепанация черепа

П о к а з а н и я : временное вскрытие полости черепа с целью доступа для операции на его со держимом при инсультах, для остановки кровоте чения из поврежденной a. meningea media, уда ления внутричерепной гематомы и воспалитель ного очага или опухоли мозга. Костно-пласти- ческую трепанацию при повреждении a. menin gea media или ее ветвей в случаях закрытой травмы черепа производят довольно часто в хи рургических отделениях в порядке неотложной операции, осуществляемой по жизненным пока заниям.

На оперируемую область наносят схему Кренлейна (см. рис. 57). Подковообразный разрез с основанием лоскута у скуловой дуги производят с таким расчетом, чтобы в трепанационном отверстии можно было перевязать ствол и заднюю ветвь a. meningea media (по вреждения ее передней ветви встречаются значи тельно реже). Раздельное выкраивание кожноапоневротического и надкостнично-костного ло скутов производится в три этапа. Вначале по

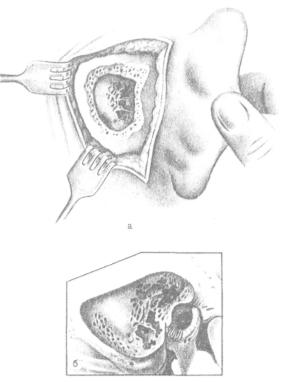

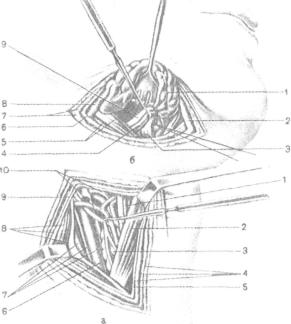

178.

Антротомия (мастоидотомия).

а — общий вид трепанационной раны; б — вскрыты сосце видная пещера и сосцевидные ячейки.

281

ленова не удается, эти участки разъединяют |

ника Шипо (по spina suprameatum, пальпируе |

||||||||

щипцами-кусачками Дальгрена. Отвернутый ко |

мой на стыке верхней и задней стенок костной |

||||||||

стный лоскут на надкостничной ножке, через |

части наружного слухового прохода). Проекция |

||||||||

которую |

обеспечивается |

его кровоснабжение, |

треугольника должна находиться в середине |

||||||

тщательно |

оберегают. |

|

|

|

оперативного доступа. |

|

|

||

Вымывание |

струей |

изотонического |

раствора |

Растянув края кожного разреза ранорасшири- |

|||||

хлорида натрия сгустков крови, удаление гема |

телем, обнажают на передней поверхности верх- |

||||||||

томы и перевязка концов средней оболочечной |

иевнутреннего квадранта |

сосцевидного |

отростка |

||||||

артерии или ее ветвей — основной этап опера |

трепанационный треугольник, имеющий гладкую |

||||||||

ции. Артерию перевязывают тонкими шелковы |

поверхность. Трепанацию |

сосцевидного |

отрост |

||||||

ми лигатурами, которыми ее обкалывают с по |

ка в пределах этого треугольника начинают с |

||||||||

мощью небольших круглых игл. Рану послойно |

отделения надкостницы |

распатором. |

Вначале |

||||||

зашивают. |

|

|

|

|

|

|

более широким желобоватым долотом снимают |

||

|

|

|

|

|

|

|

наружный слой кости, ставя долото сверху, а |

||

Трепанация сосцевидного |

отростка, |

|

затем — снизу от верхушки сосцевидного отро |

||||||

rnastoidotomia, |

antrotomia |

|

|

|

стка и спереди, параллельно задней стенке на |

||||

|

|

|

|

|

|

|

ружного слухового прохода. Сбив поверхност |

||

П о к а з а н и я : гнойное |

воспаление |

среднего |

ный слой кости, переходят на более узкое доло |

||||||

уха, осложненное гнойным воспалением ячеек |

то и им углубляются в направлении кнутри и |

||||||||

сосцевидного отростка. Цель операции — удале |

кпереди — параллельно задней стенке наружно |

||||||||

ние гнойного экссудата, грануляций из воздухо |

го слухового прохода. Достаточное вскрытие |

||||||||

носных ячеек |

сосцевидного |

отростка, |

вскрытие |

пещеры контролируют пуговчатым зондом, ко |

|||||

и дренирование сосцевидной пещеры, antrum |

торым обследуют стенки пещеры, и осторожно |

||||||||

mastoideum. |

|

|

|

|

|

выходят из нее через aditus ad antrum в бара |

|||

Дополнительно к общехирургическим инстру |

банную полость (рис. 178). Содержащиеся в пе |

||||||||

ментам нужны долота и стамески из набора |

щере и других ячейках сосцевидного отростка |

||||||||

Воячека, пуговчатый зонд для ориентировки при |

гной и грануляции удаляют острой ложечкой. |

||||||||

вскрытии пещеры и входа в нее из барабанной |

Рану ушивают выше и ниже оставленного в пе |

||||||||

полости. |

|

|

|

|

|

|

щере выпускника (полоска перчаточной рези |

||

Обезболивание — наркоз |

или местная ин- |

ны). |

|

|

|||||

фильтрационная анестезия 0,5 % раствором но |

Если при вскрытии пещеры отклонить долото |

||||||||

вокаина. Положение больного на спине; голова |

кверху, то через верхнюю стенку пещеры легко |

||||||||

повернута в здоровую сторону и хорошо фикси |

можно ошибочно попасть в среднюю черепную |

||||||||

рована; ушная раковина оттянута кпереди. Ко |

яму; при направлении долота кзади оно может |

||||||||

жу с подкожной клетчаткой рассекают парал |

оказаться в венозной пазухе (на месте перехода |

||||||||

лельно прикреплению ушной раковины, отсту |

поперечного синуса в сигмовидный); при откло |

||||||||

пив от него кзади на 1 см. Предварительно оп |

нении инструмента книзу окажется поврежден |

||||||||

ределяют |

проекцию |

трепанационного |

треуголь- |

ным лицевой нерв. |

|

|

|||

ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ

Хирургическое лечение заболеваний глаз (оф- |

удается избежать образования втянутого рубца. |

|

тальмохирургия), болезней полости рта и челю |

При резком натяжении кожи наносят дополни |

|

стей (хирургическая стоматология), |

наружного, |

тельные разрезы, параллельные ране. |

среднего уха, а также придаточных воздухонос |

При замещении более общирных кожных де |

|

ных пазух, полости носа, гортани и трахеи |

фектов на лице применяют местную пластику |

|

(оперативная оториноларингология) |

проводится |

кожными лоскутами различной формы. Эти |

врачами, специализирующимися в каждом из |

лоскуты имеют широкое основание, через кото |

|

указанных разделов. |

|

рое в них проходят кровеносные сосуды и нер |

На лице различают следующие пластические |

вы. На своих основаниях лоскуты перемещают |

|

операции. |

|

ся, скользят без перегиба по обнаженной по |

Пластика местными тканями. Небольшие де |

верхности дефекта. При дефектах, близких по |

|

фекты кожи могут быть закрыты путем отслой |

форме к четырехугольнику, на противополож |

|

ки и сближения краев раны. Мобилизованные |

ных сторонах могут быть нанесены перпендику |

|

края раны могут быть сшиты через всю толщу |

лярные разрезы: четырехугольные лоскуты на |

|

без натяжения. При этом благодаря более со |

широких основаниях с одной или двух сторон |

|

вершенному сопоставлению слоев |

краев раны |

отслаиваются и сдвигаются на дефект. |

282

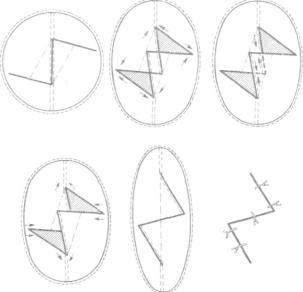

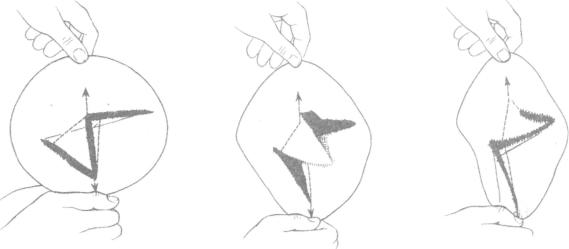

При стягивающих рубцах на лице применяют |

места на другое и, будучи развернут перед упо |

|||||||

метод |

Лимберга — пластику |

встречными |

тре |

треблением, дает достаточное количество пла |

||||

угольными лоскутами (рис. 179). Метод пласти |

стического материала для восстановления раз |

|||||||

ки встречными |

симметричными |

треугольниками |

нообразных дефектов области век, носа, губ и |

|||||

состоит в том, что от концов стягивающего рубца |

других областей лица. Стебель может быть об |

|||||||

в противоположные стороны проводят парал |

разован в различных участках тела. Для образо |

|||||||

лельные разрезы. После рассечения рубца обра |

вания стебля двумя параллельными разрезами |

|||||||

зуются два встречных треугольных лоскута, |

выкраивают кожную ленту необходимых длины |

|||||||

которые мобилизуют и перемещают один над |

и ширины. Разрез ведут сначала только через |

|||||||

другим, заполняя дефект, образующийся вслед |

кожу, а затем, после сокращения ее, — по краю |

|||||||

ствие |

растяжения рубца. |

|

|

|

кожи через подкожную клетчатку и поверхно |

|||

Может применяться также пластика встреч |

стную фасцию. При таком способе, когда лента |

|||||||

ными |

несимметричными треугольниками, |

когда |

свертывается в трубку, подкожный жир не вы |

|||||

на концах стягивающего рубца строят треуголь |

ступает за края кожи и не мешает адаптации |

|||||||

ники с различными углами (рис. 180). Тре |

краев, не создает их напряжения. Длина и ши |

|||||||

угольник с большим углом у вершины образуют |

рина кожной ленты могут быть различными в |

|||||||

на менее подвижной части кожи, а с более ост |

зависимости от задач пластики, но, как правило, |

|||||||

рым углом — на подвижной |

части. Например, |

между ними должно быть соотношение 3:1, |

||||||

при пластической операции по поводу стягиваю |

иначе стебель может погибнуть из-за недоста |

|||||||

щего рубца в области внутреннего угла глаза |

точного питания. Кожную ленту с подкожной |

|||||||

более широкий треугольник выкраивают из бо |

клетчаткой сшивают в трубку, а дефект на мес |

|||||||

лее подвижной кожи под веком, а более узкий |

те взятия ленты уошвают узловыми шелковыми |

|||||||

треугольник — из тканей между углом глаза и |

швами. |

|

||||||

спинкой носа. |

|

|

|

|

«Острый» стебель |

предложен В. П. Филато |

||

Преимуществом пластики перемещением |

кра |

вым для переноса пластического материала не |

||||||

евых лоскутов является то, что дефекты закры |

посредственно при закрытии раны. Образование |

|||||||

вают полнослойно кожей, имеющей одинаковый |

«острого» стебля и его миграция происходят |

|||||||

внешний вид. Недостатки этих способов пласти |

одновременно. Питание этого стебля обеспечи |

|||||||

ки состоят в образовании рубцов в окружности |

вается через одну ножку, так как вторая пере |

|||||||

бывшего дефекта, а также в невозможности |

носится на раневой дефект. В отличие от обыч |

|||||||

получить удвоенный лоскут при необходимости |

ного соотношения |

длины и ширины кожной |

||||||

формирования, |

например, крыльев носа. |

|

|

|

||||

Пластика лоскутом на ножке. Выкраивают ло |

|

|

||||||

скут, подходящий по величине и форме, из тка |

|

|

||||||

ней вблизи дефекта. Ножка лоскута может быть |

|

|

||||||

короткой или более длинной. При этом лоскут |

|

|

||||||

на длинной ножке можно переносить на дефект |

|

|

||||||

над участком неповрежденной кожи. При пере |

|

|

||||||

носе лоскута на дефект ножка его может пере |

|

|

||||||

гибаться, но проходящие в ней сосуды сдавли |

|

|

||||||

ваться не должны. Раны на месте взятия лоску |

|

|

||||||

та ушивают. Недостатком метода пластики лос |

|

|

||||||

кутом на ножке является то, что он не позволя |

|

|

||||||

ет получить достаточное количество материала |

|

|

||||||

при необходимости замещения больших дефек |

|

|

||||||

тов или при формировании удвоенных лоскутов, |

|

|

||||||

необходимых при пластике губ, щеки, носа. |

|

|

||||||

Пластика круглым филатовским стеблем. Ме |

|

|

||||||

тод получил свое название по имени академика |

|

|

||||||

В. П. Филатова, |

предложившего |

оригинальный |

|

|

||||

способ формирования, тренировки, переноса и |

|

|

||||||

распластывания |

стебельчатого |

лоскута. |

Этот |

|

|

|||

лоскут |

может быть взят с тех участков |

тела, |

|

|

||||

где кожа имеет выраженный слой подкожной |

|

|

||||||

клетчатки и подвижна. Преимущества филатов- |

|

|

||||||

ского |

стебля, имеющего вид |

кожной трубки в |

179. |

|

||||

форме чемоданной ручки, в том, что он хорошо |

|

|||||||

Кожная пластика симметричными встречными тре |

||||||||

противостоит внешним влияниям, защищен от |

||||||||

инфицирования, его можно переносить с одного |

угольниками по Лимбергу (схема). |

|||||||

283

ленты при формировании «острого» стебля со- |

дать с расположением естественных складок |

||||

отношение длины и ширины равно 1:1,5 или |

кожи. Рубец менее всего заметен, если он ими- |

||||

1:2, а не 1:3. Через 16—18 дней отсекают пита- |

тирует новую морщину или находится в уже |

||||

ющую ножку и производят окончательное фор- |

существовавшей складке кожи. |

Косметические |

|||

мирование поврежденного участка лица. При- |

требования к послеоперационным рубцам на |

||||

живление «острого» стебля к раневой поверх- |

лице обусловливают |

особенности оперативной |

|||

ности протекает по типу приживления кожного |

техники при рассечении и ушивании |

тканей, |

|||

лоскута на длинной ножке. |

Вид послеоперационного рубца во многом зави- |

||||

Пластика свободным кожным лоскутом. Час- |

сит от точного сближения рассеченных мышц, |

||||

то применяется в челюстно-лицевой хирургии, |

подкожной клетчатки и кожи, а также от |

||||

При поверхностных дефектах кожи без повреж- |

расположения рубца в физиологических склад- |

||||

дения подлежащих тканей с успехом произво- |

ках и морщинах на лице. |

|

|

||

дят пересадку полнослойного или «расщеплен- |

Хирургическая обработка ран лица заключа- |

||||

ного» свободного лоскута кожи. Последний бе- |

ется в наложении первичного глухого шва неза- |

||||

рется на 3 /\ толщины кожи и в отличие от тон- |

висимо от срока первичной обработки |

раны, |

|||

ких эпидермальных лоскутов по Тиршу хорошо |

Без наложения швов вторичное заживление ве- |

||||

приживает, не сморщивается. На 2—4-й день в |

дет к образованию уродующих рубцов, которые |

||||

«расщепленном» лоскуте, помещенном на де- |

не всегда удается в дальнейшем устранить. Не- |

||||

фект, восстанавливается кровоснабжение. Этим |

обходимо |

добиваться |

точного |

сопоставления |

|

объясняется хороший результат при первичной |

краев раны, не допуская асимметрии лица. При |

||||

пластике ран лица свободным «расщепленным» |

широкой отсепаровке лоскутов кожи под ней не |

||||

лоскутом. В нем раньше, чем в полнослойном |

должны |

оставаться |

свободные |

пространства: |

|

трансплантате того же размера, восстанавлива- |

подкожную клетчатку на всю толщину тщатель- |

||||

ется от периферии к центру чувствительность, |

но сшивают погружными кетгутовыми швами. |

||||

Свободные полнослойные кожные транспланта- |

Эти швы устраняют возможность образования |

||||

ты обеспечивают лучшее восстановление фор- |

гематом в свободных пространствах и хорошо |

||||

мы; они более устойчивы к внешним воздей- |

удерживают лоскуты, смещенные в нужном на- |

||||

ствиям, но часто пигментируются, что снижает |

правлении. Швы, наложенные на подкожную |

||||

косметические результаты пластической опера- |

клетчатку, приводят в соприкосновение кожные |

||||

ции. |

края раны и предупреждают завертывание этих |

||||

Направление хирургических разрезов на лице, |

краев. На кожные края раны |

накладывают |

|||

Направление и расположение линий Лангера и |

швы (тонким капроном на круглой игле) на |

||||

физиологических морщин и складок на лице не |

расстоянии 3—4 мм друг от друга и не дальше |

||||

совпадают. При осуществлении операций на ли- |

1,0—1,5 мм от краев раны, |

|

|

||

це направление разрезов кожи должно совпа- |

Если стянуть края раны невозможно, |

приме- |

|||

180.

Кожная пластика несимметричными треугольниками по Лимбергу (схема на полотняном кружке).

284

няют методы местной пластики, пластики сво |

дение и |

локализацию, лечат консервативно. |

бодным лоскутом или «острым» филатовским |

В случаях, когда консервативное лечение неэф |

|

стеблем. |

фективно, в зависимости от фазы развития вос |

|

Операция при остром гнойном паротите. |

паления |

применяют обкалывание инфильтрата |

Обезболивание — наркоз. Цель операции — |

растворами антибиотиков и разрезы. |

|

вскрытие гнойно-некротического очага, дрени |

Цель |

операции — создать при |

сформировав |

|||

рование раны до полного отторжения некроти |

шемся очаге отток гноя, чтобы предупредить |

|||||

ческих тканей. После обработки операционного |

распространение воспалительного |

процесса. Пе |

||||

поля над местом предполагаемого скопления |

ред вскрытием гнойного очага обычно произво |

|||||

гноя рассекают кожу, подкожную клетчатку и |

дят диагностическую пункцию в центре флюкту |

|||||

fascia parotideomasseterica. Разрез ведут парал |

ации. Разрез обычно делают над центром флю |

|||||

лельно ходу ветвей лицевого нерва: при локали |

ктуации в области гнойного очага. Разрез мо |

|||||

зации гнойника на наружной поверхности жева |

жет быть произведен через слизистую оболочку |

|||||

тельной мышцы направление разреза от наруж |

рта или через кожу. Околочелюстные флегмоны, |

|||||

ного слухового прохода радиальное, соответ |

развивающиеся в связи с кариозными процесса |

|||||

ственно топографии ветвей лицевого нерва; при |

ми зубов, чаще вскрывают внутриротовыми |

|||||

расположении гнойно-некротического очага в |

доступами. |

|

||||

позадичелюстной |

части |

околоушной железы |

Абсцессы носог^убной складки, |

околоушной |

||

проводят |

вертикальный |

разрез, параллельный |

области вскрывают наружными разрезами. При |

|||

заднему краю ветви нижней челюсти соответ |

этом рассекают только кожу с подкожной клет |

|||||

ственно направлению ствола, верхней и нижней |

чаткой; ветви лицевого нерва остаются непо |

|||||

ветвей лицевого |

нерва. |

|

врежденными, так как они располагаются глуб |

|||

Ткань железы над гнойником раздвигают ту |

же плоскости разреза. Через глубокие слои под |

|||||

пым путем. К гнойно-некротическому очагу |

кожной клетчатки и мимические мышцы прохо |

|||||

подводят |

дренаж — полоску перчаточной ре |

дят, тупо раздвигая ткани сомкнутыми ножни |

||||

зины. |

|

|

|

цами, |

анатомическим пинцетом. |

Дренаж (по |

Вмешательства при гнойных процессах на ли |

лоска перчаточной резины) оставляют в ране до |

|||||

це. Большинство острых воспалительных про |

полного прекращения выделения гнойного со |

|||||

цессов на лице, имеющих различные происхож |

держимого. |

|

||||

Глава 11 ОПЕРАЦИИ НА ШЕЕ

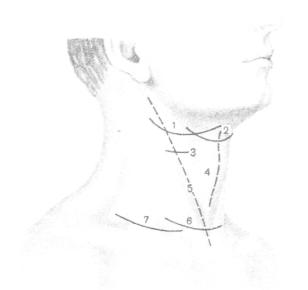

Оперативные доступы к органам шеи (рис. 181) |

лоскутов становится доступной вся передняя |

|||||||

должны быть достаточными для выполнения не |

поверхность шеи; косопродольный разрез ввер |

|||||||

обходимого объема вмешательства и вместе с |

ху и внизу может быть продолжен в горизон |

|||||||

тем отвечать косметическим требованиям. Этим |

тальные разрезы кпереди или кзади в зависимо |

|||||||

требованиям |

удовлетворяют |

воротникообраз- |

сти от целей операции. Комбинированные раз |

|||||

ные, поперечные разрезы Кохера, которые про |

резы травматичны, и после них остаются замет |

|||||||

изводят в соответствии с расположением кож |

ные рубцы. |

|

|

|

|

|

||

ных складок шеи. Положение органов и сосуди |

При выполнении |

хирургических |

разрезов |

|||||

сто-нервных стволов в переднем отделе шеи |

внешний вид послеоперационного рубца на шее |

|||||||

преимущественно продольное, |

поэтому доступы |

зависит также от соблюдения принципа ступен |

||||||

к ним целесообразно также осуществлять раз |

чатого (лестничного) рассечения слоев; кожу и |

|||||||

резами вдоль переднего или заднего края груди- |

подкожную клетчатку с поверхностной фасцией |

|||||||

но-ключично-сосцевидной мышцы. Срединные |

и платизмой рассекают в одной плоскости. |

|||||||

продольные разрезы, обеспечивающие достаточ |

Глубжерасположенные |

слои |

рассекают, отсту |

|||||

ный доступ к гортани и трахее, вместе с тем |

пив от края кожной раны на 0,5—1,0 см. |

|||||||

оставляют заметный рубец. |

|

Например, при срединном продольном доступе |

||||||

Для удаления глубоких шейных лимфатиче |

рассечение белой линии шеи не должно совпа |

|||||||

ских узлов применяют комбинированные разре |

дать с кожным разрезом; при воротникообраз- |

|||||||

зы: горизонтальный воротникообразный разрез |

ных разрезах вторую и третью фасции шеи |

|||||||

у его концов дополняют продольными, благода |

вскрывают продольно, тогда как грудино-подъ- |

|||||||

ря чему после |

отсепаровки верхнего и нижнего |

язычные мышцы пересекают поперечно. Строгое |

||||||

|

|

|

соблюдение |

ступенчатого |

принципа |

исключает |

||

|

|

|

возможность |

образования |

сквозного, |

втянутого |

||

|

|

|

неподвижного рубца. При операциях по поводу |

|||||

|

|

|

заболеваний, |

угрожающих |

жизни |

больного |

||

|

|

|

(глубокие флегмоны, удаление глубоких лимфа |

|||||

|

|

|

тических узлов шеи и др.), не приходится стро |

|||||

|

|

|

го считаться |

с косметическими требованиями. |

||||

181.

Оперативные доступы на шее.

1 — параллельный краю нижней челюсти; 2 — подъязычный воротникообразный к глотке; 3 — воротникообразный к верхней щитовидной артерии; 4 — срединный продольный; 5 — вдоль переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 6 — воротникообразный к щитовидной железе; 7 — параллельный верхнему краю ключицы.

Вагосимпатическая шейная блокада по Виш невскому. П о к а з а н и я : травматические по вреждения и ранения грудной полости с закры тым и открытым пневмотораксом, комбиниро ванные ранения грудной и брюшной полостей, когда необходимо прервать нервные импульсы, идущие с места повреждения.

Больного укладывают на стол, подложив под лопатки небольшой валик; голова его повернута к хирургу, стоящему на стороне, противополож ной блокаде. После обработки кожи производят анестезию ее в месте вкола иглы — у заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы, выше перекреста ее наружной яремной веной (на уровне подъязычной кости). Мышцу вместе с расположенными под ней сосудами отодвига ют кнутри левым указательным пальцем (рис. 182). В образовавшееся свободное про странство вкалывают длинную иглу по направ лению вверх и кнутри до передней поверхности позвоночника; затем иглу оттягивают от позво ночника на 0,5 см и в клетчатку, расположен ную позади общего фасциального влагалища

286

шейного сосудисто-нервного пучка, вводят 40— |

Анестезия плечевого |

сплетения. |

П о к а з а |

|||||||||||||

50 мл 0,25 % раствора новокаина. Струя ново |

н и я : |

не поддающаяся лечению невралгия; про |

||||||||||||||

каина из иглы отодвигает кровеносные сосуды. |

водниковая анестезия при операциях на верх |

|||||||||||||||

При оттягивании поршня в шприце не должна |

ней конечности и плечевом суставе. |

|

||||||||||||||

появляться кровь. При правильном положении |

Больной сидит, рука на стороне инъекции |

|||||||||||||||

иглы раствор поступает в рыхлую клетчатку, а |

оттянута книзу. Иглу вводят на 1,5 см выше се |

|||||||||||||||

не в предпозвоночную, и из иглы после снятия |

редины верхнего края ключицы по направлению |

|||||||||||||||

шприца не должна появляться жидкость. |

к остистому отростку III грудного позвонка на |

|||||||||||||||

Следует иметь в виду, что чем выше распро |

глубину 3 см; в клетчатку, окружающую плече |

|||||||||||||||

странится раствор новокаина, тем надежнее до |

вое сплетение, вводят 20 мл 2 % раствора ново |

|||||||||||||||

стигается |

блокада |

двух |

нервов — блуждающего |

каина. Обезболивание наступает через 30 мин, |

||||||||||||

и симпатического: нижний узел блуждающего |

анестезия держится |

1' /v—2 ч. |

При |

введении |

||||||||||||

нерва |

(ganglion nodosum — BNA) |

и |

верхний |

раствора непосредственно в сплетение, о чем |

||||||||||||

узел симпатического ствола располагаются вме |

свидетельствует иррадиация болей в конечность, |

|||||||||||||||

сте в одном клетчаточном слое. Ниже, на уров |

обезболивание наступает тотчас. При анестезии |

|||||||||||||||

не подъязычной кости, эти нервы расходятся и |

плечевого сплетения возможны ранение плевры, |

|||||||||||||||

разделены здесь задней стенкой общего фасци- |

параличи конечности, диафрагмы. Повреждения |

|||||||||||||||

ального влагалища, в котором расположен блу |

плевры можно |

избежать, если |

вкалывать иглу |

|||||||||||||

ждающий нерв. О положительном действии |

на 3 см выше середины верхнего края ключицы. |

|||||||||||||||

новокаина при шейной вагосимпатической бло |

Обнажение диафрагмального нерва. Произво |

|||||||||||||||

каде судят по появлению у больного синдрома |

дится с целью его алкоголизации или пересече |

|||||||||||||||

Горнера: западение глазного яблока (эно- |

ния при активном туберкулезе нижних и при |

|||||||||||||||

фтальм), сужение зрачка и глазной щели, а так |

корневых отделов легкого. Операцией достига |

|||||||||||||||

же гиперемия с повышением кожной темпера |

ется |

высокое |

стояние |

диафрагмы |

вследствие |

|||||||||||

туры половины лица на стороне блокады. |

ее паралича, при этом пораженное активным |

|||||||||||||||

Блокада |

синокаротидной зоны. |

Двусторон |

процессом легкое поджимается. |

|

|

|||||||||||

нюю блокаду синокаротидной зоны применяют |

Обезболивание местное. Больной лежит на |

|||||||||||||||

для профилактики и лечения шока. Она оказы |

спине, голова повернута в сторону, противопо |

|||||||||||||||

вает благотворное влияние на регуляцию крово |

ложную операции; рука на стороне операции |

|||||||||||||||

снабжения головного мозга, кровяного давле |

оттянута книзу. Разрез кожи, подкожной клет |

|||||||||||||||

ния, деятельности легких и сердца. |

|

|

чатки и поверхностной фасции с платизмой |

|||||||||||||

Положение больного то же, что и при ваго |

производят на ширину пальца выше ключицы и |

|||||||||||||||

симпатической блокаде. С каждой стороны че |

параллельно ей; наружную яремную вену пере |

|||||||||||||||

рез прокол анестезированного участка кожи на |

секают между |

двумя |

лигатурами. |

|

||||||||||||

месте пересечения переднего края грудино- |

В промежутке между нижним брюшком лопа- |

|||||||||||||||

ключично-сосцевидной мышцы и горизонталь |

точно-подъязычной мышцы и ключицей рассе |

|||||||||||||||

ной линии, проведенной через верхний край |

кают по желобоватому зонду вторую и третью |

|||||||||||||||

щитовидного хряща, вводят по 20—25 мл 0,5 % |

фасции, отодвигают книзу поверхностную шей |

|||||||||||||||

раствора новокаина во влагалище общей сонной |

ную |

артерию, |

а кверху |

и кнаружи — лопаточ- |

||||||||||||

артерии на месте ее бифуркации. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Блокада |

звездчатого |

узла |

симпатического |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

ствола. Наиболее распространен передний спо |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

соб Лериша. Блокада может быть выполнена так |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

же сбоку и сзади. |

П о к а з а н и я : |

каузалгиче- |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

ские |

(жгучие) боли, |

не |

поддающиеся |

лечению, |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

в раненой верхней конечности; профилактика |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

гангрены конечности после окклюзии магист |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

ральных |

артерий. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Положение больного на спине с подложен |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

ным |

под |

лопатки |

валиком; |

голова |

повернута |

|

|

|

|

|

|

|

||||

в сторону, противоположную операции. Через |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

анестезированный участок кожи на 4 см выше |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

ключицы у заднего края грудино-ключично-сос- |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

цевидной мышцы иглу вкалывают перпендику |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

лярно и доводят ее до позвоночника, а затем, |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

оттянув иглу от него и отклонив на 30° кнару |

182. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

жи, проводят по направлению книзу на высоту |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

одного |

позвонка. |

К |

звездчатому |

узлу вводят |

Техника шейной вагосимпатической блокады по |

|||||||||||

10 мл 0,5 % раствора новокаина. |

|

|

Вишневскому. |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

287 |

но-подъязычную мышцу. В медиальном углу операционной раны видна передняя лестничная мышца и на ней ствол диафрагмального нерва, который идет от наружного края к внутреннему краю этой мышцы.

Алкоголизация диафрагмального нерва. Осу ществляется путем введения в его ствол 1—2 мл

ОБНАЖЕНИЕ АРТЕРИЙ НА ШЕЕ

В зависимости от уровня повреждения или мес та введения лекарственных средств общая сон ная артерия может быть обнажена между нож-

183.

Обнажение общей сонной (а) и язычной (б) арте рий.

а: 1 — щитоподъязычная мышца; 2 — верхнее брюшко ло- паточно-подъязычной мышцы; 3 — щитовидная железа; 4 — поверхностная (первая) фасция шеи и подкожная мышца шеи; 5 — собственная (вторая) фасция шеи; 6 — сосудистонервное влагалище, образованное внутришейной (четвертой) фасцией шеи; 7 — общая сонная артерия, блуждающий нерв и внутренняя яремная вена; 8 — грудино-ключично- сосцевидная мышца и ее футляр, образованный собственной (второй) фасцией шеи; 9 — верхний корешок шейной петли (нисходящая ветвь подъязычного нерва — XII пара); 10 — верхние щитовидные артерия и вена;

б: 1 — поднижнечелюстная слюнная железа; 2 — собствен ная (вторая) фасция шеи; 3 — подъязычно-язычная мыш ца; 4 — язычная вена; 5 — заднее брюшко двубрюшной мышцы и шилоподъязычная мышца; 6 — лицевая вена; 7 — поверхностная (первая) фасция шеи и подкожная мышца шеи; 8 — занижнечелюстная вена; 9 — подъязычный нерв (XII пара); язычная артерия взята на лигатуру.

70 % или 90 % спирта, который вызывает стой кую дегенерацию нервных волокон.

Перед введением спирта нерв выделяют из предпозвоночной фасции, обкладывают марле выми салфетками; раствор спирта вводят тон кой иглой под эпиневрий или в толщу нерва (эндоневрально).

ками грудино-ключично-сосцевиднои мышцы, в лопаточно-трахеальном треугольнике книзу от лопаточно-подъязычной мышцы и в сонном тре угольнике выше этой мышцы.

Обнажение обшей сонной артерии между ножками грудино-ключично-сосцевидной мыш цы. Разрез кожи, подкожной клетчатки, а внизу и подкожной мышцы шеи производят вдоль наружного края грудинной ножки грудино-клю чично-сосцевидной мышцы длиной 6—7 см. По желобоватому зонду вскрывают вторую фасцию шеи и отодвигают к ключице горизонтальную ветвь наружной яремной вены. Так же по жело боватому зонду рассекают и третью фасцию шеи, сращенную с общим фасциальным влага лищем сосудисто-нервного пучка шеи. Чтобы выделить общую сонную артерию, грудинную ножку грудино-ключично-сосцевидной мышцы

отодвигают |

кнутри, |

а внутреннюю |

яремную |

вену — кнаружи. |

сонной артерии |

в лопа |

|

Обнажение |

обшей |

||

точно-трахеальном треугольнике. Разрез кожи, подкожной клетчатки и platysma длиной 5—6 см книзу от уровня нижнего края щитовидного кряща производят вдоль переднего края груди- чо-ключично-сосцевидной мышцы. По желобо ватому зонду вскрывают переднюю стенку фасциального футляра этой мышцы и оттягивают ее кнаружи. Таким же образом вскрывают зад нюю стенку фасциального футляра грудино- ключично-сосцевидной мышцы, сращенную с третьей фасцией, и стенку общего фасциально го влагалища сосудисто-нервного пучка. Сосуды обнажаются после того, как лопаточно-подъ- язычную мышцу оттягивают кнаружи, а груди- но-подьязычную мышцу вместе с боковой долей щитовидной железы — кнутри.

Обнажение общей сонной артерии в сонном треугольнике (рис. 183). Разрез кожи, подкож ной клетчатки и platysma длиной 5 — 6 см ведут от уровня верхнего края щитовидного хряща вниз вдоль переднего края грудино-ключично- сосцевидной мышцы; наружную яремную вену рассекают между двумя лигатурами. После вскрытия передней стенки фасциального футля ра грудино-ключично-сосцевидной мышцы ее отодвигают кнаружи. Между грудино-ключично- сосцевидной и лопаточно-подъязычной мышца-

288