- •§ 1. Общие данные 52

- •§ 1. Общие данные 67

- •Введение

- •Часть I основы общей патологии Глава 1 общее учение о болезни § 1. Понятие о здоровье и болезни

- •§ 2. Течение и исходы болезней

- •Глава 2 этиология и патогенез § 1. Этиология

- •§ 2. Патогенез

- •Г л а в а 3 расстройства кровообращения § 1. Общие расстройства кровообращения

- •§ 2. Местные расстройства кровообращения

- •Г л а в а 4 нарушения тканевого питания, обмена веществ и тканевого роста

- •§ 1. Тканевые дистрофии

- •§ 2. Атрофия

- •§ 3. Гипертрофия

- •§ 4. Некроз

- •§ 5. Опухоли

- •Г л а в а 5 воспаление

- •Г л а в а 6 нарушения терморегуляции

- •§ 1. Переохлаждение

- •§ 2. Перегревание

- •§ 3. Лихорадка

- •Часть II врачебный контроль

- •Глава 7 принципы врачебного контроля и основы его организации

- •Г л а в а 8 содержание и методы врачебных обследований

- •Г л а в а 9 анамнез

- •Г л а в а 10 определение и оценка физического развития, особенностей телосложения и состояния опорно-двигательного аппарата § 1. Общие данные

- •§ 2. Методы исследования

- •Г л а в а 11 исследование функционального состояния системы кровообращения § 1. Общие данные

- •§ 2. Клинические методы исследования

- •Сложные инструментальные методы исследования

- •Г л а в а 12 исследование функционального состояния системы внешнего дыхания § 1. Общие данные

- •§ 2. Методы исследования

- •Глава 13 исследование функционального состояния нервной и нервно-мышечной систем

- •§ 1. Исследование функции нервной системы

- •§ 2. Исследование функции нервно-мышечной системы

- •Глава 14 исследование функционального состояния системы крови, пищеварительной, выделительной и эндокринной систем § 1. Исследование системы крови

- •§ 2. Исследование пищеварительной системы

- •§ 3. Исследование выделительной системы

- •§ 4. Исследование эндокринной системы

- •Глава 15 заключение по результатам медицинского обследования

- •Г л а в а 16 особенности врачебного контроля за лицами различного возраста и пола, занимающимися физической культурой и спортом

- •§ 1. Особенности врачебного контроля за женщинами

- •§ 2. Особенности врачебного контроля за детьми, подростками, юношами и девушками

- •§ 3. Особенности врачебного контроля за лицами старших возрастов

- •Отклонения (колич., %) в состоянии здоровья спортсменов среднего и пожилого возраста и лиц такого же возраста, приступивших к занятиям в группах здоровья (данные с. П. Летунова и р. Е. Мотылянской)

- •Г л а в а 17 врачебно-педагогические наблюдения

- •§ 1. Задачи врачебно-педагогических наблюдений

- •§ 2. Формы организации врачебно-педагогических наблюдений

- •2. Исследования до тренировочного занятия (соревнования) и через 20—30 мин. После него.

- •§ 3. Методы врачебно-педагогических наблюдений

- •Г л а в а 18 самоконтроль спортсмена

- •Часть III травмы, заболевания и патологические состояния у спортсменов г л а в а 19 общее понятие о травмах, заболеваниях и патологических состояниях у спортсменов

- •§ 1. Спортивные травмы

- •§ 2. Заболевания и патологические состояния у спортсменов

- •Г л а в а 20 заболевания и повреждения внутренних органов

- •§ 1. Заболевания и повреждения сердечно-сосудистой системы

- •Недостаточность кровообращения

- •§ 2. Заболевания и повреждения системы дыхания

- •Недостаточность дыхания (дыхательная недостаточность]

- •§ 3. Заболевания и повреждения органов пищеварения

- •§ 4. Заболевания и повреждения органов мочеотделения

- •§ 5. Заболевания желез внутренней секреции, нарушения обмена веществ и авитаминозы

- •Г л а в а 21 заболевания и повреждения кожных покровов и опорно-двигательного аппарата § 1. Заболевания и повреждения кожных покровов

- •§ 2. Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата Заболевания и повреждения мышц и миоэнтезического аппарата

- •Заболевания и повреждения суставов

- •Заболевания и повреждения костей

- •Г л а в а 22 заболевания и повреждения нервной системы

- •§ 1. Заболевания и повреждения центральной нервной системы

- •§ 2. Заболевания и повреждения периферической нервной системы

- •Г л а в а 23 заболевания и повреждения ушей, горла, носа, зубов и глаз § 1. Заболевания и повреждения ушей, горла и носа

- •Заболевания и повреждения ушей

- •Заболевания и повреждения горла

- •Заболевания и повреждения носа

- •§ 2. Заболевания и повреждения зубов

- •§ 3. Заболевания и повреждения глаз

- •Г л а в а 24 инфекционные заболевания

- •Г л а в а 25 первая помощь при различных повреждениях и остро развивающихся патологических состояниях § 1. Первая помощь при кровотечениях

- •§ 2. Первая помощь при раках

- •§ 3. Первая помощь при переломах костей

- •§ 4. Первая помощь при остро развивающихся патологических состояниях

§ 2. Первая помощь при раках

После остановки кровотечения приступают к обработке раны. Кожу в окружности раны очищают эфиром, спиртом, одеколоном, чистым бензином или перекисью водорода. При этом все движения направлены от краев раны. Затем края ее смазывают раствором йода или бриллиантовой зелени и накладывают стерильную повязку. Запрещается промывать рану каким-либо дезинфицирующим раствором или водой, пытаться извлекать из нее глубоко лежащие инородные тела, так как это может привести к занесению инфекции в глубь тканей.

§ 3. Первая помощь при переломах костей

Первая помощь при переломах костей заключается главным образом в иммобилизации костей в зоне перелома. Этим уменьшаются боли, предупреждается смещение отломков, снижается опасность повреждения сосудов, нервов, мышц острыми краями отломков кости, облегчается транспортировка пострадавшего в больницу.

При переломе костей конечностей иммобилизация производится с помощью стандартных транспортных шин (деревянных, фанерных, проволочных) или подручного материала: палок, дощечек, веток, лыж и пр. При полном отсутствии подручных средств можно прибинтовать, например, поврежденную руку к туловищу, а нижнюю конечность — к здоровой ноге. Накладываемая шина должна захватить не менее двух суставов; т. е. выше и ниже места повреждения. Под шину подкладывают что-либо мягкое и затем плотно прибинтовывают.

При переломах нижней конечности лучшей транспортной шиной является шина Дитерихса. С ее помощью можно создать хорошую иммобилизацию при переломе голени, бедра, тазобедренного сустава. Она состоит из двух деревянных шин, длину которых легко изменить, и фанерной подошвы с закруткой (рис. 80). Из других готовых транспортных шин наибольшее распространение получили проволочные лестничные шины Крамера (рис. 81). Длина их 1 м, ширина 10—15 см. Шине может быть придана любая нужная форма. При необходимости можно удлинить ее, скрепив две-три шины. При подозрении на перелом позвоночника необходимо уложить пострадавшего в строго горизонтальном положении на твердую поверхность (фанерный щит, доски) и в этом положении транспортировать в лечебное учреждение.

При переломе костей таза пострадавшего также нужно уложить на твердую поверхность, согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах, несколько развести в стороны бедра (положение «лягушки»), положить под колени валик из подушки, одеяла, пальто и др. и транспортировать в этом положении.

§ 4. Первая помощь при остро развивающихся патологических состояниях

При обмороке, гравитационном шоке и ортостатическом коллапсе пострадавшего следует уложить так, чтобы голова находилась ниже уровня тела, а ноги — немного выше, расстегнуть стесняющую одежду, дать понюхать нашатырный спирт. При гравитационном шоке и ортостатическом коллапсе можно также делать выжимающие поглаживания на ногах от периферии к центру.

При травматическом шоке, возникающем при переломах (особенно открытых), сильных ушибах, вывихах и др., необходимо в случае кровотечения остановить его и иммобилизовать место повреждения, а затем согреть пострадавшего, дав ему горячее питье (крепкий чай, кофе), укрыв одеялом, обложив теплыми грелками или бутылками с горячей водой. До прихода врача можно дать внутрь возбуждающие сердечную деятельность средства: кофеин, кордиамин и др.

При укачивании и морской болезни больному надо принять 20 капель настойки белладонны и 3—4 капли 1 %-ного раствора атропина под язык или 1—3 таблетки аэрона и лечь. Кроме того, следует выпить крепкий чай или кофе, принять кофеин. При стойкой рвоте нужно глотать мелкие кусочки льда.

При тепловом и солнечном ударах пострадавшего необходимо перенести в тень, расстегнуть стесняющую одежду, уложить так, чтобы голова была выше туловища, прикладывать холод к голове, области сердца, шее, позвоночнику или облить эти части тела холодной водой. Если пострадавший в сознании, то давать ему пить холодную воду. Быстрое охлаждение головы (с помощью холодных примочек, пузыря со льдом) особенно важно при солнечном ударе. При резком ослаблении дыхания делают искусственное дыхание, дают нюхать нашатырный спирт, вводят средства, усиливающие деятельность сердца и дыхания.

При утоплении первая помощь заключается в следующем. После извлечения утонувшего из воды прежде всего освобождают его дыхательные пути и легкие от воды, песка, ила, рвотных масс. Вначале извлекают язык и, удерживая его одной рукой, указательным пальцем другой руки, обернутой платком или марлей, очищают полость рта. Затем оказывающий помощь укладывает пострадавшего животом на свое колено так, чтобы его голова и грудь свисали. Толчкообразными надавливаниями на спину в области нижних ребер удаляют воду из легких. После этого прибегают к одному из способов искусственного дыхания (см. ниже) и проводят его до тех пор, пока или не возобновится естественное дыхание или не появятся трупные пятна. При остановке сердца одновременно (другим человеком) делается непрямой массаж сердца.

После возобновления дыхания и сердечной деятельности пострадавшего нужно растереть, согреть, укутать в одеяло. Если он не приходит в сознание, то давать нюхать нашатырный спирт, поглаживать верхние и нижние конечности по направлению к сердцу. Как только пострадавший придет в сознание, следует дать ему выпить 15—20 капель настойки валерианы с ландышем, горячий чай, кофе, 50—100 г водки или коньяку.

При замерзании первая помощь начинается с быстрого согревания пострадавшего. Поэтому лица, направленные на розыски, должны иметь с собой меховые или ватные одеяла, химические и обычные грелки, термосы с горячей едой и питьем. Сразу после обнаружения пострадавший должен быть тепло укутан, обложен грелками, бутылками с горячей водой. В помещении с него необходимо снять одежду и продолжать энергично согревать грелками.

Если возможно, следует поместить пострадавшего в теплую ванну (температура воды в которой все время поддерживается около 37—38°) и растирать все тело умеренно жесткими мочалками или щетками. При необходимости делаются искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Если пострадавший в сознании, ему дают 75—100 г водки или коньяку, горячий чай с сахаром, кофе, крепкий бульон и др.

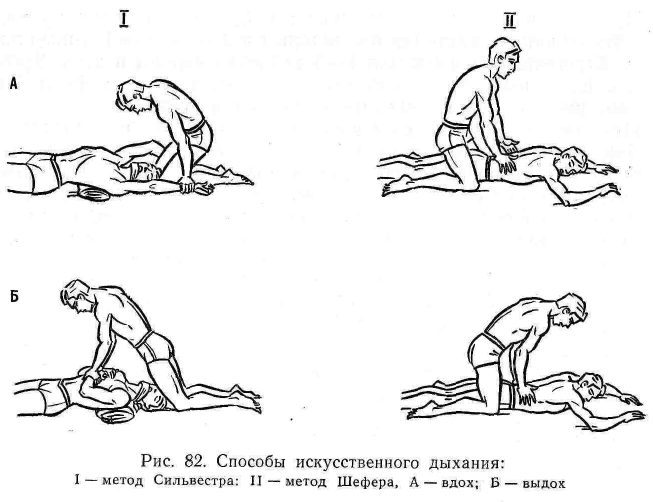

Искусственное дыхание может проводиться несколькими способами, например способами Сильвестра, Шефера, «изо рта в рот», «изо рта в нос».

При использовании способа Сильвестра пострадавшего укладывают на спину, под лопатки подкладывают валик из одежды или чего-нибудь другого. Оказывающий помощь становится на колени со стороны головы пострадавшего, берет его за предплечья и выпрямляет руки за голову, после этого сгибает их в плечевом и локтевом суставах и прижимает к груди (рис. 82). Движения повторяются ритмично — 16—20 раз в 1 мин.

При применении способа Шефера пострадавшего укладывают на живот, голову поворачивают набок. Оказывающий помощь становится на колени над пострадавшим, лицом к его голове, кладет обе руки сбоку-сверху на нижние части реберных дуг и ритмично (16—20 раз в 1 мин.) надавливает на ребра и отпускает их (они принимают исходное положение).

Наиболее эффективными, обеспечивающими наибольшую вентиляцию легких являются способы «изо рта в рот» и «изо рта в нос». Пострадавшего укладывают на спину, под плечи подкладывают валик из одежды.

При способе «изо рта в рот» голову пострадавшего запрокидывают назад, удерживая ее в этом положении одной рукой, другой рукой поддерживают рот полуоткрытым. Искусственное дыхание производят через специальный воздуховод или через носовой платок, марлю и др. (рис. 83). Оказывающий помощь делает глубокий вдох, плотно прижимает свой рот ко рту пострадавшего и медленно, с некоторым усилием вдувает воздух. После того как вдувание прекращается, грудная клетка пострадавшего начинает спадаться и наступает пассивный выдох. Воздух вдувается с частотой, соответствующей частоте дыхания человека, оказывающего помощь.

Наиболее физиологичным является способ «изо рта в нос». При нем воздух из носоглотки попадает через голосовую щель непосредственно в трахею. Оказывающий помощь одной рукой поддерживает голову пострадавшего в запрокинутом состоянии, а другой приподнимает нижнюю челюсть, закрывая рот. При вдувании воздуха в нос пострадавшего необходимо пользоваться резиновой трубочкой, один конец которой вводят в носовой ход.

Если помощь оказывают два человека, то один проводит искусственное дыхание по какому-либо из указанных выше способов, а другой — непрямой массаж сердца. При оказании помощи одним человеком он делает 5—6 надавливаний на грудину, а затем — один глубокий выдох в рот или нос пострадавшего.

Правильная

транспортировка

пострадавших

обеспечивается

выполнением следующих условий: срочная,

без промедления,

доставка пострадавшего в ближайшее

лечебное учреждение; переноска (или

перевозка) пострадавшего в таком

положении,

которое

не причиняет ему излишнего беспокойства

и не ухудшает его

состояния; укладывание и переноска,

обеспечивающие пострадавшему

органу наибольший покой.

Правильная

транспортировка

пострадавших

обеспечивается

выполнением следующих условий: срочная,

без промедления,

доставка пострадавшего в ближайшее

лечебное учреждение; переноска (или

перевозка) пострадавшего в таком

положении,

которое

не причиняет ему излишнего беспокойства

и не ухудшает его

состояния; укладывание и переноска,

обеспечивающие пострадавшему

органу наибольший покой.

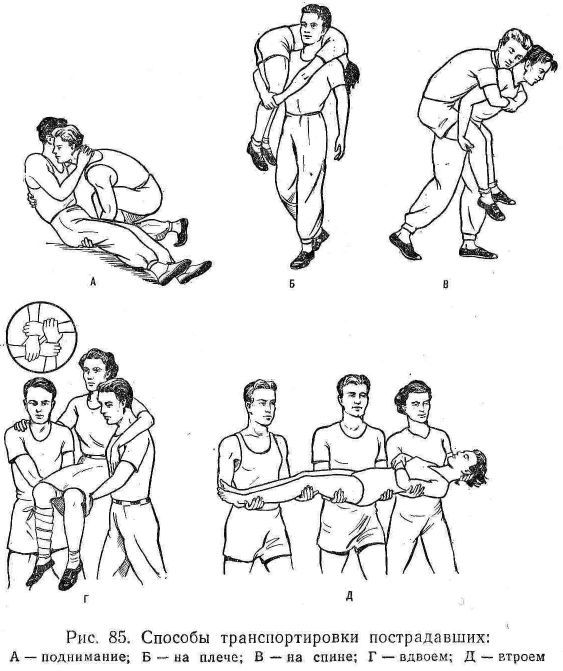

Для переноски пострадавшего необходимо осторожно, без поспешности и резких движений, поднять его. Переносить надо медленно, без толчков, поддерживая поврежденную часть. Важно, чтобы все движения тех, кто переносит пострадавшего, были согласованы с командами старшего: «Берись!», «Поднимай!», «Опускай!», «Вперед!», «Стой!» и др.

При транспортировке пострадавшего на значительное расстояние в зимнее время надо укутать его, например, одеялом, шубой; при дожде нужно защитить его плащами, брезентом.

Существуют различные способы переноски пострадавшего одним человеком, двумя и тремя: на руках (рис. 85), на носилках, а также с помощью различных подручных средств (стула, жердей, пальто, палатки и др.).