целью музыкальной терапии, использование поливагальной теории дает непротиворечивое научное обоснование ее способности создавать воз можность ее включения.

Всоответствии с параллелью между музыкой и социальной коммуни

кацией полоса частот, характерная для мелодий, в голосе человека соот ветствует частотному диапазону, в котором передается информация (т.е. вербальное содержание). Количественная оценка этого частотного диа пазона известна как «индекс артикуляции» (Кryter, 1962), а в последнее время - как «индекс разборчивости речи» (Американский националь ный институт стандартов,1997).Эти индексы подчеркивают относитель ную важность конкретных частот в передаче речевой информации, зало женнойввокализациичеловека.Внормальномздоровомухеакустическая энергия в пределах первичных частот этих показателей не ослабляется

ипроникает через структуры среднего уха во внутреннее.Полоса частот, определяющая индекс артикуляции, совпадает сполосой частот, которую эмпирически всегда выбирали композиторы для музыки. Это также тот частотный диапазон, который всегда использовали матери для успокое

ния своих детей, исполняя им колыбельные песни.

Психологическая травма может выключить систему социального вза имодействия. Попытки социального вовлечения человека, получившего психотравму, а не вызов у него спонтанного социального поведения, мо гут привести к защитно-оборонительной и агрессивной реакции. С кли нической точки зрения люди, перенесшие психотравму, часто избега ют визуальных контактов, демонстрируют «эмоциональное онемение» и бедность мимики. Если бы мы проводили мониторинг физиологичес кого состояния этих людей, мы бы наблюдали мобилизационное состо яние ВНС, готовое к поведенческой реакции типа «сражайся или беги» (то есть ускорение сердечного ритма и сниженную кардиовагальную ре гуляцию). Травматический опыт функционально перестраивает нейро цепцию на распознавание риска при его отсутствии. Большинство пси хотерапевтических стратегий пытаются использовать непосредственный зрительный контакт. Работа с людьми, перенесшими психотравму, со провождается серьезными трудностями для психотерапевтов, посколь ку обычная их тактика может вызвать страх и активировать реактивные защитно-оборонительные стратегии. Музыкальная терапия обеспечива ет альтернативный канал для включения системы социального взаимо действия, не требуя при этом предварительного личного общения. Му зыка может быть использована для стимуляции системы социального

П С |

И |

Х |

О Л О |

Г |

И |

Ч |

Е |

С К |

И Х |

|

|

|

|

|

взаимодействия, без необходимости личной встречи лицом к лицу. По скольку мелодическая музыка обладает акустическими свойствами, ана логичными вокальной просодии, она может использоваться для привле чения системы социального взаимодействия, стимулируя и модулируя невральную регуляцию мышц среднего уха. Если система социальной вовлеченности будет эффективно запущена, появится позитивная мими ка, взгляд спонтанно будет направлен на психотерапевта, и человек, пере несший психотравму, перейдет в более спокойное и позитивноефизиоло гическое состояние.

ЗАКЛЮЧЕН И Е

На основе поливагальной теории элементы музыкальной терапии мо гут быть проанализированы как биоповеденческие процессы, стимули рующие систему социального взаимодействия. Когда это происходит, пациент реагирует как поведенчески, так и физиологически. Во-первых, наблюдаемые черты социальной вовлеченности становятся более спон танными и непосредственными по мере того, как лицо и голос становятся более выразительными. Во-вторых, происходит изменение физиологиче ской регуляции, что выражается в усилении спокойствия и самоуправ ления поведением. Все это опосредуется миелинизированным вагусом, который непосредственно способствует восстановлению. Для некото рых пациентов, особенно для тех, кто перенес психологическую травму, общение лицом к лицу может представлять угрозу и не вызывать нейро цепции безопасности. В этих обстоятельствах система социального вза имодействия потенциально может быть активирована посредством во кальной просодии или музыки, сводя к минимуму непосредственное личное взаимодействие.

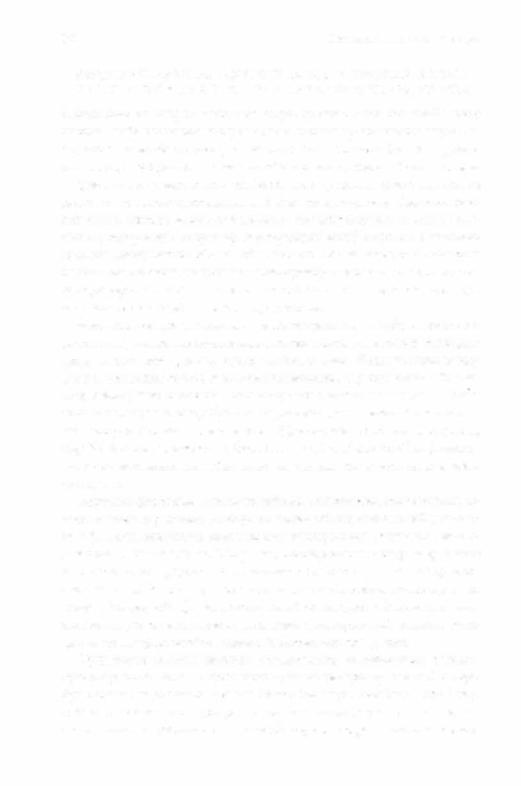

С поливагальной точки зрения музыкальная терапия может быть раз делена на два интегрированных процесса. Как показано на рис. 17.1, те рапевтическая среда часто предполагает непосредственное взаимодей ствие между терапевтом и пациентом. Это взаимодействие лицом к лицу, если оно оказывается эффективным, вызывает у пациента нейроцепцию безопасности. Частотный диапазон музыки, функционально дублиру ет полосу частот, передающую информацию в человеческом голосе. Че ловеческая нервная система в процессе эволюции, воспринимает эти ча стоты очень избирательно. Музыка, особенно вокальная, их модулирует. Этот процесс включает и осуществляет невральную регуляцию системы

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

362 |

|

1-2. |

-/1/72.---.- |

Рис. 17. 1 . Анализ музыкальной терапии с точки зрения поливагальной теории |

идаякроселонрн |

иераоирн |

|

оосмвареен |

Социальная

активность

Музыка

Нейроцепция |

|

|

(Безопасность) |

|

|

|

|

Совершенствование регуляции, |

|

|

|

|

коммуникативных навыков |

|

|

социального поведения |

|

|

Включение системы |

|

и качества жизни |

|

|

социальной |

|

|

вовлеченности |

|

|

|

|

|

социального взаимодействия с положительными эффектами улучшения социально-эмоционального поведения и физиологического состояния. Интересно, что важным компонентом его является музыкальная фрази ровка. Она, при пении или игре на духовом инструменте, сопровождает ся короткими вдохами и увеличением продолжительности выдохов. Фи зиологически дыхание усиливает влияние миелинового вагуса на сердце. Когда мы вдыхаем, влияние блуждающего нерва ослабляется, а частота сердечных сокращений увеличивается. Напротив, при выдохе, его влия ние увеличивается, ачастота сердечных сокращений снижается.Простое механическое изменение дыхания усиливает успокаивающее воздействие миелинизированного вагуса на организм и благотворно влияет на здоро вье. Таким образом, музыкальная терапия путем вовлечения системы со циального взаимодействия может способствовать достижению положи тельных результатов, улучшая ряд характеристик, связанных с качеством жизни.

ЧА СТ Ь V

СО Ц И АЛ Ь Н О Е П О В ЕДЕ Н И Е

ИЗДО РОВЬЕ

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

ГЛАВА 1 8

Взаимное влияние тело и моз га в аффективном восприятии

и эмоциональном проявлении

э

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

описывается как биоповеденческий, чем психологический процесс, по скольку наше физиологическое состояние может оказывать глубокое вли яние на качество этихпсихологическихпроцессов, анашичувства,в свою очередь, могут, определять динамические изменения физиологии.

Нашанервнаясистема как часовой на посту,постояннооценивает риск в окружающей среде. С помощью механизмов нейронного наблюдения (то есть нейроцепции) мозг определяет признаки риска или безопасно сти.Многие из этих особенностей не изучены, но они связаны с нервной системой и отражают адаптивные стратегии, связанные с нашей филоге нетической историей. Например, низкочастотные звуки вызывают у мле копитающих чувство опасности, связанное с приближением хищника. Благодаря филогенетической истории низкочастотный гул переключает вниманиес социальных взаимодействий напотенциальные средовыеопас ности.Такаяреакцияхарактерна для многихпозвоночных, включаярепти лий и земноводных. Напротив, пронзительные крики другого млекопита ющего (не только наших детей, но и собак и кошек) мгновенно вызывают чувство обеспокоенности или сочувствия в ответ на боль или травму дру гого существа. У людей высокочастотные крики переключают внимание

ссоциальной группы или объекта фокусировки на конкретного крича

щего человека. Благодаря демонстрации и ассоциативному обучению, мы можем связать эти реакции с другими событиями. Специфические осо бенности среды вызывают физиологические состояния, по-разному свя занныес ощущением безопасности,опасностьюили неминуемой гибелью (то есть угрозойжизни).Каждое из этихсостоянийхарактеризуется опре деленным набором возможностей для воздействия на аффективную регу ляцию, социальную активность и коммуникацию (см.главу 12).

Современные исследования в области аффективной нейробиологии направлены на изучение структур мозга и нейронных цепей, связанных

сконкретными мотивационными и эмоциональными процессами (см. например, Panksepp, 1998). Эти работы подчеркивают значение корко вых и подкорковых структур в возникновении сложного аффективно го репертуара человека и его вклад в социальные отношения (например, Schщe, 1994, 2003; Siegel, 2007). Тем не менее, в основе этого вклада ле жит важный и часто упускаемый из виду нейробиологический субстрат: нейронные цепи, опосредующие взаимную связь между телом и стволо выми структурами мозга, влияющими на доступность этих аффективных структур. Эти цепи не только способствуют возникновению ощущений (см. например, Damasio, 1999), но и формируют двунаправленную связь

367

(см. например, Darwin, 1872), позволяющую психическим и психологи ческимпроцессам влиять на телесное состояние, а иногда и искажать вос приятие мира. Таким образом, изучение аффективных процессов, осо бенно их просоциальной и терапевтической функции, требует изучения нейронных связей как между высшими структурами мозга и стволом, так

имежду стволом и висцеральными органами (например, сердцем)при по средничестве вегетативной нервной системы. Все аффективные или эмо циональные состояния зависят от низшей (т. е. стволовой) мозговой регуляции висцерального статуса и висцеральных, тактильных и ноци цептивныхсигналов, которыепоступают вмозг с периферии. Кроме того, существуют различные регуляторные висцеральные состояния, которые способствуют развитию различных поведенческих паттернов. Впрочем, они не исключают важности двунаправленной связи с высшими (т. е. кор тикальными)структурами мозга.

Вэтой главе рассматривается невральная регуляция наблюдаемой ми мики и сопутствующих ей субъективных ощущений, которые характе ризуют экспрессию, ощущение и восприятие эмоций и аффективно го состояния. Организационным принципом концептуализации роли висцерального статуса в доступности просоциальных эмоций и вос становительных аффективных состояний служит поливагальная теория

(см. главы 2, 10, 1 1 и 1 2; Porges, 200la, 2007а), которая представляет со бой попытку реорганизовать наше представление о вегетативной нерв ной системе, сделав упор на специфических нейронных цепях, задейство ванных в регуляции внутренних органов для осуществления конкретных адаптивных функций, связанных с эмоциями и социальным поведением.

Поливагальная теория интерпретирует социальные взаимодействия

иэмоции как биоповеденческие процессы. Именно этим она особенно полезна психотерапевтам, которые сосредоточены на социальном взаи модействии в терапевтической среде и отказываются от фармакологичес ких вмешательств. Рассматривая социальное взаимодействие как био поведенческий процесс, можно представить себе терапию, основанную не на фармакологических манипуляциях, а на глубоком положительном воздействии социальных взаимодействий и межличностного поведения на невральную регуляцию физиологического статуса и поведения. Ис следуя двунаправленные биоповеденческие процессы, психотерапия мо жет изменить невральную регуляцию физиологического состояния, что,

всвою очередь, будет способствовать получению дополнительной отдачи от межличностного взаимодействия.

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

368 |

30 |

1 9 |

1 2 4 2 1 |

4 6 2 1 |

21 |

1 |

11 |

ЭМОЦИО НАЛЬНОЕ, ДВИ ГАТЕЛЬНОЕ И ВИ СЦ ЕРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КАК АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Независимо от оперативных и зачастую произвольных различий между эмоциейиаффектомилимеждуэмоциональнымипроявлениямиичувства ми, количественная оценка физиологического состояния (например, веге тативного, эндокринного и мышечной активности) должнабыть включена в аффективную неврологию, особенно если предстоит функциональный диалог с опытными клиницистами.В большинствеслучаев физиологичес кий статус концептуально определяется как коррелят или следствие выс ших структур мозга (например, церебральной коры) и предположительно является движущей силой эмоций и аффекта.Тем не менее, было бы глупо неисследоватьсвязиипотенциальные двунаправленныевоздействиямеж ду периферическим физиологическим состоянием и мозговыми контура ми, связанными с аффективными процессами.

Физиологическое состояние - неявный компонент субъективных пе реживаний, связанных со специфическими психологическими конструк тами, такими как тревога, страх, паника и боль. Конвергенция между физиологическим состоянием и эмоциональным переживанием обуслов лена нейрофизиологически, поскольку метаболические запросы модуля ции мышц лица и тела требуют поддерживающих изменений в вегетатив ном статусе. Все эмоциональные и аффективные состояния (например, борьба, бегство, оцепенение, близость и т.д.) требуют особых физиоло гических изменений для облегчения их проявления и достижения неяв ных целей.

Изучение филогенезавегетативной нервной системыпозвоночныхпо зволяетсвязать различные экспрессивные особенности эмоций у челове ка с филогенетическими изменениями висцеральной регуляции, наблю даемыми у позвоночных. Например, конвергенция между невральным механизмом, опосредующим вегетативное состояние, и мимикой филоге нетически происходит при переходе от рептилий к млекопитающим (см. главу 2; Porges, 2007а). Физиологический мониторинг обеспечивает важ ный канал для их наблюдения, поскольку некоторые аффективные реак ции часто не проявляются в явном, наблюдаемомповедении.

Существует богатая история исследований, связьшающих невраль ную регуляцию лица и внутренних органов (например, сердца) с цере бральными нейронными цепями. Эрнст Геллхорн (Gellhorn, 1964) под робно описывал, как проприоцептивная импульсация от мимических мышц влияет на работу мозга и способствует висцеральным изменениям,

369

предоставляя, таким образом, пример двунаправленной связи между пе риферическими и центральными структурами и нейрофизиологическую основу для предполагаемой связи между мимикой ителесными ощущени ями.Еще раньше ЧарльзДарвин (Darwin, 1872 г.)признавалважностьча сто игнорируемой двунаправленной связи между мозгом и сердцем.

Хотя Вальтер Гесс был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1949 году за работу, подчеркивающую важность централь ной регуляции висцерального состояния в журнальные публикации, по священные исследованиямсовременной аффективной неврологии (напри мер, в и психnатрии (например, в

отражают отсутствие осознания связи между субъективными аффектив ными переживаниями и регуляцией висцерального статуса. Современная аффективная нейробиология с помощью методов медицинской визуали зации и нейрохnмии сосредоточилась на церебральных структурах, кото рые задействованы в различных нейронных цепях, связанных с адаптив ным поведением с очевиднымимотивационнымицелями.

Яак Панксепп (Panksepp, 1998) организует аффективные пережива ния в семь нейромотивационных контуров: поиск, гнев, страх, похоть, заботу, панику и игру.Однако подобная коцептуализация этих функцио нально адаптивныхмотивационныхконтуров не отражаетроли, невраль ной регуляции висцерального статуса в их потенцировании или демпфи ровании. Речь идет о том, что если человек находится в физиологическом

1

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/