1 курс / Психология / Диагностика_и_лечение_психических_и_наркологических_расстройств (4)

.pdfПриложение

Клинический индекс дисфункции ВНЧС (Helkimo M., 1976)

Примечание. 0 баллов — нет дисфункции; 1–4 балла — легкая дисфункция; 5–9 баллов — дисфункция средней тяжести; 10–25 баллов — тяжелая дисфункция.

Симптом |

Балл |

|

|

Подвижность нижней челюсти: |

|

— неограничена(открываниерта50мм,боковыеипередниедвижения7мм) |

0 |

— слегка ограничена (открывание рта 30–39 мм, боковые и передние движения |

1 |

4–6 мм) |

|

— сильно ограничена (открывание рта менее 30 мм, боковые и передние |

5 |

движения 0–3 мм) |

|

|

|

Функция сустава: |

|

— открывание и закрывание рта по средней линии (допустимо в конце |

0 |

открывания рта боковое смещение на 2 мм) без суставного шума, |

|

определяемого пальпаторно |

|

— суставной шум, определяемый пальпаторно, и/или боковое смещение |

1 |

нижней челюсти на 2 мм в конце открывания рта |

|

— дислокация суставной головки или кратковременное блокирование |

5 |

движений суставной головки |

|

|

|

Мышечная боль: |

|

— жевательные мышцы при пальпации безболезненны |

0 |

— от одной до трех мышц болезненны при пальпации |

1 |

— четыре и более мышц болезненны при пальпации |

5 |

|

|

Суставная боль: |

|

— сустав безболезненный при пальпации |

0 |

— сустав болезненный при пальпации снаружи или сзади |

1 |

(с одной или двух сторон), |

|

— сустав болезненный при пальпации снаружи и сзади |

5 |

(пальпация через переднюю стенку наружного слухового прохода) |

|

|

|

Боль при движении нижней челюсти: |

|

— отсутствует |

0 |

— при одном движении (открывание рта, смещение челюсти в сторону |

1 |

или вперед) |

|

— при двух и более движениях |

5 |

|

|

469

УДК: 616.8-009.12: 615.217.5(075.4)

Коррекциясистемнойспастичностиспомощьюинтратекальной

баклофеновой терапии

М. Н. Клочков, Т. А. Скоромец, А. Г. Нарышкин, А. В. Второв, И. А. Орлов, С. А. Катышев, И. Ю. Ляскина, В. П. Минеев, М. М. Бондарева

1. ВВЕДЕНИЕ

Спастичность — серьезная проблема современного общества. Ежедневно люди во всем мире получают черепно-мозговые и спинальные травмы, им выставляются диагнозы: ОНМК, рассеяный склероз, детский церебральный паралич. Попытки разработать оптимальный метод лечения гипертонуса, который будет эффективен, несмотря на причину его появления, проводились на протяжении нескольких десятков лет, но окончательный успех пока не достигнут, хотя естьиположительныймомент—этовариабельностьметодовлечения,чемможет «похвастаться» далеко не каждый симптом.

Внаше времяразработка новых методовлечениягрубойспастичностистановится все актуальнее в силу ряда причин:

1)заболеваний с данным симптомом достаточное количество;

2)пациенты с грубой спастичностью инвалидизируются и нуждаются в постороннем уходе;

3)высокий процент пациентов становится нетрудоспособным;

4)дороговизна уже придуманных методов лечения.

Суммирование данных причин способствует необходимости проведения профилактикииуглубленномуизучениюспастическогосиндрома,методовборьбы с ним.

1.1. Определение

Определений спастического синдрома существует огромное количество, самое известное принадлежит J.W.Lance:спастичность—двигательное нарушение, являющееся частью синдрома поражения верхнего мотонейрона, характеризующееся скорость-зависимым повышением мышечного тонуса и сопровождающееся повышением сухожильных рефлексов в результате гипервозбудимости рефлексов растяжения. Данное определение является наиболее цитируемым за последние 20 лет. Из более современных понятий спастичности можно отметить опубликованное в 2002 году в Оксфордском толковом словаре общей медицины: спастичность — состояние повышенного мышечного тонуса, при котором конечность оказывает сопротивление выполнению ею движений. Максимум этого сопротивления приходится на начало движения.

Спастичность является одним из симптомов поражения кортикоспинальных путей головного мозга или спинного мозга. Симптомами проявления спастичности являются:

—гипертонус,

—мышечная слабость,

471

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

—боль,

—угнетение движений,

—неловкость в пораженной конечности,

—повышенная утомляемость в следствие высокого энергопотребления.

1.2. Методы оценки

Для определения выраженности гипертонуса используют различные шкалы, ниже перечислены основные: шкала Эшворта и модифицированная шкала Эшворта, шкала Тардье, количественные тесты пассивных движений, тесты активных движений.

Модифицированная шкала Эшворта:

Балл |

Описание тонуса |

0Тонус не изменен.

1Легкое повышение тонуса, ощущаемое при сгибании или разгибании сегмента конечности в виде незначительного сопротивления в конце движения.

1+ |

Незначительное повышениетонуса ввидесопротивления, возникающего |

|

после выполнения не менее половины объемадвижений. |

||

|

2Умеренное повышение тонуса, выявляющееся в течение всего движения, но не затрудняющее выполнение пассивных движений.

3Значительное повышение тонуса, затрудняющее выполнение пассивных движений.

4Пораженный сегмент конечности фиксирован в положении сгибания или разгибания.

Шкала Тардье:

Степень Описание тонуса

0Сопротивления во время пассивного движения нет.

1Легкое сопротивление во время пассивного движения, без явной задержки под определенным углом.

2Явная задержка под определенным углом, препятствующая пассивному движению, после чего следует расслабление.

3Утомляемое мышечное сокращение (менее 10 секунд при поддержании давления), наблюдаемое под определенным углом.

4Неутомляемое мышечное сокращение (менее 10 секундпри поддержании давления), наблюдаемое под определенным углом.

Количественные тесты пассивных движений: доктор вручную или механически осуществляет манипуляции с конечностью пациента, чтобы оценить скорость выпрямления, сопротивление растяжению и, если это возможно, электромиографический (ЭМГ) ответ.

470

Тесты активных движений

Специалистнаблюдаетзадвижениямипациентавпопыткеустановить,мешает ли спастичность осуществлять произвольные движения. Анализ походки может помочь определить прямое влияние на осуществление движений. Непрямое влияние на движения измеряется путем наблюдения каждодневной двигательной активности, а также степени влияния спастичности или спазмов на другие группы мышц.

1.3. Патогенез

Спастичность возникает при повреждении верхнего мотонейрона (супраспинальным или надъядерным поражением кортикоспинального пути), что способствует появлению характерного синдрома, представленного как симптомами «выпадения» (парезом в мышцах, утратой доминантности конечности), так и симптомами «плюс» (флексорными спазмами, повышением сухожильных рефлексов и феноменом «складного ножа»). Спастичность является нарушением баланса в центральной нервной системе (ЦНС) между тормозными и возбуждаю- щимиимпульсамиальфа-мотонейронов,чтоприводит кперевозбуждению таких нейронов. Обычно такое состояние развивается, когда утрачен супрасегментарный контроль над миостатическими рефлексами спинного мозга, как правило в результате поражений двигательной зоны коры головного мозга или проводящих путей.

Повреждение ЦНС может препятствовать высвобождению гамма-аминомас- ляной кислоты (ГАМК) из ассоциативных нейронов, и таким образом, теряется возможность ингибировать импульсы. ГАМК является тормозным нейромедиатором, модулирующим возбуждающий импульс альфа-мотонейронов.

1.4. Методы лечения

Основнаяцельлечениязаключаетсяввосстановлениидвигательнойфункции и снижении болевого синдрома. ITB не является «первой линией» лечения спастического синдрома. В самом начале ведения пациента необходимо прибегнуть к общемировому стандарту лечения, в который входят фармакотерапия, введениепрепаратовботулиническоготоксинатипаА,назначениефизиотерапевтических процедур.

Фармакотерапия

Основными препаратами, используемыми для снижения мышечного тонуса, являются миорелаксанты. По механизму действия различают миорелаксанты центрального действия (влияют на синаптическую передачу возбуждения в центральной нервной системе) и периферического действия (угнетают прямую возбудимость поперечно-полосатых мышц). К миoрелаксантам центрального действия, наиболее часто используемым в России для лечения спастического мышечногогипертонуса,относятсябаклофен,тизанидин,толперизон, диазепам.

472

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

Ботулинотерапия (БТ)

БТ заключается во введении нейротоксина, продуцированного бактериями Clostridium botulinum. Основной механизм действия — блокирование холинергической передачи (высвобождение ацетилхолина в нейромышечном синапсе за счет блокады транспортного белка SNAP-25). Эффект от внутримышечного введения проявляется локальным снижением тонуса в мышцах-мишенях на протяжении нескольких месяцев. Основными препаратами для терапии являются Диспорт, Ксеомин, Ботокс.

Физиотерапевтическое лечение

Основными и наиболее эффективными физиопроцедурами, направленными на снижение тонуса, являются: лечебная гимнастика, точечный массаж.Ноих крайне редко используют в составе монотерапии.

Только проведя полноценный курс лечения, можно поднимать вопрос о рассмотрении пациента на имплантацию устройства.

Prevent |

ITB |

|

|

Nociception |

TherapyTM |

|

|

Rehablilitation |

|

Oral |

|

|

Drugs |

||

Therapy |

Patient |

||

|

and Family

Orthopedic |

Injection |

|

Therapy |

||

Treatments |

||

|

||

|

Neuro- |

|

|

surgeries |

Рис. 1. Спектр медицинской помощи для ведения пациентов со спастикой

ITB Therapy — интратекальная баклофеновая терапия; Oral Drugs — пероральный прием препаратов;

Injection Therapy — инъекционная терапия;

Neurosurgeries — нейрохирургия;

Orthopedic Treatments — ортопедическое лечение; RehablilitationTherapy—реабилитационнаятерапия

2. Терапия баклофеном

2.1. История метода

Баклофен был синтезирован в 1962 году швейцарским химиком Хайнрихом Кеберле. В 1971 году было начато клиническое применение этого препарата.

473

В 1977 году его одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). В 1984 году проведено первое эндолюмбальное введение. В 1990 году доказан анальгетический эффект при интратекальном введении. В 1996 году жидкая форма баклофена одобрена FDA для лечения спастичности.

В 1981 году осуществлена первая имплантация устройства, заправленного раствором морфина, для хронического введения лекарственных препаратов всубарахноидальное пространство спинного мозга. В 1984 году R. Penn и J. Kroin впервые предложили вводить баклофен интратекально. В 1992 году FDA одобрило применение баклофеновой помпы. С тех пор было имплантировано более 60000устройстввовсем миредля лечениятяжелойспастичностиудетейивзрослых. В России лечение спастичности с помощью баклофеновой помпы используется с 2008 года.

Баклофен оказывает противоспастическое действие преимущественно на спинальномуровне.Препаратпредставляетаналоггамма-аминомаслянойкисло- ты (ГАМК), который связывается с пресинаптическими ГАМК-Врецепторами, приводя к уменьшению выделения возбуждающих аминокислот (глутамата, аспартата) и подавлению моно- и полисинаптической активности на спинальном уровне, что и вызывает снижение спастичности. Препарат также обладает центральныманальгезирующимдействием.Баклофениспользуетсяприспинальном и церебральном спастическом мышечном гипертонусе различного генеза. Стартовая доза составляет от 5 до 15 мг/сут (в один или три приема), затем дозу увеличивают на5мгкаждые тридня до получения оптимального эффекта. Препарат принимают до еды. Максимальная доза баклофена для взрослых составляет 100мг/сут.Побочныеэффектычащепроявляютсямышечнойгипотонией,сонливостью, снижением концентрации внимания, головокружением, спутанностью сознания. Возможно возникновение тошноты, запоров и диареи, артериальной гипотонии,атаксии,появлениепарестезий.Требуетсяосторожностьприлечении больных пожилого возраста, пациентов, перенесших инсульт, пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

2.2. Интратекальная баклофеновая терапия (ИТБТ)

Данный метод лечения относится к активно развивающемуся направлению нейрохирургии и неврологии. По своей сути ИТБТ — это нейромодуляция (терапевтическое изменение активности центральной, периферической или вегетативной нервной системы посредством электрических или фармакологических воздействий с использованием имплантируемых и не имплантируемых устройств). Помимо интратекальной баклофеновой терапии (ITB) к ней относится стимуляция блуждающего нерва, спинного мозга и глубинных отделов головного мозга.

ITB — это постоянное дозированное введение в субарахноидальное пространство спинного мозга жидкой формы баклофена посредством имплантируемого насоса с силиконовым катетером.

474

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

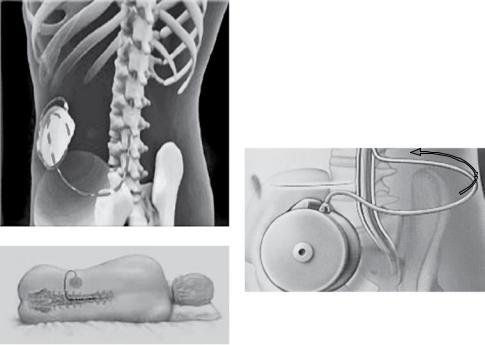

Помимо баклофена, устройство может заправляться морфином, местными анестетиками, препаратами для химиотерапии и другими разрешенными для эндолюмбального введения препаратами. В современной баклофеновой помпе можно выделить порт катетера, заправочный порт,порт доступа к катетеру, шовнуюпетлю,спомощью которойпомпа фиксируетсявовремя операции.На рисунке2виднырезервуардлялекарства,ротордляподачилекарстваикомпьютер, отвечающий за суточную подачу препарата, проведение расчетов даты следующей заправки и даты смены батареи. Помимо помпы в комплект входит силиконовый катетер с удлинителем, по которому лекарство поступает в субарахноидальное пространство.

2.3. Показания к применению

Поскольку в России ежегодный прирост численности спастического синдрома очень высок, данный метод лечения дорогостоящий, а финансирование высокотехнологичной медицинской помощи недостаточное, необходимо максимально тщательно осуществлять подбор пациентов с гипертонусом для лечения методом ITB.

Данный метод лечения может использоваться для лечения гипертонуса, возникшего вследствие следующих причин:

•позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ);

•рассеянный склероз и другие демиелинизирующиезаболевания;

•болезнь Штрюмпеля;

•детский церебральный паралич (ДЦП);

•дистонии различной этиологии;

•нарушения спинального кровообращения;

•инфекционные поражения ЦНС;

•поражения головного мозга (черепно-мозговая травма, нарушения мозго-

вого кровообращения, аноксическое поражение).

Существуют некоторые нюансы. Эффект от препарата распределяется между верхнимиинижнимиконечностямивсоотношении35%наруки,65%наноги. И соответственно возникает проблема у пациентов, получивших поражение головного мозга с формированием спастичности по гемитипу. Очень трудно найти грань между расслаблением мышц на пораженной стороне и сохранением нормального мышечного тонуса на здоровой стороне. Поэтому, на наш взгляд, даннаягруппапациентовдолжнарассматриватьсянавозможнуюимплантациюпомпы в последнюю очередь.

ПриДЦПвЕвропенаиболееблагоприятнымдляимплантациисчитаетсявозраст от6до16лет.Еслиустановитьпомпувэтотпромежуток,тоэффективностьлечения будетвыше.УдетейсДЦПнужнообращатьособое вниманиенаконституцию. При даннойпатологиинаблюдаетсярезковыраженноеснижениемассытелаикакследствие невозможность формирования кармана для имплантации устройства (противопоказаниемявляется толщинаподкожнойклетчатки менее2,5см).

Противопоказания:

475

Рис. 2. Внешний вид современной помпы

•наличие эпилепсии (большие судорожные припадки);

•шизофрения и другие психиатрические заболевания;

•гиперчувствительность к баклофену;

•наличие инфекционного процесса в области имплантации;

•выраженная гидроцефалия;

•беременность и лактация;

•отсутствие эффекта от теста с баклофеном.

Выше представлены абсолютные противопоказания. Из относительных противопоказаний можно упомянуть выраженную гипотонию.

2.4. Скрининг-тест

Баклофеновый тест — это пробное, болюсное введение баклофена в субарахноидальное пространство спинного мозга при проведении люмбальной пункции

(ЛП).

Тест проводится в условиях стационара, под наблюдением реанимационной бригады.

Положение пациента на боку, спиной к доктору, в типичном месте для ЛП, на уровне L3–L4, заранее обработанном антисептиком, проводится местная анестезия (новокаин, лидокаин). Далее иглой для спинномозговой пункции осуществляется введение иглы до получения спинномозговой жидкости (СМЖ). После получения СМЖ при помощи шприца с заранее набранным баклофеном проводится его введение в субарахноидальное пространство спинного мозга. В шприц с баклофеном набирается ликвор. Вводится часть смешанного с ликвором баклофена. Затем в шприц вновь набирается ликвор и снова вводится часть содержимого шприца и т. д. (метод барботажа). Затем игла извлекается и накладывается асептическая наклейка. Для проведения теста используется препарат баклофена вконцентрации50мкг/мл.Тестпроводитсявтриэтапаспоочереднымвведением 50,75,100мкгвтечение3дней.Еслиэффектнаступаетпослепервогоэтапа,то

476

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

необходимость в последующих введениях отпадает. В случае, когда после введения 100 мкг эффекта не получено, имплантация помпы не показана.

Оценка результатов теста проводится через 4 часа после введения. Оцениваются мышечныйтонус и болевые ощущения. Тест считается положительным при снижении спастичности на 1 балл и более.

3.Ведение пациента

3.1.Имплантация помпы

Имплантацию помпы можно разделить на три этапа.

1.Предоперационный период, который включает: инструктаж пациента, определение начальной дозы, проверку состояния помпы, приготовление препаратов и растворов и определение места для имплантации (перед хирургическим вмешательствомследуетобсудитьспациентомпредпочитаемоеместоимплантации помпы).

2.К интраоперационному периоду относится подготовка поля к операции, подготовка помпы к имплантации, которая начинается с предварительной программации лекарственной помпы в нестерильной зоне. В стерильной зоне с помощью одноразового набора для заполнения помпы производится эвакуация транспортного (физиологического) раствора из резервуара помпы и болюсного порта катетера. Резервуар помпы заправляется препаратом. К порту помпы присоединяетсякатетерпомпы.Черезболюсныйпорт катетерзаполняетсябаклофеном 0,05 мкг — 1,0 мл.

Ход операции. В положении пациента на правом боку осуществляется разрез кожи и подкожной клетчатки, паравертебрально на уровне L4–5 справа. Обнажается мышечная фасция, пунктируется субарахноидальное пространство иглой Туохи из одноразового набора, необходимо получение спиномозговой жидкости.

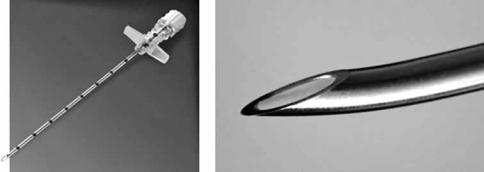

Рис. 3. Игла Туохи

Проводится введение эндолюмбального катетера по игле до 20 см, с контролем истечения ликвора через катетер. Накладывается кисетный шов на мышечную фасцию вокруг иглы Туохи. Мандрен катетера одновременно с иглой Туохи

477

удаляются. Одноразовым интродьюсером устанавливается фиксатор люмбального катетера, затягивается кисетный шов, и фиксатор пришивается за «ушки» к фасции. Далее осуществляется подготовка пространства на фасции спины для петли катетера. После подготовки кармана катетер укладывается в него петлей. Затем производится разрез кожи и подкожной клетчатки справа в области животапокраюпрямоймышцыживота.Формируетсякармандляпомпы.Осуществляется гемостаз. Одноразовым туннелером формируется ход из раны в эпигастрии к поясничной ране, в туннель помещается дистальный отрезок люмбального катетера и выводится в брюшной карман. Люмбальный катетер и катетер помпы соединяются через коннектор. Проводится контроль состоятельностисистемы.Помпафиксируетсявподготовленномкарманетремяшвами, свободная часть катетера укладывается кольцом под помпу. Рана зашивается послойно. Обрабатывается спиртом. Накладывается асептическая наклейка. Длительность операции примерно 1–1,5 часа.

Рис. 4. Расположение помпы и катетера

3. В послеоперационном периоде проводится предупреждение послеоперационных осложнений, обучение ухаживающего персонала и программирование помпы, которое включает введение данных о помпе и данных пациента.

Включение помпы возможно сразу после операции. Устанавливается минимальнаясуточнаядоза,котораяповышаетсякаждые 24часана20%дополучения оптимального результата. После завершения подбора дозировки необходимо сообщить пациенту о дате следующего посещения для заправки помпы.

478

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/