3 курс / Общая хирургия и оперативная хирургия / Сосудистая_хирургия_по_Хаймовичу_Том_2_Ашер_А_,_Покровский_А_В_2012

.pdf

Глава 100

Протезирование после ампутации нижних конечностей

Жан Ж. Стокоза

Ампутационная культя — это, по сути, новая конечность с теми же функциями, но анатомически не приспособленная для таких целей. Для полноценной медицинской и ортопедической реабилитации ее необходимо готовить к новой функции. С развитием технологиий возможности протезов возрастают, что влечет необходимость изменения хирургической техники.

Цель протезиста — помочь пациенту, перенесшему ампутацию, вернуться к общественной жизни, к работе, спорту и полному спектру человеческих отношений. Прогресса в этом направлении можно достигнуть, сведя к минимуму необходимость специального внимания пациента к культе и протезу. В идеале, ампутация и протез должны лежать вне зоны жизненных интересов пациента. Роль протезиста в этом процессе — в общих словах — восстановить подвижность и внешний вид пациента с максимальным комфортом для него.

Достижение поставленной цели зависит от пяти факторов:

1)общего физического состояния пациента;

2)понимания пациентом сути процесса реабилитации;

3)уровня ампутации;

4)качества выполнения ампутации и физиологического результата;

5)степени мобильности, комфорта и косметического результата, достижимого при протезировании.

Эти пять факторов могут быть обеспечены только при кооперации обязательных участников: пациента, хирурга и протезиста. Также большое значение имеет участие психолога, среднего медицинского персонала, физиотерапевта, инструктора по лечебной физкультуре, членов семьи и др.

Предоперационное обсуждение и подготовка

Общепризнано, что огромное положительное воздействие на пациента оказывает возможно более раннее объяснение ему всего предстоящего процесса — от предоперационной подготовки до прогноза в отношении протезирования и окончательного результата [1–4]. Разработка и представление этого плана предполагает участие, как минимум, хирурга и протезиста. Подключение других специалистов и заинтересованных лиц зависит от индивидуальных особенностей пациента и имеющихся возможностей. Большую положительную роль играет встреча с пациентом со сходным диагнозом и хорошим результатом протезирования. Однако обсуждаемые перспективы должны быть реалистичными, необходимо обсудить максимально возможный результат и согласовать уровень ожиданий.

К сожалению, даже при наличии лучших намерений и максимально затраченных усилий, этот процесс нередко заканчивается неудачей. Пациенты подходят к моменту протезирования, отягощенные излишними страхами и непониманием. Психологическая подготовка пациента остается открытой областью для исследования и внедрения.

Кроме общей подготовки пациента, хирург и протезист должны сотрудничать и в хирургической области. У протезиста может быть отдельный взгляд на некоторые моменты, которые должны приниматься во внимание хирургом. Протезист, как и хирург, заинтересован в том, чтобы общее состояние пациента было максимально нормализовано. Особенно это касается силы, равновесия и объема движений в тазобедренных и коленных суставах. Требования протезиста к культе заключаются в ее максимальной длине, отсутствии болей и возможно полном сохранении физических и

https://t.me/medicina_free

Глава 100. Протезирование после ампутации нижних конечностей |

515 |

||

|

|

|

|

физиологических характеристик, присущих нормальной конеч- |

|

Исходя из таких основных положений, хирург и протезист |

|

ности (рис. 100.1). Это обеспечит наибольшую опорную поверх- |

должны выбрать специфический характер послеоперацион- |

||

ность и длинный рычаг, позволяющий эффективно контролиро- |

ного ведения пациента. Здесь существует четыре основных по- |

||

вать протез. Такие проблемы, как острые костные края, невромы, |

зиции: |

|

|

спаянные с костью мягкие ткани, конечно, очень важны, так как |

|

|

|

из-за них происходит ограничение площади опоры, что оказыва- |

1) |

жесткая повязка, с нагрузкой на культю или без нее, либо од- |

|

ет негативный эффект на комфорт и контроль над протезом. Рас- |

|

номоментное протезирование (IPSF) [5]; |

|

положение послеоперационного рубца в тех случаях, когда он тон- |

2) |

полужесткая повязка [6, 7]; |

|

кий и плоский и не спаян с подлежащими тканями, не является |

3) |

лечение в управляемой среде [8]; |

|

важным для протезирования. |

4) |

мягкая повязка [9]. |

|

|

|

|

|

|

|

А |

|

Б |

|

В |

|

|

|

|

|

|

|

Г |

|

Д |

|

Е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

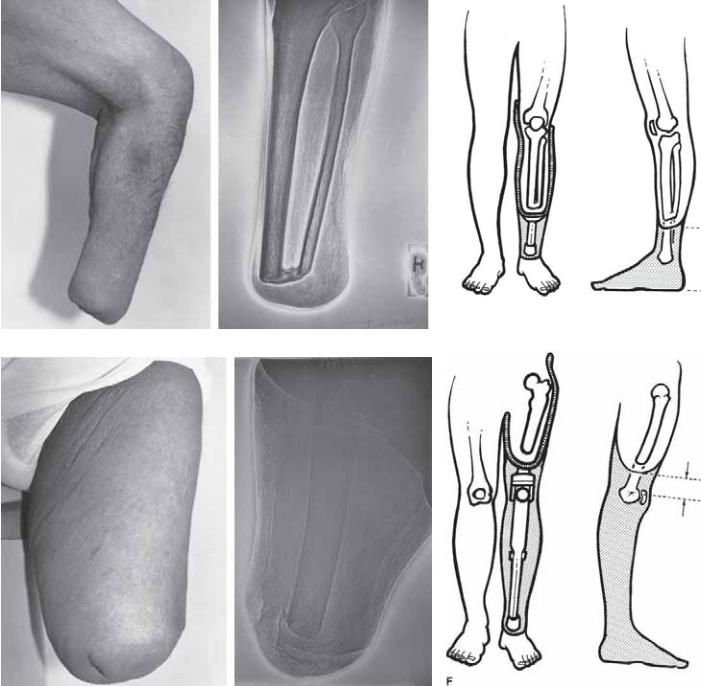

Рис. 100.1. (А–В) Рентгенограмма идеальной культи голени. Пространство, необходимое для протеза: 16–22 см. (Г–Е) Рентгенограмма идеальной культи бедра. Пространство, необходимое для протеза: 10 см.

https://t.me/medicina_free

516 Раздел XIII. Ампутации и реабилитация

Конечно, послеоперационное ведение пациента может отличаться от заранее намеченного плана, исходя из дополнительных противопоказаний, выявленных непосредственно во время операции.

Одномоментное протезирование, полужесткая повязка и лечение в управляемой среде оказывают важное позитивное воздействие, как физическое, так и психологическое, однако применение этих методов возможно лишь при круглосуточном наблюдении специально обученного персонала.

Послеоперационное ведение

При ампутациях послеоперационное лечение является продолжением намеченного предоперационного плана. Этот план должен быть подробно обсужден с пациентом. В случае необходимости экстренной ампутации план должен быть разработан и обсужден, как только позволит ситуация.

С точки зрения протезиста, к плану послеоперационного ведения больного должно быть добавлено несколько пунктов. Большинство предпочитает физиотерапевтические процедуры, направленные на предотвращение дегенеративных процессов. Обычный план лечения включает следующие пункты:

1.Предотвращение сгибательной контрактуры коленного и тазобедренного суставов. Пациент должен лежать на животе 3–5 раз в день по 30 мин, голова повернута в сторону, противоположную ампутированной конечности, передне-верхние ости седалищных костей прижаты к кровати или к полу. Стопа здоровой ноги опирается на ножной конец кровати или цепляется за спинку кровати.

2.Всегда держать культю голени в положении разгибания. Нельзя позволять культе принимать согнутое положение, например свисая со стула или кровати.

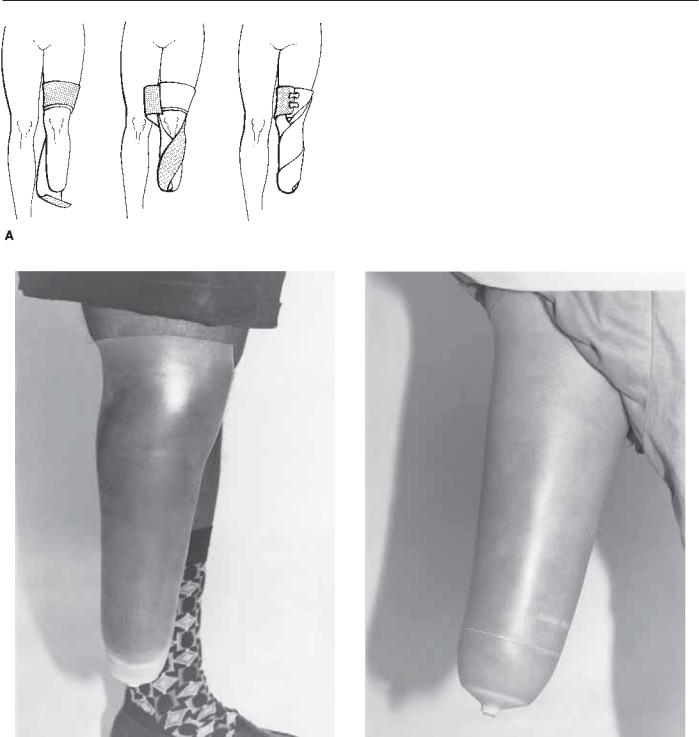

3.Контроль послеоперационного отека с помощью компрессионной повязки, управляемой среды или сочетания этих методов. Для того чтобы эластичная повязка не сползала, при ампутациях голени необходимо бинтовать культю, включая мыщелки бедра, до уровня верхнего края надколенника. При ампутациях бед- раповязкадолжнабытьфиксированазаталиюипередне-верхние остиседалищныхкостейсиспользованиембинтовдвойной,тройной или даже четверной длины (рис. 100.2). По мере выдавливания отечной жидкости из культи ее размер уменьшается. Поэтому предпочтительно перебинтовывать культю 3–5 раз в день и внекоторых случаях оставлятьэластичнуюповязку наночь.Бинтование необходимо продолжать до момента изготовления постоянного протеза. При использовании управляемой среды (компрессионного рукава низкого давления), рукав рекомендуется снимать и надевать несколько раз в сутки.

4.Лечебная физкультура, направленная на сохранение и увеличение силы верхних и нижних конечностей, должна начинаться как можно раньше.

5.После выписки из стационара домашний курс упражнений проводится под наблюдением обученного члена реабилитационной команды.

6.Еженедельные визиты к протезисту с целью наблюдения за степенью отечности культи и общего физического и эмоционального состояния.

7.Ходьба на протезе или без него должна быть начата как можно раньше — чем раньше пациент восстановит функциональную активность в максимально возможных пределах, тем меньше возникнет психологических проблем.

Когда степень отечности культи стабилизируется и будет достигнута удовлетворительная физическая сила и объем движений в суставах, можно начинать протезирование.

Общий подход*

При разработке, изготовлении и подгонке любого протеза конечностей прежде всего учитывается удобство пациента. Дискомфорт приводит к отказу от ношения протеза или к его неправильному применению, несмотря на очевидные преимущества. Наиболее грамотно изготовленные и правильно подогнанные части протеза вызывают минимальную боль при ходьбе и повреждения кожи.

Комфорт при пользовании протезом может быть достигнут только в случае идеального подбора и подгонки гильзы. Термин «подгонка» означает придание такой формы внутренней поверхности гильзы протеза, которая позволяет добиться функционального и комфортного контакта между культей и протезом. Другие факторы, влияющие на комфортность пользования протезом, уступают по важности и в значительной мере зависят от подгонки гильзы. Культя вместе с гильзой образуют рычаг, с помощью которого происходит контроль и управление протезом во время шага и опоры. Культя также должна передавать вес тела на протез. Чем аккуратнее подогнана гильза протеза, тем комфортнее и эффективнее пользование протезом.

Оптимально подогнанная гильза контактирует со всей поверхностью кожи культи внутри нее. Нагрузка при этом распределяется таким образом, чтобы увеличить биомеханическую эффективность и пропорционально распределить нагрузку на подлежащие ткани. Слишком свободная гильза распределяет нагрузку непропорционально, усиливая давление на ограниченные зоны. Результатом этого становится боль и потертости кожи. Слишком плотная гильза вызывает те же проблемы, а кроме того, может способствовать отеку культи, образованию кожных кист и фурункулов.

В оптимально подогнанной гильзе большая часть давления от веса тела направлена прямо вертикально: по оси большеберцовой кости при ампутациях голени и по оси бедренной кости при ампутации бедра. Однако такое положение является скорее исключением, чем правилом. Обычно нагрузка распределена по косым направлениям, как бывает, когда два конуса вставлены один в другой. Примером косого направления давления является состояние культи голени, когда малоберцовая кость пересечена на 2,5 см выше большеберцовой и имеется атрофия переднего и заднего мышечного лоскутов, что приводит к формированию конической культи.

Разработка, подгонка и изготовление протеза включают шесть основных шагов: 1) создание слепка культи; 2) изготовление гипсовой модели; 3) тестирование гильзы протеза, включая статический биомеханический анализ, динамический биомеханический анализ и центровку; 4) изготовление основы протеза и разработка внешнего дизайна; 5) окончательная биомеханическая центровка и 6) финальная отделка. Такой процесс может потребовать от 8 до 16 визитов к протезисту, примерно по 1,5 ч каждый. Еще 25–40 ч потребуется на изготовление протеза и подготовительные процедуры.

* Протезирование у пациентов с другими уровнями ампутации (например, трансметатарзальной, по Сайму, верхних конечностей) и с множественными ампутациями производится согласно общим принципам, описанным в данном разделе с очевидными отличиями в деталях, которые выходят за рамки этой главы.

https://t.me/medicina_free

Глава 100. Протезирование после ампутации нижних конечностей 517

А |

|

Б |

|

|

|

Рис. 100.2. (А) Эластичное бинтование культи голени. (Б) Эластичное бинтование культи бедра.

Анатомические и физиологические аспекты

Анатомия ампутационной культи имеет качественные и количественные отличия от здоровой конечности. Эти отличия проявляются в течение нескольких месяцев после операции. Общепринятая техника ампутации приводит к максимальным физиологическим нарушениям. При использовании техники операции, ориентированной на функциональный результат, напри-

мер операции Ertl, достигается наилучший физиологический и биомеханический результат. Ertl разработал остеопластический лоскут для закрытия костномозговой полости, который поддерживает давление в костномозговом канале, одновременно снижая или устраняя гиперчувствительность кости и улучшая венозный отток. Стандартной процедурой при такой технике является скрепление мышц-антагонистов, миопластика или миодез. Это способствует активной мышечной функции, что уменьшает атрофию и жировое перерождение мышц [10–13].

https://t.me/medicina_free

518 Раздел XIII. Ампутации и реабилитация

Для протезирования имеют особое значение следующие отличия нормальной конечности от ампутационной культи:

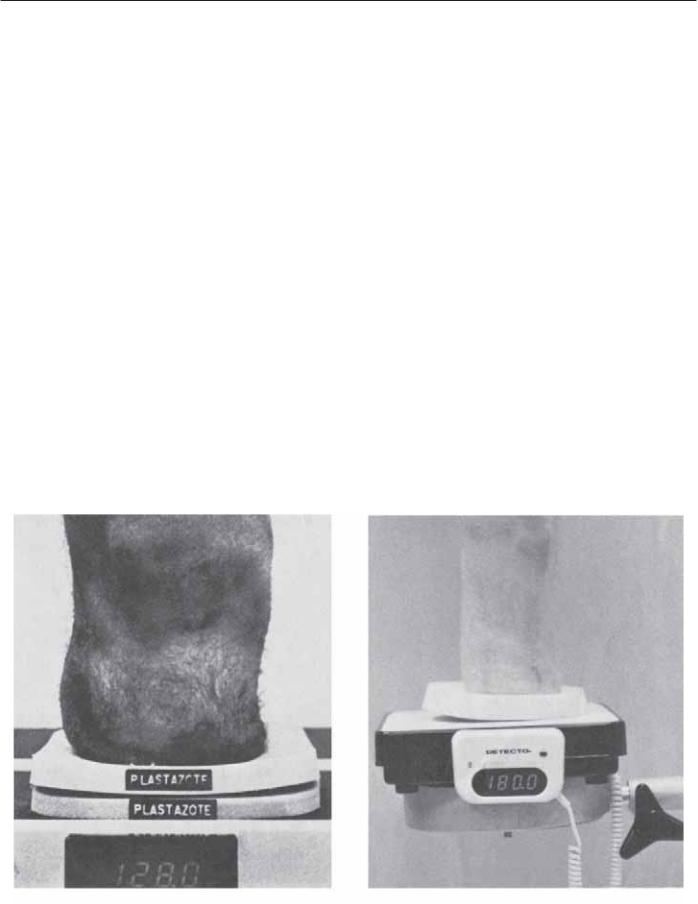

1.Площадь сечения. Площадь опоры стопы больше, чем культи, а значит, удельное давление на единицу площади опорной поверхности меньше (рис. 100.3).

2.Возможность переноса нагрузки веса тела через длинный рычаг (рис. 100.4). Тангенциальная нагрузка на ткани нормальной конечности ниже, чем на культю.

3.Состояние кровообращения.

4.Проприоцептивная чувствительность.

Все эти отличия устраняются при остеомиопластической ампутации.

Другим важным аспектом является слабая способность тканей культи противостоять ударным нагрузкам, неизбежно возникающим при пользовании протезом [14].

Чем больше культя приближается к цилиндрической форме, тем она более функциональна. При цилиндрической форме культи площадь опоры максимальна и лучше обеспечивается контроль за ротационными движениями протеза (рис. 100.1А).

Первичная гипсовая форма

Изготовление первичной гипсовой формы — первая из трех основных процедур (первичная форма, изготовление уменьшенного слепка культи, подгонка пробной гильзы, включая статический и биомеханический анализ), которая определяет модель для конструирования гильзы и протеза.

Интактный край

Методика Ertl

Культя

Рис. 100.3. Сравнение срезов здоровой конечности, культи после ампутации по Ertl и обычной ампутации.

Для выявления факторов, влияющих на подгонку гильзы протеза, необходимо внимательно оценить общее состояние пациента, педантично осмотреть и пропальпировать культю. Полипозиционная ксерорадиография применяется для оценки состояния костей, мышц и подкожной клетчатки.

Протезист должен составить многомерное визуальное представление об оптимальной форме гильзы. Готовится топографи-

A |

|

Б |

|

|

|

Рис. 100.4. (А) Возможность нагрузки на короткую культю после остео-миопластической ампутации по Ertl. (Б) Возможность нагрузки на длинную культю после остео-миопластической реконструктивной операции по Ertl. Пациент страдает инсулинозависимым диабетом и нейропатией обеих голеней и рук.

https://t.me/medicina_free

Глава 100. Протезирование после ампутации нижних конечностей 519

ческая схема распределения нагрузок с учетом анатомии глубжележащих тканей, и затем создается гипсовая форма. В арсенале протезистов имеется несколько различных подходов к изготовлению формы.

Техника, основанная на изготовлении слепка, требует опыта и знаний. Описание такой техники потребовало бы большего объема, не предусмотренного форматом данного руководства. Здесь представлены и иллюстрированы лишь наиболее общие из множества различных приемов, основанных на опыте протезистов.

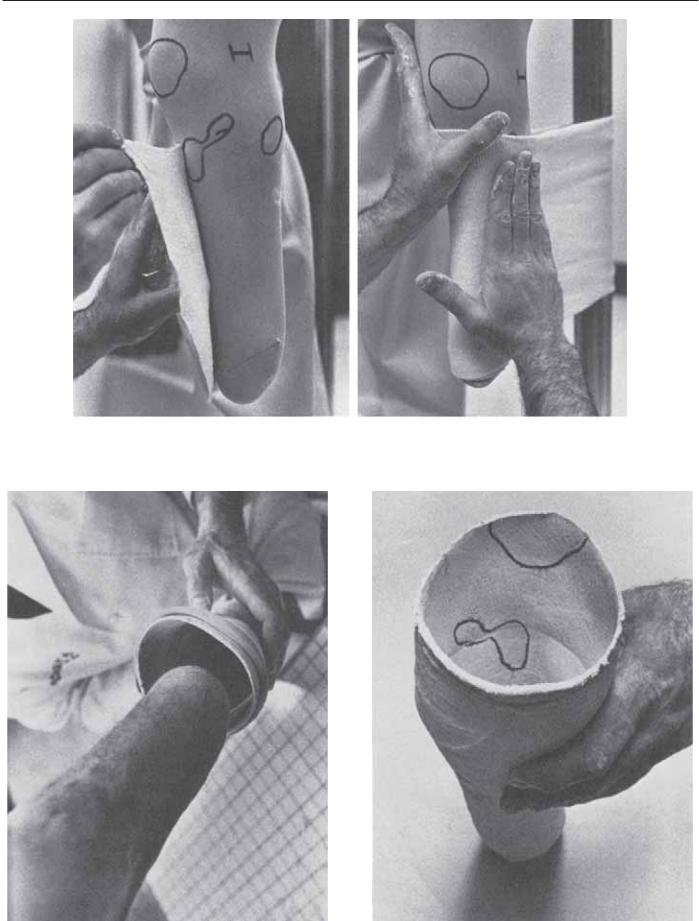

СЛЕПОК КУЛЬТИ ГОЛЕНИ

Во время процедуры изготовления слепка пациент может находиться в положении сидя или стоя. Накладывается неплотная эластичная прокладка. С помощью маркера размечаются выступающие анатомические ориентиры (рис. 100.5). Эти метки автоматически переносятся на внутреннюю поверхность формы и в конечном итоге на гипсовый слепок.

Изготовление слепка состоит из пяти стадий, начиная с наложения циркулярной гипсовой повязки с умеренным натяжением книзу от уровня бугристости большеберцовой кости (рис. 100.6). Затем на определенные зоны культи накладываются жесткие гипсовые накладки. Гипс моделируется вручную в соответствии с подлежащими анатомическими структурами. Одновременно пациент производит несколько сокращений мышц культи, помогая формировать гипс в процессе его затвердения.

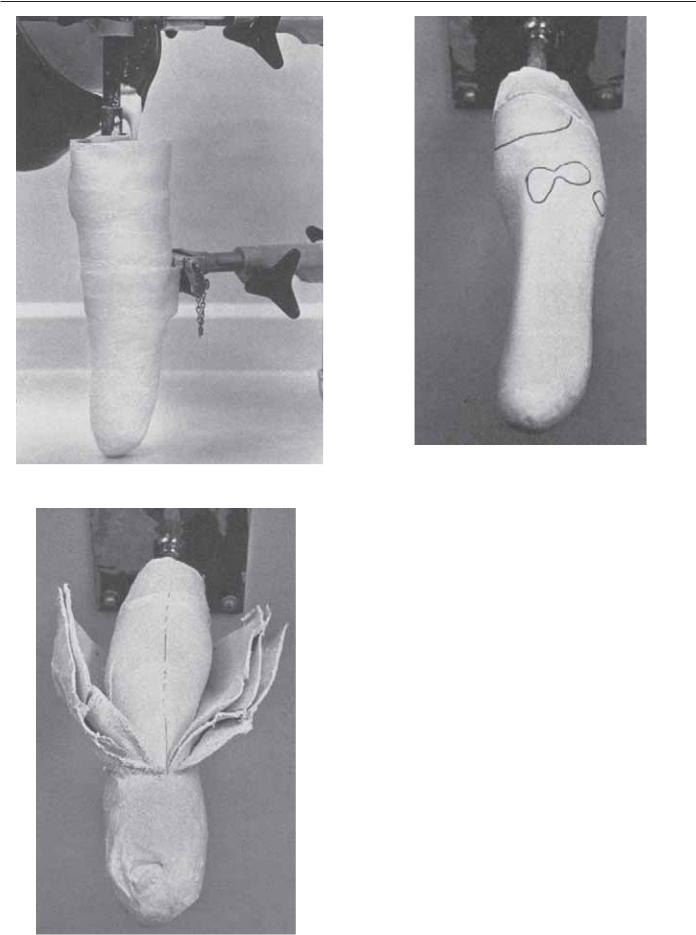

После затвердевания гипса его удаляют с культи единым блоком (рис. 100.7). Получается гипсовая форма — полый слепок с культи с перенесенными на него анатомическими метками (рис. 100.8).

Такая полая форма заполняется жидким гипсовым раствором (рис. 100.9). После затвердевания раствора форму аккуратно снимают (рис. 100.10). Остается монолитный трехмерный слепок с культи в состоянии легкой компрессии и деформации. На поверхности слепка остаются различимые отпечатки анатомических меток, нанесенных на культю (рис. 100.11). Слепок готов к дальнейшей работе.

СЛЕПОК КУЛЬТИ ВЫШЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА

На культю в вертикальном положении накладывается мягкая подкладка. С помощью маркера отмечаются анатомические ориентиры. Гипсовая шина накладывается в передне-заднем направлении, закрывая пах, медиальную часть седалищного бугра и верхний край скарповского треугольника. Ассистент при этом контролирует правильность положения шины по задней поверхности. Затем накладывается циркулярная гипсовая повязка на всю культю и вокруг бедер с натяжением, достаточным для плотного прилегания гипса по всему контуру. Влажная гипсовая повязка моделируется вручную для обозначения биомеханически значимых анатомических областей. После застывания гильза удаляется и изготавливается слепок культи аналогично уже описанному.

А |

|

Б |

|

|

|

Рис. 100.5. Наружные анатомические ориентиры на культе голени.

https://t.me/medicina_free

520 Раздел XIII. Ампутации и реабилитация

А |

|

Б |

|

|

|

Рис. 100.6. (А) Наложение гипсовой повязки на культю голени. (Б) Формирование гипсовой формы на культе голени.

Рис. 100.7. Снятие гипсовой формы |

Рис. 100.8. Форма |

https://t.me/medicina_free

Глава 100. Протезирование после ампутации нижних конечностей 521

Рис. 100.11. Гипс

Рис. 100.9. Заливка формы

Обработка гипсового слепка

Гипсовый слепок — это трехмерная реконструкция ампутационной культи в состоянии частичного сдавления. При изготовлении слепка мы не можем достичь оптимальной формы. Поэтому целью обработки является создание в некоторой степени субъективной (то есть основанной на наблюдениях и рассуждениях, так же как на измерениях) модели, воспроизводящей очертания и объем культи в состоянии полной нагрузки массы тела при статическом положении и ходьбе. Это достигается путем скульптурной обработки слепка.

Наружная поверхность законченной модели (рис. 100.12) будет в точности воспроизводить внутреннюю поверхность гильзы. Поэтому, удаляя слои гипса со слепка, мы таким образом увеличиваем давление гильзы на эту область культи. И наоборот, добавление слоя гипса уменьшит давление протеза на культю.

Для достижения оптимальной формы гильзы необходимо модифицировать слепок культи таким образом, чтобы:

|

1) |

добиться нормальной физиологической функции; |

|

2) |

сдавление культи не вызывало выраженной боли. Особое вни- |

|

|

мание следует уделить максимально допустимой осевой на- |

|

|

грузке на культю голени; |

|

3) |

обеспечить максимально возможный контроль за ротацион- |

|

|

ными движениями протеза; |

|

4) |

распределить давление по всей поверхности культи; |

|

5) |

добиться геометрических пропорций, определяющих макси- |

|

|

мальную биомеханическую эффективность. |

|

|

Известно, что некоторые специфические зоны культи не- |

Рис. 100.10. Освобождение слепка от формы |

приспособлены для восприятия давления веса тела [15]. Это го- |

|

https://t.me/medicina_free

522 Раздел XIII. Ампутации и реабилитация

Рис. 100.12. Модель

ловка малоберцовой кости, бугристость большеберцовой кости, гребень большеберцовой кости, дистальный отдел большеберцовой кости при ампутациях голени и опил бедренной кости при ампутациях бедра. Однако доказано, что эти области могут переносить значительные нагрузки [16, 17]. Общая площадь поверхности культи, приспособленная для передачи нагрузки, может быть сокращена за счет экзостозов, спаянных рубцов, невромы и других состояний, вызывающих дискомфорт при пользовании протезом.

Подгонка пробной гильзы: проверка статических и биомеханических свойств

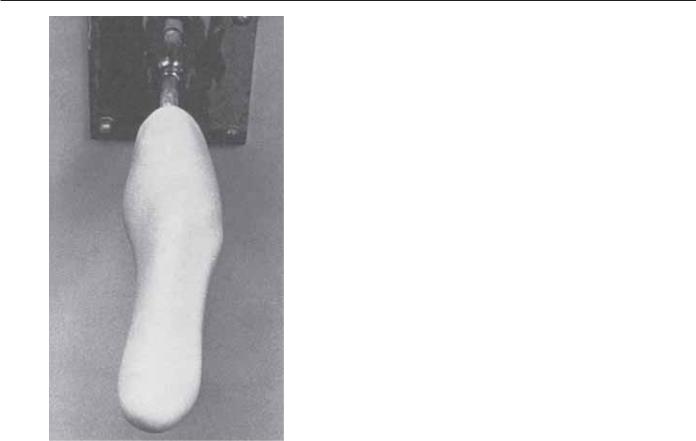

Для изготовления пробной гильзы используется лист прозрачного пластика, который формуется в вакууме вокруг готового слепка культи. Пробная гильза нужна для оценки степени комфорта, стабильности и функции созданной модели.

Такая гильза вначале подгоняется при статической нагрузке под весом тела. Культя с мягкой прокладкой и надетым чулком требуемой толщины помещается в гильзу, закрепленную в универсальном приспособлении Trowbridge для стопы и лодыжек. Проводится биомеханический анализ для оценки баланса и стабильности. Пациент, стоя на удобной подставке, переносит вес тела на культю (рис. 100.13). Через прозрачный пластик можно наблюдать и эмпирически оценивать степень давления, сопоставляя эти данные с субъективными ощущениями пациента.

Окончательная обработка производится одним из двух способов: 1) непосредственной обработкой гильзы (удалением излишка материала с внутренней поверхности, нагревом и деформацией или добавлением участков термопластичного материала) или 2) исправлением модели и изготовлением новой гильзы. Выбор того или другого метода зависит от степени необходимой обработки. В тех случаях, когда требуются существенные изменения, рекомендуется использовать полученную гильзу в качестве формы для гипсовой отливки с тем, чтобы зафиксировать сделанные улучшения, а затем изготовить по этой форме новую гильзу. С помощью такого пошагового метода удается добиться хорошего окончательного результата.

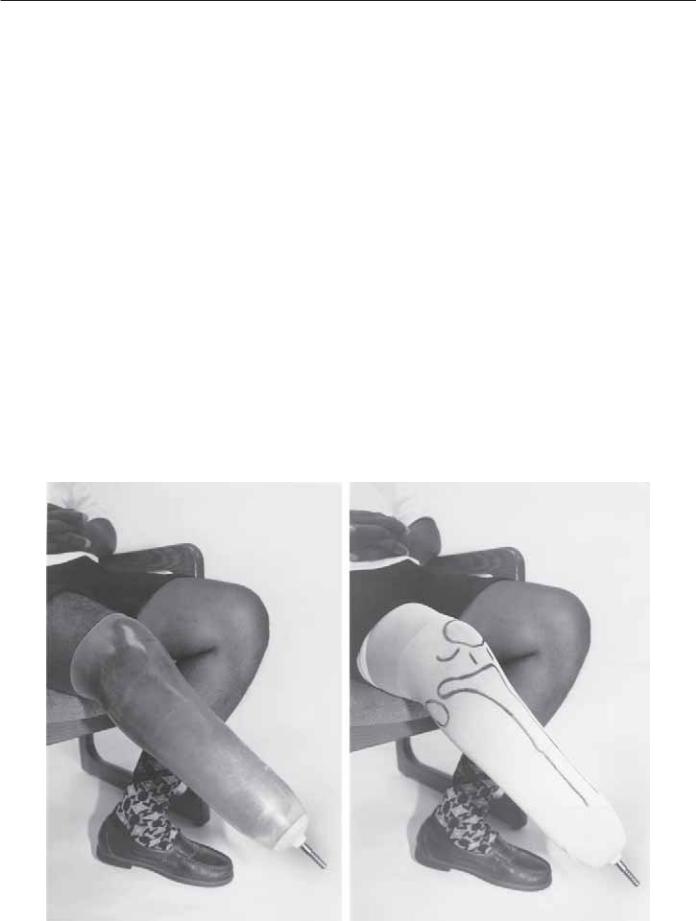

Когда достигнута удовлетворительная подгонка в положении статической нагрузки веса тела, гильза готова к динамическим испытаниям. С помощью специальных соединений и металлической трубы к гильзе прикрепляются необходимые элементы (стопа, голеностопный сустав, колено) (рис. 100.14).

Под внимательным наблюдением пациент надевает пробный протез и начинает ходить между параллельными брусьями. В качестве дополнительного метода наблюдения за взаимоотношением «конечность–гильза») чрезвычайно полезна видеорентгенография.

Целью биомеханического теста является обеспечение эффективной походки длительного комфорта. В процессе исследования протезист имеет возможность отслеживать малейшие отклонения в функции протеза. Использование съемных креплений позволяет вносить в конструкцию множество мелких изменений (рис. 100.15). В процессе теста пациент может оценить различные варианты стоп, голеностопных и коленных (при ампутации бедра) суставов. Ходьба связана с действием различных сил, которые могут влиять на удобство гильзы протеза. Также играют свою роль характеристики шарниров и стопы протеза.

Окончательная доводка производится при необходимости описанным выше способом. Путем последовательного повторения указанных шагов удается добиться оптимальной подгонки. Такой метод получил название «пошаговой» подгонки протеза.

При изготовлении пробных гильз протеза наиболее часто допускаются следующие ошибки:

1)не используется прозрачный пластик;

2)используется чересчур гибкий пластик, что вызывает его деформацию под нагрузкой;

3)для изготовления гильзы используется более пяти слоев гипсового бинта;

4)уменьшение числа пробных гильз (в зависимости от сложности каждого случая автор использовал от одной до 30 пробных гильз);

5)подмена понятия «полный контакт» трением по всей поверхности.

Полный контакт — это состояние, при котором вся поверхность культи контактирует с гильзой, необязательно под нагрузкой. Трение по всей поверхности подразумевает возникновение полного контакта только при приложении нагрузки. После окончаниия подгонки и биомеханической центровки пробного протеза, проводят подготовку к изготовлению окончательного варианта. Соотношение положения гильзы со стопой, голеностопным и коленным суставами тщательно документируется, обычно с помощью специального стационарного измерительного приспособления. Затем по пробной гильзе протеза изготавливается окончательная модель культи.

https://t.me/medicina_free

Глава 100. Протезирование после ампутации нижних конечностей 523

Рис. 100.13. (А) Статический биомеханический анализ тестовой гильзы протеза голени. (Б) Статический биомеханический анализ тестовой гильзы протеза бедра.

А |

|

Б |

|

|

|

|

|

|

Рис. 100.14. (А) Тестовая гильза протеза го- |

|

|

|

лени готова для статического биомеханическо- |

|

|

|

го анализа. (Б) Тестовая гильза протеза бед- |

|

|

|

ра готова для статического биомеханического |

А |

|

Б |

|

|

анализа. |

||

|

|

|

|

|

|

|

https://t.me/medicina_free