3 курс / Общая хирургия и оперативная хирургия / Сосудистая_хирургия_по_Хаймовичу_Том_2_Ашер_А_,_Покровский_А_В_2012

.pdf

444 |

|

Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

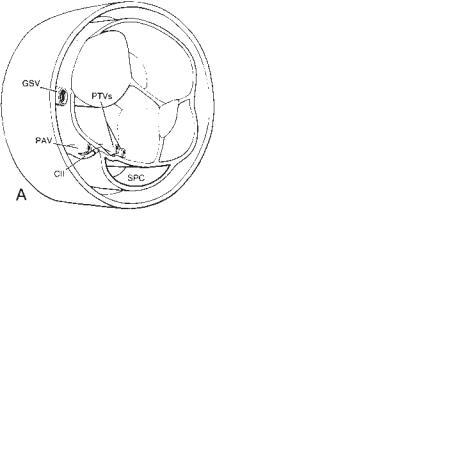

Рис. 93.3. Туннели и медиальные ве- |

|

|

|

|

|

ны нижней конечности. Поперечные |

|

|

|

|

|

сечения на уровнях (A) Коккет II, (Б) |

|

|

|

|

|

Коккет III, (В) «24 см» и (Г) прокси- |

|

|

|

|

|

мальных парабольшеберцовых перфо- |

|

|

|

|

|

рантных вен. ближайшие(проксималь- |

|

|

|

|

|

ные) парабольшеберцовые вены |

|

|

|

|

|

перфорации. CSV — большая подкож- |

|

|

|

|

|

ная вена; PAV — задняя арочная вена; |

|

|

|

|

|

PTVs — задние большеберцовые вены; |

|

|

|

|

|

SPC — задний поверхностный тоннель; |

|

|

|

|

|

СII — Коккет II; СIII — Коккет III; |

|

|

|

|

|

PTP — парабольшеберцовый перфорант. |

|

A |

|

Б |

|

|

|

|

|

(Mozes G., Gloviczki P. et al. Surgical |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

anatomy for endoscopic subfascial division |

|

|

|

|

|

of perforating veins. J Vasc Surg 1996; 24: |

|

|

|

|

|

800-808.) |

|

|

|

|

В |

|

Г |

|

|

|

|

|

перфорантных вен доступны из заднего поверхностного туннеля голени [37], что является весьма существенным, так как большинство некомпетентных перфорантов встречается на уровне Cockett II/III. Это важное наблюдение, так как большая часть некомпетентных перфорантов могут быть пропущены при хирургическом вмешательстве, если ограничить диссекцию только задним поверхностным туннелем голени. Две дополнительных области, которые требуют исследования, — задний глубокий отдел и межмышечная перегородка в проекции линии Linton, которая может являтся дупликатурой глубокой фасции. Парабольшеберцовые и вены Cockett могут быть найдены под глубокой фасцией, в то время как перфоранты Cockett II/III могут располагаться в межмышечной перегородке (рис. 93.3). Обманчивая анатомическая вариабельность перфоранта Cockett II может представлять собой отхождение задней ветви, направляющейся к камбаловидной мышце. В то время как задняя ветвь хорошо визуализируется в месте, где она пенетрирует задний поверхностный туннель, более важное переднее разветвление скрыто межмышечной перегородкой или задней глубокой фасцией и может быть пропущено. Так как 68% перфорантов Cockett II и 16% перфорантов Cockett III скрыты перегородкой или фасцией, то при эндоскопическом вмешательстве они должны вскрываться, иначе большинство перфорантных вен останется нетронутыми [33]. Перфорантная вена Cockett I в дистальном отделе поверхностного туннеля обычно не может быть визуализирована или достигнута из-за своего ретро-маллеолярно- го (позадилодыжечного) расположения.

На голени могут также быть обнаружены передние и латеральные пефорантные вены, которые являются клинически значимыми у пациентов с латерально расположенными язвами. Передние перфоранты напрямую соединяют притоки большой и малой подкожной вен с передними большеберцовыми венами. Латеральные перфорантные вены представлены прямыми и непрямыми перфорантами. В дистальной части голени малая подкожная вена соединяется с перонеальными венами посредством прямого перфоранта (перфорант Bassi). Непрямые перфоранты соединяют притоки малой подкожной вены либо с венозным мышечным синусом, либо с икроножными или камбаловидными венами до вхождения в глубокую аксиальную систему. Более крупные непрямые перфоранты упоминаются как камбаловидная и икроножная точки.

Патофизиология

Хотя патофизиология хронической венозной недостаточности (ХВН) на клеточном уровне остается спорной, большинство авторов, признают, что венозная гипертензия в вертикальном положении и при ходьбе является самым важным фактором, ответственным за развитие кожных изменений и венозных изъязвлений. Впервые отношения между венозным изъязвлением и венозным давлением при ходьбе были описаны Beecher с соавторами в 1931 г. [38]. Последующие исследования подтвердили, что венозное давление при ходьбе является не только диагностически, но и про-

https://t.me/medicina_free

Глава 93. Эндоскопическая субфасциальная перевязка перфорантных вен (SEPS) |

445 |

|

|

гностически значимым при ХВН [39–42]. Высокое венозное давление при ходьбе может возникать при первичной клапанной недостаточности поверхностных, глубоких и/или перфорантных вен, или может быть результатом предшествующего тромбоза глубоких вен. Венозная недостаточность глубоких вен первоначально компенсируется за счет мышечного насоса голени, но в конечном счете приводит ко вторичной некомпетентности клапанов в перфорантных венах и трансмиссии давления из глубоких в поверхностные вены, факт, который впервые был предложен Homans [43] и зарегистрирован Linton [2].

Нарушения гемодинамики в конечностях с венозным изъязвлением

Наиболее частой причиной ХВН и развития венозных язв является рефлюкс, в результате первичной посттромботической недостаточности клапанов в сочетании с нарушением функции мышечного насоса голени. В то время как выраженная изолированная недостаточность поверхностной венозной системы может также привести к достаточно высокому давлению при ходьбе и развитию язв, доказано, что у большинства пациентов с венозными язвами имеется мульти-системная (поверхностная, глубокая и/или перфорантная) недостаточность, охватывающую как минимум две или три венозные системы [31, 44–47]. Тромбоз глубоких вен отмечен у значительного числа пациентов (от 21% до 80%) в отчетах крупного хирургического исследования пациентов с венозными язвами (табл. 93.1) [44, 48, 49]. Недостаточность перфорантных вен голени в сочетании с поверхностным или глубоким венозным рефлюксом отмечена в 66% конечностей с венозными язвами, и чаще встречается в осложненных конечностях [48, 50]. Дуплексное ультразвуковое исследование 91 конечности с венозными язвами, проведенное в Бостонском университете, выявило изолированную недостаточность поверхностных вен только в 17% и недостаточность перфорантов в 63% конечностей [47]. Точно так же 60% уровень некомпетентности перфорантных вен у пациентов с язвами продемонстрировали Lees и Lambert при дуплексном сканирова-

нии [51], и 56% уровень — Labrapoulos с соавторами [46]. Чрезвычайно важно получить точную оценку подлежащего патофизиологического процесса у каждого пациента, не только с целью планирования терапии, но также для оценки и сравнения результатов.

Гемодинамическая значимость недостаточных перфорантов

В то время как не многие сегодня сомневаются, что некомпетентные перфорантные вены встречаются как минимум у двух третей пациентов с венозными язвами, вклад некомпетентных перфорантных вен расстройство гемодинамики конечности с ХВН темой дебатов [52, 53]. Cockett ввел термин «синдром удара по лодыжке», чтобы дифференцировать некомпетентность перфорантов от обычно более мягкой изолированной недостаточности подкожных вен [3, 54]. Действительно, недостаточность перфорантных вен может вызвать увеличение давления в надлодыжечной венозной сети выше 100 мм рт. ст. при сокращении мышц голени. Этот феномен замечательно описал Negus, использовавший аналогию «сломанных мехов» [11]. Эксперименты Bjordal подтвердили что направленный наружу поток по недостаточным перфорантным венам составляет 60 мл/мин [55]. Изменения кожи и венозные язвы почти всегда развиваются в области «гетры» (область между дистальным краем камбаловидной мышцы и лодыжкой), где располагаются крупные недостаточные медиальные перфорантные вены, что подчеркивает их важность. Задача документирования гемодинамической значимости некомпетентных перфорантов является трудной, так как изолированная некомпетентность перфорантных венпри ХВН встречается редко [46], и так как некомпетентные перфорантные вены встречаются даже в нормальных конечностях; в одном исследовании в 21% нормальных конечностей наблюдася направленный наружу поток по перфорантным венам [56].

Однако, в исследовании, с использованием для оценки функциональной значимости недостаточности перфорантных вен, ультразвукового допплера и измерением венозного давления при ходьбе, Zukowski и Nicolaides обнаружили, что 70% некомпетентных

Таблица 93.1. Распределение клапанной недостаточности среди пациентов с выраженной ХВН.

Автор, год, ссылка |

Число |

Поверхностная |

Недостаточность Недостаточность |

Недостаточность Недостаточность |

||||||||

|

конечностей |

недостаточность |

перфорантов (%) глубоких вен (%) поверхностных+ |

поверхностных+ |

||||||||

|

|

|

(%) |

|

|

|

|

|

перфорантных |

перфорантных+ |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вен (%) |

|

глубоких вен (%) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Schanzer и Pierce 1982 [10] |

|

52 |

3 |

(6) |

20 |

(38) |

4 |

(8) |

11 |

(21) |

14(27) |

|

Negus и Friedgood 1983 [11] |

|

77 |

0(0) |

0 |

(0) |

0 |

(0) |

35 |

(46) |

42 |

(54) |

|

Sethia и Darke 1984 [54] |

|

60 |

0(0) |

5 |

(8) |

20 |

(33) |

17 |

(28) |

18 |

(30) |

|

vanBemmelen и соавт. 1991 [49] |

25 |

0 |

(0) |

0 |

(0) |

2 |

(8) |

3 |

(12) |

20 |

(80) |

|

Hanrahan и соавт. 1991 [47] |

|

91 |

16 |

(17) |

8 |

(8) |

2 |

(2) |

18 |

(19) |

47 |

(49) |

Darke и Penfold 1992 [91] |

|

213 |

0 |

(0) |

8 |

(4) |

47 |

(2) |

83 |

(39) |

75 |

(35) |

Lees и Lambert 1993 [92] |

|

25 |

3 |

(12) |

0(0) |

3 |

(12) |

10 |

(40) |

9 |

(36) |

|

Shami и соавт. 1993 [93] |

|

59 |

0 |

(0) |

0 |

(0) |

19 |

(32) |

31 |

(53) |

9 |

(15) |

van Rij и соавт. 1994 [44] |

|

120 |

48 |

(40) |

6 |

(5) |

10 |

(8) |

31 |

(26) |

25 |

(21) |

Myers и соавт. 1995 [48] |

|

96 |

15 |

(16) |

2 |

(2) |

7 |

(8) |

25 |

(26) |

47 |

(49) |

Labropoulos и соавт. 1996 [94] |

120 |

26 |

(22) |

1 |

(1) |

5 |

(4) |

23 |

(19) |

65 |

(54) |

|

Gloviczki и соавт. 1999 [29] |

|

146 |

0 |

(0) |

7 |

(5) |

0 |

(0) |

66 |

(45) |

73 |

(50) |

Всего от числа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

конечностей (%) |

1084 |

111 |

(10) |

57 |

(5) |

119 |

(11) |

353 |

(32) |

444 |

(41) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

https://t.me/medicina_free

446 Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем

перфорантов имели умеренную или выраженную гемодинамическую значимость [56]. Другие авторы также неоднократно демонстрировали корреляцию между числом и величиной некомпетентных перфорантных вен, выявленных ультразвуковым дулексным исследованием , и выраженностью ХВН [45, 58, 59]. Дополнительно, для подтверждения этих результатов, в отличие от ранее опубликованных данных, Sarin с соавторами не смогли подтвердить недостаточность перфорантных вен у 106 здоровых волонтеров [56]. Недавно, Delis с соавторами количественно определили недостаточность перфорантных вен, основываясь на диаметре, скорости кровотока и объеме потока, и подчеркнули, что недостаточность перфорантов поддерживает дальнейшее ухудшение гемодинамики при имеющемся глубоком рефлюксе [60].

Таблица 93.2. Диагностические тесты для идентификации участков некомпетентных перфорантов

Тест (ссылка) |

ЧувствительСпецифич- |

|

|

ность (%) |

ность (%) |

|

|

|

Физикальное обследование [35] |

60 |

0 |

Непрерывно-волновая |

|

|

допплеровская |

|

|

ультрасонография [35] |

62 |

4 |

Восходящая флебография [35] |

60 |

50 |

Дуплексное сканирование [23] |

79 |

100 |

|

|

|

Показания к разобщению перфорантных вен

Наличие недостаточных перфорантов у пациентов с выраженным ХВН (4–6 класс клинических проявлений) являются показанием для хирургического лечения у обычного пациента. В то время как большинство авторов, выполняющих открытую перевязку перфорантных вен, предпочитают оперировать только пациентов с зажившими язвами, для эндоскопической перевязки поверхностных перфорантных вен чистые гранулирующие открытые язвы не являются противопоказанием. Противопоказания включают: сочетанную хроническую артериальную окклюзию, инфицированую язву, ожирение и обездвиженность или высокую степень операционного риска у пациента. Диабет, почечная недостаточность, печеночная недостаточность или язвы у пациентов с ревматоидным артритом или склеродермией также являются относительным противопоказанием. Наличие глубокой венозной обструкции на уровне подколенной вены или выше, выявленное при дооперационном обследовании, также является относительным противопоказанием. Пациенты с обширными кожными изменениями, большими циркулярными язвами, имеющимся глубоким венозным тромбозом, значительной лимфэдемой или «слоновостью», возможно, являются неподходящими кандидатами. Эндоскопическая перевязка поверхностных перфорантных вен выполнялась при рецидивирующем заболевании после предшествующей перевязки перфорантов; однако, в данной ситуации, это технически более трудновыполнимо. Конечности с латерально-расположенными язвами должны оперироваться открытой перевязкой латеральных или задних, при необходимости, перфорантных вен.

Дооперационная оценка

Дооперационная оценка включает методы визуализации для исследования поверхностных, глубоких и перфорантных вен на момент недостаточности и/или обструкции и планирования оперативного вмешательства. Дуплексное сканирование имеет 100%-ю специфичность и высокую чувствительность для всех диагностических тестов, чтобы предсказать участки некомпетентных перфорантных вен (табл. 93.2) [23, 35]. Все кандидаты для эндоскопической перевязки поверхностных перфорантных вен в нашей практике подвергаются дуплексным ультразвуковым исследованиям глубоких, поверхностных и перфорантных венозных систем [61] и участки недостаточных перфорантов отмечаются на коже (рис. 93.4). Картирование перфорантов — тест, занимающий мно-

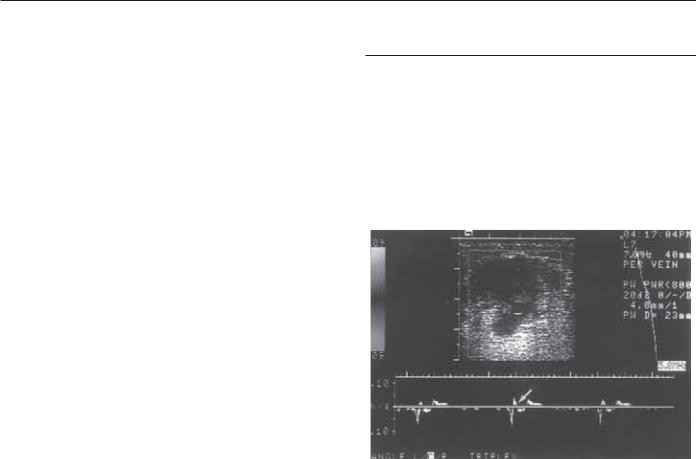

Рис. 93.4. Цветной Допплер и спектральный анализ увеличенной некомпетентной перфорантной вены. Спектральный анализ демонстрирует двунаправленный поток (стрелка). (С разрешения из Cloviczki P, Lewis BD, et al. Preoperative evaluation of chronic venous insufficiency wuth Duplex scanning and venography. In: Atlas of Endoscopic Perforator Vein Surgery. Cloviczki P, Bergan JJ, eds. London: Springer-Verlag, 1998; 81–91.)

го времени, выполняется накануне операции, и участки некомпетентных перфорантов отмечаются нестираемым маркером. Дуплексное сканирование пораженной конечности выполняется у пациента, находящегося на наклонном исследовательском столе

вположении стоя, с переносом веса на контрлатеральную конечность. Некомпетентность перфоранта определяется наличием ретроградного (направленного наружу) потока, длящимся дольше 0,3 с или дольше, чем антеградный поток в фазу релаксации после прекращения мануальной компрессии [61]. Восходящая и нисходящая флебография используется у пациентов с имеющимся основным окклюзирующим заболеванием или рецидивами язв после выполненной перевязки перфорантов и которым планируется выполнение венозной реконструкции. Расстояние и спуск phlebography сохранены, . В дополнение к дуплексному сканированию для количественной оценки степени недостаточности, определения нарушений функции мышечного насоса, оказанной помощи

вэлиминации обструкции и оценки гемодинамических результатов хирургического вмешательства, до и после операции может выполняться функциональное исследование — тензометрическая или воздушная плетизмография [13, 30].

https://t.me/medicina_free

Глава 93. Эндоскопическая субфасциальная перевязка перфорантных вен (SEPS) |

447 |

|

|

Хирургические методы

Открытая техника разобщения перфорантов

От радикальной операции Linton — подфасциальной перевязки [2], включающей выполнение обширных разрезов на медиальной, передне-латеральной и задне-латеральной поверхностях голени в скором времени отказались из-за осложнений со стороны операционных ран. В последующем отчете, опубликованном в 1953 г., Linton выступил в защиту только длинного медиального разреза от лодыжки до колена, для того чтобы выполнить разобщение всех медиальных и задних перфорантных вен [39]. Его операция также включала удаление большой и малой подкожной вен и иссечение части глубокой фасции. (Его предложение об элиминации аксиального рефлюкса при помощи перевязки поверхностной бедренной вены в настоящее время предстовляет только исторический интерес.) Раневые осложнения, возникающие при разрезе кожи с липодерматосклерозом, до сих пор остаются частыми и приводят к удлинению срока госпитализации.

Несколько других авторов предложили модификации открытой процедуры Linton, чтобы ограничить раневые осложнения. Cockett выступал в защиту перевязки перфорантных вен выше глубокой фасции, техники, значительно отличающейся от операции Linton [3]. Важность субфасциальной перевязки перфорантных вен была подчеркнуты Sherman, так как перфорантные

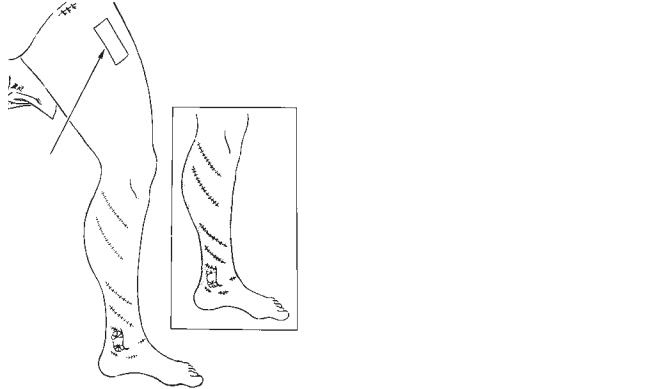

вены начинают широко ветвиться после того, как прободают глубокую фасцию [34]. Модификации включают использование более коротких медиальных разрезов или более кзади расположенных разрезов по типу чулочного шва [4, 16, 17]. DePalma наблюдал хорошие результаты, при использовании многочисленных параллельных разрезов вдоль кожных линий для выделения и перевязки перфорирующих вен над- и подфасциально (рис. 93.5) [18]. Операцию дополняют с удалением большой подкожной вены, иссечением язвы и пересадкой кожи.

Концепция удаления некомпетентных перфорантных вен через удаленные от пораженной кожи разрезы впервые была представлена Edwards в 1976 [19]. Он проектировал устройство, названное «флеботомом», которое вставляется через медиальный разрез сразу дистальнее колена, подфасциально и по направлению к медиальной лодыжке (рис. 93.6). Сопротивление чувствуется при заквате перфоранта и последующем прерывании при помощи переднего края. Другие авторы впоследствии сообщали об успешном применении данного устройства, которое проводилось в субили экстрафасциальное пространство [62]. Разобщение перфорантных вен через проколы и извлечение при помощи крючков — другая возможность и точность данной «слепой» техники улучшается при использовании дуплексного сканирования и картирования перфорантов. Среди других техник — склеротерапия перфорантных вен и прошивное лигирование перфорантов без кожных разрезов.

Классические отчеты Linton [2, 39] и Cockett [3, 6] сообщали о пользе открытой перевязки перфорантов и были позже поддержаны данными нескольких других исследователей [7, 10, 11, 64, 66]. В более крупных сериях рецидив язв варьируется от 0 до 55%, в среднем — 22% (табл. 93.3) [9, 11, 14, 65—68]. Существенный недостаток открытой перевязки перфорантов — высокий уровень осложнений со стороны операционных ран в большинстве серий варьировавшийся от12 до 53%, в среднем 24% (табл. 93.3). Дальнейшая противоречивость в отношении эффективности этой операции

Донорский участок 14/1000 — кожный трансплантат

Иссечение Глубокая язва (до пластики) (до пластики)

Рис. 93.5. Операция Линтона в модификации DePalma. Отметьте протяженность области, которая выделяется, как показано на заштрихованной вставке). Также отметьте линию разрезов в надлодыжечной области. (С разрешения из DePalma RG. Surgical therapy for venous stasis. Surgery 1974; 76: 910–917.)

Рис. 93.6. Иссечение и вскрытие глубокой язвы до выполнения экстрафасциальной операции. Надлодыжечный разрез позволяет произвести разобщение ретромаллеолярного перфоранта. (С разрешения DePalma RG. Surgical therapy for venous stasis. Surgery 1974; 76: 910–917.)

https://t.me/medicina_free

448 Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем

Таблица 93.3. Клинические результаты открытой операции разобщения перфорантов в лечении ХВН

Автор, год (ссылка) |

Количество |

Количество |

Раневые |

Заживление |

Рецидив |

Средний период |

|

пролеченных |

конечностей |

осложнения |

язвы (%) |

язвы (%)* |

наблюдения |

|

конечностей |

с язвой |

(%) |

|

|

(годы) |

|

|

|

|

|

|

|

Silver и соавт. 1971 [7] |

31 |

19 |

4 (14) |

— |

–(10) |

1–1,5 |

Thurston и Williams 1973 [8] |

102 |

0 |

12(12) |

+ |

11(13) |

3,3 |

Bowen 1975 [9] |

71 |

8 |

31(44) |

— |

24(34) |

4,5 |

Burnand и соавт. 1976 [14] |

41 |

0 |

— |

+ |

24(55) |

— |

Negus и Friedgood 1983 [68] |

108 |

108 |

24(22) |

91(84) |

16(15) |

3,7 |

Wilkinson и Maclaren 1986 [68] 108 |

0 |

26(24) |

+ |

3(7) |

6 |

|

Cikrit и соавт. 1988 [12] |

32 |

30 |

6(19) |

30(100) |

5(19) |

4 |

Bradbury и соавт. 1993 [13] |

53 |

0 |

— |

+ |

14(26) |

5 |

Pierik и соавт. 1997 [24] |

19 |

19 |

10(53) |

17(90) |

0(0) |

1,8 |

Общее число конечностей (%) |

565 (100) |

184 (33) |

113/468(24) |

138/157(88) |

97/443(22) |

— |

* Рецидивы подсчитывались в тех случаях, когда имелись данные и подсчитан процент пациентов, которые не наблюдались + Для исследования отбирались только пациенты 5 класса (с зарубцевавшейся язвой)

усилилась, когда Burnand с соавторами сообщили о 55%-м уровне рецидивирования язв у их пациентов и 100% рецидивировании среди 23 пациентов с посттромботическим синдромом [14]. Хотя эти данные — убедительное свидетельство против удаления перфорантных вен, часто опускается тот факт, что в другой подгруппе пациентов того же исследования, без посттромботического повреждения глубоких вен, рецидив язв составил только 6%.

Техники субфасциальной эндоскопической перевязки перфорантных вен (SEPS)

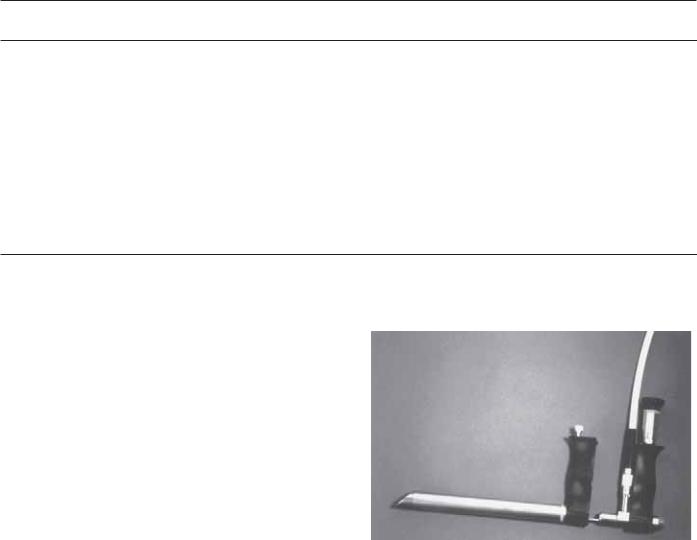

Впервые представленное Hauer в 1985 г., разобщение некомпетентных перфорантных вен с использованием эндоскопа в настоящее время выполняется через небольшие порты, размещаемые на расстоянии от активной язвы или измененной кожи [20–22, 69–71]. С момента появления были разработаны две основные техники эндоскопической перевязки перфорантных вен. Первая, больше практикуемая в Европе, это усовершенствование первичной техники Hauer [20] предложенное Fisher и Sater [25, 72, 73], с дальнейшей разработкой Bergan [21, 75] и Wittens и Pierik [23, 24, 75]. На ранних стадиях разработки «однопортовой» техники, использовались имеющиеся источники света такие как медиастиноскоп и бронхоскоп. Со временем было сконструировано специальное устройство, использовавшее один канал для камеры и рабочих инструментов, что иногда делает затрудненной одновременную визуализацию и диссекцию (рис. 93.7). Разработанное к настоящему времени устройство для данной техники позволяет выполнять субфасциальную инсуффляцию диоксидом углерода.

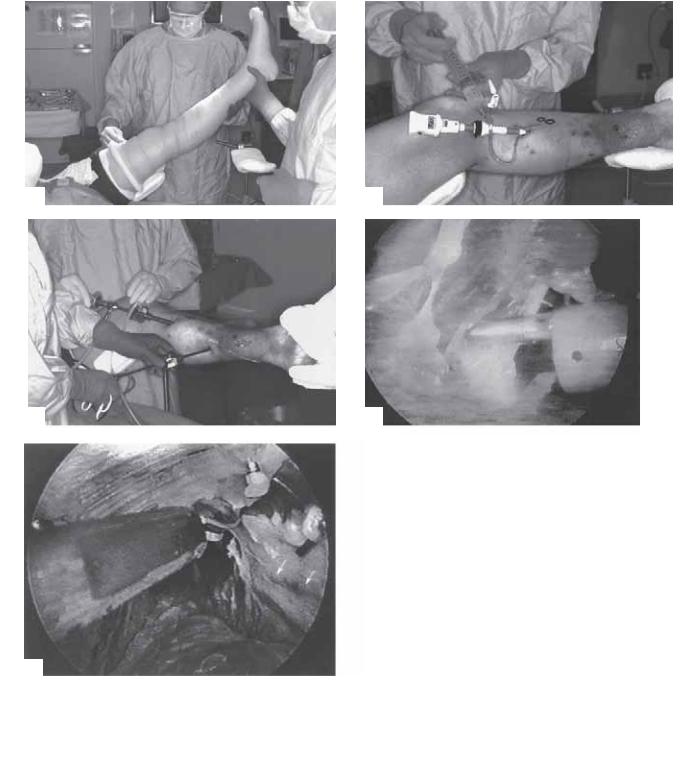

Вторая техника, использующая инструменты из лапароскопической хирургии, представлена в США O’Donnell [76] и одновременно развивалась в клинике Мейо (28) и Conrad, Австралия [27]. Эта «двухпортовая» техника, задействует один порт для камеры и отдельный порт для инструментов, таким образом облегчая работу в ограниченном субфасциальном пространстве. Сначала конечность обескровливают бандажем Эсмарха или бедренной манжеткой, которая раздувается до 300 мм рт. ст., чтобы обеспечить обескровленное операционное поле (рис. 93.8А). Далее 10 мм эндоскопический порт помещают в медиальной поверхности голени на 10 см дистальнее бугра большеберцовой кости, проксимальней пораженной кожи. Обычно используют воздушную дис-

Рис. 93.7. Эндоскоп Olympus для разобщения субфасциальных перфорантных вен. Эндоскоп может использоваться с или без инсуфляции диоксидом углерода. Имеет 85 (градусную) область обзора и наружный канал 16 или 22 мм. Рабочий канал 6 × 8,5 мм и длиной в 20 см. (С разрешения из Bergan J.J, Ballard JL, Sparks S. In: Atlas of Endoscopic Perforator Vein Surgery. Cloviczki P, Bergan JJ, eds. London: Springer-Verlag, 1998; 81–91.)

секцию, чтобы расширить субфасциальное пространство и облегчить доступ после размещения порта (рис. 93.8В) [77]. Дистальный 5-мм порт размещают на середине расстояния между первым портом и лодыжкой (на растоянии примерно 10–12 см), под прямым визуальным контролем камерой (рис. 93.8С). Инсуффлируют субфасциальное пространство диоксидом углерода и поддерживают давление около 30 мм рт. ст. для улучшения визуализации и доступа к перфорантным венам. Используя лапароскопические ножницы, заведенные через другой порт, острым путем рассекают оставшуюся соединительную ткань между мышцами голени и поверхностной фасцией.

Широко исследуют субфасциальное пространство от медиальной границы большеберцовой кости до задней срединной линии и до уровня лодыжки. Все обнаруживаемые перфоранты разобщают либо монополярным скальпелем, термокоагуляцией или острым рассечением между наложенными клипсами (рис. 92.8D).

https://t.me/medicina_free

Глава 93. Эндоскопическая субфасциальная перевязка перфорантных вен (SEPS) |

449 |

|

|

A

В

Д

Далее выполняется рассечение фасции заднего или глубокого туннеля рядом с большеберцовой костью, чтобы предотвратить повреждение заднего сосудисто-нервного пучка (рис. 93.8Е). Перфорантные вены Cockett II и Cockett III часто располагаются в пределах межмышечной перегородки, которая должна пересекаться для того, чтобы идентифицировать и разобщить данные перфоранты. Также необходимо выделить область прикрепления срединной части камбаловидной мышцы к большеберцовой кости для визуализации проксимальных парабольшеберцовых перфо-

Б

Г

Рис. 93.8. Техника SEPS с применением двух портов. (A) Бедренный турникет, накаченый до 300 мм рт. ст., используется, чтобы создать бескровную область. (Б) Воздушная диссекция используется для расширения субфасциального пространства. (В) SEPS выполняется с использованием двух портов: 10м порт для камеры и 5-10мм дистальный порт, проведенный под видеоконтролем . Инсуфлируют диоксид углерода через порт для камеры в субфасциальное пространство до создания давления в пределах 30 м рт. ст. для улучшения визуализации и доступа к перфорантам. (Г) Субфасциальное пространство широко выделено от медиальной границы большеберцовой кости до задней срединной линии и ниже до уровня лодыжки, и выполняется разобщение всех перфорантов клиппированием или электроскальпелем. (Д) Обычно выполняется парабольшеберцовая фасциотомия для идентифицикации перфорантов в заднем глубоком тоннеле. (С разрешения из Cloviczki P, Canton LG, et al. Subfascial endoscopic perforator vein surgery with gas insufflation. In: Atlas of Endoscopic Perforator Vein Surgery. Cloviczki P, Bergan JJ, eds. London: Springer-Verlag, 1998: 125–138.)

рантных вен. Вращая порты в проксимальном направлении и продолжая диссекцию до уровня колена, можно выполнить разобщение более проксимально расположенных перфорантных вен. В то время как парабольшеберцовая фасциотомия может способствовать выделению дистальных отделов, все же достигнуть ретромаллеолярный перфорант Cockett I чаще всего не представляется возможным, и в случае его недостаточности, для обеспечения прямого доступа к нему требуется небольшой отдельный разрез непосредственно в его проекции.

https://t.me/medicina_free

450 Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем

После завершения эндоскопической части процедуры удаляют инструменты и порты, вручную удаляют из области операции диоксид углерода, расслабляют турникет; выполняют орошение субфасциального пространства 20 мл 0,5% раствора маркаина для профилактики послеоперационного болевого синдрома. В дополнение к высокой перевязке и удалению большой и/или малой подкожных вен острым путем выполняют разобщение варикозно расширенных притоков. Ушивают операционные раны, конечности придают приподнятое положение и выполняют эластическое бинтование. В послеоперационном периоде в течение 3 ч сохраняют возвышенное положение конечности на 30°, после чего пациенту разрешают ходить. В отличие от необходимости госпитализации после открытой процедуры Linton это — амбулаторная процедура, и пациенты выписываются либо в тот же самый день, либо на следующее утро после наблюдения в течение ночи.

Эффективность эндоскопического субфасциального хирургического вмешательства на перфорантных венах (SEPS)

Клинические результаты

В отсутствие проспективных рандомизированных исследований я не могу выступить в поддержку выполнения эндоскопического субфасциального хирургического вмешательства на перфорантных венах у пациентов с выраженной хронической венозной недостаточностью и венозными язвами. Фактически нет убедительного доказательства, что хирургическое лечение лучше терапевтического воздействия. В настоящее время в Северной Америке, а также и в Европе разрабатываются проспективные рандомизированные мультицентрические исследования. До тех пор пока не будут представлены результаты данных исследова-

ний, остается только полагаться на собственный опыт исследователя в данной области, а также на ретроспективные и проспективные результаты единичных учреждений.

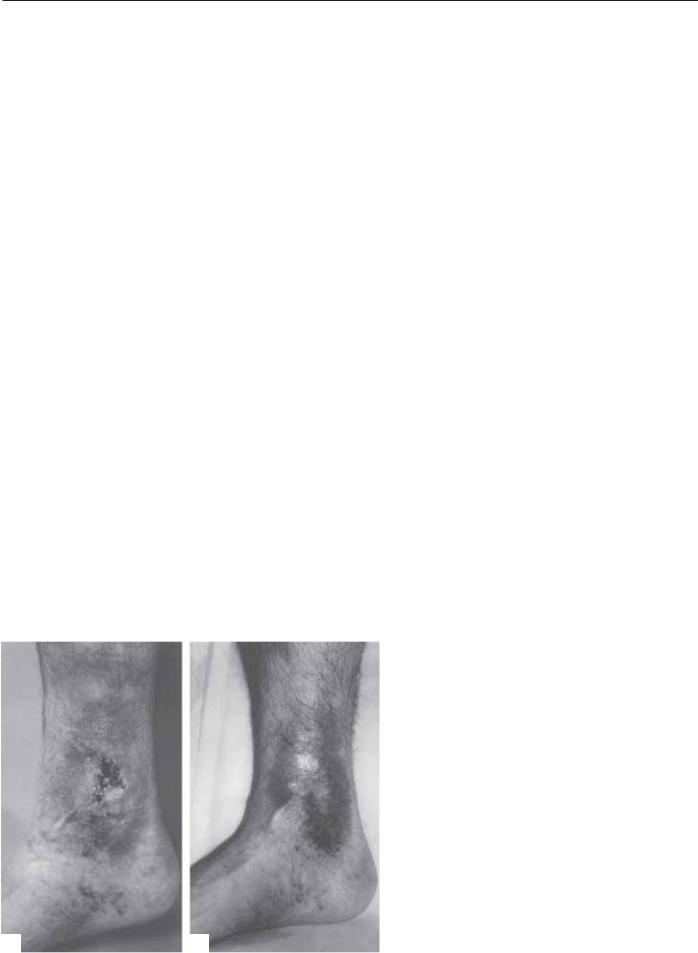

Обнадеживающие ближайшие результаты эндоскопического субфасциального хирургического вмешательства на перфорантных венах представлены несколькими авторами, сообщающими об удовлетворительном заживлении язв после устранения рефлюкса в поверхностных и глубоких перфорантах [22, 69, 70, 74]. Действительно, у пациентов с комбинированной недостаточностью в системе глубоких, поверхностных и перфорантных вен при удалении некомпетентных перфорантов без вмешательства на глубокой венозной системе отмечено ускоренние выздоровления и улучшение венозной гемодинамики (рис. 93.9 и 93.10) [78, 79]. Продолжает накапливаться опыт эндоскопического субфасциального хирургического вмешательства на перфорантных венах, и результаты нескольких центров суммированы и представлены в табл. 93.4. К сожалению, представленные результаты были неоднородны, и несколько важных клинических отличий затруднил анализ этих данных. Во многих исследованиях патофизиология венозной патологии не была адекватно задокументирована, и только в более свежих результатах, использовалась схема классификации CEAP, предложенной Международным комитетом по хронической венозной болезни [80, 81]. Недостаток деталей относительно техники SEPS, особенно при выполнении парабольшеберцовой фасциотомии и недостаточно продолжительное наблюдение за большинством пациентов затрудняет точное преждположение о возможном рецидиве язв. Несмотря на эти ограничения увеличивающееся количество литературы по данному вопросу может послужить источником ценных данных.

Безопасность и эффективность SEPS в ближайшем периоде были установлены при нескольких исследованиях [22, 28, 69, 79], а также отмечен более низкий уровень раневых осложнений, чем при применении традиционных открытых оперативных техник [22, 24, 36]. В неконтролируемом исследовании, в котором проведено сравнение 37 процедур SEPS с 30 открытыми перевязками перфорантных вен, по результатам SEPS отмечен более низкий

Рис. 93.9. (A) 36-летний мужчина с посттромботической язвой на правой лодыжке до эндоскопического разобщения шести медиальных перфорантных вен. (Б) Фотография той же самой ноги 10 месяцев спустя демонстрирует зажившую язву. (С разрешения из Cloviczki P, Canton LG, et al. Subfascial endoscopic perforator vein surgery with gas insufflation. In: Atlas of Endoscopic Perforator Vein Surgery. Cloviczki P, Bergan JJ, eds. London: Springer-

А |

Б |

Verlag, 1998: 125–138.) |

|

|

https://t.me/medicina_free

|

Глава 93. Эндоскопическая субфасциальная перевязка перфорантных вен (SEPS) |

451 |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Таблица 93.4. Клинические результаты SEPS в лечении выраженной ХВН |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Автор, год (ссылка) |

Количество |

Количество |

Сочетанное |

Раневые |

Заживление |

Рецидив |

Средний |

|||||

|

пролеченных |

конечностей |

удаление |

осложнения |

язвы (%) |

язвы (%)* |

период |

|

||||

|

конечностей |

с язвой |

большой |

(%) |

|

|

|

|

наблюдения |

|||

|

|

|

подкожной |

|

|

|

|

|

|

(месяцы) |

||

|

|

|

вены (%) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Jugenheimer и Junginger 1992 [26] |

103 |

17 |

97 |

(94) |

3 |

(3) |

16 |

(94) |

0 |

(0) |

27 |

|

Pierik и соавт. 1995 [69] |

40 |

16 |

4 (10) |

3 |

(8) |

16 |

(100) |

1(2,5) |

46 |

|

||

Bergan и соавт. 1996 [21] |

31 |

15 |

31 |

(100) |

3 |

(10) |

15 |

(100) |

0 |

|

— |

|

Wolters и соавт. 1996 [95] |

27 |

27 |

0(0) |

2 |

(7) |

26 |

(96) |

2 |

(8) |

21-24 |

|

|

Padberg и соавт. l996 [78] |

11 |

0 |

11 |

(100) |

— |

++ |

|

0(0) |

16 |

|

||

Pierik и соавт. 1997 [96] |

20 |

20 |

14 |

(70) |

0(0) |

17 |

(85) |

0(0) |

21 |

|

||

Rhodes и соавт. 1998 [30] |

57 |

22 |

41 |

(72) |

3 |

(5) |

22 |

(100) |

5 |

(12) |

17 |

|

Gloviczki и соавт. 1999 [29] |

146 |

101 |

86 |

(59) |

9 |

(6) |

85 |

(84) |

26 (21) |

24 |

|

|

Ilig и соавт. 1999 [88] |

30 |

19 |

— |

|

— |

17(89) |

4 |

(15) |

9 |

|

||

Nelzen 2000 [84] |

149 |

36 |

132 (89) |

11 (7) |

32 |

(89) |

3 |

(5) |

32 |

|

||

Общее число конечностей (%) |

614 (100) |

273 (44) |

416/567 (73) |

34/556 (6) |

246/273 (90) |

41/392 (10) |

— |

|

||||

*Включены пациенты только : класса (активная язва)

+ Рецидивы подсчитывались для конечностей только 5 и 6 классов, там где были доступны данные и процент не наблюдавшихся пациентов ++В исследование включались только пациенты 5 класса (зарубцевавшаяся язва)

уровень раневых осложнений на голени, уменьшение срока госпитализации и сравнительно более короткий период заживления язв [82]. В единственном проспективном рандомизированном исследовании, проведенном Pierik с соавторами на группе из 39 пациентов сообщалось о 53% уровене раневых осложений у пациентов, которым выполнялась открытая перевязка перфорантов против 0% подобных осложнений в группе SEPS, без рецидива язв в обоих группах за период наблюдения в течение 21 месяца [24]. В последующем сообщении авторы представили результаты наблюдения за данной группой пациентов в течение 4 лет . Рецидив язв в группе пациентов, перенесших открытую операцию (22%) не-

значительно отличался от группы SEPS (12%) в этой небольшой по количеству серии [83]. Эти данные поддерживают более предпочтительное использование SEPS, чем открытой перевязки, однако не указывают на роль SEPS в лечении выраженной ХВН и венозных язв.

Относительная безопасность SEPS была также подтверждена в раннем сообщении по данным реестра Северной Америки (NASEPS) [22]. Однородность оценки и представленных результатов из 17 центров Северной Америки подчеркивает надежность и значение результатов этого исследования. Исследование включало 146 пациентов, у 101 из которых имели активные язвы (C6),

|

|

|

Рис. 93.10. (A) Правая нога 64-летнего муж- |

|

|

|

чины с 2-летним анамнезом язвы и выраженно- |

|

|

|

го посттромботического синдрома. (Б) Послео- |

|

|

|

перационная картина через 6 недель после SEPS |

|

|

|

и удаления варикозных вен. Три года спустя па- |

|

|

|

циент остается асимптомным, не использует ком- |

|

|

|

прессионный трикотаж; рецидива язвы не отме- |

|

|

|

чено. (С разрешения из Gloviczki P., Canton L.G., |

|

|

|

et al. Субфасциальная эндоскопическая хирур- |

|

|

|

гияперфорантных вен с газовой инсуфляцией. В |

|

|

|

Атласе эндоскопической хирургии перфорант- |

А |

|

Б |

ных вен. Cloviczki R Bergan JJ, ред. Лондон: |

|

|

|

Springer-Verlag, 1998: 81–91.) |

|

|

|

https://t.me/medicina_free

452 |

Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем |

|

|

|

||

|

|

|||||

и у 21 к моменту операции имелись зажившие язвы. Недоста- |

мом. Анализ наблюдений через 90 дней и 1 год показал соответст- |

|||||

точность глубокой венозной системы присутствовала у 72% паци- |

венно 80 и 90% уровень заживления язв. За период наблюдения |

|||||

ентов, а у 54 (38%) пациентов имелся посттромботический син- |

в среднем 3,25 года отмечен рецидив язв в 9 случаях (12,5%), и у |

|||||

дром. У 71% пациентов одновременно были выполнены операции |

5 пациентов образовались новые язвы (1 — контрлатерально, 8,3%, |

|||||

на поверхностных венах. Уровень раневых осложнений составил |

таким образом рецидив язв составил 15/72 (20,8%). При анализе |

|||||

6%, а в одном случае сообщалось о развитии тромбоза глубоких |

результатов через 1, 3 и 5 лет рецидив язв отмечен соответствен- |

|||||

вен через 2 месяца после операции. Промежуточные результаты |

но в 4, 20 и 27%. |

|

||||

NASEPS (24 месяца) продемонстрировали заживление язв в те- |

|

|

|

|||

чении 1 года у 88% [29]. Среднее время до заживления язвы соста- |

Определение роли SEPS |

|

||||

вляло 54 дня. Уровень рецидивов язв был весьма существенным: |

|

|||||

в первый год — 16%, на 2 год — 28%. В то время как наблюдае- |

в заживлении язв |

|

||||

мый в NASEPS уровень рецидивов был высок, он все же был бо- |

|

|

|

|||

лее благоприятным по сравнению с результатами неоперативно- |

Так как сопутствующее устранение поверхностного рефлюкса ча- |

|||||

го лечения (табл. 93.5). |

|

|

сто производится совместно с SEPS, трудно оценить клиническую |

|||

В наибольшей серии, представленной от одного учреждения, |

выгоду, приписываемую непосредственно разобщению перфоран- |

|||||

Nelzen с соавторами сообщили о проспективно собранном ма- |

тов. Необходимо указать, что большинству (более 2/3) пациен- |

|||||

териале 149 процедур SEPS у 138 пациентах [84]. В исследова- |

тов, о которых сообщалось в вышеперечисленных исследованиях, |

|||||

нии представлено: 36 конечностей с активными язвами (С6), |

проведено сочетанное удаление большой подкожной вены и ее ва- |

|||||

31 — с зажившими язвами (С5), 34 — с кожными изменениями |

рикозно измененных притоков (табл. 93.4), что не позволяет ус- |

|||||

(С4) и 48 — с варикозными венами (С3). Удивительно, но не- |

тановить какой процент клинического улучшения можно при- |

|||||

достаточность глубоких вен имелась только в 7%. Комбиниро- |

писать выполнению процедуры SEPS. Данные реестра NASEPS |

|||||

ванное оперативное вмешательство в системе подкожных вен |

продемонстрировали улучшение заживления язв на конечностях, |

|||||

выполнено на 89% конечностей. Выраженные осложнения отсут- |

которые подверглись SEPS с удалением большой подкожной ве- |

|||||

ствовали, инфицирование послеоперационной раны отмечено |

ны по сравнению с конечностям, на которых выполнялась лишь |

|||||

в 7%, а отсроченное заживление раны — в 15 %. При промежу- |

SEPS: данные за 3- и 12-месячный периоды соответственно соста- |

|||||

точном наблюдении (через 32 месяца) отмечено заживление 32 |

вили 76% и 100% по сравнению с 45% и 83% (p < 0,01) уровнем за- |

|||||

из 36 язв, из них более половины зажило в течение 1 месяца |

живления язв [29]. Процент рецидива язв среди этих двух групп |

|||||

(19/36). Три рецидива язв, одна из которых залечилась при по- |

отличался незначительно. Мы попытались изучить данный воп- |

|||||

следующем наблюдении. При последующем промежуточном ос- |

рос, при недавнем анализе 103 конечностей [85]. Заживление язв |

|||||

мотре через 7 месяцев после операции 91% пациентов были удо- |

при выполнении только SEPS отмечалось в более отсроченный |

|||||

влетворены результатами операции. |

|

период, в сравнении с конечностями, которые подверглись SEPS |

||||

Недавнее исследование проанализировало обширные 103 про- |

в сочетании с устранением поверхностного рефлюкса; заживле- |

|||||

цедуры SEPS, выполненных в клинике Mейo за 7-летний период |

ние язв в 90-дневный период соответственно составил 49% и 90% |

|||||

[85]. В исследовании присутствовали 42 конечности класса 6, 34 — |

(р = 0,02). В совокупности процент рецидива язв за период 5 лет |

|||||

класса 5 и 24 — класса 4. Тридцать процедур были выполнены на |

был выше в конечностях, которые подверглись только SEPS (53%) |

|||||

конечностях с посттромботическим синдромом. Сочетанное уст- |

в сравнении с тем, на которых проведена SEPS с устранением |

|||||

ранение поверхностного рефлюкса выполнено на 74 конечностях |

поверхностного рефлюкса (19%) (р = 0,01, рис. 93.11). Однако |

|||||

(72%); предварительное удаление большой подкожной вены про- |

по численности, группа, в которой выполнялась только SEPS, бы- |

|||||

ведено на 29 (28%). Недостаточность в системе глубоких вен при- |

ла значительно меньшей, а также в ней доминировали конечности |

|||||

сутствовала в 89% конечностей; в 13% при плетизмографии обна- |

с имевшимся посттромботическим синдромом; 44% по сравнению |

|||||

ружена обструкция венозного оттока. 38 из 42 язв зарубцевались |

с 25% конечностей на которых выполнялась SEPS и удаление боль- |

|||||

в среднем за период 35 дней; все 4 незажившие язвы были на ко- |

шой подкожной вены. На всех 29 конечностях, которые подверга- |

|||||

нечностях с сопутствующим посттромбофлебетическим синдро- |

лись только SEPS, ранее была выполнена перевязка и удаление |

|||||

Таблица 93.5. Рецидив язв или образование новых язв после консервативного лечения |

|

|||||

|

|

|

|

|

||

Автор, год (ссылка) |

Число пролеченных |

Число конечностей |

Рецидив язвы (%) * |

Средние период |

||

|

|

конечностей |

с язвой |

|

|

наблюдения (месяцы) |

|

|

|

|

|

|

|

Anning 1956 [64] |

100 |

100 |

|

59 (59) |

64 |

|

Monk и Sarkany 1982 [98] |

83 |

83 |

|

58(69) |

12 |

|

Kitahama и соавт. 1982 [99] |

65 |

59 |

|

8 (14) |

12 |

|

Negus 1985 [100] |

25 |

0 |

|

17 (68) |

— |

|

Mayberry и соавт. 1991 [101] |

113 |

113 |

|

24(33) |

30 |

|

Erickson 1995 [102] |

99 |

99 |

|

52 (58) |

10 |

|

DePalma и Kowallek 1996 [103] |

11 |

11 |

|

11 (100) |

24 |

|

Samson и Showalter 1996 [104] |

53 |

53 |

|

23(43) |

28 |

|

Общее число |

549 (100) |

518/549 (94) |

214/488(52) |

27 |

||

|

|

|

|

|

|

|

* Процент подсчитан для пациентов, которые не наблюдались

https://t.me/medicina_free

Глава 93. Эндоскопическая субфасциальная перевязка перфорантных вен (SEPS) |

453 |

|

|

Изолированная SEPS SEPS + стриппинг (удаление ствола большой подкожной вены)

А

Месяцы

Риск для нижних конечностей Изолированная SEPS

SEPS + стриппинг

Изолированная SEPS SEPS + стриппинг (удаление ствола большой подкожной вены)

Б

Риск для нижних конечностей |

Годы |

Изолированная SEPS |

|

SEPS + стриппинг |

|

Рис. 93.11. (A) Заживление язв в соотношении с объемом хирургического вмешательства на венозной системе: 11конечностей после выполнения только SEPS и 31 конечность после SEPS с удалением большой подкожной вены. (Б) Рецидивирование язв в соотношении с объемом хирургического вмешательства: 16 конечностей после проведения только SEPS и 56 конечностей после SEPS с удалением большой подкожной вены.

большой подкожной вены, с последующим развитием рецидивирующих и резистентных язв, автоматически подводя их под категорию более высокой степени риска. Вопрос относительно абсолютной выгоды процедуры SEPS не будет решен до тех пор, пока пациенты не смогут быть проспективно рандомизированы на операцию, заключающуюся только в удалении большой подкожной вены или на операцию удаления большой подкожной вены совместно с SEPS.

Результаты при посттромботическом синдроме

Другая группа пациентов, в которой наблюдаются противоречивые данные, группа с посттромботическим синдромом. Во всех вышеупомянутых обсуждениях, в конечностях с посттромботическим синдромом отмечались незначительные улучшения по сравнению с конечностями с первичной клапанной недостаточностью. В совокупности рецидив язв в первой серии, представленной клиникой Mейo составлял 60% по сравнению с 0% за период 3 года в конечностях с посттромботическим синдромом и первичной кла-

Первичная клапанная недостаточность Посттромботический синдром

А

Месяцы

Риск для нижних конечностей PVI

PT

Первичная клапанная недостаточность Посттромботический синдром

Б

Годы

Риск для нижних конечностей PVI

PT

Рис. 93.12. (A) Заживление язв в соотношении с этиологией ХВН: 23 конечности с первичной клапанной недостаточностью и 19 конечностей с посттромботическим синдромом. Пунктирная линия представляет SEM > 10%. (Б) Рецидивирование язв в соотношении с этиологией ХВН: 51 конечность с первичной клапанной недостаточностью и 21 конечность с посттромботическим синдромом. Пунктирная линия представляет SEM > 10%.

панной недостаточностью соответственно, а также 46% по сравнению с 20% через 2 года по данным NASEPS (p < 0,05) [29, 86]. В 9 конечностях с посттромботическим синдромом и наличием окклюзии глубокой венозной системы отмечались еще более худшие результаты: 4 незаживающие язвы, а в оставшихся 5 — рецидивы язвенных дефектов. Результаты недавних серий Клиники Мейо, которые включают большую группу пациентов с более длительным периодом наблюдения, подтверждают более ранние данные [86]. Все язвы в конечностях с первичной клапанной недостаточностью зажили; а все незажившие язвы были на конечностях с посттромботическим синдромом. Однако при дальнейшем анализе отмечено, что процент заживления язв за 90-дневный период на конечностях с первичной клапанной недостаточностью и посттромботическим синдромом отличается незначительно, составляя 72% и 87% соответственно (р = 0,35). Совокупное 5-летнее рецидивирование язв на конечностях с посттромботическим синдромом составляло 56% по сравнению с 15% при первичной клапанной недостаточности (р = 0,001, рис. 9.12). Однако, несмотря на высокий уровень рецидива язв, у пациентов с посттромботическим синдромом после SEPS с устранением поверхностного рефлюкса (9,5 отмечено заметное уменьшение симптоматики и клиники и поверх-

https://t.me/medicina_free