3 курс / Общая хирургия и оперативная хирургия / Сосудистая_хирургия_по_Хаймовичу_Том_2_Ашер_А_,_Покровский_А_В_2012

.pdf

394 Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем

Поверхностная надчревная вена

Поверхностная наружная срамная вена

Медиальная подкожная вена Большая

подкожная вена

Глубокая срамная вена

Рис. 87.8. Изображены ветви проксимального отдела большой подкожной вены: поверхностная надчревная вена, поверхностная наружная срамная вена, медиальная подкожная вена, большая подкожная вена, глубокая срамная вена.

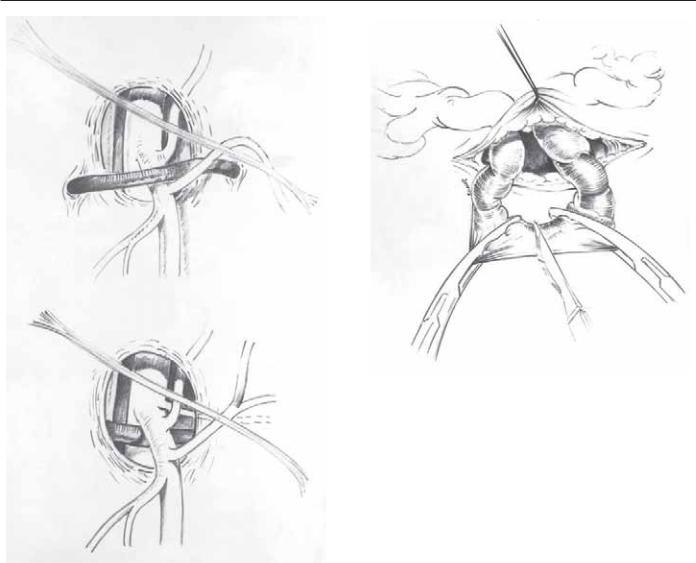

Ствол тщательно отделяют от большого подкожного нерва, если он здесь есть, во избежание повреждения нервного ствола. Затем дистальный сегмент большой подкожной вены перевязывают белой полигликолевой нитью. Этот шовный материал предпочтителен, так как он не виден через кожу и в меньшей степени, чем черный шелк, предрасположен к соскальзыванию. Подтягивая вену за дистальный узел и лезвием №11, производят поперечную венотомию. Бранши маленького зажима вставляют в отверстие, дилатируют вену, затем в нее вводится одноразовый пластмассовый стриппер (Codman) и проводится в проксимальном направлении. Прохождение стриппера по конечности контролируется, определяемые притоки отмечают маркером, чтобы сравнить их с предоперационной разметкой. Продвижение зонда будет вызывать движение зажима, наложенного на проксимальный отсеченный участок большой подкожной вены, что будет подтверждением идентифицикации ствола большой подкожной вены.

Затем внимание уделяется отсечению мелких варикозно измененных притоков, разметка которых произведена до операции.

Рис. 87.9. Удаление варикозно измененных ветвей через небольшие кожные разрезы.

Маленькие 3-мм поперечные разрезы выполняются по линиям Ланьера. С помощью крючка или тонкого зажима производят отрыв мелких венозных притоков. Вены располагают между двумя маленькими зажимами и с помощью тонких ножниц Iris выделяют из окружающей подкожной клетчатки (рис. 87.9). Последовательным подтягиванием ветвей и методом острой диссекции производят выделение венозных притоков на протяжении. При этом необходимо создавать противотягу при помощи кожного крючка. Если вена извита, то требуется усилить ее тракцию. Приток отсекают. Вены большего диаметра клиппируются тонкими рассасывающимися скрепками.

После отсечения притоков большая подкожная вена медленно удаляется по направлению от паха к колену (сверху вниз), как отмечалось, стриппинг в таком направлении снижает вероятность повреждения ствола подкожного нерва. После удаления вены выполняют плотное прижатие в области бедра свернутым полотенцем. У пациентов с крупным стволом большой подкожной вены к проксимальному концу стриппера шелком № 4–0 привязывают трубку отсоса, которую отсоединяют при прохождении по венозному ложу, с последующим удалением трубки через контрапертуру. Чтобы в дальнейшем уменьшить вероятность отсроченного кровотечения в области ложа большой подкожной вены, при эластическом бинтовании в проекции ложа прокладывают свернутые абсорбирующие подушечки. На мелкие разрезы, из которых производилось удаление варикозно измененных притоков, накладывают по одному внутрикожному шву нитью № 5–0. Затем на эти области накладывают стерильные повязки. Производят орошение раны в паховой области и ручное выдавливание тромба из просвета ложа удаленной большой подкожной вены. Рана в паховой области ушивается двухрядным швом подкожных тканей. Кожу ушивают непрерывным внутрикожным швом и накладывают стерильные повязки.

https://t.me/medicina_free

Глава 87. Варикозная болезнь 395

Новые хирургические методы

СУБФАСЦИАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПЕРЕВЯЗКА ПЕРФОРАНТНЫХ ВЕН

Роберт Линтон придавал особое значение недостаточности перфорантных вен и разработал технику перевязки перфорантов через длинный разрез по медиальной поверхности голени [31]. Однако, несмотря на совершенствование хирургической техники, серьезные осложнения операционной раны ограничили использование данного метода перевязки перфорантов.

В последние годы разработаны методы эндоскопической перевязки перфорантных вен [46–48]. Используя эндоскоп, эти менее инвазивные методы посредством разреза в верхней части голени обеспечивают доступ к нижним перфорантным ее венам , таким образом, избегается травматизация области пораженных или склерозированных тканей, что минимизирует осложнения со стороны операционной раны. Субфасциальная эндоскопическая хирургия перфорантных вен признана технически выполнимой, имеет минимальную периоперационную заболеваемость и меньший срок госпитализации [49, 50]. Pierik с соавторами сообщили о рандомизированном исследовании, в котором у 39 пациентов с венозными язвами по медиальной поверхности голени и недостаточностью перфорантных вен проведена коррекция рефлюксов в системе подкожных и перфорантных вен. Проводилась случайная выборка пацинтов для выполнения эндоскопической или традиционной открытой перевязки перфорантных вен. Не выявлено различия между группами в отношении процента заживления язв (85% против 90%) или возникновения рецидивов заболевания в течение 21 месяца последующего наблюдения (0%). Однако в 53% случаев открытых хирургических вмешательств отмечено развитие раневой инфекции по сравнению с ее отсутствием в группе оперированных эндоскопическим методом [51]. Хотя в целом эндоскопическая перевязка перфорантных вен признается безопасной и эффективной, мы обнаружили, что данная техника не позволяет эффективно справляться с перфорантом Кокетт I и перфорантными венами, расположенными ниже лодыжки. Кроме того, необходимо соблюдать осторожность при выполнении парабольшеберцовой фасциотомии для доступа к глубоким задним отделам, чтобы сохранить целостность заднего большеберцового сосуди- сто-нервного пучка. В конечном счете, единое мнение по вопросу важности перевязки некомпетентных перфорантных вен еще не достигнуто, и решение о возможности такой перевязки требует последующих рандомизированных исследований.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ОБЛИТЕРАЦИЯ

Эндоваскулярные методы лечения весьма распространены при лечении артериальной патологии, но в отношении заболеваний венозной системы их роль существенно ограничена. Возможность аблации подкожной вены или устранения венозного рефлюкса без дискомфорта и осложнений, сопутствующих открытой хирургической технике, весьма соблазнительна. В Европейском мультицентрическом исследовании проводилась оценка двух устройств. Облитерирующим электродом идуцировалось длительное нагревание по длине вены, что вызывало максимальное сокращение стенки вены и ее перманентную облитерацию; восстанавливающий катетер индуцировал неполное сокращение подклапанных структур для восстановления состоятельности подвижных, но неполностью смыкающихся створок клапана. Облитерирующая терапия вызвала острую облитерацию в 141 (93%) из 151 конечности, а восстанавливающая терапия привела к острому редуцированию рефлюкса до 1 с в 41 (60%) из 68 конечностей. Облитерирующая терапия сопровож-

далась ранней реканализацией (6%), парестезиями (выполнение облитерации только на бедре —9%, на протяжении всей конечности — 51%; p < 0,0001), 3 случаями кожных ожогов и 3 случаями распространения тромбоза на глубокую венозную систему, с развитием ТЭЛА в одном случае. Восстановительная терапия, несмотря на профилактическое применение антикоагулянтов, была тромбогенной (16%) и сопровождалась последующим снижением компетентности пролеченных клапанов через 6 недель.

Через 6 месяцев 87% из 53 пацинтов после облитерирующей терапии, относились к 0 или 1 классу; 75% не имели симптомов; а 96% из 55 пролеченных конечностей не имели признаков венозного рефлюкса. Из 31 пациента 14 (45%) после восстановительной терапии были асимптомными, но 55% относились ко 2 или меньшему классу, и только у 19% сохранялся рефлюкс не более 1 с [52]. Неудовлетворительные результаты применения восстанавливающего электрода исключили дальнейшее использование данного устройства. Оценка облитерирующего электрода проводилась в группе из 301 пациента на территории Европы и Соединенных Штатов Америки. Было сообщено о достижении первоначальных положительных результатов в 96% случаев, а дальнейшее наблюдение в течении 4,9 месяцев выявило реканализацию в 7,2% первоначально успешно облитерированных вен. Парестезии отмечены в 15% при ограничении процедуры областью бедра, и в 30% — в случае проведения облитерации до области лодыжки. Кожные ожоги отмечены у 8 пациентов [52]. Дальнейший анализ данных, полученных в этой группе, позволил прийти к заключению, что эндоваскулярная аблация одинаково эффективна в случаях выполнения или невыполнения перевязки сафенофеморального соустья [54]. В связи с существенной частотой парестезий, реканализаций вен и тромбозов глубоких вен в сочетании с новым осложнением в виде термического повреждения кожи, а также отсутствием данных о долгосрочных наблюдениях мы в настоящее время не используем данную методику.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСИЛЛЮМИНАЦИОННАЯ ФЛЕБЭКТОМИЯ

Другая новая хирургическая методика использует трансиллюминацию, подкожную инфильтрацию раствора для анестезии и гидродиссекции, и автоматический флеборезектор, чтобы извлекать множественные варикозно измененные ветви через мини-разрезы. Данная техника применяется при поражении притоков, а не ствола большой подкожной вены. Ее сторонники прогнозируют выполнение более полного удаления варикозно измененных притоков из меньшего количества разрезов, в результате расширения визуализации посредством трансиллюминации. Они также указывают на примущества расположения кожных разрезов на отдаленном расстоянии друг от друга, в осложенных конечностях с лимфодерматосклерозом или липосакцией в анамнезе. Данные по использованию этой методики чрезвычайно ограничены. Spitz с соавторами сообщают о своем опыте применения данной техники на 59 конечностях. Время операции колебалось от 23 до 58 мин, а количество разрезов на конечности в среднем составляло 5,7 по сравнению с 17 в контрольной группе, в которой выполнялась мини-флебэк- томия. Общий процент осложнений, включая целлюлит, травматизацию тканей и отечность, составил 6,8%. Был отмечен хороший эстетический эффект [55]. Однако более широкое использование данной техники требует дополнительных исследований.

ПЕРФОРАЦИОННО-ИНВАГИНАЦИОННЫЙ СТРИППИНГ

В результате перфорационно-инвагинационного стриппинга удаление подкожных вен происходит методом инвагинации. Данные

https://t.me/medicina_free

396 Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем

по этой методике, с использованием жесткого зонда, опубликованы Oesch в 1993 г. [56]. Так как стриппинг вены происходит внутрь ее просвета, то на ее месте образуется менее широкое подкожное ложе. Сторонники перфорационно-инвагинационного стриппинга заявляют об уменьшении степени выраженности гематом, невралгии, размера разрезов и стоимости вмешательства [57]. Эта техника была апробирована только в одном рандомизированном исследовании в Великобритании. Burkin с соавторами произвели случайную выборку среди 80 пациентов с венозным рефлюксом для проведения обычного или перфорационно-инвагинационно- го стриппинга вен, с применением других техник в одинаковой мере у всех пациентов. Не отмечено различий во времени хирургического вмешательства, процента стриппинга вен и размера синяков [58]. Однако при подсчете баллов и индекса качества жизни преимущество оставалось за перфорационно-инвагинационной техникой [59].

Хирургические результаты

Методика перевязки притоков и удаления большой подкожной вены, предложенная Myers почти 50 лет назад [60], была принята как стандартная процедура при симптомном варикозе подкожных вен. Эта процедура подразумевает удаление одного из ценных кондуитов для артериального шунтирования, приводит к значительным повреждениям большого подкожного нерва, гематомам в области бедра и дискомфорту, поэтому многие авторы высказываются в защиту сохранения ствола большой подкожной вены [3, 5]. Избирательное сохранение ствола большой подкожной вены привело к значительному снижению частоты повреждения большого подкожного нерва с 23–50% до 5% [5, 61, 62]. Кроме того, менее вероятно формирование гематомы и более вероятно быстрое восстановление пациентов после удаления только ветвей большой подкожной вены [63]. Однако имеются данные многочисленных рандомизированных исследований, указывающие, что унифицированный подход к сохранению ствола большой подкожной вены ассоциируется с недопустимо высоким уровнем рецидивов рефлюкса и варикоза. В табл. 87.4 представлены результаты шести рандомизированных исследований, которые в

совокупности показали, что удаление ствола большой подкожной вены значительно уменьшает частоту развития рецидивов как варикоза, так и рефлюкса с более 50% до 26–28% случаев за период наблюдения 2–5 лет. Эти данные благополучно привели многих исследователей к тому, чтобы признать удаление ствола большой подкожной вены рутинным методом при первичной варикозной болезни [64]. Несмотря на эти неоспоримые данные, поддерживающие унифицированную политику в отношении удаления, а не простой перевязки ствола большой подкожной вены, все-таки остается место для избирательного сохранения ствола большой подкожной вены у тщательно обследованных пациентов с варикозом ветвей и неизмененным стволом.

Large показал, что частота рецидивов варикозной болезни среди пациентов, у которых сохранялся неизмененный ствол большой подкожной вены, не отличалась от группы, в которой производилось удаление ствола большой подкожной вены [3]. Он обнаружил, что уровень рецидивов в группе пациентов с сохраненным стволом большой подкожной вены составил 10,5% за 3- летний период. Единственным недостатком исследования Large явилось то, что в нем использовались только клинические методы диагностики некомпетентности большой подкожной вены. Koyano и Shukichi использовали ультразвуковой допплер в отборе пациентов на операцию с сохранением ствола большой подкожной вены. С помощью методики создания компрессии механической пневматической манжетой было обследовано 337 конечностей с первичной варикозной болезнью. Идентифицировано 80 конечностей с изолированным варикозом ветвей и 189

— с некомпетентностью ствола большой подкожной вены. Выполнение стволосохраняющей операции привело к снижению частоты повреждения большого подкожного нерва с 27% до 5% и повреждения сурального нерва с 20% до 0%. Не отмечено значительных различий в частоте рецидивов между группами пациентов с избирательным стриппингом ветвей и полным стриппингом большой подкожной вены от паха до лодыжки [5].

Мы полагаем, что литературные данные поддерживают концепцию сохранения большой подкожной вены. Успешное применение этой техники, однако, зависит от нашей способности оценить компетентность большой подкожной вены и определить локализацию некомпетентных перфорантных вен. В оценке ком-

Таблица 87.4. Результаты операций при варикозном расширение вен

|

|

|

Оперированная конечность |

|

|

|

|

Оперированная конечность |

|

|||||

|

|

|

с удалением большой подкожной вены |

|

|

|

с сохранением большой подкожной вены |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Автор |

Период |

|

Рецидив |

Рецидив |

Повреждение |

|

|

|

Рецидив |

Рецидив |

Повреждение |

|

||

(ссылка) |

наблюдения |

|

рефлюкса |

варикоза |

нерва |

|

|

|

рефлюкса |

варикоза |

нерва |

|

||

|

(мес) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Jakobsen [69] |

36 |

|

— |

16/158 |

(10%) |

— |

|

|

|

— |

56/162 (35%) |

— |

|

|

Munn [70] |

30–42 |

|

— |

21/57 |

(37%) |

19/57 |

(33%) |

|

|

|

— |

34/57 (60%) |

9/57 (16%) |

|

Hammarsten [71] |

52 |

|

— |

3/24 |

(12,5%) |

— |

|

|

|

— |

2/18 (11%) |

— |

|

|

Sarin [72] |

21 |

21/43 (49%) |

15/43 |

(35%) |

— |

|

|

38/46 (83%) |

38/46 (83%) |

— |

|

|||

Neglen [73] |

60 |

|

— |

30/74 |

(41%) |

7/74 |

(9%) |

|

|

|

— |

53/63 (84%) |

0/63 |

|

Rutgers [74] |

36 |

10/60 (14% |

27/69 |

(39%) |

27/69 |

(39%) |

|

|

34/73 (47%) |

44/73 (60%) |

0/73 |

|

||

Dwerryhouse [64] |

60 |

15/52 (29%) |

11/52 |

(21%) |

— |

|

|

41/58 (71%) |

8/58 (14%) |

— |

|

|||

Суммарно |

21–60 |

56/161 (35%) |

123/477 |

(26%) |

53/200 (26,5%) |

|

|

113/177 (64%) |

235/477 (49%) |

9/193 (5%) |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

https://t.me/medicina_free

Глава 87. Варикозная болезнь 397

петентности большой подкожной вены доказана 100%-я специфичность физикального обследования и фотоплетизмографии, но низкая чувствительность данных методик (43% и 24% соответственно) [65]. Van Bemmelen отметил также низкую чувствительность плетизмографии в отношении венозной недостаточности, по сравнению с дуплексным сканированием [66]. Он пришел к заключению, что «данные результаты не требуют дальнейшего применения фотоплетизмографии для принятия решения о хирургической тактике у пациентов с подозрением на венозную недостаточность». Цветной ультразвуковой дуплекс признан чувствительным и специфичным инструментом для оценки венозной недостаточности [42, 67, 68]. Наше исследование в 1992 г. показало, что степень рефлюкса, определенного при ретроградной флебографии, была точно предсказана дуплексным определением времени закрытия клапанов как для поверхностной глубокой, так и для подколенной вены [67]. Neglen представил результаты, свидетельствующие, подобно нашим, что сегментарное цветное ультразвуковое дуплексное сканирование точно отражает степень и распространение венозного рефлюкса. [68]. Он предположил далее, что дуплексное сканирование может быть еще более полезным, чем ретроградная флебография, из-за высокой точности получаемой информации и неинвазивного характера дуплексного сканирования с применением техники быстрого выпускания воздуха из пневматической манжеты [42]. В нашем учреждении это было принято в качестве золотого стандарта в отношении заболевания вен. Использования дуплексного исследования в сочетании с пробой Вальсальвы, как

висследовании Koyano, необходимо избегать, так как наличие компетентных клапанов в проксимальных отделах приводит к ложноотрицательным результатам в дистальных областях. Кроме того, проба Вальсальвы не позволяет развить достаточный реверсированный венозный кровоток, чтобы вызвать изменения надклапанного давления, приводящие к плотному закрытию клапана [42]. Использование пробы Вальсальвы при отборе пациентов для операции с сохранением большой подкожной вены, в некоторых случаях может привести к нераспознаванию некомпетентности сафенофеморального соустья, что повлечет за собой необоснованное сохранение ствола большой подкожной вены и последующее предсказуемое возникновение рецидива.

Нами разработан алгоритм идентификации пациентов, чтобы наиболее вероятно извлечь пользу от избирательной политики в отношении операций с сохранением ствола большой подкожной вены [65], с минимизацией ненужных исследований (рис. 87.10). Пациентов с наличием варикозных вен будут обследовать клинически. Если диагноз некомпетентности большой подкожной вены может быть установлен на основании клинического обследования, то дальнейших исследований не требуется и пациент направляется на операцию перевязки и удаления большой подкожной вены. Если диагноз некомпетентности большой подкожной вены не может быть сделан на основании только клинических исследований, то пациенту назначается дуплексное сканирование. Ствол большой подкожной вены удаляют, если находят подтверждение его некомпетентности. Физикальное обследование в качестве первичного скрининга на установление некомпетентности большой подкожной вены на одну треть уменьшает потребность выполнения дуплексного сканирования без отрицательного влияния на процесс принятия решений относительно хирургической тактики. В данный алгоритм не включена плетизмография. При наличии показаний к удалению ствола большой подкожной вены

вбольшинстве случаев его удаляют до уровня колена или верхней трети голени. Это минимизирует риск повреждения большого подкожного нерва и позволяет последовательно удалить перфоран-

Варикозные вены

Физикальное исследование

? Расширение большой подкожной вены

Дуплексное УЗИ

? Некомпетентности большой подкожной вены

Перевязка ветвей |

Некомпетентность |

большой подкожной вены |

|

с сохранением ствола |

Удаление большой |

большой подкожной вены |

|

|

подкожной вены |

Рис. 87.10. Алгоритм отбора пациентов с функционально нормальным стволом большой подкожной вены для операции с сохранением большой подкожной вены. Дуплексное исследование проводится с применением манжетной техники van Bemmelen [42].

ты в гунтеровом канале. Учитываемая частота удвоения ствола большой подкожной вены, предоперационная маркировка некомпетентных перфорантов в гунтеровом канале позволяют хирургу убедиться в том, что данные перфоранты будут удалены в результате стриппинга.

Лечение заболевания вен требует от практикующего врача хорошей осведомленности в отношении методик физикального обследования, различных неинвазивных и инвазивных техник исследования сосудов, в применении консервативных методов лечения, включая медикаментозную, компрессионную и склеротерапию, а также хирургических методов. Появляется много новых методов лечения, которые, возможно, окажутся ценным дополнением к существующим. Очевидно, что вдумчивый подход к диагностике и лечению пациентов с заболеваниями вен будет вознагражден улучшенными и долговременными результатами.

Литература

1.Wood. Works of Hippocrates. Vol. 2. New York: The Genuine Wood Co., 1886.

2.Mayo C. Treatment of varicose veins. Surg Gynec Obst 1906; 2: 385–392.

3.Large J. Surgical treatment of saphenous varices with preservation of the main great trunk. J Vasc Surg 1985; 2: 886–892.

4.Kistner RL, Ferris E, et al. The evolving management of varicose veins. Straub clinic experience. Postgrad Med 1986; 80: 51–53, 56–59.

5.Koyano K, Shukichi S. Selective stripping operation based on doppler ultrasound findings for primary varicose veins of the lower extremities. Surgery 1988; 103: 615–619.

https://t.me/medicina_free

398 Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем

6.National Health Survey 1935-1936. Washington, DC: US Department of Health, Education, and Welfare, 1938.

7.Logan W, Brooke E. Studies on medical and population subjects, No 12. The survey of sickness. London: General Register Office, 1957.

8.The sickness survey of Denmark. Copenhagen: The committee on Danish national morbidity survey, 1960.

9.Bobek K, Cajzl L, et al. Study on the incidence of phlebologic diseases and the influence of some etiologic factors. Phlebology 1966; 19: 217–230.

10.Widmer L. Prevalence and sociomedical importance—observa- tions in 4529 apparently healthy persons, from Basle III study. In: Peripheral venous disorders. Huber: Bern Haus, 1978.

11.Madar G, Widmer L. Varicose veins and chronic venous insufficiency: disorder or disease? A critical epidemiological review. Vasa 1986; 15: 126–134.

12.Sadick NS. Treatment of varicose and telangiectatic leg veins with hypertonic saline: a comparative study of heparin and saline. J Dermatol Surg Oncol 1990; 16: 24–28.

13.Duffy D. Small vessel sclerotherapy: an overview. Adv Dermatol 1988; 3: 221–242.

14.Evans CJ, Fowkes FG, et al. Prevalence of varicose veins and chronic venous insufficiency in men and women in the general population: Edinburgh vein study. J Epidemiol Community Health 1999; 53: 149–153.

15.Crotty T. The roles of turbulence and vasa vasorum in the aetiology of varicose veins. Med Hypotheses 1991; 34: 41–48.

16.Rose S, Ahmed A. Some thoughts on the aetiology of varicose veins. J Cardiovasc Surg 1986; 1986: 534–543.

17.Ludbrook J. Valvular defect in primary varicose veins: cause or effect? Lancet 1963; 2: 1289–1292.

18.Trendelenburg F. Uber die Unterbindung der Vena Saphena magna bei unterschenkel Varicen. Beitrag Z Clin Chir 1891; 7: 195–205.

19.Allan P, Bradbury A, et al. Patterns of reflux and severity of varicose veins in the general population: Edinburgh vein study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000; 20: 470–477.

20.Bouissou H, Julian M. Vein morphology. Phlebology 1988; 3: 1–11.

21.Psaila J, Melhuish J. Viscoelastic properties and collagen content of the long saphenous vein in normal and varicose veins. Br J Surg 1989; 76: 37–40.

22.Thulesius O, Ugaily-Thulesius L, et al. The varicose saphenous vein, functional and ultrastructural studies, with special reference to smooth muscle. Phlebology 1988; 3: 89–95.

23.Pascale K. Geometry of varicose vein segments. Biomed Tech 1991; 36: 145–148.

24.Thulesius O, Said S, et al. Endothelial mediated enhancement of noradrenaline induced vasoconstriction in normal and varicose veins. ClinPhysiol 1991; 11: 153–159.

25.Lowell L, Gloviczki P, Miller V. In vitro evaluation of endothelial and smooth muscle function of primary varicose veins. J Vasc Surg 1992; 16: 679–686.

26.Schmid-Schonbein GW, Takase S, Bergan JJ. New advances in the understanding of the pathophysiology of chronic venous insufficiency. Angiology 2001; 52(Suppll): S27–34.

27.Takase S, Schmid-Schonbein G, Bergan JJ. Leukocyte activation in patients with venous insufficiency. J Vasc Surg 1999; 30: 148–156.

28.Takase S, BerganJJ, Schmid-Schonbein G. Expression of adhesion molecules and cytokines on saphenous veins in chronic venous insufficiency. Ann Vasc Surg 2000; 14: 427–435.

29.Leather R, Kupinski A. A preoperative evaluation of the saphenous vein as a suitable graft. Semin Vasc Surg 1988; 1: 51.

30.Kupinski A, Evans S, et al. Ultrasonic characterization of the saphenous vein. Cardiovasc Surg 1993; 1: 513–517.

31.Linton R. The communicating veins of the lower leg and the operative technique for their ligation. Ann Surg 1938; 107: 582–593.

32.May R. Nomenclature of the surgically most important connecting veins. In: May R, Parish H, StaubesandJ, eds. Perforating veins. Baltimore: Urban & Schwarzenberg, 1981; 13–18.

33.O’Donnell T, Burnand K, et al. Doppler examination vs clinical and phlebographic detection of the location of incompetent perforating veins. Arch Surg 1977; 112: 31–35.

34.Cockett F, Jones D. The ankle blow-out syndrome: a new approach to the varicose ulcer problem. Lancet 1953; 1: 17–23.

35.Mozes G, Gloviczki P, et al. Surgical anatomy for endoscopic subfascial division of perforating veins. J Vasc Surg 1996; 24: 800–808.

36.Kuster G, Lofgren EP, Hollinshead WH. Anatomy of the veins of the foot. Surg Gynec Obst 1968; 127: 817–823.

37.Mozes G, Gloviczki P, et al. Surgical anatomy of perforating veins. In: Gloviczki P, BerganJJ, eds. Atlas ofendoscopic perforator vein surgery. London: Springer, 1998; 17–28.

38.Boyd AM. Discussion on primary treatment of varicose veins. Proc Royal Soc Med 1948; 41: 633–639.

39.Hollinshead WH. Anatomy for surgeons: the back and limbs. Vol. 3. New York: Harper & Row, 1969; 617–807.

40.O’Donnell T, Shepard A. Chronic venous insufficiency. In: Jarret F, Hirsh J, eds. Vascular surgery of the lower extremity. St. Louis: CVMosby, 1985.

41.Porter J, Moneta G. Reporting standards in venous disease: an update. International Consensus Committee on Chronic Venous Disease. J Vasc Surg 1995; 21: 635–645.

42.van Bemmelen P, Bedford G, et al. Quantitative segmental evaluation of venous valvular reflux and duplex ultrasound scanning. J Vasce Surg 1989; 10: 425–431.

43.Reporting standards in venous disease. Prepared by the Subcommittee on Reporting Standards in Venous Disease, Ad Hoc Committee on Reporting Standards, Society for Vascular Surgery/North American Chapter, International Society for Cardiovascular Surgery. J Vasc Surg 1988; 8: 172–181.

44.Partsch H, Stemmer R. Compression therapy of the extremities. Paris: Editions Phlebologiques Francaises, 2001.

45.Smith PD. Micronized purified flavonoid fraction and the treatment of chronic venous insufficiency: microcirculatory mechanisms. Microcirculation 2000; 7: S35–40.

46.Jugenheimer M. Die endoskopische subfaziale Perforansvenendissektion im Behandlungskonzept der primaeren Varikosis. Medizimsche Klinik 1992; 87: 289–292.

47.Glovicizki P, Cambria R, et al. Surgical technique and preliminary results of endoscopic subfascial division of perforating veins. J Vasc Surg 1996; 23: 517–523.

48.O’Donnell T. Surgical treatment of incompetent communicating veins. In: Bergan J, Kistner R, eds. Atlas of Venous Surgery. Philadephia: WB Saunders, 1992; 111–124.

49.Iafrati M, Bergan J, et al. Chronic venous insufficiency and the SEPS procedure. Denver, CO: Education Design Inc., 1997.

50.Gloviczki P, BerganJJ, et al. Mid-term results of endoscopic perforator vein interruption for chronic venous insufficiency: lessons learned from the North American subfascial endoscopic perforator surgery registry. The North American Study Group. J Vasc Surg 1999; 29: 489–502.

https://t.me/medicina_free

Глава 87. Варикозная болезнь 399

51.Pierik E, van Urk H, et al. Endoscopic versus open subfascial division of incompetent perforating veins in the treatment of venous leg ulceration: a randomized trial. J Vasc Surg 1997; 26: 1049–1054.

52.Manfrini S, Gasbarro V, et al. Endovenous management of saphenous vein reflux. Endovenous Reflux Management Study Group. Br J Surg 1992; 79: 889–893.

53.Chandler J, Pichot 0, et al. Treatment of primary venous insufficiency by endovenous saphenous vein obliteration. Vasc Surg 2000; 34: 201–214.

54.Chandler J, Pichot O, et al. Defining the role of extended saphenofemoral junction ligation: a prospective comparative study. J Vasc Surg 2000; 32: 941–953.

55.Spitz G, Braxton J, Bergan JJ. Outpatient varicose vein surgery with transilluminated powered phlebectomy. Vasc Surg 2000; 34: 547–555.

56.Oesch A. Pin stripping: a novel method of atraumatic stripping. Phlebology 1993; 4: 171–173.

57.Goren G, Yellin A. Invaginated axial saphenectomy by a semirigid stripper: perforate-invaginate stripping. J Vasc Surg 1994;

20:970–977.

58.Durkin M, Turton E, et al. A prospective randomized trial of PIN versus conventional stripping in varicose vein surgery. Ann R Coil Surg Engl 1999; 81: 171–174.

59.Durkin M, Turton E, et al. Long saphenous vein stripping and quality of life: a randomized trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2001;

21:545–549.

60.Myers T. Results and techniques of stripping operation for varicose veins. J Am Med Assoc 1957; 2: 889.

61.Hoime K, Matzen M, et al. Partial or total stripping of the great saphenous vein: 5-year recurrence frequency of neural complications after partial and total stripping of the great saphenous vein. Ugeskr Laeger 1996; 158: 405–408.

62.Wellwood J, Cox S, et al. Sensory changes following stripping of the long saphenous vein. J Cardiovasc Surg 1975; 16: 123–124.

63.Khan B, Khan S, et al. Prospective randomized trial comparing sequential avulsion with stripping of the long saphenous vein. Br J Surg 1996; 83: 1559–1562.

64.Dwerryhouse S, Davies B, et al. Stripping the long saphenous vein reduces the rate ofreoperation for recurrent varicose veins: five-year results of a randomized trial. J Vasc Surg 1999; 29: 589–592.

65.Iafrari M, O’Donnell T, et al. Clinical exam, duplex ultrasound, and plethysmography for varicose veins. Phlebology 1994; 9: 114–118.

66.van Bemmelen PS, van Ramshorst B, Eikelboom BC. Photoplethysmography reexamined: lack of correlation with duplex scanning. Surgery 1992; 112: 544–548.

67.Welch H, Faliakou E, et al. Comparison of descending phlebography with quantitative photoplethysmography, air plethysmography, and duplex quantitative valve closure time in assessing deep venous reflux. J Vasc Surg 1992; 16: 913–919.

68.Neglen P, Seshardi R. A comparison between descending phlebography and duplex Doppler investigation in the evaluation of reflux in chronic venous insufficiency: a challenge to phlebography as the «gold standard». J Vasc Surg 1992; 16: 687–193.

69.Jakobsen B. The value of different forms of treatment for varicose veins. Br J Surg 1979; 66: 182–184.

70.Munn S, Morion J, et al. To strip or not to strip the long saphenous vein? A varicose veins trial. Br J Surg 1981; 68: 426–428.

71.Hammarsten J, Pedersen P, et al. Long saphenous vein saving surgery for varicose veins: a long-term follow-up. Eur J Vasc Surg 1990; 4: 361–364.

72.Sarin S, Scurr J, Coleridge Smith P. Stripping of the long saphenous vein in the treatment of primary varicose veins. Br J Surg 1994; 81: 1455–1458.

73.Neglen P, Einarsson E, Ekiof B. The functional long-term value of different types of treatment for saphenous vein incompetence. J Cardiovasc Surg (Torino) 1993; 34: 295–301.

74.Rutgers P, Kitslaar P. Randomized trial of stripping versus high ligation combined with sclerotherapy in the treatment of the incompetent greater saphenous vein. Am J Surg 1994; 168: 311–315.

https://t.me/medicina_free

Глава 88

Тромбофлебит подкожных вен

Энил Хингорани, Энрико Ашер

Несмотря на то что тромбофлебит подкожных вен встречается от- |

распространения тромбоза: возраст старше 60 лет, мужской пол и |

носительно часто и сопровождается значительным числом реци- |

наличие тромбоза глубоких вен в анамнезе. |

дивов и потенциальной опасностью летальных осложений: распро- |

При физикальном осмотре диагностика тромбофлебита под- |

странением тромбоза и тромбоэмболии легочной артерии, его все |

кожных вен основывается на наличии эритемы и напряжения по |

же продолжают считать «пасынком» тромбоза глубоких вен и не |

ходу пораженных поверхностных вен, тромбированная вена паль- |

уделяют ему должного внимания. По данным статистики, ежегод- |

пируется как шнуровидный тяж. Клинически значимы боль и ло- |

но в США тромбофлебит поверхностных вен отмечается прибли- |

кальное повышение температуры кожного покрова, а значитель- |

зительно у 125 000 человек [1]. Однако, вероятнее всего, частота |

ная отечность конечности может наблюдаться даже в отсутствии |

заболеваемости тромбофлебитом подкожных вен значительно вы- |

тромбоза глубоких вен. Время от времени у пациента могут при- |

ше в связи с устареванием данных, а также тем, что многие слу- |

сутствовать эритема, боль и напряженный тяж на нижней конеч- |

чаи просто не учитываются. Традиционно предполагается, что тром- |

ности, но при УЗИ обнаруживается тромбоз поверхностных или |

бофлебит поверхностных вен является самоограничивающимся |

глубоких вен. У таких пациентов можно предположить наличие |

процессом с малой вероятностью возникновения осложнений, что |

целлюлита или лимфангиита. |

приводит к формированию пренебрежительного отношения вра- |

|

чей к пациентам с клиническим диагнозом тромбофлебита поверх- |

Этиология |

ностных вен и лечению с «нарочитым невниманием». В попытке |

|

рассеять такое неправильное представление в этой главе предста- |

|

влены более актуальные данные в отношении тромбофлебита по- |

Предположения, высказанные Р. Вирховым более 100 лет назад |

верхностных вен и его лечения. |

о роли изменений крови, сосудистой стенки и характеристик кро- |

|

вотока в этиологии развития тромбозов признаются, до сих пор. |

Клинические данные |

В то время как стаз и повреждение эндотелия упоминаются как |

причина тромбофлебита подкожных вен, состояние гиперкоагу- |

|

|

ляции в механизме развития тромбофлебита подкожных вен в зна- |

Приблизительно в 35–46% случаев тромбофлебит поверхностных |

чительной степени не изучено. Кроме того, тромбоз глубоких вен |

вен диагностируется у мужчин в возрасте 54 лет (в среднем), в |

в сочетании с тромбофлебитом подкожных вен встречается ча- |

то время как средний возраст женщин составляет приблизитель- |

ще всего в несмежных участках [2, 3], поэтому предполагаемый |

но 58 лет [2, 3]. Самый распространенный фактор риска возник- |

механизм развития тромбоза глубоких вен в виде распростране- |

новения тромбофлебита подкожных вен — наличие варикозных |

ния тромбоза из системы поверхностных вен вызывает сомнения, |

вен, которое встречается у 62% пациентов. К другим факторам ри- |

и должно быть выполнено исследование системных факторов в |

ска развития тромбофлебита подкожных вен относят: возраст стар- |

патофизиологии тромбофлебита подкожных вен . |

ше 60 лет, ожирение, табакокурение и наличие в анамнезе тром- |

Чтобы определить, способствует ли состояние гиперкоагуля- |

боза глубоких или поверхностных вен. Факторы риска |

ции развитию тромбофлебита подкожных вен, у пациентов с ди- |

https://t.me/medicina_free

Глава 88. Тромбофлебит подкожных вен |

401 |

|

|

агнозом острого тромбофлебита подкожных вен был изучен уровень антикоагулянтов [4]. В исследовании приняла участие группа из 29 человек с тромбофлебитом подкожных вен. Всем пациентам выполнялось дуплексное УЗИ системы поверхностных и глубоких вен. Пациенты с изолированным тромбофлебитом подкожных вен получали нестероидные противовоспалительные препараты и варфарин, при тромбозе глубоких вен назначался гепарин и варфарин. У всех пациентов выполнялось исследование системы коагуляции, включая определение уровня:

1)антигена протеина C и активность;

2)резистентности активированного протеина C (AПC);

3)антигена протеина S и активность;

4)антитромбина III (АТ III);

5)волчаночного антикоагулянта.

У12 пациентов из 29 (41%) выявлено нарушение в системе коагуляции. Гиперкоагуляция выявлена у 5 пациентов (38%), имевших комбинированный тромбоз глубоких и поверхностных вен и 7 пациентов (44%) с изолированным тромбофлебитом подкожных вен. У 4 пациентов отмечено снижение только уровня АТ III, а у 4 пациентов выявлена резистентность активированного протеина С. У 1 пациента отмечено снижение уровня протеина С и протеина S, а у 3 пациентов был выявлен дефицит АТ III, протеина C и протеина S. Наиболее часто отмечен дефицит АТ III. Кроме того, при последующем исследовании в группе пациентов с рецидивом тромбофлебита подкожных вен, в 33% слачаев обнаружены антитела к кардиолипину [5]. Данные результаты указывают на существование повышенного риска предрасположенности к гиперкоагуляции у пациентов с тромбофлебитом подкожных вен.

Патология

В то время, как огромное количество авторов описывает различные изменения, происходящие при взаимодействии сосудистой стенки и лейкоцитов, цитокинов/хемокинов и многих других факторов, играющих роль в процессе возникновения и развития тромбоза глубоких вен, исследований процессов, происходящих при тромбофлебите подкожных вен, недостаточно. И хотя некоторые авторы теоретически предполагают, что патологический процесс при тромбофлебите подкожных вен должен быть аналогичен процессу при тромбозе глубоких вен, данная точка зрения остается недоказанной.

Травма

Наиболее распространенным источником тромбофлебита подкожных вен является травматизация вены при установке внутривенной канюли. При возникновении данного вида тромбофлебита подкожных вен отмечаются эритема, повышение локальной температуры, напряжение тканей по ходу распространения процесса. Лечение начинают с удаления канюли и наложения теплого компресса. Несмотря на лечение, инфильтрат может сохраняться на протяжении многих месяцев.

Гнойный тромбофлебит подкожных вен

Гнойный тромбофлебит подкожных вен также связан с катетеризацией вены; но в таких случаях возможен летальный исход в связи с развитием септицемии. Основными признаками и симптомами гнойного тромбофлебита подкожных вен являются: наличие гноя в области внутривенной пункции, лихорадка, лейкоци-

тоз и местный выраженный болевой синдром [6]. Лечение начинают с удаления инородного тела и назначения внутривенных инфузий антибиотиков. Иссечение участка вены для удаления источника инфекции требуется довольно редко.

Мигрирующий тромбофлебит

В 1845 г. Jadioux впервые описал мигрирующий тромбофлебит как процесс, характеризующийся повторными эпизодами тромбоза поверхностных вен на различных участках, но более часто поражающий подкожные вены нижних конечностей [7]. Возникновение данного процесса может указывать на наличие карциномы, а в некоторых случаях предшествует установлению диагноза карциномы за несколько лет. Следовательно, при установлении диагноза мигрирующего тромбофлебита можно гарантированно предположить наличие злокачественного процесса.

Болезнь Мондора

Болезнью Мондора называют тромбофлебит торакоэпигастральной вены в области грудной клетки. Высказываются предположения, что данный процесс возникает при раке груди или при гиперкоагуляции, но имеются сообщения о случаях заболевания без установленной причины [8]. Недавно термин стал употребляться для обозначения тромбофлебита дорзальной вены полового члена [9]. Лечение включает применение консервативных мер в виде теплых компрессов и применения нестероидных противовоспалительных препаратов.

Тромбофлебит малой подкожной вены

Основное внимание исследователей сосредоточено на тромбофлебите большой подкожной вены, хотя тромбофлебит малой подкожной вены имеет не меньшее клиническое значение. Прогрессирование тромбофлебита малой подкожной вены может привести к возникновению тромбоза подколенной вены. В группе из 56 пациентов с тромбофлебитом малой подкожной вены в 16% случаев обнаружены ТЭЛА или тромбоз глубоких вен [2]. Поэтому крайне важно, чтобы пациентам с тромбофлебитом малой подкожной вены уделялось такое же внимание, как к пациентам с тромбофлебитом большой подкожной вены: проводилось тщательное дуплексное исследование, наблюдение, назначение антикоагулянтной терапии и при нарастании тромбоза по направлению к подколенной вене — лигирование малой подкожной вены.

Поверхностный варикотромбофлебит

По некоторым сообщениям, поверхностный варикотромбофлебит осложняется тромбозом глубоких вен в 3–20% случаев, в то время как при тромбофлебите не пораженных варикозом поверхностных вен данное осложение встречается в 44–60% [10, 11, 22]. Вероятнее всего, у пациентов с наличием варикоза поверхностных вен происходят другие патофизиологические процессы, по сравнению с пациентами с непораженными варикозом венами. Однако в более поздних исследованиях не отмечено значительных различий в частоте возникновения ТЭЛА и тромбозов глубоких вен при обследовании группы из 186 пациентов, у которых имелся или исходно отсутствовал варикоз подкожных вен [2]. Следовательно, вопрос о необходимости разработки отдельной классификации для поверхностного варикотромбофлебита и тромбофлебита подкожных (без варикоза) вен остается нерешенным.

https://t.me/medicina_free

402 Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем

Тем не менее у пациентов с тромбофлебитом подкожных вен важно обращать внимание на наличие исходного варикоза. Данный тип тромбофлебита может ограничиваться отдельным варикозным узлом, но время от времени распространяться по стволу большой подкожной вены [2]. Поверхностный варикотромбофлебит может возникать без предшествующей травматизации. Часто поверхностный варикотромбофлебит обнаруживается в варикозно измененных венах, окружающих венозные язвы. Данный диагноз должен подтверждаться дуплексным ультразвуковым сканированием, так как уровень распространения тромбоза может быть намного выше, чем можно предположить при физикальном осмотре. Лечение включает консервативные методы в виде теплых компрессов и назначения нестероидных противовоспалительных препаратов.

Тромбофлебит подкожных вен верхних конечностей

Несмотря на то что описание тромбофлебита подкожных вен верхних конечностей в литературе встречается достаточно редко, возникновение данного заболевания связывают с катетеризацией вен и инфузией каустических препаратов, вызывающих поврежедние эндотелия. Интересно, что распространение тромбоза на глубокие вены верхних конечностей, а также возникновениеТЭЛА при тромбофлебите подкожных вен верхних конечностей встречается очень редко по сравнению с тромбофлебитом подкожных вен нижних конечностей [12]. Лечение тромбофлебита подкожных вен верхних конечностей начинают с удаления венозного катетера, с дальнейшим применением консервативных мероприятий, таких как теплые компрессы и назначение нестероидных противовоспалительных препаратов.

Диагностика

Некоторые авторы считают тромбофлебит подкожных вен простым доброкачественным процессом, который не требует дальнейшего внимания за исключением случаев, когда симптомы не разрешаются самостоятельно в течение длительного времени [13]. Такой подход игнорирует наблюдение комбинированных тромбозов глубоких и поверхностных вен, не имеющих выраженных клинических признаков [2].

С 1982 г., когда Talbot впервые применил дуплексное ультразвуковое сканирование, этот метод диагностики остается методом выбора для установления диагноза тромбоза глубоких вен и оценки тромбофлебита подкожных вен. Наличие достоверной дуплексной ультразвуковой локации глубокой и поверхностной венозной систем позволило сделать рутинное определение локализации тромбозов глубоких вен, в сочетании с тромбофлебитом подкожных вен, более точным и практичным. Кроме того, с помощью данного метода можно более точно оценить распространенность вовлечения глубокой и поверхностной венозной систем, в то время как рутинное клиническое обследование не позволяет полностью выявить распространенность процесса на проксимальные отделы глубокой и поверхностной венозных систем. Среди преимуществ дуплексной ультразвуковой визуализации экономичность, неинвазивность и возможность повторного проведения исследования для наблюдения за динамикой процесса. Так как при использовании метода венографии возможно возникновение локальных флебитов, а дуплексная визуализа-

ция позволяет поставить точный диагноз, то выполнение венографии не целесообразно. У пациентов с тромбофлебитом подкожных вен в 5–40% случаев [2, 14–16, 23] с помощью дуплексной визуализации выявляется наличие сопутствующего тромбоза глубоких вен. Важно отметить, что в 25% случаев тромбоз глубоких вен возникает не вследствие распространения тромбоза из системы поверхностных вен и может обнаруживаться на контрлатеральной конечности [2].

Лечение

Курс терапии определяется локализацией тромбофлебита подкожных вен. Лечение может изменяться в зависимости от того, что вовлечено в патологический процесс: притоки большой подкожной вены, дистальные отделы большой подкожной вены или ее проксимальный участок в области бедра. Традиционно лечение тромбофлебита подкожных вен с локализацией процесса в притоках большой подкожной вены и ее дистальных отделах включает ходьбу, теплые компрессы и назначение нестероидных противовоспалительных препаратов [1, 17, 18]. Хирургическое вмешательство применяется в редких случаях рецидивирующего тромбофлебита, возникающего несмотря на проведение максимально возможных консервативных мероприятий. Как бы то ни было, подобная консервативная терапия не используется при нарастающих тромбозах или тромбофлебитах проксимального отдела большой подкожной вены в сочетании с тромбозом глубоких вен.

Выполнялось исследование прогрессирования изолированного тромбофлебита подкожных вен в тромбоз глубоких вен [19]. У пациентов с изолированным тромбозом подкожных вен без признаков вовлечения глубоких вен по данным дуплексного ультразвукового сканирования проводилось повторное дуплексное УЗИ для выявления прогрессирования заболевания с распространением процесса на глубокие вены нижних конечностей. Первоначальное и повторное дуплексное сканирование оценивало состояние бедренноподколенных и глубоких вен голени в области их соединения, повторное исследование проводились в среднем через 6,3 дня.

У 263 пациентов был диагностирован изолированный тромбоз подкожных вен. У 30 из них (11% случаев) отмечено распространение процесса на глубокие вены. Наиболее часто встречалось распространение процесса из системы большой подкожной вены в области бедра в систему общей бедренной вены (у 21 пациента), у 18 из них распространение было неокклюзирующим, а у 12 отмечалось наличие флотирующего компонента. У 3 пациентов отмечено распространение тромба из подкожной вены в надколенной области через бедренные перфоранты и развитие окклюзии бедренной вены в области бедра. У 3 пациентов отмечен переход тромбофлебита из подкожной вены в подколенной области на подколенную вену, а еще у 3 пациентов отмечено распространение тромба на тибеоперонеальный ствол через перфоранты на голени. Ко времени повторного исследования ни одному из 30 пациентов не назначалась антикоагулянтная терапия. В связи с полученными результатами мы рекомендуем проведение повторного дуплексного ультразвукового сканирования при тромбофлебите большой или малой подкожной вены через 48 ч для оценки прогрессирования процесса [20].

В случае тромбофлебита подкожной вены, расположенной на 1 см от сафенофеморального соустья, в качестве терапии выбора предлагается выполнение высокой перевязки подкожной вены с или без удаления венозного ствола для предотвращения возможного распространения на систему глубоких вен и ТЭЛА [21–24].

https://t.me/medicina_free

|

Глава 88. Тромбофлебит подкожных вен |

403 |

|

|

|

В группе из 43 пациентов, которым выполнялась высокая перевяз- |

терапия при лечении тромбофлебита области сафенофемораль- |

|

ка области сафенофеморального соустья с или без выполнения |

ного соустья эффективно способствует разрешению тромбоза, пре- |

|

тромбэктомии из общей бедренной вены и удаления ствола боль- |

пятствует возникновению рецидивов и предотвращает ТЭЛА. |

|

шой подкожной вены, только у 2 пациентов в послеоперационном |

Большое количество сопутствующих тромбозов глубоких вен при |

|

периоде был обнаружен тромбоз глубоких вен контрлатеральной |

тромбофлебите области сафенофеморального соустья предпола- |

|

конечности, а у одного из них диагностирована ТЭЛА [3]. 86% |

гает необходимость тщательной оценки системы глубоких вен в |

|

пациентов были выписаны через 3 дня. У 4 пациентов развилось |

течении всего курса лечения [25]. Следует учитывать, что остают- |

|

воспаление подкожной жировой клетчатки в области послеопера- |

ся невыясненными краткосрочный эффект антикоагуляционной |

|

ционной раны, и им проводилась антибактериальная терапия. У |

терапии на прогрессирование тромбоза глубоких вен, а также дол- |

|

одного пациента выявлена гематома в области послеоперационной |

говременный эффект на рецидивирование тромбоза в области са- |

|

раны, не потребовавшая терапии. В целом достигнуты удовле- |

фенофеморального соустья. |

|

творительные результаты. Остается неразрешенным вопрос о не- |

При сравнении этих двух методов лечения одна группа авторов |

|

обходимости удаления ствола большой подкожной вены после вы- |

высказала предположение о том, что высокая перевязка области |

|

полнения высокой устьевой перевязки, хотя в случае удаления |

сафенофеморального соустья при тромбофлебите может быть эко- |

|

подкожной вены пациенты отмечают значительно меньший бо- |

номически более эффективной, чем системная антикоагуляцион- |

|

левой синдром. Перевязка была изначально предложена для пре- |

ная терапия в течение 6 месяцев [3]. Вопрос о необходимости про- |

|

дотвращения распространения процесса через сафенофемораль- |

ведения 6-месячной терапии пациентам с тромбофлебитом |

|

ное соустье с развитием тромбоза глубоких вен. В связи с тем что |

подкожных вен остается открытым. Наш курс антикоагуляцио- |

|

при данном виде лечения сохраняется возможность развития тром- |

ной терапии длится 6 недель, и уже на протяжении 10 лет мы не |

|

боза глубоких вен, не связанного с распространением процесса |

отмечали эпизодов ТЭЛА или осложнений в результате терапии |

|

из системы поверхностных вен, а также случаев развития тром- |

антикоагулянтами. Более того, значительное снижение стоимо- |

|

боза глубоких вен и ТЭЛА после выполнения перевязки, необхо- |

сти лечения достигается в случае применения низкомолекуляр- |

|

димо изучение альтернативных методов лечения. |

ных гепаринов в амбулаторных условиях вместо внутривенной |

|

В дальнейшем проведено нерандомизированное исследова- |

терапии нефракционированным гепарином. К тому же операци- |

|

ние для определения эффективности антигоагуляционной тера- |

онное вмешательство не устраняет гиперкоагуляцию и может вы- |

|

пии для лечения тромбофлебита области сафенофеморального со- |

зывать повреждение эндотелия в области сафенофеморального |

|

устья [22]. С января 1993 г. по январь 1995 г. в исследовании |

соустья, поэтому его проведение (по крайней мере теоретиче- |

|

участвовали 20 пациентов с тромбофлебитом области сафенофе- |

ски) менее желательно. |

|

морального соустья. Эти пациенты были госпитализированы и по- |

В дальнейшем, рандомизированное исследование 444 паци- |

|

лучили полный курс гепаринотерапии. Дуплексное УЗИ выпол- |

ентов с диагнозом тромбофлебит подкожных вен и шестью раз- |

|

нялось в догоспитальный период для установления диагноза и |

личными планами лечения (компрессия, раннее оперативное вме- |

|

оценки состояния глубокой венозной системы; затем через 2–4 |

шательство с удалением и без удаления венозного ствола, |

|

дня после госпитализации для оценки состояния тромба в обла- |

подкожное введение малых доз гепарина, низкомолекулярного |

|

сти сафенофеморального соустья и глубокой венозной системы. |

гепарина или пероральный прием антикоагулянтов), позволило |

|

Пациентам с изолированным тромбофлебитом области сафено- |

вернуться к вопросу о сравнении антикоагуляционной терапии |

|

феморального соустья и после разрешения воспалительного про- |

и хирургического вмешательства [26]. В исследование были вклю- |

|

цесса, подтвержденного результатами дуплексного ультразвуко- |

чены пациенты с тромбофлебитом подкожных вен и варикозом |

|

вого сканирования, на 6 недель назначался варфарин. Пациенты |

большой подкожной вены без каких-либо подозрений на систем- |

|

с тромбофлебитом области сафенофеморального соустья и тром- |

ные заболевания. Критериями отбора были: венозная недостаточ- |

|

бозом глубоких вен получали терапию варфарином в течение 6 |

ность (по данным дуплексного исследования), наличие инфильт- |

|

месяцев. Производился учет случаев тромбоза глубоких вен и |

рата по ходу поверхностной вены, покраснение и местная |

|

их локализации. Эффективность антикоагуляционной терапии |

гипертермия в области пораженного участка. Критериями исклю- |

|

оценивалась разрешением тромбоза области сафенофемораль- |

чения были: ожирение, сердечно-сосудистые и неопластические |

|

ного соустья, учетом эпизодов рецидивов тромбофлебита облас- |

заболевания, необходимость госпитализации, заболевания кост- |

|

ти сафенофеморального соустья и случаев возникновения ТЭЛА. |

но-суставной системы, заболевания, требующие иммобилизации, |

|

В 40% случаев (8 из 20 пациентов) с тромбофлебитом облас- |

возраст старше 70 лет и отсутствие варикозно измененных вен |

|

ти сафенофеморального соустья отмечено наличие сопутствую- |

у пациентов с тромбофлебитом подкожных вен. Цветное дуплекс- |

|

щего тромбоза глубоких вен. Из этих 8 пациентов у 4 был тромбоз |

ное ультразвуковое сканирование использовалось для определе- |

|

глубоких вен на стороне тромбофлебита сафенофеморального со- |

ния сопутствующего тромбоза глубоких вен и оценки прогресси- |

|

устья, у 2 пациентов отмечен двусторонний тромбоз глубоких вен, |

рования или регресса тромбофлебита подкожных вен за период |

|

а у остальных 2 развитие тромбоза глубоких вен отмечено в про- |

от 3 до 6 месяцев. |

|

цессе лечения. Процесс распространился на систему глубоких вен |

Частота прогрессирования тромбофлебита подкожных вен за |

|

из области сафенофеморального соустья у 5 пациентов, а у осталь- |

период от 3 до 6 месяцев была выше при применении эластиче- |

|

ных 3 — развился самостоятельно. У 7 из 13 пациентов с тромбоф- |

ской компрессии и в группе высокой перевязки подкожной вены |

|

лебитом области сафенофеморального соустья, которым выпол- |

(р < 0,05). Не отмечалось значительного различия в отношении |

|

нялись повторные дуплексные ультразвуковые исследования в |

частоты возникновения тромбоза глубоких вен за период 3 ме- |

|

период от 2 до 8 месяцев, наблюдалось частичное разрешение тром- |

сяца в группах пациентов, получавших различную терапию. Уда- |

|

боза, у 5 — полное разрешение процесса, а у одного разрешение |

ление пораженной вены ассоциировалось с наименьшим риском |

|

процесса не отмечено. За период 14 месяцев не зарегистрирова- |

развития прогрессирования тромбоза. Наиболее экономичным ме- |

|

но эпизодов ТЭЛА, рецидивов и осложнений антикоагулянтой те- |

тодом явилось применение эластической комрессии, а наиболее |

|

рапии. За период наблюдения отмечено, что антикоагуляционная |

дорогостоящим — применение низкомолекулярного гепарина. На- |

|

https://t.me/medicina_free