3 курс / Общая хирургия и оперативная хирургия / Сосудистая_хирургия_по_Хаймовичу_Том_2_Ашер_А_,_Покровский_А_В_2012

.pdf

384 Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем

4.Yao JST, Flinn WR, et al. The role of noninvasive testing in the evaluation of chronic venous problems. World J Surg 1986; 10: 911–918.

5.Abramowitz HB, QueralLA,etal.Useofphotoplethysmography in the assessment of venous insufficiency: a comparison with venous pressure measurements. Surgery 1979; 86: 434–439.

6.Barnes RW, Collicott RE, et al. Noninvasive quantitationof venous reflux in the postphlebitic syndrome. Surg Gynecol Obstet 1973; 136: 769–776.

7.Tibbs DJ, Fletcher EWL. Direction of flow in superficial veins as a guide to venous disorders in lower limbs. Surgery 1983; 93: 758–766.

8.Lea Thomas M. Phlebography of the Lower Limb. Scotland: Churchill Livingston, 1982.

9.Herman RJ, Neiman HL, Yao JST. Descending venography: a method of evaluating lower limb extremity valvular function. Radiology 1980; 137: 63–69.

10.Neuman HAM, Boersma IDS. Light reflection rheography. J Dermatol Surg Oncol 1992; 18: 425–430.

11.van Bemmelen PS, van Ramshorst B, Eikelboom BC. Photoplethysmography reexamined: lack of correlation with duplex scanning. Surgery 1992; 112: 544–548.

12.Sarin S, Shields DA, et al. Photoplethysmography: a valuable noninvasive tool in the assessment of venous dysfunction? J Vasc Surg 1992; 16: 154–162.

13.BeebeWG, BerganJJ, BergqvistD, et al. Classification of chronic venous disease of the lower extremities: A consensus statement. Eur J Vasc Endovasc Surg 1996; 12: 487–492.

14.Miller SS, Grossman JA, Foote PV. The ultrasonic detection of perforating veins. Br J Surg 1975; 58: 872–874.

15.Hoare MC, RoyleJP. Doppler ultrasound detection of saphenofemoral and saphenopopliteal incompetence and operative venographyto ensure precise saphenopopliteal ligation. Aust NZ J Surg 1984; 54: 49–53.

16.BerganJJ, Moulton SL, et al. Patient selection for surgery of varicose veins using venous reflux quantitation. In: Veith FJ, ed. Current Critical Problems in Vascular Surgery 4. St Louis: Quality Medical Publishers, 1992.

17.Rollins DL, Semrow ML, et al. Use of ultrasonic venography in the evaluation of venous valve function. Am J Surg 1987; 154: 189–191.

18.Sigel B, Machi S, et al. Red cell aggregation as a cause of blood flow echogenicity. Radiology 1983; 148: 799–806.

19.van Bemmelen PS, Bedford G, et al. Quantitative segmental evaluation of venous valvular reflux with ultrasound scanning. J Vasc Surg 1989; 10: 425–431.

20.Vasdekis SN, Clarke GH, Nicolaides AN. Quantification of venous reflux by means of duplex scanning. J Vasc Surg 1989; 10: 670–677.

21.Browse NL, Burnand KG, Lea Thomas M. Diseases of the Veins: Pathology, Diagnosis, and Treatment. Great Britain: Edward Arnold Publishers, 1988; 478.

22.Thomson H. The surgical anatomy of the superficial and perforating veins of the lower limb. Ann R Coil Surg Engl 1979; 61: 198–203.

23.Zamboni P. La chirurgia conservativa del sistema venoso superficiale. Faenza: Gruppo Editoriale Faenza Editrice 1996; 3–9.

24.Caggiati A. Fascial relationship of the long saphenous vein. Circulation 1999; 100: 2547–2549.

25.Caggiati A. The saphenous compartments. Surg Radiol Anat 1999; 21: 29–34.

26.Szendro G, Nicolaides AN, et al. Duplex scanning in the assessment of deep venous incompetence. J Vasc Surg 1986; 4: 237–242.

27.Sarin S, Sommerville K, et al. Duplex ultrasonography for assessment of venous valvular function of the lower limb. Br J Surg 1994; 81: 1591–1595.

28.Araki CT, Back TL, et al. Refinements in the ultrasonic detection of popliteal vein reflux. J Vasc Surg 1993; 18: 742–748.

29.Pichot O, Sessa C, et al. Role of duplex imaging in endovenous obliteration for primary venous insufficiency. J Endovasc Ther 2000; 7: 451–459.

30.Mekenas L, Bergan JJ. Venous reflux examination: technique using miniaturized ultrasound scanning. J Vasc Tech 2002; 26: 139–146.

31.Payne SPK, London NJM, et al. Investigation and significance of short saphenous vein incompetence. Ann Royal Coil Surg 1993;

75:354–357.

32.Delis KT, Ibeguna V, et al. Prevalence and distribution of incompetent perforating veins in chronic venous insufficiency. J Vasc Surg 1998; 28: 815–825.

33.GroudenMC, Stanley ST,etal. Triplex imaging of the saphenofemoral junction is the test of choice in patients with primary varicose veins. J Vasc Tech 1993; 17: 131–133.

34.Masuda EM, Kistner RL. Prospective comparison of duplex scanning and descending venography in the assessment of venous insufficiency. Am J Surg 1992; 164: 254–259.

35.Kistner RL, Ferris EB, et al. A method of performing descending phlebography. J Vasc Surg 1986; 4: 464–468.

36.Rosfors S. A methodological study of venous valvular insufficiency and musculovenous pump function of the lower leg. Phlebology 1992; 7: 12–19.

37.Neglen P, Raju S. A comparison between descending phlebography and duplex doppler investigations in the evaluation of reflux in chronic venous insufficiency: a challenge to phlebography as the «gold standard». J Vasc Surg 1992; 16: 687–693.

38.Lees TA, Lambert D. Patterns of venous reflux in limbs with skin changes associated with chronic venous insufficiency. Br J Surg 1993; 80: 725–728.

39.Hanrahan LM, Araki CT, et al. Distribution of valvular incompetence in patients with venous stasis ulceration. J Vasc Surg 1991; 13: 805–812.

40.Walsh JC, Bergan JJ, et al. Femoral venous reflux is abolished by greater saphenous stripping. Ann Vasc Surg 1993; 8: 566–570.

41.Fischer H, Siebrecht H. Das Kaliber der tiefen Unterschenkelvenen bei der primaren Varicose und beim postthrombotischen Syndrome (Eine phlebographische Studie). Der Hautarzt 1970;

5:205–211.

42.Hach W, Schirmers U, Becker L. Veranderungen der tiefen Lietvenen bei einer Stammverikose der V. saphena magna. In: Muller-Wiefel H, ed. Mikrozirkulation and Blutrheologic. Baden Baden: Witzstock, 1980.

43.Walsh JC, BerganJJ, et al. Proximal reflux adversely affects distal venous function. Vasc Surg 1996; 30: 89–96.

44.Neglen P, Raju S. Detection of outflow in chronic venous insufficiency. J Vasc Surg 1993; 17: 583–589.

45.McDaniel HB, Marston WA, et al. Recurrence of chronic venous ulcers on the basis of clinical, etiologic, anatomic, and pathophysiologic criteria and air plethysmography. J Vasc Surg 2002;

35:723–728.

46.Marston WA. PPG, APG, duplex: Which noninvasive tests are most appropriate for the management of patients with chronic venous insufficiency? Semin Vasc Surg 2002; 15: 13–20.

https://t.me/medicina_free

Глава 87

Варикозная болезнь

Марк Д. Иафрати, Томас Ф. О’Доннелл

Варикозная болезнь и ее лечение обсуждались еще с древних |

Такое, связанное с полом, различие главным образом было |

времен [1]. Хотя хирургическое лечение методом перевязки и |

связано с более частой встречаемостью невыраженного стволово- |

стриппинга (удаления венозного ствола) на протяжении пос- |

го варикоза среди мужчин. У более чем 80% обследованных отме- |

ледних 100 лет оставалось стандартными [2], более поздние ис- |

чалось наличие умеренно выраженного ретикулярного варико- |

следования ставят под сомнение эффективность такого подхо- |

за. С возрастом отмечено увеличение распространенности всех |

да [3–5]. Цель данной главы рассмотреть патофизиологию, |

категорий варикоза. Не было обнаруженно связей заболеваемо- |

диагностику и хирургическое лечение варикозной болезни. Фа- |

сти с социальным классом пациентов. В отличие от более ран- |

кты по уровню и распространенности варикозной болезни весь- |

них наблюдений отмечена более частая встречаемость хрониче- |

ма противоречивы. За период с 1930 по 1960 г. проведено не- |

ской венозной недостаточности и умеренно выраженной |

сколько крупных исследований, по результатам которых |

варикозной болезни среди мужчин, чем среди женщин [14]. |

сообщалось, что распространенность варикозной болезни сре- |

|

ди всей популяции населения в среднем составляет 2% [6–8]; |

Патофизиология |

заболеваемость среди женщин приблизительно в 2–4 раза пре- |

|

вышает таковую среди мужчин [9]. Однако формат опросника |

|

данных исследований оставлял желать лучшего. В 1978 г. Widmer |

Относительно этиологии варикозной болезни существуют проти- |

представил результаты по отдельной группе населения под на- |

воречивые теории [15–17]. В прошлом недостаточность клапа- |

званием «фабричные рабочие» [10]. Неожиданным оказалось |

нов вен и венозная гипертензия считались начальными процес- |

то, что более высокий уровень заболеваемости был среди муж- |

сами при развитии варикоза. Классическая теория нисходящей |

чин (5,2%), чем среди женщин (3,2%), а в целом частота встре- |

недостаточности клапанов находила поддержку известных в про- |

чаемости варикозной болезни в этой группе составила 4,2%. |

шлом врачей Trendelenburg (Тренделенбурга) [18] и Harvey (Хар- |

Четкая взаимосвязь развития варикозной болезни и возраста |

ви). Эдинбургское исследование вен продемонстрировало, что у |

представлена в одном из исследований, в котором сообщалось о |

пациентов без признаков варикоза может обнаруживатся сегмен- |

пятикратном увеличении уровня заболеваемости варикозной бо- |

тарный венозный рефлюкс, в то время как у пациентов с более вы- |

лезни среди пожилых людей [11]. Кроме того, среди пациентов с |

раженным варикозом отмечается усиление поверхностного и сме- |

наличием варикозно измененных вен или телеангиэктазий, в |

шанного рефлюкса [19]. Хотя имеется четкая связь между венозной |

49–90% случаев отмечена выраженная семейная предрасположен- |

гипертензией и варикозной болезнью, одно только давление не счи- |

ность [10, 12, 13]. Одно из последних крупных перекрестных ис- |

тается достаточной причиной для развития варикоза. Если нор- |

следований проведено в г. Эдинбурге. Для него была произведена |

мальные вены подвергаются высокому внутрисосудистому давле- |

случайная выборка среди мужчин и женщин в возрасте 18–64 |

нию, то они становятся гипертрофированными. Такие вены |

года из пациентов 12 врачебных практик. Среди 1566 исследуе- |

используются для артериального шунтирования и становятся ар- |

мых заболеваемость стволового варикоза составила 40% у муж- |

териоподобными с утолщенной стенкой. Вены у пациентов с вари- |

чин и 32% у женщин, с поправкой на возраст. |

козом дилатированы, а не гипертрофированы. Такие дефекты мо- |

https://t.me/medicina_free

386 Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем

гут объяснить боковые прорывы, веретенообразный варикоз между состоятельными клапанами, спонтанное прекращение воспалительных явлений (разрешение) в варикозных узлах и быть причиной того, что при использовании подкожной вены для шунтирования in situ вены с разрушенными клапанами не дилатируются [16]. В более поздних работах высказывались предположения, что внутренние патологические процессы вен приводят к их дилатации с последующим развитием недостаточности [20, 21]. Световая и электронная микроскопия участков варикозных вен выявила дегенерацию в клеточной организации, которая значительно отличалась от строения нормальной венозной стенки. Эти структурные отклонения, идентифицированные при световой и электронной микроскопии, включают вакуолизацию эндотелия с появлением пикнотических ядер [22], истончение и дезорганизацию гладкомышечного слоя [16, 20], фиброзную дегенерацию медии [16] и набухание и спиралевидное расщепление волокон коллагена. Обнаружено, что мышечные клетки были разделены коллагеновыми инфильтратами, что предположительно препятствовало их совместному взаимодействию для поддержания венозного тонуса в ответ на постуральные, экологические и гормональные воздействия [16]. Распределение дегенерации стенки вены не однородно. Некоторые сегменты могут быть утолщены и фиброзированы, в то время как другие — аневризматически изменены. Морфологические и гистохимические исследования подчеркнули изменение содержания эластана, коллагена, и гладких мышечных волокон в подкожных венах нижних конечностей, полученных от пациентов с первичным варикозом [16, 20, 23]. Thulesius с соавторами показали, что у изолированных сегментов вен, полученных от пациентов с первичными и вторичными варикозом, отмечается снижение способности к сокращению в ответ на адреналин, серотонин, гистамин и пассивное растяжение [24].

Lowell с соавторами продемонстрировали, что в первичных варикозных венах эндотелий-независимая релаксация, произведенная оксидом азота, снизилось на 86% по сравнению с контрольной группой; наблюдалось снижение доли протеина и увеличение доли эндотелия. Эти данные подтверждают, что в участках вен, полученных от пациентов с первичным варикозом, отмечается снижение как эндотелиальной, так и гладкомышечной функции. Подобные функциональные, биохимические, и структурные изменения отмечаются не только в варикозно измененных притоках, но и в варикозно неизмененных подкожных венах, полученных от того же самого пациента. Эти результаты поддерживают гипотезу о предшествующем наличие патологических изменений, вероятно, способствующих формированию варикоза [25].

В то время как триггеры и механизмы повреждения венозной стенки и клапанов остаются неясными, воспалительный процесс может быть ранним предвестником заболевания. Индикаторы воспалительного процесса включают: повышение проницаемости эндотелия; прикрепление к эндотелию циркулирующих лейкоцитов; инфильтрацию соединительной ткани моноцитами, лимфоцитами и тучными клетками; образование фиброзных тканевых инфильтратов и некоторых молекулярных маркеров, таких как фактор роста или совокупность молекул мембранной адгезии [26]. Плазма, полученная от пациентов с варикозной болезнью, вызывает активацию моноцитов еще не изученным способом [27]. Многие из этих маркеров обнаруживаются уже на ранних стадиях хронической венозной недостаточности и могут участвовать в развитии первичной дисфункции венозных клапанов. Среди нескольких возможных причин (гипоксия, гуморальная стимуляция) триггерными механизмами воспаления могут служить изменения в жидких средах по сравнению с нормальным физиологическим уровнем и рас-

тяжение эндотелия под влиянием повышенного венозного давления [26, 28].

Анатомия поверхностной венозной системы

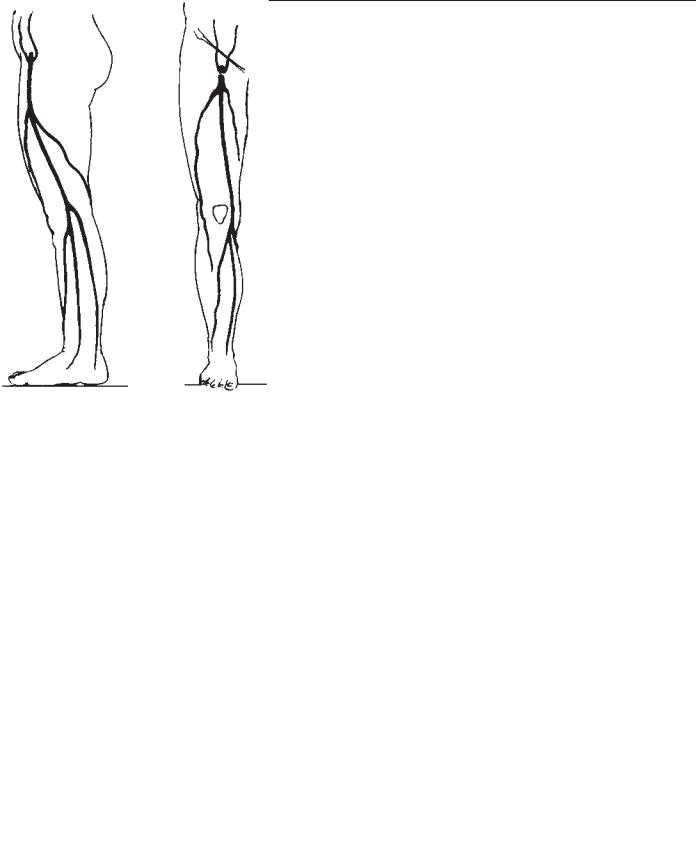

Хроническую венозную недостаточность традиционно классифицировали на основании анатомии, функционального состояния и клинической выраженности. Анатомическая классификация хронической венозной недостаточности важна, потому что связывает локализацию хронической венозной недостаточности с последующими клиническими мероприятиями. Хроническая венозная недостаточность может вызвать поражение поверхностной венозной системы на трех уровнях (рис. 87.1).

1.Субкутикулярные венулы самого поверхностного уровня, включающие обширную сеть мелких вен, которые расположены внутрикожно. На самых ранних стадиях поражения поверхностных вен хронической венозной недостаточностью эти сосуды легко распознаются, в частности в области медиальной лодыжки, где образуется «лодыжечная вспышка».

2.На втором уровне в пределах подкожных тканей расположены более крупные вены, являющиеся притоками основных стволов подкожных вен. Эти вены удлиняются и дилатируются в результате недостаточности клапанов, расположенных в них или клапанов основных стволов большой и малой подкожных вен.

Рис. 87.1. Поверхностная венозная система и ее притоки могут быть разделены на три уровня. На самом поверхностном первом уровне располагаются внутрикожные венулы, образующие сеть мелких вен. На среднем, или втором, уровне лежат притоки главных поверхностных венозных стволов, которые обычно удлиняют и образуют варикозные узлы. На третьем, или самом глубоком, слое располагается главный поверхностный венозный ствол, т. е. большая подкожная вена.

https://t.me/medicina_free

Глава 87. Варикозная болезнь 387

3.На третьем, самом глубоком уровне, расположенном прямо на глубокой фасции, находятся основные поверхностные венозные стволы, включая большую и малую подкожные вены.

Анатомия большой подкожной вены лучше изучена в результате выполнения бедренно-подколенно-тибиального шунтирования in situ. Дуплексное сканирование и антеградная флебография способствовали уточнению антомических вариантов и будут рассмотрены впоследствии [29]. Большая подкожная вена возникает кпереди от медиальной лодыжки и идет наискось и кзади, пересекая передне-медиальную поверхность большеберцовой кости (рис. 87.2). В области или ниже коленного сустава в нее впадает задняя арочная вена. Далее, в области коленого суства, основной подкожный ствол идет более поверхностно и в него впадает передний подколенный приток. Большая подкожная вена затем поднимается проксимально по поверхности глубокой фасции бедра и образует соустье с общей бедренной веной в области овальной ямки. В верхней трети бедра в большую подкожную вену впадают передненаружный и заднемедиальный притоки. Большая подкожная вена в промежутке между коленом и овальной ямкой может иметь ветвистое строение или образовывать второй ствол, что имеет очевидное значение для процедуры ее перевязки и удаления. На голени только в 65% случаев обнаруживается одиночный ствол. Дуплексное сканирование позволяет предположить более частую встречаемость различных вариантов строения, чем полагалось ранее. Kupinski и группа г. Олбани представили

Рис. 87.2. Анатомия большой подкожной вены. У большой подкожной вены на уровне бедра имеются передняя и задняя ветви, которые располагаются более поверхностно в отношении основного ствола. В области колена большая подкожная вена образует трифуркацию, как «трезубец Нептуна», отдавая переднюю и заднюю ветви.

результаты опыта дуплексной оценки большой подкожной вены 1500 нижних конечностей [30]. Среди них исследовалось приблизительно 1200 больших подкожных и 470 малых подкожных вен перед шунтированием ниже паховой складки. На уровне бедра в 60% нижних конечностей отмечалось наличие единственного основного ствола большой подкожной вены, в то время как ветвящаяся двойная система наблюдалась почти в 20% случаев, удвоение ствола в 10% случаев, а замкнутая система в оставшихся 10%случаев. Интерес представляла одиночная латеральная доминирующая система (8% случаев). На уровне голени у большего числа исследованных конечностей отмечалось наличие единственного ствола — 65% случаев. В остальных случаях определялось удвоение ствола. Примерно в 90% конечностей на голени доминировал передний ствол большой подкожной вены. Отмечено значительное разнообразие числа и локализации ветвей. Некоторые хирурги указывают, что большая подкожная вена расположением своих ветвей как на бедре, так и в области коленного сустава напоминает трезубец Нептуна.

Малая подкожная вена берет начало сзади от латеральной лодыжки и поднимается в направлении ахиллова сухожилия (рис. 87.3). Эта вена располагается на глубокой фасции центрально, в области между нижней и средней третью голени. В верхней трети голени малая подкожная вена прободает глубокую фасцию и идет к подколенной области между головками икроножной мышцы. В большинстве случаев малая подкожная вена впадает в подколенную вену выше области коленного сустава. Пример-

Рис. 87.3. Анатомия малой подкожной вены. Малая подкожная вена может соединяться с большой подкожной веной, расположенной, как показано, более медально. Данная вена начинается кзади от латеральной лодыжки и направляется проксимально к коленному суставу, в большинстве случаев выше подколенной складки.

https://t.me/medicina_free

388 Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем

но в трети случаев малая подкожная вена может впадать в большую подкожную вену или даже соединяться с глубокими мышечными венами в верхней части бедра. Изредка малая подожная вена впадает в глубокие вены голени или боьшую подкожную вену в верхней трети нижней конечности.

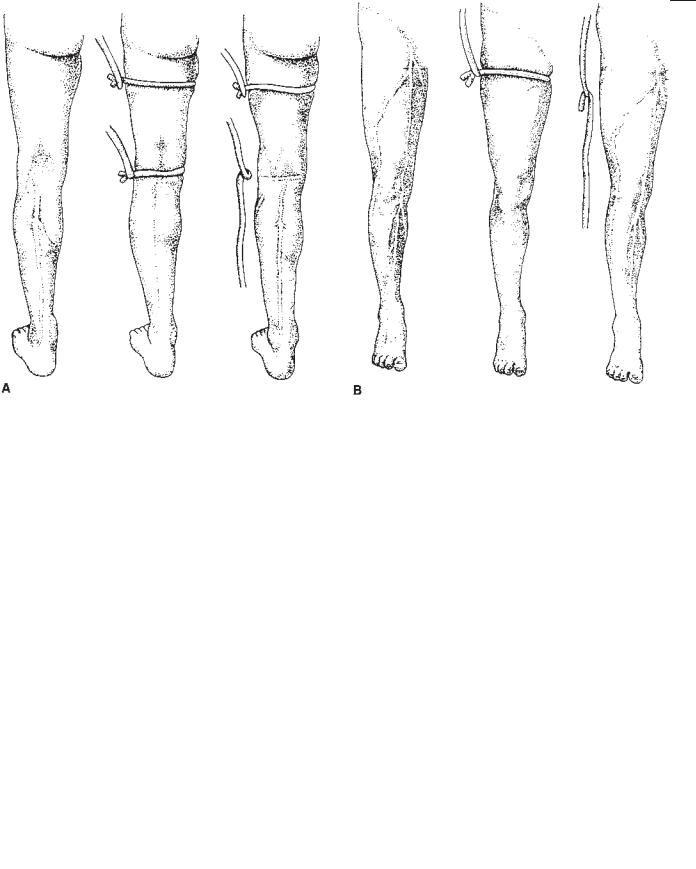

Перфорантные вены

Перфорантные вены соединяют поверхностную и глубокую венозные системы [31]. Термин «коммуникантная вена» используется для вен, соединяющих вены в пределах одной системы [32]. В отличие от поверхностных ветвей перфорантные вены демонстрируют большее постоянство локализации. Как показано в предыдущем исследовании, проведенном нашей группой, при выполнении субфасциальной перевязки вен некомпетентные перфорантные вены наиболее часто располагались на 5–10 см выше области медиальной лодыжки [33]. В нормальной конечности перфорантные вены допускают однонаправленный кровоток из системы поверхностных вен в глубокую венозную системы при помощи системы открывающихся в одну сторону клапанов (рис. 87.4). Перфорантные вены могут быть как прямыми, непосредственно сообщающими систему поверхностных вен с основными глубокими венами, так и непрямыми, соединяющимися с глубокой венозной

системой посредством мышечных вен. Анатомическая локализация прямых перфорантов довольно постоянна, в то время как расположение непрямых перфорантов сильно варьирует [31, 33–35].

Существует четыре группы перфорантных вен нижней конечности: в области стопы, по медиальной и латеральной поверхностям голени и на бедре. Перфоранты стопы напрямую соединяют глубокие вены (предплюсневую и дорзальную) с поверхностными венами стопы. Эти перфоранты либо не имеют клапанов, либо их клапаны пропускают кровоток в одном направлении из поверхностной венозной системы в глубокую [36, 37].

Вены медиальной поверхности голени клинически более значимы. При исследованиях на трупах было идентифицировано 7–20 перфорантных вен медиальной поверхности голен, больше половины которых являлись прямыми перфорантами. По нашему опыту, нижний перфорант (Кокетт I) локализуется кзади и ниже медиальной лодыжки сразу кзади от задней большеберцовой вены [33]. Обычно это самая маленькая из трех перфорантных вен. Вены Кокетт II и III типично расположены на 7–9 см и 10–12 см выше медиальной лодыжки кзади от большеберцовой кости. Эти перфоранты соединяют заднюю арочную вену или другие притоки большой подкожной вены с задней боьшеберцовой веной [35] (рис. 87.5). Четвертая группа перфорантных вен медиальной поверхности голени располагается на 1–2 см кзади от медиального края большеберцо-

|

|

|

|

|

A |

|

|

Б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 87.4. Анатомия перфорантных и коммуникантных вен. (A) Вид медиальной поверхности нижней конечности. Показаны: передняя ветвь подкожной вены, основной ствол большой подкожной вены, который берет начало кпереди от медиальной лодыжки, и задняя арочная вена, соединяющая большинство коммуникантных вен. (Б) Показаны медиальные коммуникантные вены, прободающие фасцию и вливающиеся в задние большеберцовые вены. Латеральные коммуникантные вены вливаются в икроножную вену более проксимально.

Рис. 87.5. Четыре наиболее часто встречающиеся области расположения медиальных перфорантных вен (круги); ход большой подкожной вены (пунктирная линия); общепринятый доступ при открытой операции субфасциальной перевязки перфорантов (операция Линтона), помещенный в проекции вен (сплошная линия).

https://t.me/medicina_free

Глава 87. Варикозная болезнь 389

вой кости. Эти перфоранты сгруппированы в три группы на расстоянии 18–23 см от медиальной лодыжки. Меньше чем половина этих перфорантов напрямую соединяет ствол большой подкожной вены с задней большеберцовой веной, а большая их часть является непрямыми перфорантами. Хотя все перфорантные вены медиальной поверхности голени переходят из глубокого заднего отдела в подкожный, только приблизительно 62% переходит в задний поверхностный отдел (рис. 87.6). Такие анатомические наблюдения имеют существенное значение для хирургических вмешательств, так как при субфасциальной эндоскопической перевязке перфорантных вен обзору доступен только задний поверхностный отдел. Для идентификации других перфорантных вен требуется выполнение фасциотомии в проекции большеберцовой кости. Перфорант Бойда располагается сразу ниже коленного сустава и соединяет основной ствол или притоки большой подкожной вены и большеберцовую или подколенную вены [38].

По латеральной поверхности голени перфорантные вены располагаются тремя группами. В проксимальном отделе по задней латеральной поверхности голени перфоранты соединяют притоки малой подкожной вены с мышечным синусом или соединительными венами, впадающими в глубокие вены. Дистальнее по задней латеральной поверхности голени находятся икроножные перфоранты. Передние латеральные перфоранты объединяют притоки большой подкожной вены и переднюю большеберцовую вену [39]. В области бедра расположено несколько меньше перфоранных вен; однако клинически они могут быть весьма значимыми. Перфорантные вены Додда и Гунтера обычно расположены в гунтеровом канале и объединяют поверхностную бедренную вену или подколеную вену с большой подкожной веной как напрямую, так и косвенно [32].

Диагностика

Клинические проявления

Главными симптомами варикозной болезни являются: наличие косметического дефекта, отечность области лодыжи, боли в области голени и, при более выраженных формах заболевания — кожная гиперпигментация, липодерматосклероз и экзема. На терминальных стадиях варикозной болезни присоединяется образование венозных язв. Поверхностные флебиты и венозные кровотечения отмечаются намного реже.

Симптомы

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН

При поражении поверхностной венозной системы наиболее частым первым симптомом в дополнении к умеренной отечности является косметический дефект в виде расширеных подкожных вен. Первоначально венозное расширение более выражено в наиболее уязвимых областях, в частности по внутренней поверхности нижнего отдела голени. Пациент может наблюдать расширение мелких внутрикожных вен под медиальной лодыжкой в виде так называемой «лодыжечной вспышки», патогномоничной для хронической венозной недостаточности. В результате длительных статических нагрузок отмечается постепенное прогрессирование данного симптома. У женщин расширение вен может увеличиваться во время менструаций. При прогрессировании хронической венозной недостаточности вены становятся более извилистыми и крупными и пациент отмечает появление их в проксимальных отделах конечности. Хо-

A Б

|

|

|

Рис. 87.6. Отделы и медиальные вены ниж- |

|

|

|

ней конечности. Поперечные срезы на уров- |

|

|

|

не Кокетт II (A), Кокетт III (Б), «24 см» (В) |

|

|

|

и более проксимальный парабольшеберцо- |

|

|

|

вый (Г). GSV — большая подкожная вена; |

|

|

|

PAV — задняя арочная вена; PTVs — задние |

|

|

|

большеберцовые вены; SPC — задний по- |

|

|

|

верхностный отдел; Cll — Кокетт II; |

|

|

|

C III — Кокетт III; PTP – парабольшебер- |

|

|

|

цовый перфорант. (С разрешения из Mozes |

|

|

|

C, Cloviczki P, et al. J Vasc Surg 1996; 24: |

В |

|

Г |

800–808.) |

|

|

|

|

https://t.me/medicina_free

390 Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем

тя умеренно выраженный варикоз может развиться у женщин еще в подростковом возрасте, как правило, во время беременности отмечается быстрое увеличение числа и выраженности варикозно расширенных вен. С каждой последующей беременностью количество и диаметр варикозно расширенных вен еще более возрастают.

ОТЕЧНОСТЬ

Отечность является ранним симптомом заболевания вен. Пациент обычно отмечает, что опухоль незначительна и ограничиватся только областью лодыжки. После ночного отдыха она обычно исчезает, особенно после отдыха конечности в приподнятом положении. На ранних стадиях хронической венозной недостаточности отечность ограничивается только областью лодыжки, однако при более выраженных формах варикоза может наблюдаться прогрессирование распространения отечности до уровня середины голени. В отличие от отека при лимфэдеме, на ранних стадиях хронической венозной недостаточности не отмечается отечности плюсневой области. Вначале, при надавливании на область отека, образуются ямки, но при формировании хронического отека развивается подкожный фиброз и этот признак исчезает. Ранее считалось, что образование ямок нехарактерно только для лимфэдемы, однако определяющим фактором является степень развития подкожного фиброза независимо от причины его возникновения (лимфатической или венозной) [40].

БОЛЬ

Несколько видов боли обычно ассоциируются с хронической венозной недостаточностью. Самые распространенные — тяжесть в конечности или боль после длительного нахождения в вертикальном положении. Боль обычно ощущается в области голени, но, в отличие от болевого синдрома при недостаточности артериального кровообращения, ходьба может уменьшить болевые ощущения, связанные с хронической венозной недостаточностью. Пациенты могут также испытать боль по ходу варикозно измененной вены после длительного нахождения в положении стоя, что, вероятно, является результатом венозного застоя и растяжения венозной стенки. Ощущение тяжести в нижних конечностях довольно быстро нивелируется в положении лежа с приподнятым ногами. Болевые ощущения могут усиливаться при теплой влажной погоде, а также у женщин во время менструаций, так как оба состояния ассоциируются с задержкой соли и жидкости в организме, что вызыват увеличение отека. Пациенты с недостаточностью клапанов глубоких вен могут отмечать внезапное появление тяжести в нижних конечностях, при принятии вертикального положения. Наши пациенты описывали это как «ощущение наливания в ногу жидкости до полного ее заполнения». При дальнейшем нахождении в вертикальном положении эти ощущения усиливаются до выводящего из терпения разрывающего чувства тяжести в области голени. Как правило, у данных пациентов имеется и сопутствующая недостаточность поверхностных вен. Причиной болевого синдрома при хронической венозной недостаточности может являться кожная инфекция, развивающаяся вторично при дерматите, но данный вид боли связан с первичным процессом, а не с фактическим вовлечением венозного русла.

КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Пациент может наблюдать изменение пигментации кожи конечности, обычно характерные изменениям при отложении коричневого гемосидерина в коже. Подобное изменение окраски кожи вы-

зывает смущение у пациента — как будто «я не мыл эту область» или «это похоже на грязь». Весьма часто экзематозный дерматит, ассоциирующийся с выраженными формами хронической венозной недостаточности, может привести пациента к дерматологу для назначения терапии. В целом, подобные кожные изменения характеризуют длительно существующую хроническую венозную недостаточность. Пациенты после перенесенного тромбофлебита подкожных вен отмечают сохранение змеевидных участков гиперпигментации вдоль пораженного участка вены.

Осмотр

Осмотр конечности пациента с хронической венозной недостаточностью более важен для назначения лечения, чем при обследовании пациентов с артериальной недостаточностью. Осмотр необходимо проводить в положении стоя на возвышении (табурет или кушетка). Желательно использовать лампы накаливания для идентификации теней от варикозных вен. Четыре традиционных этапа врачебного осмотра выполняются по очереди: осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация, с особым акцентом на первые два шага. Конечность пациента осматривается в положении стоя. Весьма полезны для клинических отметок во время осмотра специальные готовые анатомические диаграммы нижних конечностей для пациентов с хронической венозной недостаточностью. Наличие «венозной вспышки» ниже области медиальной лодыжки является одним из первых признаков хронической венозной недостаточности. Телеангиэктазии представляют собой расширение внутрикожных венул шириной не более 1 мм. Ретикулярные вены — это расширенные, непальпируемые подкожные вены шириной 4 мм и меньше. Варикозные вены — это дилатированные пальпируемые подкожные вены шириной более 4 мм [41].

Отек указывает на функционально более выраженные стадии заболевания вен. Конечность измеряется в специфических анатомических точках для объективного документирования степени выраженности отека. Наличие кожной гиперпигментации особенно в области выше лодыжки имеет серьезное значение и должно быть описано. Может наблюдаться чешуйчатый дерматит.

Локализация венозной язвы картируется на диаграмме. Должны быть описаны размеры, глубина язвы, а также выраженность грануляций. Венозные язвы обычно образуются по медиальной надлодыжечной поверхности голени — участке, на котором располагаются три крупных нижних перфорантных вены, а также области наибольшего гидростатического давления. В отличие от артериальных, венозные язвы расположены поверхностно и редко пенетрируют фасцию. Хирургический разрез выполняют кпереди от медиальной лодыжки или в области локализации перфорантной вены. Наконец, должно быть произведено картирование расположения дилатированных поверхностных вен.

Далее производят пальпацию конечности. Оценивают состояние отека подкожных тканей. При выраженных формах хронической венозной недостаточности конечность более плотная и упругая на ощупь. Определяют кожную температуру, и наличие гипертермии может указывать на подлежащий целлюлит. Поскольку у тучных пациентов некоторые вены не визуализируются при осмотре, то пальпация является лучшим методом для уточнения локализации варикозно расширенных подкожных вен на бедре и голени. Определение в области голени циркулярных дефектов подкожных тканей позволяет заподозрить наличие некомпетентной перфорантной вены в данной области [33]. Предварительная обработка кожного покрова конечности гелем позволяет

https://t.me/medicina_free

Глава 87. Варикозная болезнь 391

облегчить пальпацию фасциальных дефектов. Эти участки должны быть отмечены на коже, если исследование проводится перед операцией, или отмечены на диаграмме с указанием удаленности от области лодыжки.

Жгутовые пробы

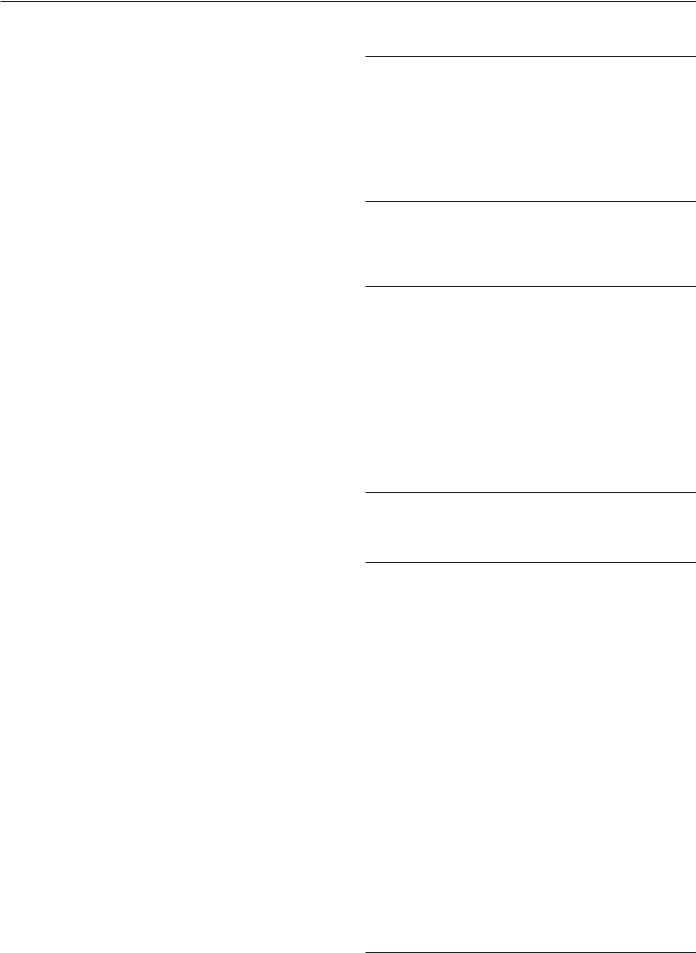

Проведение жгутовых проб, первоначально разработанных Brody и впоследствии измененных Trendelenburg [18], преследует две цели:

1)определить уровень недостаточности клапанов поверхностной венозной системы;

2)установить вовлеченность в процесс глубокой венозной системы.

Пациент должен находиться в положении лежа на спине с приподнятой конечностью в течении как минимум минуты до начала исследования. При этом в результате уменьшения венозного кровотока, происходит опорожнение подкожные вены. Турникеты накладывают на верхнюю и нижнюю части бедра, голень и над областью лодыжки. Затем пациент встает. Заполнение поверхностных вен голени свидетельствует о недостаточности перфорантных вен этой области. Затем турникеты, начиная с самого нижнего, снимают один за другим (рис. 87.7). Если при снятии лодыжечного турникета происходит заполнение поверхностных вен, это свиде-

тельствует о некомпетентности перфорантных вне. Если после удаления турникета, расположенного ниже колена, происходит заполнение системы малой подкожной вены, то вероятнее всего наличие недостаточности клапанов малой подкожной вены. Затем снимают турникет в нижней части бедра для оценки компетентности перфорантных вен, расположенных в гунтеровом канале. Наконец, если большая подкожная вена остается незаполненной, то производят удаление жгута в области верхней части бедра для того, чтобы установить наличие недостаточности в области сафенофеморального соустья. Дополнительная информация может быть получена путем изменения последовательности снятия турникетов и выполнением нагрузочных проб.

В дополнение к жгутовым пробам выполняется пальцевой контроль области перфорантных вен для определения их недостаточности. Пальцы помещены над областью перфорантной вены, конечность поднимают для опорожнения большой подкожной вены. Пациент встает, и исследователь начинает попеременно убирать пальцы (как при игре на фортепиано). При некомпетентности перфоранта после удаления пальца с данного участка будет отмечаться выпирание вен.

Аускультация

Артерио-венозные фистулы хотя и встречаются редко, могут быть связаны с развитием выраженного варикоза нижних конечностей. При аускультации варикозно измененных вен обычно выслуши-

|

|

А |

|

Б |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 87.7. (A) Проба Тренделенбурга. Турникеты наложены на верхнюю часть бедра и в области колена для выявления недостаточности большой и малой подкожных вен. Справа: нижний турникет удален для демонстрации некомпетентности малой подкожной вены. (Б) Проба Тренделенбурга для определения недостаточности большой подкожной вены. Слева: расширенная система большой подкожной вены перед опорожнением для наложения турникета. После удаления турникета ниже овальной ямки быстро заполняется вследствии некомпетентности клапана сафенофеморального соустья.

https://t.me/medicina_free

392 Раздел XII. Хирургия венозной и лимфатической систем

вается постоянный шум. Пульсирующий артериальный компонент определяется при установке допплеровского датчика на область варикозно измененной вены. Так же может определяться кожная гипертермия.

Инструментальная диагностика

В то время, как тщательный врачебный осмотр обнаруживает кладезь необходимой клинической информации, методы сосудистой визуализации могут быть чрезвычайно полезными для определения тактики лечения заболеваний вен. Все доступные методы можно подразделить на физиологические и анатомические исследования, хотя имеется значительный процент дублирования получаемых данных. Флебография и ультразвуковое дуплексное сканирование предоставляют детальную анатомическую информацию, позволяющую выполнить картирование вен, перфорантов, идентифицировать окклюзии и оценить клапанный рефлюкс на отдельных участках вен. Физиологические данные получают с помощью разнообразных плетизмографических техник. Всестороннее обсуждение методов сосудистой визуализации выходит за рамки содержания данной главы. Мы считаем, что дуплексное сканирование с измерением времени закрытия клапанов сегментов вен при помощи быстрого расслабления пневматической манжеты [42] весьма полезно при планировании рутинного хирургического вмешательства. Флебографию оставляют для более сложных случаев, которые требуют трансплантации венозных клапанов или используют при многочисленных повторных вмешательствах. На наш взгляд, плетизмография в первую очередь полезна в качестве научно-исследовательской методики, позволяющей нам количественно оценить гемодинамический эффект произведенных вмешательств.

Классификация хронической венозной недостаточности

Интерпретации и сопоставлению данных, касающихся заболеваний вен, исторически препятствует отсутствие единых стандартов отчетности в отношении заболевания вен. В 1988 г. общество сосудистых хирургов/Северо-Американский филиал Международного общества сердечно-сосудистых хирургов повлияло на изменение данной ситуации публикацией Стандартов отчетности при заболеваниях вен [43]. Эти основополагающие принципы отчетности при заболеваниях вен впоследствии были усовершенствованы и расширены консенсусом на международной конференции по хроническим заболеваниям вен, проведенной при поддержке Американского венозного форума [41]. Классификация конечностей с наличие хронического заболевания вен проводится в соответствии с клиническими симптомами (C), этиологией (E), анатомическим расположением (A), и патофизиологическими признаками (P), как изображено в табл. 87.1–87.3. При использовании этой схемы возможно более точное и унифицированное сопоставление предоставляемых и литературных данных. Например, пациент с активной язвой, у которого варикозная болезнь появилась в возрасте 40 лет, без предшествующих тромбозов, с имеющимся рефлюксом в области сафенофеморального соустья и подколенной вены будет обозначаться как C6EрAs2d14Pr. В дополнение к классификации CEAP стандарты отчетности также включают оценочные шкалы выраженности патологии, факторов риска и критериев исхода заболевания.

Таблица 87.1. Классификация хронической венозной недостаточности нижних конечностей [41]

CКлинические симптомы (класс 0–6) + добавленный

(A)для асимптомного и (S) симптомного течения E Этиологическая классификация (врожденный,

первичный, вторичный)

А Анатомическое распределение (поверхностные, глубокие или перфорантные вены – раздельно или в сочетании)

P Патофизиологическая дисфункция (рефлюкс или окклюзия – раздельно или в сочетании)

Таблица 87.2. Клиническая классификация хронической венозной недостаточности нижних конечностей [41]

Класс 0 Отсутствие видимых или пальпируемых признаков заболевания вен

Класс 1 Телеангиоэктазии, ретикулярные вены, «лодыжечная вспышка»

Класс 2 Варикоз вен Класс 3 Отек без кожных изменений

Класс 4 Изменения кожи, характерные для заболеваний вен (в т. ч. пигментация, венозная экзема и липодерматосклероз)

Класс 5 Вышеперечисленные изменения кожи с наличием зажившей язвы

Класс 6 Вышеперечисленные изменения кожи с наличием активной язвы

Таблица 87.3. Сегментарная локализация хронической венозной недостаточности нижних конечностей [41]

Поверхностные вены (AS1–5)

1 Телеангиоэктазии/ретикулярные вены большой подкожной вены

2 Выше колена

3Ниже колена

4Малая подкожная вена

5Вена, не являющаяся большой или малой подкожной

Глубокие вены (AD6–16)

6 Нижняя полая вена/Подвздошные вены

7Общие подвздошные вены

8 Внутренние подвздошные вены

9Наружные подвздошные вены

10Тазовые: гонадные, широкой связки, бедренные

11Общие бедренные

12Глубокие бедренные

13Поверхностные бедренные

14Подколенные

15Большеберцовые (передние, задние или малоберцовые)

16Мышечные (икроножная, камболовидная, другие)

Перфорантные вены (AP17,18)

17Бедра

18Голени

https://t.me/medicina_free

Глава 87. Варикозная болезнь 393

Нехирургическое лечение

К наиболее общим методам лечения венозной патологии нижних конечностей относятся: отдых, возвышенное положение конечности и компрессия. Компрессионная терапия берет свое начало еще в VIII веке до н.э., когда пророк Исаия (Is.1:6) упоминает о лечебных перевязках. В 1676 г. Weisman предложил чулок из обработанной кожи собаки для лечения венозных язв [44]. Материалы и конструкции компрессионных чулок и бинтов все более совершенствуются, обеспечивая распределение компрессионного давления и лучшее прилегание, однако основной принцип не меняется. Компрессионная терапия остается основой лечения венозной патологии.

Фармакотерапия венозных заболеваний в Соединенных Штатах в значительной степени ограничивается применением антикоагулянтов и противовоспалительных препаратов при тромботических осложнениях, при возникновении необходимости — приемом обезболивающих и антибиотиков — при наличии инфекции. Ведется исследование множества препаратов. Самыми многообещающими являются очищенные микронизированные фракции флавоноидов. Эти венотропные препараты способствуют увеличению венозного тонуса и улучшению лимфатического дренирования. Такие вещества (Dalfon 500) доступны и широко используются в Европе. При проведении двойных слепых плаце- бо-контролируемых рандомизированных исследований отмечено уменьшение отека, улучшение транскутанного напряжения кислорода, уменьшение выраженности застойного дерматита и ускорение заживления язв [44, 45].

Хирургическое лечение

До операции варикозно измененные притоки большой и малой подкожной вен маркируются несмываемой ручкой. Лучше всего производить разметку в положении пациента стоя с использованием специального освещения для лучшей визуализации вен. У пациентов с выраженной подкожно-жировой клетчаткой визуализация подкожных вен затруднена, в связи с чем для обнаружения варикозно измененных притоков используют метод пальпации.

Общехирургическая процедура

Выбор метода анестезии индивидуален, определяется общим состоянием пациента и планируемым объемом вмешательства. Эффективно используются спинномозговая, перидуральная, общая и местная виды анестезии. Деревянное T-образное расширение ножного конца стола позволяет отвести конечность. В дополнение к этому использование подставки Мейо, покрытой подушкой, может быть полезным, для того чтобы придать конечности возвышенное положение для лучшего доступа к заднемедиальным венам голени. Для обработки конечности используют антисептик на основе йода. Чтобы избежать стирания отметок, маркирующих расположение венозных притоков, йод-содержащим раствором обрабатывается только паховая область с последующей обработкой йод-содержащей краской. При отграничении операционного поля особое внимание уделяется паховой области. Этот участок отграничивают втрое сложенным полотенцем, с последующим укрытием герметизирующим эластическим материалом. На стопу может быть надета перчатка большого размера, позволяющая укрыть половину стопы, мож-

но также использовать мешок Лахея. Если стопа должна оставаться на операционом поле, то ее тщательно очищают йод-со- держащим раствором с последующей обработкой йод-содержа- щей краской дважды.

Доступ к большой подкожной вене

В отличие от некоторых описаний этой части процедуры мы предпочитаем делать поперечный разрез кожи выше паховой связки. Небольшой разрез начинают над областью бедренной артерии, продолжают его латерально над паховой связкой примерно на протяжении 5 см. У тучных пациентов кожный разрез будет более длинным. Есть несколько преимуществ размещения кожного разреза в этой области.

1.Достигается лучший косметический эффект в связи с тем, что разрез располагается выше линии купального костюма.

2.Разрез находится в области минимального напряжения.

3.Разрез располагается выше обычной локализации сафенофеморального соустья.

Далее разрез углубляют, рассекая фасции Скарпа и Кампера. Ткани в этой области раздвигают ранорасширителем Gelpe. Кроме того, прямоугольный ранорасширитель нужен для обеспечения доступа к притокам большой подкожной вены. В среднем, идентифицируют и перевязывают шелком № 3–0 от трех до пяти притоков (рис. 87.8). Начинаясь на 12 часах, поверхностная надчревная вена идет вертикально в подкожной клетчатке и впадает

вбольшую подкожную вену, в то время как на 3 часах происходит соединение глубокой наружной срамной вены с большой подкожной веной на уровне или глубже сафенфеморального соустья. Поверхностная огибающая подкожная вена впадает в большую подкожную вену на 9 часах. Число данных притоков постоянно, однако расположение мест их впадения в большую подкожую вену варьируется. Задне-медиальные и передне-латеральные ветви подкожной вены обычно соединяются с большой подкожной веной. При их расширении необходима идентификация с последующей раздельной перевязкой. Сафенофеморальное соустье циркулярно иссекается, для этого большая подкожная вена предварительно берется на сосудистый турникет и подтягивается, что облегчает диссекцию. Неосторожное повреждение наружной срамной артерии может привести к кровотечению, остановить которое не просто. Хотя данная артерия обычно идет глубже большой подкожной вены, располагаясь на глубокой фасции, все же в трети случаев она может перебрасываться через большую подкожную вену. В этой области необходимо осторожно идентифицировать глубокую наружную срамную вену, которая отходит непосредственно от большой подкожной или бедренной вен и направляется медиально на уровне сафенофеморального клапана. Этот приток, если не выполнить его перевязку

водной плоскости с подкожной веной, может стать причиной развития варикоза в области клапана. Затем производят тшательную перевязку подкожной вены в одной плоскости с бедренной веной.

Далее идентифицируют дистальный участок большой подкожной вены в области колена. Выделение венозного ствола у колена сопряжено с меньшим риском повреждения большого подкожного нерва, так как этот нерв обычно прилежит к большой подкожной вене в верхней или средней трети голени. Если вена не может быть определена пальпаторно на уровне колена, то для ее идентификации используют постоянноволновой допплер или дуплексное сканирование. Большую подкожную вену в этой области выделяют через небольшой разрез путем тупой диссекции.

https://t.me/medicina_free