- •Вопросы коллоквиума по разделам «Физиология крови», «Физиология дыхания», «Физиология обмена веществ и энергии».

- •1. Понятие крови, системы крови, функции крови. Количество циркулирующей крови, ее состав. Основные константы крови, их величина и функциональное значение.

- •2. Понятие об осмотическом давлении крови, онкотическом давлении крови, их величины. Функциональные системы, обеспечивающие поддержание постоянства осмотич. Давления и рН крови.

- •3. Представление о защит. Ф-и крови и ее проявлениях (иммунные реакции, свертывание крови).

- •4. Белки плазмы крови, их состав, функции, роль в формировании иммунитета, в поддержании физико-химических констант крови, в свертывании крови.

- •5. Лейкоциты, их морфофункциональная характеристика. Лейкоцитарные реакции, виды физиологических лейкоцитозов, их механизмы. Понятие о лейкоформуле, ее сдвигах.

- •6. Понятие о лейкопоэзе, его нервной и гуморальной регуляции.

- •7. Форменные элементы крови. Эритроциты их морфофункциональная характеристика. Эритроцитарные реакции, механизмы физиологических эритроцитозов.

- •4) Способность эритроцитов к оседанию (см. Вопрос 9).

- •8. Понятие о гемолизе, его видах. Осмотическая резистентность эритроцитов, границы минимальной, максимальной осмотической стойкости эритроцитов.

- •9. Скорость оседания эритроцитов, ее механизмы, клиническое значение соэ.

- •10. Гемоглобин, его функции. Виды, соединения гемоглобина, их функциональное значение.

- •11. Понятие о эритропоэзе, его нервной и гуморальной регуляции.

- •12. Процесс свертывания крови, его значение. Основные факторы, участвующие в процессе свертывания, их функциональная характеристика.

- •13. Понятие о сосудисто-тромбоцитарном, коагуляционном гемостазе. Фазы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, их характеристика.

- •14. Коагуляционный гемостаз. Стадии коагуляционного гемостаза, их характеристика.

- •1) Ретракции (сокращению) и 2) фибринолизу (растворению).

- •15. Функциональная система, обеспечивающая поддержание жидкого состояния крови. Свертывающая, противосвертывающая и фибринолитическая системы, их функц. Взаимодействие.

- •16. Группы крови как проявления иммунной специфичности организма. Разновидности групп, систем крови. Резус-фактор, их значение для акушерской и хирургической практики.

- •17. Физиологические основы переливания крови. Кровезамещающие растворы, их использование в медицинской практике.

- •18. Значение дыхания для организма. Основные этапы дыхания.

- •2) Газообмен между кровью организма и газовой смесью, находящейся в лёгких.

- •19. Внешнее дыхание. Биомеханика вдоха и выдоха. Давление в плевральной полости, его изменения при вдохе и выдохе.

- •2) Воздухоносные пути.

- •20. Понятие легочных объемов, емкостей, их величины. Резервные возможности системы дыхания.

- •2 1. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Анатомическое, физиологическое и функциональное мертвые пространства.

- •22. Аэрогематический барьер. Диффузионная способность легких. Диффузия газов в средах организма, роль парциального давления, парциального напряжения газов в газообмене.

- •2 3. Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина, факторы, влияющие на процесс образования и диссоциации оксигемоглобина. Понятие кислородной емкости крови.

- •24. Транспорт углекислого газа, роль фермента карбоангидразы в транспорте со2.

- •25. Принципы регуляции процесса дыхания (нервный, гуморальный). Понятие дыхательного центра в широком и узком смысле слова (а.А. Ухтомский).

- •2) Центр. Аппарат.

- •27. Рефлекторная регуляция дыхания, влияние высших отделов головного мозга на дых. Центр.

- •28. Гуморальная регуляция дыхания, роль углекислоты, кислорода и pH крови в этом процессе.

- •29. Механизм первого вдоха новорожденного.

- •30. Дыхание при различных функциональных состояниях (при повышенном, пониженном атмосферном давлении, в условиях выполнения физической нагрузки).

- •31. Недыхательные функции легких.

- •8) Лёгкие явл. Резервуаром воздуха для голосообразования.

- •32. Обмен веществ как основное условие обеспечения жизнедеятельности организма и сохранения гомеостаза. Основные этапы, уровни обмена веществ, их характеристика.

- •3) Удаление продуктов обмена в окр. Среду.

- •33. Энергетический обмен организма. Основной обмен, условия определения основного обмена, факторы, влияющие на его величину. Диагност. Значение основного обмена, методы его исследования.

- •34. Методы определения основного обмена. Методы прямой и непрямой (полный и неполный газовый анализ) калориметрии.

- •35. Суточный обмен и его составляющие. Рабочая прибавка, рабочий обмен. Величина рабочего обмена при различных видах труда.

- •36. Питание, энергет. Ценность продуктов питания. Принципы организации рац. Питания.

- •37. Регуляция обмена в-в и энергии. Механизмы регуляция содержания пит. Вещ-в в организме.

14. Коагуляционный гемостаз. Стадии коагуляционного гемостаза, их характеристика.

Свёртывание крови – ферментативный, каскадный, матричный процесс перехода растворимого белка фибриногена в нераствр. фибрин. Матричный – т.к. активация факторов гемокоагуляции осущ. на матрице. Матрицей могут быть фосфолипидов мембран разрушенных ФЭК (тромбоцитов) и обломки клеток тканей.

О сущ.

в 3 фазы:

сущ.

в 3 фазы:

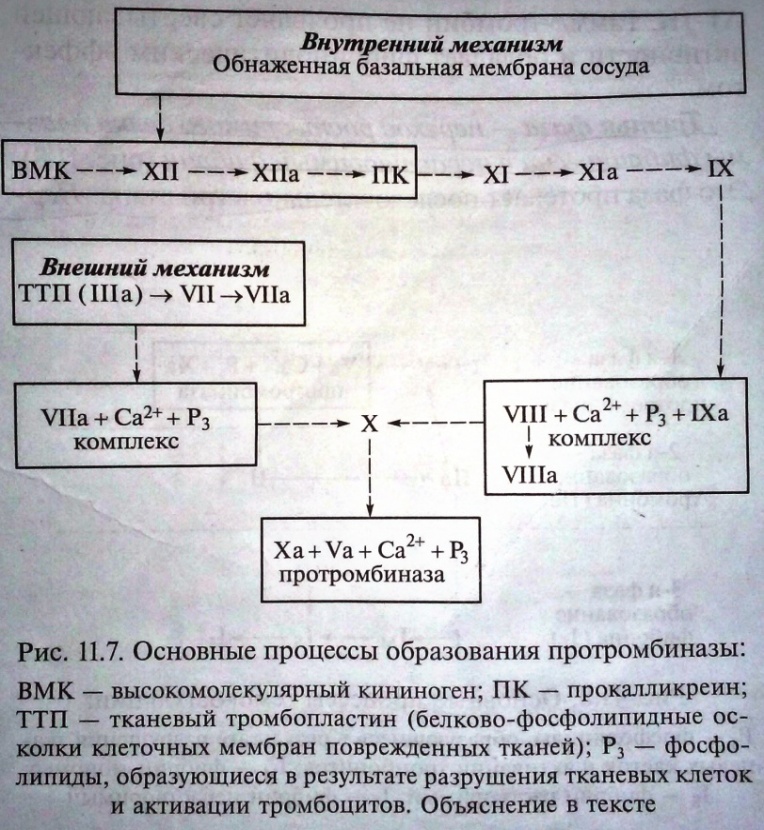

1) Первая фаза – образование протромбиназы. Начинается с активации XII фактора плазмы, затем каскадная активация др. факторов и заканчивается активацией X плазм. фактора с образованием протромбиназы. Реакция осущ. по 2м механизмам.

В

нутр.

механизм образования

начинается с повреждения стенки сосуда

и активации плазм. фактора XII

за счёт контакта его с «-»-о заряженной

поверхностью базальной мембраны,

коллагеном, ВМК, калликреином, фактором

Р3 – фосфолипидными осколками мембран

тромбоцитов. Активный фактор XIIа

превращает плазм. фактор XI

в активную форму (XIа)

также в присутствии Р3 и ВМК. Фактор XIа

активирует плазм. фактор IX

(IXа).

В дальнейшнем образуется комплекс

факторов IXа,

VIII,

Ca2+

и фактора Р3, который активирует фактор

X

(Xa).

Образовавшийся по внеш. и внутр. механизму

Xа

взаимодействует с плазм. фактором V,

Са2+ и фактором Р3, в результате чего

образуется комплекс, который наз.

протромбиназой.

нутр.

механизм образования

начинается с повреждения стенки сосуда

и активации плазм. фактора XII

за счёт контакта его с «-»-о заряженной

поверхностью базальной мембраны,

коллагеном, ВМК, калликреином, фактором

Р3 – фосфолипидными осколками мембран

тромбоцитов. Активный фактор XIIа

превращает плазм. фактор XI

в активную форму (XIа)

также в присутствии Р3 и ВМК. Фактор XIа

активирует плазм. фактор IX

(IXа).

В дальнейшнем образуется комплекс

факторов IXа,

VIII,

Ca2+

и фактора Р3, который активирует фактор

X

(Xa).

Образовавшийся по внеш. и внутр. механизму

Xа

взаимодействует с плазм. фактором V,

Са2+ и фактором Р3, в результате чего

образуется комплекс, который наз.

протромбиназой.Внешн. механизм образования осущ. при поступлении тканевого тромбопластина (фосфолипид. осколки мембран поверждён. клеток) в кровоток из повреждён. тканей и сосуд. стенки, взаимодействия его с плазм. фактором VII и ионами Са2+. Образуется кальциевый комплекс, который превращ. X в Xa.

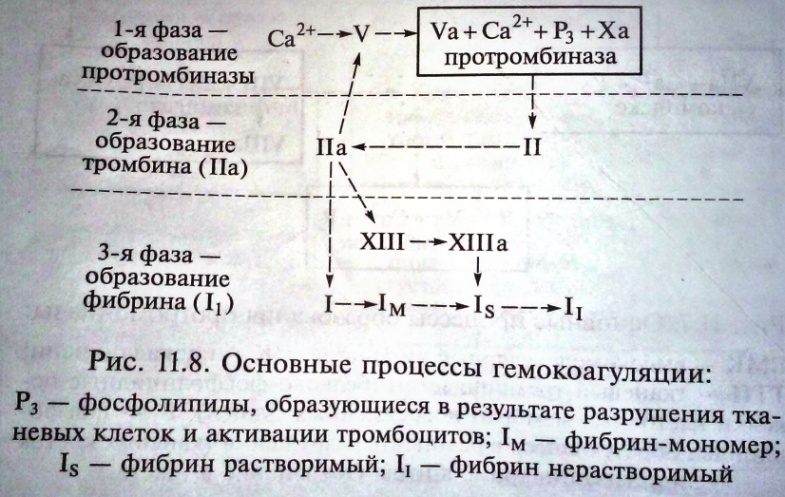

2) Вторая фаза – образование активного фермента тромбина. Он образуется из протромбина при действии на него тромбиназы: происходит протеолиз протромбина и образуются α-, β- и γ-тромбин. Наиболее активный - α-тромбин, он оказывает выраженное коагуляционное действие. Однако α-тромбин быстро игнибируется естественными антикоагулянтами, особенно комплексом гепарин-АТ-III. Свёртывающим действием обладают также β- тромбин, но он оказывается резистентным к гепарину и АТ-III. γ-тробимн не проявл. свёрт. активности и обладает фибринолитическим эффектом.

3) Третья фаза – переход растворимого белка плазмы фибриногена в нерастворимый фибрин. Эта фаза происходит в 3 этапа.

1-ый этап – протеолитический: тромбин, обладая эстеразной активностью, отщепляет от α- и β- цепей молекулы фибриногена 2 пептида А, затем 2 пептида В, в результате образуются фибрин-мономеры.

2-ой этап – полимеризационный: в основе этого неферментатив. этапа лежит спонтанный самосборочный процесс, приводящий к агрегации фибрин-мономеров с образованием фибрин-полимера (фибрин-S); его волокна легко лизируются не только под влиянием плазмина, но и комплексных соединений, обладающих неферментатив. фибринолитической активностью.

3-ий этап – ферментативный: фибриназа (XIII) дополнительно «прошивает» полимеры фибрина S, в результате растворимый фибрин S переходит в нераствор. фибрин I. Благодаря этого сгусток становится резистентным к действию мочевины и фибринолитических агентов и лучше фиксируется в повреждённом сосуде. В процессе превращения фибриногена в фибрин большую роль играют эритроциты: в их присутствии процесс ускоряется.

В результате свёртывания крови образуется сгусток. Он сост. из нитей фибрина и осевших в них ФЭК, глав. образом эритроцитов. Кровяной сгусток закрывает просвет повреждённого сосуда. Сгусток, прикреплённый к стенке сосуда – тромб. Сгусток и тромб в дальнейшем подвергаются 2м воздействиям: