- •Авторы

- •Введение

- •Глава 1

- •Анатомия и физиология периферической нервной системы

- •Различные типы нервов

- •Спинномозговые нервы

- •Общие понятия

- •Типичный спинномозговой нерв

- •Корешки

- •Смешанный спинномозговой нерв

- •Дорсальная или задняя ветвь

- •Вентральная или передняя ветвь

- •Сплетение

- •Распределение нервных волокон

- •Эмбриология периферической нервной системы позвоночника

- •Развитие иннервации туловища

- •Развитие иннервации конечностей

- •Сенситивная территория дерматома

- •Двигательная территория: миотом

- •Нейровегетативная территория

- •Нервные волокна и их оболочки

- •Нейрон

- •Морфология

- •Классификация

- •Морфологическая классификация

- •Свойства

- •Периферические нервные волокна

- •Оболочки нервов

- •Оболочка Шванна

- •Миелиновая оболочка

- •Эндоневральная оболочка

- •Различные виды нервных волокон

- •Морфология

- •Систематизация

- •О характере волокна. Примечание.

- •Нервный периферический ствол

- •Фасцикулы

- •Эндоневрий

- •Периневрий

- •Эпиневрий

- •Мезоневрий

- •Соединительнотканное устройство нерва

- •Васкуляризация нерва

- •Общее устройство

- •Артерии нерва

- •Классификация

- •Происхождение артерий

- •Численность артерий

- •Распределение

- •Кровоснабжение

- •Вены нерва

- •Иннервация нерва

- •Некоторые нервы нерва

- •Nervi nervorum

- •Симпатические волокна

- •Транспорт через аксон

- •Цель нервной системы

- •Физиология

- •Транспорт через аксон

- •Ортоградный (ортодромный) транспорт через аксон

- •Ретроградный (антидромный) транспорт через аксон

- •Роль транспорта через аксон в поддержании миелиновых оболочек

- •Глава 2

- •Механические поражения нерва

- •Механические свойства нерва

- •Механическая сопротивляемость

- •Вязкость и эластичность

- •Классификации повреждений нерва

- •Классификация Седдона

- •Нейрапраксия

- •Аксонотмезис

- •Нейротмезис

- •Классификация Сандерланда

- •Травматические повреждения

- •Демиелинизация

- •Разрыв аксона

- •Компрессионные повреждения

- •Влияние компрессии на клетки Шванна

- •Влияние компрессии на аксоны

- •Синдром канала

- •Определение

- •Этиология

- •Блок проводимости

- •Дегенерация

- •Состояние поражённых нервных волокон

- •Общая клиника синдрома канала

- •Симптоматология

- •Семиология

- •Классические зоны локализации синдромов канала

- •Электрофизиологическое исследование.

- •Другие дополнительные обследования

- •Примечания

- •Глава 3

- •Функциональная патология периферической нервной системы.

усиление ткани фиброзными выростами между двумя мышцами;

межмышечная или апоневротическая компрессия, порождающая «синдром ложа».

ЭТИОЛОГИЯ

Чаще всего нарушения возникают после:

функциональной гиперактивности, провоцирующей воспаление нерва или уровня туннеля, обратимое после периода покоя;

слишком интенсивного использования какой-либо конечности;

профессиональной или спортивной повышенной активности. Ведь некоторое количество слишком часто повторяемых движений уподобляется настоящим микротравмам, способствующим раздражению нерва. Раздражение охотнее всего выбирает уровень зон анатомического сужения, или локализуется у кости, или идёт на поверхностный уровень.

Существуют механические и метаболические факторы благоприятствования. Это:

морфологические особенности канала (камень, остеофиты, отёк и т.д.);

структурные или функциональные изменения, поражающие нерв на расстоянии (артроз шеи, апофизомегалия, вертебральная дисфункция, нагрузка на уровне грудной клетки);

дисфункции некоторых органов: печени, почек, поджелудочной железы.

Не следует забывать о некоторых факторах, ослабляющих периферическую нервную систему, делающих её более уязвимой на уровне зон-туннелей.

Это:

диабет, являющийся одним из самых благоприятных факторов для возникновения синдрома карпального канала;

половые гормоны также, вероятно, способствуют появлению некоторых синдромов карпального канала; мы часто наблюдали боли на уровне карпального канала у беременных женщин, постпартум или во время перименапаузы. Кормление грудью может также играть свою роль в этой симптоматологии по причине гормонального фактора или продолжительного кормления грудью;

почечная недостаточность и диализ могут способствовать изменению чувствительности нерва;

ятрогенная причина (антидепрессанты, успокоительные средства, нейролептики, лекарства, снижающие давление и т.д.).

48

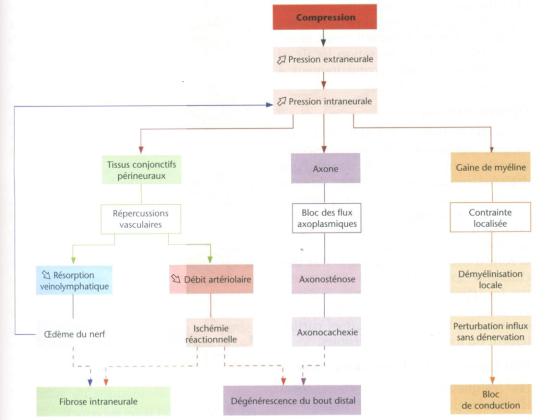

Патогенез Физиопатология этих синдромов сложна: она связывает прямую компрессию

нервных волокон с ишемией. (Рис.1).

В

озникает порочный круг: компрессия, первичная ишемия, транссудация, увеличение давления внутри нейрона, ограничение венозного и лимфатического дренажа, отёк нерва, увеличение давления внутри нейрона, блокирование приноса артериальной крови, вторичная ишемия, поражение нерва..

К тому же длительный эндоневральный отек, сопровождающийся хроническим раздражением, приводит к вторжению фибробластов, что приводит к эндоневральному фиброзу в виде рубца.

Эти процессы на уровне нерва приводят к двум типам явлений:

1.Нарушение проводимости.

2.Дегенерация.

БЛОК ПРОВОДИМОСТИ

Это первое и главное гистологическое поражение. Оно состоит в сегментарной демиелинизации в зоне компрессии. Она создает функциональный блок, мешающий распространению импульса: блок проводимости. Он выражается в замедлении нервной проводимости на уровне изолированных зон. Речь идет об обратимых поражениях. Но локальная потеря миелина, длящаяся слишком долго, в конце концов, приводит к дистальной дегенерации.

ДЕГЕНЕРАЦИЯ

В случае жёсткой и (или) продолжительной компрессии возникнут дегенеративные поражения аксона. Речь идёт о дегенерации валерьенового типа дистального конца нерва,

49

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

выявляемого путём электромиографического исследования и через прекращение проводимости нерва. Локализованная ишемия, возникающая на уровне изолированной зоныанклава, блокирует биохимический аксоноплазмический поток. Она усиливает признаки дистальной дегенерации нерва и нарушает нейромышечную трансмиссию. Такие поражения иногда бывают частично или полностью необратимыми.

СОСТОЯНИЕ ПОРАЖЁННЫХ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН

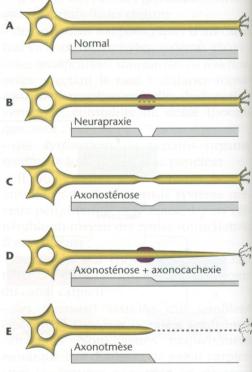

Компрессии нерва, которые мы взяли для рассмотрения в данной работе, имеют сверхострый или хронический характер (Рис. 2).

Рисунок 2

Спрактической точки зрения следует

рассмотреть несколько типов поражения: синдромы каналов эволюционируют, главным образом, от нейрапраксии до аксонотмезиса, проходя длинный процесс деградации аксона.

Нейрапраксия делится на две группы:

- нейрапраксия первого типа или нервный ступор; из-за своего острого характера она редко встречается в синдромах канала. Анатомические поражения носят дискретный характер, но в целом провоцируют локальный блок проводимости без признаков денервации. Электрическая стимуляция нерва по направлению к зоне контузии оказывается неэффективной. Скорость проведения выше и ниже зоны контузии остаётся нормальной. Восстановление происходит спонтанно и быстро, от несколько дней до нескольких недель.

- нейрапраксия второго типа возникает при хронических компрессиях или при возникновении анклавов (изолированных зон) нерва. Нейрапраксия второго типа характеризуется локализованной потерей миелиновой оболочки сегмента нерва. Это явление носит кратковременный характер. Оно может привести либо к дегенерации аксона, либо к спонтанному восстановлению сроком от трёх до четырёх месяцев. В последнем случае блок проведения замещается замедлением нервного проведения.

Аксоностеноз соответствует локальному уменьшению диаметра аксона. Речь идёт о поражении на уровне миелина. Возбудимость и скорость нервного проведения уменьшаются на уровне зоны компрессии, но остаются в норме ниже этой зоны.

При аксонокахексии хроническая компрессия нерва приводит к уменьшению диаметра аксона, а следовательно, к локальному снижению растяжимости и скорости проведения нервного импульса. В случае длительной компрессии произойдёт истощение запасов плазмы аксона вдоль всей дистальной части нейрона. Аксонокахексия

50