6 курс / Кардиология / Джон_Кэмм_Болезни_сердца_и_сосудов_2011

.pdf

плавает в просвете аорты. Во время позже проводимого вмешательства - рассечения "хобота слона" - трансплантат можно напрямую хирургически соединить с дистальным отделом нисходящей аорты или продлить с помощью другого трубчатого протеза. Кроме того, в его просвет внутрисосудистым путем можно установить изготовленный на заказ стент-графт, который затем соединяют анастомозом с любым необходимым уровнем дистального отдела аорты (рис. 31.19).

Рис. 31.19. А - 3D-реконструкция с помощью МРТ после чрескожной установки сделанного под заказ стент-графта для соединения вставленного хирургическим способом протеза "хобот слона" с верхней частью брюшной аорты с целью исключить аневризму, которая возникла на дистальном конце "хобота слона". Б - после установки сделанного под заказ стент-графта аневризму грудной аорты успешно исключили из кровообращения с образованием тромба вокруг стент-графта (В).

Таким образом, при острой расслаивающей аневризме типа А (типы I и II) показано немедленное хирургическое вмешательство, направленное на предотвращение разрыва аорты, тампонады сердца и смерти, а также на ослабление возникшей недостаточности АК. В отдельных случаях при высокой вероятности интраоперационной летальности с успехом можно осуществлять внутрисосудистое введение стент-графта с целью герметизации области проксимального входного надрыва в восходящей аорте (рис. 31.20) [207].

Рис. 31.20. Установка стент-графта в восходящую аорту.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ ТИПА В

(ТИП III)

В настоящее время показания для хирургического лечения больных с острой расслаивающей аневризмой типа В (тип III) ограничивают предотвращением или ослаблением таких опасных состояний, как неустранимая боль, быстрое расширение аорты и угрожающий разрыв аорты, хотя в последнем случае также можно установить стент-графт. Развитие таких осложнений, как снижение кровотока в жизненно важных органов, кровоснабжаемых из ветвей аорты, требует внутрисосудистой установки стент-графта с целью улучшения кровотока по дистальному участку истинного просвета или, в некоторых редких случаях, катетерной фенестрации окклюзирующего тканевого лоскута. В случае когда данный подход не приводит к быстрому устранению симптомов, по-прежнему может вставать вопрос о необходимости хирургического вмешательства. В настоящее время неосложненные расслаивающие аневризмы типа В (тип III) обычно лечат консервативно, поскольку хирургическое лечение у больных без осложнений не имеет доказанного преимущества по сравнению с другими медикаментозными или внутрисосудистыми методами лечения. В осложненных случаях установка стент-графта сопровождается улучшением выживаемости по сравнению с выполнением открытого хирургического вмешательства [208, 209].

ВНУТРИСОСУДИСТЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Общепринятое лечение расслаивающей аневризмы типа А по Стэнфорду (типы I, II по Де Бейки) состоит из хирургической реконструкции восходящей аорты с полной или частичной резекцией расслоившегося сегмента аорты. В этом случае внутрисосудистые методы лечения применяют только для предотвращения снижения кровотока перед хирургическим вмешательством на восходящей аорте путем дистальной фенестрации в случаях торакоабдоминального распространения расслоения (тип I по Де Бейки) и возникновения периферических ишемических осложнений. Однако внутрисосудистая установка стент-графта в дополнение к общепринятому хирургическому лечению имеет определенные возможности в будущем в отношении реконструкции аорты за счет герметизации единичного (или множественных) проксимального входного надрыва с помощью покрытой дакроном основы и последующего тромбоза ложного просвета [69, 91, 92, 208-210]. Реконструкция спавшегося истинного просвета может сопровождаться восстановлением кровотока по боковым ветвям аорты (рис. 31.21). Большинство вариантов возникающего синдрома гипоперфузии подлежат лечению с помощью внутрисосудистых методов, особенно с учетом того факта, что показатель периоперационной летальности у больных с острыми периферическими ишемическими осложнениями сходен с таковым у больных с мезентериальной ишемией и достигает 89% [211, 212].

Рис. 31.21. Гипоперфузия дистальной аорты вследствие окклюзирующего варианта расслаивающей аневризмы типа B (установка стент-графта в истинном просвете проксимальной нисходящей аорты позволила восстановить кровоток в брюшной полости и ногах).

Внутрисосудистое лечение расслаивающей аневризмы типа В по Стэнфорду (типа III по Де Бейки), а также использование стент-графтов позволяют значительно снизить риск развития параплегии из-за окклюзии спинномозговых артерий, тогда как при открытом хирургическом вмешательстве это осложнение возникает в 18% случаев [144, 145]. Весьма вероятно, что в ближайшем будущем появятся новые сочетанные внутрисосудистые и хирургические вмешательства, в том числе для лечения проксимальных видов расслаивающих аневризм. При этом внутрисосудистые подходы уже с успехом применяют даже на восходящей аорте (см. рис. 31.20).

ПОКАЗАНИЯ К ИМПЛАНТАЦИИ СТЕНТ-ГРАФТА

Внутрисосудистые методы находят применение в лечении как устойчивой, так и динамической обструкции ветвей аорты: устойчивую обструкцию ветви можно устранить путем установки стента в устье поврежденной ветви аорты, а для устранения динамической обструкции стент устанавливают в истинный просвет аорты. При классической расслаивающей аневризме успешная фенестрация оставляет давление в ложном просвете неизмененным. В некоторых случаях стенты, установленные в боковые ветви через истинный просвет аорты, позволяют поддерживать лоскут в устойчивом положении [215]. Напротив, фенестрация может увеличить долговременный риск разрыва аорты, поскольку большой надорванный участок способствует поступлению крови в ложный просвет и создает основу для аневризматического расширения ложного просвета. Более того, при этом возникает риск тромбоэмболии периферических сосудов, происходящей из тромбированного, но кровоснабжаемого ложного просвета.

Наиболее эффективный метод исключения из кровотока увеличивающегося аневризматического расширенного ложного просвета заключается в герметизации проксимального входного надрыва с помощью заказанного стент-графта. Отсутствие дистального надрыва с обратным входом считают желательным (но не обязательным) для получения полноценного результата. Такие дополнительные подходы, как фенестрация и/или введение стентов в устья артерий, могут помочь обеспечить кровоток по затронутым ветвям аорты. Сдавление истинного просвета аорты выше места отхождения главных абдоминальных ветвей с развитием гипоперфузии (псевдокоарктация) также можно устранить стент-графтами, которые увеличивают сдавленный истинный просвет и улучшают кровоток в дистальных отделах аорты [69, 208, 209, 212-215]. Понижение давления и сморщивание ложного просвета считают наилучшим результатом, который должен сопровождаться полным тромбозом ложного просвета и восстановлением всей расслоившейся аорты. Иногда такие случаи происходят даже при ретроградном варианте аневризмы типа А [215]. Подобно ранее указанным показаниям к хирургическому лечению аневризмы типа В, неустранимую боль, быстро расширяющийся ложный просвет, парааортальное накопление крови как признак надвигающегося разрыва аорты и дистальной гипоперфузии считают общепринятыми

После имплантации множественных стент-графтов в редких случаях может развиваться параплегия. Ее вероятность особенно низкая, если протяженность стентированного участка составляет менее 16 см. Результаты краткосрочного наблюдения превосходны, а выживаемость в течение первого года составляет более 90%. Надрывы можно сопоставить, а диаметр аорты в целом уменьшается при полном тромбозе ложного просвета. Это наводит на мысль о том, что помещение стента может облегчать заживление расслоения, иногда по всей длине аорты, включая абдоминальные сегменты (рис. 31.22). Однако поздняя реперфузия ложного просвета возникала редко, что подчеркивает необходимость строгого наблюдения за послеоперационными изменениями.

Рис. 31.22. Острое расслоение аорты типа B у 44-летнего мужчины (обратите внимание на соединение между истинным и ложным просветами на уровне грудной аорты и брюшной аорты; после установки стент-графта через проксимальное отверстие в грудной аорте вся аорта, включая брюшной сегмент, со временем восстанавливалась до полного "заживления" расслоенной стенки и закрытия дистального соединения между просветами).

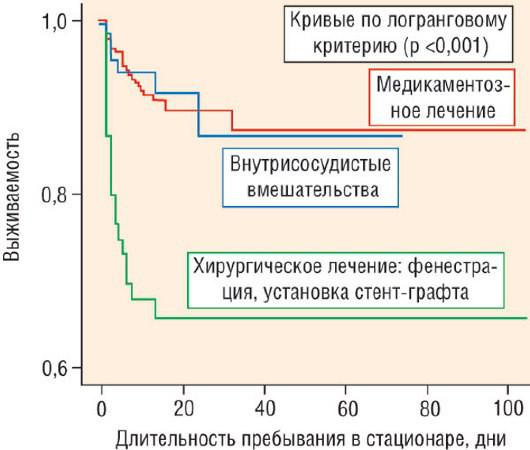

Последние работы свидетельствуют о том, что чрескожную имплантацию стент-графта в участок расслоения аорты считают безопасным вмешательством, которое приводит к лучшим результатам, чем крупное хирургическое вмешательство по поводу расслоения типа В. По данным Международного регистра расслоения аорты, у 571 больного острой расслаивающей аневризмой типа В внутрисосудистое лечение при наличии осложнений сопровождалось лучшей выживаемостью по сравнению с открытым хирургическим вмешательством. Из этих 571 больных 390 (68%) получали медикаментозное лечение, 59 (10%) прооперировали по общепринятой методике и 66 (12%) выполнили внутрисосудистые вмешательства. Показаниями к внутрисосудистому и хирургическому лечению были повторное появление боли (46% против 22%; p=0,008), сохраняющаяся боль (19,5% против 15%; различия статистически незначимы), ишемия нижней конечности (19,5% против 12%; различия статистически незначимы), ишемия внутренних органов (22% против 19%; различия статистически незначимы) и распространение расслоения (27% против 47,5%; p=0,003). При этом промежуток времени от постановки диагноза до начала лечения составлял 217 ч против 82 ч (p‹0,001). Осложнения за время нахождения в стационаре возникали у 20% больных, подвергшихся внутрисосудистому лечению, и у 40% больных после хирургического вмешательства. Летальность была достоверно выше после открытого хирургического вмешательства (34%), чем после внутрисосудистого лечения (11%; p=0,002). После выполнения многофакторного анализа стало ясно, что открытое хирургическое вмешательство сопровождалось повышенным риском летальности (отношение рисков: 3,41; 95% ДИ 1,00-11,67; p=0,05) (рис. 31.23) [221].

Рис. 31.23. Сравнение медикаментозного, хирургического и внутрисосудистого лечения осложненного расслоения аорты типа B. Источник (с разрешения): Fattori R., Tsai T.T., Myrmel T. et al. Complicated acute type B dissection: is surgery the best option?. A report from the International registry of acute aortic dissection // JACC Cardiovas. Interv. - 2008. - Vol. 1. - P. 395-402.

ВНУТРИСОСУДИСТОЕ ЛЕЧЕНИЕ В НЕОТЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ

Экстренное внутрисосудистое восстановление расслаивающей аневризмы аорты с помощью установки стент-графта считают довольно привлекательным подходом к лечению. Все при большем количестве острых расслаивающих аневризм типа В выполняют реконструкцию за счет внутрисосудистых вмешательств (данные по летальности, устранению гипоперфузии и утечке пока недостаточные). Установку стент-графта в область осложненной дистальной расслаивающей аневризмы аорты считают современным подходом, и при наличии достаточного опыта хирурга он сопровождается незначительным риском развития периферических и неврологических осложнений [216, 217, 222, 226]. В настоящее время выполняют внутрисосудистые вмешательства даже на восходящей аорте.

Таким образом, успех внутрисосудистых вмешательств с установкой стент-графтов в грудную аорту можно рассматривать как впечатляющее достижение, дающее надежду многим больным с расслаивающей аневризмой типа В. Технические подходы и устройства продолжают совершенствовать, и, по-видимому, эти методики вскоре станут первоочередными для большинства больных с анатомически подходящими для такого лечения поражениями грудной и брюшной аорты.

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Последующее наблюдение за больными с исходно успешным лечением острой расслаивающей аневризмы начинают с оценки сопутствующих заболеваний. Артериальная гипертензия, пожилой возраст, размер аорты и наличие открытого ложного просвета - факторы, которые ассоциированы с повышенным риском осложнений (таким же, как при синдроме Марфана) [221-225]. Всем больным необходимо проводить полноценное медикаментозное лечение, они должны периодически посещать врача, также необходимо проходить повторное обследование. Установлено, что приблизительно у одной трети больных, выживших после первичного лечения

острой расслаивающей аневризмы, происходит распространение поражения либо разрыв аорты, может возникать необходимость хирургического вмешательства в связи с развитием аневризмы аорты в течение последующих 5 лет после первичного обращения. Назначение β- адреноблокаторов - основа медикаментозного лечения. Необходимо учитывать, что 40% больных имеют устойчивую к лечению артериальную гипертензию и нуждаются в одновременном приеме до шести ЛС [227]. β-Адреноблокаторы замедляют распространение дефекта аорты при синдроме Марфана, при хронических аневризмах брюшной аорты путем снижения АД и dP/dt. Целевой уровень АД - менее 135/80 мм рт.ст. (у всех больных) и менее 130/80 мм рт.ст. у больных с синдромом Марфана [5, 228, 229]. Кроме того, необходимо поддерживать целевую ЧСС. При частоте менее 60 в минуту достоверно снижается риск развития вторичных осложнений (распространение дефекта, повторная расслаивающая аневризма, разрыв аорты и/или потребность в хирургическом вмешательстве) у больных с расслаивающей аневризмой типа В (по сравнению с частотой более 60 в минуту) [230].

Повторное лучевое исследование аорты - важная составляющая долговременного ведения (до и после хирургического вмешательства или имплантации стент-графта) больных с синдромом Марфана и во всех случаях хронической расслаивающей аневризмы. Выбор метода лучевой диагностики зависит от возможностей учреждения и опыта специалистов. Согласно прежним предписаниям, исследование необходимо проводить на 1, 3, 6, 9 и 12-й мес после выписки, а затем ежегодно [5]. Такой активный подход связан с тем, что артериальная гипертензия и расслоение аорты/распространение дефекта встречаются часто, и в первые месяцы после выписки из стационара их развитие предсказать трудно. Исследование не следует ограничивать областью исходного поражения, поскольку и расслаивающая, и обычная аневризмы могут возникать в любом месте на всем протяжении аорты.

Расширение восходящей аорты с увеличением ее диаметра до 4,5-5,0 см - показание для хирургического лечения при синдроме Марфана. У больных без синдрома Марфана показанием для хирургического вмешательства считают ее диаметр 5,5-6,0 см, а также расширение дистального отдела аорты до 6,0 см и более. Как и при нерасслаивающих аневризмах, скорость расширения и размер аорты - важные факторы, которые необходимо учитывать при выборе профилактического хирургического вмешательства. Аневризма восходящей аорты диаметром 5,0 см может быть показанием для неотложной операции у молодого больного с синдромом Марфана [228]. Напротив, аневризма с диаметром 5,0 см, существующая в течение 3 лет у пожилого больного с достигнутым целевым уровнем АД, скорее всего, не осложнится разрывом.

Больные, которым проводили хирургическое лечение или выполняли внутрисосудистую установку стент-графтов, требуют такого же медицинского наблюдения, как и те, которые получали только медикаментозное лечение.

АОРТИТ

Аортит - воспаление аорты. Выделяют инфекционный (сифилитический и несифилитический - бактериальный или грибковый) и неинфекционный (вследствие атеросклероза либо васкулита крупных сосудов, например, болезни Такаясу или гигантоклеточного артериита) аортит.

Определение этиологии аортита имеет особое значение, поскольку иммуносупрессивные ЛС могут обострять активный инфекционный процесс [231].

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Хотя данные по распространенности аортита недоступны, изучена эпидемиология гигантоклеточного артериита и болезни Такаясу. Заболеваемость гигантоклеточным артериитом составляет 18,8 на 100 000, соотношение мужчин и женщин - 2:1, а средний возраст - 75 лет [232]. Согласно литературным данным, заболеваемость болезнью Такаясу составляет 0,4-1,0 на 1 млн

[233].

ПАТОГЕНЕЗ

Самые частые причины аортита - неинфекционные васкулиты крупных сосудов (гигантоклеточный артериит и болезнь Такаясу). Кроме того, стенку аорты могут инфицировать различные виды бактерий, микобактерий и грибов (табл. 31.15).

Таблица 31.15. Этиология аортита

Неинфекционный аортит

Васкулит крупных сосудов

Гигантоклеточный артериит

Болезнь Такаясу

Ревматоидный артериит

Системная красная волчанка

Спондилоартрит при наличии антигена B27 комплекса гистосовместимости

Васкулиты, связанные с антинейтрофильными цитоплазматическими аутоантителами

Гранулематоз Вегенера

Синдром Черджа-Стросс

Болезнь Кавасаки

Болезнь Бехчета

Саркоидоз

Криоглобулинемия

Пурпура Шенляйна-Геноха

Синдром Гудпасчера

Инфекционный несифилитический аортит

Грамположительный (60%):

Staphylococcus aureus (30-50%)

род Streptococcus (20%)

Грамотрицательный (20-40%):

род Salmonella

Инфекционный сифилитический аортит

Механизмы проникновения микроорганизмов в аорту:

•попадание через сосуды сосудов при гематогенном распространении;

•непосредственно в стенку аорты из просвета при патологических изменениях стенки аорты;

•распространение инфекции из рядом расположенных образований;

•травматическое повреждение аорты;

•септические эмболы.

также повышение уровня показателей воспаления в сыворотке крови. Самый распространенный симптом - лихорадка (70%). Часто может возникать боль в плечах, спине или груди (60%), несколько реже - боль в животе (20%). Важным симптомом аортита может служить каротодиния, возникающая вследствие воспаления сосудов и проявляющаяся в виде болезненных ощущений в области шеи. Эти симптомы вследствие воспалительного стеноза главных артериальных ветвей могут сопровождаться более специфичными клиническими признаками, такими как ослабление или отсутствие периферического пульса, нарушения зрения, неврологические нарушения, хромота вплоть до перехода в ишемическую гангрену и стенокардия вплоть до ИМ в случаях вовлечения в патологический процесс устий венечных артерий [250]. Обусловленная аортитом аневризма восходящей аорты может стать клинически явной при появлении отсутствовавших ранее диастолических шумов над аортой и симптомов СН в случаях выраженной недостаточности АК. Однако сочетание клинических признаков инфекции (лихорадка, повышение уровня показателей воспаления в крови), появление отсутствовавших ранее шумов, а также множественные ишемические нарушения могут напоминать инфекционный эндокардит. Сифилитические или грибковые аневризмы трудно поддаются лечению и быстро прогрессируют (табл. 31.16) [250, 252].

Таблица 31.16. Клинические особенности аортита

Признаки |

Показатели |

|

|

Соотношение мужчин и женщин |

3:1 |

|

|

Средний возраст |

65 лет |

|

|

Симптомы при обращении: |

|

|

|

лихорадка |

70% |

|

|

Боль: |

|

|

|

в спине и груди |

60% |

|

|

в животе |

20% |

|

|

Симптомы сдавления |

|

|

|

Наличие аневризмы |

|

|

|

Отклонения со стороны сердца |

|

|

|

Тромбоз аорты с дистальной эмболизацией |

|

|

|

Расслоение аорты |

|

|

|

ДИАГНОСТИКА

На врачебном осмотре вид больных часто усталый, выявляют субфебрильную лихорадку. Пониженное АД или разность давления между правой и левой рукой (более 10 мм рт.ст.) позволяют предположить окклюзию сосудов. Пульс на любой из конечностей может быть снижен. Можно выслушать шумы на сонных артериях, брюшной аорте и даже на подключичных и плечевых артериях. В случае, когда диагноз аортита подозревают на основании клинической картины, чрезвычайно важно провести лучевое исследование по соответствующей методике для отображения всей аорты, чтобы установить точный диагноз.

Бактериологические исследования крови имеют большое значение при решении вопроса о наличии инфекции. Их рассматривают единственным способом микробиологической диагностики накануне хирургического или внутрисосудистого лечения и выбора полноценной антибиотикотерапии. При проведении бактериологических исследований крови положительные