- •2. Сердечная недостаточность: кардиальные и экстракардиальные причины,

- •4. Неревматические миокардиты: этиология, патогенез, клиника,

- •6. Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, понятие о первичном и

- •7. Инфекционный эндокардит: лечение и профилактика.

- •13. Диф диагностика впс с обогащением малого круга кровообращения.

- •14.Диф. Диагностика врожденных пороков сердца с цианозом.

- •15. Перикардиты: этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф.Диагноз.

- •16. Перикардиты,

- •17. Вегетативная дисфункция: этиология, патогенез, клиническая картина,

- •18. Вегетативная дисфункция: лечение, реабилитация, профилактика.

- •19. Первичная артериальная гипертензия: определение, эпидемиология,

- •20. Первичная артериальная гипертензии: лечение, профилактика, реабилитация, диспансерное наблюдение.

- •21. Вторичные артериальные гипертензии: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика.

- •22. Экстрасистолия: этиология, электрофизиологические механизмы, клиника, диагностика, экг-диагностика, лечение.

- •25.Брадиаритмии (синдром слабости синусового узла, атриовентрикулярные блокады): этиология, патогенез, клиника, диагностика, экг-критерии, лечение, показания для имплантации электрокардиостимулятора.

- •26. Ювенильные хронические артриты: этиология, патогенез, классификация, клинические варианты, диагностика.

- •29. Системные поражения соединительной ткани: общие вопросы этиологии и патогенеза, понятие об аутоиммунитете, клиника, диагностика.

- •31. Системные васкулиты (узелковый полиартериит, неспецифический аортоартериит, гранулематоз Вегенера, слизисто-кожный лимфонодулярный синдром): клиника, диагностика, диагностические критерии.

- •33. Дифференциальная диагностика системных заболеваний соединительной ткани (скв, ювенильный дерматомиозит, системная склеродермии)

- •34. Дифференциальная диагностика системных васкулитов ( узелковый полиартериит, синдром Кавасаки, геморрагический васкулит)

- •35. Дифференциальная диагностика моноартрита.

- •37. Врожденный нефротический синдром: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, исходы.

- •40. Тубулопатии с ведущим синдромом нефролитиаза (почечный тубулярный ацидоз I типа): этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, исходы и осложнения.

- •41. Дисметаболические нефропатии (уратурия, оксалурия, кальцийурия, фосфатурия): этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, исходы и осложнения.

- •43. Приобретенный нефротический синдром: этиология, патогенез, морфологическая характеристика, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы.

- •44. Рефлюкс-нефропатии: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, течение, исходы и осложнения.

- •45. Циститы у детей: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, течение, исходы и осложнения. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря.

- •46. Острая почечная недостаточность (опн): этиология, патогенез, классификация, стадии, диагностика. Дифференциальный диагноз.

- •47. Острая почечная недостаточность (опн): лечение, посиндромная терапия, показания к гемодиализу, исходы, прогноз.

- •50. Дифференциальная диагностика нефритического и нефротического синдромов.

- •51. Поликистоз и кистозная дисплазия почек: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, диспансерное наблюдение.

- •52. Острый гломерулонефрит: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы.

- •53. Хронический гломерулонефрит: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы.

- •55. Пиелонефриты: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы.

- •Клинические критерии диагностики

- •Cимптомы, течение

- •58) Неспецифический язвенный колит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, течение, исходы и осложнения.

- •59) Болезнь Крона: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, течение, исходы и осложнения.

- •60) Дифференциальная диагностика неспецифических заболеваний кишечника.

- •61) Гельминтозы, вызываемые круглыми гельминтами – нематодами (аскаридоз, энтеробиоз, трихоцефалез, токсокароз, трихинеллез): клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •62)Гельминтозы, вызываемые ленточыми гельминтами – цестодами (тениоз, тениаринхоз, эхинококкоз, дифизоботриоз: клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •65) Острый панкреатит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы и осложнения, профилактика. Неотложная помощь при остром панкреатите.

- •66) Хронический панкреатит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы и осложнения, профилактика.

- •67) Кистофиброз поджелудочной железы: Этиология. Патогенез. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Особенности клинического течения.

- •68) Хронический гепатит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, значение методов прижизненного морфологического исследования печени, лечение, течение, исходы и осложнения, профилактика.

- •69) Цирроз печени: этиология, патогенез, клиника, диагностика, значение методов прижизненного морфологического исследования печени, лечение, течение, исходы и осложнения, профилактика.

- •70)Заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта (гастродуодениты, язвенная болезнь): этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы.

- •71) Дифференциальная диагностика желтух

- •72) Муковисцидоз: этиология, патогенез, клиника легочной и смешанной формы, диагностика, дифференциальный диагноз, неонатальный скрининг.

- •73) Муковисцидоз: лечение, течение, исходы и осложнения.

- •74) Врожденные и наследственные заболевания легких (гемосидероз легких, синдром Гудпасчера, дефицит альфа-1-антитрипсина): этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.

- •75) Врожденные и наследственные заболевания легких (гемосидероз легких, синдром Гудпасчера, дефицит альфа-1-антитрипсина): лечение, течение, исходы и осложнения.

- •76) Альвеолиты (экзогенный аллергический альвеолит, идиопатический фиброзирующий альвеолит, токсический фиброзирующий альвеолит): этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз.

- •Гастроинтестинальная форма пищевой аллергии к пшенице.

- •Гастроинтестинальная форма пищевой аллергии к пшенице.

- •Лечение птерин-зависимых форм фку

- •105. Врожденный гипотериоз. Лечение

- •116. Врожденная дисфункция коры надпочечников: лечение, прогноз, медико-генетическое консультирование, пренатальная диагностика, диспансерное наблюдение.

- •118. Хроническая недостаточность надпочечников: этиология, патогенез, клиника, дифференциальный диагноз, заместительная гормональная терапия, прогноз, диспансерное наблюдение.

- •Лечение острого адреналового криза [bii]

- •119. Гиперкортицизм (болезнь и синдром Иценко-Кушинга): определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, прогноз, диспансерное наблюдение.

- •120. Клиническая картина геморрагического синдрома (петехиальносинячковый, гематомный, смешанный, васкулитный, ангиоматозный). Методы оценки тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза.

- •121. Дифференциальная диагностика заболеваний с геморрагическим синдромом (геморрагический васкулит, тромбоцитопеничская пурпура, тромбоцитопатии, гемофилия).

- •122. Дифференциальная диагностика заболеваний с синдромом цитопении (острый лейкоз, апластическая анемия, системная красная волчанка).

- •123. Дифференциальная диагностика анемий.

- •126. Конъюгационные желтухи новорожденных. Этиология. Особенности патогенеза. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Исходы. Осложнения.

- •127. Конъюгационные желтухи новорожденных. Лечение. Показания к консервативным и оперативным методам терапии.

- •129. Механические желтухи. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение.

- •130. Паренхиматозные желтухи. Этиология гепатитов. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Интенсивная терапия острой печеночной недостаточности у новорожденных. Исходы.

- •131. Анемии новорожденных вследствие кровопотери. Патогенез. Клиника. Гиповолемический шок. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Неотложная помощь.

- •132. Анемии новорожденных вследствие нарушения эритропоэза. Этиология. Патогенез.Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Показания к использованию эритропоэтина

- •133 Геморрагический синдром новорожденных. Дифференциальный диагноз. Лечение в зависимости от этиологии заболевания. Профилактика. Прогноз.

- •138. Бактериальный сепсис новорожденного. Представление о системной воспалительной реакции организма и ее патофизиологии. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз.

- •139. Бактериальный сепсис новорожденного. Лечение, рациональный выбор антибиотикотерапии. Иммунотерапия. Противошоковая терапия. Осложнения. Прогноз.

- •141. Клинические особенности инфекции covid-19 у детей старше одного месяца. Формы, осложнения.

- •142. Мультисистемный воспалительный синдром у детей, ассоциированный с sars-CoV-2. Клинические его проявления и диагностика.

- •143. Лабораторная диагностика инфекции covid-19 у детей при различных формах.

- •144. Инструментальная диагностика инфекции covid-19 у детей. Микробиологическая (специфическая) диагностика инфекции covid-19 у детей.

- •146. Особенности лечения детей с инфекцией covid-19. Показания для госпитализации детей с covid-19 или подозрением на него. Общие принципы и алгоритмы лечения инфекции covid-19 у детей.

- •148. Критерии выписки из стационара детей с новой коронавирусной инфекцией.

- •149. Профилактика инфекции covid-19 у детей.

- •150. Основные принципы организации комплексной реабилитации детей после перенесенной вирусной инфекции covid-19.

14.Диф. Диагностика врожденных пороков сердца с цианозом.

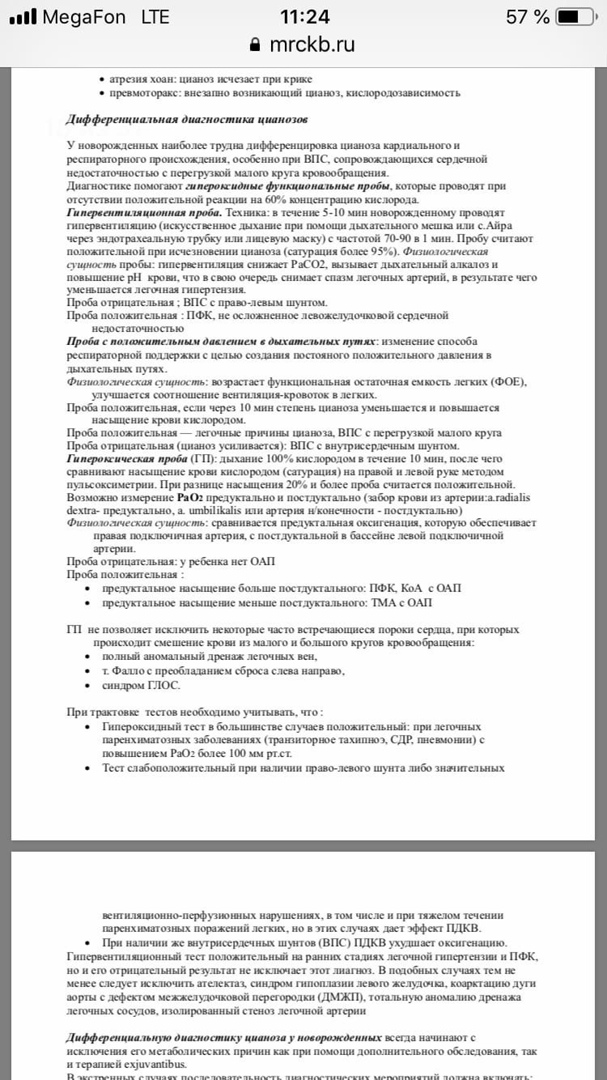

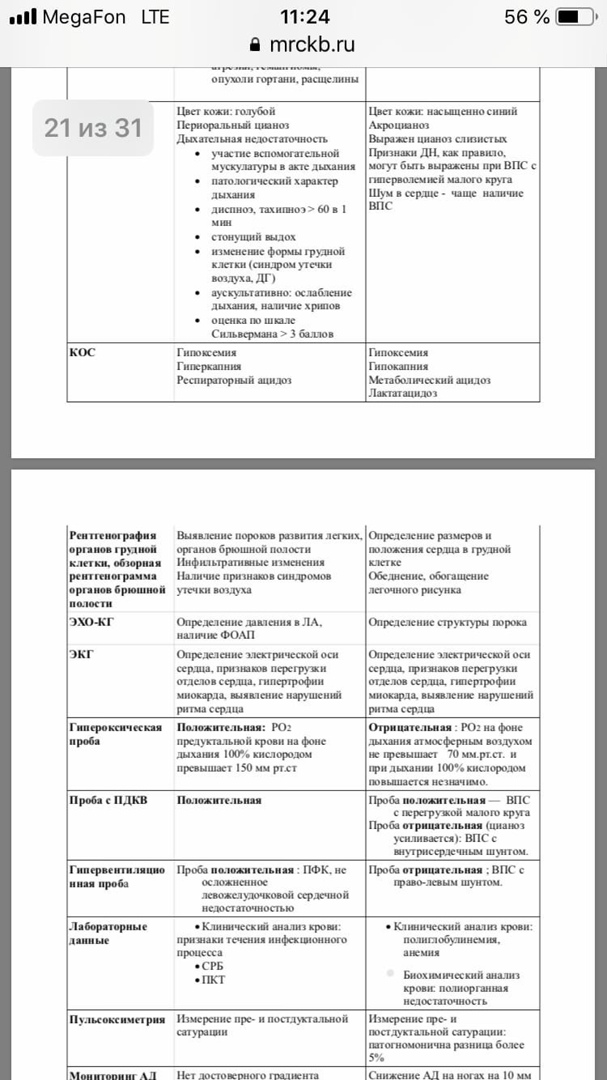

Клинические варианты цианоза Центральный цианоз возникает вследствие интракардиального или интрапульмонального право-левого сброса (смешивание венозной и артериальной крови) Периферический цианоз (акроцианоз)— возникает при снижении сердечного выброса даже без снижения насышения кислородом гемоглобина артериальной крови («цианоз исчерпывания»), полицитемии или септическом шоке Дифференцированный цианоз - цианоз, ограниченный половиной тела • верхняя половина тела (возникает, когда на постдуктальном уровне насышение гемоглобина кислородом выше, чем на предуктальном, сброс крови справа налево) : ПЛГН, ОАП, коарктация аорты, D-транспозиция магистральных сосудов • нижняя половина тела (нормальное отхождение магистральных артерий, поступление неоксигенированной крови из ЛА в аорту) : ОАП с лево-правым сбросом, стойкая ЛГ, обструкция пути оттока из левого желудочка (гипоплазия дуги аорты, прерывистая дуга аорты, критическая коарктация аорты, критический аортальный стеноз) Интермиттирующий цианоз: • неврологическая патология: судороги, апноэ • ВПР: атрезия пищевода: цианоз при сосании, крике • ВПС: тетрада Фалло (сброс справа налево) • атрезия хоан: цианоз исчезает при крике • превмоторакс: внезапно возникающий цианоз, кислородозависимость Дифференциальная диагностика цианозов У новорожденных наиболее трудна дифференцировка цианоза кардиального и респираторного происхождения, особенно при ВПС, сопровождающихся сердечной недостаточностью с перегрузкой малого круга кровообращения. Диагностике помогают гипероксидные функциональные пробы, которые проводят при отсутствии положительной реакции на 60% концентрацию кислорода. Гипервентиляционная проба. Техника: в течение 5-10 мин новорожденному проводят гипервентиляцию (искусственное дыхание при помощи дыхательного мешка или с.Айра через эндотрахеальную трубку или лицевую маску) с частотой 70-90 в 1 мин. Пробу считают положительной при исчезновении цианоза (сатурация более 95%).

Физиологическая сущность пробы: гипервентиляция снижает РаСО2, вызывает дыхательный алкалоз и повышение рН крови, что в свою очередь снимает спазм легочных артерий, в результате чего уменьшается легочная гипертензия. Проба отрицательная ; ВПС с право-левым шунтом. Проба положительная : ПФК, не осложненное левожелудочковой сердечной недостаточностью Проба с положительным давлением в дыхательных путях: изменение способа респираторной поддержки с целью создания постояного положительного давления в дыхательных путях. Физиологическая сущность: возрастает функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ), улучшается соотношение вентиляция-кровоток в легких. Проба положительная, если через 10 мин степень цианоза уменьшается и повышается насыщение крови кислородом. Проба положительная — легочные причины цианоза, ВПС с перегрузкой малого круга Проба отрицательная (цианоз усиливается): ВПС с внутрисердечным шунтом. Гипероксическая проба (ГП): дыхание 100% кислородом в течение 10 мин, после чего сравнивают насыщение крови кислородом (сатурация) на правой и левой руке методом пульсоксиметрии. При разнице насыщения 20% и более проба считается положительной. Возможно измерение РаО2 предуктально и постдуктально (забор крови из артерии:a.radialis dextra- предуктально, a. umbilikalis или артерия н/конечности - постдуктально) Физиологическая сущность: сравнивается предуктальная оксигенация, которую обеспечивает правая подключичная артерия, с постдуктальной в бассейне левой подключичной артерии. Проба отрицательная: у ребенка нет ОАП Проба положительная : • предуктальное насыщение больше постдуктального: ПФК, КоА с ОАП • предуктальное насыщение меньше постдуктального: ТМА с ОАП ГП не позволяет исключить некоторые часто встречающиеся пороки сердца, при которых происходит смешение крови из малого и большого кругов кровообращения: • полный аномальный дренаж легочных вен, • т. Фалло с преобладанием сброса слева направо, • синдром ГЛОС. При трактовке тестов необходимо учитывать, что : • Гипероксидный тест в большинстве случаев положительный: при легочных паренхиматозных заболеваниях (транзиторное тахипноэ, СДР, пневмонии) с повышением РаО2 более 100 мм рт.ст. • Тест слабоположительный при наличии право-левого шунта либо значительных вентиляционно-перфузионных нарушениях, в том числе и при тяжелом течении паренхиматозных поражений легких, но в этих случаях дает эффект ПДКВ. • При наличии же внутрисердечных шунтов (ВПС) ПДКВ ухудшает оксигенацию. Гипервентиляционный тест положительный на ранних стадиях легочной гипертензии и ПФК, но и его отрицательный результат не исключает этот лиагноз. В подобных случаях тем не менее следует исключить ателектаз, синдром гипоплазии левого желудочка, коарктацию дуги аорты с дефектом межжелудочковой перегородки (ДМЖП), тотальную аномалию дренажа легочных сосудов, изолированный стеноз легочной артерии

Дифференциальную диагностику цианоза у новорожденных всегда начинают с исключения его метаболических причин как при помощи дополнительного обследования, так и терапией exjuvantibus. В экстренных случаях последовательность диагностических мероприятий должна включать:

1. Подсчет частоты сердечных сокращений и исключение декомпенсированной брадикардии (доношенный ребенок — менее 80 уд./мин, недоношенный — менее 100 уд./мин). При брадикардии внутривенно или эндотрахеально вводят атропин или адреналин.

2. Диагностику остановки дыхания или брадипноэ (частота дыхания менее 20 в 1 мин). При их наличии — интубация трахеи и ИВЛ 100% кислородом. 3. Оценку степени охлаждения и (при необходимости) согревание ребенка.

4. Забор крови для лабораторного исследования (гематокрит, количество эритроцитов, концентрация глюкозы и кальция, КОС крови).

5. В зависимости от результатов лабораторного исследования, при необходимости, применение частичного ЗПК (при гематокрите более 65 об%) и коррекция ацидоза (при рН менее 7,25, BE — менее 10 ммоль/л), коррекция гипогликемии и электролитных нарушений.

6. Если все перечисленные мероприятия не улучшили состояния больного и у него сохраняется гипоксия (цианоз), рефрактерная к большим концентрациям кислорода, то последующую дифференциальную диагностику осуществляют по данным физикального обследования и гипероксидных проб.. ГП помогает отличить цианоз, обусловленный несоответствием легочной вентиляции и перфузии от цианоза сердечного происхождения.

Исследование газов артериальной крови выше и ниже артериального протока (из лучевой артерии и из пупочной артерии или артерии ноги): 1. При легочном цианозе : • РО2 предуктальной крови на фоне дыхания 100% кислородом превышает 150 мм рт.ст. При ФОАП происходит сброс крови справа налево вследствие высокой ЛГ и РО2 постдуктальной крови значительно ниже предуктальной • повышается РСО2. 2. При пороках синего типа • РО2 на фоне дыхания атмосферным воздухом не превышает 70 мм.рт.ст. и при дыхании 100% кислородом повышается незначимо. • РСО2 — норма или снижено вследствие гипервентиляции как реакции на гипоксию. • Ацидоз носит метаболический характер, т. к. обусловлен нарушением системной перфузии и/или тканевой гипоксией.