- •2. Сердечная недостаточность: кардиальные и экстракардиальные причины,

- •4. Неревматические миокардиты: этиология, патогенез, клиника,

- •6. Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, понятие о первичном и

- •7. Инфекционный эндокардит: лечение и профилактика.

- •13. Диф диагностика впс с обогащением малого круга кровообращения.

- •14.Диф. Диагностика врожденных пороков сердца с цианозом.

- •15. Перикардиты: этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф.Диагноз.

- •16. Перикардиты,

- •17. Вегетативная дисфункция: этиология, патогенез, клиническая картина,

- •18. Вегетативная дисфункция: лечение, реабилитация, профилактика.

- •19. Первичная артериальная гипертензия: определение, эпидемиология,

- •20. Первичная артериальная гипертензии: лечение, профилактика, реабилитация, диспансерное наблюдение.

- •21. Вторичные артериальные гипертензии: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика.

- •22. Экстрасистолия: этиология, электрофизиологические механизмы, клиника, диагностика, экг-диагностика, лечение.

- •25.Брадиаритмии (синдром слабости синусового узла, атриовентрикулярные блокады): этиология, патогенез, клиника, диагностика, экг-критерии, лечение, показания для имплантации электрокардиостимулятора.

- •26. Ювенильные хронические артриты: этиология, патогенез, классификация, клинические варианты, диагностика.

- •29. Системные поражения соединительной ткани: общие вопросы этиологии и патогенеза, понятие об аутоиммунитете, клиника, диагностика.

- •31. Системные васкулиты (узелковый полиартериит, неспецифический аортоартериит, гранулематоз Вегенера, слизисто-кожный лимфонодулярный синдром): клиника, диагностика, диагностические критерии.

- •33. Дифференциальная диагностика системных заболеваний соединительной ткани (скв, ювенильный дерматомиозит, системная склеродермии)

- •34. Дифференциальная диагностика системных васкулитов ( узелковый полиартериит, синдром Кавасаки, геморрагический васкулит)

- •35. Дифференциальная диагностика моноартрита.

- •37. Врожденный нефротический синдром: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, исходы.

- •40. Тубулопатии с ведущим синдромом нефролитиаза (почечный тубулярный ацидоз I типа): этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, исходы и осложнения.

- •41. Дисметаболические нефропатии (уратурия, оксалурия, кальцийурия, фосфатурия): этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, исходы и осложнения.

- •43. Приобретенный нефротический синдром: этиология, патогенез, морфологическая характеристика, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы.

- •44. Рефлюкс-нефропатии: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, течение, исходы и осложнения.

- •45. Циститы у детей: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, течение, исходы и осложнения. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря.

- •46. Острая почечная недостаточность (опн): этиология, патогенез, классификация, стадии, диагностика. Дифференциальный диагноз.

- •47. Острая почечная недостаточность (опн): лечение, посиндромная терапия, показания к гемодиализу, исходы, прогноз.

- •50. Дифференциальная диагностика нефритического и нефротического синдромов.

- •51. Поликистоз и кистозная дисплазия почек: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, диспансерное наблюдение.

- •52. Острый гломерулонефрит: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы.

- •53. Хронический гломерулонефрит: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы.

- •55. Пиелонефриты: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы.

- •Клинические критерии диагностики

- •Cимптомы, течение

- •58) Неспецифический язвенный колит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, течение, исходы и осложнения.

- •59) Болезнь Крона: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, течение, исходы и осложнения.

- •60) Дифференциальная диагностика неспецифических заболеваний кишечника.

- •61) Гельминтозы, вызываемые круглыми гельминтами – нематодами (аскаридоз, энтеробиоз, трихоцефалез, токсокароз, трихинеллез): клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •62)Гельминтозы, вызываемые ленточыми гельминтами – цестодами (тениоз, тениаринхоз, эхинококкоз, дифизоботриоз: клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •65) Острый панкреатит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы и осложнения, профилактика. Неотложная помощь при остром панкреатите.

- •66) Хронический панкреатит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы и осложнения, профилактика.

- •67) Кистофиброз поджелудочной железы: Этиология. Патогенез. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Особенности клинического течения.

- •68) Хронический гепатит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, значение методов прижизненного морфологического исследования печени, лечение, течение, исходы и осложнения, профилактика.

- •69) Цирроз печени: этиология, патогенез, клиника, диагностика, значение методов прижизненного морфологического исследования печени, лечение, течение, исходы и осложнения, профилактика.

- •70)Заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта (гастродуодениты, язвенная болезнь): этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, исходы.

- •71) Дифференциальная диагностика желтух

- •72) Муковисцидоз: этиология, патогенез, клиника легочной и смешанной формы, диагностика, дифференциальный диагноз, неонатальный скрининг.

- •73) Муковисцидоз: лечение, течение, исходы и осложнения.

- •74) Врожденные и наследственные заболевания легких (гемосидероз легких, синдром Гудпасчера, дефицит альфа-1-антитрипсина): этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.

- •75) Врожденные и наследственные заболевания легких (гемосидероз легких, синдром Гудпасчера, дефицит альфа-1-антитрипсина): лечение, течение, исходы и осложнения.

- •76) Альвеолиты (экзогенный аллергический альвеолит, идиопатический фиброзирующий альвеолит, токсический фиброзирующий альвеолит): этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз.

- •Гастроинтестинальная форма пищевой аллергии к пшенице.

- •Гастроинтестинальная форма пищевой аллергии к пшенице.

- •Лечение птерин-зависимых форм фку

- •105. Врожденный гипотериоз. Лечение

- •116. Врожденная дисфункция коры надпочечников: лечение, прогноз, медико-генетическое консультирование, пренатальная диагностика, диспансерное наблюдение.

- •118. Хроническая недостаточность надпочечников: этиология, патогенез, клиника, дифференциальный диагноз, заместительная гормональная терапия, прогноз, диспансерное наблюдение.

- •Лечение острого адреналового криза [bii]

- •119. Гиперкортицизм (болезнь и синдром Иценко-Кушинга): определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, прогноз, диспансерное наблюдение.

- •120. Клиническая картина геморрагического синдрома (петехиальносинячковый, гематомный, смешанный, васкулитный, ангиоматозный). Методы оценки тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза.

- •121. Дифференциальная диагностика заболеваний с геморрагическим синдромом (геморрагический васкулит, тромбоцитопеничская пурпура, тромбоцитопатии, гемофилия).

- •122. Дифференциальная диагностика заболеваний с синдромом цитопении (острый лейкоз, апластическая анемия, системная красная волчанка).

- •123. Дифференциальная диагностика анемий.

- •126. Конъюгационные желтухи новорожденных. Этиология. Особенности патогенеза. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Исходы. Осложнения.

- •127. Конъюгационные желтухи новорожденных. Лечение. Показания к консервативным и оперативным методам терапии.

- •129. Механические желтухи. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение.

- •130. Паренхиматозные желтухи. Этиология гепатитов. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Интенсивная терапия острой печеночной недостаточности у новорожденных. Исходы.

- •131. Анемии новорожденных вследствие кровопотери. Патогенез. Клиника. Гиповолемический шок. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Неотложная помощь.

- •132. Анемии новорожденных вследствие нарушения эритропоэза. Этиология. Патогенез.Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Показания к использованию эритропоэтина

- •133 Геморрагический синдром новорожденных. Дифференциальный диагноз. Лечение в зависимости от этиологии заболевания. Профилактика. Прогноз.

- •138. Бактериальный сепсис новорожденного. Представление о системной воспалительной реакции организма и ее патофизиологии. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз.

- •139. Бактериальный сепсис новорожденного. Лечение, рациональный выбор антибиотикотерапии. Иммунотерапия. Противошоковая терапия. Осложнения. Прогноз.

- •141. Клинические особенности инфекции covid-19 у детей старше одного месяца. Формы, осложнения.

- •142. Мультисистемный воспалительный синдром у детей, ассоциированный с sars-CoV-2. Клинические его проявления и диагностика.

- •143. Лабораторная диагностика инфекции covid-19 у детей при различных формах.

- •144. Инструментальная диагностика инфекции covid-19 у детей. Микробиологическая (специфическая) диагностика инфекции covid-19 у детей.

- •146. Особенности лечения детей с инфекцией covid-19. Показания для госпитализации детей с covid-19 или подозрением на него. Общие принципы и алгоритмы лечения инфекции covid-19 у детей.

- •148. Критерии выписки из стационара детей с новой коронавирусной инфекцией.

- •149. Профилактика инфекции covid-19 у детей.

- •150. Основные принципы организации комплексной реабилитации детей после перенесенной вирусной инфекции covid-19.

45. Циститы у детей: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, течение, исходы и осложнения. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря.

Острый цистит - воспалительное заболевание мочевого пузыря, бактериального происхождения.

Этиология: Среди возбудителей инфекций мочевыводящих путей у детей преобладает грам-отрицательная флора, при этом около 90% приходится на инфицирование бактериями Escherichia coli. Грамположительные микроорганизмы представлены, в основном, энтерококками и стафилококками (5-7%). Среди многочисленных факторов, обуславливающих развитие инфекции МВП, приоритетное значение имеют биологические свойства микроорганизмов, колонизирующих почечную ткань, и нарушения уродинамики (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, обструктивная уропатия, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря).

Патогенез: Наиболее частым путем распространения инфекции считается восходящий. Резервуаром уропатогенных бактерий являются прямая кишка, промежность, нижние отделы мочевыводящих путей. При восходящем пути распространения инфекции МВП после преодоления бактериями везикоуретерального барьера происходит их быстрое размножение с выделением эндотоксинов. В ответ происходит активация местного иммунитета макроорганизма: активация макрофагов, лимфоцитов, клеток эндотелия, приводящая к выработке воспалительных цитокинов (ИЛ 1, ИЛ 2, ИЛ 6, фактора некроза опухоли), лизосомальных ферментов, медиаторов воспаления; происходит активация перекисного окисления липидов, что приводит к повреждению почечной ткани, в первую очередь, канальцев.

Гематогенный путь развития инфекции мочевых путей встречается редко, характерен преимущественно для периода новорожденности при развитии септицемии и у детей грудного возраста, особенно при наличии иммунных дефектов. Этот путь также встречается при инфицировании Actinomyces species, Brucella spp., Mycobacterium tuberculosis.

Клиника: У новорожденных и детей грудного возраста: лихорадка чаще до фебрильных цифр, рвота. У детей более старшего возраста: подъемы температуры (чаще до фебрильных цифр) без катаральных явлений, рвота, боли в животе, дизурия (учащенное и/или болезненное мочеиспускание, императивные позывы на мочеиспускание).

Лабораторная диагностика: проведение клинического анализа мочи с подсчётом количества лейкоцитов, эритроцитов и определением нитратов; определить уровень С-реактивного белка (СРБ) при повышении температуры тела выше 38 градусов и прокальцитонина (ПКТ) – при подозрении на уросепсис; проведение бактериологического исследования: посев мочи (при наличии лейкоцитурии и до начала антибактериальной терапии); проведение биохимического анализа крови (мочевина, креатинин) для оценки фильтрационной функции почек.

Рекомендуется при выявлении лейкоцитурии более 25 в 1 мкл или более 10 в поле зрения и бактериурии более 100 000 микробных единиц/мл при посеве мочи на стерильность диагноз инфекции мочевыводящих путей считать наиболее вероятным.

Инструментальная диагностика: УЗИ почек и мочевого пузыря всем детям во время и после первого эпизода инфекции мочевыводящих путей. Рекомендуется проведение микционной цистографии для выявления ПМР и определения его степени, а также для выявления уретероцеле, дивертикула, клапана задней уретры.

Осложнения

1. При отсутствии адекватного лечения острой инфекции МВП возможно развитие уросепсиса;

2. При рецидивирующем течении инфекции мочевыводящих путей и /или развитии ИМВП на фоне ПМР - развитие рефлюкс-нефропатии.

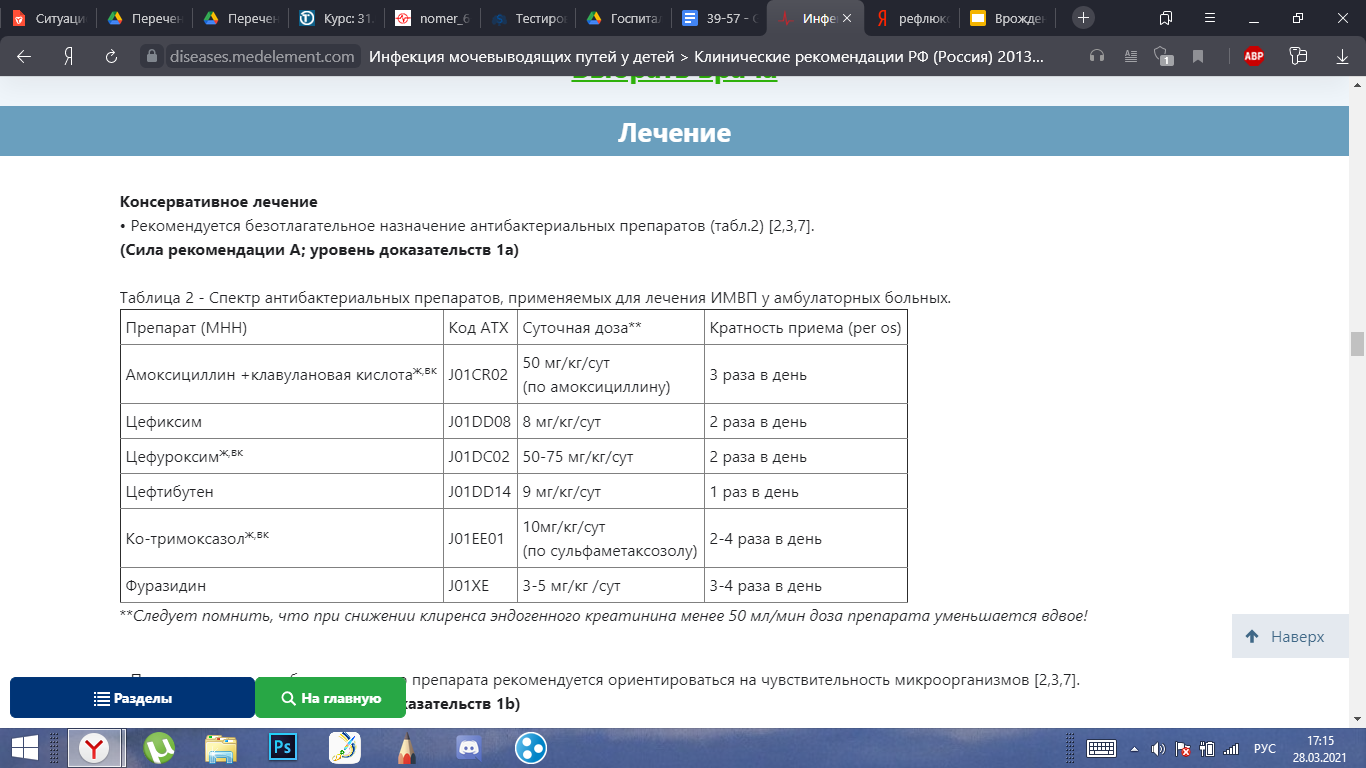

Лечение: АБТ, уросептики

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря – группа расстройств функций мочевого пузыря, возникающих при заболеваниях головного и спинного мозга, а также периферических нервов и интрамуральных нервных сплетений

Виды:

• гипорефлекторный – при поражении задних корешков крестцового отдела спинного мозга и конского хвоста и тазового нерва;

• гиперрефлекторный – при поражении проводящих нервных путей спинного мозга выше крестцовых сегменов на уровне IХ грудного позвонка.

По состоянию функции мочевого пузыря: компенсированный; субкомпенсированный; декомпенсированный

Жалобы и анамнез: ночное недержание мочи; редкое или частое мочеиспускание.

Физикальное обследование: боли в области мочевого пузыря.

Лабораторные исследования:

Общий анализ крови: лейкоцитоз, ускоренное СОЭ.

Общий анализ мочи: бактериурия, лейкоцитурия, эритроцитурия, протеинурия.

Инструментальные исследования:

УЗИ: Если имеется нарушение мочеиспускания вследствие нейрогенного поражения, необходимо вычислить остаточный объем мочевого пузыря. Для этого после мочеиспускания измеряют его максимальные поперечные и передне-задние размеры. Затем датчик поворачивают на 90°, наклоняют вниз и измеряют максимальный кранио–каудальный размер в позиции.

В целом нормальный мочевой пузырь имеет округлую, овальную, либо несколько треугольную или квадратную форму.

Наблюдается утолщение стенки мочевого пузыря, появление воспалительной взвеси. Утолщение стенки может быть вызвано воспалительным отеком, повышенной трабекуляцией. Толщина стенки растянутого мочевого пузыря не должна превышать 4 мм. После опорожнения стенка неравномерно утолщается, и ее размер может достигать 8 мм.

Экскреторная урография: при нейрогенной дисфункции мочевого пузыря с нарушением деривации мочи из верхних мочевых путей, могут выявляться следующие признаки: нарушение своевременной эвакуаторной функции почек, дилатацию полостной системы почки и мочеточника различной степени по типу гидоронефроза или уретерогидронефроза.

Цистография: может быть нисходящей (экскреторной) и восходящей (ретроградной). Нисходящая цистография производится одновременно с экскреторной урографией, обычно спустя 1/2—1 час после введения в ток крови контрастного вещества. К этому времени в мочевом пузыре накапливается достаточное количество контрастного вещества с мочой, что позволяет получить на снимке чёткую тень пузыря. Нисходящую цистографию применяют в тех случаях, когда по каким-либо причинам невозможно ввести катетер в мочевой пузырь и, следовательно, выполнить восходящую цистографию, а также у детей.

Цистография позволяет выявить нейрогенную дисфункцию мочевого пузыря, характерным признаком является «башенный пузырь», контуры мочевого пузыря неровные, нечеткие. Также после того как больной опорожнит мочевой пузырь от контрастной жидкости, следует произвести рентгенографию области мочевого пузыря, где выявляется наличие остаточной мочи с контрастным веществом.

Цистоскопия: зачастую нейрогенная дисфункция мочевого пузыря сопровождается циститом на фоне хронического наличия остаточной мочи в мочевом пузыре, ее застоем, появлением взвеси. Цистоскопическая картина полиморфная, что обусловлено реакцией кровеносных сосудов, отеком, инфильтративными и экссудативными процессами в стенке мочевого пузыря.

Возможно обнаружение мутной остаточной мочи, расширение сосудов, очаговое и диффузное покраснение слизистой оболочки, отечность слизистой, участки кровоизлияний, поверхностные эрозии, складчатость слизистой мочевого пузыря.

Цели лечения:

• медикаментозная и электромиостимуляция мочевого пузыря (Н-холиномиметики: Дистигмина бромид. М-Холинолитики: Толтеродин)

• улучшение иннервации нижних мочевых путей;

• лечение цистита.

Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятность применения): тамсулозин, таблетки 0,4мг; дистигмина бромид, таблетки 5 мг; толтеродин, таблетки 2 мг; аскорбиновая кислота, таблетки 50 мг; фуразидин. таблетки 50 мг.

Другие виды лечения, оказываемые на амбулаторном уровне:

• иглорефлексотерапия (сегментарно-рефлекторное воздействие на мускулатуру мочевого пузыря);

• спазмолитические методы физиотерапии: электрофорез холинолитиков, спазмолитиков, парафинотерапия.