razdel_3

.pdf51

окружающих его (рис. 63 а). Расчеты показали, что в центральном пятне сконцентрировано около 83,4% энергии, в первом кольце - 7,2%, во втором- 2,8%, в третьем 1,4%, в четвертом - 0,9% и в остальных кольцах - 3,9%.

Практически установлено, что в большинстве случаев глаз способен различать две точки в объекте, если падение освещенности между двумя максимумами в кружках Эри, образованными этими точками, будет составлять не менее 5%, что соответствует расстоянию между максимумами (M) , равному:

M = 0.61λ / n sin u

где, λ - длина волны света, n - показатель преломления среды между препаратом и фронтальной линзой объектива, а sin u - синус апертурного угла (рис.63 б, д). При меньшем расстоянии между максимумами можно наблюдать или наложение изображений точек(рис.63 в), или их частичное разрешение (рис.63 г). Как видно из уравнения, оптическое разрешение микроскопа увеличивается при уменьшении длины волны,

увеличении n и u. Как указывалось выше, n sin u представляет числовую апертуру объектива и, таким образом, при увеличении числовой апертуры объектива увеличивается разрешение микроскопа.

3.3.3. Аберрации

Все оптические схемы, представленные выше при рассмотрении построения изображения объектов при помощи линз, лупы и микроскопа,

составлены на основе идеальной геометрической оптики. В реальной ситуации оптические системы, в которых используются линзы и зеркала,

обладают погрешностями, которые называются аберрациями. В случае монохроматического света, к таким аберрациям относятся сферическая аберрация, кома, астигматизм, кривизна изображения и дисторсия. В

случае полихроматического света дополнительно имеет место хроматическая аберрация. Рассмотрим кратко перечисленные аберрации и практические методы борьбы с ними.

52

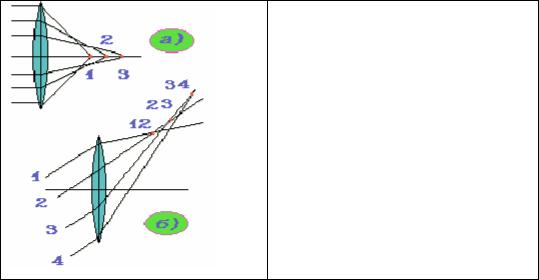

а) Сферическая аберрация связана с тем, что свет от объекта преломляется в различных частях линзы и поэтому фокусируется в различных точках главной оптической оси линзы(рис .64а, точки 1,2 и 3).

Другими словами, нарушается гомоцентричность пучка , све формирующего

Рис. 64. Аберрации: а) сферическая и б) кома

изображение объекта. При этом световая энергия рассеивается, переходя из центрального пятна в диффракционные кольца, вследствие чего понижается контраст изображения.

б) Комой называются аберрации, связанные с нарушением симметрии широкого наклонного пучка лучей(рис. 64 б), что приводит к ухудшению резкости изображения от центра к краю поля зрения оптической системы.

в) Астигматизм и кривизна изображений представляют более сложные оптические явления, связанные, в самом общем виде, с

нарушением в реальных оптических системах формы волновой поверхности лучей света. С точки зрения волновой оптики, в построении изображения участвует сферическая волна света, но в реальной системе ее кривизна может становиться несферической и ее кривизна в меридиональном и саггитальном сечениях будет различна, что в свою очередь приведет к тому, что изображение точки вместо круглого пятна будет в виде

53

эллипса. Нарушение структуры изображения в этом случае называется

астигматизмом.

В другом случае, световая волна может оставаться сферической, но центр ее кривизны может не совпадать с плоскостью изображения. В этом

случае, изображение плоского объекта, перпендикулярно расположенного

относительно |

главной |

оптической |

оси, будет |

проектироваться |

на |

поверхности |

некоторой |

сферы. Эта |

аберрация |

называется кривизной |

|

изображения. |

|

|

|

|

|

г) Линейное увеличение системы основано на подобии формы изображения объекта самому объекту(объект в виде квадрата имеет

изображение в виде квадрата и т.д). Нарушение этого подобия приводит к

искажению формы изображения объекта и |

квадратный |

объект мож |

приобрести вид "подушки" (рис. 65а, 1) (положительная дисторсия) или |

||

"бочки" (рис.65а, 2) (отрицательная дисторсия). |

В обоих |

случаях |

дисторсия не приводит к ухудшению резкости изображения объектов(рис.65 |

||

а).

д) Хроматическая аберрация связана с тем, что волны света с разной длиной

Рис.65. Аберрации: а) дисторсия и

б) хроматическая аберрация

волны в составе полихроматического света преломляются в линзе по разными

54

углами, т.к. показатель преломления материала линзы разный для разных длин волн (дисперсия). В связи с этим изображение объекта будет размытым и окрашенным (рис. 65 б).

3.3.4. Объективы

Главным оптическим элементом микроскопа является объектив, т. к.

показано выше, именно от его числовой апертуры зависит разрешающая сила

микроскопа. Объективы представляют сложные оптические системы,

составленные из ряда линз. Одна из центральных задач при разработке

современных |

объективов |

заключается |

в уменьшении |

аберраций, |

которые |

|||||||

ухудшают качество изображений микрообъектов. |

|

|

|

|

|

|||||||

1. Ахроматы. В объективах этого типа |

исправлена в |

пределах всей |

||||||||||

апертуры сферическая аберрация, частично хроматическая |

аберрация (в |

|||||||||||

объективах |

с |

малыми увеличениями |

хроматическая |

|

аберрация |

|||||||

практически |

|

исправлена |

полностью). |

|

Особенно |

заметна |

сферо- |

|||||

хроматическая |

аберрация и кривизна |

изображения |

|

при |

|

больших |

||||||

увеличениях |

объектива. |

Имеются |

объективы |

для |

водной |

и |

масляной |

|||||

иммерсии. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. В апохроматах исправлена |

хроматическая аберрация, |

изображения |

||||||||||

лишены ложных цветных составляющих. |

Аналогично |

ахроматам, |

||||||||||

объективы |

апохроматы |

больших |

увеличений обладают |

кривизной |

||||||||

поверхности |

и |

частичным хроматизмом изображения. Апохромат 16х/0.40 |

||||||||||

имеет хорошую коррекцию хроматической аберрации и уменьшенную кривизну изображения. Апохроматы 40х/0.95 и 63х/0.95 снабжены специальными оправами для компенсации аберрации вследствие использования покровных стекол разной толщины. В объективах HI 100х/1.40 и 100х/1.32 имеются пружинящие оправы и достигнута удовлетворительная коррекция кривизны поля изображения.

3. Планхроматы обладают исправленной кривизной поверхности изображения. Ведущие фирмы мира в области производства микроскопов выпускают наборы планхроматов, например: фирмы "К.Цейсс" и "Оптон" -

|

|

|

|

|

|

55 |

от 2.5х/0.07 до |

100х/1.25 (масляная иммерсия); фирма "Рейхерт" |

- от 4х/0.10 |

||||

до 63х/0.75; фирма "Лейтц" - от 4х/0.10 до 100х/1.32. |

|

|

|

|||

4. Планапохроматы представляют |

высококачественные объективы с |

|||||

исправленными кривизной изображения и хроматической |

аберрацией. |

|||||

Разными |

фирмами, |

включая |

"ЛОМО", |

выпускаются |

наборы |

|

планапохроматов разных увеличений. |

|

|

|

|

||

5. |

Для |

ультрафиолетовой, |

флуоресцентной, |

|||

фазовоконтрастной,

поляризационной и других видов специальной микроскопии разработаны специальные типы объективов, которые будут указаны ниже при кратком анализе этих видов микроскопии.

3.3.5. Окуляры

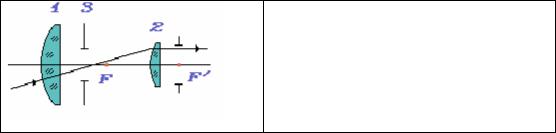

1. Окуляры Гюйгенса. Наиболее популярные в микроскопии окуляры,

которые используются, в основном, с объективами-ахроматами. Они состоят из двух плоско-выпуклых линз, обращенных плоской поверхностью к глазу.

Рис.66 а. Окуляр Гюйгенса

На рис.66 а показан ход лучей в таком окуляре: преломленный коллективом

(1) луч пересекает главную ось в центре полевой диафрагмы(3),

находящейся в передней фокальной плоскости глазной линзы(2) окуляра.

Вследствие этого, этот луч выйдет из окуляра практически параллельно главной оптической оси. В окулярах Гюйгенса не исправлены аберрации, но так как изображение строится в узких пучках, сферическая и хроматическая аберрации не играют существенной роли.

56

2. Окуляры Кельнера. В этих окулярах, в отличие от окуляров Гюйгенса, глазная линза представляет склейку из линз, изготовленных из разных марок стекол, что приводит к достаточно хорошей коррекции аберраций.

3. Компенсационные |

окуляры используются |

с |

объективами- |

|||||||

апохроматами, |

ахроматами |

и |

планобъективами больших |

увеличений. |

||||||

Глазная |

линза |

таких |

окуляров |

представляет склейку линз, поэтому они |

||||||

хорошо корректированы по отношению к аберрациям, особенно |

||||||||||

хроматической. Схема |

таких окуляров показана на рис.66 б |

(обозначение |

||||||||

элементов |

см. окуляр Гюйгенса). |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Рис.66 б. Компенсационный |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

окуляр |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

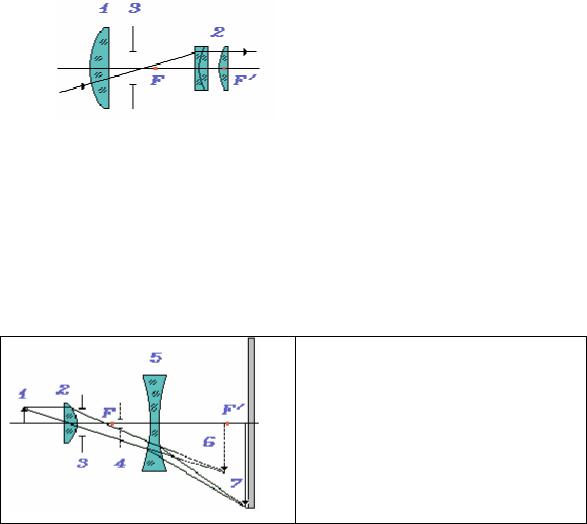

4. Гомалы - отрицательные оптические системы, применяются в микроскопах вместо окуляров с целью компенсации кривизны изображения и хроматической аберрации, даваемых апохроматическими объективами.

Гомалы можно применять также с объективами-ахроматами больших увеличений. На рис. 67 представлена схема хода лучей в микроскопе с гомалом в качестве окуляра.

Рис. 67. Оптическая схема гомала

Увеличенное изображение |

объекта (1) через |

объектив |

(2) |

формируется |

||

в плоскости |

(6), расположенной |

между |

гомалом(5) |

и |

его передним |

|

фокусом F' и |

является |

мнимым |

для гомала. Гомал |

проецирует |

||

57

изображение объекта (6) на пластинку (7), при этом изображение является перевернутым относительно объекта (1) (3 - положение выходного зрачка объектива, 4 - выходной зрачок всей системы). В связи с тем, что выходной зрачок находится внутри гомала, невозможно его изображение совместить со зрачком глаза.

Поэтому гомалы нельзя использовать для визуальных наблюдений.

Они применяются для фотографирования изображений на большие форматы фотоматериалов (9х12, 13х18 см).

5.Окуляры для ультрафиолетовой и инфракрасной областей

спектра отличаются материалами, из |

которых |

изготавливают |

линзы |

окуляров: для ультрафиолетовой области - из кварца, для инфракрасной - |

из |

||

флюорита, т.е. материалов хорошо пропускающих |

свет в указанных |

||

областях спектра. |

|

|

|

3.3.6. Объект-микрометр и окулярная сетка

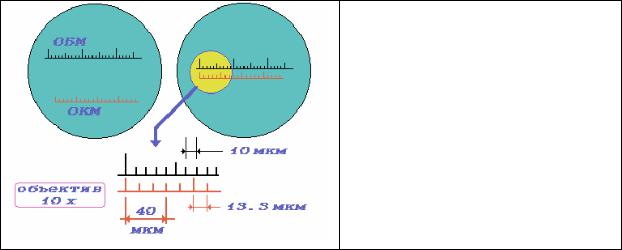

Для линейных измерений размеров микрообъектов используются объект-микрометр (ОБМ) и окуляр-микрометр (ОКМ). ОБМ представляет микролинейку с ценой деления 10 мкм, нанесенную на стеклянную пластинку имеющую форму и размеры предметного . стеклаОБМ помещается на предметный столик микроскопа вместо препарата и изображение ОБМ проектируется в плоскость полевой диафрагмы окуляра,

где помещается ОКМ. Последний представляет также стеклянную линейку, которая постоянно находится в плоскости полевой диафрагмы окуляра и ее резкое изображение одновременно с изображением ОБМ рассматривается глазом (рис.68). Передвигая ОБМ в плоскости препарата,

совмещают линейки обоих микрометров и определяют ценуделения ОКМ.

После этого вместо ОБМ помещают исследуемый препарат и при помощи линейки ОКМ измеряют линейные размеры структур внутри препарата.

Естественно, что при

58

Рис.68. Объект-микрометр (ОБМ) и окулярмикрометр (ОКМ) для измерения линейных размеров микрообъектов

изменении увеличения объектива цена деления ОКМ будет меняться,

поэтому заранее определяют цену деления ОКМ для всех используемых объективов микроскопа и составляют таблицу, которая затем используется при линейных измерениях.

3.3.7. Конструкция микроскопа

Современный светооптический микроскоп включает обычно следующие основные узлы:

1. Блок осветительной системы, состоящий из источника света,

коллекторной линзы, полевой диафрагмы, конденсора с апертурной

диафрагмой.

2.Предметного столика с системой поперечного и продольного передвижения препаратов.

3.Тубуса микроскопа с оптической увеличительной системой линз

(объектив, окуляр).

4. Штатива для крепления указанных блоков и элементов микроскопа и механического перемещения тубуса (макро- и

микроперемещение), предметного столика и конденсора.

Обычно в комплект микроскопа входит, кроме основного набора объективов и окуляров, много дополнительных принадлежностей, главные из которых следующие:

59

·принадлежности для измерения линейных размеров микроструктур препаратов (объект- и окуляр-микрометры),

·система регистрации изображений микрообъектов: видеокамеры,

цифровые |

фотоаппараты, |

микрофотонасадки для фотоматериалов |

||||

разного |

формата, |

рисовальные |

аппараты |

для |

зарисовк |

|

микроструктур, |

|

|

|

|

|

|

· набор светофильтров |

для |

изменения |

спектрального |

состава |

света, |

|

используемого в микроскопе и мн. др.

При анализе микрообъектов, кроме обычных светооптических

микроскопов |

используются специальные |

микроскопы для проведения |

||||

анализа |

в |

ультрафиолетовом |

свете, |

в |

поляризованном |

свете, для |

изучения |

флуоресцирующих |

микрообъектов, для |

использования |

|||

интерференции в микроанализе |

и т.д. |

Прежде чем перейти к краткому |

||||

обзору этих видов микроскопии и их использованию в цито- и гистохимии,

приведем некоторые данные об оптических свойствах биологических микрообъектов.

3.4. Оптические свойства биологических микрообъектов

Практически все клетки, особенно живые клетки (за исключением содержащих пигменты и другие хромофорные соединения), прозрачны для видимого света. Световая волна, проходя через такие объекты, не изменяет свою амплитуду, но изменяется только ее фаза, количественная оценка которой зависит от произведения показателя преломления микрообъекта на его толщину. Такие микрообъекты называются «фазовыми объектами». Сдвиг фаз не различается глазом, фоточувствительными материалами или фотоэлектронными приборами, так как указанные фотоприемники могут реагировать только на изменение амплитуды падающего света.

Эндогенные химические соединения в большинстве клеток животных и растений не обладают поглощением света в видимой области света и

60

поэтому их также можно отнести к фазовым объектам. Поэтому, одной из важных задач в области светооптической цито- и гистохимии является превращение "фазовых объектов" в объекты, которые изменяют амплитуду проходящего через них света: такие микрообъекты называются

"амплитудными объектами".

Это превращение "фазовых объектов" в "амплитудные объекты"

достигается четырьмя принципиально различными путями:

1) С использованием специальных приемов физической оптики,

реализуемых в темнопольной, фазово-контрастной и интерференционной микроскопии);

2)С использованием свойства ряда внутриклеточных соединений поглощать свет в ультрафиолетовой области спектра (ультрафиолетовая микроскопия);

3)С использованием свойства ряда эндогенных соединений флуоресцировать (микроскопия собственной флуоресценции клеток и тканей);

4) С использованием свойства различных внутриклеточных и

внутритканевых веществ специфически взаимодействовать с красителями,

флуорохромами, соединениями с радиоактивными метками, меченными

антителами, зондами-фрагментами мРНК и др. Для этой цели разработано

много |

методов |

окрашивания, |

методов |

радиоавтографии, |

|

иммуногистохимии |

и гибридизации мРНК |

in situ. |

Окрашенные, |

или |

|

меченные |

соответствующими метками, препараты |

анализируются |

при |

||

помощи обычных светооптических и флуоресцентных микроскопов.

3.5.Специальные методы микроскопии

3.5.1.Метод темного поля

Как отмечалось выше, при критическом освещении объектов в плоскости объекта образуется сплошной конус света и поле зрения микроско равномерно освещено. Однако, если перед конденсором(рис.69) (1) со