razdel_2

.pdf

|

|

|

|

21 |

III |

зона - скорость |

замораживания 100-1000°С/c |

Размеры |

кристаллов |

льда |

уменьшаются |

до минимальных размеров, при |

этом |

достигается |

хорошая сохранность структуры клеток. Однако технически таких скоростей замораживания тканей достичь очень трудно.

Обычно для гистохимических реакций, анализируемых с помощью оптических микроскопов, скорость замораживания тканей в диапазоне 1- 100°C/с вполне достаточна для получения хороших результатов.

2.1.2.Криометоды. Прямое замораживание ткани до T = -10 - -20° С (без дегидратации)

Вданном случае особых манипуляций с тканью не производится, можно заморозить ткань в низкотемпературном холодильнике в специальных контейнерах. Однако необходимо отметить, что в замороженной таким

образом ткани продолжаются, хотя и с замедленной скоростью,

биохимические процессы, а также происходит обезвоживание ткани и конденсация воды на поверхности ткани, что может привести к артефактам.

2.1.3. Криометоды. Глубокое замораживание ткани до T = -78 - -196°С (без дегидратации)

Для охлаждения тканей до этих температур используется твердая углекислота (t = -78,5 °С) и жидкий азот (t = -195,8 °С) и процесс замораживания проводится в сосудах Дьюара.

2.1.4. Твердая углекислота. Жидкий азот

Твердая углекислота. При замораживании ткань обычно помещается на хорошо теплопроводимую поверхность (лучше всего металлическую подложку) и опускается в сосуд Дьюара с сухой углекислотой. При этом необходимо помнить, что для некоторых гистохимических реакций нельзя допускать контакта тканей с металлами. При температуре сухой углекислоты ткань можно хранить довольно долгое время. В данном случае трудности хранения связаны с техническими сложностямииспарением

|

|

|

|

|

|

22 |

"сухого льда" и |

необходимостью постоянного |

возобновления запаса |

||||

углекислоты в сосуде Дьюара. |

|

|

|

|||

Другим источником твердой углекислоты является сжиженная |

||||||

углекислота в баллонах, сохраняющаяся |

под |

давлением (сжижается |

||||

углекислота при t = |

20 °С |

под давлением 5,11 МПа - 50 |

атм.). В баллонах |

|||

под давлением углекислота находится в сжиженном виде, поэтому баллон с |

||||||

жидкой |

углекислотой |

переворачивают |

вверх дном, чтобы углекислота |

|||

могла "выливаться" |

из баллона. Баллон соединяют специальным шлангом с |

|||||

испарителем (небольшая металлическая емкость), на поверхность которого |

||||||

помещается |

образец |

ткани. Вентиль |

баллона |

открывается, жидкая |

||

углекислота |

попадает |

в |

испаритель, в |

котором |

за |

счет |

быстрого |

адиабатического расширения |

углекислота |

охлаждается |

до |

твердой |

|||

углекислоты |

(-78,5°С), |

что |

приводит |

к |

охлаждению |

поверхности |

|

испарителя, |

и, соответственно, ткани до t=-78,5°С (рис.15). |

|

|

||||

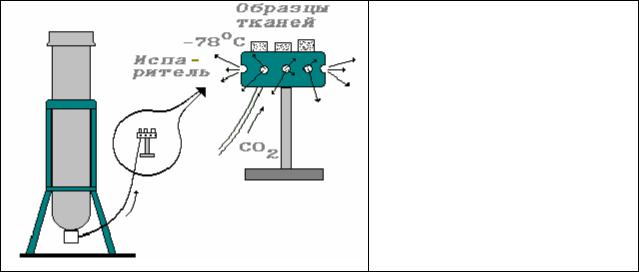

Рис.15. Замораживание образцов ткани на специальном испарителе углекислотой из баллона

Как правило, такое замораживание, в основном, используется для микротомии тканей, т.е. для получения тонких срезов ткани на специальных микротомах (см. ниже).

Жидкий азот. При замораживании тканей в жидком азоте

необходимо учитывать некоторые особенности |

этого сжиженного газа. |

||

Невзирая на низкую температуру |

жидкого |

азота (t кип.= -195,8°С) при |

|

прямом замораживании тканей в нем |

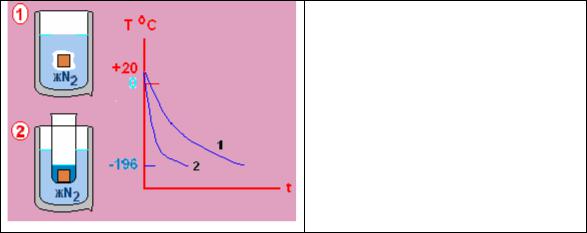

Рис.16, |

1) |

нельзя добиться высокой |

23

скорости замораживания. Это происходит в связи с образованием газового (азотного) слоя вокруг ткани за счет быстрого испарения азота на поверхности замораживаемой ткани, который приводит к уменьшению скорости замораживания ткани (кривая 1).

Рис.16. Замораживание ткани в жидком азоте. Объяснения в тексте

Для предотвращения образования вокруг замораживаемой ткани газового слоя и, соответственно, увеличения скорости замораживания образцов ткани

(кривая 2), используются промежуточные жидкости, которые должны обладать двумя свойствами: не замерзать при температуре жидкого азота и хорошо "смачивать" погружаемую в них ткань (рис.16, 2). Этим двум условиям отвечают, в частности, два соединения: изопентан и пропан-

бутановая смесь.

С изопентаном (жидкость) работать не очень удобно, т.к. при температуре жидкого азота он переходит в твердое состояние. Смесь пропан-бутан (газ) более удобна в работе, хотя при использовании

объемов в несколько десятков |

|

|||||

миллилитров |

проводить охлаждение смеси необходимо в |

атмосфере |

||||

водорода, |

чтобы избежать |

образования взрывоопасных смесей пропан- |

||||

бутана с |

кислородом воздуха. Но при небольших объемах (несколько мл), |

|||||

можно работать |

на воздухе, соблюдая стандартную технику |

безопасности |

||||

при |

работе |

с |

огнеопасными соединениями. |

|

||

Ткани, замороженные при температуре твердой углекислоты и жидкого |

||||||

азота, |

нельзя |

использовать |

непосредственно для гистохимических целей, |

|||

24

так как из замороженных тканей до таких температур практически

невозможно сделать тонкие срезы. Поэтому "глубокое замораживание"

может служить или для быстрой остановки биохимических процессов в

тканях, или для низкотемпературного консервирования ткани для последующего использования в гистохимической процедуре.

Если температура ткани при "глубоком замораживании", поднимается

до -10 - -5°С происходит рост кристаллов льда, что может приводить к

нарушению тонкой морфологической структуры ткани и вероятным

изменениям микробиохимической структуры, |

что |

будет |

приводить к |

|||

соответствующим |

артефактам. Если |

температура образцов |

ткани |

|||

повышается до положительных значений, то |

вода |

в ткани |

переходит в |

|||

свое естественное для тканей жидкое состояние и консервирующее действие низких температур прекращается: в размороженных тканях начинают протекать быстрые разрушительные биохимические процессы.

Совершенно очевидно, что если создать условия, при которых замороженная в образце ткани вода будет испаряться или растворяться без перехода в жидкую фазу, можно, при помощи такой низкотемпературной дегидратации, сохранить и морфологию и распределение внутриклеточных соединений, максимально приближенные к нативному состоянию.

2.2. Сублимационная дегидратация тканей

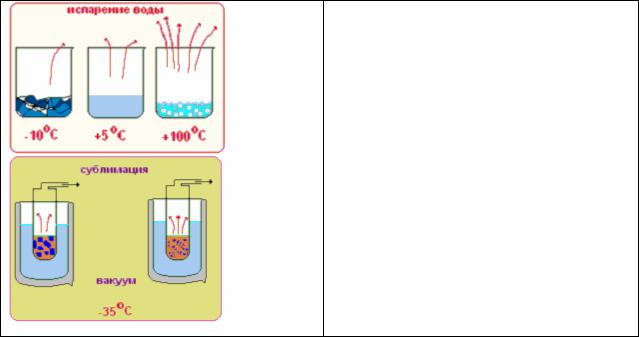

Сублимационная дегидратация (вакуумная сушка тканей), представляет метод низкотемпературного обезвоживания образцов тканей, которое происходит в вакууме врезультате возгонки (сублимации) воды из состояния льда в пар, минуя жидкую фазу.

2.2.1. Теоретические основы сублимационной сушки

Давление паров льда определяется состоянием равновесия между молекулами пара и твердой фазы (льда). Если парциальное давление водяного пара больше, чем равновесное давление при заданной температуре, то начинается переход пара в лед, т.е. конденсация.

25

Если давление пара над твердой фазой ниже равновесного давления,

то твердая фаза переходит в пар, т.е. происходит возгонка льда или сублимация льда. Таким образом, если поместить замороженную ткань

(вода в образце ткани в виде льда) в вакуум, создаваемый в специальной камере, это приведет к уменьшению парциального давления водяного пара надо льдом в замороженной ткани и лед из ткани начнет сублимироваться.

В результате вакуумной сублимации льда происходит дегидратация ткани.

Естественно, что в процессе сублимации необходимо поддерживать такую температуру ткани, которая

Рис.17. Испарение воды при нормальном давлении и в вакууме при низкой температуре

препятствует плавлению льда в ткани и переходу воды в жидкое состояние

(рис.17).

Для проведения сублимационной сушки необходимо выбрать оптимальные условия сушки - степень вакуума (разряжение в вакуумной камере), температурный режим высушивания, время сушки и геометрию вакуумной системы.

2.2.2. Уровень вакуума в сушильной камере

Температура тканевого образца в вакуумной камере определяет величину давления насыщенных паров воды над льдом. Например, при

26

температуре +100°С давление пара воды над жидкой фазой равно около

760 торр (торр = мм рт.ст.).

T, Co |

-10 |

-30 |

|

-50 |

|

-70 |

-100 |

-150 |

-183 |

|

P, торр |

1,95 |

2,91х10-1 |

2,90х10-2 |

|

2,00х |

1,00х |

7,00х |

1,00х |

||

|

|

|

|

|

|

10-3 |

10-5 |

10-15 |

10-22 |

|

Поэтому при нормальном давлении при температуре +100°С |

вода активно |

|||||||||

испаряется (кипение). |

Если понижать |

температуру воды, то |

уменьшается |

|||||||

давление насыщенных паров. В таблице представлены некоторые значения давления насыщенного пара воды при низких температурах.

Как видно из приведенных данных, при t = -180°С в сушильной камере

необходимо создать вакуум порядка10-22 торр. Это технически

невозможно (в настоящее время удается получить вакуум в реальных

технических приборах около 10-8 |

торр, но |

для реальных биологических |

||

тканей |

можно использовать установки с вакуумом в камере не более 10-5 |

|||

- 5х10-5 |

торр. Это значит, что для сушки тканей нижним температурным |

|||

уровнем |

является -100°С. |

Верхний |

предел |

температуры для |

сублимационной сушки зависит |

от поведения воды |

внутри тканевого |

||

образца (см. ниже). Наиболее оптимально сублимационную сушку вести при

t = -50 - -70°С, для чего нужно |

создавать в сушильной камере вакуум |

||||||||||||

порядка 10-3 торр. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Выбор оптимальной геометрии установки |

для |

сублимационной сушки |

|||||||||||

замороженной ткани определяется расположением |

специальной |

ловушки |

|||||||||||

для паров воды, испарившихся |

|

из |

ткани. |

Для |

этой цели |

обычно |

|||||||

используется азотная |

ловушка, имеющая температуру поверхности -196°С. |

||||||||||||

Считается, |

что |

при |

температуре |

поверхности |

ловушки ниже -100°С |

||||||||

молекула пара |

воды |

фиксируется на ней с |

одного |

соударения, т.е. с |

|||||||||

одного |

соударения |

молекулы |

пара |

удаляются |

из |

объема |

сушильной |

||||||

камеры. |

При |

температуре |

поверхности ловушки выше -100°С фиксация |

||||||||||

молекул паров воды может не происходить |

с первого |

соударения. |

|||||||||||

Молекулы |

пара воды должны будут несколько раз "удариться" |

о стенки |

|||||||||||

камеры |

и |

ловушки, |

при |

этом |

они |

теряют |

кинетическую |

энергию и |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

27 |

затем |

могут |

фиксироваться |

на поверхности ловушки. Это, |

естественно, |

|||||||||

приводит |

к |

удлинению |

времени сублимации замороженной |

ткани. При |

|||||||||

конструировании |

установки |

для сублимации льда |

|

из замороженной ткани |

|||||||||

обычно стремятся расположить поверхность ловушки как можно |

ближе к |

||||||||||||

высушиваемой ткани. |

Это связано |

со свободным пробегом молекул |

пара |

||||||||||

из замороженной |

ткани. |

Величина свободного |

|

пробега |

зависит |

от |

|||||||

уровня |

вакуума. |

Например, |

при разряжении 10-2 |

торр длина свободного |

|||||||||

пробега |

равна 5 |

мм, |

а |

при 10-3 |

торр уже50 мм. Таким |

образом, |

при |

||||||

расстоянии между высушиваемыми |

образцами и азотной ловушкой менее 5 |

||||||||||||

см в сушильной камере |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 18. Расположение |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сушильной камеры и |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ловушки. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 – менее |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

предпочтительное, |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 – оптимальное |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

расположение |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

необходимо создать вакуум не выше 10-3 торр. При этом, конструктивно,

необходимо так расположить азотную ловушку, чтобы траектория молекул испарившейся воды из ткани до поверхности ловушки была прямой линией. На рис. 18 показано два варианта расположения азотной ловушки. Вариант 2 является оптимальным, хотя в реальных приборах для сублимационной сушки гистологического материала используются оба варианта.

2.2.3. Температурный режим сублимации Температура, при которой необходимо вести сублимационную

сушку образцов тканей определяется положением криоскопической точки растворов, которая связана с понижением температуры замерзания

|

28 |

растворов, по сравнению с температурой замерзания чистого растворителя |

|

при увеличении концентрации раствора, например, солей. |

|

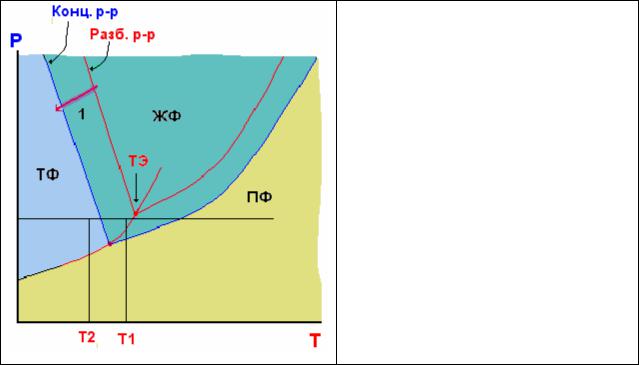

Так как в биологических тканях содержится около 80 - 90% воды, в |

|

которой растворены различные соли, в ходе сублимации |

льда |

концентрация солей в тканевом образце будет увеличиваться и, таким

образом, точка замерзания растворов тканевых |

солей будет |

падать |

в |

сторону отрицательных температур (рис.19). Для растворов солей |

в воде |

||

считается, что точка эвтектики (ТЭ - температуры, |

при которой |

имеется |

|

равновесие между жидкой (ЖФ), твердой фазой (ТФ) и парообразной фазы

(ПФ) раствора, |

находится в |

области-20 |

- -25°С. Поэтому, если сушка |

|||

проводится при |

температуре выше -20 - |

-25°С (Т1) есть опасность, что на |

||||

определенном |

этапе сушки |

произойдет |

плавление льда |

в ткани, |

а это |

|

чревато |

значительными |

артефактами |

(см. ниже). |

Таким |

образом, |

|

температура замороженной ткани

Рис.19. Диаграмма состояния воды |

|

||

и положения точки эвтектики при |

|

||

сублимации льда |

из замороженной |

|

|

ткани. Стрелкой |

1 показан |

сдвиг |

|

диаграммы |

в |

|

пр |

концентрирования |

солей |

|

|

высушиваемом |

образце |

ткани. |

|

Объяснения в тексте. |

|

|

|

при сублимационной сушке не должна быть выше -30°С (Т2). В этом случае высушиваемая ткань надежно защищена от плавления льда в ходе сушки и появления в ткани жидкой фазы воды. Однако, имеются многочисленные наблюдения, что сушка при -40 - -50°С приводит к лучшему сохранению морфологической структуры тканей.

29

2.2.4. Сопротивление высушенного слоя

Длительность сушки в большей степени определяется правильно

выбранной геометрией образца ткани. Если взять кусочек ткани равного

объема в виде кубика или тонкой пластинки, то во втором случае сушка будет и более быстрой и результат более качественным. В этом случае,

кроме увеличения поверхности испарения льда уменьшается сопротивление высушиваемого слоя.

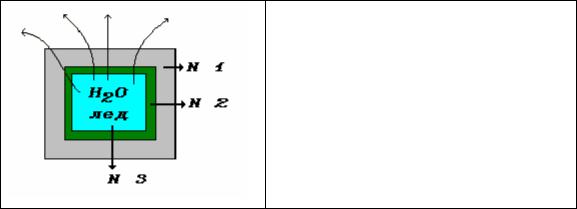

На рисунке 20. представлена схема образца ткани в определенный момент

сушки. Слой 1 - полностью высохшая ткань, слой 2 - промежуточная зона и

слой 3 - содержит лед. |

Границы между |

2 и |

1 слоями и между 3 и 2 слоями |

являются границами |

испарения. Слой |

1 |

является гигроскопичным и |

оказывает сопротивление парам воды, выходящими из слоя 3.

Рис.20. Слои в тканевом образце в процессе сублимации льда

Это сопротивление называется"сопротивлением высушенного слоя". В

разные годы делались попытки количественно оценить сопротивление высушенного слоя. По оценкам И.Герша сопротивление высушенного слоя зависит от квадрата толщины высушенного слоя.

2.2.5. Определение конца сушки

Определение конца сушки в обычных рутинных экспериментах, с

использованием лиофильной сушки тканей, задача довольно сложная и она решается эмпирически, при помощи контрольных экспериментов.

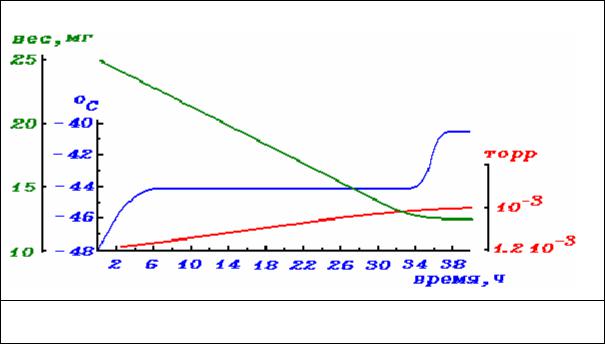

В 1954 году М.Янсен описал лиофильную установку, в сушильной камере которой были вмонтированы торсионные весы и измеритель

30

температуры высушиваемых тканей. Было показано, что в конце сушки наблюдалось колебание температуры, которое коррелировало с достижением постоянного веса ткани (результаты измерений М.Янсена показаны на рис. 21).

Рис.21. Изменение температуры (синий график), вакуума (красный график) и веса ткани (зеленый график) в процессе лиофильной сушки

В специальных опытах нами показано, что измерение температуры

образцов высушиваемых тканей является надежным способом определения длительности сушки, что особенно важно при первых сушках серийного экспериментального материала.

2.2.6. Обработка лиофилизированной ткани

Как правило, наиболее логично проводить химическую фиксацию образцов ткани, высушенных при сублимационной сушке, в газообразных фиксаторах, в частности, в парах формальдегида при определенной влажности и температуре. Источником формальдегидного газа в этом случае может являться параформ, который при нагревании деполимеризуется (см.

раздел Химическая фиксация). Фиксированная таким образом ткань может заливаться в парафин в вакууме (см. раздел Микротомия).

Сублимационная сушка ткани имеет большое значение для проведения гистохимических реакций на белки, некоторые ферменты и метаболиты,