- •1. Что такое кровь и какое значение для организма? в чем состоят основные правила взятия крови у человека.

- •2. Каков принцип метода разделения крови на плазму и форменные элементы?

- •3. Что такое дефибринированная кровь и каков еѐ состав? Опишите получение фибрина и дефибринированной крови.

- •4. Понятие о системе крови. Основные функции крови, их краткая характеристика. Каково общее количество крови у человека и животных.

- •6. Опишите методы определения количества эритроцитов и гемоглобина. Чем разводят кровь для подсчета эритроцитов и лейкоцитов в камере Горяева?

- •7. Физиологическая роль лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Т- и b-лимфоциты и их значение в процессах иммунитета.

- •8. Тромбоциты, их количество, строение, функции, норма.

- •9. Плазма и сыворотка крови. Показатель гематокрита.

- •11. Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. Онкотическое давление крови и его роль.

- •12. Изотонический, физиолгический, гипо и гипертонические растворы и их применение в медицине. Принципы приготовления кровозамещающих растворов

- •13. Гемолиз крови, его виды. Осмотическая резистентность эритроцитов. Что произойдет с эритроцитами при помещении их в раствор с концентрацией NaCl 0,25?

- •15. Характеристика лейкоцитов (разновидности, функции отдельных видов, количество в крови человека). Методика подсчета. Лейкоцитарная формула.

- •16. Понятие о системе гемостаза. Основные компоненты системы гемостаза, их характеристика. Роль сосудистой стенки.

- •17. Характеристика групповых систем крови человека. Оцените кислотно-щелочное равновесие исследуемого образца венозной крови рН 7,23; рСо2?

- •18. Характеристика системы аво. Определение групп крови системы аво при помощи стандартных сывороток.

- •20. История открытия и изучения кровообращения. Эволюция кровообращения.

- •Физиологические свойства

- •23. Общая характеристика уровней регуляции деятельности сердца.

- •24. Саморегуляция сердца (закон Франка-Старлинга, феномен Анрепа).

- •25. Гуморальная регуляция деятельности сердца. Влияние электролитов, медиаторов и гормонов на деятельность сердца.

- •26. Гормональная функция сердца.

- •28. Кровяное давление в большом и малом кругах кровообращения

- •29. Факторы, обуславливающие величину артериального и венозного кровяного давления.

- •30. Лимфа, лимфообразование и лимфообращение.

15. Характеристика лейкоцитов (разновидности, функции отдельных видов, количество в крови человека). Методика подсчета. Лейкоцитарная формула.

Лейкоциты – это так называемые “белые” клетки крови диаметром 20–70 мкм. Они имеют ядро и цитоплазму. У взрослого человека натощак содержится 4–9×109 /л лейкоцитов

КЛАССИФИКАЦИЯ:

1) зернистые (гранулоциты): эозинофилы, базофилы, нейтрофилы, срок жизни до 30 ч, образуются в костном мозге.

А) Эозинофилы – 1–4 % всех лейкоцитов (гранулы имеют розовый цвет): разрушают и обезвреживают токсины белкового происхождения и чужеродные белки.

Б) Базофилы (0–1 %) содержат в протоплазме гранулы с гепарином, поэтому препятствуют свертыванию крови в очаге воспаления, а это способствует процессам заживления. Количество базофилов возрастает при гемофилии. Срок жизни – 12 часов

В) Нейтрофилы (70 %) находятся в крови 6–8 часов, т.к. мигрируют в слизистые оболочки. Продолжительность жизни около 13 суток. Их основная функция – фагоцитоз и внутриклеточное переваривание чужеродных клеток.

2) незернистые (агранулоциты) бывают двух видов: моноциты и лимфоциты, срок жизни в крови – 40 ч., в тканях – до 3 недель, образуются в костном мозге, лимфоузлах, селезенке.

А) Лимфоциты (21–35 %) обеспечивают формирование и реакции специфического клеточного (Т-лимфоциты) и гуморального (В-лимфоциты) иммунитета, а также иммунологический надзор за клетками организма и трансплантационный иммунитет.

Б) Моноциты (4–8 %) обладают наиболее выраженной фагоцитарной и бактерицидной активностью за счет мембран, имеющих особые рецепторы, распознающие различные инородные агенты. Один моноцит способен фагоцитировать до ста микробов.

В сухую, чистую пробирку наливают 0,4 мл 5 % раствора уксусной кислоты, подкрашенной метиленовым синим. Кислота разрушает оболочки эритроцитов, а краска окрашивает ядра лейкоцитов. Кровь набирают в капилляр от гемометра Сали до метки (0,02 мл) и добавляют в пробирку, тщательно перемешивают, достигая разведения в 20 раз. Затем полученным раствором заполняют камеру Горяева и, поместив ее под микроскоп, производят подсчет лейкоцитов в 25 больших квадратах, каждый из которых условно состоит из 16 маленьких квадратиков.

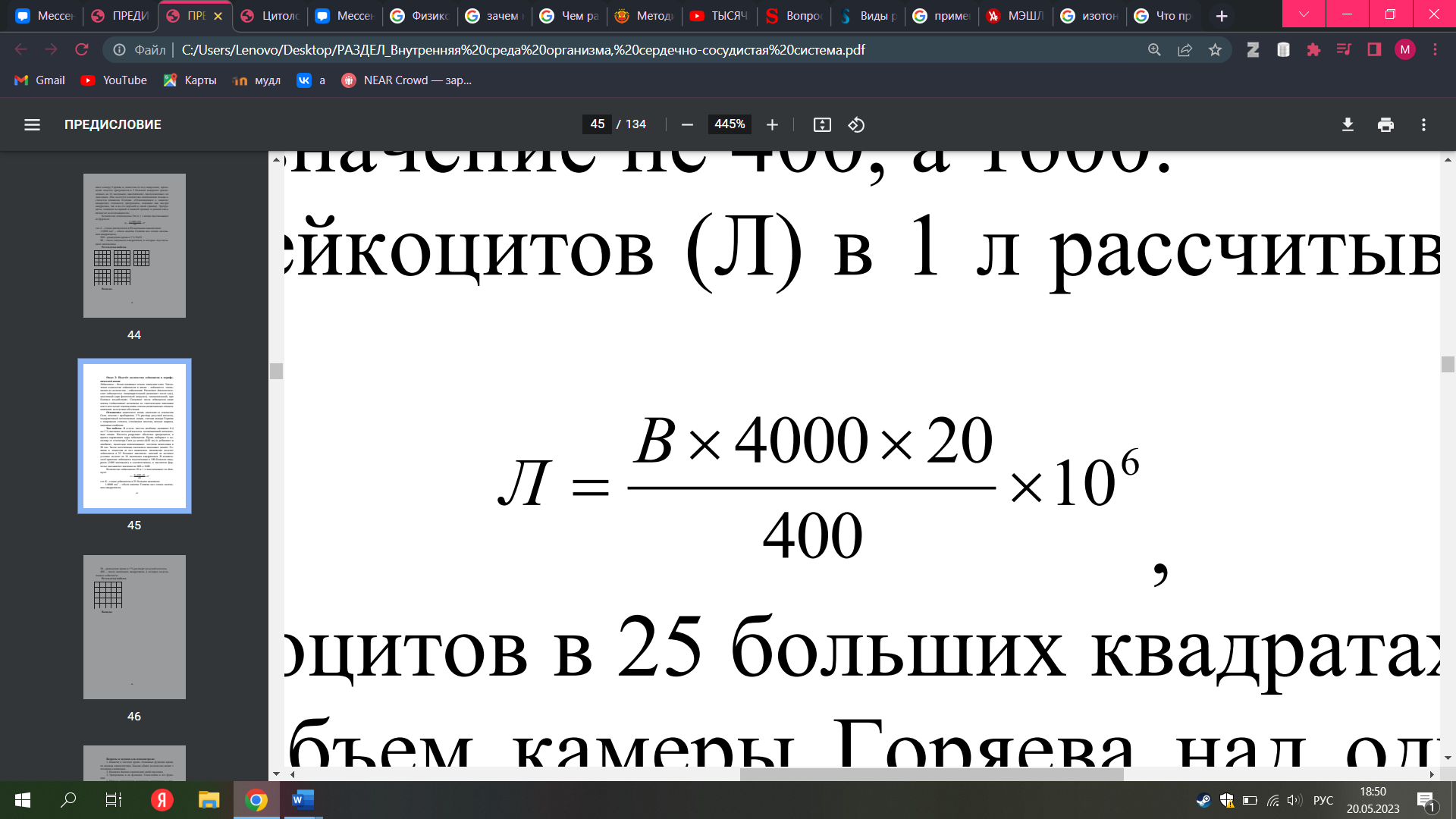

Количество лейкоцитов (Л) в 1 л рассчитывают по формуле:

, где В – сумма лейкоцитов в 25 больших квадратах; 1/4000 мм3 – объем камеры Горяева над одним маленьким квадратиком; 20 – разведение крови в 5 % растворе уксусной кислоты; 400 – число маленьких квадратиков, в которых подсчитывают лейкоциты.

16. Понятие о системе гемостаза. Основные компоненты системы гемостаза, их характеристика. Роль сосудистой стенки.

Гемостаз - это система различных компонентов организма, которая постоянно поддерживает структурную целостность сосуда, сохраняет жидкое состояние крови и ее способность к свертыванию в случае повреждения сосудов.

В норме состояние системы гемостаза зависит от равновесия и взаимодействия ее 5 основных компонентов:

Стенка кровеносных сосудов (в первую очередь, эндотелий и коллаген), а также ряд веществ, синтезируемых в интиме.

Клетки крови - главным образом, тромбоциты и их факторы, а также лейкоциты и эритроциты.

Белки, или факторы системы свертывания.

Активаторы фибринолитической системы.

Ингибиторы фибринолитической системы.

В целом система гемостаза подчинена сложной нейрогуморальной регуляции с механизмом прямой и обратной связи, вследствие чего постоянно поддерживается клеточный гомеостаз.

В зависимости от компонентов и механизмов, участвующих в остановке кровотечения, система гемостаза делится на 2 звена:

Первичный, или сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

Вторичный гемостаз, в котором участвуют плазменные факторы свертывания и тромбоцитарный фактор 3. Длится 5-10 минут и заканчивается образованием фибрина, скрепляющего тромбоцитарный сгусток.

Уже через доли секунды после травмы в зоне повреждения возникает сокращение сосудов: вначале за счет аксон-рефлекса, позже поддерживается активными эндотелиальными субстанциями, а также тромбоцитарными агентами (серотонином, адреналином, тромбоксаном А2). При сокращении сосуда несколько уменьшается размер дефекта. Кроме того, в близлежащих областях расширяются коллателали, таким образом давление в зоне дефекта уменьшается, снижается кровопотеря. Однако участие сосудистой стенки в осуществлении гемостаза не ограничивается простым сокращением, а также определяется взаимодействием со всеми компонентами сложного гемостатического механизма.