- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •10.1. ПОНЯТИЕ О ВИДЕ

- •10.2. ПОНЯТИЕ О ПОПУЛЯЦИИ

- •10.2.1. Экологическая характеристика популяции

- •10.2.2. Генетические характеристики популяции

- •10.2.3. Частоты аллелей. Закон Харди — Вайнберга

- •11.1. МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

- •11.2. ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВОЛНЫ

- •11.3. ИЗОЛЯЦИЯ

- •11.4. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

- •11.5. ГЕНЕТИКО-АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ДРЕЙФ ГЕНОВ)

- •11.6. ВИДООБРАЗОВАНИЕ

- •11.8. АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМОВ

- •11.9. ПРОИСХОЖДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

- •ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ФАКТОРОВ

- •12.1. ПОПУЛЯЦИЯ ЛЮДЕЙ. ДЕМ, ИЗОЛЯТ

- •12.2. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ГЕНОФОНДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ

- •12.2.1. Мутационный процесс

- •12.2.2. Популяционные волны

- •12.2.3. Изоляция

- •12.2.4. Генетико-автоматические процессы

- •12.2.5. Естественный отбор

- •12.3. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

- •ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАКРОЭВОЛЮЦИИ

- •13.1. ЭВОЛЮЦИЯ ГРУПП ОРГАНИЗМОВ

- •13.1.1. Уровень организации

- •13.1.2. Типы эволюции групп

- •13.1.3. Формы эволюции групп

- •13.1.4. Биологический прогресс и биологический регресс

- •13.1.5. Эмпирические правила эволюции групп

- •13.2. СООТНОШЕНИЕ ОНТО- И ФИЛОГЕНЕЗА

- •13.2.1. Закон зародышевого сходства

- •13.2.2. Онтогенез — повторение филогенеза

- •13.2.3. Онтогенез — основа филогенеза

- •13.3.1. Дифференциация и интеграция

- •13.3.2. Закономерности морфофункциональных преобразований органов

- •13.3.4. Атавистические пороки развития

- •13.3.5. Аллогенные аномалии и пороки развития

- •13.4. Организм как целое в историческом

- •13.5. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА

- •13.5.2. Происхождение многоклеточных животных

- •13.5.3. Основные этапы прогрессивной эволюции многоклеточных животных

- •13.5.4. Характеристика типа Хордовые

- •13.5.5. Систематика типа Хордовые

- •13.5.6. Подтип Бесчерепные Acrania

- •13.5.7. Подтип Позвоночные Vertebrata

- •ФИЛОГЕНЕЗ СИСТЕМ ОРГАНОВ ХОРДОВЫХ

- •14.1. Наружные покровы

- •14.2. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

- •14.2.1. Скелет

- •14.2.1.1. Осевой скелет

- •14.2.1.2. Скелет головы

- •14.2.1.3. Скелет конечностей

- •14.2.2. Мышечная система

- •14.2.2.1. Висцеральная мускулатура

- •14.2.2.2. Соматическая мускулатура

- •14.3. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ

- •14.3.1. Ротовая полость

- •14.3.2. Глотка

- •14.3.3. Средняя и задняя кишка

- •14.3.4. Органы дыхания

- •14.4. КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА

- •14.4.2. Филогенез артериальных жаберных дуг

- •14.5. МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

- •14.5.1. Эволюция почки

- •14.5.2. Эволюция половых желез

- •14.5.3. Эволюция мочеполовых протоков

- •14.6. ИНТЕГРИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

- •14.6.1. Центральная нервная система

- •14.6.2. Эндокринная система

- •14.6.2.1. Гормоны

- •14.6.2.2. Железы внутренней секреции

- •АНТРОПОГЕНЕЗ

- •И ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

- •15.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА

- •15.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ АНТРОПОГЕНЕЗА

- •15.4. ВНУТРИВИДОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

- •15.4.1. Расы и расогенез

- •15.4.2. Адаптивные экологические типы человека

- •15.4.3. Происхождение адаптивных экологических типов

- •ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ

- •16.1. БИОГЕОЦЕНОЗ - ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ

- •16.2. ЭВОЛЮЦИЯ БИОГЕОЦЕНОЗОВ

- •ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА

- •17.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

- •17.3.1. Город

- •17.3.2. Город как среда обитания людей

- •17.3.3. Агроценозы

- •17.4. РОЛЬ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

- •МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

- •18.1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ

- •МЕДИЦИНСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ

- •18.2. ФОРМЫ МЕЖВИДОВЫХ БИОТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В БИОЦЕНОЗАХ

- •18.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРАЗИТИЗМА

- •18.4. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАРАЗИТИЗМА

- •18.5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАРАЗИТИЗМА

- •18.6. АДАПТАЦИИ К ПАРАЗИТИЧЕСКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

- •18.7. ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ПАРАЗИТОВ

- •18.8. ФАКТОРЫ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ХОЗЯИНА К ПАРАЗИТУ

- •18.9. ДЕЙСТВИЕ ХОЗЯИНА НА ПАРАЗИТА

- •18.11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ - ХОЗЯИН НА УРОВНЕ ПОПУЛЯЦИЙ

- •18.12. СПЕЦИФИЧНОСТЬ ПАРАЗИТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ХОЗЯИНУ

- •18.13. ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- •МЕДИЦИНСКАЯ ПРОТОЗООЛОГИЯ

- •19.1. ТИП ПРОСТЕЙШИЕ PROTOZOA

- •19.1.1. Класс Саркодовые Sarcodina

- •19.1.2. Класс Жгутиковые Flagellata

- •19.1.3. Класс Инфузории Infusoria

- •19.1.4. Класс Споровики Sporozoa

- •19.2. Простейшие, обитающие в полостных органах, сообщающихся с внешней средой

- •19.2.1. Простейшие, обитающие в полости рта

- •19.2.2. Простейшие, обитающие в тонкой кишке

- •19.2.3. Простейшие, обитающие в толстой кишке

- •19.2.4. Простейшие, обитающие в половых органах

- •19.2.5. Одноклеточные паразиты, обитающие в легких

- •19.3. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.3.1. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.3.2. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.4. ПРОСТЕЙШИЕ — ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА

- •МЕДИЦИНСКАЯ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

- •20.1. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ PLATHELMINTHES

- •20.1.1. Класс Сосальщики Trematoda

- •20.1.1.1. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в пищеварительной системе

- •20.1.1.2. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в кровеносных сосудах

- •20.1.1.3. Сосальщики с двумя промежуточными хозяевами

- •20.1.2. Класс Ленточные черви Cestoidea

- •20.2. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ NEMATHELMINTHES

- •20.2.1. Класс Собственно круглые черви Nematoda

- •20.2.1.1. Круглые черви — геогельминты

- •20.2.1.2. Круглые черви — биогельминты

- •МЕДИЦИНСКАЯ АРАХНОЭНТОМОЛОГИЯ

- •21.1. КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ ARACHNOIDEA

- •21.1.1. Отряд Клещи Acari

- •21.1.1.1. Клещи — временные кровососущие эктопаразиты

- •21.1.1.2. Клещи — обитатели человеческого жилья

- •21.1.1.3. Клещи — постоянные паразиты человека

- •21.2. КЛАСС НАСЕКОМЫЕ INSECTA

- •21.2.1. Синатропные насекомые, не являющиеся паразитами

- •21.2.2. Насекомые — временные кровососущие паразиты

- •21.2.3. Насекомые — постоянные кровососущие паразиты

- •21.2.4. Насекомые — тканевые и полостные эндопаразиты

- •ЯДОВИТОСТЬ ЖИВОТНЫХ

- •КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

- •23.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯДОВИТОСТИ

- •23.2. ЧЕЛОВЕК И ЯДОВИТЫЕ ЖИВОТНЫЕ

- •ВВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ

- •24.1. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ БИОСФЕРЫ

- •24.2. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ БИОСФЕРЫ

- •24.3. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ

- •УЧЕНИЕ О НООСФЕРЕ

- •25.1. БИОГЕНЕЗ И НООГЕНЕЗ

- •РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

тело покрыто щетинками разной длины, и на конечностях имеются присоски. Ротовой аппарат адаптирован к прогрызанию ходов в толще эпидермиса, где обитает этот паразит. Самка откладывает до 50 яиц за всю жизнь, которая длится около 15 сут. Чесоточные зудни могут поселяться в любом месте кожи, но наиболее часто — на нежных ее частях: в межпальцевых промежутках, на сгибах рук, на половых органах. Перемещаясь в толще кожи, клещи раздражают нервные окончания и вызывают нестерпимый зуд, усиливающийся ночью. При расчесывании ходов клещей они переносятся на другие участки кожи или на другого человека. Так происходит расселение клещей по телу хозяина и заражение чесоткой здоровых людей. Заразиться чесоткой можно также и при пользовании одеждой, постельными принадлежностями и личными вещами больного.

Диагностика чесотки проста, так как поражения кожи клещами очень характерны. Они представляют собой прямые или извилистые полоски грязнобелого цвета. На одном из концов хода располагается пузырек, в котором находится клещ. Его можно перенести на предметное стекло в каплю 50 %-ного раствора глицерина и микроскопировать.

Для профилактики чесотки необходимо соблюдение правил личной гигиены, выявление и лечение больных и дезинфекция их одежды, белья и полотенец, а также осторожность при общении с животными.

Железница угревая Demodex folliculorum (рис. 21.6, Б) — возбудитель

демодикоза. Эти клещи имеют червеобразную форму, длиной не более 0,4 мм. Они обитают в сальных железах и волосяных фолликулах кожи лица, шеи и плеч, располагаясь головным концом вниз, обычно группами по четыре особи. Часто встречаются у совершенно здоровых лиц, не вызывая никаких симптомов. Однако у ослабленных людей, в особенности со склонностью к аллергическим реакциям, железницы могут активно размножаться, вызывая закупорку протоков сальных желез, возникновение угрей розового цвета с гнойным содержимым.

Для диагностики демодикоза выдавленное содержимое сальной железы или выдернутую ресницу помещают в каплю бензина на предметное стекло и микроскопируют. Таким образом могут быть обнаружены взрослые формы, нимфы, личинки и яйца паразита.

Расселение угрицы по человеческим популяциям происходит при личном контакте и пользовании общими полотенцами и бельем, причем у 40—60% населения можно обнаружить угрицу, живущую как комменсал. Поэтому профилактика демодикоза сводится большей частью к лечению основных заболеваний, ослабляющих организм, а также выявлению и лечению больных с выраженными аллергическими реакциями.

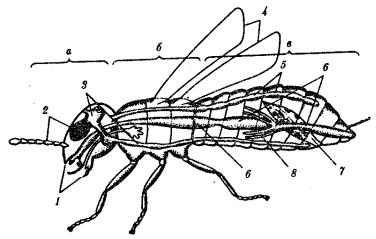

21.2. КЛАСС НАСЕКОМЫЕ INSECTA

Это самый многочисленный по числу видов класс животных. Общее их количество достигает 1 млн. Тело подразделяют на голову, грудь и брюшко. На голове находятся органы чувств — усики и глаза, сложный ротовой аппарат,

293

строение которого связано со способом питания:

грызущий, лижущий, сосущий, колюще-сосущий и т. п. Грудь насекомых состоит из трех сегментов, каждый из которых несет по паре ходильных ног, построенных поразному, в зависимости от способа передвижения и двигательной активности. Большинство свободноживу-щих насекомых имеют на груди также две пары крыльев, однако некоторые группы, перешедшие к паразитическому образу жизни, их утратили. Брюшко конечностей не имеет. Органы дыхания насекомых.—трахеи (рис. 21.7). Остальные системы органов насекомых соответствуют организации членистоногих. Развитие насекомых происходит с метаморфозом — неполным,

когда из яйца вылупляется личинка, превращающаяся во взрослую форму или имаго постепенно, после нескольких линек, и полным, при котором в ходе онтогенеза сменяются стадии яйца, личинки, куколки и имаго.

Среди насекомых, имеющих медицинское значение, выделяют следующие группы:

а) синантропные виды, не являющиеся паразитами; б) временные кровососущие эктопаразиты; в) постоянные кровососущие паразиты;

г) тканевые и полостные ларвальные (личиночные) паразиты.

Рис. 21.7. Организация насекомого:

а — голова, б — грудь, в — брюшко; 1 — ротовой аппарат, 2 — органы чувств, 3 — нервная система, 4 — крылья, 5 — кровеносная система, 6 — пищеварительная трубка, 7 — половые органы, 8 — мальпигиевы сосуды

21.2.1.Синатропные насекомые, не являющиеся паразитами

Кэтой группе насекомых относят виды, которых привлекает своеобразие экологических условий человеческого жилища: постоянство действия микроклиматических факторов и независимость от сезонных изменений условий в природе, наличие постоянных источников питания и многочисленных убежищ. Поэтому адаптации у этих животных затрагивают в первую очередь поведенческие

294

реакции — изменение инстинкта откладки яиц, предпочтение закрытых помещений

ит. д. Эти насекомые связаны с человеком и его предками менее тесно по сравнению с другими группами и относительно недолго — с момента начала использования гоминидами естественных убежищ и строительства примитивных жилищ.

Всвязи с этим регрессивной морфофизиологической эволюции они не претерпели. Большинство таких насекомых — теплолюбивые виды тропического и субтропического происхождения, относящиеся к разным отрядам и семействам. Медицинское значение из них имеют лишь те, которые используют продукты питания, пищевые отходы или фекалии человека. Большинство из видов насекомых этой экологической группы являются механическими переносчиками возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. Вирусы, бактерии, цисты простейших

ияйца гельминтов переносятся ими на лапках, поверхности тела или в пищеварительной системе, не развиваясь и не размножаясь. В организме некоторых видов насекомых развиваются личиночные стадии ряда гельминтов (см. разд. 20.1.2.3).

К насекомым этой группы относятся тараканы, а также синантропные мухи, муравьи и жуки. Основными мерами борьбы с синатропными насекомыми являются благоустройство жилища и поддержание в нем постоянной чистоты, хранение продуктов питания в недоступных для насекомых местах, в закрытой таре.

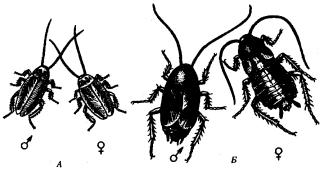

Тараканы — всеядные насекомые довольно крупных размеров. В тропиках и субтропиках встречаются как в естественной природе, так и в жилище человека. Здесь же наиболее велико их видовое разнообразие. В умеренных широтах распространены только два вида — черный таракан Blatta orientalis и рыжий таракан Blattella germanica (рис. 21.8). Размеры черного таракана 19—26 мм, цвет

черно-бурый. Рыжий таракан значительно мельче—до 11—12 мм, цвет его рыжеватый. Тело тараканов уплощено, на лапках имеются коготки и присоски, благодаря которым эти насекомые проникают в узкие щели и ползают в любом положении. Крылья их недоразвиты, и поэтому летать они почти не могут.

Развиваются тараканы, откладывая коконы, содержащие до 20 яиц. За 20—50 сут завершается эмбриональное развитие, и из оболочки кокона выходят мелкие светлые личинки. До достижения половой зрелости они линяют несколько раз. Питаются тараканы любыми пищевыми продуктами, а также кожей, бумагой, ватой и шерстью.

295

Рис. 21.8. Тараканы. А — рыжий; Б — черный Кроме общих мер борьбы с тараканами используют отравленные приманки с

добавлением борной кислоты, патогенных для них бактерий и т. д. В целом интенсивная дезинсекция обычно только снижает численность этих животных, не уничтожая их полностью. Это обеспечивается их слабой чувствительностью к ядохимикатам, наличием в трахеях специальных клапанов, закрывающихся при наличии в воздухе посторонних примесей, большой подвижностью, способностью к длительному голоданию, а также широким генетическим полиморфизмом, сформировавшимся в популяциях этих животных за длительное время контактов с человеком.

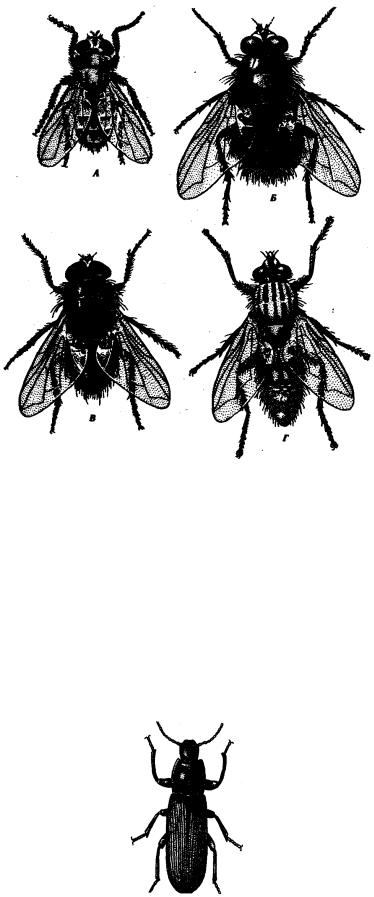

Мухи — известны как наиболее активные механические переносчики возбудителей заболеваний. Как и у всех двукрылых, у мух одна пара передних крыльев; развитие происходит с полным метаморфозом. Важное медицинское значение имеет комнатная муха Musca domestica (рис. 21.9, А). Встречается в жилище человека во всех природных зонах. Размеры тела 6—8 мм, цвет серо-бурый. На груди выделяются четыре темные продольные полосы. Ротовой аппарат сосущего типа. Муха способна питаться не только жидкой, но и твердой пищей, предварительно смачивая ее слюной. Самка откладывает яйца в местах скопления гниющих органических веществ. За 5—10 сут развивается личинка, за 4—7 сут — куколка. Вышедшие из оболочек куколки мух становятся половозрелыми на 5—6-е сутки. За всю жизнь одна самка откладывает около 600 яиц. По сравнению с тараканами муха более опасна как механический переносчик возбудителей заболеваний, так как она более активно меняет источники питания и места пребывания, а местами массового их выплода являются выгребные ямы, помойки и нечистоты. На поверхности тела мухи и в ее пищеварительном тракте может находиться одновременно до 35 млн. разных микроорганизмов.

Кроме комнатной мухи такое же значение имеют синяя и серая мясные, зеленая падальная (рис. 21.9, Б — Г) и ряд других.

Основная мера борьбы с мухами — благоустройство мусоропроводов и мусоросборников, гигиена жилища.

Синантропные муравьи представлены только одним видом. Это домовый муравей Monomorium pharaonis, типичный тропический вид, занесенный в последние десятилетия с продуктами питания в страны умеренных широт. Встречается только в хорошо отапливаемых жилищах человека. Благодаря крошечным размерам (1—1,5 мм) проникает в любые щели и легко переходит по мельчайшим трещинам в кирпичах из квартиры в квартиру, где чаще обнаруживается в кухнях, туалетах и ванных комнатах. Популяции муравьев редко образуют большие скопления и постоянно перемещаются, что осложняет борьбу с ними. Хорошим средством против этих насекомых являются пищевые приманки с борной кислотой. Поедание приманок муравьями снижает их жизнеспособность и плодовитость. Для достижения стойкого эффекта необходимо применять приманки в течение нескольких месяцев.

296

Рис. 21.9. Синантропные мухи. А — комнатная; Б — синяя мясная; В — зеленая падальная; Г — серая мясная

Жуки. В отличие от тараканов, мух и домовых муравьев жуки из рода Tenebrio (рис. 21.10) не являются, за редким исключением, переносчиками возбудителей заболеваний. Они обитают в муке и крупе, подвижность их невысока. Представляют интерес в связи с тем, что в них развивается личиночная стадия карликового цепня — цистицеркоид (см. разд. 20.1.2.3). Заражение человека гименолепидозом может произойти при пропитывании инвазированного жука или его личинки с непропеченным хлебом или кондитерскими изделиями.

297