- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •10.1. ПОНЯТИЕ О ВИДЕ

- •10.2. ПОНЯТИЕ О ПОПУЛЯЦИИ

- •10.2.1. Экологическая характеристика популяции

- •10.2.2. Генетические характеристики популяции

- •10.2.3. Частоты аллелей. Закон Харди — Вайнберга

- •11.1. МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

- •11.2. ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВОЛНЫ

- •11.3. ИЗОЛЯЦИЯ

- •11.4. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

- •11.5. ГЕНЕТИКО-АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ДРЕЙФ ГЕНОВ)

- •11.6. ВИДООБРАЗОВАНИЕ

- •11.8. АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМОВ

- •11.9. ПРОИСХОЖДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

- •ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ФАКТОРОВ

- •12.1. ПОПУЛЯЦИЯ ЛЮДЕЙ. ДЕМ, ИЗОЛЯТ

- •12.2. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ГЕНОФОНДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ

- •12.2.1. Мутационный процесс

- •12.2.2. Популяционные волны

- •12.2.3. Изоляция

- •12.2.4. Генетико-автоматические процессы

- •12.2.5. Естественный отбор

- •12.3. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

- •ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАКРОЭВОЛЮЦИИ

- •13.1. ЭВОЛЮЦИЯ ГРУПП ОРГАНИЗМОВ

- •13.1.1. Уровень организации

- •13.1.2. Типы эволюции групп

- •13.1.3. Формы эволюции групп

- •13.1.4. Биологический прогресс и биологический регресс

- •13.1.5. Эмпирические правила эволюции групп

- •13.2. СООТНОШЕНИЕ ОНТО- И ФИЛОГЕНЕЗА

- •13.2.1. Закон зародышевого сходства

- •13.2.2. Онтогенез — повторение филогенеза

- •13.2.3. Онтогенез — основа филогенеза

- •13.3.1. Дифференциация и интеграция

- •13.3.2. Закономерности морфофункциональных преобразований органов

- •13.3.4. Атавистические пороки развития

- •13.3.5. Аллогенные аномалии и пороки развития

- •13.4. Организм как целое в историческом

- •13.5. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА

- •13.5.2. Происхождение многоклеточных животных

- •13.5.3. Основные этапы прогрессивной эволюции многоклеточных животных

- •13.5.4. Характеристика типа Хордовые

- •13.5.5. Систематика типа Хордовые

- •13.5.6. Подтип Бесчерепные Acrania

- •13.5.7. Подтип Позвоночные Vertebrata

- •ФИЛОГЕНЕЗ СИСТЕМ ОРГАНОВ ХОРДОВЫХ

- •14.1. Наружные покровы

- •14.2. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

- •14.2.1. Скелет

- •14.2.1.1. Осевой скелет

- •14.2.1.2. Скелет головы

- •14.2.1.3. Скелет конечностей

- •14.2.2. Мышечная система

- •14.2.2.1. Висцеральная мускулатура

- •14.2.2.2. Соматическая мускулатура

- •14.3. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ

- •14.3.1. Ротовая полость

- •14.3.2. Глотка

- •14.3.3. Средняя и задняя кишка

- •14.3.4. Органы дыхания

- •14.4. КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА

- •14.4.2. Филогенез артериальных жаберных дуг

- •14.5. МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

- •14.5.1. Эволюция почки

- •14.5.2. Эволюция половых желез

- •14.5.3. Эволюция мочеполовых протоков

- •14.6. ИНТЕГРИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

- •14.6.1. Центральная нервная система

- •14.6.2. Эндокринная система

- •14.6.2.1. Гормоны

- •14.6.2.2. Железы внутренней секреции

- •АНТРОПОГЕНЕЗ

- •И ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

- •15.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА

- •15.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ АНТРОПОГЕНЕЗА

- •15.4. ВНУТРИВИДОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

- •15.4.1. Расы и расогенез

- •15.4.2. Адаптивные экологические типы человека

- •15.4.3. Происхождение адаптивных экологических типов

- •ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ

- •16.1. БИОГЕОЦЕНОЗ - ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ

- •16.2. ЭВОЛЮЦИЯ БИОГЕОЦЕНОЗОВ

- •ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА

- •17.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

- •17.3.1. Город

- •17.3.2. Город как среда обитания людей

- •17.3.3. Агроценозы

- •17.4. РОЛЬ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

- •МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

- •18.1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ

- •МЕДИЦИНСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ

- •18.2. ФОРМЫ МЕЖВИДОВЫХ БИОТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В БИОЦЕНОЗАХ

- •18.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРАЗИТИЗМА

- •18.4. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАРАЗИТИЗМА

- •18.5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАРАЗИТИЗМА

- •18.6. АДАПТАЦИИ К ПАРАЗИТИЧЕСКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

- •18.7. ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ПАРАЗИТОВ

- •18.8. ФАКТОРЫ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ХОЗЯИНА К ПАРАЗИТУ

- •18.9. ДЕЙСТВИЕ ХОЗЯИНА НА ПАРАЗИТА

- •18.11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ - ХОЗЯИН НА УРОВНЕ ПОПУЛЯЦИЙ

- •18.12. СПЕЦИФИЧНОСТЬ ПАРАЗИТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ХОЗЯИНУ

- •18.13. ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- •МЕДИЦИНСКАЯ ПРОТОЗООЛОГИЯ

- •19.1. ТИП ПРОСТЕЙШИЕ PROTOZOA

- •19.1.1. Класс Саркодовые Sarcodina

- •19.1.2. Класс Жгутиковые Flagellata

- •19.1.3. Класс Инфузории Infusoria

- •19.1.4. Класс Споровики Sporozoa

- •19.2. Простейшие, обитающие в полостных органах, сообщающихся с внешней средой

- •19.2.1. Простейшие, обитающие в полости рта

- •19.2.2. Простейшие, обитающие в тонкой кишке

- •19.2.3. Простейшие, обитающие в толстой кишке

- •19.2.4. Простейшие, обитающие в половых органах

- •19.2.5. Одноклеточные паразиты, обитающие в легких

- •19.3. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.3.1. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.3.2. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.4. ПРОСТЕЙШИЕ — ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА

- •МЕДИЦИНСКАЯ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

- •20.1. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ PLATHELMINTHES

- •20.1.1. Класс Сосальщики Trematoda

- •20.1.1.1. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в пищеварительной системе

- •20.1.1.2. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в кровеносных сосудах

- •20.1.1.3. Сосальщики с двумя промежуточными хозяевами

- •20.1.2. Класс Ленточные черви Cestoidea

- •20.2. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ NEMATHELMINTHES

- •20.2.1. Класс Собственно круглые черви Nematoda

- •20.2.1.1. Круглые черви — геогельминты

- •20.2.1.2. Круглые черви — биогельминты

- •МЕДИЦИНСКАЯ АРАХНОЭНТОМОЛОГИЯ

- •21.1. КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ ARACHNOIDEA

- •21.1.1. Отряд Клещи Acari

- •21.1.1.1. Клещи — временные кровососущие эктопаразиты

- •21.1.1.2. Клещи — обитатели человеческого жилья

- •21.1.1.3. Клещи — постоянные паразиты человека

- •21.2. КЛАСС НАСЕКОМЫЕ INSECTA

- •21.2.1. Синатропные насекомые, не являющиеся паразитами

- •21.2.2. Насекомые — временные кровососущие паразиты

- •21.2.3. Насекомые — постоянные кровососущие паразиты

- •21.2.4. Насекомые — тканевые и полостные эндопаразиты

- •ЯДОВИТОСТЬ ЖИВОТНЫХ

- •КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

- •23.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯДОВИТОСТИ

- •23.2. ЧЕЛОВЕК И ЯДОВИТЫЕ ЖИВОТНЫЕ

- •ВВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ

- •24.1. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ БИОСФЕРЫ

- •24.2. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ БИОСФЕРЫ

- •24.3. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ

- •УЧЕНИЕ О НООСФЕРЕ

- •25.1. БИОГЕНЕЗ И НООГЕНЕЗ

- •РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

смазывая волосы и поверхность кожи, придает им несмачиваемость и эластичность. Онтогенез покровов и придатков кожи млекопитающих и человека отражает их эволюцию по типу архаллаксиса. Действительно, ни зачатки роговых чешуи,

характерных для пресмыкающихся, ни более ранние формы придатков кожи в их эмбриогенезе не рекапитулируют. При этом на стадии вторичного органогенеза развиваются сразу зачатки волосяных фолликулов. Нарушения раннего онтогенеза кожных покровов человека могут вызвать возникновение некоторых малосущественных атавистических пороков развития: гипертрихоз (повышенное оволосение), полителию (увеличенное количество сосков), полимастию (увеличенное количество млечных желез) (рис. 14.5). Все они связаны с нарушением редукции избыточного количества этих структур и отражают эволюционную связь человека с наиболее близкими предковыми формами — млекопитающими. Именно поэтому у человека и других млекопитающих невозможно рождение потомства с атавистическими признаками кожных покровов, характерными для более отдаленных предков. Одним из самых известных признаков недоношенности новорожденных является повышенное оволосение кожи. Вскоре после рождения избыточные волосы обычно выпадают, а их фолликулы редуцируются.

14.2. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Филогенез двигательной функции лежит в основе прогрессивной эволюции животных. Поэтому уровень их организации в первую очередь зависит от характера двигательной активности, которая определяется особенностями организации опорно-двигательного аппарата, претерпевшего в типе Хордовые большие эволюционные преобразования в связи со сменой сред обитания и изменения форм локомоции. Действительно, водная среда у животных, не имеющих наружного скелета, предполагает однообразные движения за счет изгибов всего тела, в то время как жизнь на суше более способствует их перемещению с помощью конечностей.

Рассмотрим в отдельности эволюцию скелета и мышечной системы.

14.2.1.Скелет

Ухордовых скелет внутренний. По строению и функциям подразделяется на осевой, скелет конечностей и головы.

14.2.1.1.Осевой скелет

В подтипе Бесчерепные имеется только осевой скелет в виде хорды. Она построена из сильно вакуолизированных клеток, плотно прилегающих друг к другу и покрытых снаружи общими эластической и волокнистой оболочками. Упругость хорде придают тургорное давление ее клеток и прочность оболочек. Хорда закладывается в онтогенезе всех хордовых и выполняет у более высокоорганизованных животных не столько опорную, сколько морфогенетическую

97

функцию, являясь органом, осуществляющим эмбриональную индукцию.

На протяжении всей жизни у позвоночных хорда сохраняется только у круглоротых и некоторых низших рыб. У всех остальных животных она редуцируется. У человека в постэмбриональном периоде сохраняются рудименты хорды в виде nucleus pulposus межпозвоночных дисков. Сохранение избыточного количества хордального материала при нарушении его редукции чревато возможностью развития у человека опухолей — хордом, возникающих на его основе.

У всех позвоночных хорда постепенно вытесняется позвонками, развивающимися из склеротомов сомитов, и функционально заменяется позвоночным столбом. Это один из выраженных примеров гомотопной субституции органов (см. § 13.4). Формирование позвонков в филогенезе начинается с развития их дуг, охватывающих нервную трубку и становящихся местами прикрепления мышц. Начиная с хрящевых рыб обнаруживается охрящевение оболочки хорды и разрастание оснований позвонковых дуг, в результате чего формируются тела позвонков. Срастание верхних позвонковых дуг над нервной трубкой образует остистые отростки и позвоночный канал, в который заключена нервная трубка (рис. 14.6).

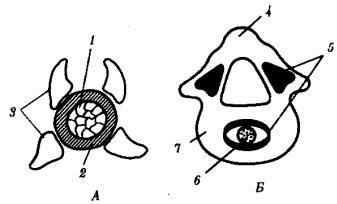

Рис. 14.6. Развитие позвонка. А—ранний этап; Б—последующая стадия:

1—хорда, 2—оболочка хорды, 3—верхние и нижние позвонковые дуги, 4—остистый отросток, 5—зоны окостенения, 6—рудимент хорды, 7—хрящевое тело позвонка

Замещение хорды позвоночным столбом — более мощным органом опоры, имеющим сегментарное строение,— позволяет увеличить общие размеры тела и активизирует двигательную функцию. Дальнейшие прогрессивные изменения позвоночного столба связаны с тканевой субституцией — заменой хрящевой ткани на костную, что обнаруживается у костных рыб, а также с дифференцировкой его на отделы.

Урыб только два отдела позвоночника: туловищный и хвостовой. Это связано

сперемещением их в воде за счет изгибов тела.

Земноводные приобретают также шейный и крестцовый отделы, представленные каждый одним позвонком. Первый обеспечивает большую

98

подвижность головы, а второй — опору задним конечностям.

У пресмыкающихся удлиняется шейный отдел позвоночника, первые два позвонка которого подвижно соединены с черепом и обеспечивают большую подвижность головы. Появляется поясничный отдел, еще слабо отграниченный от грудного, а крестец состоит уже из двух позвонков.

Млекопитающие характеризуются стабильным количеством позвонков в шейном отделе, равным 7. В связи с большим значением в движении задних конечностей крестец образован 5—10 позвонками. Поясничный и грудной отделы четко отграничены друг от друга.

Урыб все туловищные позвонки несут ребра, не срастающиеся друг с другом

ис грудиной. Они придают телу устойчивую форму и обеспечивают опору мышцам, изгибающим тело в горизонтальной плоскости. Эта функция ребер сохраняется у всех позвоночных, совершающих змеевидные движения,— у хвостатых земноводных и пресмыкающихся , поэтому у них ребра также располагаются на всех позвонках, кроме хвостовых.

Упресмыкающихся часть ребер грудного отдела срастается с грудиной, формируя грудную клетку, а у млекопитающих в состав грудной клетки входит 12— 13 пар ребер.

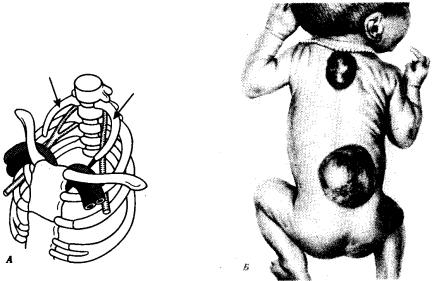

Рис. 14.7. Аномалии развития осевого скелета. А — рудиментарные шейные ребра (показаны стрелками); Б — несращение остистых отростков позвонков в грудной и поясничной областях. Спинномозговые грыжи

Онтогенез осевого скелета человека рекапитулирует основные филогенетические стадии его становления: в периоде нейруляции закладывается хорда, заменяющаяся впоследствии хрящевым, а затем и костным позвоночником. На шейных, грудных и поясничных позвонках развивается по паре ребер, после чего шейные и поясничные ребра редуцируются, а грудные срастаются спереди друг с другом и с грудиной, формируя грудную клетку.

99

Нарушение онтогенеза осевого скелета у человека может выразиться в таких атавистических пороках развития, как несрастание остистых отростков позвонков, в результате чего формируется spinabifida — дефект позвоночного канала. При этом часто через дефект выпячиваются мозговые оболочки и образуется спинномозговая грыжа (рис. 14.7).

В возрасте 1,5—3 мес. зародыш человека обладает хвостовым отделом позвоночника, состоящим из 8—11 позвонков. Нарушение их редукции в последующем объясняет возможность возникновения такой известной аномалии осевого скелета, как персистирование хвоста.

Нарушение редукции шейных и поясничных ребер лежит в основе их сохранения в постнатальном онтогенезе.

14.2.1.2. Скелет головы

Продолжением осевого скелета спереди является осевой, или мозговой, череп, служащий для защиты головного мозга и органов чувств. Рядом с ним развивается висцеральный, или лицевой череп, образующий опору передней части пищеварительной трубки. Обе части черепа развиваются по-разному и из разных зачатков. На ранних этапах эволюции и онтогенеза они не связаны между собой, но позже эта связь возникает.

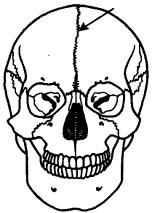

Рис. 14.8. Череп человека с методическим швом (указан стрелкой)

В задней части осевого черепа в процессе развития обнаруживаются следы сегментации, поэтому считают, что он представляет собой результат слияния друг с другом закладок передних позвонков. В состав мозгового черепа включаются также закладки хрящевых капсул мезенхимального происхождения, окружающие органы слуха, обоняния и зрения. Кроме того, часть мозгового черепа (лежащая кпереди от турецкого седла), не имеющая сегментации, развивается, по-видимому, как новообразование в связи с увеличением размеров переднего мозга.

Филогенетически мозговой череп прошел три стадии развития:

перепончатую, хрящевую и костную.

100

Укруглоротых он практически весь перепончатый и не имеет передней, несегментированной, части.

Череп хрящевых рыб почти полностью хрящевой, причем включает в себя как заднюю, первично сегментированную, часть, так и переднюю.

Укостных рыб и остальных позвоночных осевой череп становится костным за счет процессов окостенения хряща в области его основания (основная, клиновидная, решетчатая кости) и за счет возникновения покровных костей в верхней его части (теменные, лобные, носовые кости). Кости осевого черепа в процессе прогрессивной эволюции претерпевают олигомеризацию. Появление большого количества зон окостенения и последующее слияние их вместе при формировании таких костей, как лобная, височная и др., свидетельствуют об этом. Широко известны у человека такие аномалии мозгового черепа, как наличие межтеменных, а также двух лобных костей

сметопическим швом между ними (рис. 14.8). Никакими патологическими явлениями они не сопровождаются и обнаруживаются поэтому обычно случайно после смерти.

Висцеральный череп впервые появляется также у низших позвоночных. Он формируется из мезенхимы эктодермального происхождения, которая группируется в виде сгущений, имеющих форму дужек, в промежутках между жаберными щелями глотки. Первые две дужки получают особенно сильное развитие и дают начало челюстной и подъязычной дугам взрослых животных. Следующие дуги в числе 4—5 пар выполняют опорную функцию для жабр и называются жаберными.

Ухрящевых рыб впереди челюстной дуги располагаются обычно еще 1—2 пары предчелюстных дуг, имеющих рудиментарный характер. Это свидетельствует о том, что у предков позвоночных имелось большее количество висцеральных дуг, чем б или 7, а их дифференцировка происходила на фоне олигомеризации.

Челюстная дуга состоит из двух хрящей. Верхний называют нёбноквадратным, он выполняет функцию первичной верхней челюсти. Нижний, или меккелев, хрящ — первичная нижняя челюсть. На вентральной стороне глотки

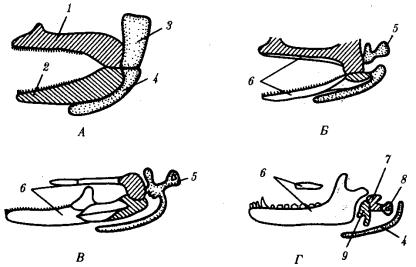

меккелевы хрящи соединены друг с другом таким образом, что челюстная дуга кольцом охватывает ротовую полость. Вторая висцеральная дуга с каждой стороны состоит из гиомандибулярного хряща, сращенного с основанием мозгового черепа, и гиоида, соединенного с меккелевым хрящом. Таким образом, у хрящевых рыб обе первичные челюсти соединены с осевым черепом через вторую висцеральную дугу, в которой гиомандибулярный хрящ выполняет роль подвеска к мозговому черепу. Такой тип соединения челюстей и осевого черепа называют гиостильным (рис. 14.9).

У костных рыб начинается замещение первичных челюстей вторичными, состоящими из накладных костей — челюстной и предчелюстной сверху и зубной внизу. Нёбно-квадратный и меккелев хрящи при этом уменьшаются в размерах и смещаются кзади. Гиомандибулярный хрящ продолжает выполнять функции подвеска, поэтому череп остается гиостильным.

Земноводные в связи с переходом к наземному существованию претерпели значительные изменения висцерального черепа. Жаберные дуги частично

101

редуцируются, а частично, меняя функции, входят в состав хрящевого аппарата гортани. Челюстная дуга своим верхним элементом — нёбно-квадратным хрящом — срастается полностью с основанием мозгового черепа, и череп становится, таким образом, аутостильным. Гиомандибулярный хрящ, сильно редуцированный и освободившийся от функции подвеска, располагаясь в области первой жаберной щели внутри слуховой капсулы, взял на себя функцию слуховой косточки — столбика,— передающей звуковые колебания от наружного к внутреннему уху.

Висцеральный череп пресмыкающихся также аутостилен. Для челюстного аппарата характерна более высокая степень окостенения, чем у земноводных. Часть хрящевого материала жаберных дуг входит в состав не только гортани, но и трахеи.

Нижняя челюсть млекопитающих сочленяется с височной костью сложным суставом, позволяющим не только захватывать пищу, но и совершать сложные жевательные движения.

Одна слуховая косточка — столбик,— характерная для земноводных и пресмыкающихся, уменьшаясь в размерах, превращается в стремечко, а рудименты нёбно-квадратного и меккелева хрящей, полностью выходящие из состава челюстного аппарата, преобразуются соответственно в наковаленку и молоточек. Таким образом, создается единая функциональная цепь из трех слуховых косточек в среднем ухе, характерная только для млекопитающих (рис. 14.9).

Рис. 14.9. Эволюция двух первых висцеральных жаберных дуг позвоночных. А—хрящевая рыба; Б—земноводное; В—пресмыкающееся; Г— млекопитающее: 1—нёбно-квадратный хрящ, 2—меккелев хрящ, 3—гиомандибулярный хрящ, 4— гиоид, 5—столбик, 6—накладные кости вторичных челюстей, 7—наковаленка, 8— стремечко, 9—молоточек; гомологичные образования обозначены соответствующей штриховкой

Рекапитуляция основных этапов филогенеза висцерального черепа происходит и в онтогенезе человека. Нарушение дифференцировки элементов челюстной жаберной дуги в слуховые косточки является механизмом формирования такого порока развития среднего уха, как расположение в барабанной полости только одной

102